45604

20

Почему воины Древней Спарты считались самими бесстрашными, сильными, могущественными солдатами в мире? Приведённые здесь факты из жизни спартанцев дадут ответ на этот вопрос

С самого рождения детей спартанцев подвергали различным испытаниям. Если совет старейшин находил какие-либо физические недостатки у младенца, то его оставляли умирать в дикой местности.

×

Как правило, младенцы там погибали, но иногда их спасали другие люди.

Но и тогда слабым младенцам приходилось нелегко. Их купали не в воде, а в вине, чтобы проверить, насколько они здоровы и способны к выживанию.

Взрослые приучали младенцев не бояться темноты и одиночества, их плач игнорировался.

В возрасте 7 лет мальчиков-спартанцев забирали из родного дома для поступления на военную службу («агогэ»), где из них делали бесстрашных воинов и ответственных граждан.

Молодые солдаты обучались искусству ведения боя, охоте, лёгкой атлетике и жили в общих бараках.

Одежду юным спартанцам разрешали носить только с 12 лет. Их заставляли спать на холодной земле на улице.

Пропитание у спартанцев намеренно было скудным, а воровство и грабёж только поощрялись. Однако если они попадались на воровстве, то получали изрядную порку.

Мужчины в Спарте обязаны были быть искусными воинами, а женщины – образцовыми матерями, способными воспитывать воинов.

Наравне с мальчиками, обучавшимися военной тактике и боевому искусству, девочки также посещали тренировки по лёгкой атлетике, борьбе, метанию копья и диска, а ещё проходили психологическую подготовку перед предстоящим материнством. Только женщина из Спарты могла рожать воинов-спартанцев.

Девочкам, в отличие от мальчиков, разрешалось жить с родителями.

Воспитательная система агогэ предполагала обучение не только бою, но также письму и чтению

Тем не менее, «дедовщина» и драки среди обучающихся поощрялись.

Единственная профессия, на которую мог рассчитывать мальчик-спартанец в будущем была профессия воина. Все спартанцы считались военнообязанными до 60 лет.

Промышленным производством и сельским хозяйством занимались низшие слои населения и иностранцы, многие из которых являлись рабами.

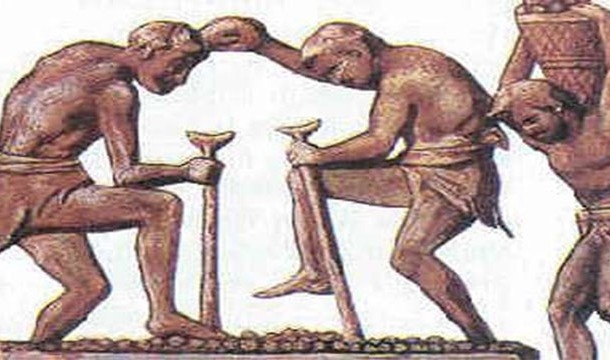

Самым жестоким испытанием, ожидавшим юношей, был «конкурс на выносливость», в котором их избивали и пороли, чтобы проверить устойчивость к боли. Те, кто погибал во время проверки, считались слабаками.

После прохождения обучения в возрасте 30 лет мужчины искали себе спутницу жизни. Девушки обычно выходили замуж в 20 лет. Брак, в первую очередь, рассматривался как средство воспроизводства новых солдат.

Сдаться для спартанца означало покрыть себя позором. Отсюда особый спартанский менталитет. Мать спартанца, отправляя сына на войну, говорила: «Возвращайся со щитом или на щите».

По закону тех времён только два класса людей заслуживали права увековечить свои имена на надгробных плитах – это женщины, погибшие при родах, и мужчины, сложившие голову в бою.

Источник:

Ссылки по теме:

- Все надоело – что делать?

- Момент, когда ты узнаёшь ,что стал дедушкой

- Это Россия

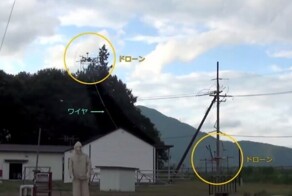

- Квадрокоптер - что это такое?

- Это спарта!

реклама

Таки нет археологических подтверждений знаменитой легенде, что слабых или уродливых младенцев в Спарте сбрасывали со скалы, ибо за века таких скелетиков должно было накопиться немало. Но необходимо учитывать, что кости младенцев весьма хрупки, а то, что вода даже камень точит, известно многим. Зато взрослых скелетов там раскопали более чем достаточно — скорее всего, преступников и военопленных. Если спартанцы такое и совершали с киндерами, то в очень древние времена, до классической Греции.

В отличие от граждан богатых Афин, граждане Спарты ничего не производили и жили за счёт того, что удавалось отнять у илотов (спартанских рабов, отличавшихся от обычных рабов тем, что, подобно крепостным, они имели свой дом и хозяйство). Илоты, платя любовью за любовь, очень старались произвести столько, чтобы отнимать было нечего. Годным примером того, как илоты ценили своих хозяев, служат события после землетрясения, в 464 году до нашей эры разрушившего Спарту. Илоты тогда тут же рванули в город — но не спасать господ из-под развалин, а добить их. Спартанцам повезло — царь Архидам успел собрать всех выживших воинов и, превозмогая, победил многократно превосходящую толпу восставших рабов. Время от времени кто-то из потомственных аристократов разорялся и переходил из числа «равных» в так называемые «опустившиеся». Приток же новых граждан-аристократов практически отсутствовал: мало кто из иностранных голубокровок желал перейти жить в Спарту и сменить образ жизни настоящего аристократа на спартанский.

При всей крутизне Спарта прославилась эпичным просиранием всех полимеров. Произошло это по причине постоянного уменьшения числа полноправных граждан. Оно уменьшалось не только и не столько из-за низкой рождаемости (спартанки «умудрялись» забеременеть и родить сына, даже когда мужа не было дома пару пятилеток), а из-за того, что полноправными гражданами Спарты могли быть исключительно потомственные аристократы. Да-да, при всей повальной нищете спартанских граждан, они являлись ниипаццо потомственными аристократами, а их нищета была связана не только со спартанскими традициями, но и с тем, что экономика Спарты постоянно находилась в глубочайшей жопе. Еще один лулз — спартанская «конница» воевала пешком в фаланге, составляя тот самый отряд из трёхсот спартанцев, и хотя воевали они пешком, но в этот самый отряд принимали тех, кто мог позволить себе иметь коня. Какой в этом смысл? А такой, что не имевшая в достатке не то что лошадей, а даже ослов, спартанская армия передвигалась со скоростью хромой черепахи. Конный отряд был чем-то вроде спартанских ВДВ.

Изначально процесс разорения граждан был медленным и малозаметным, но после греко-персидских войн и разрешения продажи земли этот процесс стараниями местных олигархов, известных как «сто богатейших семей Спарты», приобрёл обвальный характер, завершившийся тем, что к крушению Спарты в ней не осталось других полноправных граждан кроме самих олигархов и членов их семей. Особенно показательно, что спартанский царь, вознамерившийся остановить этот процесс и раздать земли олигархов потомкам разорившихся аристократов, был… казнён за попытку государственного переворота! При всём при том олигархам отнюдь не мешали спартанские традиции, запрещавшие хранить в Спарте деньги и каравшие за это смертной казнью. Просто все свои богатства олигархи держали в заграничных банках, то бишь в крупных храмах, выполнявших в то время функции банков. И когда Спарта рухнула, все эти богатства так и остались там, за пределами нищей Спарты.

...у всех эллинов нет столько золота и серебра, сколько у одного только Лакедемона: ведь уже в течение многих поколений золото течет туда от всех эллинских государств, а часто и от варваров, обратно же никуда не уходит; в точности по Эзоповой басне, если вспомнить слова лисицы, обращенные ко льву, вполне можно заметить следы монет в направлении к Лакедемону, но никто никогда не видел подобных следов, ведущих оттуда. Так что надо хорошенько понять, что лакедемоняне богаче всех эллинов и золотом и серебром...

(античный тролль о коррупции в Спарте)

Также показательно то, что Спарта, как правило, проигрывала войны не потому, что терпела поражения, а потому что её военачальникам давали взятки за проигрыш войны. Не помогало даже то, что во главе войска часто стоял царь собственной персоной. По спартанской традиции царей было двое: один отправлялся на войну, другой оставался дома править, и правил не один, а во главе совета старейшин из тридцати достойнейших граждан (как правило, все тех же олигархов). Не помогало и то, что совет старейшин посылал царя на войну в сопровождении пары доверенных соглядатаев — судей, известных как эфоры, которыми обычно становились выслужившиеся выходцы из беднейших аристократов. Бедность в Спарте считалась добродетелью, но выросшему в нищете эфору было трудно устоять перед царскими взятками, и поставленных следить за полководцами эфоров просто покупали вместе с ними. Практически единственной проблемой был спартанский запрет на ввоз денег, потому взятки и оседали в заграничных сокровищницах храмов. Итог: доблестные и несокрушимые спартанцы сгубили сами себя безудержной коррупцией, что характеризует их уже не такими твердокаменными типами, какими их привыкла видеть мировая общественность. Природа берет свое!

В 371 году до нашей эры фиванцы разгромили в пух и прах доселе непобедимую спартанскую фалангу в битве при Левктрах. В этом сражении фиванский полководец Эпаминонд придумал использовать «косой строй»: при средней глубине построения в шесть шеренг он поставил на левом фланге ударную колонну глубиной в 50 шеренг. Колонна прорвала спартанскую фалангу, царь Клеомброт, как и полагается труЪ-спартанцу, погиб, а его воины впервые в истории поддались панике и позорно бежали с поля боя. Одержав победу, Эпаминонд двинулся на Спарту и освободил илотов. Спартанцам едва удалось отстоять свой город. Все в Элладе тогда получили качественный разрыв шаблона от таких событий. Столь громко получив по рогам, спартанцы стали вести себя тише и скромнее, но теперь время от времени получали ****юлей от македонцев и римлян, осознавших, что спартанцы уже не те. В 190-е годы до н. э. римские солдаты окончательно вынесли ослабевшую Спарту, казнили или обратили в рабов всех, кого нашли, а в городе камня на камне не оставили. В дальнейшем римские туристы неоднократно приезжали на руины послушать истории о пафосных воинах прошлого.

Взято отсюда: http://lurkmore.to/Древняя_Грецияhttp://lurkmore.to/Древняя_Греция

только я отвечал лишь на последнее твоё утверждение. Атеисты тоже разные бывают.

у такого звериного общества не могло быть будущего...

Идет лекция в ВУЗЕ. Профессор рассказывает о римских легионерах. Ну и касается того, что мол войска годами пребывали в походах и это сплачивало воинов настолько, что они как правило влюблялись друг в друга. И это поощрялось, ибо легионер потерявший друга и любовника в одном лице, был беспощаден к врагу и мстил за убитого. И тут один очкастенький щуплый студент хихикает: - Значит, легионеры были педиками? Профессор тяжело вздохнул, снял очки, посмотрел на выскочку и говорит: - Педики говорите? Да не дай вам бог милый юноша, повстречаться хоть с одним таким педиком лицом к лицу. Нет мой юный друг, это не были , как вы изволили выразиться, педики! Это были настоящие Боевые *****ы!

и вот это

"Промышленным производством и сельским хозяйством занимались низшие слои населения и иностранцы, многие из которых являлись рабами."

Вопрос: все выжившие могли стать ТОЛЬКО воинами, откуда появлялись "низшие слои населения"?! "многие из которых были рабами", но не все ими были. Так ОТКУДА?

Не думаю, то было именно так как в статье описано. Жизнь-то не делится на черное и белое.. Просто напишут всякую фигню, основанную на комиксах или голливудских фильмах.

Спартанец + иностранка = дети низшего слоя населения

вон у меня сосед считает себя самым сильным в мире когда бухнет

а укропы себя наверное считают самыми самыми вон на соседнем посте один сам разобрался у себя дома лещя отхватил и пошел считать дальше

И ещё: спартанская армия не только терпела поражения. Она ещё и сдавалась и бежала с поя боя.

Просто мы привыкли делать заключения о спартанцах, основываясь на текстах, написанных самими спартанцами. Кстати, среди них были и писатели и философы...

Спартанское государство располагалось в южной части греческого полуострова Пелопоннес, а его политический центр находился в области Лакония. Именно там и обосновались самые «лаконичные» люди в истории. Государство спартанцев в древности именовалось Лакедемон, а Спартой звалась группа из четырех (позднее — пяти) поселений на правом берегу реки Эврот. Спартанскую политику в Греции отличали одновременно наклонность к самоизоляции и желание помыкать остальными греками. Спартанцы боролись за первенство в Греции, бесцеремонно вмешиваясь в дела других государств, запугивая слабых соперников и не давая подняться сильным. Огромная военная мощь, практически непререкаемый авторитет среди ближних и дальних соседей, поразительная внутренняя стабильность сочетались в спартанском государстве с удивительной хозяйственной и культурной отсталостью.

Законы для Лакедемона

На протяжении столетий Спарта и Законы царя Ликурга оставались неразделимыми понятиями. В легендарной фигуре законодателя жители Лаконии видели основателя спартанской государственности, связывая с его именем едва ли не все особенности своей общественной жизни и быта. Легенды доносят до нас образ мудрого правителя, не просто реформировавшего политические институты своей страны, но и воспитавшего характер целого народа. Основной задачей всей внутренней политики спартанского государства было поддержание его традиционных устоев. Законы спартанцев являли собой рациональное, логически выстроенное целое. Многие их институты кажутся пришедшими из глубины веков, но вместе они работали как хорошо отлаженный механизм. Необычные стороны спартанской жизни были не реликтом седой старины, а результатом целенаправленной и кардинальной перестройки, которую исследователи иногда называют «переворотом VI века». Спарта не всегда была такой: примерно до VI века до н. э. спартанцы, скорее всего, не слишком отличались от остальных греков. Так, в VII и VI веках до н. э. в их обиходе использовались красивые и дорогие вещи, и в целом изделия местного ремесленного производства отличались отменным качеством. Но уже после VI века до н. э. многие ремесла в Спарте исчезают, а уровень материальной культуры стремительно падает. Тяга к красивым вещам с тех пор стала рассматриваться как антиобщественная и неприличная для спартанца. С началом Олимпийских игр спартанцы принимают в них самое активное участие, более того, в VII и первой половине VI века до н. э. свыше половины победителей во всех основных видах олимпийских состязаний были выходцами из Лакедемона. Однако затем спартанские атлеты внезапно перестают приезжать в Олимпию. За этими фактами легко угадывается трансформация спартанского общества, определившая характерные черты Спарты классического периода и сделавшая ее столь непохожей на остальную Грецию. Современные исследователи признают, что в истории Спарты наступил некий переломный момент, когда она замкнулась в себе и превратилась в то казарменное государство, о котором поведали хронисты Греции и Рима.

Бегство от экономики

Главной задачей системы неписаных правил, которую спартанцы связывали с именем Ликурга, стало поддержание единства и монолитности гражданского коллектива. Спартанцы назывались гомеями, то есть «равными». На войне они были тяжеловооруженными воинами-гоплитами и выступали в одном строю спартанской фаланги. Законы Ликурга решительно пресекали потенциальные возможности имущественного расслоения спартанского общества, которое могло поколебать его единство. Спартанцам воспрещалось любое другое занятие, кроме военного дела. Они не только не могли заниматься никаким производительным трудом, но даже не имели права сходить на рынок: за них трудились другие.

С середины VIII века до н. э. Спарта, подобно другим греческим государствам, была вынуждена решать проблемы, вызванные острым земельным голодом. Если остальные греки находили выход из положения в колонизации земель за морем, то спартанцы взялись за своих ближайших соседей — мессенцев, завоевание которых в результате Второй Мессенской войны приостановило аграрный кризис в Спарте, но при этом стало причиной той внутренней напряженности, которая во многом определила особенности лакедемонского общества. Покоренные мессенцы и стали спартанскими рабами — илотами. Илот, в отличие от классического античного раба, не лишался земли, скота и инвентаря и не являлся «перемещенной личностью», илоты имели семьи и вели самостоятельное хозяйство, отдавая спартанской общине лишь установленную подать или оброк. Однако земельный участок илота нельзя было ни продать, ни подарить: и сами илоты, и их земля являлись собственностью всего спартанского государства. Оставшиеся после выплаты оброка продукты илоты могли использовать по своему усмотрению и даже продавать. Занятые войной спартанцы не вмешивались в хозяйственные дела илотов.

Рядовой спартанец был плохим рабовладельцем: он не занимался организацией сельскохозяйственного производства и оставался лишь равнодушным получателем ренты, тогда как хозяйственная инициатива находилась в руках раба-илота, непосредственного производителя. Сами же спартанцы получали во владение поместья одинаковой доходности, спартанец жил на установленный оброк и в хозяйственные дела не вмешивался. По словам Ксенофонта, илоты были готовы «сожрать спартанцев живьем». Фукидид передает рассказ о том, как однажды спартанцы посулили свободу илотам, считавшим себя наиболее способными в военном деле. Таким образом было отобрано около двух тысяч илотов, которые с венками на головах обходили храмы в знак своего освобождения. После этого все они были истреблены. Спартанские должностные лица — эфоры ежегодно объявляли илотам войну от имени спартанского государства. Эта формальность служила юридическим оправданием еще одного интересного института Спарты — криптий (карательные экспедиции против илотов). Участниками криптий были юные спартанцы, которые «уходили в партизаны»: уединяясь в горах или в сельской местности вдали от поселений, они прятались днем, ели что придется, а по ночам охотились на илотов.

Об «экономических рычагах» борьбы Ликурга с неравенством среди спартанцев Плутарх сообщает так: «Прежде всего он изъял из обращения все золотые и серебряные монеты, приказав употреблять одну железную. При малой стоимости она занимала столько места, что для сбережения дома десяти мин нужно было строить большую кладовую и перевозить их на телеге. Благодаря такой монете в Спарте исчезло много преступлений: кто решился бы воровать, брать взятку, отнимать деньги другого или грабить, если нельзя было даже спрятать свою добычу?! Затем Ликург изгнал из Спарты все бесполезные, лишние ремесла. Впрочем, если бы даже он не изгонял их, большая часть из них все равно исчезла бы сама собой вместе с введением новой монеты. Ведь железные деньги не имели хождения в других греческих государствах; за них ничего не давали и смеялись над ними, вследствие чего на них нельзя было купить ни заграничных товаров, ни предметов роскоши. По той же причине чужеземные корабли не заходили в спартанские гавани. В Спарту не являлись ни ораторы, ни содержатели гетер, ни мастера золотых и серебряных дел — там не было денег. Таким образом, роскошь исчезла сама собой. Ремесленники, делавшие прежде предметы роскоши, должны были с тех пор употреблять свой талант на изготовление предметов первой необходимости».

От такого стремления к уравнительству хозяйственная жизнь Спарты веками пребывала в состоянии глубокого упадка. Законы позволяли спартанцам брать вещи соседей и пользоваться ими как своими собственными («если только они не были нужны хозяевам»). Спартанец мог в любой момент залезть в чужой амбар или погреб и взять, что ему нужно.

Спартанская трапеза

В Спарте никто не имел права обедать дома. В центре общественной жизни стояли «обеденные клубы», называвшиеся «сисситии» (буквально — «совместное питание» или «общий стол»). Члены таких «обеденных клубов» сдавали продукты в общий котел, чтобы их можно было съесть за общим обедом. По преданию, сисситии были задуманы самим Ликургом как инструмент поддержания равенства, с помощью которого община могла контролировать образ жизни спартанцев. Расчет был сделан на то, что самое эффективное «промывание мозгов» достигается в небольших коллективах, где все находятся на виду у всех, где жизнь каждого человека зависит от мнения людей, составляющих его ближайшее социальное окружение. В сисситиях состояло по 15—20 человек, а товарищеские связи на поверку оказывались оборотной стороной почти полицейского надзора каждого за каждым. Помимо этого, общие трапезы не давали человеку почувствовать вкус к роскоши. Было запрещено являться на такие обеды сытым, после домашнего обеда. Сотрапезники строго следили друг за другом, высматривая тех, кто не ест, и того, кому самая грубая пища не лезла в глотку, поднимали на смех. Излюбленным блюдом на сисситиях являлась «черная похлебка». Судя по всему, есть ее было большим испытанием, требовавшим поистине спартанской выдержки. Плутарх пишет: «Старики отказывались от мяса, отдавая свою долю молодым, а сами наливали себе свое кушанье, похлебку. Говорят, один понтийский царь купил себе даже спартанского повара исключительно для приготовления «черной похлебки», но, когда попробовал ее, с отвращением выплюнул и страшно рассердился. «Царь, — сказал повар, — прежде чем есть эту похлебку, нужно выкупаться в Эвроте!»

Спартанский социализм

Ради поддержания единства гражданского коллектива и исключения раскольнических настроений в Спарте активно внедрялась идеология мужского и военного братства. По словам Плутарха, Ликург «приучал сограждан к тому, чтобы они не хотели и не умели жить врозь, но, подобно пчелам, находились в нерасторжимой связи с обществом, все были тесно сплочены вокруг своего руководителя и целиком принадлежали отечеству, почти что вовсе забывая о себе в порыве воодушевления и любви к славе». Всякое покушение на принципы спартанского коллективизма пресекалось «сознательными» спартанцами, активистами, блюстителями чистоты спартанской жизни. Лучшим способом утверждения государственной идеологии и пресечения любых попыток быть непохожим на других представлялось резкое сокращение сферы частной жизни. Семья и дом должны были отойти для человека на задний план и не входить в противоречие с духом коллективизма.

Ничто из того, что происходило в Спарте, не подлежало разглашению — на эту «засекреченность» спартанского государства указывает Фукидид. Для существования спартанского государства было характерно желание отгородиться от всего мира, отделить себя глухой стеной культурной и хозяйственной самоизоляции. Ощущение жизни в «осажденном лагере» неизбежно выливалось в чувство собственного превосходства, тогда как «потусторонний» мир воспринимался как потенциальный источник «тлетворного влияния», распущенности. Спартанцам не разрешалось покидать пределы страны, а иноземцам — приезжать в нее. Найденные в Спарте иноземцы подлежали немедленной высылке. «С новыми лицами входят, естественно, и новые речи, с новыми речами являются новые понятия, вследствие чего на сцену выступает множество желаний и стремлений, не имеющих ничего общего с установившимся порядком правления. Поэтому Ликург считал нужным строже беречь родной город от заразы дурных нравов, нежели от чумы», — сообщает Плутарх.

Дело государственной важности

Воспитание подрастающего поколения считалось в Спарте делом государственной важности и прямой задачей государства. У Плутарха рассказано о своеобразной спартанской «евгенике». Забота об улучшении «человеческой породы» выражалась у них в уничтожении слабых и безобразных детей: их кидали в пропасть. Подобный «искусственный отбор» был нацелен на нематериальные достижения: на укрепление тела и духа, а не на поддержание экономики царства. Впрочем, косвенным результатом уничтожения нежизнеспособных детей являлось и сокращение количества нежелательных едоков. По достижении семилетнего возраста мальчиков собирали в лагеря и делили на отряды, называвшиеся «агелами» (буквально «стая»). С этого возраста дети жили вместе и приучались играть и проводить время в коллективе. Самый сообразительный и спортивный из них становился во главе детского отряда, прочим же мальчикам полагалось его слушаться и брать с него пример. Старики присматривали за детьми, при этом стараясь ссорить их и возбуждать соревновательность. Главными качествами, которые воспитывали у маленьких спартанцев, были беспрекословное повиновение, выносливость, упорство и умение побеждать любой ценой. Постепенно условия содержания детей менялись в сторону больших строгостей: их приучали ходить босыми, а с тринадцати лет подростки получали всего по одному плащу в год. Свои постели они должны были делать сами из речного тростника, который им приходилось рвать голыми руками.

Питание было самым скудным, чтобы подростки привыкли к постоянному голоду и умели его переносить. Как сообщает Плутарх, спартанских детей, собранных в военные лагеря, держали впроголодь, чтобы заставить их собственными силами бороться с лишениями и стать смелыми и хитрыми. Спартанцы сделали удивительное педагогическое открытие: дети вырастают смелыми, если у них получается воровать у взрослых. «Старшим детям было приказано собирать дрова, маленьким — овощи. Все, что они приносили, было ворованным. Одни отправлялись для этого в сады, другие прокрадывались в сисситии, стараясь выказать всю свою хитрость и осторожность. Попавшегося без пощады били плетью как плохого, неловкого вора. Если представлялся случай, они крали и приготовленную еду, причем учились нападать на спавших и на плохих сторожей. Дети старались, — пишет Плутарх дальше, — как можно тщательнее скрыть свое воровство».

Юные спартанцы учились только писать и читать. «Все же остальные виды образования были изгнаны из страны; не только сами науки, но и люди, ими занимающиеся. Воспитание было направлено к тому, чтобы юноши умели подчиняться и мужественно переносить страдания, а в битвах умирать или добиваться победы». В древней Спарте не было литературы. Характерное исключение составляют стихи поэта Тиртея. О Тиртее существует ненадежное в историческом плане предание, содержащее, однако, примечательную оценку его поэтического творчества. Предание гласит, что во время Второй Мессенской войны (первая половина VII века до н. э.) дельфийский оракул повелел спартанцам попросить себе полководца у афинян. Желая посмеяться над спартанцами, афиняне отправили им хромого школьного учителя Тиртея. По легенде, Тиртей сумел оказаться полезным, своими песнями подняв боевой дух спартанских воинов. Оставшиеся от него военные марши в основном повествуют о том, как устроена спартанская фаланга и как прекрасны трупы погибших за родину юношей. Спарта считалась едва ли не самым музыкальным государством Эллады: к музыке и пению ее граждане относились весьма серьезно. Они не без основания полагали, что песни подбадривают человека и особенно подходят для военных упражнений. Наступая на врага, спартанцы пели хором под аккомпанемент флейты.

Прохождение полного курса обучения в военно-спортивных лагерях было обязательным условием становления гражданина. Вся Греция признавала эффективность практики детских батальонов как способа вырастить идеальных солдат, и армия Спарты считалась среди греков самой боеспособной, но перенимать этот опыт нигде не пробовали. Плутарх прямо говорит, что военные походы были для спартанцев возможностью отдохнуть от такой жизни: «На всей земле для одних лишь спартанцев война оказывалась отдыхом от подготовки к ней».

Рождающие героев

Положение спартанских женщин расценивалось в Греции как нечто ненормальное, далеко выходящее за рамки привычного и приемлемого. Греческие государства были «мужскими клубами», где женщине не отводилось никакого места. Роль женщины в обществе ограничивалась кругом ее домашних обязанностей и их выполнением. Когда афинский комедиограф Аристофан в комедии «Лисистрата» показывает, как женщины завладевают Афинами и объявляют мужьям сексуальную забастовку, мы на самом деле абсолютно не понимаем юмора. А юмор состоит в том, что большего абсурда жители Афин и других греческих городов не могли себе даже представить. То, что творилось в Спарте, в глазах всей Эллады походило на такую уморительную и неприличную комедию. Греки считали спартанок распутными и неуправляемыми, вышедшими из повиновения своих мужей и даже смеющими ими командовать, а это казалось тем более странным на фоне строгостей легендарных законов Ликурга. По словам Аристотеля, Ликург сумел создать законы только для мужской половины Спарты, с распущенностью и своеволием спартанских женщин великий законодатель якобы не смог ничего поделать. В действительности же «женская эмансипация» выглядит органичной частью «революции Ликурга». Если во всей Греции семья являлась ячейкой общества, а женщины были чем-то вроде семейного имущества, то спартанские законы стремились во всем ограничить роль семьи. Идеи спартанского коллективизма и воспитания личности распространились на женщин, а это означало, что в существе женского пола уважали человека и личность. Именно этого остальные греки не могли или не хотели понять.

Юные спартанки не сидели взаперти в ожидании замужества. Подобно мальчишкам, они разбивались на отряды и проходили спортивную подготовку, упражняясь в беге, борьбе, метании копья и диска. Пикантность этим атлетическим упражнениям добавляло то, что молодые люди обоего пола состязались на глазах друг у друга. Юноши были обнаженными, а девушки занимались спортом то ли нагишом, то ли в эфемерных хитончиках, которые, в общем, ничего не прикрывали. На праздники нагие юноши и девушки устраивали торжественные шествия, сопровождавшиеся гимнастическими упражнениями, песнями и плясками. Древние греки придавали наготе огромное значение, они считали ее одним из своих отличий от варваров, в частности то, что на спортивных играх атлеты выступали обнаженными. Подобное внимание к нагому человеческому телу можно понять только в свете греческой философии. Однако во всей Греции это касалось мужчин, а не женщин. Греческие женщины ходили с головы до ног стыдливо укутанные в бесформенные одежды. В манере спартанок публично обнажаться многие в Греции упорно видели одно беспутство. Один Плутарх смог разглядеть присущие обнаженным спартанкам высокие моральные принципы, хотя, повествуя о выступлениях голых гимнасток, он не отрицал присущего им момента эротической демонстрации. И тем не менее главным было другое. Плутарх подчеркивает: публичное обнажение и спортивные состязания спартанок способствовали возвышенному образу мыслей и укрепляли в них чувство собственного достоинства: «В наготе девушек не было ничего неприличного. Они были по-прежнему стыдливы и далеки от соблазна, напротив, этим они приучались к простоте, заботам о своем теле. Кроме того, женщинам внушался благородный образ мыслей, сознание, что и она может приобщиться к доблести и почету. Вот почему спартанки могли говорить и думать так, как рассказывают о жене царя Леонида по имени Горго. Одна афинянка сказала ей: «Одни вы, спартанки, делаете что хотите со своими мужьями». — «Да, но ведь одни мы и рожаем мужей», — ответила царица».

Полученное воспитание делало спартанок мужественными и дерзкими на язык, что первыми чувствовали на себе их мужья. Их женщины свободно высказывали свое мнение и отличались независимым поведением. И если греки смотрели на подобное с удивлением, то спартанцы считали только естественным, чтобы женщины включались в жизнь государства. С гордыми словами «со щитом или на щите» на устах спартанки посылали в битву своих сыновей и с презрением отказывались от них, если сыновья не исполняли воинского долга достойно. Само спартанское государство в такую минуту говорило их устами. Спартанки рожали будущих воинов, и общественное мнение Спарты признавало за женщинами немалую свободу в выборе полового партнера и отца своего ребенка. Кто, как не сама женщина, сможет выбрать будущему воину лучшего отца? И вовсе не обязательно, чтобы отцом становился муж. Как изящно выразился Плутарх, Ликург стремился вытравить из умов сограждан «глупую ревность» и предоставлял достойным людям возможность «сообща заводить детей». Остальная Греция называла это распутством. Спартанцы же заботились об улучшении человеческой породы.

Героизм от безысходности: фермопилы

В «Истории» Геродота приводится диалог персидского царя Ксеркса с «военным экспертом» по имени Демарат. Отвечая на вопрос о военной силе греков, Демарат называет спартанцев людьми, способными оказать полчищам персов самое эффективное сопротивление. Ксеркс принимает такой ответ с нескрываемым недоверием: восточный деспот сомневался в боеспособности войск, которых не гонят в бой плетью. В глазах персидского царя свободные люди были негодными солдатами, которые разбегутся при первой же атаке, и только деспотическая власть способна рождать дисциплину. Демарат отвечает Ксерксу, что тот просто не знает спартанского государства: «Они свободны, но не во всех отношениях. Есть у них владыка — это закон, которого они страшатся больше, чем твой народ тебя. А веление закона у спартанцев всегда одно и то же: закон запрещает в битве бежать перед любой военной силой врага, но велит оставаться в строю, победить или погибнуть».

Если верить Геродоту, этот диалог предварял одну из самых славных страниц греческой и спартанской истории — битву при Фермопилах. Фермопилами называлось несуществующее ныне ущелье, через которое в древности лежал путь в Среднюю Грецию. В этом месте в 480 году до н. э. отряды греческих городов попытались задержать персидскую армию Ксеркса. Когда персам удался обходной маневр, ущелье превратилось в ловушку. Что было дальше, не совсем понятно. То ли греки решились на организованный отход под прикрытием спартанского арьергарда, то ли началось их форменное бегство. Так или иначе, триста спартанцев во главе с царем Леонидом не двинулись с места и были истреблены до последнего человека. История этого страшного боя окружена легендарными подробностями, леденящими кровь. В ответ на благоразумные опасения одного фессалийца, говорившего, что тучи персидских стрел способны затмить солнце, бесстрашный спартанец будто бы ответил: «Наш приятель принес хорошую новость: если персы затмят солнце, можно будет сражаться в тени». В уста предводителя спартанцев царя Леонида древние рассказчики вкладывали не менее знаменитые слова. Как сообщает Диодор Сицилийский, «Леонид приказал воинам позавтракать, так как обедать, дескать, они будут уже на том свете». Изломав оружие, спартанцы защищались камнями и кулаками. На месте их гибели впоследствии был поставлен монумент в виде каменного льва со знаменитой эпитафией, написанной известным древнегреческим поэтом Симонидом: «Странник! Ступай и поведай ты гражданам Лакедемона, что их заветам верны, здесь мы костями легли».

Спартанцу, оставившему своих и отступившему с поля боя, лучше было умереть. Такому человеку до конца дней не было прощения и места в обществе, он становился изгоем. По словам Ксенофонта, «в Спарте скорее предпочитали смерть, чем такую бесчестную и позорную жизнь». Выживших при Фермопилах спартанцев было двое. Один был отправлен гонцом в Фессалию и потому остался в живых. О его последующей судьбе Геродот сообщает одной красноречивой фразой: «По возвращении в Спарту его ожидало бесчестие, и он повесился». Второго звали Аристодем. Он страдал тяжелым недугом, и поэтому царь Леонид сам отпустил его из лагеря на лечение в соседнее селение. «По возвращении в Лакедемон, — пишет Геродот, — Аристодема ожидали бесчестие и позор. Бесчестие состояло в том, что никто не зажигал ему огня и не разговаривал с ним, а позор — в том, что ему дали прозвище Аристодем-Трус». Аристодем искал и нашел смерть год спустя в битве с персами при Платеях. По общему признанию греков, он показал себя как самый доблестный из всех воинов. Но спартанцы отказались удостоить его «великих почестей», так как полагали, «что Аристодем бился, как исступленный, выйдя из рядов, и совершил великие подвиги лишь потому, что явно искал смерти из-за своей вины». Однако никакие подвиги и даже героическая смерть не могли смыть позорного клейма.

Платонический идеал

Типичная для Древнего Востока авторитарная форма государства, деспотия, не прижилась в Греции. Излюбленный греками тип общественного устройства — коллективы граждан, самостоятельно решающих свою судьбу. Политика находилась в совместном ведении граждан, и от того, насколько успешно они формировали и проводили политику государства, напрямую зависело благополучие всех и каждого. Поэтому все, что происходило в Спарте, затрагивало всех на личном уровне. Такая плотная жизненная среда обнаруживала и свои темные стороны. Когда все зависят друг от друга, жизнь в государстве легко превращается в кошмар. Бедой греческих городов-государств являлась хроническая внутренняя нестабильность.

Спарта подала пример радикального и окончательного разрешения «социального вопроса». Законы, приписываемые Ликургу, делали ставку на принципиальную невозможность возникновения внутренних конфликтов, расшатывающих гражданский коллектив. После «революции Ликурга» реальным фактом спартанской жизни стал идеал единства и равенства граждан как залог стабильности и силы Спарты. Все спартанцы до единого переместились в правящее сословие. Все законы служили поддержанию гражданского равенства и единомыслия граждан — и ничему другому, это и придавало государству небывалую мощь. В начале V века до н. э. Спарта возглавила сопротивление нашествию полчищ персидского царя Ксеркса. Затем вопрос о первенстве в Греции решался в споре с Афинами, другим крупнейшим и влиятельным греческим государством, антагонистом и антиподом Спарты. Вопреки прогнозам противников спартанцы вышли из этой схватки победителями: победа над Афинами в Пелопоннесской войне на время принесла Спарте гегемонию над большей частью Эллады.

Древние греки смотрели на спартанское государство со смешанным чувством. Величайшие философы Платон и Аристотель были далеки от преклонения перед спартанскими порядками, но и они в своих проектах идеального государства с большей или меньшей решительностью берут за основу пример Спарты. Для Платона и Аристотеля Спарта являла собой эталон стабильности и гражданского мира, позволяющий избежать тирании, с одной стороны, и анархии — с другой. Казалось, именно спартанцы лучше остальных жителей Эллады воплотили в жизнь идею греческого государства как дееспособного коллектива. Платон же ценит как основную спартанскую идею тотального единства и равенства, так и практические способы ее реализации, изображая идеальное государство своих «Законов» со многими чертами спартанского царства. Основываясь на примере Спарты, философ писал: «Никто никогда не должен оставаться без начальника — ни мужчины, ни женщины. Ни в серьезных занятиях, ни в играх никто не должен приучать себя действовать по собственному усмотрению. На войне и в мирное время всегда надо жить с постоянной оглядкой на начальника и следовать его указаниям. Даже в самых незначительных мелочах надо ими руководствоваться, например, по первому его приказу останавливаться на месте, идти вперед, приступать к упражнениям, умываться, питаться и пробуждаться ночью для несения охраны и для исполнения поручений. Словом, пусть человеческая душа научится не уметь делать что-либо отдельно от других людей, и человек не будет понимать, как это возможно».

Игорь Дубровский.

Вокруг света. №1 (2784) | Январь 2006

Рубрика «Загадки истории»

много букв, но интересно

многими местами СССР напоминает

На многих исторических сайтах гуляет мнение что мужчины были очень рады такому строю. Или скажем так - их это вполне устраивало. Развалом такого строя считаются.... как вы думаете? Конечно женщины! )) Как сокрушается Аристотель по этому поводу: «Какая разница, — пишет древнегреческий философ, — правят ли сами женщины или же начальствующие лица находятся под их властью?»

Предоставленные сами себе, женщины стали предаваться роскоши и распущенности, иные стали вмешиваться в дела своих супругов, желая влиять на политику государства. В конце концов, Спарта лишилась своей былой военной мощи во второй половине IV века до н. э.