14216

6

В период с 1930-х по 1950-е годы на территории Советского Союза активно строились гидроэлектростанции, в результате чего под водой оказались 9 городов: 1 на реке Обь, 1 на Енисее и 7 на Волге. Некоторые из них были затоплены полностью, а другие - только частично. Предлагаю вам ознакомиться с историей исчезнувших с лица земли городов, которые были затоплены во время строительства гидроэлектростанций.

Калязин — один из самых известных затопленных городов России. Первые упоминания о селе Никола на Жабне относятся к XII веку, а после основания в XV веке Калязинско-Троицкого (Макарьевского) монастыря на противоположном берегу Волги значение поселения возросло. В 1775 году Калязину был присвоен статус уездного города, а с конца XIX века в нём начинается развитие промышленности: валяльного дела, кузнечного промысла, судостроения. Город был частично затоплен в ходе создания Угличской гидроэлектростанции на реке Волге, строительство которой велось в 1935–1955 годах. Был утрачен Троицкий монастырь и архитектурный комплекс Николо-Жабенского монастыря, а также большая часть исторической застройки города. От неё осталась только торчащая из воды колокольня Никольского собора, которая стала одной из главных достопримечательностей центральной части России.

Молога является самым известным городом, полностью затопленным во время строительства Рыбинского водохранилища. Это довольно редкий случай, когда поселение не было перенесено в другое место, а ликвидировано полностью: в 1940 году его история прервалась. Деревня Молога была известна с XII–XIII века, а в 1777 году она получила статус уездного города. В XIX веке здесь был построен Афанасьевский монастырь и несколько церквей. С приходом советской власти город стал райцентром с населением около 6 тысяч человек. Молога насчитывала около сотни каменных домов и 800 деревянных. После того, как в 1936 году было объявлено о грядущем затоплении города, началось переселение жителей. Большая часть мологжан поселилась надалеко от Рыбинска в посёлке Слип, а остальные разъехались по разным городам страны. С 1960 годов Рыбинске проходят встречи мологжан, на которых они вспоминают свой утерянный город.

×

Корчева является вторым (и последним) полностью затопленным городом в России, который после этого прекратил свое существование. Это село в тверской области находилось на правом берегу реки Волги, по обе стороны реки Корчевки, недалеко от города Дубна. В летописях село упоминается с XVI века, а статус города оно получило в 1781 году. К 1920-м годам население Корчевки составляло 2,3 тысячи человек. В основном здесь были деревянные здания, хотя имелись и каменные строения, в том числе три церкви. В 1932 году правительством был одобрен план строительства канала «Москва-Волга», и город попал в зону затопления. 2 марта 1937 года центр Конаковского района был перенесён в Конаково, сюда же переселили и жителей Корчева. Сегодня на незатопленной территории Корчева сохранилось кладбище и одно каменное здание — дом купцов Рождественских.

Город Пучеж существует и по сей день, но вся его старая часть ушла под воды Горьковского водохранилища в 1955–1957 годах. Село упоминается в источниках с XVI века. Его жители занимались торговлей, рыболовством, огородничеством. В 1793 году слобода стала посадом, а в первой половине XIX века здесь был центр найма бурлаков. В 1862 году здесь была построена льнопрядильная фабрика. В 1955–1957 годах в связи с грядущим затоплением города было принято решение о переносе Пучежа на более высокое место. Часть деревянных зданий была перенесена в новый город, а все каменные постройки были разрушены. Отстроенный заново город существует и сегодня: на 2014 год его население составляет 7624 человек.

Город Пучеж существует и по сей день, но вся его старая часть ушла под воды Горьковского водохранилища в 1955–1957 годах. Село упоминается в источниках с XVI века. Его жители занимались торговлей, рыболовством, огородничеством. В 1793 году слобода стала посадом, а в первой половине XIX века здесь был центр найма бурлаков. В 1862 году здесь была построена льнопрядильная фабрика. В 1955–1957 годах в связи с грядущим затоплением города было принято решение о переносе Пучежа на более высокое место. Часть деревянных зданий была перенесена в новый город, а все каменные постройки были разрушены. Отстроенный заново город существует и сегодня: на 2014 год его население составляет 7624 человек.

Весьегонск, затопленный в 1939 году в связи с созданием Рыбинского водохранилища, известен с 1564 года. В те времена на месте будущего города находилось село Весь Ёгонская. В XVI–XIX веках это поселение было важным торговым центром. Здесь продавали и покупали соль, воск, хмель, рыбу, пушнину и многое другое. С 1796 года Весьегонск — заштатный город Тверской губернии, а с 1803 года — уездный город. Он упоминается в «Мёртвых душах» Н. Гоголя как пример захолустного уездного городка: «…И пишет суд: препроводить тебя из Царевококшайска в тюрьму такого-то города, а тот суд пишет опять: препроводить тебя в какой-нибудь Весьегонск, и ты переезжаешь себе из тюрьмы в тюрьму и говоришь, осматривая новое обиталище: "Нет, вот весьегонская тюрьма будет почище: там хоть и в бабки, так есть место, да и общества больше!"». К 1930 году в Весьегонске жило около 4 тысяч человек. Во время затопления полностью уничтожена территория старого города, а новая застройка была размещена южнее, на колхозных землях. При этом город был понижен в статусе до рабочего села. Вновь статус города Весьегонск получил в 1953 году. От старой застройки здесь сохранились только ансамбли Троицкой и Казанской церквей и кладбищенская церковь Иоанна Предтечи.

Ставрополь (неофициальные названия — Ставрополь-Волжский или Ставрополь-на-Волге), город в Самарской области, был основан в 1738 году как крепость. Количество жителей сильно колебалось: в 1859 году здесь жило 2,2 тысячи человек, к 1900 году — около 7 тысяч, а в 1924 году население уменьшилось настолько, что город официально стал селом (статус города возвращён в 1946 году). На момент затопления в 1950-х годах в Ставрополе проживало около 12 тысяч человек. Город был перенесён на новое место, а в 1964 году его переименовали в Тольятти. Бурное развитие города связано с появлением здесь крупных промышленных предприятий («Волгоцеммаш», «КуйбышевАзот» и «КуйбышевФосфор» и др.).

Город Куйбышев (Спасск-Татарский) упоминается в летописях с 1781 года. Во второй половине XIX века здесь было 246 домов, 1 церковь, а к началу 1930-х здесь жило 5,3 тысячи человек. В 1936 году город был переименован в Куйбышев. В 1950-х годах он оказался в зоне затопления Куйбышевского водохранилища и был полностью отстроен на новом месте, рядом с древним городищем Булгар. С 1991 года он был переименован в Болгар и вскоре имеет все шансы стать одним из главных туристических центров России и мира. В июне 2014 года древнее городище Булгар (Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник) было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ссылки по теме:

- 20 роскошных ванн

- Какая чистая вода течет из под крана

- Ночной велопробег)

- Затопленные танки

- Зеркальные города

реклама

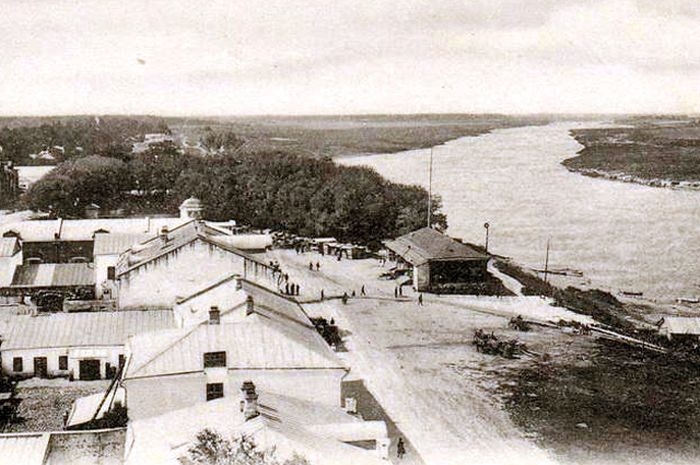

В результате создания Новосибирского водохранилища было затоплено 94,8 тыс. га земель, в том числе 28,4 тыс. га сельхозугодий и 30,5 тыс. га леса и кустарников. Удельный вес затопляемых площадей в земельном фонде районов, затронутых водохранилищем, составляет 5,9 %. В зону влияния водохранилища попало 59 населённых пунктов с населением около 43 тыс. человек, из которых 31 попал под затопление полностью, 25 — частично затоплены или подтоплены, 3 — оказались на островах. При подготовке ложа водохранилища к затоплению было перенесено 8225 строений. Наиболее крупным населённым пунктом, попавшим в зону затопления, являлся город Бердск, который был полностью вынесен на новое место в 18 км от старого местоположения. Новый город строился по современным стандартам многоэтажной застройки (старый Бердск имел беспорядочную деревянную застройку, не имел водопровода, канализации, полной электрификации), площадь его жилого фонда возросла в 2 раза[28]. Кроме того, значительные объёмы жилья строились непосредственно у электростанции — после завершения строительства Новосибирская ГЭС передала на баланс Новосибирского горисполкома 99 000 м² благоустроенного жилья.

В зону затопления попал ряд промышленных предприятий, преимущественно мелких, из крупных — мельница в Бердске и элеватор в Камне-на-Оби. Было переустроено 17 км Каменского тракта и 128 км сельских дорог, построен новый железнодорожный мост через реку Бердь. Были выполнены тщательная лесоочистка (не допускалось даже оставления пней) и санитарная очистка ложа водохранилища, включая перенос захоронений. В рамках подготовки ложа водохранилища были выполнены значительные противомалярийные мероприятия, кроме того, водохранилище затопило наиболее опасные малярийные очаги, что позволило существенно улучшить ситуацию с заболеваемостью малярией. В значительном объёме были выполнены и археологические работы в зоне затопления, давшие ряд ценных находок.

В результате зарегулированности стока воды оказались недоступными значительные площади нерестилищ для некоторых полупроходных рыб: плотина Новосибирской ГЭС отрезала около 40 % нерестилищ сибирского осетра и 70 % нельмы. С другой стороны, в водохранилище сформировалась собственная ихтиофауна (34 вида рыб) с ежегодной рыбопродуктивностью, оцениваемой в 2000 т.