12176

15

От булавы до "Булавы" — русское оружие всегда вызывало страх и трепет недругов.

«Меч-сто-голов-с-плеч»

×

Правда или сказка, но русские богатыри могли мечом разрубить напополам врага вместе с лошадью. Неудивительно, что за русскими мечами велась настоящая «охота». Однако в отличие от меча, добытого у врага в бою, изъятый клинок из кургана никогда не приносил удачи своему хозяину. Выковать же меч могли себе позволить только состоятельные воины. Самым известным, например, в IX веке считался кузнец Лютода. Мастер ковал высококлассные булатные уникальные мечи. Но преимущественно все же мечи делали заграничные мастера, и самыми популярными были каролингские мечи, клинок которых преимущественно представлял собой стальные лезвия, наваренные на металлическую основу. Ратники скромного достатка вооружались более дешевыми цельножелезными мечами. По лезвию оружия пускали долы, которые облегчали его вес и повышали прочность. Со временем мечи стали короче (до 86 см) и чуть легче (до килограмма), что не удивительно: попробуй-ка порубись минут 30 полуторакилограммовым метровым мечом. Правда, встречались особенно выносливые дружинники, которые орудовали двухкилограммовым мечом длиной 120 см. Оружие вкладывали в обитые кожей или бархатом ножны, которые декорировались золотыми или серебряными насечками. Каждый меч получал при «рождении» имя: Василиск, Горыня, Китоврас и др.

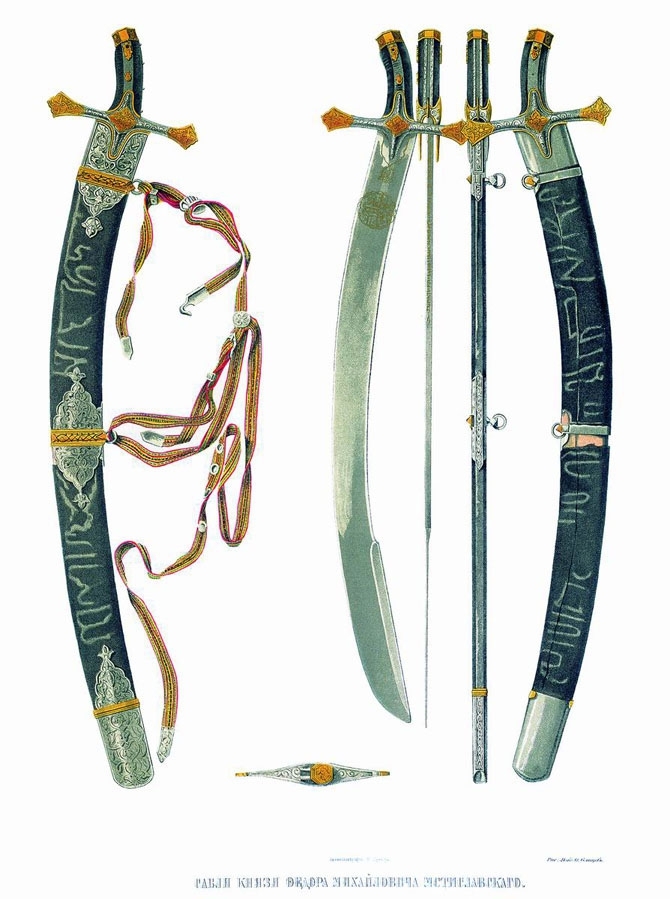

«Сабля острее, так и дело спорее»

С IX-X века русские войны, преимущественно конные, начинают применять более легкую и «проворную» саблю, которая приходит к нашим предкам от кочевников. К XIII веку сабля «покоряет» не только юг и юго-восток Руси, но и ее северные пределы. Сабли знатных воинов украшались золотом, чернью, серебром. Первые сабли русских ратников достигали метровой длины, их кривизна доходила до 4,5 см. К XIII веку сабля вытягивается на 10-17 см, а кривизна порой доходит до 7 см. Эта кривизна позволяла наносить скользящий удар, от которого оставались более длинные и глубокие раны. Чаще сабли были цельностальными, их выковывали из заготовок науглероженного железа, после чего подвергали многократному закаливанию по очень сложной технологии. Иногда делали немонолитные клинки – сваривали две полосы или вваривали одну полосу в другую. К XVII веку в ходу были сабли как отечественного, так и импортного производства. Однако наши мастера равнялись на иностранцев, в первую очередь, на турок.

«Ошеломляющий удар»

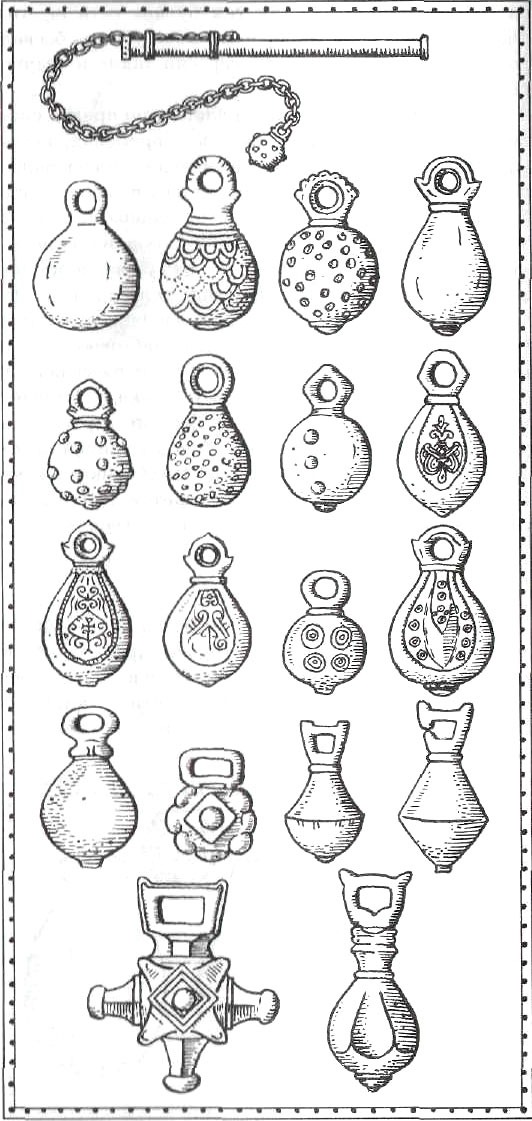

Кистень появился на Руси в X веке и прочно удерживал свои позиции вплоть до XVII века. Чаще оружие представляло собой короткий ременной кнут с закрепленным на конце шаром. Иногда шар «украшали» шипами. Австрийский дипломат Герберштейн вот как описывал кистень великого князя Василия III: «на спине за поясом князь имел особое оружие – палку чуть длиннее локтя, к которой прибит кожаный ремень, на его краю находится булава в виде какого-то обрубка, украшенного со всех сторон золотом». Кистень при своей массе в 250 грамм был отличным легким оружием, которое оказывалось очень кстати в самой гуще схватки. Ловкий и внезапный удар по шелому (шлему) противника, и дорога свободна. Отсюда и берет свои истоки глагол «ошеломить». В общем, умели наши воины внезапно «изумлять» врага.

«Секир башка, мотай кишка»

На Руси секира использовалась в первую очередь пешими ратниками. На обухе секиры располагали прочный и длинный шип, часто загнутый вниз, при помощи которого воин легко стаскивал противника с лошади. Вообще, секиру можно считать одной из разновидностей топоров – очень распространенного рубящего оружия. Топорами владели все: и князья, и княжеские дружинники, и ополченцы, как пешие, так и конные. Разница заключалось только в том, что пешие воины отдавали предпочтение тяжелым топорам, а конные – топорикам. Еще одной разновидностью топора является бердыш, которыми вооружалась пехота. Это оружие представляло собой длинное лезвие, насаженное на длинное же топорище. Так, в XVI веке стрельцы бунтовали именно с таким оружием в руках.

«Была бы булава, будет и голова»

Родительницей и булав, и палиц можно считать дубину – древнерусское оружие «массового поражения». Дубину предпочитали ополченцы и бунтующий люд. Например, в войске Пугачева были люди, вооруженные только дубинами, которыми они с легкостью крошили черепушки врагов. Лучшие дубины изготавливались не абы из какого дерева, а из дуба, на худой конец – из вяза или березы, при этом брали самое прочное место, где ствол переходил в корни. Для усиления разрушающей силы дубины ее «декорировали» гвоздями. Такая дубина уж не соскользнет! Булава же представляла собой следующую «эволюционную ступень» дубины, наконечник (навершие) которой делали из медных сплавов, а внутрь заливали свинец. Отличается палица от булавы геометрией наверший: грушевидное шипованное оружие в руках богатырей – это палица, а оружие с кубическим навершием, «украшенное» крупными треугольными шипами – это булава.

«Рука бойцов колоть устала»

Копье – оружие универсальное, военно-охотничье. Копье представляло собой насаженный на прочное древко стальной (булатный) или железный наконечник. В длину копье достигало 3 метров. Иногда часть древка заковывалась в металл, чтобы враг не смог перерубить копье. Интересно, что наконечник мог достигать в длину полуметра, были случаи и применения целого «меча» на палке, при помощи которого не только кололи, но и рубили. Любили копья и всадники, но они использовали другой способ ведения боя, нежели средневековые рыцари. Следует заметить, что таранный удар появился на Руси только в XII веке, что было вызвано утяжелением доспехов. До этого момента всадники наносили удар сверху, предварительно сильно замахнувшись рукой. Для метания воины использовали сулицы – легкие копья длиной до полутора метров. Сулица по своему поражающему эффекту была чем-то средним между копьем и стрелой, выпущенной из лука.

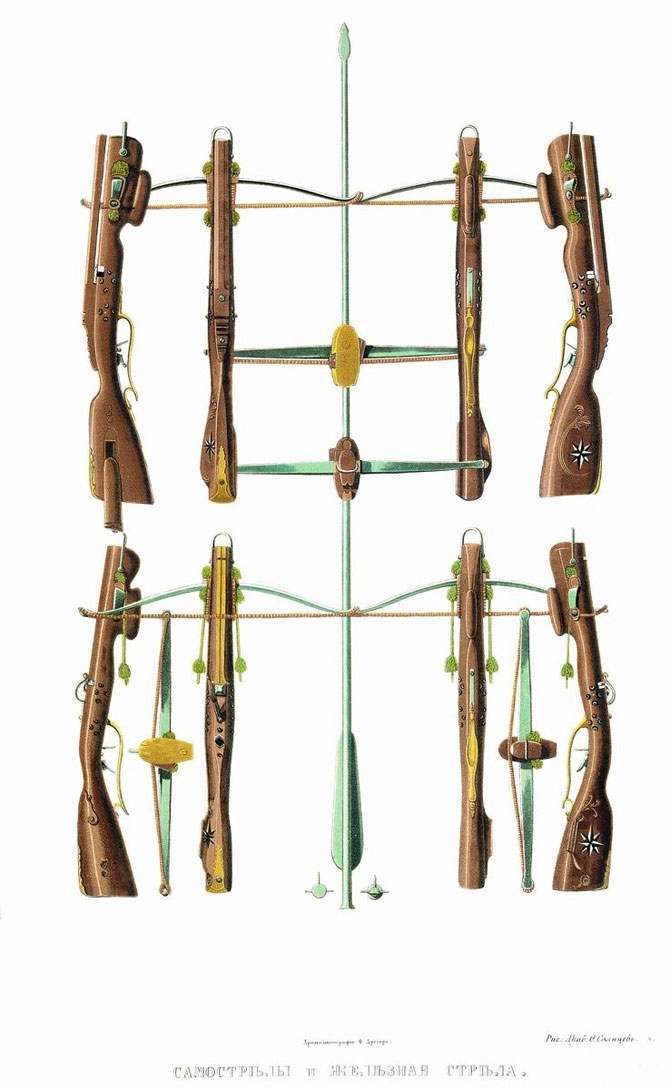

«Тугой лук – то сердечный друг»

Владение луком требовало особой виртуозности. Недаром стрелецкие дети изо дня в день тренировались, стреляя из лука по пням. Нередко лучники обматывали руку сыромятным ремнем, что позволяло избежать значительных травм – неловко выпущенная стрела забирала с собой внушительный кусок кожи с мясом. В среднем лучники стреляли на 100-150 метров, при великом старании стрела улетала в два раза дальше. В середине XIX века при раскопках кургана в Бронницком уезде нашли захоронение воина, в правом виске которого крепко засел железный наконечник стрелы. Ученые предположили, что ратник был убит лучником из засады. В летописях описывается поразительная скорость, с которой лучники выпускали стрелы. Существовала даже такая присказка «Стрелять, как прядь делать» — стрелы летели с такой частотой, что образовывали сплошную линию. Лук и стрелы были неотъемлемой частью иносказательности речи: «Как стрела с лука спрянула», значит, «быстро ушла», когда говорили «как из лука стрела», имели в виду «прямо». А вот «поющая стрела» — это не метафора, а реальность: на наконечниках стрел делали отверстия, которые в полете издавали определенные звуки.

Источник:

Еще крутые истории!

- Преданная собака целый месяц ждала хозяев, которые бросили её

- Женщину осудили за убийство мужа после того, как попугай повторил "последние слова" жертвы

- "Мой муж живет в страхе, что я уйду от него"

реклама

"На обухе секиры располагали прочный и длинный шип, часто загнутый вниз, при помощи которого воин легко стаскивал противника с лошади"(с) Оружие - штука ПРЕДЕЛЬНО функциональная, так что шип на обухе, в первую очередь, служил для пробивания доспехов. А "стаскивание с лошади" это уже "дополнительная опция" :)

"Отличается палица от булавы геометрией наверший: грушевидное шипованное оружие в руках богатырей – это палица, а оружие с кубическим навершием, «украшенное» крупными треугольными шипами – это булава."(с) Ага, и ржавая железяка на фото под этими словами - не булава и не палица, а вообще шестопёр :)

А вот сталь у нас резко перестала быть металлом.... сплав металлов не металл...

Точно так же, как составной азиатский лук не любит влажного приморского климата Европы: сухожилия набирают влагу и лук теряет силу.

Из-за этого ни походы европейцев в Азию, ни походы азиатов на Европу много веков не могли закончиться решительной победой.

А стрельцами их звали потому что сигарет у них своих небыло.

А по поводу легендарного индийского оружия - незабывайте, что театрально-цирковое искуство придумали именно в индии, и многое из индийского "оружия" всего навсего - устоявшийся цирковой реквизит.

Максимум, чем был вооружен лучник в европе - палаш (короткий меч)для самозащиты, а не нападения. Задача лучника - стрельба, они даже доспехом не пользовались, что бы после выполнения задачи, побыстрее убраться с дороги конницы и пехоты, а то свои затопчут.

Ну и да, на востоке самураи изначально всадники-стрелки, а потом все остальное, но ударных луков и у них небыло, а для наступления был меч - катана. И именно потому, что тактики массированного наступления в японии небыло (военное искуство в японии вопреки легендам вобще очень слабое) стрелки после того как отстрелялись, сами шли в атаку. Японцы быстро отказались от исторических методов как только узнали про европейскую тактику, дураками они небыли.

"Первое это стрельцы. Сейчас уже любому нормальному человеку становится понятно что одновременно носить саблю бердыш и пищаль стрелец не мог. Сабля это святое, а вот в остальном что то одно, либо пищаль, либо бердыш. Одновременно никогда по следующим причинам. Бердыш как подставка под пищаль не катит, во перых непонятно каким местом стрелец должен его держать во время перезарядки, а самое главное, лезвие бердыша не просто мешает прицеливанию, но и закрывает обзор поля боя на 2/3. Далее как перемещаться? Одновременно нести бердыш и пищаль это трудно, очень трудно, для сравнения сегодняшние пулеметчики автомат не носят, и в идеале должны вооружаться тяжелым атоматическим пистолетом, в противовес автоматчикам. Кроме того стрелец должен постоянно следить за положением бердыша, так как более чем полуметровое лезвие опасно не только для самого владельца, но и для товарищей по строю, а если был чехол то где он? Как оружие бердыш не очень - для колющего удара он проигрывает алебарде, не говоря уже о пике, а для рубящего нужно пространство, как минимум полтора метра в право и влево. Бердыш больше подходит для берсерков.

Что же было в реальности. По моему мнению было следующее. Образ стрельца с бердышом на одном плече, и пищалью на другом, как их и рисуют, это тот образ стрельца который видели иностранцы, видя его в карауле в Кремле. Но ведь это все равно как если через 500 лет нам будут говорить что британские солдаты в Ираке шли в бой в высоких меховых шапках, в которых они стоят в карауле у Тауэра. Так что бердыш это чисто церемониальное, полицейское и офицерское оружие, именно такое каким был бердыш у янычар."

Остальное по ссылке http://www.fieldofbattle.ru/modules.php?file=viewtopic&name=Forums&p=81149http://www.fieldofbattle.ru/modules.php?file=viewtopic&name=Forums&p=81149.

Вынужден согласиться с автором все логично.

Про самураев. Только уточню, что основным оружием после лука у них все же была не катана, а нагината. Катана же по принципу применения напоминала европейский катцбальгер- оружие последнего шанса, по сути. Разумеется, это было до того, как катана стала статусной вещью