30230

19

Сегодня, когда фотографии делаются цифровыми девайсами, а если у кого-то и остались плёночные рудименты (как, например, моя полупрофессиональная Minolta), то к услугам фотолюбителей имеются пункты проявки и печати Kodak, наверное надо пару слов сказать о патриархальном способе изготовления фотографий (сказывают, этот способ придумал кто-то из ближайших потомков Ноя).

Прежде чем начать съёмку, плёнку надо зарядить. Нет, не в фотоаппарат, а в кассету. Что? Плёнка уже продаётся в кассете? Ну уж нет. Советская плёнка продавалась, упакованной в чёрную светонепроницаемую бумагу. Кассеты надо было покупать отдельно. Рулон помещался в типовую коробочку с указанием светочувствительности (32, 64, 130 и 250 единиц) и завода-изготовителя (Тасма или Свема).

Так вот, в полной темноте – в ванной комнате или с намотанными на руку одеялами – надо было плёнку вынуть из упаковки и намотать на маленькую бобину вроде катушки для ниток, затем вставить бобину в кассету и закрыть крышечку. Чтобы научиться этому, сперва тренировались на уже проявленных отснятых плёнках на свету. И только после того, как плёнка заряжена в кассету, её можно было вставлять в фотоаппарат.

После того, как плёнка отснята, её надо проявить. Для чего её наматывают на специальную спираль и помещают внутрь светонепроницаемого бачка (частью которого спираль и является). Наматывать плёнку, разумеется, тоже надо в полной темноте.

Затем – уже на свету – в бачок надо залить проявитель. Проявитель надо приготовить заранее. Разные фото-кудесники делали проявители из специальных химикатов, отмеривая их на весах. Но обычные невзыскательные фотолюбители вроде меня покупали готовый проявитель в фотомагазинах.

Проявитель из пакетиков был с разными мелкими крошками, в связи с чем после растворения, его надо было профильтровать. Для этих целей всякий фотолюбитель использовал чего бог подаст. Лично я фильтровал через сложенную в несколько слоёв марлю. Одной порции проявителя хватало на несколько плёнок.

Проявитель, заливаемый в бачок, должен был быть определённой температуры – от 20 до 25 градусов. Для того, чтобы следить за температурой, каждый фотолюбитель имел специальный термометр (у меня до сих пор где-то валяется). После того, как проявитель залит в бачок, надо ждать 8-10 минут, покручивая спираль (с помощью выглядывающего наружу кончика спирали). После этого проявитель выливается в специальную банку (чтобы затем использовать его для следующей плёнки). Затем в бачок наливалась вода из под крана (тоже определённой температуры) для промывки плёнки. Затем заливался фиксаж – реактив для закрепления эмульсии плёнки от воздействия света (почему он часто назывался закрепителем).

В фиксаже плёнка лежала минут 15-20, затем снова промывалась и извлекалась на свет божий – самый волнительный момент, когда сразу было видно, получилось или нет. После просушки плёнка сворачивалась в рулончик, который помещался в коробочку, в которой плёнка продавалась.

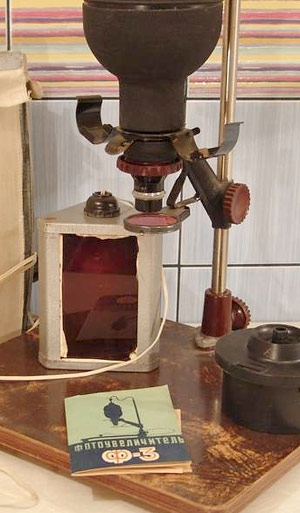

Проявить плёнку – мало. Надо ещё напечатать с неё фотографии. Для этого оккупируем ванную и выключаем там свет. Желательно научится находиться там в темноте, чтоб все движения были интуитивными и простыми. Готовим нашу импровизированную лабораторию заранее. Сначала подключаем к сети наш фотоувеличитель (это именно тот инструмент, который позволит получить размер снимка, который вы хотите (ограничено возможностями фотоувеличителя), с маленького 35мм негатива. Фотоувеличитель идет сразу в комплекте с объективом, лампой и кадровочной рамкой. Наливаем в кюветы проявитель, фиксаж и промывающий раствор. Ставим последовательно. Рядом кладем щипцы, пачку с фотобумагой и негативы. Начинается самое интересное.

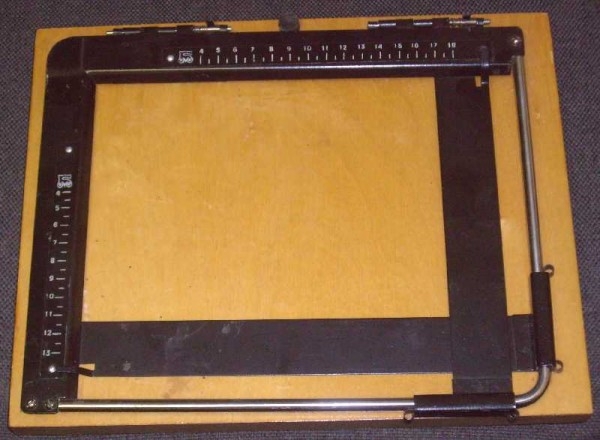

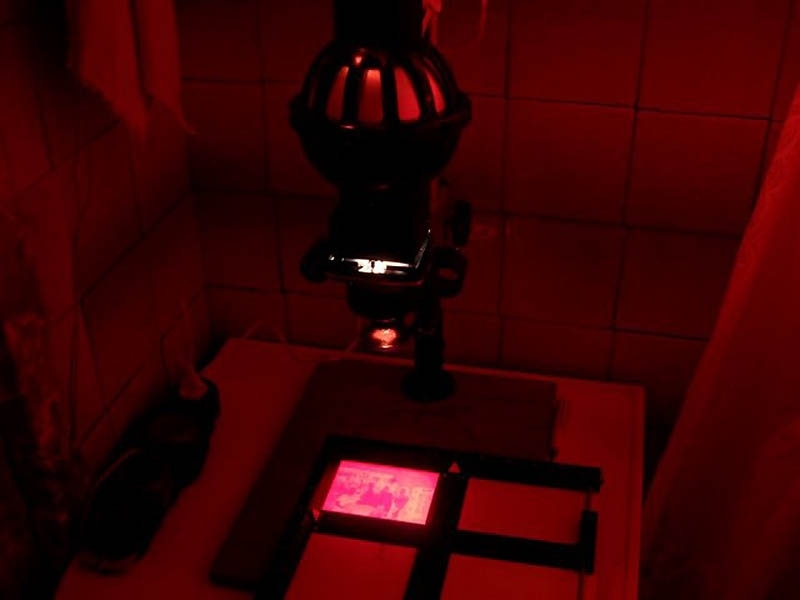

Процесс печати, в общем, довольно прост. При красном свете специального фонаря, лист незасвеченной фотобумаги укладывают на столешницу фотоувеличителя, эмульсией вверх. Обычно для этого каждый уважающий себя фотолюбитель имел специальную кадрирующую рамку. Цилиндр с объективом поднимался на кронштейне на такую высоту, которая требовалось для того или иного масштабирования – чем выше, тем масштаб больше. Дальше на какое-то количество секунд включалась внутренняя лампочка, на фотобумагу падало изображение с плёнки и происходила экспозиция. Далее бумага помещалась в проявитель (как у плёнки), промывалась, потом в фиксаж, снова промывалась и дальше лежала в отдельной кювете.

После того, как все нужные фотографии были отпечатаны, наступал волнительный момент глянцевания. Для этого надо было иметь глянцеватель – специальную электрическую штуковину. Главными деталями штуковины были два гибких зеркальных листа металла. При помощи специального резинного валика, уложенная эмульсией на лист мокрая фотография раскатывалась. Затем листы с приклеенными намертво фотографиями вставлялись в глянцеватель, который был чем-то вроде электрической жаровни. Под действием высокой температуры фотографии высушивались, а кроме того приобретали характерный блеск – глянец. Вот, собственно, и всё.

Прежде чем начать съёмку, плёнку надо зарядить. Нет, не в фотоаппарат, а в кассету. Что? Плёнка уже продаётся в кассете? Ну уж нет. Советская плёнка продавалась, упакованной в чёрную светонепроницаемую бумагу. Кассеты надо было покупать отдельно. Рулон помещался в типовую коробочку с указанием светочувствительности (32, 64, 130 и 250 единиц) и завода-изготовителя (Тасма или Свема).

Так вот, в полной темноте – в ванной комнате или с намотанными на руку одеялами – надо было плёнку вынуть из упаковки и намотать на маленькую бобину вроде катушки для ниток, затем вставить бобину в кассету и закрыть крышечку. Чтобы научиться этому, сперва тренировались на уже проявленных отснятых плёнках на свету. И только после того, как плёнка заряжена в кассету, её можно было вставлять в фотоаппарат.

После того, как плёнка отснята, её надо проявить. Для чего её наматывают на специальную спираль и помещают внутрь светонепроницаемого бачка (частью которого спираль и является). Наматывать плёнку, разумеется, тоже надо в полной темноте.

Затем – уже на свету – в бачок надо залить проявитель. Проявитель надо приготовить заранее. Разные фото-кудесники делали проявители из специальных химикатов, отмеривая их на весах. Но обычные невзыскательные фотолюбители вроде меня покупали готовый проявитель в фотомагазинах.

Проявитель из пакетиков был с разными мелкими крошками, в связи с чем после растворения, его надо было профильтровать. Для этих целей всякий фотолюбитель использовал чего бог подаст. Лично я фильтровал через сложенную в несколько слоёв марлю. Одной порции проявителя хватало на несколько плёнок.

Проявитель, заливаемый в бачок, должен был быть определённой температуры – от 20 до 25 градусов. Для того, чтобы следить за температурой, каждый фотолюбитель имел специальный термометр (у меня до сих пор где-то валяется). После того, как проявитель залит в бачок, надо ждать 8-10 минут, покручивая спираль (с помощью выглядывающего наружу кончика спирали). После этого проявитель выливается в специальную банку (чтобы затем использовать его для следующей плёнки). Затем в бачок наливалась вода из под крана (тоже определённой температуры) для промывки плёнки. Затем заливался фиксаж – реактив для закрепления эмульсии плёнки от воздействия света (почему он часто назывался закрепителем).

В фиксаже плёнка лежала минут 15-20, затем снова промывалась и извлекалась на свет божий – самый волнительный момент, когда сразу было видно, получилось или нет. После просушки плёнка сворачивалась в рулончик, который помещался в коробочку, в которой плёнка продавалась.

Проявить плёнку – мало. Надо ещё напечатать с неё фотографии. Для этого оккупируем ванную и выключаем там свет. Желательно научится находиться там в темноте, чтоб все движения были интуитивными и простыми. Готовим нашу импровизированную лабораторию заранее. Сначала подключаем к сети наш фотоувеличитель (это именно тот инструмент, который позволит получить размер снимка, который вы хотите (ограничено возможностями фотоувеличителя), с маленького 35мм негатива. Фотоувеличитель идет сразу в комплекте с объективом, лампой и кадровочной рамкой. Наливаем в кюветы проявитель, фиксаж и промывающий раствор. Ставим последовательно. Рядом кладем щипцы, пачку с фотобумагой и негативы. Начинается самое интересное.

Процесс печати, в общем, довольно прост. При красном свете специального фонаря, лист незасвеченной фотобумаги укладывают на столешницу фотоувеличителя, эмульсией вверх. Обычно для этого каждый уважающий себя фотолюбитель имел специальную кадрирующую рамку. Цилиндр с объективом поднимался на кронштейне на такую высоту, которая требовалось для того или иного масштабирования – чем выше, тем масштаб больше. Дальше на какое-то количество секунд включалась внутренняя лампочка, на фотобумагу падало изображение с плёнки и происходила экспозиция. Далее бумага помещалась в проявитель (как у плёнки), промывалась, потом в фиксаж, снова промывалась и дальше лежала в отдельной кювете.

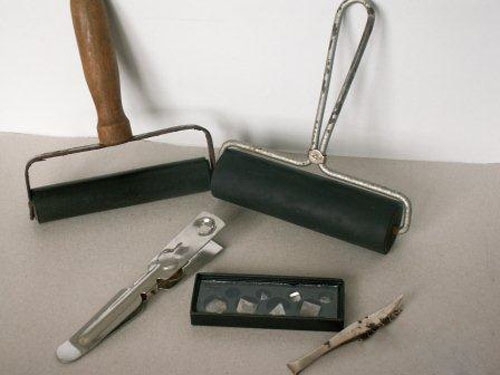

После того, как все нужные фотографии были отпечатаны, наступал волнительный момент глянцевания. Для этого надо было иметь глянцеватель – специальную электрическую штуковину. Главными деталями штуковины были два гибких зеркальных листа металла. При помощи специального резинного валика, уложенная эмульсией на лист мокрая фотография раскатывалась. Затем листы с приклеенными намертво фотографиями вставлялись в глянцеватель, который был чем-то вроде электрической жаровни. Под действием высокой температуры фотографии высушивались, а кроме того приобретали характерный блеск – глянец. Вот, собственно, и всё.

Домашняя фотолаборатория в СССР

Фотоплёнки на все случаи жизни

×

Фотокассета

Бачок для проявки фотоплёнки

Любимые химикаты фотолюбителя

Проявитель и фиксаж должны быть определённой температуры

Видавшие множество портретов и пейзажей фотокюветы

Фотопинцеты и фотовалики тоже необходимые вещи

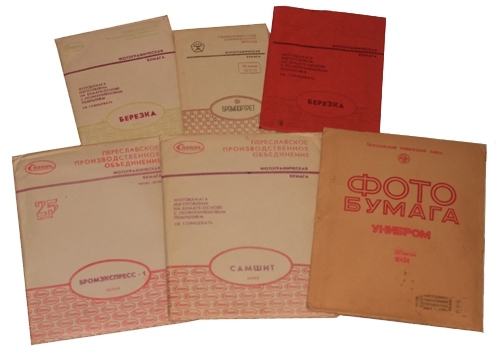

Бромэкспресс, самшит, берёзка - у всех были свои предпочтения

Кадрирующая рамка - без неё никак

Уголок фотолюбителя

Нууу, это уже почти профи!

Фотофонарь

Вот оно - волшебство!!!

Ахалай, махалай!!!

Фотоглянцеватель быстро высушит снимки и придаст глянец

ну а если промахнулся или делаешь шпоры резак поможет обрезать снимки

Мой первый фотоувеличитель "Юность"

А это последний - "Ленинград"

реклама

Не прозарчная штора, половина маленькой кухни переделана под лабу.

Вывел я как-то лампочку в коридор, она горела тогда, когда нельзя было входить, что бы все домашние знали. Здорово было. А сейчас что, закинул равы в лайтрум, перелопатил и забыл через 20 минут)))

Хороший пост, спасибо большое!)

Вспоминается случай в стиле "миссия невыполнима".

Отец запрещал брать его фотоувеличитель и оборудование для фотопечати (а оно у него было очень хорошим по тем временам, почти студийное, хотя сам он это дело давно забросил).

А дедушка наоборот разрешал брать оборудование у него, но у деда был не очень хороший увеличитель (или "ФЕД" или "Юность", не помню уже) - там плохой объектив, на фото края сильно размытые получались.

Но я все равно брал отцовский. Очень аккуратно. Ни разу не попался, никаких следов моей деятельности не оставалось. Печатал фотки днем, когда все были на работе. А это было очень рисковано, если бы отец вдруг узнал, то взбучка была бы "по первое число"! Он очень сильно не любил когда трогали его вещи, причем так, что вообще капец, почти до "расстрела" (морального конечно)...

Но однажды случилось непредвиденное - отец пришел домой днем, как раз когда я был в самом процессе - печатал фотки со школьного КВН (т.е. клиентов много и фоток тоже много). Ой... Я до сих пор не понимаю как у меня получилось так тихо, быстро и аккуратно все собрать и рассовать по щелям (в шкаф, под ванную и т.п.). И при этом не подать виду и не вызвать подозрения, что в ванной вообще что-то происходило. Том Круз "отдыхает".

Когда он ушел я быстро все сложил в шкаф на место как было. Пронесло...

Не, он не изверг, просто человек такой - все должно быть "одобрено" и "проверено", все под контролем, и не дай боже какие-то глупости печатать, типа фоток как мы дурачились на репетициях. Поэтому приходилось находить возможность печатать фотки в обход "официального разрешения".

А ведь вообще-то все наши семейные фотки были напечатаны на его "Ленинграде", а на словах - на дедушкином ФЕД-е или в школьной фотолаборатории. Ж-)

когда перед фотиком ставится рамка с половинками, потом снимается кадр на левую половину, потом на правую тот же кадр с тем же человеком но сидящим с другой стороны.

на негативе получались братья близнецы...