8836

10

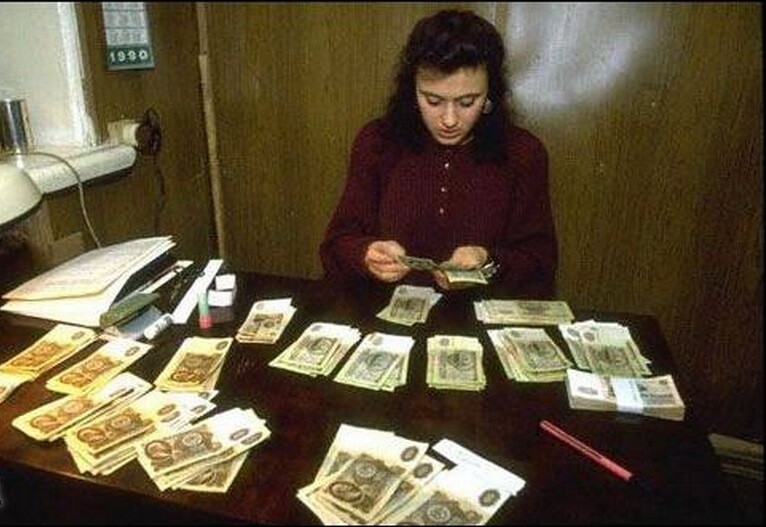

22 января 1991 года Президент СССР Михаил Горбачев подписал Указ об изъятии из обращения и обмене 50- и 100-рублёвых купюр образца 1961 года. Как всегда – «в интересах подавляющего большинства населения страны».

После прихода к власти Горбачева, за 1986-1989 годы количество денег в обращении увеличилось на 56%. Проблема? Да, но не беда. Аналогичная ситуация была во время экономической реформы 1965-1969 годов, когда также резко возросло количество денег в обращении – на 88% и на 40% денежные доходы населения. Но в те годы о денежной реформе не помышляли. Загибающаяся советская власть поступила проще и привычнее. 22 января 1991 г. вышел Указ Президента СССР № УП-1329 «О прекращении приема к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года и ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан». О чем и было объявлено по ТВ в 21 час. И, как всегда, все «по пожеланиям трудящихся». В мотивирующей части говорилось – «в интересах подавляющего большинства населения страны, усиления борьбы со спекуляцией, коррупцией, контрабандой, изготовлением фальшивых денег, нетрудовыми доходами и в целях нормализации денежного обращения и потребительского рынка». А теперь главное – прекращение с 0 часов 23 января 1991 года приема во все виды платежей денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года. Причем, на обмен имевшихся на руках купюр достоинством 50 и 100 рублей, дали всего три дня. Вот такую реформу провел премьер-министр страны и бывший министр финансов Валентин Павлов. Закончилась она фактическим ограблением населения. Как утверждал Павлов, жесткие условия обмена денег должны были помочь изъять «теневые» сбережения, в том числе почти 100 млрд рублей, которые «советская мафия» держала за рубежом. Однако, заинтересованные лица заранее знали о «конфискационном» обмене крупных купюр и решили все свои проблемы. А бюджетники получили, как раз перед реформой зарплаты купюрами по 50 и 100 рублей, чего никогда прежде не было, и думали, как разменять такую купюру, мелких в банке не дали…Одновременно была ограничена сумма наличных денег, доступных для снятия в Сберегательном банке СССР — не более 500 рублей в месяц на одного вкладчика. Поскольку граждане могли иметь вклады в нескольких сберкассах, в том числе в разных городах, то на последних страницах общегражданского паспорта сотрудниками сберкасс делались отметки о снятых с вкладов суммах. Планы правительства реализовались лишь частично: конфискационная процедура позволила изъять из обращения 14 миллиардов наличных рублей. Эффект неожиданности реформы должен был помочь в борьбе со спекуляцией, нетрудовыми доходами, фальшивомонетничеством, контрабандой и коррупцией, но на практике главным последствием реформы стала утрата доверия населения к действиям правительства.

После прихода к власти Горбачева, за 1986-1989 годы количество денег в обращении увеличилось на 56%. Проблема? Да, но не беда. Аналогичная ситуация была во время экономической реформы 1965-1969 годов, когда также резко возросло количество денег в обращении – на 88% и на 40% денежные доходы населения. Но в те годы о денежной реформе не помышляли. Загибающаяся советская власть поступила проще и привычнее. 22 января 1991 г. вышел Указ Президента СССР № УП-1329 «О прекращении приема к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года и ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан». О чем и было объявлено по ТВ в 21 час. И, как всегда, все «по пожеланиям трудящихся». В мотивирующей части говорилось – «в интересах подавляющего большинства населения страны, усиления борьбы со спекуляцией, коррупцией, контрабандой, изготовлением фальшивых денег, нетрудовыми доходами и в целях нормализации денежного обращения и потребительского рынка». А теперь главное – прекращение с 0 часов 23 января 1991 года приема во все виды платежей денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года. Причем, на обмен имевшихся на руках купюр достоинством 50 и 100 рублей, дали всего три дня. Вот такую реформу провел премьер-министр страны и бывший министр финансов Валентин Павлов. Закончилась она фактическим ограблением населения. Как утверждал Павлов, жесткие условия обмена денег должны были помочь изъять «теневые» сбережения, в том числе почти 100 млрд рублей, которые «советская мафия» держала за рубежом. Однако, заинтересованные лица заранее знали о «конфискационном» обмене крупных купюр и решили все свои проблемы. А бюджетники получили, как раз перед реформой зарплаты купюрами по 50 и 100 рублей, чего никогда прежде не было, и думали, как разменять такую купюру, мелких в банке не дали…Одновременно была ограничена сумма наличных денег, доступных для снятия в Сберегательном банке СССР — не более 500 рублей в месяц на одного вкладчика. Поскольку граждане могли иметь вклады в нескольких сберкассах, в том числе в разных городах, то на последних страницах общегражданского паспорта сотрудниками сберкасс делались отметки о снятых с вкладов суммах. Планы правительства реализовались лишь частично: конфискационная процедура позволила изъять из обращения 14 миллиардов наличных рублей. Эффект неожиданности реформы должен был помочь в борьбе со спекуляцией, нетрудовыми доходами, фальшивомонетничеством, контрабандой и коррупцией, но на практике главным последствием реформы стала утрата доверия населения к действиям правительства.

Пятидесятирублевая купюра 1961 года.

Сторублевая купюра 1961 года. Не правда-ли, она хороша.

×

Отношение к непопулярному премьеру отразилась, традиционно для России, в народном юморе. Валентин Павлов, за характерную короткую стрижку, получил прозвище «Ёжик». Советский анекдот 1991 года: «Ёжик в тумане» — это визит премьер-министра Павлова в Лондон. Впоследствии, во время заключения Павлова в СИЗО, анекдотом же было приписано ему занятие в тюрьме раскрашиванием купюр фломастерами вручную.

Вот что рассказывала диктор телевидения Анна Шатилова. Именно она первая зачитала информацию о павловском обмене в эфире «Времени» 22 января 1991 года. «Текст указа мне принесли за какие-то минуты перед эфиром, я его не вычитывала. Включаю микрофон – сигнальная лампочка не горит, а значит, звука нет. Сообщаю об этом на пульт режиссера, а слышит вся страна! Слова идут в эфир – вперемешку со звуками паники в студии. Наконец микрофон наладили, я отчитала сообщение об обмене купюр. Самое интересное, что потом пошел слух, что у меня дома восемь тысяч лежало (почему именно восемь?) и когда я увидела указ, то упала в обморок и оборвала шнур микрофона. Я еще долго потом слышала от простых людей: «Что же ты нас так обидела, а?» Меня ассоциировали с тем, что я читала».

В 21 час по Московскому времени того дня практически все финансовые учреждения и магазины уже были закрыты. Наиболее находчивые люди в ближайшие часы после этого смогли разменять имевшиеся у них 50- и 100-рублёвые купюры в кассах метро, железнодорожных вокзалов и у таксистов (многие кассиры и таксисты, занятые работой, ещё не знали об оглашении Указа). Некоторым удалось отправить крупные денежные переводы в отделениях почты при вокзалах, работавших до 24 часов. Очень изворотливые покупали за 50- и 100-рублёвые купюры в кассах железнодорожных вокзалов и аэропортов билеты на дальние расстояния на несколько дней вперёд, а после окончания обмена сдавали эти билеты и получали деньги.

Очередь в отделение Сбербанка во время обмена 50- и 100-рублевых купюр на новые, 1991 год. Фото: Олег Ласточкин.

15 пенсионеров умерли в очередях за три январских дня 1991 года – с 23-го по 25-е.

Сравнение старых и новых, 1991 года, купюр.

Реформа 1991 года носила конфискационный и откровенно непоследовательный характер – если о предыдущей, проходившей в 1961 году, население было оповещено почти за год, то выпущенный М.С. Горбачевым указ об обмене купюр 50- и 100- рублёвого достоинства в 3-дневный срок застал граждан страны врасплох.

Главным последствием реформы стала утрата доверия населения к действиям правительства. Пресса тех дней.

Но что самое удивительное - большинство людей продолжало и продолжают нести и хранить деньги в Сбере. А сам Сбер даже не задумался о ребрендинге, чтобы хотя бы не ассоциироваться с тем банком, что "обул" всю страну... С другой стороны, так даже честнее - никто, в случае чего, не сможет сказать, что не знал историю этого банка

Метки: 100-рублёвых 1961 1991 Горбачев Образцов СССР изъятия купюры михаил обмен обращение президенты указы января

Не забуду начальника, который сидел у себя в кабинете с несчастным видом и всё повторял: "тёща, ссука... вот говорил ей - не надо деньги хранить в крупных купюрах, а она... ссука". А перед ним лежала стопка 100 и 50 рублёвиков и все мы шли к буху через его кабинет - там он спрашивал сколько кто менять собирался и "недостающее" додавал. Я ему тады аккурат тысчонку и сменял.

1. Отметка в паспорте у меня была о том, что я снял такого то апреля 200 р. Мера эта ввелась для ОГРАНИЧЕНИЯ хождения нала и попытки решения проблемы нехватки наличности. Тогда чеками научились пользоваться.

2. В 91 году бюджетниками было 99,999% трудящихся. АО и ИП только только зарождались.

3. Мне и абсолютному большинству моих знакомых зарплату переводили на сберкнижки и снмали деньги от туда мелкими партиями, как раз рублей по 50. Проблем с обменом крупных купюр не было ни у кого.

4. Сберегательные кассы в СССР и ОАО Сбербанк РФ -две большие разницы. Функции, цели и методы работы, продукты - всё разное. За исключением созвучности названия и части объектов недвижимости.

Ну а о том, что "нужные"люди узнали заранее, попробуй сохрани такое в 280 000 000 стране с 11 часовыми поясами! Хотя, ещё раз повтоюсь-никого из моего окружения данный эпизод не ввёл в истерику. Доход, в среднем, в то время был в наших краях 500-1000 р.

Гад, тварь, жаба бородавчатая. Виселица - вот его где место!

Автор, походу, сегодняшний Сбербанк только у Вас ассоциируется с тем банком!

После реформы бодяга с ограничениями еще месяца три была.

Одно зло от него было.

*******************

Денежная реформа 1947 года

Финансовое положение Советского Союза к концу Второй мировой войны было сложным, и причины провести реформу были серьезными. Во-первых, за время войны печатный станок трудился усердно. В итоге если накануне войны в обращении находилось 18,4 миллиарда рублей, то к 1 января 1946 года денежная масса составила 73,9 миллиарда, то есть, в четыре раза больше. Денег выпустили больше, чем нужно было для товарооборота, так как цены были фиксированными, а большая часть продукции распределялась по карточкам.

Вместе с тем значительная часть денежных средств осела у спекулянтов. Их-то государство и решило избавить от нажитого отнюдь не непосильным трудом. Неслучайно впоследствии официальная советская пропаганда подаст денежную реформу 1947 года как удар по спекулянтам, которые нажились в трудные для страны военные и послевоенные годы. Во-вторых, наряду с рейхсмарками, рубль имел хождение на оккупированных территориях Советского Союза. Более того, власти Третьего Рейха печатали фальшивые советские рубли, которыми, в частности, платили зарплаты. После войны эти фальшивки требовалось срочно изъять из оборота. Поначалу денежную реформу планировали на 1946 год. Но из-за голода, вызванного неурожаем и засухой в целом ряде регионов СССР, с ней пришлось повременить. Завершающая стадия в подготовке реформы выпала на первую половину декабря. Наконец, 13 декабря 1947 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение провести денежную реформу и отменить карточную систему. Политбюро ЦК обязало «комиссию в составе Жданова, Вознесенского и Поскребышева разослать 14 декабря телеграфно клером постановление Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары» ЦК компартий, Совминам союзных республик, крайкомам и обкомам ВКП(б), крайисполкомам и облисполкомам и предложить им опубликовать вышеуказанное постановление в местной печати 15 декабря».

Госбанк СССР должен был в течение недели (в отдаленных районах страны – двух недель) произвести обмен денежной наличности на новые рубли. Наличные деньги менялись на вновь выпущенные из расчета 10 к 1. Вклады населения в сберкассы переоценивались в зависимости от размера: до 3000 рублей – один к одному; от 3000 до 10 000 – три старых рубля на два новых, а свыше 10 000 – два к одному. Денежная реформа сопровождалась конверсией всех прежних госзаймов в один 2-процентный заем 1948 г. Старые облигации обменивались на новые в пропорции 3 к 1. Трехпроцентные выигрышные облигации свободно реализуемого займа 1938 г. менялись на новый 3% внутренний выигрышный заем 1947 года по соотношению пять к одному.

Обмену подлежали и облигации государственных займов. В годы войны было проведено четыре займа. Причем последний – всего за несколько дней до ее окончания (небезынтересно, что последний предвоенный заём прошел за несколько дней до начала войны, в июне 1941 года). Слухи о грядущей реформе циркулировали давно. Особенно усилились они поздней осенью 1947 года, когда пошли утечки информации из окружения ответственных партийных и финансовых работников. А поскольку сохранить в тайне планы власти от населения не удалось, в сберкассах стали выстраиваться очереди желающих положить деньги на сберкнижку. Например, 2 декабря МВД констатировало «случаи, когда вкладчики изымают крупные вклады (30-50 тысяч рублей и выше), а затем эти же деньги вкладывают более мелкими вкладами в другие сберкассы на разных лиц».

Пытаясь спасти свою наличность, граждане Страны Советов бросились скупать мебель, музыкальные инструменты, охотничьи ружья, мотоциклы, велосипеды, золото, драгоценности, люстры, ковры, часы, другие промышленные товары. К примеру, если оборот столичного ЦУМа в обычные дни составлял около 4 млн рублей, то 28 ноября 1947 года он достиг 10,8 млн рублей. С прилавков смели и продовольственные товары длительного срока хранения (шоколад, конфеты, чай, сахар, консервы, зернистую и паюсную икру, балыки, копченые колбасы, сыры, масло и др.), а также водку и другие спиртные напитки. Заметно увеличились обороты в ресторанах крупных городов, где во всю гуляла наиболее состоятельная публика. Особую изворотливость и напористость в деле спасения своих накоплений проявили работники торговли и общественного питания.

Как и планировалось, одновременно с обменом денег отменили и карточную систему. Были установлены единые государственные розничные цены, а продовольственные и промышленные товары поступили в открытую продажу. Отмена карточек сопровождалась снижением цен на хлеб, муку, макароны, крупу и пиво. В конце декабря 1947 года при зарплатах большинства городского населения в 500 – 1000 рублей килограмм ржаного хлеба стоил 3 рубля, пшеничного – 4,4 рубля, килограмм гречки – 12 рублей, сахара – 15, сливочного масла – 64, подсолнечного масла – 30, мороженого судака – 12; кофе – 75; литр молока – 3-4 рубля; десяток яиц – 12-16 рублей (в зависимости от категории, которых было три); бутылка пива «Жигулевское» – 7 рублей; полулитровая бутылка «Московской» водки – 60 рублей.

В результате реформы финансовая ситуация в Советском Союзе значительно улучшилась, и материальное положение трудящихся стало заметно улучшаться. Сократился и внутренний долг государства. В 1950 году было отменено исчисление курса рубля на основе иностранных валют. Рубль был переведён на золотую основу с содержанием 0,222168 г чистого золота.