1136

6

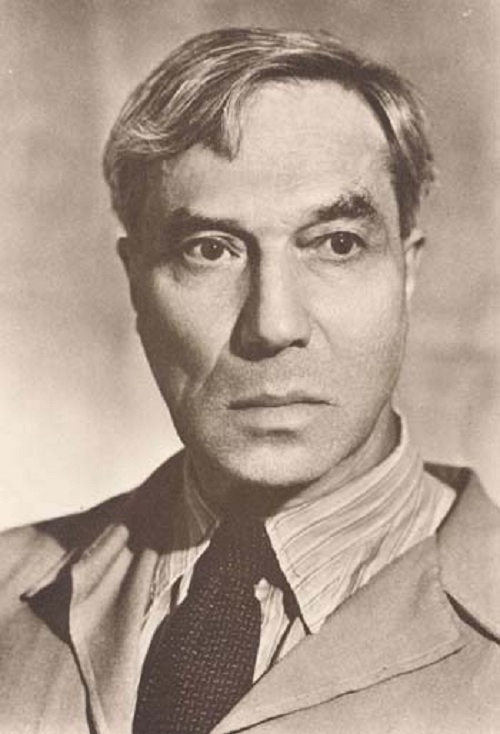

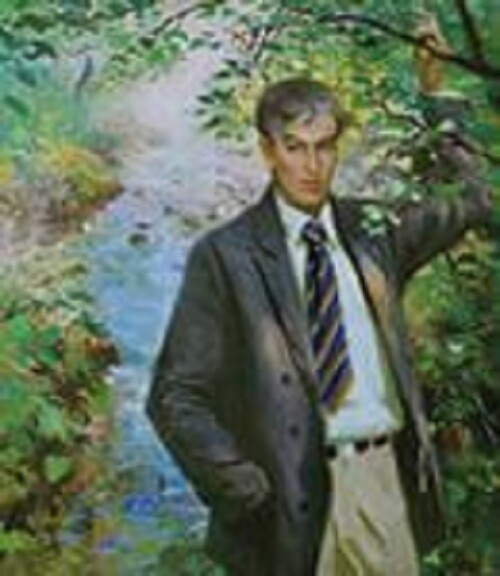

Бори́с Леони́дович Пастерна́к (29 января [10 февраля] 1890, Москва — 30 мая 1960, Переделкино, Московская область) — русский писатель, один из крупнейших поэтов XX века, лауреат Нобелевской премии по литературе (1958).

Первые стихи Пастернака были опубликованы в 1913 году (коллективный сборник группы «Лирика»), первая книга — «Близнец в тучах» — в конце того же года (на обложке — 1914), воспринималась самим Пастернаком как незрелая. В 1928 году половина стихотворений «Близнеца в тучах» и три стихотворения из сборника группы «Лирика» были объединены Пастернаком в цикл «Начальная пора» и сильно переработаны (некоторые фактически переписаны полностью); остальные ранние опыты при жизни Пастернака не переиздавались. Тем не менее, именно после «Близнеца в тучах» Пастернак стал осознавать себя профессиональным литератором.

На конец 1920-х — начало 1930-х годов приходится короткий период официального советского признания творчества Пастернака. Он принимает активное участие в деятельности Союза писателей СССР и в 1934 году выступает с речью на его первом съезде, на котором Н. И. Бухарин призывал официально назвать Пастернака лучшим поэтом Советского Союза. Его большой однотомник с 1933 по 1936 год ежегодно переиздаётся.

×

В январе 1936 года Пастернак публикует два стихотворения, обращенные со словами восхищения к И. В. Сталину. Однако уже к середине 1936 года отношение властей к нему меняется — его упрекают не только в «отрешённости от жизни», но и в «мировоззрении, не соответствующем эпохе», и безоговорочно требуют тематической и идейной перестройки. Это приводит к первой длительной полосе отчуждения Пастернака от официальной литературы. По мере ослабевающего интереса к советской власти, стихи Пастернака приобретают более личный и трагический оттенок.

Роман «Доктор Живаго» создавался в течение десяти лет, с 1945 по 1955 год. Являясь, по оценке самого писателя, вершиной его творчества как прозаика, роман являет собой широкое полотно жизни российской интеллигенции на фоне драматического периода от начала столетия до Великой Отечественной войны. Роман пронизан высокой поэтикой, сопровождён стихами главного героя — Юрия Андреевича Живаго. Во время написания романа Пастернак не раз менял его название. Роман мог называться «Мальчики и девочки», «Свеча горела», «Опыт русского Фауста», «Смерти нет».

Роман, затрагивающий сокровенные вопросы человеческого существования — тайны жизни и смерти, вопросы истории, христианства, был резко негативно встречен властями и официальной советской литературной средой, отвергнут к печати из-за неоднозначной позиции автора к Октябрьской революции и последующим изменениям в жизни страны. Так, например, Э. Г. Казакевич, прочитав роман, заявил: «Оказывается, судя по роману, Октябрьская революция — недоразумение и лучше было её не делать»; К. М. Симонов, главный редактор «Нового мира», отреагировал отказом: «Нельзя давать трибуну Пастернаку!».

Книга вышла в свет сначала в Италии в 1957 году в издательстве Фельтринелли, а потом в Голландии и Великобритании, при посредничестве философа и дипломата сэра Исайи Берлина.

Роман, затрагивающий сокровенные вопросы человеческого существования — тайны жизни и смерти, вопросы истории, христианства, был резко негативно встречен властями и официальной советской литературной средой, отвергнут к печати из-за неоднозначной позиции автора к Октябрьской революции и последующим изменениям в жизни страны. Так, например, Э. Г. Казакевич, прочитав роман, заявил: «Оказывается, судя по роману, Октябрьская революция — недоразумение и лучше было её не делать»; К. М. Симонов, главный редактор «Нового мира», отреагировал отказом: «Нельзя давать трибуну Пастернаку!».

Книга вышла в свет сначала в Италии в 1957 году в издательстве Фельтринелли, а потом в Голландии и Великобритании, при посредничестве философа и дипломата сэра Исайи Берлина.

Нобелевская премия. Травля

С 1946 по 1950 год Пастернак ежегодно выдвигался на соискание Нобелевской премии по литературе. В 1958 году его кандидатура была предложена прошлогодним лауреатом Альбером Камю, и 23 октября Пастернак стал вторым писателем из России (после И. A. Бунина), удостоенным этой награды.

Присуждение премии воспринималось советской пропагандой как повод усилить травлю. Так, «Литературная газета» 25 октября 1958 года писала: «Пастернак получил „тридцать серебреников“, для чего использована Нобелевская премия. Он награждён за то, что согласился исполнять роль наживки на ржавом крючке антисоветской пропаганды… Бесславный конец ждёт воскресшего Иуду, доктора Живаго, и его автора, уделом которого будет народное презрение».

Публицист Давид Заславский напечатал в «Правде» статью «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка».

Сергей Михалков откликнулся на присуждение Пастернаку премии эпиграммой под карикатурой М. Абрамова «Нобелевское блюдо»:

Антисоветскую заморскую отраву

Варил на кухне наш открытый враг.

По новому рецепту, как приправу,

Был поварам предложен пастернак.

Весь наш народ плюёт на это блюдо:

Уже по запаху мы знаем, что откуда!

В писательской среде Нобелевская премия Пастернаку была воспринята негативно. 27 октября 1958 года Пастернак был единогласно исключён из Союза писателей СССР, также писатели просили лишить его советского гражданства. Несколько писателей на заседание Союза писателей не явились по болезни, из-за отъезда или без указания причин (в том числе Твардовский, Шолохов, Лавренёв, Маршак, Эренбург, Леонов)[44]. Однако, например, Твардовский, Лавренёв и другие члены редколлегии журнала «Новый мир», отклонившего ранее рукопись романа «Доктор Живаго», в письме в «Литературную газету» 25 октября 1958 года резко критически отозвались о романе и его авторе.

С 1946 по 1950 год Пастернак ежегодно выдвигался на соискание Нобелевской премии по литературе. В 1958 году его кандидатура была предложена прошлогодним лауреатом Альбером Камю, и 23 октября Пастернак стал вторым писателем из России (после И. A. Бунина), удостоенным этой награды.

Присуждение премии воспринималось советской пропагандой как повод усилить травлю. Так, «Литературная газета» 25 октября 1958 года писала: «Пастернак получил „тридцать серебреников“, для чего использована Нобелевская премия. Он награждён за то, что согласился исполнять роль наживки на ржавом крючке антисоветской пропаганды… Бесславный конец ждёт воскресшего Иуду, доктора Живаго, и его автора, уделом которого будет народное презрение».

Публицист Давид Заславский напечатал в «Правде» статью «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка».

Сергей Михалков откликнулся на присуждение Пастернаку премии эпиграммой под карикатурой М. Абрамова «Нобелевское блюдо»:

Антисоветскую заморскую отраву

Варил на кухне наш открытый враг.

По новому рецепту, как приправу,

Был поварам предложен пастернак.

Весь наш народ плюёт на это блюдо:

Уже по запаху мы знаем, что откуда!

В писательской среде Нобелевская премия Пастернаку была воспринята негативно. 27 октября 1958 года Пастернак был единогласно исключён из Союза писателей СССР, также писатели просили лишить его советского гражданства. Несколько писателей на заседание Союза писателей не явились по болезни, из-за отъезда или без указания причин (в том числе Твардовский, Шолохов, Лавренёв, Маршак, Эренбург, Леонов)[44]. Однако, например, Твардовский, Лавренёв и другие члены редколлегии журнала «Новый мир», отклонившего ранее рукопись романа «Доктор Живаго», в письме в «Литературную газету» 25 октября 1958 года резко критически отозвались о романе и его авторе.

Негативное отношение советского официоза к Пастернаку постепенно менялось после его смерти. В статьях о Пастернаке в Краткой литературной энциклопедии (1968)[59] и в Большой советской энциклопедии (1975)[60] о его творческих трудностях в 1950-х годах уже рассказывается в нейтральном ключе (автор обеих статей З. С. Паперный). Но о публикации «Доктора Живаго» в СССР речи не шло.

В 1987 году решение об исключении Пастернака из Союза писателей было отменено. В 1988 году «Доктор Живаго» впервые был напечатан в СССР («Новый мир»). 9 декабря 1989 года диплом и медаль Нобелевского лауреата были вручены в Стокгольме сыну поэта — Евгению Пастернаку. Под его же редакцией вышло несколько собраний сочинений поэта. В конце XX — начале XXI века в России изданы многочисленные сборники, воспоминания и материалы к биографии писателя.

В 1987 году решение об исключении Пастернака из Союза писателей было отменено. В 1988 году «Доктор Живаго» впервые был напечатан в СССР («Новый мир»). 9 декабря 1989 года диплом и медаль Нобелевского лауреата были вручены в Стокгольме сыну поэта — Евгению Пастернаку. Под его же редакцией вышло несколько собраний сочинений поэта. В конце XX — начале XXI века в России изданы многочисленные сборники, воспоминания и материалы к биографии писателя.

Произведения и книги

Пастернак Б. Л. Близнец в тучах. — М.: «Лирика», 1914.

Пастернак Б.Л. Детство Люверс. — 1918. опубл. в 1922.

Пастернак Б. Л. Три главы из повести // «Московский понедельник» : газета. — 1922.

Пастернак Б. Л. «Охранная грамота», первые главы в журнале «Звезда» N 8 — 1929 год.

Пастернак Б. Л. Воздушные пути. — М., ГИХЛ, 1933. — 142 с.

Пастернак Б. Л. Второе рождение. — М.: «Советский писатель», 1934. — 95 с. — 10 200 экз.

Пастернак Б. Л. Грузинские лирики. — М.: «Советский писатель», 1935.

Пастернак Б. Л. На ранних поездах. — 1943.

Пастернак Б. Л. Когда разгуляется, цикл стихотворений, полностью издан посмертно в «Избранном» (М., 1961).

Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. — М.: «Советский писатель», 1989. — 736 с. — 200 000 экз.

Пастернак Б. Л. Стихотворения и поэмы: В 2-х т / Сост., подг. текста и примеч. В. С. Баевского и Е. Б. Пастернака. — 3-е изд. — Л.: «Советский писатель», 1990. — (Библиотека поэта. Большая серия). — 100 000 экз.

Пастернак Б. Л. Избранные сочинения / Сост. и комм. Е. В. Пастернак. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1998. — (Бессмертная библиотека). — 10 000 экз.

Пастернак Б.Л. Письма к родителям и сестрам. — М.: Новое литературное обозрение, 2004. — 896 с. — 3000 экз. — ISBN 5-86793-289-3.

Переписка Бориса Пастернака. — М., Художественая литература, 1990. — 576 с., 250 000 экз.

Пастернак Б. Л. Близнец в тучах. — М.: «Лирика», 1914.

Пастернак Б.Л. Детство Люверс. — 1918. опубл. в 1922.

Пастернак Б. Л. Три главы из повести // «Московский понедельник» : газета. — 1922.

Пастернак Б. Л. «Охранная грамота», первые главы в журнале «Звезда» N 8 — 1929 год.

Пастернак Б. Л. Воздушные пути. — М., ГИХЛ, 1933. — 142 с.

Пастернак Б. Л. Второе рождение. — М.: «Советский писатель», 1934. — 95 с. — 10 200 экз.

Пастернак Б. Л. Грузинские лирики. — М.: «Советский писатель», 1935.

Пастернак Б. Л. На ранних поездах. — 1943.

Пастернак Б. Л. Когда разгуляется, цикл стихотворений, полностью издан посмертно в «Избранном» (М., 1961).

Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. — М.: «Советский писатель», 1989. — 736 с. — 200 000 экз.

Пастернак Б. Л. Стихотворения и поэмы: В 2-х т / Сост., подг. текста и примеч. В. С. Баевского и Е. Б. Пастернака. — 3-е изд. — Л.: «Советский писатель», 1990. — (Библиотека поэта. Большая серия). — 100 000 экз.

Пастернак Б. Л. Избранные сочинения / Сост. и комм. Е. В. Пастернак. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1998. — (Бессмертная библиотека). — 10 000 экз.

Пастернак Б.Л. Письма к родителям и сестрам. — М.: Новое литературное обозрение, 2004. — 896 с. — 3000 экз. — ISBN 5-86793-289-3.

Переписка Бориса Пастернака. — М., Художественая литература, 1990. — 576 с., 250 000 экз.

Источник:

Ссылки по теме:

- Чарльз Диккенс

- 50 язвительных и мудрых высказываний Михаила Жванецкого

- Пришвин, Михаил Михайлович

- Лесков, Николай Семёнович

- "Живая шляпа" Николая Носова

реклама

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2280221http://www.vesti.ru/doc.html?id=2280221

А ну как выяснится что и Светоч наш, Александр Исаич - того, сотрудничал с кем.

Многих современников удивлял горячий русский патриотизм Пастернака и его нежелание вспоминать о своих корнях. Об этом пишет, в частности, известный английский мыслитель русско-еврейского происхождения Исайя Берлин, служивший в 1945 году в британском посольстве в Москве: «Пастернак считал себя истинным патриотом, для него, бесспорно, было важно ощущать связь со страной, свою историческую причастность. Он неоднократно повторял мне, как он рад, что может проводить летние месяцы в деревне писателей Переделкино, поскольку в прошлом она находилась во владении известного славянофила Юрия Самарина. Страстное, чуть ли не болезненное стремление Пастернака называться истинно русским писателем с русской душой явно проявлялось в негативном отношении к его собственным еврейским корням. Он избегал разговоров на эту тему, хоть и прямо от них не отказывался. Пастернак считал, что евреи должны ассимилироваться, исчезнуть как народ. Он говорил со мной с позиции убежденного верующего христианина.