33079

7

В научном сообществе споры на тему обретения «человеком разумным» интеллекта не утихают до сих пор. Казалось бы, теория эволюции Дарвина явственно говорит о том, что наш вид произошёл от обезьян. Но как же так случилось, что некоторые особи резко поумнели, а остальные так и остались обезьянами?

Действительно, так и не решённым остаётся вопрос, почему сейчас есть мы, люди, и есть обезьяны, из которых мы вроде как вышли, но сами они не очень-то спешат превращаться в людей. Давайте попробуем разобраться какие именно теории появления интеллекта у древнего человека сейчас выдвигают учёные.

1. Генетическая мутация.

Любые эволюционные изменения, известные современной науке могут происходить двумя способами:

Первый — микроэволюция, это небольшие, постепенные изменения, в течение длительного периода времени.

Второй — макроэволюция, резкий эволюционный скачок в развитии какого-либо организма.

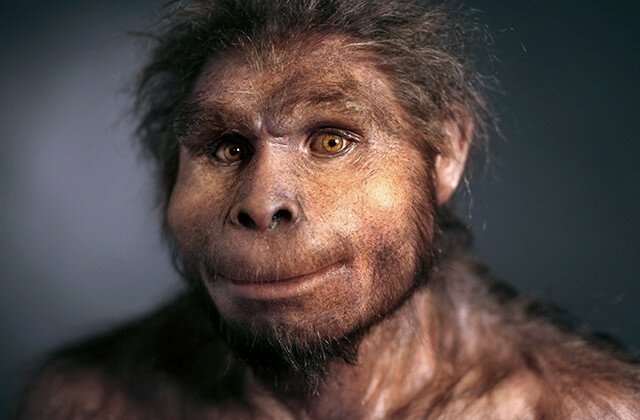

О том, как эти два способа взаимодействуют между собой, учёные так же спорят до сих пор. Одна из теорий носит название «макромутация», то есть спонтанное генетическое отклонение, в результате которого одна особь получается совершенно «особенной», не похожей на своих родственников. Настолько не похожей, что по сути, уже образует собой новый биологический вид.

Колин Блэкмор нейробиолог из Оксфордского университета полагает, что с человеком когда-то произошло то же самое. Один из наших далёких предков уродился с тяжелым генетическим дефектом, который сделал его или её чуть умнее остальных древних людей. Это была абсолютная случайность, которая оказалось довольно полезной с точки зрения выживания, и этот человек передал свой «дефект» по наследству.

Первый — микроэволюция, это небольшие, постепенные изменения, в течение длительного периода времени.

Второй — макроэволюция, резкий эволюционный скачок в развитии какого-либо организма.

О том, как эти два способа взаимодействуют между собой, учёные так же спорят до сих пор. Одна из теорий носит название «макромутация», то есть спонтанное генетическое отклонение, в результате которого одна особь получается совершенно «особенной», не похожей на своих родственников. Настолько не похожей, что по сути, уже образует собой новый биологический вид.

Колин Блэкмор нейробиолог из Оксфордского университета полагает, что с человеком когда-то произошло то же самое. Один из наших далёких предков уродился с тяжелым генетическим дефектом, который сделал его или её чуть умнее остальных древних людей. Это была абсолютная случайность, которая оказалось довольно полезной с точки зрения выживания, и этот человек передал свой «дефект» по наследству.

×

2. Особые гены в ДНК.

Исследователи, участвующие в работе по расшифровке генома человека обнаружили в нашей ДНК нечто совершенно уникальное: удвоенный ген SRGAP2, который, как известно, отвечает за развитие мозга.

Ни у одного другого примата, да и вообще ни у одного живого существа на планете ничего подобного не наблюдается. То есть, по всей видимости, в какой-то момент человеческой истории в генах наших предков произошёл некий сбой, в результате которого мы и обзавелись этим геном.

В действительности у нас есть несколько копий SRGAP2, которые, в основном, представляют собой «генетический мусор» и называются SRGAP2B и SRGAP2D.

А вот SRGAP2C — это полностью функциональная копия SRGAP2, которая в случае чего может замещать исходный ген. Когда мышам имплантировали SRGAP2C, то исходный ген выключался. Если представить эту систему в виде программного обеспечения, то SRGAP2C будет развитием мозга версии 2.0, который должен удалить версию 1.0, чтобы работать корректно.

Ни у одного другого примата, да и вообще ни у одного живого существа на планете ничего подобного не наблюдается. То есть, по всей видимости, в какой-то момент человеческой истории в генах наших предков произошёл некий сбой, в результате которого мы и обзавелись этим геном.

В действительности у нас есть несколько копий SRGAP2, которые, в основном, представляют собой «генетический мусор» и называются SRGAP2B и SRGAP2D.

А вот SRGAP2C — это полностью функциональная копия SRGAP2, которая в случае чего может замещать исходный ген. Когда мышам имплантировали SRGAP2C, то исходный ген выключался. Если представить эту систему в виде программного обеспечения, то SRGAP2C будет развитием мозга версии 2.0, который должен удалить версию 1.0, чтобы работать корректно.

3. Развитие мозга связаное с прямохождением.

Одна из уникальных особенностей человека — это мягкие роднички на черепах младенцев. Эти не защищённые костями зоны облегчают новорождённому прохождение родовых путей и затвердевают только к двум годам. Другим приматам такие особенности не нужны — просто потому, что они не двуногие, и родовые пути у них значительно шире.

Изучая хорошо сохранившийся череп ребенка австралопитека, учёные обнаружили, что у наших предков, которые только-только научились ходить на двух ногах, тоже был более крупный мозг, чем считалось ранее, и черепа у древних детей тоже были мягкими. Ранее учёные были уверены, что эта особенность развилась у нас значительно позже, и что наше прямохождение — только следствие развития мозга. А теперь, получается, всё было с точностью до наоборот — сначала мы научились ходить на двух ногах, вследствие чего появилась необходимость в изменении родовых путей. Это привело к возникновению мягкого черепа младенцев, за чем, в свою очередь, последовало усиленное развитие мозга, и теперь наш мозг может расти до двух лет.

Изучая хорошо сохранившийся череп ребенка австралопитека, учёные обнаружили, что у наших предков, которые только-только научились ходить на двух ногах, тоже был более крупный мозг, чем считалось ранее, и черепа у древних детей тоже были мягкими. Ранее учёные были уверены, что эта особенность развилась у нас значительно позже, и что наше прямохождение — только следствие развития мозга. А теперь, получается, всё было с точностью до наоборот — сначала мы научились ходить на двух ногах, вследствие чего появилась необходимость в изменении родовых путей. Это привело к возникновению мягкого черепа младенцев, за чем, в свою очередь, последовало усиленное развитие мозга, и теперь наш мозг может расти до двух лет.

4. Человека из обезьяны сделали галлюциногенные грибы.

Одну из наиболее спорных теорий о развитии человеческого мозга выдвинул в начале 1990-х американский философ, эколог и адвокат Теренс Маккена. Согласно этой теории, древний человек наткнулся где-то в Северной Африке на необычные грибы и решил их попробовать. Грибы оказались галлюциногенными. Они вызывали в центральной нервной системе древнего человека яркие, странные зрительные образы, требовавшие понимания и анализа. Это подтолкнуло примитивный мозг к интенсивному развитию, и постепенно в нём сформировались новые структуры. Выходит, что благодаря грибам человек превратился в мыслящее образами существо. Потом из образов возникли символы, а от символов — рукой подать до связной речи. То есть, по Маккене, галлюциногенный гриб и есть то самое «недостающее звено», которое позволило обезьяне стать человеком.

Справедливости ради, стоит отметить, что эту теорию в научном сообществе никто никогда всерьёз не принимал, её проверкой никто не занимался, так что реальных данных, которые могли бы её поддержать, на настоящий момент не существует.

Справедливости ради, стоит отметить, что эту теорию в научном сообществе никто никогда всерьёз не принимал, её проверкой никто не занимался, так что реальных данных, которые могли бы её поддержать, на настоящий момент не существует.

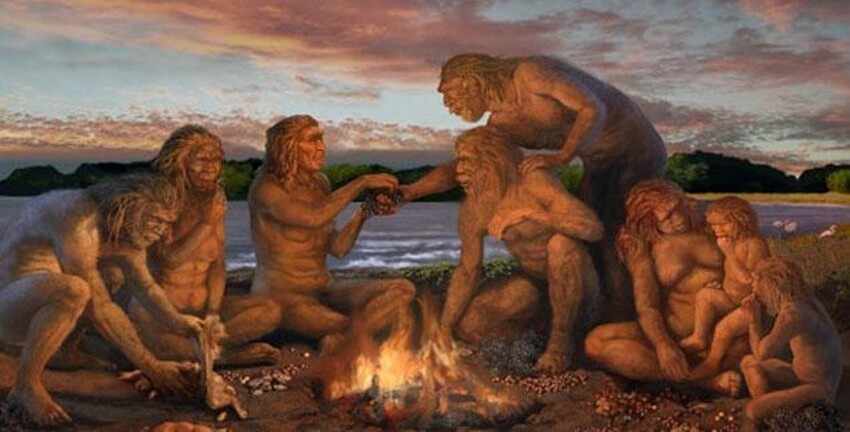

5. Человеческий мозг развивался благодаря мясу и костру.

Согласно теории антрополога Гарвардского университета Ричарда Рангхама огромную роль в развитии человеческого мозга сыграло приготовленное на огне мясо. По тем свидетельствам, которые у нас имеются, можно предположить, что человек начал разводить огонь и научился использовать его для приготовления пищи примерно в тот же период, когда у него увеличился размер мозга, уменьшились размеры кишечника, челюстей и зубов.

Готовка позволила затрачивать на еду меньше времени и сил, и получать из неё больше калорий. А человеческий мозг, как известно, потребляет примерно четверть всей энергии организма, именно ему и доставались лишние калории. Стало быть, обработка продуктов оказалась для развития мозга необычайно важным обстоятельством. Человеку больше не приходилось тратить полдня на пережёвывание жёсткого мяса. А образовавшееся свободное время можно было потратить с пользой — на создание орудий труда, к примеру, или обработку земли. Или на общение с себе подобными.

Готовка позволила затрачивать на еду меньше времени и сил, и получать из неё больше калорий. А человеческий мозг, как известно, потребляет примерно четверть всей энергии организма, именно ему и доставались лишние калории. Стало быть, обработка продуктов оказалась для развития мозга необычайно важным обстоятельством. Человеку больше не приходилось тратить полдня на пережёвывание жёсткого мяса. А образовавшееся свободное время можно было потратить с пользой — на создание орудий труда, к примеру, или обработку земли. Или на общение с себе подобными.

6. Наши предки были шизофрениками.

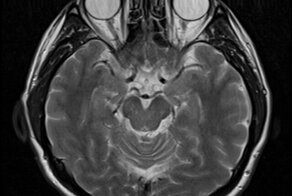

В 1970-х годах психолог Джулиан Джейнс выдвинул теорию так называемого «двухпалатного разума». Опираясь на античную литературу, Джейнс доказывал, что древние не обладали привычным нам сознанием — не планировали своих поступков, не принимали решений. Все их действия были подчинены указаниям «богов», или «голосов».

Джейнс пришёл к выводу, что разум наших предков был «двухпалатным», что было обусловлено двухполушарным устройством головного мозга. В привычных ситуациях человек руководствовался привычками и инстинктами, а когда возникала проблема, требующая нестандартного разрешения, то подключалась та самая «вторая палата», которая находится в правом полушарии. По представлениям Джейнса, полушария человеческого мозга — это вообще два отдельных органа. Левое полушарие отвечает за выполнение повседневных задач, правое — за память и решение «особых» проблем.

У древних, — полагает Джейнс, — в отличие от нас, полушария не были связаны напрямую. Следовательно, самосознание было им не доступно. Зато правое и левое полушарие были связаны с языковым центром в мозге, чем и объясняется возникновение галлюцинаций. То есть одна половина мозга «вещала», а вторая воспринимала эту информацию, как «голос свыше».

Джейнс считает, что своего рода пережитками такого сознания можно считать феномен «воображаемого друга» у детей и психические расстройства, связанные с «расщеплением личности». Кроме того, на теорию Джейнса работают и многочисленные истории о некоторых необъяснимых психических феноменах, которые возникают в стрессовых ситуациях.

Джейнс пришёл к выводу, что разум наших предков был «двухпалатным», что было обусловлено двухполушарным устройством головного мозга. В привычных ситуациях человек руководствовался привычками и инстинктами, а когда возникала проблема, требующая нестандартного разрешения, то подключалась та самая «вторая палата», которая находится в правом полушарии. По представлениям Джейнса, полушария человеческого мозга — это вообще два отдельных органа. Левое полушарие отвечает за выполнение повседневных задач, правое — за память и решение «особых» проблем.

У древних, — полагает Джейнс, — в отличие от нас, полушария не были связаны напрямую. Следовательно, самосознание было им не доступно. Зато правое и левое полушарие были связаны с языковым центром в мозге, чем и объясняется возникновение галлюцинаций. То есть одна половина мозга «вещала», а вторая воспринимала эту информацию, как «голос свыше».

Джейнс считает, что своего рода пережитками такого сознания можно считать феномен «воображаемого друга» у детей и психические расстройства, связанные с «расщеплением личности». Кроме того, на теорию Джейнса работают и многочисленные истории о некоторых необъяснимых психических феноменах, которые возникают в стрессовых ситуациях.

Еще крутые истории!

- Преданная собака целый месяц ждала хозяев, которые бросили её

- Женщину осудили за убийство мужа после того, как попугай повторил "последние слова" жертвы

Есть, граждане, понятие «картина мира». Это достаточно сложная категория, но мы не станем чересчур в неё погружаться. Отметим лишь такую, высшую, её разновидность как научная. Научная картина мира включает в себя Вселенную во всём её многообразии и развитии и основана на том объёме знания, которое накопило человечество – в нашем случае - на текущий момент. При этом под знанием понимается совокупность фактов, как лежащих на поверхности, так и полученных в результате специальных исследований, анализ этих фактов и синтезированные на основе этого анализа выводы. В арсенале и лексиконе науки есть понятия «вероятность», «доверие», но в них начисто отсутствует понятие «вера», как ни пытаются навязать её науке бесчинствующие мракобесы. Более того – там, где начинается вера, заканчивается наука.

Самое смешное здесь то, что мракобесы пользуются этой же картиной мира. Поскольку сами они создать ничего неспособны просто по своей сущности. Они паразитируют на том, что создано кропотливым многостолетним трудом мириадов исследователей и учёных. При этом черпают информацию из популярных, околонаучных и вовсе ненаучных публикаций. Неизбежно поверхностных. Действительно, зачем читать Дарвина. Тогда, чтобы опровергнуть его, придётся доказывать, что неверны приводимые им факты, которые он собирал по всему миру. Или, поскольку это невозможно, доказывать (именно опираясь на эти факты), что неверны его выводы – и предложить свои. Зачем? Достаточно просто объявить неугодную теорию бредом и сопроводить это множеством баек и сравнений, часто ник селу, ни к городу, а иногда просто безграмотных («Мутация – это разрушение»). Комбинаторику помянуть для солидности («есть такая наука»).

А в мировоззренческом масштабе эта нездоровая (или жуликоватая ) часть публики берёт существующую, созданную презираемыми ею учёными, картину мира и нахлобучивает на неё Великий Разум (Высшую Сущность, Верховное Существо, Демиурга, Творца, Бога).

Но видите ли, если принять этих господ всерьёз, заглохнет нива жизни. Потому что концепция бога раз и навсегда объясняет всё. И стопорит всякое движение. Потому что и движения никакого нет. Эволюции нет, развития нет. Есть божественная воля, вот и не рыпайтесь.

Те из них, что поумнее и, пожалуй, добросовестнее, эволюцию таки признают. Но – творимую Творцом и подконтрольную ему. Трудно вообразить, что Вселенная – от звёздных скоплений до последнего кварка есть нечто самодостаточное. Но для меня, к примеру, ещё труднее вообразить, что некто с гаечным ключом и отвёрткой (или магией?) ежесекундно творит её. Кому что нравится. Кстати, такого рода идеалистам ничто не мешает быть учёными, даже выдающимися. Есть учёные, верящие в бога, но поверьте, их бог – совсем не тот, что у проповедующего здесь гуся лапчатого.

Ладно, для умных, пожалуй, достаточно.

На самом деле всё несколько проще и сложнее, уж во всяком случае естественнее. И как раз вполне и совершенно - по Дарвину.

Любой, кто держит дома живность классом выше холоднокровных - скажет, что случаи, когда млекопитающее (хоть крыса) или динозавр (ибо птицы - и есть динозавры, прямые их потомки) ведут себя разумнее человека - бывают, и не так уж редко.

Но - это именно случаи, "разумные эпизоды".

Понятно, что поступать разумно - выгодно, больше шансов, что кто-нибудь через миллион лет назовёт тебя своим предком. По ходу эволюции у всех этих эпизодов становилось больше.

А дальше - классический переход количества в качество. Вот как воздушный шарик. Выпустите из него воздух, накачайте чуть гелия. Ну и что? Слегка надулся - но лежит. Ещё гелия, ещё. Вот уже шарик качается, но пока лежит на столе. Ещё, буквально грамульку гелия - и о чудо, шарик взлетел, поднимается - аж к потолку.

Ровно так же произошло и с накоплением разумных эпизодов. Что-то малое, трудноуловимое - но разумные эпизоды сливаются в разумную деятельность. Взлетели! Чем и можем гордиться.

Важно - что как для взлёта шарика, так и для появления разума как целого - суперская грандиозная мутация не нужна. И никаких грандиозных происшествий - тоже. Всё происходит от какой-то малости и совершенно незаметно, но вот он - разум. Именно в результате работы дарвиновских законов, как шарик взлетает от мизерной добавки гелия вследствие закона Авогадро.

А ещё есть такая игрушка: на экране монитора возникают на пару секунд (или меньше) цифры от 1 до 9 - в произвольных местах и произвольного цвета, чтобы было труднее. После этого надо тыкать пальцем в уже "слепой" экран в правильном порядке: 1, 2, 3... Так вот: в эту игру шимпанзе ОБЫГРЫВАЕТ человека! За банан, разумеется...

Тест Тьюринга в данном случае вообще ни при чём, так как все участники его уже прошли, речь у Энгельса именно о человеческой разумной деятельности.

Поскольку мы уже согласились вроде, что определение Энгельса рекурсивно, стоит обсудить условие выхода из рекурсии. У Энгельса это одна конкретная часть разумной деятельности, труд. Это с одной стороны, ошибка, так как уже ясно, что процесс был гладким настолько, что точку перелома определить уже невозможно по причине давности.

Но, с учётом времени и располагаемых данных, а также, главное, с учётом того, с какими иными точками зрения в то время конкурировало определение Энгельса - его можно признать очень даже научным и обоснованным.

Ведь из того, что мы сейчас знаем, что Ньютон был неправ со своей механикой - не следует, что мы должны порицать Ньютона? Наоборот, Ньютон - гений, и сейчас это даже больше понятно, чем тогда.

Энгельс, конечно, не Ньютон, но не вижу причин, почему должна применяться другая логика.

"с учётом того, с какими иными точками зрения в то время конкурировало определение Энгельса - его можно признать очень даже научным и обоснованным" - вот здесь я согласен.

"мы сейчас знаем, что Ньютон был неправ со своей механикой" - ничего похожего! Как был прав в своё время, так и до сих пор прав. Поэтому ньютоновскую механику и продолжают изучать. Просто теперь мы лучше знаем пределы её применимости (а какие опыты с околосветовыми скоростями мог бы поставить Ньютон?!)

Для сравнения: теплород, мировой эфир и самозарождение мышей в баках с грязным тряпьём действительно признаны ошибочными. Поэтому если их и проходят в школе, то только как примеры кривых тропок, ведущих к истине!

"правильное определение понятия "труд" не может и не должно быть рекурсивным" - нет проблем, давайте его. Обсудим.

"Как был прав в своё время, так и до сих пор прав" - нет, конечно. "обнаружены границы применимости" - эквивалентно "обнаружено несоответствие законам природы".

Теплород aka флогистон, кстати, аналогично - вполне применимая в соответствующих рамках теория. Только сейчас поменяли знак и называют это энтропией.

И даже эфир - тоже непустая и не исчезнувшая бесседно теория. Пренебрежительное отношение - зря. Во-первых, мы до сих пор используем некоторые формулы, выведенные из этих теорий, во-вторых, история мысли как бы не важнее истории королей.

Вот с мышами - да, это чистая ошибка.

Как предположение - может быть человек был животным водным ? В мелких озерах, болотистой местности пасся ? Вот шерсть на голове и осталась, а в воде шерсть без надобности. Хотя...у некоторых орлов до сих пор шесть сохранилась, хоть шубу шей

В лом было на пальму за бананом лезть, взял палку и сшиб банан. Так была изобретена палка-бананосбивалка.