19083

7

Одной из наиболее дискуссионных тем применительно к Великой Отечественной войне является вклад ленд-лиза в победу СССР над Германией. К сожалению, этот сугубо исторический вопрос стал предметом для спекуляций, а в ряде случаев – информационных атак, призванных принизить роль СССР в войне и фальсифицировать историю. Юбилей Победы не стал исключением: вокруг ленд-лиза опять ломают копья.

Ежегодная занимательная арифметика с подсчетом винтовок, танков, пушек, машин и паровозов, поставленных нам союзниками в годы Великой Отечественной войны, неизбежно заканчивается к 9 мая утверждением «Победил не Сталин, победил ленд-лиз!». На сегодня уже совершенно очевидно, что дело не в Сталине, и не в Жукове (который тоже «победил не...»), и не в Коневе, и не в Тимошенко. Просто нам с завидной регулярностью накануне праздника наравне с тезисами «трупами завалили» и «всех пленных репрессировали» навязчиво продвигают еще один, лишь слегка прикрытый «попыткой разобраться». «Вклад союзников в Победу был столь велик, что уместно ли вообще говорить о нашей Победе?» – так этот тезис звучит.

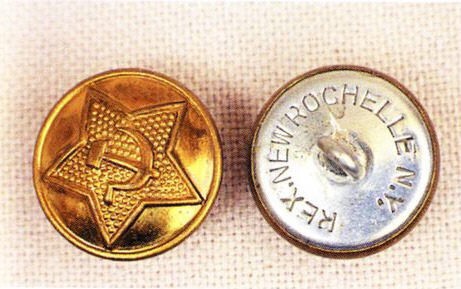

Вообще Россию вот уже пару-тройку десятков лет упорно пытаются «просветить» на данную тему. В этом году все началось нестандартно – с пуговицы. Обыкновенной погонной пуговицы образца 1943 года с серпом, молотом и клеймом производителя на тыльной стороне. А там отчетливо читается – Chicago. «Одна пуговица говорит о ленд-лизе больше, чем все советские учебники!» – возликовали «просветители» и радостно разнесли эту весть по всей блогосфере.

Вообще Россию вот уже пару-тройку десятков лет упорно пытаются «просветить» на данную тему. В этом году все началось нестандартно – с пуговицы. Обыкновенной погонной пуговицы образца 1943 года с серпом, молотом и клеймом производителя на тыльной стороне. А там отчетливо читается – Chicago. «Одна пуговица говорит о ленд-лизе больше, чем все советские учебники!» – возликовали «просветители» и радостно разнесли эту весть по всей блогосфере.

×

Лукавые цифры

Борьба с попытками фальсифицировать историю, и в первую очередь – историю Великой Отечественной войны, началась давно, это потом появилась президентская комиссия «По противодействию...» (чей след ограничивается документами о создании и упразднении), Российское военно-историческое общество и министр культуры Владимир Мединский. Движение шло «снизу», с форумов и из блогосферы, от фанатов боевой техники, военной истории, поисковиков, моделистов и реконструкторов. Многие из них сегодня стали признанными историками, писателями, публицистами. И как-то так сложилось, что именно они, глубоко и подчас болезненно погруженные в тему, еще 15 лет назад дали на этом поле первый бой.

Это они сперва на форумах, а потом и в книгах разобрали по косточкам «автострадные танки» с концепцией «Ледокола» Резуна-Суворова, ответили на обвинения «разведка докладывала о 22 июня» и всерьез рассмотрели масштабы снижения боеспособности РККА в результате сталинских предвоенных «чисток». А заодно – оценили масштабы и роль ленд-лиза. И если сегодня серьезный историк (вышедший из тех, из «форумных») пишет в рецензии на книгу другого историка «школьное задание по ленд-лизу и процентному соотношению выполнено хорошо», это означает, что задание действительно «школьное» и аргументы с контраргументами были озвучены уже не раз.

В том числе и поэтому незачем перегружать материал излишними цифрами и подсчетами, достаточно привести в качестве примеров лишь наиболее яркие и дискуссионные моменты. Так, союзники поставили СССР по ленд-лизу без малого две тысячи железнодорожных дизельных локомотивов и локомотивов-паровозов. Если сравнивать с собственным советским производством, ситуация выглядит просто шокирующей. За 1941–1945 годы Союз выпустил лишь 800 паровозов. Причем чуть более 700 из них в первый год войны.

Борьба с попытками фальсифицировать историю, и в первую очередь – историю Великой Отечественной войны, началась давно, это потом появилась президентская комиссия «По противодействию...» (чей след ограничивается документами о создании и упразднении), Российское военно-историческое общество и министр культуры Владимир Мединский. Движение шло «снизу», с форумов и из блогосферы, от фанатов боевой техники, военной истории, поисковиков, моделистов и реконструкторов. Многие из них сегодня стали признанными историками, писателями, публицистами. И как-то так сложилось, что именно они, глубоко и подчас болезненно погруженные в тему, еще 15 лет назад дали на этом поле первый бой.

Это они сперва на форумах, а потом и в книгах разобрали по косточкам «автострадные танки» с концепцией «Ледокола» Резуна-Суворова, ответили на обвинения «разведка докладывала о 22 июня» и всерьез рассмотрели масштабы снижения боеспособности РККА в результате сталинских предвоенных «чисток». А заодно – оценили масштабы и роль ленд-лиза. И если сегодня серьезный историк (вышедший из тех, из «форумных») пишет в рецензии на книгу другого историка «школьное задание по ленд-лизу и процентному соотношению выполнено хорошо», это означает, что задание действительно «школьное» и аргументы с контраргументами были озвучены уже не раз.

В том числе и поэтому незачем перегружать материал излишними цифрами и подсчетами, достаточно привести в качестве примеров лишь наиболее яркие и дискуссионные моменты. Так, союзники поставили СССР по ленд-лизу без малого две тысячи железнодорожных дизельных локомотивов и локомотивов-паровозов. Если сравнивать с собственным советским производством, ситуация выглядит просто шокирующей. За 1941–1945 годы Союз выпустил лишь 800 паровозов. Причем чуть более 700 из них в первый год войны.

Если подходить к вопросу некритично, можно заключить, что практически весь советский локомотивный парк военного времени был обеспечен союзными поставками. Но дьявол кроется в деталях, для реальной оценки масштабов помощи по ленд-лизу недостаточно американских и британских таблиц с номенклатурой грузов. И тот факт, что довоенный локомотивный парк страны Советов составлял 25 тысяч единиц против поставленных двух, уже говорит о многом.

Также Москва получила по ленд-лизу 11 тысяч железнодорожных вагонов при собственном производстве в годы ВОВ лишь в 1092 единицы. И снова соотношение, которое можно повернуть в любую сторону. Заметим, что довоенный вагонный парк составлял в СССР 600 тысяч единиц. Но разнообразия ради можно применить и другой критерий для сравнения: только в 1943–1944 годах Красной армией было взято более 26 тысяч трофейных вагонов.

Была ли помощь союзников в сфере железнодорожных перевозок существенной? Несомненно, и спасибо им за это огромное. Но была ли она определяющей, настолько масштабной, чтобы были основания заявить о «победе ленд-лиза»? Нет и еще раз нет.

Еще один вечный дискуссионный аспект – поставки автомобильного транспорта. По ленд-лизу мы получили почти 500 тысяч грузовиков и легковых внедорожников. А всего на фронт за годы войны было поставлено порядка 750 тысяч единиц нового автотранспорта. Итого: доля «импорта» 64 процента. Далее начинаются риторические вопросы – «Что было бы с мобильностью РККА?» и «На чем бы доехали бы до Берлина?».

Чистая правда: автомобильная промышленность в СССР значительно уступала западной и по качеству, и по номенклатуре изделий, и по количеству выпускаемого транспорта. Однако автопарк Красной армии к началу войны насчитывал почти 300 тысяч автомобилей и тягачей, после мобилизации – почти 500 тысяч. Даже огромные потери первого периода войны не могли выбить весь этот автотранспорт, к тому же производство не прекращалось и в годы ВОВ – заводы выпустили 265 тыс. машин. В итоге процентное соотношение «своего» и «импортного», по подсчетам современных историков, таково: в 1943 году иностранных машин в армии было 5,4%, в 1944-м – 19%, весной 1945 года – 32,8%. Так что – доехали бы. И не стоит забывать про трофейный автотранспорт: 232 573 – вот число трофеев на конец 1944 – начало 1945 годов. Тем не менее автомобильные поставки союзников были очень значительными. За что им в очередной раз огромное спасибо.

А вот факт, который «просветители» упоминать не очень любят: в рамках ленд-лиза США поставили в СССР 45 000 тонн, или 216 000 миль, или 347 544 000 метров колючей проволоки.

Также Москва получила по ленд-лизу 11 тысяч железнодорожных вагонов при собственном производстве в годы ВОВ лишь в 1092 единицы. И снова соотношение, которое можно повернуть в любую сторону. Заметим, что довоенный вагонный парк составлял в СССР 600 тысяч единиц. Но разнообразия ради можно применить и другой критерий для сравнения: только в 1943–1944 годах Красной армией было взято более 26 тысяч трофейных вагонов.

Была ли помощь союзников в сфере железнодорожных перевозок существенной? Несомненно, и спасибо им за это огромное. Но была ли она определяющей, настолько масштабной, чтобы были основания заявить о «победе ленд-лиза»? Нет и еще раз нет.

Еще один вечный дискуссионный аспект – поставки автомобильного транспорта. По ленд-лизу мы получили почти 500 тысяч грузовиков и легковых внедорожников. А всего на фронт за годы войны было поставлено порядка 750 тысяч единиц нового автотранспорта. Итого: доля «импорта» 64 процента. Далее начинаются риторические вопросы – «Что было бы с мобильностью РККА?» и «На чем бы доехали бы до Берлина?».

Чистая правда: автомобильная промышленность в СССР значительно уступала западной и по качеству, и по номенклатуре изделий, и по количеству выпускаемого транспорта. Однако автопарк Красной армии к началу войны насчитывал почти 300 тысяч автомобилей и тягачей, после мобилизации – почти 500 тысяч. Даже огромные потери первого периода войны не могли выбить весь этот автотранспорт, к тому же производство не прекращалось и в годы ВОВ – заводы выпустили 265 тыс. машин. В итоге процентное соотношение «своего» и «импортного», по подсчетам современных историков, таково: в 1943 году иностранных машин в армии было 5,4%, в 1944-м – 19%, весной 1945 года – 32,8%. Так что – доехали бы. И не стоит забывать про трофейный автотранспорт: 232 573 – вот число трофеев на конец 1944 – начало 1945 годов. Тем не менее автомобильные поставки союзников были очень значительными. За что им в очередной раз огромное спасибо.

А вот факт, который «просветители» упоминать не очень любят: в рамках ленд-лиза США поставили в СССР 45 000 тонн, или 216 000 миль, или 347 544 000 метров колючей проволоки.

«О решающей роли поставок говорить не приходится»

Основные поставки по ленд-лизу в адрес Советского Союза пришлись на вторую половину 1943 года и далее. Доля поставленной техники, оборудования, товаров, сырья и продовольствия по годам распределяется так: 1941 – менее 1% от общего объема поставок, 1942 – 28%, 1943–1945 – более 70%. Таким образом, львиная доля помощи пришлась на годы, когда перелом в Великой Отечественной войне был уже очевиден. В самые же трудные годы войны поставки были минимальны.

К тому же не стоит забывать, что вплоть до октября 1941-го помощь Советскому Союзу со стороны США осуществлялась на платной основе. И все равно поставки непрерывно срывались. Вот что пишет по этому поводу Эдвард Стеттиниус, госсекретарь США при президентах Рузвельте и Трумэне: «До конца октября русские продолжали платить наличными за все, что у нас приобретали... Всего же начиная с 23 июня Амторг (торговое агентство СССР) выплатил нам 92 миллиона долларов; однако в действительности в Россию было за тот же период поставлено товаров лишь на 41 миллион долларов».

Кстати, никакого злого умысла тут нет, чистая американская прагматика. Стеттиниус пишет об этом совершенно откровенно: «22 июня многие как в военных кругах, так и в обществе в целом заявляли, что не верят в продолжительность советского сопротивления. Немало среди участников дискуссий было и тех, кто даже говорил, что Россия сдастся к 1 августа, а раз так, то, скорее всего, все оружие, которое мы пошлем в Россию, попадет в руки Гитлера... По мере того как велось обсуждение вопроса в обществе и наше понимание положения в России становилось яснее, мы получали возможность приспосабливать нашу программу к меняющейся обстановке».

Основные поставки по ленд-лизу в адрес Советского Союза пришлись на вторую половину 1943 года и далее. Доля поставленной техники, оборудования, товаров, сырья и продовольствия по годам распределяется так: 1941 – менее 1% от общего объема поставок, 1942 – 28%, 1943–1945 – более 70%. Таким образом, львиная доля помощи пришлась на годы, когда перелом в Великой Отечественной войне был уже очевиден. В самые же трудные годы войны поставки были минимальны.

К тому же не стоит забывать, что вплоть до октября 1941-го помощь Советскому Союзу со стороны США осуществлялась на платной основе. И все равно поставки непрерывно срывались. Вот что пишет по этому поводу Эдвард Стеттиниус, госсекретарь США при президентах Рузвельте и Трумэне: «До конца октября русские продолжали платить наличными за все, что у нас приобретали... Всего же начиная с 23 июня Амторг (торговое агентство СССР) выплатил нам 92 миллиона долларов; однако в действительности в Россию было за тот же период поставлено товаров лишь на 41 миллион долларов».

Кстати, никакого злого умысла тут нет, чистая американская прагматика. Стеттиниус пишет об этом совершенно откровенно: «22 июня многие как в военных кругах, так и в обществе в целом заявляли, что не верят в продолжительность советского сопротивления. Немало среди участников дискуссий было и тех, кто даже говорил, что Россия сдастся к 1 августа, а раз так, то, скорее всего, все оружие, которое мы пошлем в Россию, попадет в руки Гитлера... По мере того как велось обсуждение вопроса в обществе и наше понимание положения в России становилось яснее, мы получали возможность приспосабливать нашу программу к меняющейся обстановке».

Георгий Жуков в «Воспоминаниях и размышлениях» дал такую оценку ленд-лизу: «К общему числу вооружения, которым советский народ оснастил свою армию за годы войны, поставки по ленд-лизу составили в среднем четыре процента. Следовательно, о решающей роли поставок говорить не приходится».

Но все это, повторимся, касается по большей части тезисов известных и не раз разжеванных. А вот пуговица, которая «одна говорит о ленд-лизе больше, чем все советские учебники», – это что-то новое. Кстати, почему одна? 257 миллионов 723 тысячи 498 штук – ровно столько пуговиц, согласно американским источникам, было поставлено в СССР в годы войны. Много это или мало? С чем соотнести? Не так-то просто сегодня выяснить нормативы производства пуговиц советскими предприятиями в годы ВОВ. Но способ есть.

Но все это, повторимся, касается по большей части тезисов известных и не раз разжеванных. А вот пуговица, которая «одна говорит о ленд-лизе больше, чем все советские учебники», – это что-то новое. Кстати, почему одна? 257 миллионов 723 тысячи 498 штук – ровно столько пуговиц, согласно американским источникам, было поставлено в СССР в годы войны. Много это или мало? С чем соотнести? Не так-то просто сегодня выяснить нормативы производства пуговиц советскими предприятиями в годы ВОВ. Но способ есть.

Не будем утруждать читателей детальным описанием военной формы РККА – гимнастерка, галифе, шинель, ватные шаровары, телогрейка... Поверьте на слово – на обмундирование каждого бойца требовалось более 30 пуговиц. За четыре года войны было мобилизовано 29 574 900 человек. А всего за этот период надевали форму (с учетом уже служивших к началу войны) 34 476 700 человек. Для того, чтобы обмундировать идущих на фронт людей, потребовалось 1 миллиард 34 миллиона 301 тысяча пуговиц. Только чтобы обмундировать. На самом деле, конечно, гораздо больше: пуговицы – материал расходный, они имеют свойство хотя бы просто отрываться. И это тоже – подвиг, хозяйственный подвиг. И эти цифры – они тоже показывают всю глобальность войны, в которой мы одержали Победу.

Остается сказать спасибо господам «просвещенцам». За то, что обратили на это внимание.

Остается сказать спасибо господам «просвещенцам». За то, что обратили на это внимание.

Источник:

Ссылки по теме:

реклама

Вод предствьте, что у вас горит дом и вы тушите его с помощью ведра черпая воду из лужи. Ваш сосед опасаясь что пожар перекинется на его дом говорит вам возьми у меня садовый шланг денег не надо но после того как потушишь пожар и шланг останется цел верни мне его(с). Также сосед дает вам насос и позволяет брать воду из его бассейна для тушения пожара.

Вы потушили пожар, в нем сгорели ваши дедушка и бабушка готовы вы начать разглагольствовать о незначительности помощи соседа с той позиции что могли потушить пожар и ведром, ну сгорела бы не треть, а половина дома, и погибли бы не только ваши дед и бабка но и жена и дети???

Приведите мою цитату, в которой я не согласен с тем что оккупация части Чехословакии Польшей была агрессией???

Мы говорим об оккупации части Польши СССР в результате агрессии.

То, что до этого делала Польша к факту агрессии не имеет отношение.

Так к примеру, тот факт, что ваш сосед «украл» часть земельного участка у своего соседа не дает вам право «красть» землю у соседа ВАМ с оправданием что тот сам вор.

Это если сосед ваш друг или хотя бы у вас хорошие отношения, но пару лет назад вы с главным злодеем действовали на одной стороне (захват Польши). Совсем не помогли лучшему другу соседа (Битва за Англию).

И самое главное ваш сосед в тот момент был так слаб что еле ходил, (17-я по численности армия в мире, и безумно плохо боеспособная (как пример сдача Сингапура Японцам)

Так что ничего личного,банально деньги.

Так что ничего личного,банально деньги.»

Специально для пейсателей не знающих истории.

Нам все давали на халяву!!!

Закон о ленд-лизе (англ. Lend Lease Act; полное название — «Закон по обеспечению защиты Соединенных Штатов», англ. An Act to Promote the Defense of the United States), принятый Конгрессом США 11 марта 1941 года, предусматривал следующее:

• поставленные материалы (машины, различная военная техника, оружие, сырьё, другие предметы), уничтоженные, утраченные и использованные во время войны, не подлежат оплате (статья 5);

• переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных Соединёнными Штатами долгосрочных кредитов (в основном беспроцентных займов);

• в случае заинтересованности американской стороны, неразрушенные и неутраченные техника и оборудование должны быть возвращены после войны в США.

И только то что СССР не потратил в войну и захотел оставить себе (многое вернули) нужно было оплатить!!! Могли вернуть все и не цента не платить.

Да и рассчитались за оставленное мы через очень много лет, когда бакс очень сильно потерял в цене.

---заводы форда произвели для вермахта 200 тыс грузовиков

Многи так усердно отделяют понятие Велико отечественной от второй мировой.

А ведь они не делимы!

И по вашему пока Германия нагибала Австрию, Венгрию и прочую Восточную Европу (начав именно Вторую мировую) СССР с Финляндией имели совершенно отдельный конфликт, не имеющий к Второй мировой никакого отношения???

И наверное Маленькая заварушка в Анлантике у США с Японией это просто отдельная песня???

Ключевое слово М И Р О В А Я!!!!!

А США поставляли товары всем, кто платил. И в войну на стороне коалиции они вступили после того, как японцы напали на Перл Харбор. Японцы союзники Германии. Вот они против Гитлера и выступили. И в 1942 совсем не очевиден был исход войны.

А Вот с последним тезисом я согласен!

Именно так отдельный конфликт к второй мировой войне не относится.

А то мы и Ханхингол и Хасан к Второй мировой можем приписать.

Когда в глубокой молодости увидел эту форму на Штирлице - моментально захотел стать таким же, как он.

Или как Мюллер...

Вот зашибись. Очередной пейсатель, новость вроде 2012года за прошедшие 3 года сколько тон платины подняли на борт??? А то бумага все стерпит, а слиток платины в руках это СЛИТОК!

«а еще и металл вывозили им, нефть, золото и т.д и т.п.»

Так я и спрашиваю вас в каких объемах сколько тысяч тон?

И главное если заплатили на 3 миллиарда платиной (по цене 1942г?), то по какому пункту какого договора?

2. Основной поток пошел с 1943 г., когда руководство союзников перестало сомневаться в способности СССР к долговременной войне.

3. В Великобританию ленд-лиза было поставлено в 3 раза больше (31,4 млрд. против 11,3). Что же британцы никак победить не могли и активно вступили в войну лишь в сентябре 43-го после победы красной армии на Курской Дуге?

Напоследок хочется сказать одно - войну выигрывают не пуговицы, а солдаты

- Начальное военной образование мы получили у озера Хасан. Среднее военное образование мы получили на Халхин-Голе. Высшее военное образование мы получать не спешим.

Хотя за статью плюс ставлю в целом правильные факты!

А если историю начинаешь читать тут многА сложнее всё.

Те же американцы и англичане строили Гитлеру все его военные заводы

А зерно... По сравнению с США, Мелкобританией и Францией, СССР подторговывал, а не торговал.

Да само сотрудничество было организованно в обход Версальского договора.

По второму пункту Вы без сомнения правы, но суммы исчислялись сотнями миллионов рейхсмарок, а оборудование поставленное немцами я лично видел в действии еще в конце 90-х. Что уж говорить о 1941-45-х годах и послевоенном времени.

А выпускников было мало,объектом "Кама" было подготовлено 30 или 40 офицеров рейхсвера и 250 советских танкистов. Тут ещё кто кого обучал))).

Недаром есть мнение что 8-м чудом света был немецкий генеральный штаб, вобравший в себя опыт планирования военных операций нескольких поколений.

Офицеры РККА смогли вплотную поработать с представителями генштаба, окунуться так сказать в штабную культуру.

И к 1942-му выйти на их уровень, а к 1944-му превзойти.

"Результаты соглашения для Германии

С декабря 1939 г. по конец мая 1941 г. Германия импортировала из СССР нефтепродуктов 1 млн. т на 95 млн. германских марок, зерна (в основном кормовое) -1,6 млн. т на 250 млн. марок, хлопка - 111 тыс. т на 100 млн. марок, жмыха -36 тыс. т на 6,4 млн. марок, льна - 10 тыс. т на 14,7 млн. марок, лесоматериалов - на 41,3 млн. марок, никеля - 1,8 тыс. т на 8,1 млн. марок, марганцевой руды - 185 тыс. т на 7,6 млн. марок, хромовой руды - 23 тыс. т на 2 млн. марок, фосфатов - 214 тыс. т на 6 млн. марок, а также другие товары . По хозяйственному соглашению от 11 февраля 1940 г. СССР поставил Германии товаров на 310 млн. германских марок , т.е. его поставки не достигли уровня, зафиксированного в этом соглашении. Планы Германии относительно того, что СССР не сможет воспользоваться полученным оборудованием не оправдались. В ходе "блицкрига" Германия быстро израсходовала все нефтепродукты, полученные из СССР, съела поступившее продовольствие, а победы добиться не смогла.

Напротив, СССР пользовался германским заводским оборудованием, станками в течение всех четырёх лет войны.

Результаты соглашения для СССР

СССР получил из Германии сотни видов новейших образцов военной техники и промышленных изделий. Были получены , приборы для самолетов, стенды для испытания моторов, винты для самолетов, поршневые кольца, таксометры, высотомеры, самописцы скорости, система кислородного обеспечения на больших высотах, сдвоенные аэрофотокамеры, приборы для определения нагрузок на управление самолетом, радиопеленгаторы, самолетные радиостанции с переговорным устройством, приборы для слепой посадки, самолетные аккумуляторы, клепальные станки-автоматы, бомбардировочные прицепы, комплекты фугасных, осколочно-фугасных и осколочных бомб, 50 видов испытательного оборудования и многие другие изделия для авиационной промышленности.

Для военно-морского флота были получены, кроме недостроенного крейсера "Лютцов" (в советском ВМФ - "Петропавловск", затем "Таллин"), гребные валы, компрессоры высокого давления, рулевые машины, моторы для катеров, судовая электроаппаратура, освинцованный кабель, вентиляторы, судовое медицинское оборудование, насосы, системы для уменьшения воздействия качки на морские приборы, оборудование для камбузов, хлебопекарен, корабельной прачечной, аккумуляторные батареи для подводных лодок, орудийные корабельные башни, 88 мм пушка для подводных лодок, чертежи 406 мм и 280 мм трех-орудийных корабельных башен, стереодальномеры, оптические квадранты, фотокино-теодолитная станция, перископы, пять образцов мин, бомбометы для противолодочных бомб с боекомплектом, параван-тралы, противотральные ножи для мин, гидроакустическая аппаратура, магнитные компасы, теодолиты и многое другое.

Были получены два комплекта тяжелых полевых гаубиц калибра 211 мм, батарея 105 мм зенитных пушек с боекомплектом, новейшие противотанковые орудия, приборы для управления огнем, дальномеры, прожекторы, 20 прессов для отжима гильз. Были поставлены образец среднего танка PzKpfw III (Т-III), полугусеничные тягачи, дизель-моторы и прочее.

Германские фирмы изготовили также оборудование для лабораторий, образцы радиосвязи для сухопутных войск, костюмы химической защиты, в том числе огнестойкие, противогазы, фильтропоглотительные установки, дегазирующее вещество, автомашину для дегазации, кислородно-регенеративную установку для газоубежища, портативные приборы для определения отравляющих веществ, огнеупорные, антикоррозийные и специальные корабельные краски, образцы синтетического каучука и др. Всего военной техники по хозяйственному соглашению было получено на 81,57 млн. германских марок, в том числе 57,5 млн. по морскому ведомству - боевые корабли и их вооружение и оборудование. Значительная доля этих денег приходилась на недостроенный тяжёлый крейсер "Лютцов".

Основную часть германских невоенных поставок составляло оборудование для заводов и добывающей промышленности. Было закуплено значительное количество оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности, никелевых, свинцовых, медеплавильных, химических, цементных, сталепроволочных заводов. Было получено оборудование для рудников, в том числе буровые станки и 87 экскаваторов. Германия поставила также три грузопассажирских судна ("Мемель", "Палация", "Пери"), танкер, железо, сталь, стальные трубы, инструментальную сталь, судостроительный лист, стальную ленту, канатную проволоку, стальной трос, дюралюминий, значительное количество каменного угля (на 52 млн. германских марок) и другие товары .

Германские поставки по хозяйственному соглашению были получены на общую сумму 287 млн. германских марок . Внушительно число поступивших из Германии в 1940-1941 гг. металлорежущих станков - 6430 (т.е. примерно 4300 в расчёте на год) на 85,4 млн. германских марок . Для сравнения, а тем самым и оценки значения этих поставок можно отметить, что в 1939 г. общее число импортированных Советским Союзом из всех стран станков составило 3458, при собственном производстве 58 тыс.шт.

Образцы новейшего немецкого вооружения, закупленные в 1940-1941 гг., позволили оценить их возможности и ряд технических решений примененных в них были использованы советскими инженерами в отечественной военной технике. Немалую роль в развитии советской промышленности, включая оборонную, сыграли закупки в Германии станков и другого заводского оборудования. Все это в значительной степени способствовало укреплению оборонной мощи СССР, а тем самым содействовало тому, что Советский Союз одержал победу в Великой Отечественной войне над фашистским рейхом. Крейсер «Лютцов» получивший в СССР имя «Петропавловск» участвовал в обороне Ленинграда - обстреливая немецкими снарядами из немецких орудий немецкие же войска"

http://bolshoyforum.com/wiki/Германо-советское_торговое_соглашениеhttp://bolshoyforum.com/wiki/Германо-советское_торговое_соглашение