938

4

Одной из интересных, но малоизученных страниц Гражданской войны в России является война на Крымском фронте. И оборона Аджимушкайских каменоломен в 1919 году.

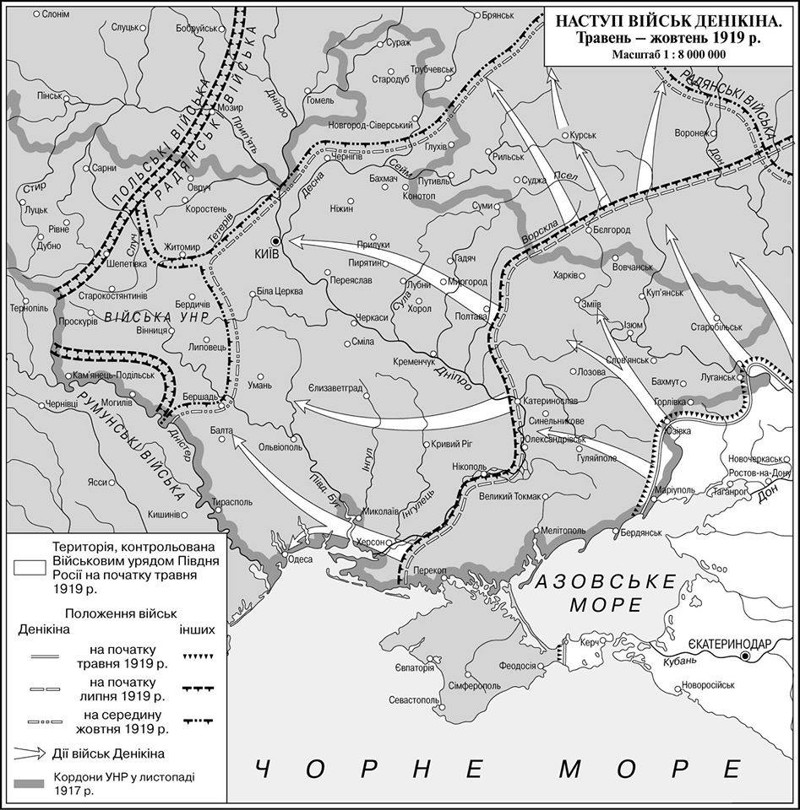

Крым был захвачен Германией в начале 1918 г. и пребывал под немецкой оккупацией до ноября 1918 г. При капитуляции Германии было заключено соглашение, согласно которому все территории, оккупированные Германией, занимаются войсками Антанты. В результате в ноябре-декабре 1918 г. немецкие войска эвакуировались из Крыма, а их место заняли войска союзников и части армии генерала Деникина. Всего в Крым из войск Антанты вошли несколько французских полков, английская бригада, две греческие дивизии, а также военные корабли: французские, английские, американские, итальянские и греческие.

Но объединенные силы белогвардейцев и интервентов не могли сдержать масштабного наступления Красной Армии на Украинском фронте. В середине марта — начале апреля красные освободили Одессу, Перекоп и вступили в Крым. При вступлении в Крым войска красных двигались в двух направлениях: на юг к Севастополю и на восток по направлению к Керченскому полуострову. Севастопольское направление оборонялось войсками интервентов под общим командованием французского полковника Тюссона, в то время как к Керчи отступили белогвардейские части. 13 апреля большевики освободили Бахчисарай, 17 апреля — Малаховский курган и впрямую подошли к Севастополю. И полковник Тюссон возобновил переговоры с красными и 21 апреля объявил об эвакуации армии из Крыма.

Если интервенты были изгнаны из Севастополя, то на восточном направлении все было куда хуже. Первоначально наступление красных было здесь таким же стремительным, белые части просто не успевали закрепиться: 17 апреля освобождён Белогорск, 23 — Феодосия.

Однако в распоряжении белых оставался стратегически важный Ак-Монайский перешеек, соединявший Керченский полуостров со всем Крымом. Перешеек этот был крайне узким — всего 20 км — с помощью укреплений здесь можно было задержаться надолго. Вместе с тем можно с уверенностью сказать, что и это бы не помогло белогвардейцам, если бы не помощь союзников, которые огнем судовой артиллерии и действиями гидропланов практически сдерживали весь натиск красных. В результате белым удалось продержаться на Керченском полуострове до июня, когда боявшаяся попасть в окружение Крымская Красная армия под командованием Дыбенко была вынуждена отойти.

Однако именно в это время в тылу белых войск разгорелось партизанское движение, которое поставило под угрозу все существование фронта.

Но объединенные силы белогвардейцев и интервентов не могли сдержать масштабного наступления Красной Армии на Украинском фронте. В середине марта — начале апреля красные освободили Одессу, Перекоп и вступили в Крым. При вступлении в Крым войска красных двигались в двух направлениях: на юг к Севастополю и на восток по направлению к Керченскому полуострову. Севастопольское направление оборонялось войсками интервентов под общим командованием французского полковника Тюссона, в то время как к Керчи отступили белогвардейские части. 13 апреля большевики освободили Бахчисарай, 17 апреля — Малаховский курган и впрямую подошли к Севастополю. И полковник Тюссон возобновил переговоры с красными и 21 апреля объявил об эвакуации армии из Крыма.

Если интервенты были изгнаны из Севастополя, то на восточном направлении все было куда хуже. Первоначально наступление красных было здесь таким же стремительным, белые части просто не успевали закрепиться: 17 апреля освобождён Белогорск, 23 — Феодосия.

Однако в распоряжении белых оставался стратегически важный Ак-Монайский перешеек, соединявший Керченский полуостров со всем Крымом. Перешеек этот был крайне узким — всего 20 км — с помощью укреплений здесь можно было задержаться надолго. Вместе с тем можно с уверенностью сказать, что и это бы не помогло белогвардейцам, если бы не помощь союзников, которые огнем судовой артиллерии и действиями гидропланов практически сдерживали весь натиск красных. В результате белым удалось продержаться на Керченском полуострове до июня, когда боявшаяся попасть в окружение Крымская Красная армия под командованием Дыбенко была вынуждена отойти.

Однако именно в это время в тылу белых войск разгорелось партизанское движение, которое поставило под угрозу все существование фронта.

В 1918-1919 гг. партизанское движение в Крыму еще не имело того размаха, который оно приобрело при Врангеле: отряды партизан были весьма малочисленны и располагались в лесостепной местности. Однако для белогвардейцев наиболее опасными были отряды, действующие в каменоломнях города Керчи, и руководимые в основном большевистским подпольем. Исключением являлся сформированный в конце 1918 г. в Старокарантинских каменоломнях отряд сапожника В. Денисова (Денисенко), который к марту насчитывал 180 человек. Который сразу причислил себя к "зелёным". Прячась под землей, партизаны совершали вылазки и нападения на вражеские части, захватывали цейхгаузы и склады. Деятельность отрядов была достаточно успешна — на прошедшем в марте 1919 г. съезде представителей мятежных деревень подпольным комитетом было решено организовать крупный отряд в каменоломнях Аджимушкая. Для руководства последним был избран Военно-революционный штаб под председательством большевика Самойленко. Всего в Аджимушкайских каменоломнях разместилось 700 партизан, до 100 нестроевых и около 500 мирных жителей. Отряд имел достаточно стройную организацию: были образованы оружейная мастерская, техническая часть для обороны, госпиталь, вырыты колодцы для воды, в галереях проведена телефонная связь. Отряд начал совершать нападения на гарнизоны, дороги, цейхгаузы. Одной из самых крупных удач был захват автомобиля с полковником генерального штаба Коняевым, который получил приказ от коменданта крепости произвести разведку подступов к каменоломням — и осмелился совершить разведку на автомобиле без охраны. Полковника вскоре отпустили после взятия белыми заложников, но автомобиль оставили. Также партизанам удалось захватить Брянский металлургический завод в Керчи и взять много пленных.

Полноценная история партизанского крымского движения и его подавления в 1919 г. пока не написана. Однако имеющиеся данные позволяют судить, что эта борьба была весьма нелегкой для обеих сторон. Первоначально белые пытались добиться перелома в боевых действия путем давления превосходящих войск и блокадой каменоломен. Вскоре стало понятно, что этот способ не подходит — каменоломни оказались крайне специфической средой для борьбы с партизанами. Это вызвало целый ряд проектов по предложению борьбы с засевшими в подземельях повстанцами: обсуждались планы по затоплению каменоломен, бомбежке их с судов союзников. Не были забыты и химические средства войны — так, предлагалось, в частности, «оборудовать и установить своими людьми мотор с пропеллером для организации сильной воздушной тяги внутрь каменоломен для применения газов». Довольно оригинальный план предложил инженер Лебеденко (Лебединский). Он предлагал запустить в каменоломни разбавленную кислоту, чтобы выкуривать партизан выделившимся при этом из известковых пород углекислым газом. План этот был рассмотрен командованием, но оставлен из-за трудности.

И в конце-концов была сделана ставка на осаду повстанцев и их уничтожение. Войска начали планомерное окружение каменоломен и полную блокаду. Это осуществлялось с помощью команд подрывников, которые уничтожали все выходы, одновременно заваливая подземные галереи. Заваленные выходы тут же загораживались рогатками и окружались солдатскими пикетами с пулеметами. Так были уничтожены Старокарантинские каменоломни, из которых отряд партизан был вынужден 29 мая вернуться в Аджимушкайские галереи. Однако вскоре белогвардейцы взялись и за последние. Для этого в Аджимушкай были направлены пополнения: сводный гвардейский батальон, 4 эскадрона сводного казачьего полка, керченская рота, Крымский конный полк, 2-й офицерский Дроздовский конный полк, 2 конно-горных орудия и даже конвой командарма Слащева. Объединенными усилиями части белых начали наступление на Аджимушкай, параллельно совершая взрывы галерей. Их поддерживала судовая артиллерия интервентов, регулярно обстреливая цели снарядами, в том числе и химическими.

Аджимушкайские партизаны долго и упорно оборонялись, но им было нечего противопоставить врагу. Наконец в ночь с 4 на 5 июня было решено провести налет на город Керчь. Для этого ночью на поверхность выбралось три отряда партизан численностью примерно в 250 человек. Внезапно пробравшись в город, они сделали попытку захватить все важнейшие учреждения. Однако, несмотря на начавшуюся в стане противника панику и неразбериху, это не удалось. Утром следующего дня корабельная артиллерия союзников открыла огонь по городу, а вскоре прибыли пополнения. После уличных боев 6 июня партизаны были разбиты, их остатки вернулись в Аджимушкайские каменоломни. Вскоре, совершенно деморализованные, лишенные боеприпасов и воды, блокированные противником, они с трудом прорыли через породы выход на поверхность и ушли из района боевых действий. А вскоре в районе Двуякорная — Планерское (Коктебель) в тылу советских войск высадился десант Слащева, что послужило началом отхода Крымской Красной армии и эвакуации Крымской советской республики.

Полноценная история партизанского крымского движения и его подавления в 1919 г. пока не написана. Однако имеющиеся данные позволяют судить, что эта борьба была весьма нелегкой для обеих сторон. Первоначально белые пытались добиться перелома в боевых действия путем давления превосходящих войск и блокадой каменоломен. Вскоре стало понятно, что этот способ не подходит — каменоломни оказались крайне специфической средой для борьбы с партизанами. Это вызвало целый ряд проектов по предложению борьбы с засевшими в подземельях повстанцами: обсуждались планы по затоплению каменоломен, бомбежке их с судов союзников. Не были забыты и химические средства войны — так, предлагалось, в частности, «оборудовать и установить своими людьми мотор с пропеллером для организации сильной воздушной тяги внутрь каменоломен для применения газов». Довольно оригинальный план предложил инженер Лебеденко (Лебединский). Он предлагал запустить в каменоломни разбавленную кислоту, чтобы выкуривать партизан выделившимся при этом из известковых пород углекислым газом. План этот был рассмотрен командованием, но оставлен из-за трудности.

И в конце-концов была сделана ставка на осаду повстанцев и их уничтожение. Войска начали планомерное окружение каменоломен и полную блокаду. Это осуществлялось с помощью команд подрывников, которые уничтожали все выходы, одновременно заваливая подземные галереи. Заваленные выходы тут же загораживались рогатками и окружались солдатскими пикетами с пулеметами. Так были уничтожены Старокарантинские каменоломни, из которых отряд партизан был вынужден 29 мая вернуться в Аджимушкайские галереи. Однако вскоре белогвардейцы взялись и за последние. Для этого в Аджимушкай были направлены пополнения: сводный гвардейский батальон, 4 эскадрона сводного казачьего полка, керченская рота, Крымский конный полк, 2-й офицерский Дроздовский конный полк, 2 конно-горных орудия и даже конвой командарма Слащева. Объединенными усилиями части белых начали наступление на Аджимушкай, параллельно совершая взрывы галерей. Их поддерживала судовая артиллерия интервентов, регулярно обстреливая цели снарядами, в том числе и химическими.

Аджимушкайские партизаны долго и упорно оборонялись, но им было нечего противопоставить врагу. Наконец в ночь с 4 на 5 июня было решено провести налет на город Керчь. Для этого ночью на поверхность выбралось три отряда партизан численностью примерно в 250 человек. Внезапно пробравшись в город, они сделали попытку захватить все важнейшие учреждения. Однако, несмотря на начавшуюся в стане противника панику и неразбериху, это не удалось. Утром следующего дня корабельная артиллерия союзников открыла огонь по городу, а вскоре прибыли пополнения. После уличных боев 6 июня партизаны были разбиты, их остатки вернулись в Аджимушкайские каменоломни. Вскоре, совершенно деморализованные, лишенные боеприпасов и воды, блокированные противником, они с трудом прорыли через породы выход на поверхность и ушли из района боевых действий. А вскоре в районе Двуякорная — Планерское (Коктебель) в тылу советских войск высадился десант Слащева, что послужило началом отхода Крымской Красной армии и эвакуации Крымской советской республики.

Уцелело не так уж много документальных свидетельств об этой жестокой борьбе. Одним из них является дневник драгунского ротмистра Аркадия Александровича Столыпина (1894-1990), племянник премьер-министра. В котором рассказывается об участии А.А. Столыпина в боях против партизан Керчи. Ценность дневников в том, что автор детально и скрупулезно зафиксировал происходящие в этот период события. Его свидетельства отличаются высокой степенью подробности и достоверности, что видно при сопоставлении их с документами. В то же время из дневников, как наиболее приближенного к бытовой стороне дела источника, можно узнать массу подробностей, обычно не попадающих в официальные сводки командования.

Так, мы узнаем, что взрывы выходов каменоломен осуществлялись с помощью мелинита — мелкозернистого взрывчатого вещества, более известного под своим японским названием — шимоза. Мелинит обладает большой взрывной силой — намного больше динамита, однако у него есть еще одна особенность. При его взрыве образуются удушливые газы, которые по своей ядовитости ничем не уступают непосредственно «боевым» отравляющим соединениям — фосгену и дифосгену. Можно сказать, что против партизан использовалось «химическое оружие». И стоит отметить, сами чины белой армии это отлично осознавали. Более того, из того же дневника мы узнаем о применении ими химических снарядов, которые были использованы также при подрыве каменоломен — с самой недвусмысленной целью.

«Вдали показалась кучка людей, идущих от станции. С ними повозка, на которой стоит неуклюжая бочка. Это рабочие и драгуны везут “гостинец” большевикам. Наконец они близко; бочка скатывается на землю. Её осторожно подкатывают к заранее вырытой яме, опускают в неё и сбоку обкладывают большими камнями. Солдаты подрывной команды сбивают топорами обручи, выбивают сверху одну доску, и из сделанного отверстия высыпается мелкозернистый жёлтый порошок. Это мелинит — одно из самых взрывчатых веществ...

Сразу входить нельзя, потому что кроме бочек мелинита мы установили ещё одиннадцать снарядов с удушливым газом. Снаряды эти довольно крупного калибра и выкрашены, в отличие от простых, в голубой цвет.

Надо проверить результаты подземного взрыва; на всякий случай берём с собой намоченные водой носовые платки как некоторую защиту от газов: на случай, если они ещё не испарились. Уже недалеко от входа мы замечаем, что пол, стены и потолок покрыты густым слоем копоти и сажи. Плохо, должно быть, пришлось гг. большевикам!».

Данные строки вызывают в памяти схожие события войны немецкого вермахта против керченских партизан, которые произошли спустя двадцать лет. Как бы ни показалось цинично, но интервенты и войска белой армии в борьбе с партизанами, засевшими в подземельях, сами того не подозревая, предупредили преступления нацизма.

Но тем не менее, борьба с первыми защитниками Аджимушкая дается белым и интервентам нелегко: они сражаются до последнего, метко стреляют, наносят большие потери противнику, регулярно совершают вылазки, нападения, диверсии. Неистребимость партизан, их постоянные налеты, ненадежность солдат порождали нервозность офицеров, что выливалось в белый террор. Его описание тоже встречается на страницах дневника:

«Темнота уже спустилась и чёрным саваном покрыла полянку. Закончилась сцена из драмы человечества. Театр ужасов, и крови, и смерти. Характерно, что после того, как казнь была совершена, все, как один человек, вынули папиросницы и закурили. Хоть слабый, а всё-таки дурман. Потребность искусственного возбуждения.

Впрочем, уже через полчаса все забыли про казнь, и я сам ужинал с немалым аппетитом».

Однако А.А.Столыпин описывает не только казнили, но и пытки:

«Несенов ещё больше бледнеет, но не ложится. Лухава внезапно багровеет, так что его вообще тёмное лицо делается почти чёрным, и с размаха ударяет его по лицу. Тот падает на землю. Из рассечённой губы струится кровь. На него как-то по-звериному набрасываются все сразу. Со страшной силой сыплются удары, оставляя на белом нежном теле тёмно-фиолетовые широкие полосы. Всё чаще сыплются удары, всё больше кровавых полос. Они то ложатся рядом, словно образуя какой-то рисунок, то перекрещиваются. Промежутков между ними всё меньше — вся спина делается какой-то отвратительной вздрагивающей массой лилового цвета. Громкий крик, вырвавшийся, несмотря на стиснутые зубы, переходит в стоны…

Вечером из нашего дома вышло трое. Двое с карабинами, один — шатающейся походкой без оружия. Где-то раздался выстрел, и вернулось уже двое офицеров. Мало ли бывает случайных выстрелов в крепости, и кому придёт в голову предположить, что в глубине помойной ямы может лежать труп?»

Рядом с этим не удивляет сделанное мимоходом упоминание о методах работы белой контрразведки:

«Около деревни Старый Карантин идёт бой. Жителям поставили ultimatum: или сдаться и перестать явно и тайно помогать разбойникам, или же ожидать грозных репрессий…

В деревне, оказывается, сидел всё время наш контрразведчик. Он выдаёт всех: человек 60 расстреляно и повешено. Потом вешают… самого контрразведчика за то, что он на многих наклеветал напрасно».

Впрочем, нужно отдать А.А. Столыпину должное — в отличие от большинства белоэмигрантских мемуаристов, всячески преуменьшавших роль интервентов в Гражданской войне, он описывает и ту помощь, которую оказал им флот Антанты в борьбе против защитниками Аджимушкая:

«Здесь у нас тоже спокойно и тихо под звёздным небом. А там — в Аджимушкае — в это время идёт бой. Ночной бой. Льётся кровь, ружейная трескотня похожа то на треск разрываемой материи, то на клокотание кипящей воды. Пулемёты дают очередь за очередью, ленты всё идут и идут, и, наверное, уже давно кипит вода в круглых стальных кожухах. Беспрерывно бьют орудия с поезда и с двух английских контрминоносцев.

Сверля воздух алмазным мечом, беспокойно передвигаются лучи прожекторов, то скользя по деревне Аджимушкай, то внезапно впиваясь в какое-нибудь особенно интересное место. Невидимые в темноте дома внезапно ослепительно вспыхивают, когда добирается до них любопытный луч. И тогда, вероятно, всё ложится в том месте, объятое паникой… Потому что луч редко бывает один: за ним следует громовой выстрел, и, переходя с высокого тона на альт, летит снаряд и врезывается в землю оглушительным снопом осколков, визжащих, шипящих и воющих, как рассерженные звери».

В конечном итоге автор не застал конец эпопеи партизан Аджимушкая — после ранения он был отправлен в госпиталь. Дальнейшая его судьба никак не была связана с описываемыми выше событиями.

Конечно, кровопролития и преступления, совершаемые в то время, во многом объясняются войной и сопутствующей ей жестокостью. Но вряд ли это относится к спланированной операции против Аджимушкая, где белые войска и интервенты целенаправленно и сознательно использовали против не только плохо вооруженных партизан, но и мирных жителей, сбежавших в каменоломни, весь арсенал средств войны: отравляющие газы, мелинит, морской флот и т.д. Остается только сожалеть, что сейчас в массовом сознании гораздо больше места занимает борьба большевиков с различными восстаниями. В то же время аналогичные, гораздо более ранние и более жестокие действия белых войск в борьбе с противниками-повстанцами, к сожалению, значительно менее известны.

Так, мы узнаем, что взрывы выходов каменоломен осуществлялись с помощью мелинита — мелкозернистого взрывчатого вещества, более известного под своим японским названием — шимоза. Мелинит обладает большой взрывной силой — намного больше динамита, однако у него есть еще одна особенность. При его взрыве образуются удушливые газы, которые по своей ядовитости ничем не уступают непосредственно «боевым» отравляющим соединениям — фосгену и дифосгену. Можно сказать, что против партизан использовалось «химическое оружие». И стоит отметить, сами чины белой армии это отлично осознавали. Более того, из того же дневника мы узнаем о применении ими химических снарядов, которые были использованы также при подрыве каменоломен — с самой недвусмысленной целью.

«Вдали показалась кучка людей, идущих от станции. С ними повозка, на которой стоит неуклюжая бочка. Это рабочие и драгуны везут “гостинец” большевикам. Наконец они близко; бочка скатывается на землю. Её осторожно подкатывают к заранее вырытой яме, опускают в неё и сбоку обкладывают большими камнями. Солдаты подрывной команды сбивают топорами обручи, выбивают сверху одну доску, и из сделанного отверстия высыпается мелкозернистый жёлтый порошок. Это мелинит — одно из самых взрывчатых веществ...

Сразу входить нельзя, потому что кроме бочек мелинита мы установили ещё одиннадцать снарядов с удушливым газом. Снаряды эти довольно крупного калибра и выкрашены, в отличие от простых, в голубой цвет.

Надо проверить результаты подземного взрыва; на всякий случай берём с собой намоченные водой носовые платки как некоторую защиту от газов: на случай, если они ещё не испарились. Уже недалеко от входа мы замечаем, что пол, стены и потолок покрыты густым слоем копоти и сажи. Плохо, должно быть, пришлось гг. большевикам!».

Данные строки вызывают в памяти схожие события войны немецкого вермахта против керченских партизан, которые произошли спустя двадцать лет. Как бы ни показалось цинично, но интервенты и войска белой армии в борьбе с партизанами, засевшими в подземельях, сами того не подозревая, предупредили преступления нацизма.

Но тем не менее, борьба с первыми защитниками Аджимушкая дается белым и интервентам нелегко: они сражаются до последнего, метко стреляют, наносят большие потери противнику, регулярно совершают вылазки, нападения, диверсии. Неистребимость партизан, их постоянные налеты, ненадежность солдат порождали нервозность офицеров, что выливалось в белый террор. Его описание тоже встречается на страницах дневника:

«Темнота уже спустилась и чёрным саваном покрыла полянку. Закончилась сцена из драмы человечества. Театр ужасов, и крови, и смерти. Характерно, что после того, как казнь была совершена, все, как один человек, вынули папиросницы и закурили. Хоть слабый, а всё-таки дурман. Потребность искусственного возбуждения.

Впрочем, уже через полчаса все забыли про казнь, и я сам ужинал с немалым аппетитом».

Однако А.А.Столыпин описывает не только казнили, но и пытки:

«Несенов ещё больше бледнеет, но не ложится. Лухава внезапно багровеет, так что его вообще тёмное лицо делается почти чёрным, и с размаха ударяет его по лицу. Тот падает на землю. Из рассечённой губы струится кровь. На него как-то по-звериному набрасываются все сразу. Со страшной силой сыплются удары, оставляя на белом нежном теле тёмно-фиолетовые широкие полосы. Всё чаще сыплются удары, всё больше кровавых полос. Они то ложатся рядом, словно образуя какой-то рисунок, то перекрещиваются. Промежутков между ними всё меньше — вся спина делается какой-то отвратительной вздрагивающей массой лилового цвета. Громкий крик, вырвавшийся, несмотря на стиснутые зубы, переходит в стоны…

Вечером из нашего дома вышло трое. Двое с карабинами, один — шатающейся походкой без оружия. Где-то раздался выстрел, и вернулось уже двое офицеров. Мало ли бывает случайных выстрелов в крепости, и кому придёт в голову предположить, что в глубине помойной ямы может лежать труп?»

Рядом с этим не удивляет сделанное мимоходом упоминание о методах работы белой контрразведки:

«Около деревни Старый Карантин идёт бой. Жителям поставили ultimatum: или сдаться и перестать явно и тайно помогать разбойникам, или же ожидать грозных репрессий…

В деревне, оказывается, сидел всё время наш контрразведчик. Он выдаёт всех: человек 60 расстреляно и повешено. Потом вешают… самого контрразведчика за то, что он на многих наклеветал напрасно».

Впрочем, нужно отдать А.А. Столыпину должное — в отличие от большинства белоэмигрантских мемуаристов, всячески преуменьшавших роль интервентов в Гражданской войне, он описывает и ту помощь, которую оказал им флот Антанты в борьбе против защитниками Аджимушкая:

«Здесь у нас тоже спокойно и тихо под звёздным небом. А там — в Аджимушкае — в это время идёт бой. Ночной бой. Льётся кровь, ружейная трескотня похожа то на треск разрываемой материи, то на клокотание кипящей воды. Пулемёты дают очередь за очередью, ленты всё идут и идут, и, наверное, уже давно кипит вода в круглых стальных кожухах. Беспрерывно бьют орудия с поезда и с двух английских контрминоносцев.

Сверля воздух алмазным мечом, беспокойно передвигаются лучи прожекторов, то скользя по деревне Аджимушкай, то внезапно впиваясь в какое-нибудь особенно интересное место. Невидимые в темноте дома внезапно ослепительно вспыхивают, когда добирается до них любопытный луч. И тогда, вероятно, всё ложится в том месте, объятое паникой… Потому что луч редко бывает один: за ним следует громовой выстрел, и, переходя с высокого тона на альт, летит снаряд и врезывается в землю оглушительным снопом осколков, визжащих, шипящих и воющих, как рассерженные звери».

В конечном итоге автор не застал конец эпопеи партизан Аджимушкая — после ранения он был отправлен в госпиталь. Дальнейшая его судьба никак не была связана с описываемыми выше событиями.

Конечно, кровопролития и преступления, совершаемые в то время, во многом объясняются войной и сопутствующей ей жестокостью. Но вряд ли это относится к спланированной операции против Аджимушкая, где белые войска и интервенты целенаправленно и сознательно использовали против не только плохо вооруженных партизан, но и мирных жителей, сбежавших в каменоломни, весь арсенал средств войны: отравляющие газы, мелинит, морской флот и т.д. Остается только сожалеть, что сейчас в массовом сознании гораздо больше места занимает борьба большевиков с различными восстаниями. В то же время аналогичные, гораздо более ранние и более жестокие действия белых войск в борьбе с противниками-повстанцами, к сожалению, значительно менее известны.

Источник:

реклама