12120

12

Чтобы помнили!

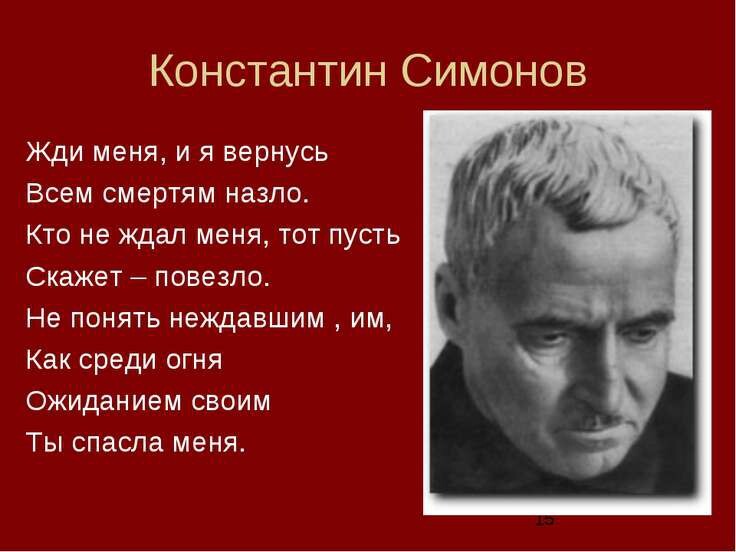

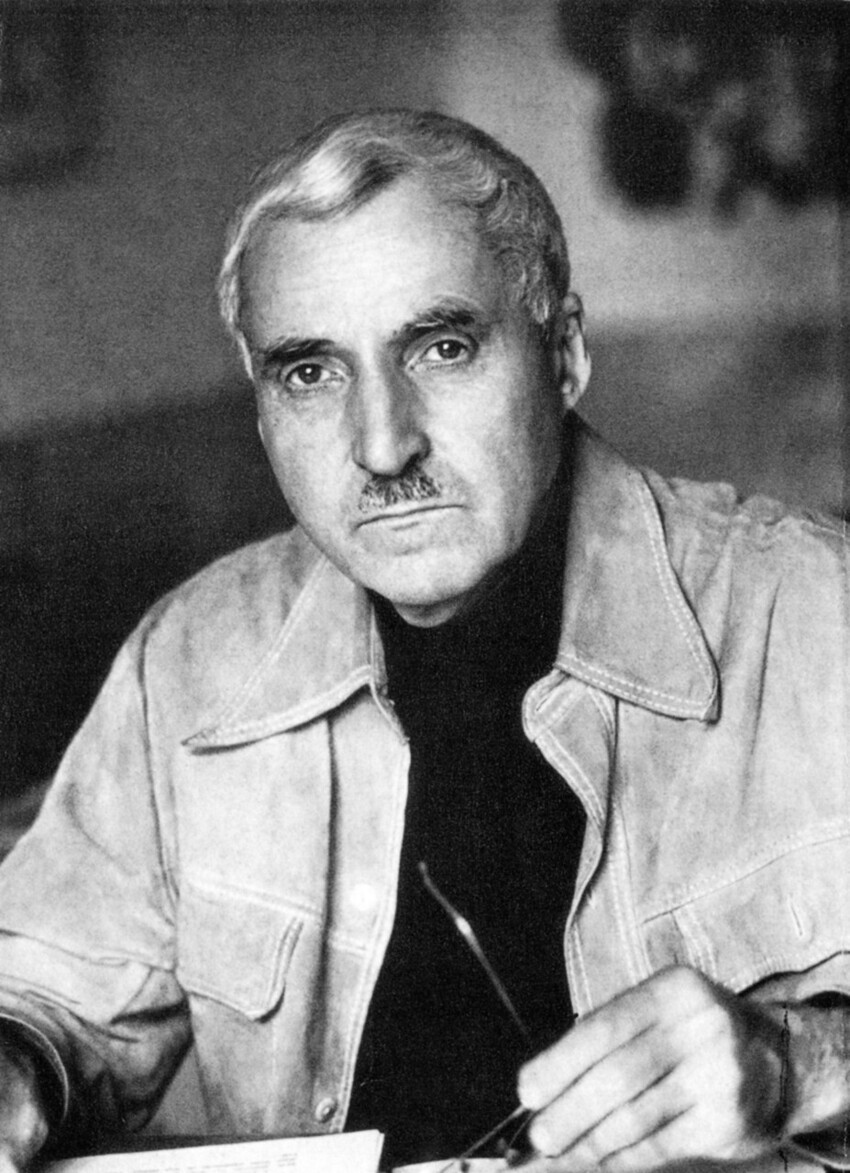

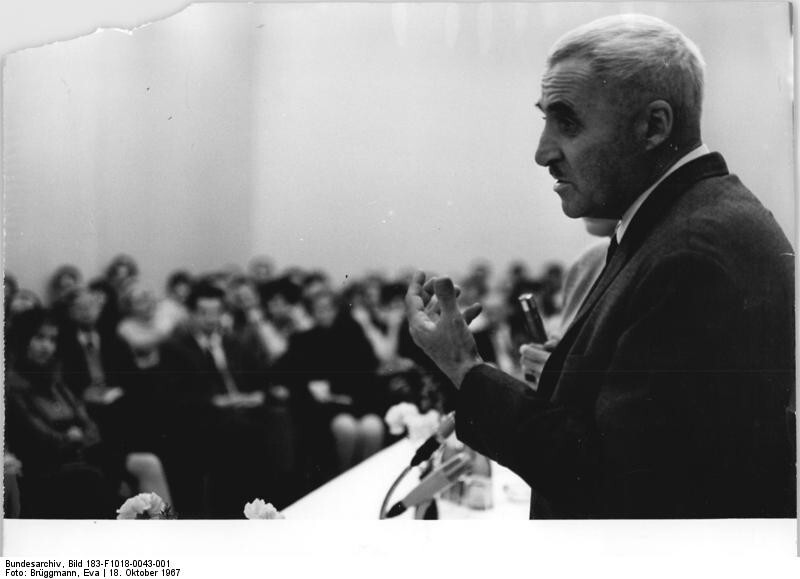

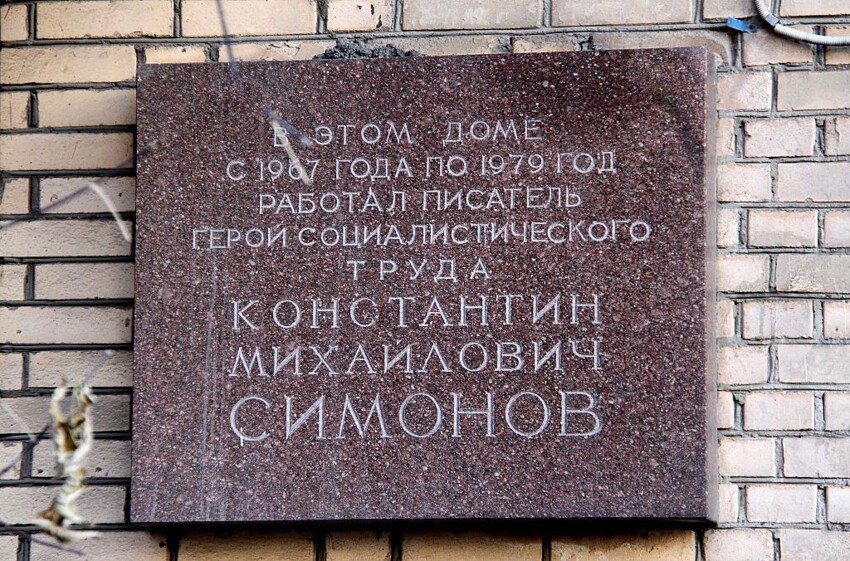

Константи́н (Кири́лл) Миха́йлович Си́монов (28 ноября 1915, Петроград — 28 августа 1979, Москва) — русский советский писатель, поэт, киносценарист, общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1974). Лауреат Ленинской (1974) и шести Сталинских премий (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950). Участник боев на Халхин-Голе (1938) и Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., полковник Советской Армии.

×

Константин Михайлович Симонов родился 15 (28) ноября 1915 года в Петрограде. Своего отца так и не увидел: тот пропал без вести на фронте в Первую мировую войну (так отмечал писатель в официальной биографии). В 1919 мать с сыном переехала в Рязань, где вышла замуж за военспеца, преподавателя военного дела, бывшего полковника Русской императорской армии А. Г. Иванишева. Мальчика воспитал отчим, который преподавал тактику в военных училищах, а потом стал командиром РККА. Детство Константина прошло в военных городках и командирских общежитиях. После окончания семи классов он поступил в фабрично-заводское училище (ФЗУ), работал токарем по металлу сначала в Саратове, а потом в Москве, куда семья переехала в 1931 году. Так он, зарабатывая стаж, продолжал работать ещё два года после того, как поступил учиться в Литературный институт имени А. М. Горького.

В 1938 году Константин Симонов окончил Литературный институт имени А. М. Горького. К этому времени он уже написал несколько больших произведений — в 1936 году в журналах «Молодая гвардия» и «Октябрь» были напечатаны первые стихи Симонова.

В том же году К. М. Симонов был принят в СП СССР, поступил в аспирантуру ИФЛИ, опубликовал поэму «Павел Чёрный».

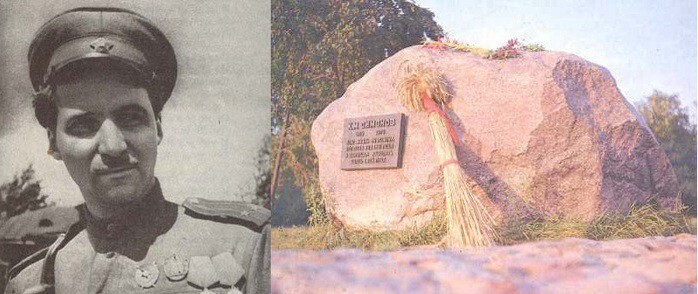

В 1939 году направлен в качестве военного корреспондента на Халхин-Гол, в аспирантуру не вернулся.

Незадолго до отъезда на фронт окончательно меняет имя и вместо родного Кирилл берёт псевдоним Константин Симонов. Причина — в особенностях дикции и артикуляции Симонова: не выговаривая «р» и твёрдого «л», произнести собственное имя ему было затруднительно. Псевдоним становится литературным фактом, и вскоре поэт Константин Симонов приобретает всесоюзную популярность.

В том же году К. М. Симонов был принят в СП СССР, поступил в аспирантуру ИФЛИ, опубликовал поэму «Павел Чёрный».

В 1939 году направлен в качестве военного корреспондента на Халхин-Гол, в аспирантуру не вернулся.

Незадолго до отъезда на фронт окончательно меняет имя и вместо родного Кирилл берёт псевдоним Константин Симонов. Причина — в особенностях дикции и артикуляции Симонова: не выговаривая «р» и твёрдого «л», произнести собственное имя ему было затруднительно. Псевдоним становится литературным фактом, и вскоре поэт Константин Симонов приобретает всесоюзную популярность.

1940 году написал свою первую пьесу «История одной любви», поставленную на сцене Театра им. Ленинского комсомола; в 1941 году — вторую — «Парень из нашего города». В течение года учился на курсах военных корреспондентов при ВПА имени В. И. Ленина, 15 июня 1941 года получил воинское звание интенданта второго ранга.

С началом войны призван в армию, работал в газете «Боевое знамя».

Летом 1941 года в качестве специального корреспондента «Красной звезды» находился в осаждённой Одессе.

С началом войны призван в армию, работал в газете «Боевое знамя».

Летом 1941 года в качестве специального корреспондента «Красной звезды» находился в осаждённой Одессе.

В 1942 году ему было присвоено звание старшего батальонного комиссара, в 1943 году — звание подполковника, а после войны — полковника. Большая часть его военных корреспонденций публиковалась в «Красной звезде». В годы войны написал пьесы «Русские люди», «Жди меня», «Так и будет», повесть «Дни и ночи», две книги стихов «С тобой и без тебя» и «Война».

Как военный корреспондент побывал на всех фронтах, прошёл по землям Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был свидетелем последних боёв за Берлин. После войны появились его сборники очерков «Письма из Чехословакии», «Славянская дружба», «Югославская тетрадь», «От Чёрного до Баренцева моря. Записки военного корреспондента».

После войны в течение трёх лет пробыл в многочисленных зарубежных командировках (Япония, США, Китай), работал главным редактором журнала «Новый мир». В 1958—1960 годах жил и работал в Ташкенте в качестве собственного корреспондента «Правды» по республикам Средней Азии. В качестве специального корреспондента «Правды» освещал события на острове Даманский (1969 год).

Первый роман «Товарищи по оружию» увидел свет в 1952 году, затем большая книга — «Живые и мёртвые» (1959). В 1961 году театр «Современник» поставил пьесу Симонова «Четвёртый». В 1963—1964 годах пишет роман «Солдатами не рождаются», в 1970—1971 — «Последнее лето». По сценариям Симонова были поставлены фильмы «Парень из нашего города» (1942), «Жди меня» (1943), «Дни и ночи» (1943—1944), «Бессмертный гарнизон» (1956), «Нормандия-Неман» (1960, совместно с Ш. Спааком и Э. Триоле), «Живые и мёртвые» (1964), «Возмездие» (1967), «Двадцать дней без войны» (1976).

Возвращение читателю романов Ильфа и Петрова, выход в свет булгаковского «Мастера и Маргариты» и хэмингуэевского «По ком звонит колокол», защита Лили Брик, которую высокопоставленные «историки литературы» решили вычеркнуть из биографии Маяковского, первый полный перевод пьес Артура Миллера и Юджина О’Нила, выход в свет первой повести Вячеслава Кондратьева «Сашка» — вот далекий от полноты перечень «геракловых подвигов» Симонова, только тех, что достигли цели и только в области литературы. А ведь были ещё и участие в «пробивании» спектаклей в «Современнике» и Театре на Таганке, первая посмертная выставка Татлина, восстановление выставки «ХХ лет работы» Маяковского, участие в кинематографической судьбе Алексея Германа и десятков других кинематографистов, художников, литераторов. Ни одного не отвеченного письма. Хранящиеся сегодня в ЦГАЛИ десятки томов подённых усилий Симонова, названных им «Всё сделанное», содержат тысячи его писем, записок, заявлений, ходатайств, просьб, рекомендаций, отзывов, разборов и советов, предисловий, торящих дорогу «непробиваемым» книгам и публикациям. Особым симоновским вниманием пользовались его товарищи по оружию. Сотни людей начали писать военные мемуары после прочитанных Симоновым и сочувственно оцененных им «проб пера». Он пытался помочь разрешить бывшим фронтовикам множество бытовых проблем: больницы, квартиры, протезы, очки, неполученные награды, несложившиеся биографии.

Константин Симонов скончался 28 августа 1979 года в Москве. Согласно завещанию, прах Симонова был развеян над Буйничским полем под Могилёвом. В процессии участвовали семь человек: вдова Лариса Жадова, дети, могилёвские ветераны-фронтовики. Через полтора года после смерти писателя над Буйничским полем развеяли прах последней супруги Симонова — Ларисы. Она пожелала быть рядом с мужем. Симонов писал: «Я не был солдатом, был всего только корреспондентом, однако у меня есть кусочек земли, который мне век не забыть, — поле под Могилёвом, где я впервые в июле 1941 года видел, как наши в течение одного дня подбили и сожгли 39 немецких танков…» Именно об этом он написал в романе «Живые и мёртвые» и дневнике «Разные дни войны». На огромном валуне, установленном на краю поля, выбита подпись писателя «Константин Симонов» и даты его жизни 1915—1979. А с другой стороны на валуне установлена и мемориальная доска с надписью: «…Всю жизнь он помнил это поле боя 1941 года и завещал развеять здесь свой прах».

Награды и премии

Герой Социалистического Труда (27.9.1974)

три ордена Ленина (27.11.1965; 2.7.1971; 27.9.1974)

орден Красного Знамени (3.5.1942)

два ордена Отечественной войны I степени (30.5.1945; 23.9.1945)

орден «Знак Почёта» (31.1.1939)

медаль «За оборону Одессы»

медаль «За оборону Сталинграда»

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

Крест ордена Белого льва «За Победу» (Чехословакия)

Военный Крест 1939 года (Чехословакия)

орден Сухэ-Батора (МНР)

Ленинская премия (1974) — за трилогию «Живые и мёртвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето»

Сталинская премия первой степени (1942) — за пьесу «Парень из нашего города»

Сталинская премия второй степени (1943) — за пьесу «Русские люди»

Сталинская премия второй степени (1946) — за роман «Дни и ночи»

Сталинская премия первой степени (1947) — за пьесу «Русский вопрос»

Сталинская премия первой степени (1949) — за сборник стихов «Друзья и враги»

Сталинская премия второй степени (1950) — за пьесу «Чужая тень»

Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1966) — за литературную основу фильма «Живые и мёртвые» (1963)

Герой Социалистического Труда (27.9.1974)

три ордена Ленина (27.11.1965; 2.7.1971; 27.9.1974)

орден Красного Знамени (3.5.1942)

два ордена Отечественной войны I степени (30.5.1945; 23.9.1945)

орден «Знак Почёта» (31.1.1939)

медаль «За оборону Одессы»

медаль «За оборону Сталинграда»

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

Крест ордена Белого льва «За Победу» (Чехословакия)

Военный Крест 1939 года (Чехословакия)

орден Сухэ-Батора (МНР)

Ленинская премия (1974) — за трилогию «Живые и мёртвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето»

Сталинская премия первой степени (1942) — за пьесу «Парень из нашего города»

Сталинская премия второй степени (1943) — за пьесу «Русские люди»

Сталинская премия второй степени (1946) — за роман «Дни и ночи»

Сталинская премия первой степени (1947) — за пьесу «Русский вопрос»

Сталинская премия первой степени (1949) — за сборник стихов «Друзья и враги»

Сталинская премия второй степени (1950) — за пьесу «Чужая тень»

Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1966) — за литературную основу фильма «Живые и мёртвые» (1963)

Ссылки по теме:

- В каких кабинетах работали талантливые и известные личности

- Как известные писатели заставляли себя работать

- Классики русской литературы в образе современных модников

- Русские сказки и их зарубежные аналоги

- Голос внучки Пушкина

реклама

"Мемуары, мемуары… Кто их пишет? Какие мемуары могут быть у тех, кто воевал на самом деле? У летчиков, танкистов и прежде всего у пехотинцев? Ранение — смерть, ранение — смерть, ранение — смерть и все! Иного не было. Мемуары пишут те, кто был около войны. Во втором эшелоне, в штабе.Либо продажные писаки, выражавшие официальную точку зрения, согласно которой мы бодро побеждали, а злые фашисты тысячами падали, сраженные нашим метким огнем. Симонов, «честный писатель», что он видел? Его покатали на подводной лодке, разок он сходил в атаку с пехотой, разок — с разведчиками, поглядел на артподготовку — и вот уже он «все увидел» и «все испытал»! (Другие, правда, и этого не видели.) Писал с апломбом, и все это — прикрашенное вранье. А шолоховское «Они сражались за Родину» — просто агитка! О мелких шавках и говорить не приходится.

Мемуары, мемуары… Лучшие мемуары я слышал зимой 1944 года в госпитале под Варшавой. Из операционной принесли в палату раненого Витьку Васильева, известного дебошира, пьяницу, развратника, воевавшего около начальства и в основном занимавшегося грабежом или сомнительными махинациями с мирным населением. За свои художества Витька Васильев угодил, наконец, в штрафную роту, участвовал в настоящем бою, «искупил вину кровью». Вот стенограмма его мемуаров: «Пригнали нас на передовую, высунул я башку из траншеи, тут меня и е. уло». Мемуары прерывались скабрезными частушками и затейливой пьяной руганью в адрес сестры, делавшей Витьке инъекцию противостолбнячной сыворотки."

(Женщине из города Вичуга)

Я вас обязан известить,

Что не дошло до адресата

Письмо, что в ящик опустить

Не постыдились вы когда-то.

Ваш муж не получил письма,

Он не был ранен словом пошлым,

Не вздрогнул, не сошел с ума,

Не проклял все, что было в прошлом.

Когда он поднимал бойцов

В атаку у руин вокзала,

Тупая грубость ваших слов

Его, по счастью, не терзала.

Когда шагал он тяжело,

Стянув кровавой тряпкой рану,

Письмо от вас еще все шло,

Еще, по счастью, было рано.

Когда на камни он упал

И смерть оборвала дыханье,

Он все еще не получал,

По счастью, вашего посланья.

Могу вам сообщить о том,

Что, завернувши в плащ-палатки,

Мы ночью в сквере городском

Его зарыли после схватки.

Стоит звезда из жести там

И рядом тополь — для приметы...

А впрочем, я забыл, что вам,

Наверно, безразлично это.

Письмо нам утром принесли...

Его, за смертью адресата,

Между собой мы вслух прочли —

Уж вы простите нам, солдатам.

Быть может, память коротка

У вас. По общему желанью,

От имени всего полка

Я вам напомню содержанье.

Вы написали, что уж год,

Как вы знакомы с новым мужем.

А старый, если и придет,

Вам будет все равно ненужен.

Что вы не знаете беды,

Живете хорошо. И кстати,

Теперь вам никакой нужды

Нет в лейтенантском аттестате.

Чтоб писем он от вас не ждал

И вас не утруждал бы снова...

Вот именно: «не утруждал»...

Вы побольней искали слова.

И все. И больше ничего.

Мы перечли их терпеливо,

Все те слова, что для него

В разлуки час в душе нашли вы.

«Не утруждай». «Муж». «Аттестат»...

Да где ж вы душу потеряли?

Ведь он же был солдат, солдат!

Ведь мы за вас с ним умирали.

Я не хочу судьею быть,

Не все разлуку побеждают,

Не все способны век любить,—

К несчастью, в жизни все бывает.

Но как могли вы, не пойму,

Стать, не страшась, причиной смерти?

Так равнодушно вдруг чуму

На фронт отправить нам в конверте?

Какой холодною рукой

Вы на письмо клеИли марки -

Какой палаческий покой

Был в строчках без одной помарки!

Ну хорошо, пусть не любим,

Пускай он больше вам ненужен,

Пусть жить вы будете с другим,

Бог с ним, там с мужем ли, не с мужем.

Но ведь солдат не виноват

В том, что он отпуска не знает,

Что третий год себя подряд,

Вас защищая, утруждает.

Что ж, написать вы не смогли

Пусть горьких слов, но благородных.

В своей душе их не нашли —

Так заняли бы где угодно.

В отчизне нашей, к счастью, есть

Немало женских душ высоких,

Они б вам оказали честь —

Вам написали б эти строки;

Они б за вас слова нашли,

Чтоб облегчить тоску чужую.

От нас поклон им до земли,

Поклон за душу их большую.

Не вам, а женщинам другим,

От нас отторженным войною,

О вас мы написать хотим,

Пусть знают — вы тому виною,

Что их мужья на фронте, тут,

Подчас в душе борясь с собою,

С невольною тревогой ждут

Из дома писем перед боем.

Мы ваше не к добру прочли,

Теперь нас втайне горечь мучит:

А вдруг не вы одна смогли,

Вдруг кто-нибудь еще получит?

На суд далеких жен своих

Мы вас пошлем. Вы клеветали

На них. Вы усомниться в них

Нам на минуту повод дали.

Пускай поставят вам в вину,

Что душу птичью вы скрывали,

Что вы за женщину, жену,

Себя так долго выдавали.

А бывший муж ваш — он убит.

Все хорошо. Живите с новым.

Уж мертвый вас не оскорбит

В письме давно ненужным словом.

Живите, не боясь вины,

Он не напишет, не ответит

И, в город возвратись с войны,

С другим вас под руку не встретит.

Лишь за одно еще простить

Придется вам его — за то, что,

Наверно, с месяц приносить

Еще вам будет письма почта.

Уж ничего не сделать тут —

Письмо медлительнее пули.

К вам письма в сентябре придут,

А он убит еще в июле.

О вас там каждая строка,

Вам это, верно, неприятно —

Так я от имени полка

Беру его слова обратно.

Примите же в конце от нас

Презренье наше на прощанье.

Не уважающие вас

Покойного однополчане.

По поручению офицеров полка

К. Симонов

1943

Не то что нынешнее племя...

"...Жди меня, и я вернусь,

Только очень жди.

Жди, когда наводят грусть

Жёлтые дожди,

Жди, когда снега метут,

Жди, когда жара.

Жди, когда других не ждут,

ИЗМЕНИВ вчера."

Во всех дальнейших текстах это слово заменят на "ПОЗАБЫВ". А ведь ПОЗАБЫТЬ в один день - невозможно. А вот изменить - да.

Проблема измены любимой стояла для фронтовых солдат и офицеров очень остро. Выжить женщине, да ещё с детьми, в условиях строжайших тыловых пайковых норм, было ой как непросто. А ведь от призыва были освобождены многие мужчины - по состоянию здоровья (в том числе и по липовым справкам), работники продовольственных складов (коррупционеры были не хуже нынешних), работники оборонных предприятий, артисты, музыканты и ещё несколько категорий граждан.

В книге Людмилы Гурченко о её детстве есть один малоизвестный эпизод о возвращении папы с войны. Так вот, Марк Гурченко приехал неожиданно, без предупреждения, ворвался в дом с пистолетом в руке поздно вечером - и вместо объятий обалдевшей от неожиданности жены кинулся по комнатам, заглядывая в шкаф и под кровать в поисках другого мужчины! И только не найдя никого, он устало сел на стул, посмотрел на любимую супругу и сказал: "Извини... я просто не мог поверить, что за эти годы войны ты, такая красивая женщина, не нашла себе никого и сохранила верность..."

А сколько воинов покончило с собой и сознательно бросилось под вражеские пули, получив письмо из дома с разрывающим сердце "извини, я нашла другого..." Что говорить - даже недавняя трагедия в Сирии с российским военнослужащим произошла из-за этого.

Так что "позабыв" - это далеко не самое страшное, что волновало мужчину на фронте. ИЗМЕНИВ - вот что разрывало сердце пополам. Потому стихотворение "Жди меня" и стало молитвой для миллионов.

это выше сил.

Если ранее не смог

значит — не любил.

Но скажи, зачем тогда,

уж который год,

я Всевышнего прошу,

чтоб тебя берег.

Ждёшь меня? Я не вернусь,

не смогу. Прости,

что стояла только грусть

на моем пути.

Может быть

средь белых скал

и святых могил

я найду

кого искал, кто меня любил?

Жди меня. Я - не вернусь!

НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ.

https://www.facebook.com/BykovDmitriyLvovich/posts/743171279060367https://www.facebook.com/BykovDmitriyLvovich/posts/743171279060367

В ответ на это нашёл интересное исследование, доходчиво объясняющее, откуда что взялось.

http://uborshizzza.livejournal.com/2965198.htmlhttp://uborshizzza.livejournal.com/2965198.htmlhttp://uborshizzza.livejournal.com/2965198.htmlhttp://uborshizzza.livejournal.com/2965198.html

Кстати, если первые 4 строчки еще производят впечатление (по некоторым отзывам это все что осталось от Гумилева), а вот дальше достаточно банально и неинтересно, в отличие от очень сильного сигнала у Симонова.

Спасибо за комментарии!