13077

3

Многие российские и зарубежные эксперты полагают: разрушение советской экономики началось едва ли не с середины 1950-х годов, с того, каким образом и какой ценой были освоены целинно-залежные земли. Прежде «закрытые» архивные и другие документы прямо и косвенно подтверждают такой вывод.

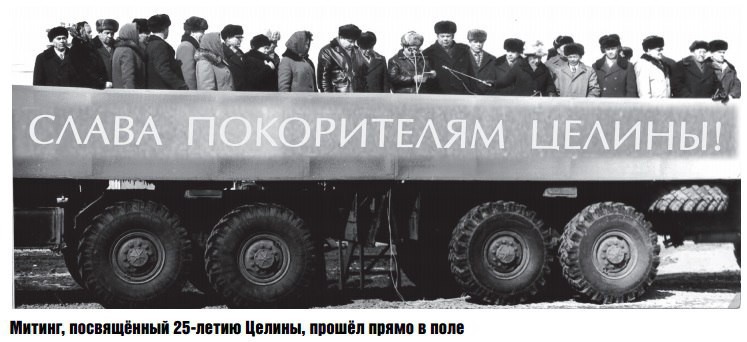

1958 год считался завершающим в рекордно быстром освоении целинных и залежных земель – они были «подняты» всего за четыре года. Об этом в 1959 году заявил Н.С.Хрущев, инициатор и вдохновитель целинно-залежной кампании. Итак, почти полвека тому назад в российской и советской экономической истории было реализовано, пожалуй, беспрецедентное по своим масштабам, срокам и последствиям мероприятие.

Есть много ученых и чиновников, уверяющих, что освоение целины - стратегическое мероприятие 50-х годов, которое, дескать, было бы невозможно в период «культа личности Сталина». А, мол, до этой кампании правительство СССР ничего существенного не предпринимало в сельском хозяйстве, ограничиваясь сугубо «командно-административными» мерами. Сам Н.С.Хрущев на XXI съезде КПСС в 1959-м заявил, что «благодаря успешному освоению целинных земель появилась возможность не только существенно улучшить снабжение продовольствием городов и промышленных центров, но и поставить задачу превзойти США по уровню развития сельского хозяйства». Л.И.Брежнев оценивал «целинную кампанию» точно так же.

Проблемы развития продовольственного комплекса страны были одними из главных в экономической политике советского руководства в послевоенные годы.

Ущерб, нанесенный фашистскими оккупантами сельскому хозяйству, исчислялся десятками миллиардов рублей в ценах 1945-46 годов. На оккупированной гитлеровцами территории СССР в прежние годы производилось (в масштабе всей страны) 55-60 процентов зерна, в том числе до 75 процентов кукурузы, почти 90 - сахарной свеклы, 65 - подсолнечника, 45 - картофеля, 40 процентов мясопродуктов, 35 - молочной продукции. Оккупанты уничтожили или вывезли почти 200 тысяч тракторов и комбайнов, что составляло примерно треть парка сельхозмашин в 1940 году. Страна лишилась более 25 миллионов голов скота, а также 40 процентов предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Вдобавок, засуха 1946-47 годов усугубила и без того сложную ситуацию в сельском хозяйстве СССР, а отказ нашей страны от кабальных иностранных кредитов и импорта сельхозпродуктов за валюту тоже осложнял быстрое восстановление товарного потенциала сельского хозяйства СССР. Кроме того, в 1945-1953 годах СССР оказывал безвозмездную продовольственную помощь Восточной Германии, Австрии, а также Китаю, Монголии, Северной Корее и Северному Вьетнаму.

Уже через год после Победы сельскохозяйственным и исследовательским организациям поручили разработать предложения по обеспечению долговременного надежного снабжения сельхозпродукцией, повышению урожайности земледелия и продуктивности животноводства, а также по материальному стимулированию роста производительности труда в сельском хозяйстве Советского Союза.

Осенью 1946-го была создана межведомственная комиссия, под руководством академиков Т.Д.Лысенко и В.С.Немчинова: ей вменили в задачу выполнение «сталинских» поручений по общесоюзному сельскому хозяйству и по разработке долговременной государственной агрополитики. Комиссия просуществовала до 1954 года а затем, согласно решениям мартовского пленума ЦК КПСС ее работа была объявлена неудовлетворительной. И прежде всего - за отрицательное отношение к инициативе Н.С.Хрущева и «хрущевцев» по скорейшему освоению залежных и целинных земель.

Комиссия предоставила в ЦК КПСС и Совет министров, а также лично И.В.Сталину семь докладов и рекомендаций.

«Целинный вопрос» тоже был тщательно комиссией изучен, поскольку некоторые ученые - будущие советники Хрущева - в 1949-52 годах буквально «бомбили» письмами не только Лысенко и Немчинова, но и многих членов Политбюро, лоббируя экстенсивное развитие сельского хозяйства страны: быстрое освоение новых земель прежними агротехническими методами и с помощью массового использования химических удобрений и, соответственно, перераспределения посевных площадей.

Документы той комиссии оставались в Советском Союзе под грифами «Секретно» или «Для служебного пользования». Однако в период конфронтации Москвы с Пекином и Тираной - из-за «антисталинских» решений ХХ и ХХII съездов КПСС – они попали в Китай и Албанию, где им и дали ход.

Вот что прогнозировали ученые: «Распашка под пшеницу примерно 40 миллионов гектаров целинно-залежных земель, кардинально отличающихся по своим свойствам и требуемым методам обработки от сельхозугодий других районов СССР, приведет к хронической деградации этих земель, к негативным изменениям экологической ситуации в обширном регионе страны и, соответственно, к постоянному увеличению затрат по поддержанию плодородия целинных почв».

В документах комиссии отмечалось также, что «временный эффект, который выразится в больших урожаях на целине, не превысит двух-трех лет.

Затем, с помощью химических средств и увеличения объемов искусственного орошения, можно будет добиваться лишь поддерживания уровня урожайности, но никак не дальнейшего ее роста. Ввиду особенностей почвы и климата в целинных районах, урожайность там будет вдвое-втрое ниже урожайности в традиционных сельхозрайонах СССР (Украина, Молдавия, Северный Кавказ, Центрально-Черноземный регион, некоторые районы Поволжья). Искусственное же наращивание ее за счет химизации и орошения приведет к неустранимому загрязнению, засолению и кислотному заболачиванию почв, а, значит, к быстрому распространению эрозии, в том числе на естественные водоемы в «целинном» регионе. Такая тенденция предопределит, в частности, ликвидацию животноводства как сельхозотрасли в регионе от Волги до Алтая включительно... В первые пять-шесть лет запасы плодородного слоя почвы — гумуса - на целинных землях сократятся на 10-15 процентов, а в дальнейшем этот показатель составит 25-35 процентов в сравнении с «доцелинным» уровнем. Для искусственного орошения новых посевов могут потребоваться многокилометровые отводы от Волги, Урала, Иртыша, Оби и, возможно, от Арала и Каспия (с обязательным обессоливанием воды этих артерий). Это может привести к негативным, причем хроническим изменениям в водохозяйственном балансе многих регионов страны и резко сократит водообеспечение сельского хозяйства, особенно животноводства, на большей части территории СССР. А снижение уровня Волги, Урала и других водных артерий и водоемов отрицательно скажется на всех отраслях экономики регионов, примыкающих к целинным землям, - особенно на лесном, рыбном хозяйстве, судоходстве и электроэнергетике, ухудшится там и экологическая ситуация...

Если же стремиться к стабильному увеличению урожайности зерна на целинных землях в условиях деградации целинных почв и роста дефицита воды, то, наряду с постоянным наращиванием объемов химизации почвы, придется в первую очередь целиком переориентировать нижнее и, частично, среднее течение рек Иртыш, Волга, Урал, Амударья, Сырдарья и Обь на северный Казахстан и примыкающие к нему районы. Следовательно, придется со временем полностью изменить русла и течение вышеназванных рек. Эти и смежные мероприятия приведут к постоянному росту себестоимости сельхозпроизводства, что усложнит общесоюзную финансово-ценовую политику».

Нет, комиссия не отвергла в принципе идею освоения новых сельхозземель, в том числе целинных. Для чего, однако, требовались принципиально новые агробиологические и технические методы, в том числе развитие селекционной работы, учитывающей как специфику природно-климатических условий конкретных регионов, так и особенности воздействия химических удобрений на те или иные виды сельхозрастений в конкретных регионах СССР.

Но решение о «неудовлетворительной» работе комиссии было «закрытым» и не публиковалось в печати.

Идею же быстро распахать целинно-залежные земли Н.С.Хрущев и его единомышленники-ученые выдвинули еще на пленуме ЦК КПСС в июне 1953 года, но получили отпор со стороны как партийного руководства, так и многих ученых-аграрников, прежде всего Т.Д.Лысенко. Однако к весне 1954-го Хрущев и «хрущевцы», что называется, взяли реванш…

Вопреки доводам комиссии, целинные земли были распаханы в кратчайшие сроки под исключительно зерновые культуры. Посевы технических и кормовых злаков здесь были ликвидированы. За 1954-58 годы было вспахано 43 миллиона гектаров земель, из них в Заволжье, Западной Сибири и на Урале - 17, а в северных районах Казахстана - 26 миллионов. Зато к 1959 году посевные площади под зерновыми и техническими культурами в российском Нечерноземье, в Центрально-Черноземном регионе РСФСР и на Среднем Поволжье были, в целом, сокращены примерно вдвое по сравнению с 1953-м, в том числе посевы традиционного там льна - почти втрое…

Как и прогнозировала комиссии, в первые пять лет на целине и, значит, в стране существенно рос сбор пшеницы. Но увеличивалась не урожайность, а площадь посевов: доля целинных земель в посевных площадях пшеницы в СССР к 1958-му составила 65 процентов, а доля этих земель в валовом сборе пшеницы в стране почти достигла 70 процентов. Если среднегодовой валовой сбор пшеницы в 1950-53 годах был равен 62 миллионам тонн, то в 1955-58 годах - 71 миллион. Но за шесть лет после 1953-го потребление сельским хозяйством химических удобрений, по официальным данным, возросло более чем вдвое: целинные земли требовали растущего количества «инъекций», впоследствии заражающих и почвы, и зерно, и водоемы, и животноводство.

Естественно, увеличивались и капиталовложения в сельское хозяйство.

Именно с «целинного пятилетия» сельское хозяйство стало главным потребителем денежных средств, но чем больше был их объем, тем быстрее снижалась их эффективность.

Игнорирование специфики целинных земель, о которой предупреждала комиссия, привело к наступлению ветровой и химической эрозии почв, частым пыльным тайфунам. Только в 1956- 58 годы с целины было «сдуто» 10 миллионов гектаров пашни, проще говоря, территория Венгрии или Португалии. Сравнение данных о валовом сборе зерновых и технических культур – в миллионах тонн - 1958 и 1963 гг. ужасают: пшеница – 76,6 и 49,7; рожь – 16 и 12; овес – 13,4 и 4; сахарная свекла – 54,4 и 44; лен – 0,44 и 0,37; картофель – 86,5 и 71,6 (Справочник «Мировая экономика», М., 1965).

Вот что говорил мне член-корреспондент РАН, директор Института степи Уральского отделения РАН Александр Чибилев:

- После смены руководства страны весной 1953 года травопольная система земледелия была сперва раскритикована, а затем даже запрещена. Более того, власти предписали впредь не ухаживать за лесозащитными полосами, созданными в 1948-53 годах и позволившими предотвратить во многих регионах опустынивание, засоление почв, снижение их естественного плодородия. Страна начала невиданную в истории цивилизации скоропалительную распашку целинных степей и лесостепных земель. Такая аграрная политика стала роковой…

Другой мой собеседник, академик РАН и РАСХН Сергей Бобышев, оказался категоричным:

- Целина была третьим сильным ударом, добивающим русскую деревню после жертв коллективизации и войны. Резкий отток трудоспособного, квалифицированного и молодого населения из русской деревни и принудительное перераспределение материально-технических ресурсов в пользу новых сельхозрегионов, которым предписали любой ценой стать «рекордсменами» по урожайности пшеницы, привели к деградации сельского хозяйства в центральной и северной части России.

Итак, продовольственное изобилие не состоялось. Зато на целинных землях большинство учрежденных совхозов и колхозов носили имена Никиты Сергеевича. Так что имя «основоположника» целины было увековечено. До его отставки в октябре 1964-го…

Есть много ученых и чиновников, уверяющих, что освоение целины - стратегическое мероприятие 50-х годов, которое, дескать, было бы невозможно в период «культа личности Сталина». А, мол, до этой кампании правительство СССР ничего существенного не предпринимало в сельском хозяйстве, ограничиваясь сугубо «командно-административными» мерами. Сам Н.С.Хрущев на XXI съезде КПСС в 1959-м заявил, что «благодаря успешному освоению целинных земель появилась возможность не только существенно улучшить снабжение продовольствием городов и промышленных центров, но и поставить задачу превзойти США по уровню развития сельского хозяйства». Л.И.Брежнев оценивал «целинную кампанию» точно так же.

Проблемы развития продовольственного комплекса страны были одними из главных в экономической политике советского руководства в послевоенные годы.

Ущерб, нанесенный фашистскими оккупантами сельскому хозяйству, исчислялся десятками миллиардов рублей в ценах 1945-46 годов. На оккупированной гитлеровцами территории СССР в прежние годы производилось (в масштабе всей страны) 55-60 процентов зерна, в том числе до 75 процентов кукурузы, почти 90 - сахарной свеклы, 65 - подсолнечника, 45 - картофеля, 40 процентов мясопродуктов, 35 - молочной продукции. Оккупанты уничтожили или вывезли почти 200 тысяч тракторов и комбайнов, что составляло примерно треть парка сельхозмашин в 1940 году. Страна лишилась более 25 миллионов голов скота, а также 40 процентов предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Вдобавок, засуха 1946-47 годов усугубила и без того сложную ситуацию в сельском хозяйстве СССР, а отказ нашей страны от кабальных иностранных кредитов и импорта сельхозпродуктов за валюту тоже осложнял быстрое восстановление товарного потенциала сельского хозяйства СССР. Кроме того, в 1945-1953 годах СССР оказывал безвозмездную продовольственную помощь Восточной Германии, Австрии, а также Китаю, Монголии, Северной Корее и Северному Вьетнаму.

Уже через год после Победы сельскохозяйственным и исследовательским организациям поручили разработать предложения по обеспечению долговременного надежного снабжения сельхозпродукцией, повышению урожайности земледелия и продуктивности животноводства, а также по материальному стимулированию роста производительности труда в сельском хозяйстве Советского Союза.

Осенью 1946-го была создана межведомственная комиссия, под руководством академиков Т.Д.Лысенко и В.С.Немчинова: ей вменили в задачу выполнение «сталинских» поручений по общесоюзному сельскому хозяйству и по разработке долговременной государственной агрополитики. Комиссия просуществовала до 1954 года а затем, согласно решениям мартовского пленума ЦК КПСС ее работа была объявлена неудовлетворительной. И прежде всего - за отрицательное отношение к инициативе Н.С.Хрущева и «хрущевцев» по скорейшему освоению залежных и целинных земель.

Комиссия предоставила в ЦК КПСС и Совет министров, а также лично И.В.Сталину семь докладов и рекомендаций.

«Целинный вопрос» тоже был тщательно комиссией изучен, поскольку некоторые ученые - будущие советники Хрущева - в 1949-52 годах буквально «бомбили» письмами не только Лысенко и Немчинова, но и многих членов Политбюро, лоббируя экстенсивное развитие сельского хозяйства страны: быстрое освоение новых земель прежними агротехническими методами и с помощью массового использования химических удобрений и, соответственно, перераспределения посевных площадей.

Документы той комиссии оставались в Советском Союзе под грифами «Секретно» или «Для служебного пользования». Однако в период конфронтации Москвы с Пекином и Тираной - из-за «антисталинских» решений ХХ и ХХII съездов КПСС – они попали в Китай и Албанию, где им и дали ход.

Вот что прогнозировали ученые: «Распашка под пшеницу примерно 40 миллионов гектаров целинно-залежных земель, кардинально отличающихся по своим свойствам и требуемым методам обработки от сельхозугодий других районов СССР, приведет к хронической деградации этих земель, к негативным изменениям экологической ситуации в обширном регионе страны и, соответственно, к постоянному увеличению затрат по поддержанию плодородия целинных почв».

В документах комиссии отмечалось также, что «временный эффект, который выразится в больших урожаях на целине, не превысит двух-трех лет.

Затем, с помощью химических средств и увеличения объемов искусственного орошения, можно будет добиваться лишь поддерживания уровня урожайности, но никак не дальнейшего ее роста. Ввиду особенностей почвы и климата в целинных районах, урожайность там будет вдвое-втрое ниже урожайности в традиционных сельхозрайонах СССР (Украина, Молдавия, Северный Кавказ, Центрально-Черноземный регион, некоторые районы Поволжья). Искусственное же наращивание ее за счет химизации и орошения приведет к неустранимому загрязнению, засолению и кислотному заболачиванию почв, а, значит, к быстрому распространению эрозии, в том числе на естественные водоемы в «целинном» регионе. Такая тенденция предопределит, в частности, ликвидацию животноводства как сельхозотрасли в регионе от Волги до Алтая включительно... В первые пять-шесть лет запасы плодородного слоя почвы — гумуса - на целинных землях сократятся на 10-15 процентов, а в дальнейшем этот показатель составит 25-35 процентов в сравнении с «доцелинным» уровнем. Для искусственного орошения новых посевов могут потребоваться многокилометровые отводы от Волги, Урала, Иртыша, Оби и, возможно, от Арала и Каспия (с обязательным обессоливанием воды этих артерий). Это может привести к негативным, причем хроническим изменениям в водохозяйственном балансе многих регионов страны и резко сократит водообеспечение сельского хозяйства, особенно животноводства, на большей части территории СССР. А снижение уровня Волги, Урала и других водных артерий и водоемов отрицательно скажется на всех отраслях экономики регионов, примыкающих к целинным землям, - особенно на лесном, рыбном хозяйстве, судоходстве и электроэнергетике, ухудшится там и экологическая ситуация...

Если же стремиться к стабильному увеличению урожайности зерна на целинных землях в условиях деградации целинных почв и роста дефицита воды, то, наряду с постоянным наращиванием объемов химизации почвы, придется в первую очередь целиком переориентировать нижнее и, частично, среднее течение рек Иртыш, Волга, Урал, Амударья, Сырдарья и Обь на северный Казахстан и примыкающие к нему районы. Следовательно, придется со временем полностью изменить русла и течение вышеназванных рек. Эти и смежные мероприятия приведут к постоянному росту себестоимости сельхозпроизводства, что усложнит общесоюзную финансово-ценовую политику».

Нет, комиссия не отвергла в принципе идею освоения новых сельхозземель, в том числе целинных. Для чего, однако, требовались принципиально новые агробиологические и технические методы, в том числе развитие селекционной работы, учитывающей как специфику природно-климатических условий конкретных регионов, так и особенности воздействия химических удобрений на те или иные виды сельхозрастений в конкретных регионах СССР.

Но решение о «неудовлетворительной» работе комиссии было «закрытым» и не публиковалось в печати.

Идею же быстро распахать целинно-залежные земли Н.С.Хрущев и его единомышленники-ученые выдвинули еще на пленуме ЦК КПСС в июне 1953 года, но получили отпор со стороны как партийного руководства, так и многих ученых-аграрников, прежде всего Т.Д.Лысенко. Однако к весне 1954-го Хрущев и «хрущевцы», что называется, взяли реванш…

Вопреки доводам комиссии, целинные земли были распаханы в кратчайшие сроки под исключительно зерновые культуры. Посевы технических и кормовых злаков здесь были ликвидированы. За 1954-58 годы было вспахано 43 миллиона гектаров земель, из них в Заволжье, Западной Сибири и на Урале - 17, а в северных районах Казахстана - 26 миллионов. Зато к 1959 году посевные площади под зерновыми и техническими культурами в российском Нечерноземье, в Центрально-Черноземном регионе РСФСР и на Среднем Поволжье были, в целом, сокращены примерно вдвое по сравнению с 1953-м, в том числе посевы традиционного там льна - почти втрое…

Как и прогнозировала комиссии, в первые пять лет на целине и, значит, в стране существенно рос сбор пшеницы. Но увеличивалась не урожайность, а площадь посевов: доля целинных земель в посевных площадях пшеницы в СССР к 1958-му составила 65 процентов, а доля этих земель в валовом сборе пшеницы в стране почти достигла 70 процентов. Если среднегодовой валовой сбор пшеницы в 1950-53 годах был равен 62 миллионам тонн, то в 1955-58 годах - 71 миллион. Но за шесть лет после 1953-го потребление сельским хозяйством химических удобрений, по официальным данным, возросло более чем вдвое: целинные земли требовали растущего количества «инъекций», впоследствии заражающих и почвы, и зерно, и водоемы, и животноводство.

Естественно, увеличивались и капиталовложения в сельское хозяйство.

Именно с «целинного пятилетия» сельское хозяйство стало главным потребителем денежных средств, но чем больше был их объем, тем быстрее снижалась их эффективность.

Игнорирование специфики целинных земель, о которой предупреждала комиссия, привело к наступлению ветровой и химической эрозии почв, частым пыльным тайфунам. Только в 1956- 58 годы с целины было «сдуто» 10 миллионов гектаров пашни, проще говоря, территория Венгрии или Португалии. Сравнение данных о валовом сборе зерновых и технических культур – в миллионах тонн - 1958 и 1963 гг. ужасают: пшеница – 76,6 и 49,7; рожь – 16 и 12; овес – 13,4 и 4; сахарная свекла – 54,4 и 44; лен – 0,44 и 0,37; картофель – 86,5 и 71,6 (Справочник «Мировая экономика», М., 1965).

Вот что говорил мне член-корреспондент РАН, директор Института степи Уральского отделения РАН Александр Чибилев:

- После смены руководства страны весной 1953 года травопольная система земледелия была сперва раскритикована, а затем даже запрещена. Более того, власти предписали впредь не ухаживать за лесозащитными полосами, созданными в 1948-53 годах и позволившими предотвратить во многих регионах опустынивание, засоление почв, снижение их естественного плодородия. Страна начала невиданную в истории цивилизации скоропалительную распашку целинных степей и лесостепных земель. Такая аграрная политика стала роковой…

Другой мой собеседник, академик РАН и РАСХН Сергей Бобышев, оказался категоричным:

- Целина была третьим сильным ударом, добивающим русскую деревню после жертв коллективизации и войны. Резкий отток трудоспособного, квалифицированного и молодого населения из русской деревни и принудительное перераспределение материально-технических ресурсов в пользу новых сельхозрегионов, которым предписали любой ценой стать «рекордсменами» по урожайности пшеницы, привели к деградации сельского хозяйства в центральной и северной части России.

Итак, продовольственное изобилие не состоялось. Зато на целинных землях большинство учрежденных совхозов и колхозов носили имена Никиты Сергеевича. Так что имя «основоположника» целины было увековечено. До его отставки в октябре 1964-го…

реклама

Хрущева до сих пор пытаются выставить дурачком, но он действительно пытался вникать и работал над развитием сельского хозяйства. Лично выезжал на опытные поля.

В любом деле и у всех людей бывают ошибки. Не ошибается тот, кто ни хера не делает.

сейчас школоте, если и есть что почитать, то только негатив - на Фишках уже неделю идёт гон на Африку и её население - предвзятое мнение авторов...я...

Иначе огромный грузопоток для строительства космодрома было бы не скрыть от иностранных разведок.

Так что свою двойную роль целина выполнила полностью.

Но тогда после войны голод был, жрать было нечего!

Целина позволила накормить страну.

Согласен огромной ценой накормить...

Историю поучи...

Ей больше досталось? ХА-ХА-ХА

Он провокатор.

В погоне за СУПЕРурожаем - забыли, что его еще и ХРАНИТЬ где-то надо. Почти половина собранного в самые урожайные "целинные" годы зерна - по обочинам дорог до элеваторов легла.

С подачи "основополагающих решений ЦК КПСС и ЛИЧНО ее генерального секретаря".

Это два.

Студентов ВПЕРВЫЕ "нагрузили" сельхозработами - типа "поднимай урожай, а потом, может быть, науку". Эта порочная практика дальше даже до школ докатилась - школьников отправляли картошку, лен собирать. И пофиг, что после этого учиться как-то не тянет, болячки надо лечить. Это три.

Так что славословий в пользу Хрущева - не надо.

Все что он сделал - РАЗЛОМАЛ кучу полезных вещей (например порезал нафиг Стратегическую Авиацию). Но, к счастью, ВСЕ разломать - не смог.

Германии больше досталось?

Если бы СА в Германии вела себя так, как Вермахт в Советском Союзе - Германии бы просто не стало. И этот самый Германский "народ" накормили по плану Маршалла пендосскими поставками, заодно НАУЧИВ - мы, пендосы, вас, немцев, кормим, поэтому НАШЕ желание - для вас закон, что и наблюдается до сих пор. Хорошо "отдрессировали", и все это - чтобы был "противовес" СА, которая могла тогда "в блин раскатать" всю Европу до Испании. Вот и "подкормили" пендосы "своих". Чтобы ежели что, не самим воевать. А опять на ЧУЖОЙ войне баблосики иметь.

П.изди дальше.

"На пальцах": ты, поволжский немец, ВЫЖИЛ. У нас. А вот в "демократичных" СШП ты бы даже не родился.

Ну так и живите дальше, остатки немцев, как получается. Понтуйте своей чистотой и т.п. Но не забывайте - МЫ вам дали жить, как вам хочется, а не наоборот. А ежели выдрыгнетесь опять - "по нашим КРЮТЫМ правилам живите", опять огребете. Сидите в своем монастыре, а мы как-нибудь САМИ проживем, без понтовых "учителей", которые "за понты" огребали.

Ну да... Поэтому и огребли твои предки, за "немерянные знания" и за то, что "УЧИЛИ ЖИТЬ". И избы строить. А что в Германии "немного" теплее - не в счет. :) Все совпадает. Еще раз - хоть укакайся с разбегу, но МЫ вам позволяем жить, как вам нравится. А не наоборот. И опять повторю: будете ВЫЖУЖИВАТЬСЯ со своим немерянным "знанием", как правильно жить, ОПЯТЬ в НАГЛОЕ ХЛЕБАЛО огребете. Не учите нас жить. А то ведь опять нарветесь, что мы никого не учим жить, и не хотим, чтобы нас учили жить, а поэтому В НАГЛОЕ ХЛЕБАЛО "учителя" опять получат (как в истории записано).

Учи историю, сопленыш. Читай Бисмарка, раз русским "россказням" не веришь. Он ведь ВАШ. Своим врать не может (вроде как). Здоровее будешь.

Ну и "на добивание": хоть укакайся с разбегу своими "тевтонскими обычаями" и прочим, но РФ - МОЯ страна, а не твоя. Что-то не нравится - так "чемодан-вокзал-конечная остановка - "Дойчланд!"

Вали нах, "учитель", огребали такие, как ты, уже не раз, и будут дальше огребать. Чтобы со своим "уставом" в своем монастыре могли околевать. Гуляй, понтовая рванина, которая на словах круче всех, а как "за базар отвечать" - так "почему-то" обсираются. Учи историю. Хоть руссую, хоть по Бисмарку.

В СШП не только японцев в "лагеря труда и отдыха" загоняли, причем "немного" больше, чем в твоем случае с поволжскими немцами. Кстати, можешь вспомнить (или прочитать), что перед ВОВ была БОЛЬШАЯ мода у комдивов и выше именно твоих "поволжских немцев" в ординарцах, шоферах и т.п. держать...

Плачь дальше, что на твои "бефель унд орднунг" мы, русские, "положили с прицепом", и в результате "отлюбили и фамилию даже не спросили". :)

Угу. Только это МОЯ земля. И поэтому кто ее засИрает, буду Я РЕШАТЬ, а не ты, пи.зденыш наглый, забывший, как твои предки "по щам" получили, на халявку урвать захотевши МОЮ землю... Запасись лубрикантом, не так больно будет... :)

Ну и мне СОВЕРШЕННО ФИОЛЕТОВО, почем бакс или евро. Я рублями в магазе плачу, а не разрекламированными по "самые небалуйся" зелеными бамажками, которые дешевле той самой бумаги, на которой их печатают.

Лучше подумай, что будет, если "простой быд... россиянин" ОПЯТЬ наваляет по наглому хлебалу "гордому носителю западных ценностей". Хлебало наглое зажило? Так это поправимо. :)

Гордый носитель западных ценностей "немножко" забыл, что он не "быд.. россиянин". Сиди дальше в своем мире, пока опять "по щам" не прилетело. Понятно объяснил? Или СНОВА объяснять "интеллектуалу" надо, что будет, ежели "быд.." ВАС, толерастов, ОПЯТЬ будет пи.здить и приговаривать - "сиди в своей луже и квакай как хошь, но К НАМ не лезь - поджарим и на корм своим собачкам отправим".

Ну и "на добивание": твой "мир" давно в хлебало не получал? МНЕ конкретно НАСРАТЬ, что в силу немерянной наглости ты, ссыкунок, считаешь - весь мир твой. Спили мушку. :)

Шакуров!!!

Если не видел остальные серии сам поищи.

А ты боец! с этой мразотой так долго спорил. Я сразу понял его и бросил.

Я присоединяюсь к твоему мнению, я лучше не смогу выразится!

Ты будешь следующим. "ще не вмерлым".

Совсем простой вопрос: ЖИТЬ хочешь? Если "да" - не выжуживайся. Печеньки халявные не обещаю, но в живых останешься. Ежели будешь работать, а не трусы на жопе рвать насчет "нэзалэжности" и прочих артефактов, науке неизвестных.