4841

23

В русской устной речи существуют слова, определяющие возрастные классы мужчин и женщин. Они обозначают не только физический возраст, но и целую область правил, представлений и отношений, которые стояли за таким определением.

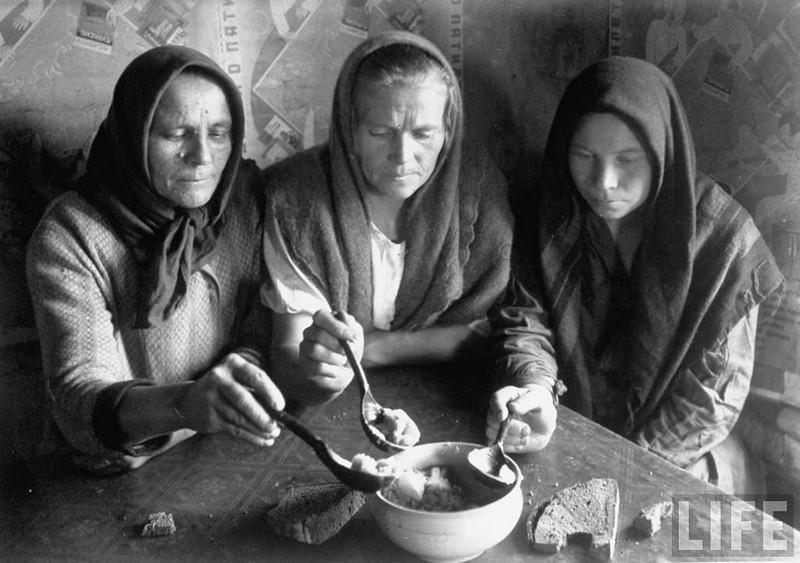

В отношении мужчин: парень (от рождения до женитьбы), мужик (от женитьбы до самостоятельного хозяйствования по смерти старшего хозяина или до выделения в отдельное хозяйство), сам, хозяин, большак (с момента обретения собственного дома и хозяйства).

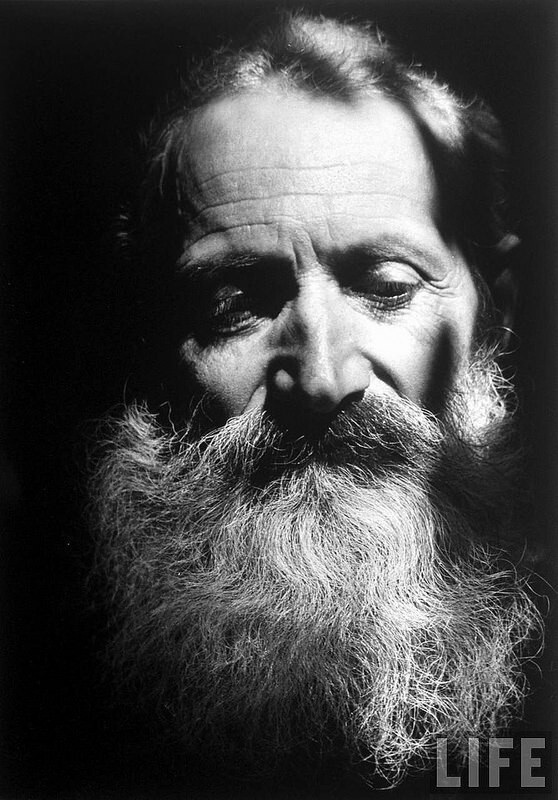

Нормальная жизнь крестьянина, исполненность его века определялись последовательным проживанием этих статусов-этапов. Старик — скорее возрастное, чем статусное определение пожилого мужчины. В этнографических материалах советского времени отсутствуют сведения о передаче большины младшему мужчине в доме, что можно объяснить дегенерацией института мужской большины в этот период, о чем будет сказано ниже. Одно из значений слова «большина» в русской речи — позиция хозяина или хозяйки в семье и доме. В материалах конца XIX в. есть упоминание о том, что такое действие производилось в случае физической немощи большака.

×

Женские возрастные определения таковы: девка/девушка (от рождения до замужества), молодка/молодая (от замужества до первого ребенка), баба (замужняя женщина, но не хозяйка в доме), большуха, хозяйка, сама. Большухой женщина становилась при выходе мужа на большину, смерти свекрови или же когда свекровь передавала большину одной из невесток в случае своей физической немощи. Тогда большаком оставался свекр, а хозяйкой — жена старшего сына. Слово «старуха», так же как и «старик», чаще употреблялось как возрастное определение. Муж-большак мог называть свою жену-большуху старухой. Но возможно было и статусное понимание слова: сама женщина, решаясь на передачу большины младшей женщине, признавала себя старухой.

Пребывание в том или ином возрастном статусе предполагало включенность в определенную сеть горизонтальных и вертикальных отношений сообщества, а также определенные имущественные правила и определенные статусные обязанности. Горизонтальные отношения между людьми, принадлежащими к одной возрастной группе, были отношениями договора и конкуренции.

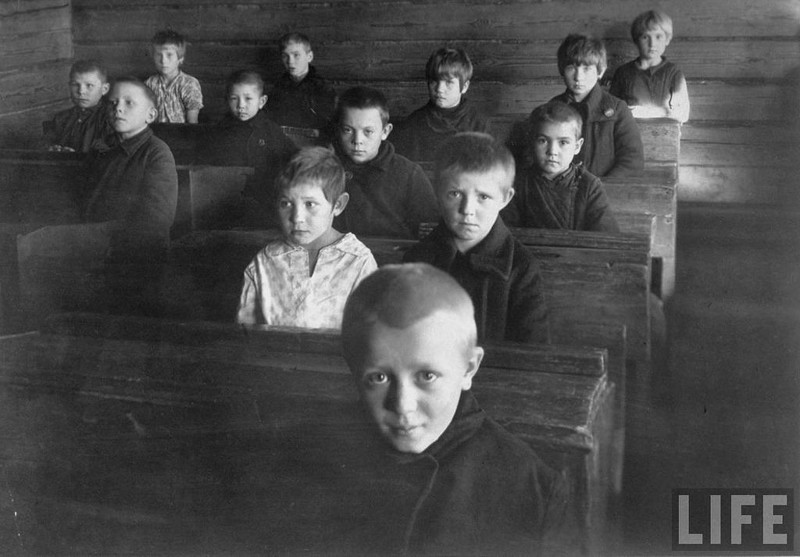

Парни бились за престиж — «честь» и «славу». Этот престиж определяется лихостью и отвагой личного поведения, а также групповой доблестью в компании парней. Лидер признавался «атаманом» своей «ватаги» (парней одной деревни), и он же был бесспорным фаворитом у девушек. Статус парня определялся не только его поведением, но и определенными имущественными отношениями. К ним относились одежда, средство передвижения, оружие, предметы личного обихода. Эти предметы составляли символический капитал парня. Уважение односельчан вызывал тот, кто «держал» сыновей «хорошо». Отношения групп парней и девок также были состязательными. Ставкой в этом состязании была «честь».

Задача девиц состояла в сохранении своей «чести» до брака, задача парней — в стяжании «мужской чести», которая определялась количеством любовных связей, смелостью в обращении с девушками и смелостью в драках.

Итак, главные черты поведения парня — удаль, риск, превращение добытых средств в символический капитал, множественность любовных связей. За своих парней перед властью и миром отвечал большак. Оценивающей группой для парня были своя ватага и девки. Но также — мужики деревни: с раннего возраста мальчики и парни принимали участие в общих мужских работах, оценка старших мужчин была для них исключительно важна. Неженатая молодежь подчинялась своим родителям, а также людям того же, что и родители, социального возраста. Эта форма вертикальных отношений сохранилась в обращениях тетя и дядя к старшим по статусу мужчинам и женщинам. Вертикальные отношения менялись, когда парень или девушка вступали в брак.

Девушка-невеста выходила из подчинения своим родителям и, став молодой женой, перепоручалась семье мужа. Связь между родителями и замужней дочерью становилась горизонтальной. Предполагались взаимная помощь, совет, проведывание, праздничная гостьба, но не подчинение. Вступив в брак, женщина становилась в подчиненное положение по отношению к мужу и его родителям — свекру и свекрови. Муж и родители мужа отвечали теперь перед миром за невестку. Иначе устраивались отношения подчинения мужчины.

Социальной задачей молодого мужчины было завоевание признания в среде мужиков, чтобы в свое время быть принятым в состав деревенского схода. Сход — коллегиальный управляющий орган деревни, состоявший из хозяев-мужчин. У старших мужчин — отцов — они учились ответственности и принятию решений. В мужских местах и в мужском общении — на рыболовном промысле, артельных работах, строительстве, на пивных праздниках — они набирали хозяйственный и социальный опыт. Воспитанию сыновей мужчины отдавали много времени: их брали с собой на многодневные рыбные и охотничьи промыслы, где кроме навыков ремесла молодые люди узнавали много другого, слушая разговоры старших мужчин. Отцы-большаки несли полную ответственность перед миром — государственной властью и общиной — за поведение всех членов своей семьи, а также за ее материальное состояние.

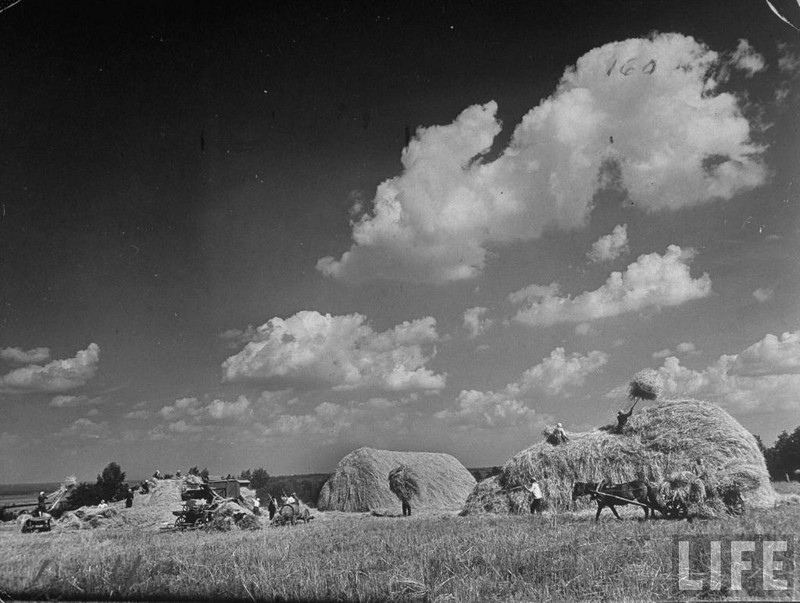

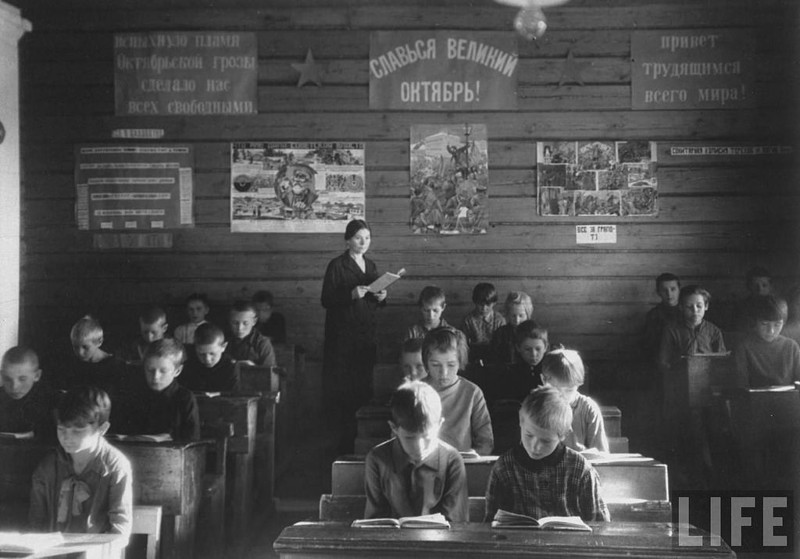

Отношения между мужскими поколениями существенно меняются с приходом советской власти. Советская власть в первую очередь ударила по мужской возрастной иерархии. Физически уничтожались «крепкие» большаки, опытные и успешные хозяева (на языке совдепа — «кулаки» и «середняки»), к началу 1930-х гг. был полностью разрушен институт схода. Власть в деревне захватывали те, кто получал санкции большевиков в областных центрах. Обычно это были мужчины, чья крестьянская мужская судьба не состоялась. Женившись и бросив семью либо еще парнями они ушли в город. Собственно, в деревню 1920-х гг. вернулись уполномоченными властью «сыновья» тех, кто составлял деревенский сход. Революция в российской деревне — а она произошла с коллективизацией во второй половине 20-х — начале 30-х гг. — в значительной степени была конфликтом между мужскими поколениями. Исторические данные о ходе коллективизации рубежа 30-х гг. позволяют увидеть за «классовыми» определениями участников событий их возрастной статус.

Такой пример: «Борисоглебские комсомольцы в процессе раскулачивания ликвидировали несколько батрацких хозяйств за то, что дочери хозяев вышли замуж за кулацких сыновей». Комсомольцы (а это — молодые люди) принимают решение о репрессии «хозяев», т.е. большаков. В результате коллективизации вместе с крестьянским хозяйством как семейно-производственной единицей общества был разрушен порядок освоения степеней ответственности, организованный в традиционном обществе через систему переходных ритуалов: проводы в армию, женитьба, принятие в мужскую артель (например, рыболовную), выход на большину, принятие в сход. Возрастная социализация мужчин, рожденных в советское время, успешно проходила до стадии «мужиков»: ватага, армия/война, женитьба. Именно эти модели поведения эффективно транслировались советскими поколениями: мужская группа с сильными коллективистскими связями, ответственность перед нею, риск и агрессивность.

На этапе освоения большины советский институт мужской возрастной социализации давал сбой: мужчины уходили на фронт и погибали, уезжали на стройки страны, поднимали целину, служили в армии, сидели на зонах и т.д. и т.п. Единственным путем социальной карьеры мужчины была партийная лестница. На каждом ее марше форма отношений выстраивалась подобно «мужскому союзу»: ценность товарищества (коллектива) была выше ценности семьи.

В учебнике психологии сталинской эпохи коллективизм описывается как специфическая черта характера советского человека: «Советский человек не может ставить перед собой жизненно важные цели, которые противопоставлялись бы целям коллектива, советский человек не рассматривает свою личную судьбу, свой личный успех оторванно от судьбы коллектива, от успеха общего, коллективного дела». Сбой в мужской возрастной социализации, произошедший в Советской России, с особой силой проявился в послевоенных поколениях. Возрастной кризис середины жизни в крестьянской традиционной культуре разрешался изменением социального статуса: мужчина становился хозяином, большаком. Поведенческие ограничения, сопровождавшие каждый из возрастных переходов, традиция восполняла статусным ростом: утрачивая часть своей свободы, человек прибавлял во власти и авторитете. Социальные институты, которые поддерживали переход мужчины от одного возрастного сценария к другому, к концу ХХ в. в сельской России оказались в значительной своей части разрушенными.

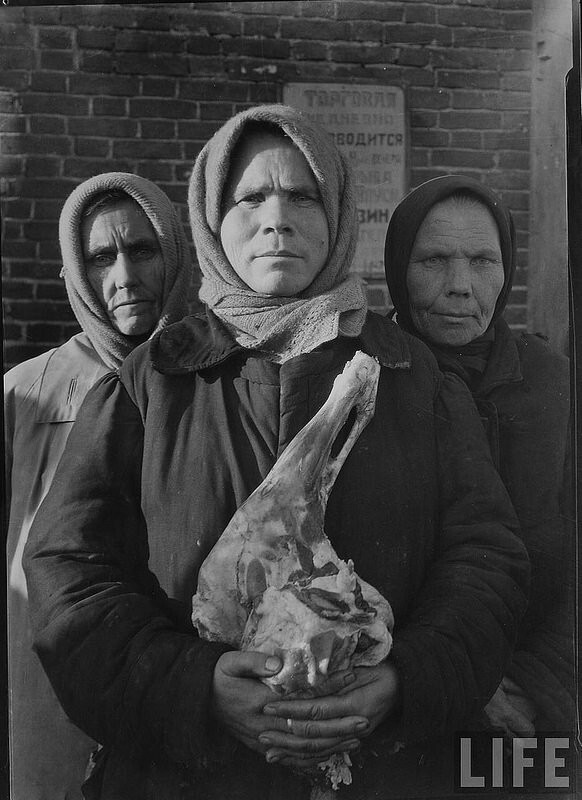

Возрастная социализация женщин в русской дореволюционной деревне разворачивалась иначе, чем мужская. Половозрастной статус женщины маркировался внешними признаками — одеждой, прической. До замужества девушка заплетала косу, замужняя женщина собирала волосы в пучок или на гребенку. Женщина, не вышедшая замуж и оставшаяся старой девой, продолжала заплетать косу.

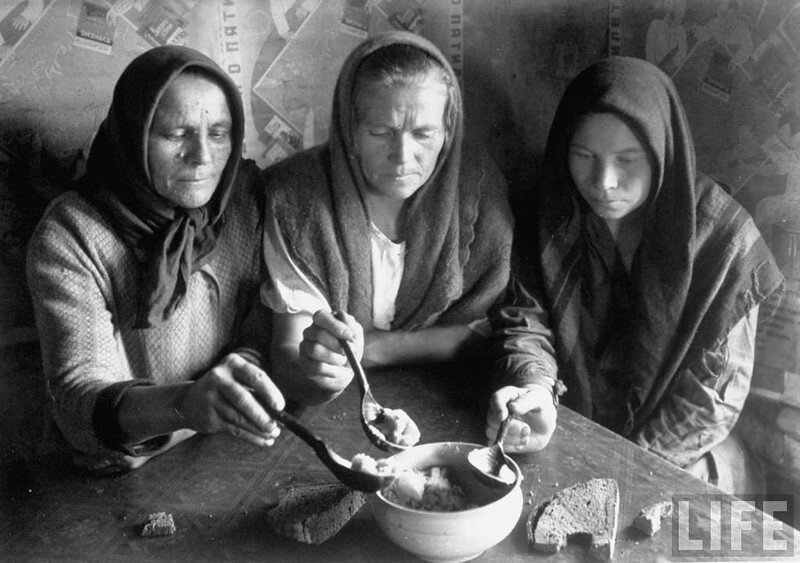

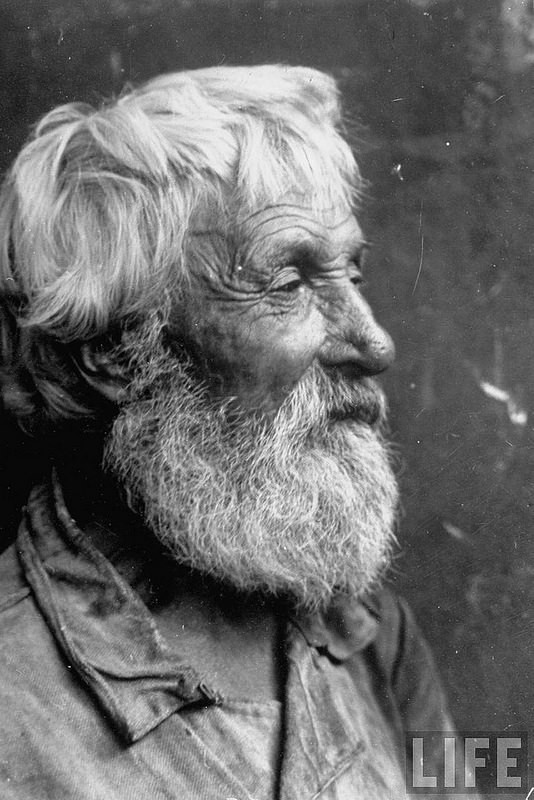

Обучать женским работам девочек начинали с раннего возраста. С 7 лет могли отправлять в няньки присматривать за маленькими детьми. С 10-12 лет девочки ходили с родителями на полевые работы: косить, грести, метать стога. В этом же возрасте учили готовить, но целиком готовила и топила печь в доме большуха, младшие могли лишь помогать. Ко времени замужества девушка уже умела, как правило, прясть, ткать, готовить, выполнять другую домашнюю работу. Но в доме мужа сразу после свадьбы круг ее обязанностей был ограничен и устанавливался свекровью.

Значительная сфера традиционных женских знаний и обязанностей подлежала передаче лишь по достижении женщиной определенного возрастного статуса. После появления собственных детей женщины могли участвовать в похоронных ритуалах, причитать на похоронах, включались в ритуальную деятельность, связанную с поминовением родителей.

Как парни одного поколения оставались «парнями» друг для друга, так и женщины одного поколения (одной беседы) оставались «девчатами» друг для друга. Отношения между возросшими до статуса хозяек «девчатами» существенно отличались от мужских отношений большаков: они были конкурентными. «Все топоры вместе, а грабли — врозь», — говорит пословица о мужских и женских отношениях в деревне.

Оценивающей группой женщины был «род». А родом для женщины была не ее собственная семья, а та семья, в которую она вошла, вступив в брак. В случае развода или смерти мужа крестьянка, по утверждению наших собеседниц, обычно не возвращалась в дом родителей.

Позиция женского авторитета, в деревне сохраняющаяся в виде сообщества старших женщин-большух, определяет возрастной этап сорокалетия. Большуха — хозяйка крестьянской усадьбы. Значительная часть хозяйства (огороды, скот, домашняя утварь, одежда и все, что связано с ее изготовлением, заготовка и запасы продуктов) под ее контролем, ей подчиняются все женщины семьи, дети и неженатые молодые мужчины.

Ответственность каждого из половозрастных классов русской деревни была организована по-разному. Парень отвечает за себя и, если он — атаман, за свою «шатию» перед старшими. Девушка отвечает за свою «честь» перед родителями. Женатый мужчина отвечает за себя и свою жену — перед отцом и «обществом». Большаки заботились как о семейном благе, так и о благе общины: сход отвечает перед властями за сбор налогов, распределение земли, отправку на военную службу и пр.

Наличие половозрастных классов и связанных с ними моделей поведения, типов социальных связей, отношений доминирования и подчинения предполагает и особую организацию крестьянского мира. Жизнь крестьянского социума обладает особым строением: ее невозможно представить как единую картину жизни. Люди, принадлежащие к разным половозрастным группам и занимающие различные социальные позиции, живут в разных мирах: их проекции жизни определены их жизненным опытом и вменены им тем статусом, который они получили посредством переходного ритуала.

Мир крестьянской девушки, с ожиданием суженого, защитой собственной чести, агональными отношениями с подружками и т.д., существенно отличается от мира молодой женщины, включенной в сложные перипетии отношений в чужой семье.

Так в общем виде — статически — может быть описана иерархическая система половозрастных классов русской деревни. Разумеется, это поверхностное описание, разумеется, есть существенные различия в локальных способах символизации того или иного статуса или того или иного переходного периода. Но само наличие половозрастных классов, понимаемых в указанном выше смысле, организующих иерархию русской деревни и определяющих распределение хозяйственных, социальных и властных функций, представляется нам несомненным фактом.

Ссылки по теме:

- Свадьба в грузинской деревне

- Странные названия российских деревень

- Экскурсия по деревне Эмира Кустурицы.

- Единственная дорога, по которой можно добраться до китайской деревни

- В затерянном мире

Спасибопартиизаэто.

и который должен жить дальше..