1732

8

Рязань можно рассматривать как своеобразную "модель" южнорусского города домонгольского времени, где не сохраняется органика. Большинство городов, разрушенных в 1237-1240 гг., прошли сходный путь развития; им присущи похожие планировка и застройка, фортификационные сооружения, типы жилищ и хозяйственных построек.

Особенности кремля в Рязани

Поскольку, в отличие от большинства городов - центров земель-княжений, на городище почти нет культурных слоев позднее XIII в., археологические исследования Института археологии РАН (1966-1980 гг., руководители А. Л. Монгайт, В. П. Даркевич) носили широкомасштабный характер и велись большими площадями. Это обстоятельство, наряду с хорошей сохранностью рельефа городища и микроландшафта вокруг него, позволило изучить градостроительную структуру и социальную топографию древней Рязани, определить время ее возникновения (вторая половина XI в.) и пути колонизации славянским населением. В Рязани первая и вторая линии укреплений опоясывают не детинец - княжескую резиденцию (как считал А. Л. Монгайт), а первоначальный город на окском пути. В нем были открыты усадьбы простых горожан без следов пребывания представителей правящей элиты.

Обширный курганный могильник "вне града" (вторая половина XI - первая половина XII в.) позволил определить этнокультурный состав первоначального населения Рязани. На новом этапе развития города, когда он становится столицей Муромо-Рязанского княжества, размеры его огражденной стенами территории увеличились в восемь раз, достигнув 60 гектаров (при этом были снесены насыпи некрополя). Именно тут возникает административный и культурный центр с тремя каменными храмами, боярскими "теремными строениями" и дворами зажиточных ремесленников-ювелиров. Густо застроенный подол и посадские усадьбы находились за стенами и не имели укреплений. На базе всей совокупности археологических данных не выдерживает критики тезис о двух культурах в древнерусском обществе - "феодальной" и "народной". Социальное расслоение, усложнение общественной стратификации, наблюдаемое в Рязани с середины XII в., почти не отразилось в топографии города: боярские дворы и усадьбы ремесленников соседствуют друг с другом. Нигде не обнаружены обособленные периферийные кварталы мастеров, связанных с массовым, особенно огнеопасным, производством (кузнецы, гончары и другие). Такие "концы" (слободы) скорее характерны для XVI-XVII вв.

Обширный курганный могильник "вне града" (вторая половина XI - первая половина XII в.) позволил определить этнокультурный состав первоначального населения Рязани. На новом этапе развития города, когда он становится столицей Муромо-Рязанского княжества, размеры его огражденной стенами территории увеличились в восемь раз, достигнув 60 гектаров (при этом были снесены насыпи некрополя). Именно тут возникает административный и культурный центр с тремя каменными храмами, боярскими "теремными строениями" и дворами зажиточных ремесленников-ювелиров. Густо застроенный подол и посадские усадьбы находились за стенами и не имели укреплений. На базе всей совокупности археологических данных не выдерживает критики тезис о двух культурах в древнерусском обществе - "феодальной" и "народной". Социальное расслоение, усложнение общественной стратификации, наблюдаемое в Рязани с середины XII в., почти не отразилось в топографии города: боярские дворы и усадьбы ремесленников соседствуют друг с другом. Нигде не обнаружены обособленные периферийные кварталы мастеров, связанных с массовым, особенно огнеопасным, производством (кузнецы, гончары и другие). Такие "концы" (слободы) скорее характерны для XVI-XVII вв.

Особенности кремля в Изборске

Замечательный пример мысовых городских поселений северо-запада Руси может служить так называемое «Труворово» городище, или городище Старого Изборска. Изборск упоминается в летописях уже под 862 г., в легендарном сказании o призвании на Русь князей Рюрика, Синеуса и Трувора. Как показали раскопки, поселение славян на месте данного городища появилось не раньше VIII или IX века. В трех километрах от городища была найдена англосаксонская монета времени Этельреда II (979—1016). Это свидетельствует о том, что город кривичей Изборск в начальный период существования был транзитным пунктом торговли северо-западной Руси с населенными районами Западной Европы.

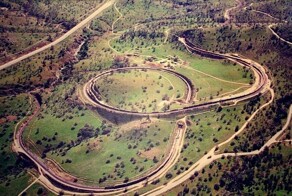

Площадка городища ровная и треугольная, ее площадь около 9500 квадратных метров. Городище занимает остроконечную часть высокого плато. Мыс плато вдается в прилегающую к нему широкую долину и доминирует над ней. На мысу и был построен сперва город кривичей. На востоке он защищался Городищенским озером, которое почти вплотную подступало к крутому склону мыса. На севере и западе был глубокий и обрывистый овраг, по дну которого протекал ручей. А на юге, где ровная поверхность мыса переходила в плато, — высокий подковообразный в плане вал. С внешней стороны вала проходил такой же формы ров. До наших дней сохранились лишь заплывшие остатки этого рва, со следами земляной перемычки, которая соединяла его противоположные стороны, а также оплывший вал с незначительными, довольно сильно пострадавшими от времени остатками прохода у его восточной оконечности. Эти сооружения являлись искусственными земляными препятствиями, которые обороняли поселение первых изборян с открытой стороны. Вместе с естественным рельефом и крутыми склонами мыса они ограничивали пространство поселения и определяли систему его обороны. Это была односторонняя система, рассчитанная на нападение со стороны свободного пространства плато. Она отвечала лишь элементарной тактике внезапных захватов поселений, но не была приспособлена к длительной обороне.

В 1330 году в псковских летописях встречается упоминание что: «Шолога посадник, а со псковичами и со изборяны поставиша град Изборск на горе на Жарави; того же лета и стену оучиниша камену и ровы изрыша под градом». Это известие традиционно трактовалось как свидетельство o строительстве каменных стен по периметру крепости. Но его можно трактовать и как сообщение o строительстве стены только на приступе, и как следствие — o строительстве крепости комбинированного типа. Такое толкование можно подкрепить существующим сегодня материалом исследований. Во-первых, рвы, которые упоминаются в тексте вместе со стеной, находились только на приступной стороне. Во-вторых, вряд ли псковичи всего за одно лето, сделали в Изборске больше, чем в Гдове сто лет позднее. В-третьих, В. В. Косточкин исследовал нынешние стены Изборской крепости и обнаружил, что стена на приступе имеет три слоя кладок, относящихся к разным временам. В то же время боковые стены (крепость в плане округло-треугольна) имеют только два слоя. Дополнительное исследование крепости, проведенное, чтобы уточнить расположение слоев, показало, что внутренний слой приступной стены гораздо более древний, чем два приложенных к нему наружных слоя: «башенный» и «междубашенный». Эти же два наружных слоя приступной стены окружают и крепость по сторонам. Если убрать их из стен крепости, то в ней останется только стена на приступе от Талавских до Никольских ворот Ее видимо и следует датировать 1330 годом. В-четвертых, башня Луковка, которая находится в тылу крепости, имеет два заложенных ходовых проема. Они расположены чуть ниже хода каменной крепостной стены огибающей башню снаружи. Возможно, сначала на высоте этих проемов к Луковке примыкали с двух противоположных сторон более низкие деревянные стены, а сквозь «стрельницу» можно было проходить. Стрельница здесь была нужна скорей всего для прикрытия «всхода» в тыловые деревянные ворота крепости и для прикрытия самих этих ворот.

«Башенный» слой стен Изборска псковичи строили, вероятно, после того, как вышли из строя сгнившие деревянные части крепости. Это было в начале XV века, после возведения в самом Пскове каменных костров-башен. Таким образом, в комбинированном виде Изборская крепость могла существовать более полувека.

Площадка городища ровная и треугольная, ее площадь около 9500 квадратных метров. Городище занимает остроконечную часть высокого плато. Мыс плато вдается в прилегающую к нему широкую долину и доминирует над ней. На мысу и был построен сперва город кривичей. На востоке он защищался Городищенским озером, которое почти вплотную подступало к крутому склону мыса. На севере и западе был глубокий и обрывистый овраг, по дну которого протекал ручей. А на юге, где ровная поверхность мыса переходила в плато, — высокий подковообразный в плане вал. С внешней стороны вала проходил такой же формы ров. До наших дней сохранились лишь заплывшие остатки этого рва, со следами земляной перемычки, которая соединяла его противоположные стороны, а также оплывший вал с незначительными, довольно сильно пострадавшими от времени остатками прохода у его восточной оконечности. Эти сооружения являлись искусственными земляными препятствиями, которые обороняли поселение первых изборян с открытой стороны. Вместе с естественным рельефом и крутыми склонами мыса они ограничивали пространство поселения и определяли систему его обороны. Это была односторонняя система, рассчитанная на нападение со стороны свободного пространства плато. Она отвечала лишь элементарной тактике внезапных захватов поселений, но не была приспособлена к длительной обороне.

В 1330 году в псковских летописях встречается упоминание что: «Шолога посадник, а со псковичами и со изборяны поставиша град Изборск на горе на Жарави; того же лета и стену оучиниша камену и ровы изрыша под градом». Это известие традиционно трактовалось как свидетельство o строительстве каменных стен по периметру крепости. Но его можно трактовать и как сообщение o строительстве стены только на приступе, и как следствие — o строительстве крепости комбинированного типа. Такое толкование можно подкрепить существующим сегодня материалом исследований. Во-первых, рвы, которые упоминаются в тексте вместе со стеной, находились только на приступной стороне. Во-вторых, вряд ли псковичи всего за одно лето, сделали в Изборске больше, чем в Гдове сто лет позднее. В-третьих, В. В. Косточкин исследовал нынешние стены Изборской крепости и обнаружил, что стена на приступе имеет три слоя кладок, относящихся к разным временам. В то же время боковые стены (крепость в плане округло-треугольна) имеют только два слоя. Дополнительное исследование крепости, проведенное, чтобы уточнить расположение слоев, показало, что внутренний слой приступной стены гораздо более древний, чем два приложенных к нему наружных слоя: «башенный» и «междубашенный». Эти же два наружных слоя приступной стены окружают и крепость по сторонам. Если убрать их из стен крепости, то в ней останется только стена на приступе от Талавских до Никольских ворот Ее видимо и следует датировать 1330 годом. В-четвертых, башня Луковка, которая находится в тылу крепости, имеет два заложенных ходовых проема. Они расположены чуть ниже хода каменной крепостной стены огибающей башню снаружи. Возможно, сначала на высоте этих проемов к Луковке примыкали с двух противоположных сторон более низкие деревянные стены, а сквозь «стрельницу» можно было проходить. Стрельница здесь была нужна скорей всего для прикрытия «всхода» в тыловые деревянные ворота крепости и для прикрытия самих этих ворот.

«Башенный» слой стен Изборска псковичи строили, вероятно, после того, как вышли из строя сгнившие деревянные части крепости. Это было в начале XV века, после возведения в самом Пскове каменных костров-башен. Таким образом, в комбинированном виде Изборская крепость могла существовать более полувека.

×

Особенности кремля в Костроме

Костромской кремль - полностью утраченный памятник.

Сейчас сохранились только редкие следы древних валов Старого Города.

Интересно, что на территории современной Костромы существовали, по меньшей мере, три деревянных крепости. Древнейший кремль в Костроме, вероятно, появился в середине-конце XII века. После долгих поисков, археологи, наконец, его обнаружили. Сейчас на этом месте - просто пересечение двух улиц и каменный памятный знак. В ходе археологических раскопок был выявлен культурный слой 12-го века, а также курганный могильник. Учеными было сделано предположение, что кладбище появилось еще в языческие времена. В этом районе культурный слой Костромы достигает своего максимума - 2,5 метра. Сам детинец оказался типичной русской крепостью домонгольского облика. Площадь его чуть более гектара. В крепости располагалась Федоровская церковь, соборный храм, один из древнейших в городе. Точное время когда построена церковь неизвестно. Но в 1276 году здесь похоронили князя Василя Квашню, а в 1320 тут венчался тверской князь Константин Михайлович с дочерью московского князя Софьей.

Вероятно, в какой-тот момент храм был разрушен и оказался забыт. После пожара 1416 года кремль был перенесен на более возвышенное место, на холм восточнее старого детинца, откуда открывался хороший обзор на Волгу. Судя по описанию, у крепости было 14 башен, в том числе 3 проездных. Главные ворота - Спасские - были на торгу, со стороны Дебри – Ильинские, безымянные - со стороны Волги. Башни были четырехгранными высотой до 5 метров. У проездных башен были отводные стрельни и тайник для воды. Все строения деревянные. Кроме культовых сооружений, в кремле были и казенные здания, осадные дворы (небольшие хоромы внутри кремля, чтобы прятаться, но не жить там), и частные дома. В начале XVII века к крепости, которая после того стала называться Старым городом, пристраивают впритык другую, названную Новым городом. Это произошло в 1619 году. Строили крепость сами горожане, "для осадного сидения", как говорится в источниках. Наверное, это был единственный случай в России, когда граждане сами ставили себе крепость, ограждая если не весь посад, то самую его главную часть. Такой гражданский подвиг был связан со Смутным временем, и с той напряженностью, которая сложилась в это время вокруг Костромы. Сейчас Новый город и есть настоящий центр Костромы.

Сейчас сохранились только редкие следы древних валов Старого Города.

Интересно, что на территории современной Костромы существовали, по меньшей мере, три деревянных крепости. Древнейший кремль в Костроме, вероятно, появился в середине-конце XII века. После долгих поисков, археологи, наконец, его обнаружили. Сейчас на этом месте - просто пересечение двух улиц и каменный памятный знак. В ходе археологических раскопок был выявлен культурный слой 12-го века, а также курганный могильник. Учеными было сделано предположение, что кладбище появилось еще в языческие времена. В этом районе культурный слой Костромы достигает своего максимума - 2,5 метра. Сам детинец оказался типичной русской крепостью домонгольского облика. Площадь его чуть более гектара. В крепости располагалась Федоровская церковь, соборный храм, один из древнейших в городе. Точное время когда построена церковь неизвестно. Но в 1276 году здесь похоронили князя Василя Квашню, а в 1320 тут венчался тверской князь Константин Михайлович с дочерью московского князя Софьей.

Вероятно, в какой-тот момент храм был разрушен и оказался забыт. После пожара 1416 года кремль был перенесен на более возвышенное место, на холм восточнее старого детинца, откуда открывался хороший обзор на Волгу. Судя по описанию, у крепости было 14 башен, в том числе 3 проездных. Главные ворота - Спасские - были на торгу, со стороны Дебри – Ильинские, безымянные - со стороны Волги. Башни были четырехгранными высотой до 5 метров. У проездных башен были отводные стрельни и тайник для воды. Все строения деревянные. Кроме культовых сооружений, в кремле были и казенные здания, осадные дворы (небольшие хоромы внутри кремля, чтобы прятаться, но не жить там), и частные дома. В начале XVII века к крепости, которая после того стала называться Старым городом, пристраивают впритык другую, названную Новым городом. Это произошло в 1619 году. Строили крепость сами горожане, "для осадного сидения", как говорится в источниках. Наверное, это был единственный случай в России, когда граждане сами ставили себе крепость, ограждая если не весь посад, то самую его главную часть. Такой гражданский подвиг был связан со Смутным временем, и с той напряженностью, которая сложилась в это время вокруг Костромы. Сейчас Новый город и есть настоящий центр Костромы.

Особенности Московского кремля

В отличие от многих русских городов история Москвы довольно полно документирована. О ее развитии могут свидетельствовать многочисленные летописи, сказания, легенды, планы и чертежи. В XIX веке начались археологические исследования, а в наше время эту богатую источниковую базу дополняют материалы инженерно-геологического исследования грунтов. Первые попытки воссоздания «первоначального рельефа» московского кремля были сделаны Рабиновичем и Федоровым. Но в их работах выявились довольно существенные расхождения, и работу пришлось повторить. Это позволило обнаружить местоположение и направление рвов, расположение крепостных стен в разные периоды существования города. Первые из обнаруженных укреплений относятся к городищу дьяковской культуры IV-III веков до н.э. После того, как крепость была разрушена, городище более тысячи лет пустовало и было восстановлено с приходом вятичей. С этого времени следует начинать историю Москвы и ее архитектуры. Согласно летописи Московский кремль строился четыре раза: 1147, 1156, 1339, 1365. Историк Забелин составил схему территориального роста Московского кремля. Впоследствии исследователи, основываясь на данной схеме, вносили свои коррективы. Первая московская крепость была обнаружена во время строительства Оружейной палаты. Ее условное название – Боровицкий град. Он построен гораздо раньше появления Рюрика на Руси и относился, скорей всего, к типу общинных крепостей, когда земледельческое население, живущее в деревнях и селах, было вынуждено строить крепости для защиты своей жизни и имущества.

Это место было наиболее удобным, так как с Боровицкого холма открывался хороший обзор Москвы реки, а в месте впадения в нее реки Неглинной образовывался брод удобный для строительства моста. Вторым названием Москвы, основываясь на исторических свидетельствах, было Кучково. По сведениям Рабиновича с конца XI до середины XII века вокруг крепости существовало предградие, вписавшееся в границы дьяковского городища и использовавшее его валы для защиты. В XII веке крепость и княжеский замок, разделенные до этого частоколом, слились в единый оборонительный комплекс. Третий этап в развитии кремля был установлен при строительстве Дворца съездов. Были найдены остатки стены XII века. Это было довольно серьезное укрепление, настолько, что при осаде города татаро-монголами они вынуждены были использовать метательные стенобитные орудия. В это время в москве сооружались и монументальные деревянные храмы. Дальнейшее развитие кремля связано с именем Ивана Калиты, который перенес столицу в Москву. Сюда же переместилась и митрополичья кафедра. К этому времени относится также начало каменного строительства в Москве. Москва становится центром Руси и ей тесно в своих прежних границах. В 1339 году был заложен новый город, что предполагало расширение его стен.

Теперь длина крепости составляла 1670 м. Она охватила вновь созданные каменные храмы. Вдоль восточной стены был вырыт глубокий ров. Новая крепость, несомненно, имела несколько башен, но об их размещении и количестве данных нет. В данном случае существуют только предположения. Усиление Москвы протекало в крайне сложный период. В 1343, 1354 и 1365 годах Москва подвергалась страшным пожарам. Поэтому в 1366 году Дмитрий Донской, посоветовавшись с братом и боярами, решил строить в Москве каменную крепость. К весне 1367 года запасов камня было достаточно, чтобы начать строительство. Кремль был возведен в одно лето почти в современных пределах. Данные письменных источников позволяют довольно точно представить контур стен и расположение башен. Крепость имела 8, а может и 9 башен. Из них 5 были на восточной стене. Это объясняется тем, что она более других была подвержена нападениям. Три из этих 5 башен – проездные. Толщина стен, предположительно, была небольшой. Как и в других крепостях, построенных до появления огнестрельного оружия. По-видимому, стены были также невысокими. Нет точных сведений о характере завершения стен. Возможно, наверху имелись деревянные части, которые согласно источникам были уничтожены пожаром 1445 года.

Вероятно, это были не единственные деревянные элементы и крепость можно отнести к комбинированному типу. Сомнения вызывает то обстоятельство, что кремль был возведен всего лишь за одно лето. В столь короткое время была проделана колоссальная работа, невероятная для Руси того времени. Сообщения из летописей под 1451 годом свидетельствуют о «деревянном кремле в Москве», кроме того А. Контарини сообщает о наличии деревянных стен в Москве в 1475 году. С трудом верится в то, что пострадавший кремль столицы латали деревом, ведь каменщики не вывелись на Руси. Вероятно, каменными были башни и стены в местах, наиболее подверженных нападению. Каменными были стены на приступе от р. Неглинной до р. Москвы и в тылу от Боровицких ворот по Свибловой стрельницы, а стены по берегу р. Неглинной и по берегу р. Москвы были деревянными. Таким образом, Московский Кремль Дмитрия Донского был каменно-деревянным и существовал в таковом виде с 1368 г. до конца XV в., т. е. столетие с четвертью. Сегодняшние границы кремль приобрел при Иване III в 1485-95 годах. Вторая половина XV и начало XVI столетия — время, когда совершенно изменился облик Москвы. В несколько раз возросла площадь, занятая городской застройкой; активизировалось каменное строительство, были поставлены новые кремлевские стены. Облик Москвы того времени можно проследить обратившись к свидетельствам иностранцев, посещавших столицу. Почти все иностранцы, писавшие о Московском государстве, дают нам более или менее подробные сведения о его столице. По словам Герберштейна: «город Москва лежит далеко на восток, если не в Азии, то, по крайней мере, на краю Европы. Город широко раскидывался в основном по ровной местности, не сдерживаясь никакими пределами, ни рвом, ни стенами, ни какими-то другими укреплениями».

По словам К. де Бруина: «теперь (XVII век) Москва гораздо больше и обширнее того, чем она была когда-нибудь прежде, и что в ней никогда не было такого множества каменных зданий, которое находится ныне и которое увеличивается почти ежедневно».

Наиболее полное описание Москвы в XVII веке у Олеария и Таннера. Авриль замечает: «вид на Москву издали есть одно из прекрасных зрелищ, когда-либо им виденных, по величине и великолепию города. Но очарование исчезало, как скоро путешественник въезжал в сам город: ему представлялись здесь неправильные и непонятные улицы, маленькие церкви, и множество невзрачных, бедных домиков; город, казавшийся издали великолепным Иерусалимом, внутри являлся бедным Вифлеемом».

По описанию Олеария, город состоял из пяти главных частей; три из них имели вид особых городов, огибавших один другой: это были Китай-город с Кремлем, Белгород и Земляной город.

Описание московского Кремля мы находим у К. де Бруина: «Москва разделяется на четыре части, из которых первую составляет замок, или крепость, называемый Кремль-город, лежащий на берегу Москвы-реки, идущей с западной стороны и впадающей в реку Оку. Замок этот, или Кремль, опоясан высокой каменною стеною, снабженной многими башнями.

Посреди большой площади, окруженной различными зданиями, возносится башня, или колокольня, Иван Великий, подле которой находится громадный колокол, упавший с колокольни во время пожара в 1701 году и разбившийся от падения. С высоты Ивановской колокольни открывается самый лучший вид на город, со множеством каменных церквей, которыми он наделен».

Далее идет описание Китай-города: «Эта часть обнесена высокою каменною стеною, называемою Красная стена, потому что некогда она была действительно красного цвета. Церковь Св. Троицы, построенная одним итальянским зодчим и составляющая дону из главных церквей города, находится среди этих стен как раз против Кремля. Здесь же происходит и главное торжище, всегда полное народа; также находятся большею частью лучшие господские дома, гостиный двор с купеческими товарами и замечательнейшие лавки, расположенные по отдельным улицам, смотря по роду товаров.

Третья часть этого города называется Белый город, или Белая стена. Эта часть с Китай-городом совершенно охватывает Кремль до самой Москвы-реки и имеет также свою стену. Небольшая речка Неглинная протекает через эту часть, имея с одной стороны (на одном берегу) Арсенал, а с другой – большой кабак, или дом, в котором продается водка».

Варкоч Николай - австрийский дипломат, ХVI в., трижды приезжал в Москву, вот как он описывал столицу: «Москва прекрасный и большой город в Московии, в котором имеет свое место пребывания Великий князь и Государь всех русских. Это сильный город, куда приезжают в большом количестве туземные и иностранные купцы из очень далеких краев: из Турции, Татарии, Персии, Туркмении, Кабардинской, Грузинской, Сибирской, Черкасской и других земель и ведут большую торговлю многими превосходными товарами: соболями, куницами и разными мехами, также воском, льном, салом и другими товарами, которые в великом множестве привозятся в удобное время года».

Ченслер Ричард († 1556) — английский мореплаватель и дипломат писал о москве; «Москва обширный город, думаю, что этот город больше Лондона с его предместьями. В Москве красивый Кремль, его стены из кирпича и очень высоки».

Дженкинсон Антони († 1610 или 1611) — английский купец и дипломат сообщает: «Москва — большой город; большая часть домов деревянные, некоторые каменные с железными рамами для лета. Много здесь красивых каменных церквей».

Это место было наиболее удобным, так как с Боровицкого холма открывался хороший обзор Москвы реки, а в месте впадения в нее реки Неглинной образовывался брод удобный для строительства моста. Вторым названием Москвы, основываясь на исторических свидетельствах, было Кучково. По сведениям Рабиновича с конца XI до середины XII века вокруг крепости существовало предградие, вписавшееся в границы дьяковского городища и использовавшее его валы для защиты. В XII веке крепость и княжеский замок, разделенные до этого частоколом, слились в единый оборонительный комплекс. Третий этап в развитии кремля был установлен при строительстве Дворца съездов. Были найдены остатки стены XII века. Это было довольно серьезное укрепление, настолько, что при осаде города татаро-монголами они вынуждены были использовать метательные стенобитные орудия. В это время в москве сооружались и монументальные деревянные храмы. Дальнейшее развитие кремля связано с именем Ивана Калиты, который перенес столицу в Москву. Сюда же переместилась и митрополичья кафедра. К этому времени относится также начало каменного строительства в Москве. Москва становится центром Руси и ей тесно в своих прежних границах. В 1339 году был заложен новый город, что предполагало расширение его стен.

Теперь длина крепости составляла 1670 м. Она охватила вновь созданные каменные храмы. Вдоль восточной стены был вырыт глубокий ров. Новая крепость, несомненно, имела несколько башен, но об их размещении и количестве данных нет. В данном случае существуют только предположения. Усиление Москвы протекало в крайне сложный период. В 1343, 1354 и 1365 годах Москва подвергалась страшным пожарам. Поэтому в 1366 году Дмитрий Донской, посоветовавшись с братом и боярами, решил строить в Москве каменную крепость. К весне 1367 года запасов камня было достаточно, чтобы начать строительство. Кремль был возведен в одно лето почти в современных пределах. Данные письменных источников позволяют довольно точно представить контур стен и расположение башен. Крепость имела 8, а может и 9 башен. Из них 5 были на восточной стене. Это объясняется тем, что она более других была подвержена нападениям. Три из этих 5 башен – проездные. Толщина стен, предположительно, была небольшой. Как и в других крепостях, построенных до появления огнестрельного оружия. По-видимому, стены были также невысокими. Нет точных сведений о характере завершения стен. Возможно, наверху имелись деревянные части, которые согласно источникам были уничтожены пожаром 1445 года.

Вероятно, это были не единственные деревянные элементы и крепость можно отнести к комбинированному типу. Сомнения вызывает то обстоятельство, что кремль был возведен всего лишь за одно лето. В столь короткое время была проделана колоссальная работа, невероятная для Руси того времени. Сообщения из летописей под 1451 годом свидетельствуют о «деревянном кремле в Москве», кроме того А. Контарини сообщает о наличии деревянных стен в Москве в 1475 году. С трудом верится в то, что пострадавший кремль столицы латали деревом, ведь каменщики не вывелись на Руси. Вероятно, каменными были башни и стены в местах, наиболее подверженных нападению. Каменными были стены на приступе от р. Неглинной до р. Москвы и в тылу от Боровицких ворот по Свибловой стрельницы, а стены по берегу р. Неглинной и по берегу р. Москвы были деревянными. Таким образом, Московский Кремль Дмитрия Донского был каменно-деревянным и существовал в таковом виде с 1368 г. до конца XV в., т. е. столетие с четвертью. Сегодняшние границы кремль приобрел при Иване III в 1485-95 годах. Вторая половина XV и начало XVI столетия — время, когда совершенно изменился облик Москвы. В несколько раз возросла площадь, занятая городской застройкой; активизировалось каменное строительство, были поставлены новые кремлевские стены. Облик Москвы того времени можно проследить обратившись к свидетельствам иностранцев, посещавших столицу. Почти все иностранцы, писавшие о Московском государстве, дают нам более или менее подробные сведения о его столице. По словам Герберштейна: «город Москва лежит далеко на восток, если не в Азии, то, по крайней мере, на краю Европы. Город широко раскидывался в основном по ровной местности, не сдерживаясь никакими пределами, ни рвом, ни стенами, ни какими-то другими укреплениями».

По словам К. де Бруина: «теперь (XVII век) Москва гораздо больше и обширнее того, чем она была когда-нибудь прежде, и что в ней никогда не было такого множества каменных зданий, которое находится ныне и которое увеличивается почти ежедневно».

Наиболее полное описание Москвы в XVII веке у Олеария и Таннера. Авриль замечает: «вид на Москву издали есть одно из прекрасных зрелищ, когда-либо им виденных, по величине и великолепию города. Но очарование исчезало, как скоро путешественник въезжал в сам город: ему представлялись здесь неправильные и непонятные улицы, маленькие церкви, и множество невзрачных, бедных домиков; город, казавшийся издали великолепным Иерусалимом, внутри являлся бедным Вифлеемом».

По описанию Олеария, город состоял из пяти главных частей; три из них имели вид особых городов, огибавших один другой: это были Китай-город с Кремлем, Белгород и Земляной город.

Описание московского Кремля мы находим у К. де Бруина: «Москва разделяется на четыре части, из которых первую составляет замок, или крепость, называемый Кремль-город, лежащий на берегу Москвы-реки, идущей с западной стороны и впадающей в реку Оку. Замок этот, или Кремль, опоясан высокой каменною стеною, снабженной многими башнями.

Посреди большой площади, окруженной различными зданиями, возносится башня, или колокольня, Иван Великий, подле которой находится громадный колокол, упавший с колокольни во время пожара в 1701 году и разбившийся от падения. С высоты Ивановской колокольни открывается самый лучший вид на город, со множеством каменных церквей, которыми он наделен».

Далее идет описание Китай-города: «Эта часть обнесена высокою каменною стеною, называемою Красная стена, потому что некогда она была действительно красного цвета. Церковь Св. Троицы, построенная одним итальянским зодчим и составляющая дону из главных церквей города, находится среди этих стен как раз против Кремля. Здесь же происходит и главное торжище, всегда полное народа; также находятся большею частью лучшие господские дома, гостиный двор с купеческими товарами и замечательнейшие лавки, расположенные по отдельным улицам, смотря по роду товаров.

Третья часть этого города называется Белый город, или Белая стена. Эта часть с Китай-городом совершенно охватывает Кремль до самой Москвы-реки и имеет также свою стену. Небольшая речка Неглинная протекает через эту часть, имея с одной стороны (на одном берегу) Арсенал, а с другой – большой кабак, или дом, в котором продается водка».

Варкоч Николай - австрийский дипломат, ХVI в., трижды приезжал в Москву, вот как он описывал столицу: «Москва прекрасный и большой город в Московии, в котором имеет свое место пребывания Великий князь и Государь всех русских. Это сильный город, куда приезжают в большом количестве туземные и иностранные купцы из очень далеких краев: из Турции, Татарии, Персии, Туркмении, Кабардинской, Грузинской, Сибирской, Черкасской и других земель и ведут большую торговлю многими превосходными товарами: соболями, куницами и разными мехами, также воском, льном, салом и другими товарами, которые в великом множестве привозятся в удобное время года».

Ченслер Ричард († 1556) — английский мореплаватель и дипломат писал о москве; «Москва обширный город, думаю, что этот город больше Лондона с его предместьями. В Москве красивый Кремль, его стены из кирпича и очень высоки».

Дженкинсон Антони († 1610 или 1611) — английский купец и дипломат сообщает: «Москва — большой город; большая часть домов деревянные, некоторые каменные с железными рамами для лета. Много здесь красивых каменных церквей».

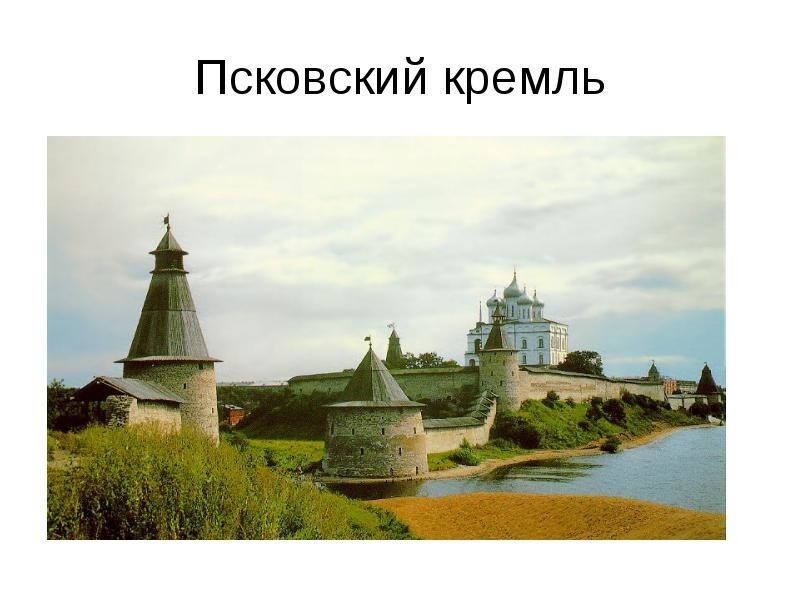

Особенности Псковского кремля

В Пскове детинец, который назывался Кромом, был расположен на скалистом мысу при впадении реки Псковы в реку Великую. Он представлял собой грозную крепость, которая была отрезана от посада рвом — «Греблей». В Пскове это был вечевой центр — «сердце» и «страж» всех городских «концов» и всей псковской земли. Неприступный вид крепость имела для врагов, а для хозяев она была надежным убежищем, «закромами», хранителем их святынь, имущества и самих жизней.

В Пскове ров-Гребля перед Детинцем пробит в скале, а для строительства вала использовался камень. Следовательно, и стенка рва и выше сложенный вал были каменными. Сложенную на известковом растворе каменную оборонительную стену на приступе Детинца псковичи называли Персями. Перси Пскова в плане имеют конфигурацию подковы, приставленной краями к Кромскому холму. Они находятся в низине под этим холмом. Пазуха внутри Персей была засыпана грунтом, а наверху когда-то находился двор псковских князей. До первого упоминания Персей под 1065 г. в Пскове был всего один князь Судислав и находился он там долго, — с 988 по 1059 г. (умер в Киево-Печерском монастыре в 1063 г.). Таким образом, можно допустить, что Перси Пскова возникли в конце X века с приездом этого князя в Псков. Следовательно, Перси появились в основном в качестве подпорной стены для размещения наверху княжеского двоpa, так как чисто оборонительную стену выгоднее было бы оставить наверху холма, а не спускать вниз. Конечно, во время битв каменные Перси Пскова выполняли также и функцию оборонительной стены. Позднее, они были облицованы каменными прикладками на известковом растворе и стали выглядеть обычной крепостной стеной.

В Пскове ров-Гребля перед Детинцем пробит в скале, а для строительства вала использовался камень. Следовательно, и стенка рва и выше сложенный вал были каменными. Сложенную на известковом растворе каменную оборонительную стену на приступе Детинца псковичи называли Персями. Перси Пскова в плане имеют конфигурацию подковы, приставленной краями к Кромскому холму. Они находятся в низине под этим холмом. Пазуха внутри Персей была засыпана грунтом, а наверху когда-то находился двор псковских князей. До первого упоминания Персей под 1065 г. в Пскове был всего один князь Судислав и находился он там долго, — с 988 по 1059 г. (умер в Киево-Печерском монастыре в 1063 г.). Таким образом, можно допустить, что Перси Пскова возникли в конце X века с приездом этого князя в Псков. Следовательно, Перси появились в основном в качестве подпорной стены для размещения наверху княжеского двоpa, так как чисто оборонительную стену выгоднее было бы оставить наверху холма, а не спускать вниз. Конечно, во время битв каменные Перси Пскова выполняли также и функцию оборонительной стены. Позднее, они были облицованы каменными прикладками на известковом растворе и стали выглядеть обычной крепостной стеной.

Особенности кремля в Новгороде

Первое упоминание в летописях непосредственно об укреплениях в Новгороде относится к 1044 г.: "На весну же Володимир заложи Новъгород и сдела его". Речь идет o Владимире Ярославиче – старшем сыне Ярослава Мудрого. Большинство ученых уверены, что какие-то оборонительные сооружения существовали в Новгороде и до 1044 года. Поселение к этому времени уже существовало и, естественно, не могло быть беззащитным. Даже в самом названии "Новгород" уже заложено понятие города, а значит и крепости. В. Л. Янина считает, что древнейший Детинец находился в северо-западной части современного Кремля в районе Владычного двора, то есть на северном островке. Этого мнения придерживается Э. А. Гордиенко, которая полагает, что древнейшим укреплением был Владычный двор. А, соответственно, строительство Владимира Ярославича в 1044 году было первым расширением укреплением и, скорей всего, было связано со строительством Софийского собора. Следует отметить, что высказывались мнения и o том, что первоначальный детинец был расположен в южной части кремля. Например, эту точку зрения поддерживал С. Н. Орлов.

Деревянная крепость XI—XII веков была довольно надежной для своего времени. За весь период существования кремль только один раз был захвачен врагом — полоцким князем Всеславом Брячиславичем в 1065 году. Деревянные крепостные стены, стоявшие на валу, много раз горели и снова восстанавливались. На протяжении XII — XIII веков в летописях нет сведений, относящихся к истории строительства Детинца. Только одно сообщение под 1262 годом, где говорится: "срубиша новгородцы город Нов, а с Литвою мир взяша", следовательно стены в это время были отстроены заново. В течение XIV – XV веков происходит постепенная замена деревянных укреплений Детинца на каменные. Начало этого превращения относится к рубежу XIII—XIV веков. Это было время оживления строительства в Новгороде после многих лет затишья.

Кремль расположен на холме, на высоте 10 метров над уровнем Волхова. В плане он имеет форму неправильного овала, вытянутого с юга на север и несколько вогнутого с прибрежной стороны. Наружный периметр крепостных стен 1487 метров, наибольшая длина с севера на юг 565 метров, ширина с запада на восток 220 метров. Общая площадь внутри стен 12,1 га. Кремль окружен глубоким рвом с юга, с севера и с запада. Вдоль Волхова на большом протяжении стен башни в настоящее время отсутствуют.

Деревянная крепость XI—XII веков была довольно надежной для своего времени. За весь период существования кремль только один раз был захвачен врагом — полоцким князем Всеславом Брячиславичем в 1065 году. Деревянные крепостные стены, стоявшие на валу, много раз горели и снова восстанавливались. На протяжении XII — XIII веков в летописях нет сведений, относящихся к истории строительства Детинца. Только одно сообщение под 1262 годом, где говорится: "срубиша новгородцы город Нов, а с Литвою мир взяша", следовательно стены в это время были отстроены заново. В течение XIV – XV веков происходит постепенная замена деревянных укреплений Детинца на каменные. Начало этого превращения относится к рубежу XIII—XIV веков. Это было время оживления строительства в Новгороде после многих лет затишья.

Кремль расположен на холме, на высоте 10 метров над уровнем Волхова. В плане он имеет форму неправильного овала, вытянутого с юга на север и несколько вогнутого с прибрежной стороны. Наружный периметр крепостных стен 1487 метров, наибольшая длина с севера на юг 565 метров, ширина с запада на восток 220 метров. Общая площадь внутри стен 12,1 га. Кремль окружен глубоким рвом с юга, с севера и с запада. Вдоль Волхова на большом протяжении стен башни в настоящее время отсутствуют.

Особенности Ярославского кремля

Как можно узнать из истории истинный Кремль Ярославля не сохранился до наших дней. Но все туристы принимают за него Спасский монастырь в центре города, который и сами жители именуют Кремлем. В XIII в. в нем был первый в России университет. В дальнейшем стены монастыря служили укрытием князьям. Потом в нем располагалось правительство России того времени, Совет всей земли. В XVIII в. монастырь упразднили, он стал резиденцией архиереев, переведенных из Ростова.

Сам же Кремль был построен еще в XI веке, его деревянные стены, видимо, были разрушены, после чего восстановлены в XII веке. Во время пожара в XVII в. они снова пострадали, после чего были уже поставлены стены Кремля протяженностью до 1,2 км, в них было 12 башен. После пожара не стали возводить каменные стены и башни, остановились лишь на возведении трех каменных башен, после чего решили, что каменный Кремль городу без надобности. До наших дней дожили всего две каменные башни: Власьевская (Знаменская) башня (1658–1669 гг.) и Волжская (Арсенальная) башня (1658–1669 гг.); стоящие посреди города без подведенных к ним стен и ныне представляют собой вполне самостоятельные постройки. Волжская башня (ее стены достигают 4 м. толщины) ранее имела деревянный шатер с дозорной вышкой в 17 м., отводную башню-захаб, 64 пушечных боя. В середине 19 в. башню переделали под арсенал, сняли с нее шатер и разрушили захаб. Стены Власьевской башни еще более толстые – 6 метров, у башни было 4 уровня боя, дозорная башня, набатный колокол и захаб (все это также было разобрано или перестроено в 19 в.). Ярославский кремль был построен в форме треугольника, «острие» которого составляет стрелка рек Волги и Которосли. На ней, как повествует «Сказание о построении города Ярославля», и был основан древнейший волжский город. Берега обеих рек здесь крутые и удобные для защиты. С северной стороны кремль защищал глубокий Медведицкий овраг, по которому до конца XVIII века текла речка Медведица. Историческое название кремля – Рубленый город. Вплоть до XIX века за Рубленым городом сохранялось значение главного административно-церковного центра Ярославля. По росписи 1648 года срубленные из дерева укрепления детинца (от слова «рубить» и происходит его название) включали в себя «2 башни проезжие, 10 глухих да 12 прясел». Под защитой этих кремлёвских стен находились воеводский дом, архиерейские палаты, а также городской собор.

Сам же Кремль был построен еще в XI веке, его деревянные стены, видимо, были разрушены, после чего восстановлены в XII веке. Во время пожара в XVII в. они снова пострадали, после чего были уже поставлены стены Кремля протяженностью до 1,2 км, в них было 12 башен. После пожара не стали возводить каменные стены и башни, остановились лишь на возведении трех каменных башен, после чего решили, что каменный Кремль городу без надобности. До наших дней дожили всего две каменные башни: Власьевская (Знаменская) башня (1658–1669 гг.) и Волжская (Арсенальная) башня (1658–1669 гг.); стоящие посреди города без подведенных к ним стен и ныне представляют собой вполне самостоятельные постройки. Волжская башня (ее стены достигают 4 м. толщины) ранее имела деревянный шатер с дозорной вышкой в 17 м., отводную башню-захаб, 64 пушечных боя. В середине 19 в. башню переделали под арсенал, сняли с нее шатер и разрушили захаб. Стены Власьевской башни еще более толстые – 6 метров, у башни было 4 уровня боя, дозорная башня, набатный колокол и захаб (все это также было разобрано или перестроено в 19 в.). Ярославский кремль был построен в форме треугольника, «острие» которого составляет стрелка рек Волги и Которосли. На ней, как повествует «Сказание о построении города Ярославля», и был основан древнейший волжский город. Берега обеих рек здесь крутые и удобные для защиты. С северной стороны кремль защищал глубокий Медведицкий овраг, по которому до конца XVIII века текла речка Медведица. Историческое название кремля – Рубленый город. Вплоть до XIX века за Рубленым городом сохранялось значение главного административно-церковного центра Ярославля. По росписи 1648 года срубленные из дерева укрепления детинца (от слова «рубить» и происходит его название) включали в себя «2 башни проезжие, 10 глухих да 12 прясел». Под защитой этих кремлёвских стен находились воеводский дом, архиерейские палаты, а также городской собор.

Особенности Смоленского кремля

Смоленск - город на Днепре. Его крепостная стена была возведена по плану Федора Коня, который приехал в город в 1595 году. Ее длина 6 км. 380 м. Сейчас сохранилось лишь 17 башен и участки стены. Несмотря на то, что стена построена довольно поздно, есть все основания полагать, что город был укреплен и ранее. Об этом может свидетельствовать упоминание Смоленска в летописи как крепости, а также слова Константина багрянородного, который называл крепостями только Смоленск, Киев и Витичев. В историографии господствует мнение, что местом основания города следует считать Соборную гору. Так как в 1101 году здесь был возведен Успенский собор, подобные соборы сооружались в детинцах. Археологическое изучение Смоленска было начато в 20-х годах XX века. Оно выявило слои дославанского периода, древнерусские, рубежа XI-XII веков и более поздние. Однако, в древности Соборная гора была значительно меньше по площади, что позволило Д. А. Авдусину высказать гипотезу, что она не являлась местом первоначального поселения, а была лишь более поздним религиозным центром. Это предположение подтвердили археологические раскопки, а так же тот факт, что первые храмы зачастую строились на местах бывших капищ.

В разрядных книгах 1475-1598 годов под 1580 годом в Смоленске упоминается «большой старый деревянный город». Его изображения прослеживаются на медали в память взятия Смоленска в 1611 году. Основываясь на известных данных, С. П. Писаревым была предложена модель прохождения вала. С его мнением согласились и другие исследователи. Позднее трасса вала была скорректирована. Что касается его датировки, то было высказано несколько точек зрения и до сих пор исследователи не пришли к единому мнению. В настоящее время нет археологических данных и графических источников, которые смогли бы рассказать что-либо о системе обороны крепости, поэтому для ее реконструкции используются лишь немногочисленные письменные источники. Документы, относящиеся к осаде города поляками в 1609-1611 годов, свидетельствуют о том, что стены состояли из городен. Например, в 1610 году Шеиным и Горчаковым был отдан приказ раздать на дрова несколько городен. Существуют также упоминания об их продаже. Срубы, которые составляли стену крепости, были забиты глиной изнутри, и, вероятно, обмазаны ею снаружи. С появлением огнестрельного оружия в стенах устраиваются бойницы, скорей всего в несколько ярусов, так как в источниках отмечено наличие нижнего боя. Дополнительно крепость усиливали башни. «Старый город» просуществовал до начала XVII века и был уничтожен, потеряв свое прежнее значение.

Таким образом, мы рассмотрели частные особенности кремлей таких городов как Рязань, Изборск, Кострома, Москва, Псков, Новгород, Ярославль, Ивангород, Смоленск. Мы проследили, что крепости в данных городах имеют те общие черты, которые мы выделили в предыдущей главе. Наряду с этим, они сильно отличаются друг от друга, что обусловлено особенностями местности, рельефа, временем постройки и другими факторами. Многие крепости уже разрушены или неоднократно перестраивались, поэтому восстановить их первоначальный облик можно лишь благодаря археологическим раскопкам.

В разрядных книгах 1475-1598 годов под 1580 годом в Смоленске упоминается «большой старый деревянный город». Его изображения прослеживаются на медали в память взятия Смоленска в 1611 году. Основываясь на известных данных, С. П. Писаревым была предложена модель прохождения вала. С его мнением согласились и другие исследователи. Позднее трасса вала была скорректирована. Что касается его датировки, то было высказано несколько точек зрения и до сих пор исследователи не пришли к единому мнению. В настоящее время нет археологических данных и графических источников, которые смогли бы рассказать что-либо о системе обороны крепости, поэтому для ее реконструкции используются лишь немногочисленные письменные источники. Документы, относящиеся к осаде города поляками в 1609-1611 годов, свидетельствуют о том, что стены состояли из городен. Например, в 1610 году Шеиным и Горчаковым был отдан приказ раздать на дрова несколько городен. Существуют также упоминания об их продаже. Срубы, которые составляли стену крепости, были забиты глиной изнутри, и, вероятно, обмазаны ею снаружи. С появлением огнестрельного оружия в стенах устраиваются бойницы, скорей всего в несколько ярусов, так как в источниках отмечено наличие нижнего боя. Дополнительно крепость усиливали башни. «Старый город» просуществовал до начала XVII века и был уничтожен, потеряв свое прежнее значение.

Таким образом, мы рассмотрели частные особенности кремлей таких городов как Рязань, Изборск, Кострома, Москва, Псков, Новгород, Ярославль, Ивангород, Смоленск. Мы проследили, что крепости в данных городах имеют те общие черты, которые мы выделили в предыдущей главе. Наряду с этим, они сильно отличаются друг от друга, что обусловлено особенностями местности, рельефа, временем постройки и другими факторами. Многие крепости уже разрушены или неоднократно перестраивались, поэтому восстановить их первоначальный облик можно лишь благодаря археологическим раскопкам.

Еще крутые истории!

- "Мой муж живет в страхе, что я уйду от него"

- Женщину осудили за убийство мужа после того, как попугай повторил "последние слова" жертвы

- Преданная собака целый месяц ждала хозяев, которые бросили её

реклама

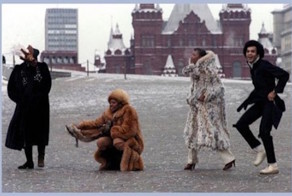

Первое фото - Зарайск, в Рязани кроме валунов ничего нет! Только княжеские постройки.

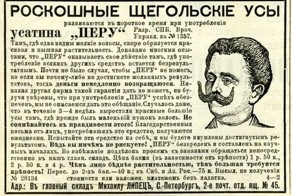

Последнее фото - Тула. В Смоленске нет полных частей стены и он напорядок выше.