1363

1

Как ни ностальгируй по хрусту французской булки, а придется смириться с фактом из советских учебников: дореволюционная Россия была страной темной и неблагополучной. То была прежде всего страна массовой неграмотности: число тех, кто знал грамоту, составляло около трети населения империи, и это даже без учета Средней Азии и других глухих уголков, где количество грамотных было еще ниже.

Именно из этого отсталого общества большевики собирались «делать» образцовую социалистическую республику.

Правительство озаботилось ликвидацией безграмотности в самый напряженный год Гражданской войны. «Нам нужно громадное повышение культуры», — писал председатель первого советского правительства Ленин. 26 декабря 1919 года Совет народных комиссаров принял знаменитый декрет «О ликвидации безграмотности в РСФСР», обязавший всех граждан страны в возрасте от 8 до 50 лет, не умевших читать и писать, учиться грамоте. На русском или родном языке — по выбору (сказалась дань интернационализму).

Обучение должно было вестись в системе государственных школ. Беда заключалась лишь в том, что такой системы в те годы попросту не существовало: не было ни самих школ, ни достаточного числа учителей, которые могли бы вести уроки. Эту систему предстояло создать, что называется, из подручных материалов. 19 июня 1920 года Совнарком сформировал Всероссийскую чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности (Ликбез). Ликбез подчинялся Наркомату просвещения, которым руководил Анатолий Луначарский. «Чрезвычайка» должна была готовить учителей, издавать учебники, налаживать курсы, подыскивая для них подходящие помещения.

Декрет разрешал использовать для проведения уроков церкви, клубы, частные дома, подходящие помещения на фабриках и заводах. За уклонение от учебы неграмотные привлекались к уголовной ответственности, равно как и их родственники или наниматели, решившие им воспрепятствовать. Впрочем, декрет предусматривал для желающих обучаться не только кнут, но и пряник: им сокращали рабочий день на два часа с сохранением заработной платы. Наркомпрос наделялся правом привлекать к обучению неграмотных все общественные организации, а также всех грамотных людей — профессоров и писателей обязали учить рабочих и крестьян в порядке трудовой повинности.

К осени 1920 года Ликбез наладил в 26 губерниях курсы учителей — ликвидаторов неграмотности. В каждом селе с числом неграмотных более 15 должен был создаваться «ликвидационный пункт», где велось обучение. Когда Гражданская война в стране пошла на спад, первоочередным стал вопрос о восстановлении хозяйства — требовалось готовить квалифицированных рабочих, внедрять передовые методы производства. Вот почему прошедший в 1922 году 1-й Всероссийский съезд по ликвидации неграмотности признал приоритетным обучение грамоте рабочих промышленных предприятий и совхозов, членов профсоюзов и других представителей молодого пролетариата (18–30 лет). Отныне каждый рабочий должен был 6–8 часов в неделю уделять учебе. Курс обучения устанавливался в 7 месяцев.

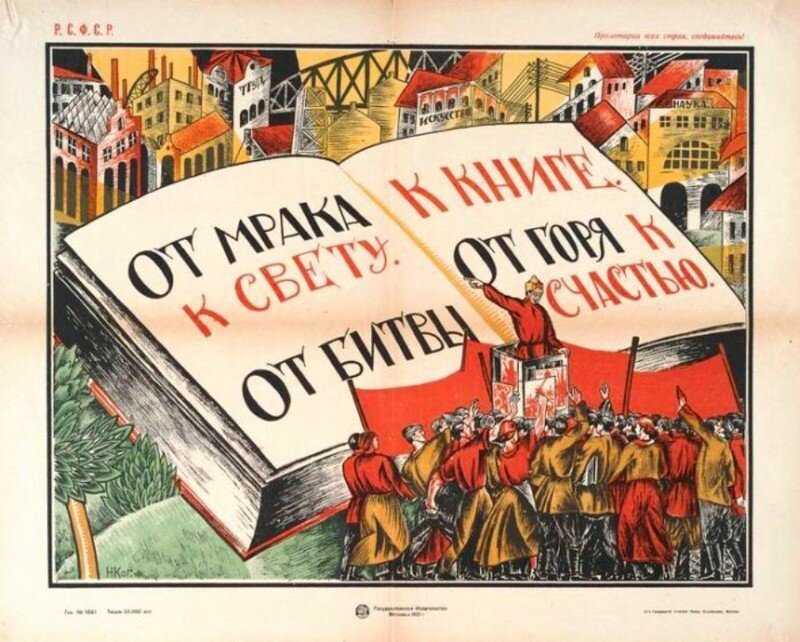

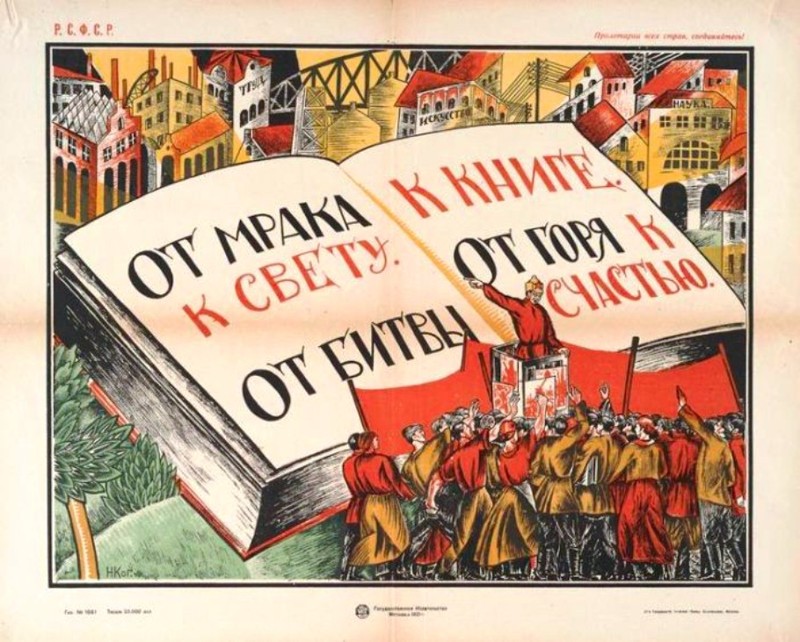

Борьба с неграмотностью превратилась в движение энтузиастов, охватившее всю страну. В 1925 году активисты-просветители объединились в добровольное общество «Долой неграмотность». Среди его членов было немало тех, кто сам еще недавно не умел читать. Они в полной мере могли оценить ценность знаний, которые им подарили другие. Правительство же понемногу превращало ликпункты в центры идеологической пропаганды: в середине 1920-х в программы ликбеза в качестве обязательного был введен курс политической грамоты.

Однако добиться быстрой ликвидации безграмотности не удалось — в годы военного коммунизма было легко отправлять рабочих, трудившихся на национализированных предприятиях, на курсы, а вот в годы нэпа частные наниматели вовсе не испытывали радости от того, что их персонал трудится на два часа в день меньше. Да и сами неграмотные видели в умении читать и писать куда меньше плюсов, чем в постоянной работе. В результате СССР к 1926 году занимал по уровню грамотности в Европе лишь 19-е место. Особенно много не умеющих читать и писать было в селах.

Переломить ситуацию удалось лишь в 1930-е — во многом за счет естественной смены поколений. Введение всеобщего начального образования в 1930-е годы позволило стране перейти к цивилизованной системе обучения детей школьным предметам. К концу десятилетия молодежь читала уже практически поголовно, среди людей среднего возраста число грамотных превышало 96%. Необходимость в принудительных методах распространения знаний наконец отпала. Тем не менее высоким уровнем образования и науки советские люди были обязаны именно «чрезвычайке», давшей миллионам доступ к книге.

Правительство озаботилось ликвидацией безграмотности в самый напряженный год Гражданской войны. «Нам нужно громадное повышение культуры», — писал председатель первого советского правительства Ленин. 26 декабря 1919 года Совет народных комиссаров принял знаменитый декрет «О ликвидации безграмотности в РСФСР», обязавший всех граждан страны в возрасте от 8 до 50 лет, не умевших читать и писать, учиться грамоте. На русском или родном языке — по выбору (сказалась дань интернационализму).

Обучение должно было вестись в системе государственных школ. Беда заключалась лишь в том, что такой системы в те годы попросту не существовало: не было ни самих школ, ни достаточного числа учителей, которые могли бы вести уроки. Эту систему предстояло создать, что называется, из подручных материалов. 19 июня 1920 года Совнарком сформировал Всероссийскую чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности (Ликбез). Ликбез подчинялся Наркомату просвещения, которым руководил Анатолий Луначарский. «Чрезвычайка» должна была готовить учителей, издавать учебники, налаживать курсы, подыскивая для них подходящие помещения.

Декрет разрешал использовать для проведения уроков церкви, клубы, частные дома, подходящие помещения на фабриках и заводах. За уклонение от учебы неграмотные привлекались к уголовной ответственности, равно как и их родственники или наниматели, решившие им воспрепятствовать. Впрочем, декрет предусматривал для желающих обучаться не только кнут, но и пряник: им сокращали рабочий день на два часа с сохранением заработной платы. Наркомпрос наделялся правом привлекать к обучению неграмотных все общественные организации, а также всех грамотных людей — профессоров и писателей обязали учить рабочих и крестьян в порядке трудовой повинности.

К осени 1920 года Ликбез наладил в 26 губерниях курсы учителей — ликвидаторов неграмотности. В каждом селе с числом неграмотных более 15 должен был создаваться «ликвидационный пункт», где велось обучение. Когда Гражданская война в стране пошла на спад, первоочередным стал вопрос о восстановлении хозяйства — требовалось готовить квалифицированных рабочих, внедрять передовые методы производства. Вот почему прошедший в 1922 году 1-й Всероссийский съезд по ликвидации неграмотности признал приоритетным обучение грамоте рабочих промышленных предприятий и совхозов, членов профсоюзов и других представителей молодого пролетариата (18–30 лет). Отныне каждый рабочий должен был 6–8 часов в неделю уделять учебе. Курс обучения устанавливался в 7 месяцев.

Борьба с неграмотностью превратилась в движение энтузиастов, охватившее всю страну. В 1925 году активисты-просветители объединились в добровольное общество «Долой неграмотность». Среди его членов было немало тех, кто сам еще недавно не умел читать. Они в полной мере могли оценить ценность знаний, которые им подарили другие. Правительство же понемногу превращало ликпункты в центры идеологической пропаганды: в середине 1920-х в программы ликбеза в качестве обязательного был введен курс политической грамоты.

Однако добиться быстрой ликвидации безграмотности не удалось — в годы военного коммунизма было легко отправлять рабочих, трудившихся на национализированных предприятиях, на курсы, а вот в годы нэпа частные наниматели вовсе не испытывали радости от того, что их персонал трудится на два часа в день меньше. Да и сами неграмотные видели в умении читать и писать куда меньше плюсов, чем в постоянной работе. В результате СССР к 1926 году занимал по уровню грамотности в Европе лишь 19-е место. Особенно много не умеющих читать и писать было в селах.

Переломить ситуацию удалось лишь в 1930-е — во многом за счет естественной смены поколений. Введение всеобщего начального образования в 1930-е годы позволило стране перейти к цивилизованной системе обучения детей школьным предметам. К концу десятилетия молодежь читала уже практически поголовно, среди людей среднего возраста число грамотных превышало 96%. Необходимость в принудительных методах распространения знаний наконец отпала. Тем не менее высоким уровнем образования и науки советские люди были обязаны именно «чрезвычайке», давшей миллионам доступ к книге.

Источник:

Еще крутые истории!

реклама

На самом деле реформа языка была подготовлена задолго до октября 1917 года, и не революционерами, а лингвистами. Конечно, не все они были чужды политике, но вот показательный факт: среди разработчиков новой орфографии были люди с крайне правыми (можно сказать, контрреволюционными) взглядами, например академик А. И. Соболевский, известный своим активным участием в деятельности разного рода националистических и монархических организаций. Подготовка к проведению реформы началась в конце XIX века: после выхода в свет трудов Якова Карловича Грота, впервые собравшего вместе все орфографические правила, стала ясна необходимость упорядочения и упрощения русского правописания.

Необходимо отметить, что мысли о неоправданной сложности русского письма приходили в голову некоторым ученым еще в XVIII веке. Так, Академия наук впервые попыталась исключить букву «ижица» из русского алфавита еще в 1735 году, а в 1781 году по инициативе директора Академии наук Сергея Герасимовича Домашнева один раздел «Академических известий» был напечатан без буквы Ъ в конце слов (иными словами, отдельные примеры «большевицкой» орфографии можно было встретить за сто с лишним лет до революции!).

В 1904 году при Отделении русского языка и словесности Академии наук была создана Орфографическая комиссия, перед которой и была поставлена задача упрощения русского письма (прежде всего – в интересах школы). Возглавил комиссию выдающийся русский языковед Филипп Федорович Фортунатов, а в ее состав входили крупнейшие ученые того времени – А. А. Шахматов (возглавивший комиссию в 1914 году, после смерти Ф. Ф. Фортунатова), И. А. Бодуэн де Куртенэ, П. Н. Сакулин и другие.

Результаты дальнейшей работы языковедов оценивало уже Временное правительство. 11 мая (24 мая по новому стилю) 1917 года состоялось совещание с участием членов Орфографической комиссии Академии наук, языковедов, учителей школ, на котором было решено смягчить некоторые положения проекта 1912 года (так, члены комиссии согласились с предложением А. А. Шахматова сохранить мягкий знак на конце слов после шипящих). Результатом обсуждения стало «Постановление совещания по вопросу об упрощении русского правописания», которое было утверждено Академией наук.

Новая орфография была введена двумя декретами: после первого декрета, подписанного наркомом просвещения А. В. Луначарским и опубликованного 23 декабря 1917 года (5 января 1918 года), последовал второй декрет от 10 октября 1918 года за подписью заместителя наркома М. Н. Покровского и управляющего делами Совета Народных Комиссаров В. Д. Бонч-Бруевича. Уже в октябре 1918 года на новую орфографию перешли официальные органы большевиков – газеты «Известия» и «Правда».

В это время в стране уже полыхала Гражданская война, и старая орфография, отмененная декретами большевиков, стала одним из символов сопротивления новой власти; такую же роль она играла и для русской эмиграции. За политическими спорами и идеологическими установками, в огне Гражданской войны, за десятилетия яростной вражды двух систем, о чисто языковом смысле реформы – стремлении лингвистов всего-навсего избавить русское письмо от лишних букв, обозначавших давно исчезнувшие или совпавшие с другими звуки, – почти совсем забыли…

Таким образом, современная орфография – не следствие «большевицкого произвола», «насильственного упрощения языка», а результат многолетней работы лучших русских языковедов, направленной на совершенствование правил правописания."

"Война и миръ"

или

"Война и мiръ"?

В начале 90 на ЧГК ответили