28165

9

В 1980-е годы в СССР не только строили «Буран» и играли в перестройку, но и пытались предугадать будущее потребительского рая, что было особенно невероятно в условиях дефицита. И все-таки в то время советские ученые смогли спрогнозировать появление и умных часов, и смартфонов, и ноутбуков, и беспроводного подключения домашней электроники. Более того, все это предполагалось связать в единую систему, организовав нечто вроде умного дома.

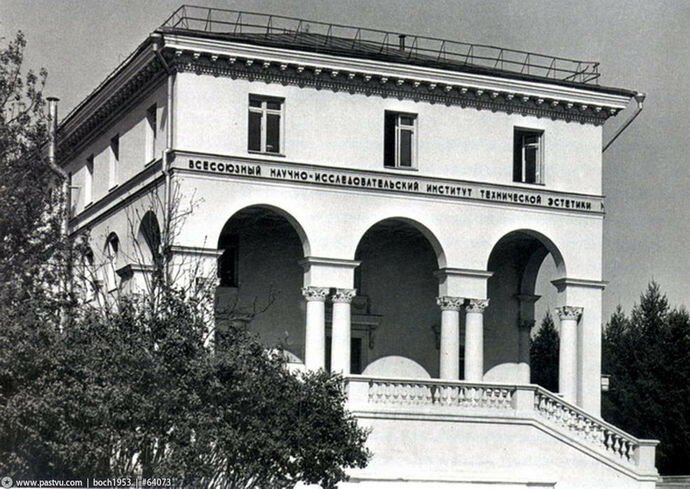

Союз уже начинал трещать по швам, однако многочисленные институты, бюро и прочие ведомства с чудными аббревиатурами еще продолжали работать, иногда выдавая на-гора свежие идеи, опередившие время на несколько десятилетий. Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ), например, продумал систему, напоминающую концепцию умного дома, нынче только набирающую популярность.

В институте определили главный недостаток существовавшей в то время системы таких бытовых устройств, как телевизор, магнитофон, видеомагнитофон, компьютер, принтер и акустика. Собственно, никакой системы не было, что и являлось основным недостатком. По сути, многие девайсы многократно дублировали функциональность друг друга, при этом практически никак не взаимодействуя и не сочетаясь.

Идея сотрудников ВНИИТЭ была такая: отказаться от телевизоров, магнитофонов, компьютеров и прочих устройств как от самодостаточных девайсов, заменив их функциональными блоками, объединенными в систему. Вот как об этом говорили сами ученые: «Центральный процессор принимает информацию извне (по эфиру, кабельным сетям, световодам, телефонным сетям и т. п.) или из собственных запоминающих устройств. Аппаратура ближайшего будущего сохранит какое-то время различное сочетание существующих носителей информации от грампластинок до слайдов. На следующем этапе осуществится переход ко все более универсальным носителям, на которых в цифровой форме будет храниться самая разная информация — музыка, видеопрограммы, слайды, обучающие и игровые программы, тексты… Переход на универсальные носители все более миниатюрных размеров приведет к подлинной революции в дизайне бытовой радиоэлектроники».

Идея сотрудников ВНИИТЭ была такая: отказаться от телевизоров, магнитофонов, компьютеров и прочих устройств как от самодостаточных девайсов, заменив их функциональными блоками, объединенными в систему. Вот как об этом говорили сами ученые: «Центральный процессор принимает информацию извне (по эфиру, кабельным сетям, световодам, телефонным сетям и т. п.) или из собственных запоминающих устройств. Аппаратура ближайшего будущего сохранит какое-то время различное сочетание существующих носителей информации от грампластинок до слайдов. На следующем этапе осуществится переход ко все более универсальным носителям, на которых в цифровой форме будет храниться самая разная информация — музыка, видеопрограммы, слайды, обучающие и игровые программы, тексты… Переход на универсальные носители все более миниатюрных размеров приведет к подлинной революции в дизайне бытовой радиоэлектроники».

×

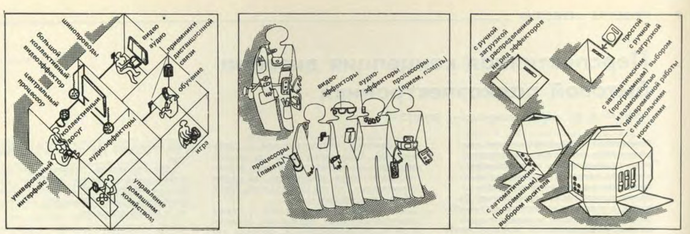

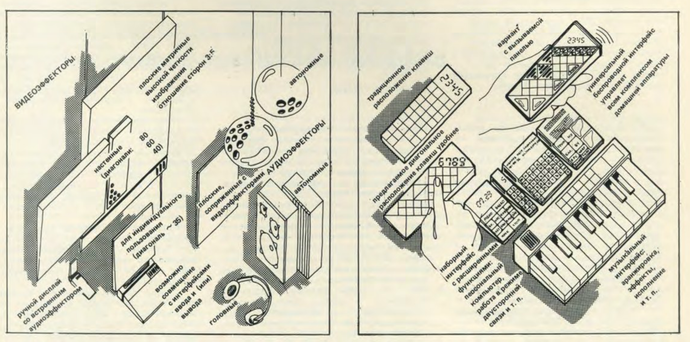

По задумке ученых, полученная процессором информация сможет распределяться по экранам, звуковым колонкам и другим блокам. Чтобы расположить эти блоки по всей квартире (например, в одну комнату процессор подает на экран фильм с аудиодорожкой, в другую — видеоигру, в кабинете запускает компьютер с рабочими заданиями, а на кухне — аудиокнигу), предлагалось проложить по квадратным метрам советских граждан так называемые «шинопроводы». Фактически речь шла о заложенных в стенах неких универсальных кабелях, которые могли, во-первых, питать электронику, а во-вторых, управлять ею через процессор.

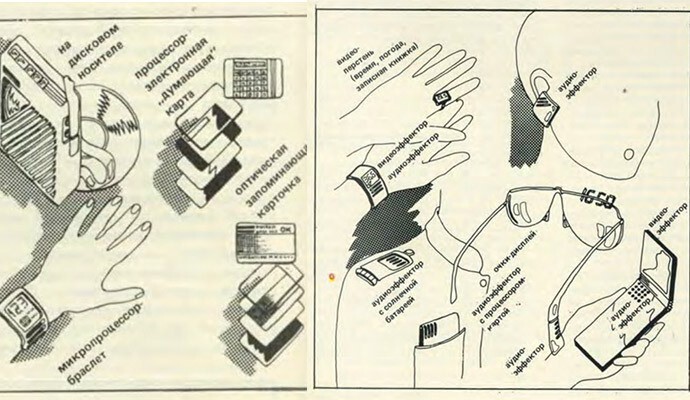

Забавно, что уже тогда, 30 лет назад, были хорошо продуманы элементы носимой электроники: «Здесь возможны самые неожиданные решения: допустим, солнечные очки, по команде пользователя превращающиеся в дисплей, показывающий время или другую необходимую информацию (частоту пульса, температуру тела или окружающего воздуха)».

Забавно, что уже тогда, 30 лет назад, были хорошо продуманы элементы носимой электроники: «Здесь возможны самые неожиданные решения: допустим, солнечные очки, по команде пользователя превращающиеся в дисплей, показывающий время или другую необходимую информацию (частоту пульса, температуру тела или окружающего воздуха)».

В соответствии с концепцией ВНИИТЭ был разработан проект оснащения жилья ближайшего будущего — СФИНКС (СуперФункциональная ИНтегрированная Коммуникативная Система). В фантазиях научных сотрудников все выглядело примерно так:

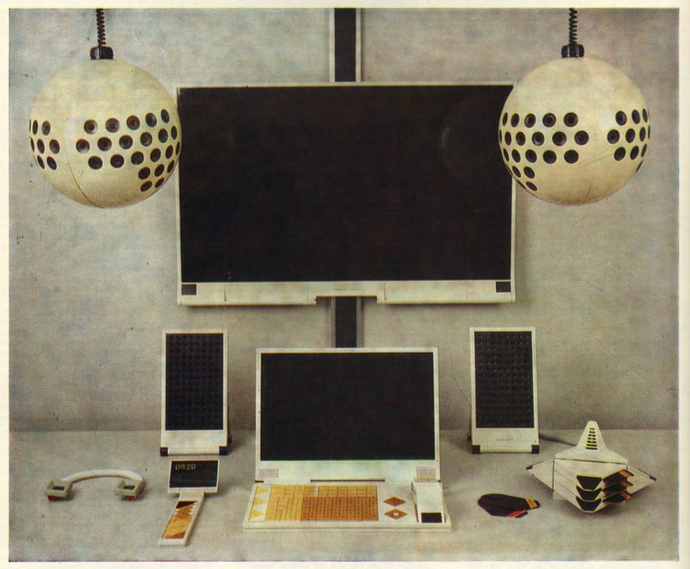

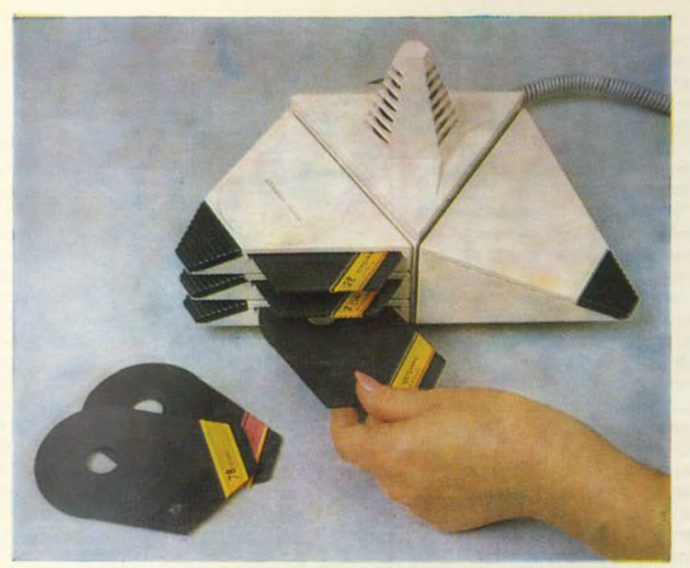

Почти все устройства прекрасно узнаваемы, правда? Разве что похожая на фантастический космический корабль штуковина в нижнем правом углу смущает. На самом деле это и есть главный элемент системы СФИНКС — девайс, который его изобретатели упорно называли «центральным процессором». Именно он должен был принимать команды, обрабатывать их и распределять задачи между функциональными блоками.

Вот эти странные лепестки в хвостовом оперении — носители информации, аналоги современных SSD, HDD, флешек, ну или в крайнем случае CD. В СССР были уверены, что сначала универсальный носитель данных будет дисковым, а потом — кристаллическим, без подвижных механизмов в устройствах считывания.

Вот эти странные лепестки в хвостовом оперении — носители информации, аналоги современных SSD, HDD, флешек, ну или в крайнем случае CD. В СССР были уверены, что сначала универсальный носитель данных будет дисковым, а потом — кристаллическим, без подвижных механизмов в устройствах считывания.

Предусматривалось как проводное, так и беспроводное подключение остальных девайсов. Разработчики были уверены, что процессор сможет принимать информацию и ретранслировать ее остальным бытовым приборам с помощью радиосигнала. Кроме того, ЦП должен был содержать в себе блок, переводящий различные типы сигналов в цифровую форму.

Сам процессор выступал только в качестве средства для того, чтобы раздать задания остальным устройствам. Поэтому хранить его на видном месте не обязательно, хоть в диван прячьте. Правда, тогда в него будет затруднительно вставлять те самые лепестки — хранители информации (назовем их дисками). Предполагалось, что каждый такой диск будет обеспечивать досуг или рабочую нагрузку для одного члена семьи. То есть, например, на одном лепестке записаны фильмы и игры, на другом — музыка и обучающие программы, на третьем — деловые и творческие приложения и т. д.

Необходимый контент центральный процессор должен был транслировать на дисплей. Квартиру можно было бы оснащать любым количеством экранов разной диагонали и колонок различной формы. В качестве примера в гостиной предлагалось поставить экран диагональю около метра (примерно 40 дюймов) и две мощные акустические системы в виде сфер.

Сам процессор выступал только в качестве средства для того, чтобы раздать задания остальным устройствам. Поэтому хранить его на видном месте не обязательно, хоть в диван прячьте. Правда, тогда в него будет затруднительно вставлять те самые лепестки — хранители информации (назовем их дисками). Предполагалось, что каждый такой диск будет обеспечивать досуг или рабочую нагрузку для одного члена семьи. То есть, например, на одном лепестке записаны фильмы и игры, на другом — музыка и обучающие программы, на третьем — деловые и творческие приложения и т. д.

Необходимый контент центральный процессор должен был транслировать на дисплей. Квартиру можно было бы оснащать любым количеством экранов разной диагонали и колонок различной формы. В качестве примера в гостиной предлагалось поставить экран диагональю около метра (примерно 40 дюймов) и две мощные акустические системы в виде сфер.

«Здесь происходит просмотр фильмов, видеопрограмм, телепередач, произведений искусства, других изображений и фонограмм, коллективные компьютерные игры, сюда же могут выводиться фрагменты семейного альбома. Семья может устраивать дружеские телемосты или деловые встречи. Дополнительная информация (время, погода, справки, другие каналы и т. п.) может предъявляться на вредном кадре», — мечтали в умирающем СССР. В этом описании, взятом из журнала «Техническая эстетика» за 1987 год, сегодня легко узнаются онлайн-игры, мессенджеры а-ля Skype, умные телевизоры и даже электронные фоторамки.

Авторы СФИНКСа то ли действительно в это верили, то ли просто мечтали, но указывали на то, что СССР запустит массовое производство больших плоских ЖК-дисплеев и плазменных телевизоров еще до конца 1980-х годов. А вот о производстве небольших цветных экранчиков, которые тоже планировали использовать в составе СФИНКСа, речи не шло. Некое подобие планшета фактически дублировало крупный основной дисплей, но предлагало бóльшую мобильность.

Авторы СФИНКСа то ли действительно в это верили, то ли просто мечтали, но указывали на то, что СССР запустит массовое производство больших плоских ЖК-дисплеев и плазменных телевизоров еще до конца 1980-х годов. А вот о производстве небольших цветных экранчиков, которые тоже планировали использовать в составе СФИНКСа, речи не шло. Некое подобие планшета фактически дублировало крупный основной дисплей, но предлагало бóльшую мобильность.

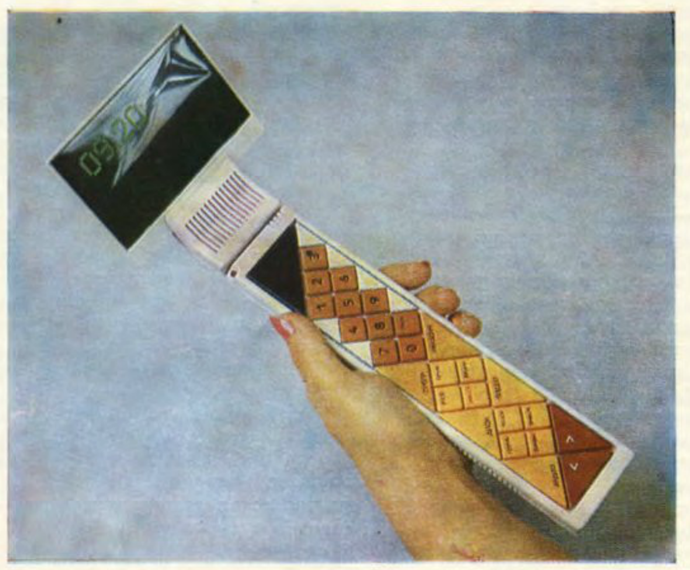

Наиболее миниатюрный экран должны были встроить в пульт дистанционного управления. «Это позволит при помощи диалоговой системы общения с ЭВМ подать любую команду комплексу», — говорится в описании устройства. Кроме того, такой пульт мог бы выполнять функции калькулятора, часов, таймера и миниатюрного телевизора. А встроенный микрофон обеспечивал бы голосовое управление системой!

Диагональное расположение кнопок, как тогда считалось, крайне удобно для работы с пультом. Каждая клавиша должна была подсвечиваться, при необходимости можно было активировать звуковой отклик на нажатие.

Диагональное расположение кнопок, как тогда считалось, крайне удобно для работы с пультом. Каждая клавиша должна была подсвечиваться, при необходимости можно было активировать звуковой отклик на нажатие.

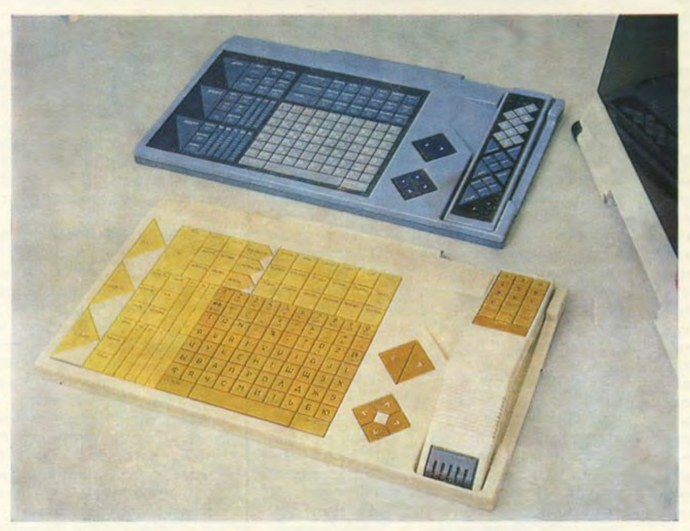

Помимо миниатюрного было предусмотрено создание полноразмерного пульта, больше похожего на компьютерную клавиатуру. Первый вариант был полностью сенсорным, второй — с аппаратными клавишами и беспроводным телефоном в виде отдельной трубки. Последний можно было бы подключать к экрану в виде планшета и получать нечто, напоминающее современный ноутбук.

Добавим сюда беспроводные наушники, небольшие колонки, регулируемые при установке по углу наклона, — и получим проект первого в СССР умного дома.

Авторы СФИНКСа практически не видели предела функциональности своего детища. Сначала развлечения и работа, потом — гораздо более серьезные задачи. Система, например, должна была следить за состоянием дома в отсутствие хозяев, давать справочную информацию по любым вопросам и даже помогать с медицинской диагностикой!

Однако в то время все возможности СФИНКСа, как и сама система, хорошо выглядели только на страницах молодежных журналов. О создании работоспособных макетов, не говоря уже о воплощении всего этого в реальности, не могло быть и разговоров. Советский Союз стремительно приближался к последнему этапу распада, с распределением товаров по талонам, тотальным дефицитом, обострившимися межнациональными конфликтами и «парадом суверенитетов». Кому какое дело тогда было до фантазий каких-то дизайнеров и инженеров?

Добавим сюда беспроводные наушники, небольшие колонки, регулируемые при установке по углу наклона, — и получим проект первого в СССР умного дома.

Авторы СФИНКСа практически не видели предела функциональности своего детища. Сначала развлечения и работа, потом — гораздо более серьезные задачи. Система, например, должна была следить за состоянием дома в отсутствие хозяев, давать справочную информацию по любым вопросам и даже помогать с медицинской диагностикой!

Однако в то время все возможности СФИНКСа, как и сама система, хорошо выглядели только на страницах молодежных журналов. О создании работоспособных макетов, не говоря уже о воплощении всего этого в реальности, не могло быть и разговоров. Советский Союз стремительно приближался к последнему этапу распада, с распределением товаров по талонам, тотальным дефицитом, обострившимися межнациональными конфликтами и «парадом суверенитетов». Кому какое дело тогда было до фантазий каких-то дизайнеров и инженеров?

Источник:

Ссылки по теме:

- Брестская крепость в годы Второй мировой войны и сейчас

- Место встречи - танцплощадка

- 5 ярких ролей Армена Джигарханяна

- Что можно было купить на рубль в СССР

- Фотографии советских пионеров

реклама

В том то и дело, что идеи есть и их очень много, намного больше, чем того, что реализованно/

Может не все придумывают идеи, но очень многие. И что интересно, каждый сравнивает свои идеи только с тем, ЧТО ЕСТЬ, как будто не существует других идей, еще не реализованных. И поэтому каждый, придумав какую-то простую идею, не увидев ее реализации, думает, что он гений. Но с такой же идеей таких как он тысячи, если не больше. И никто из этой 1000 не реализовывает идею. Реализация идей настолько редкая, что можно сказать, что идеи стоят ноль, а реализация - всё.

Конечно, есть тупые, но упорные люди. Которые если бы им дать идею, то может быть бы реализовали, потому что больше у них шанса придумать/найти идею нет/

Но даже такие тупые люди крайне редки. И именно они сделают идею реальной, я бы им гораздо большее спасибо сказал, чем выдумщикам.

Я в принципе всё объяснил, но вы почему-то не понимаете ни про 50 процентов, ни сам смысл того что я говорю, потому что вы исходите из громадной ценности идеи и даже контраргументы не заставляют вас представить обратное.

Это они и есть. Оформляете, получаете патент. Конечно, он ничего не значит сам по себе и не значит, что кто-то будет делать. Далее, если идея кажется пробивной, ищете инвестора. Или публикуете на

https://www.kickstarter.com/https://www.kickstarter.com/

Там инвестором являются обычные люди, с небольшими доходами, которые могут сообща вложиться, если идея нравится.

А никто ни за кого делать не будет. Даже на уровне государства. Потому что подозреваю, на уровне государства тоже есть большая очень интересных идей, за которые некому взяться.

Про контр аргументы взаимно.

Умный дом, это прежде всего автоматический контроль за всеми инженерными системами - отопление, водоснабжение, освещение, вентиляция, кондиционирование, канализация.....

Есть в современном проекте "Умного дома" и так называемый "мультирум", что-то типа домашнего сервера, на котором хранится всяческое мультимедиа, доступ к которому возможен по всему дому, но это далеко не самая главная и не самая дорогая часть проекта.

Так что, назвать "Умным домом" то, что тут нарисовано никак нельзя, уж извините.

Микроэлектроника полный шлак была. Помню в веге-122 бисы стояли на управлении лпм, так летели только путь, и куй ты потом такую ещё де купишь. Платки вместо них собирали.....

А вот national panasonic начала 80-х годов, если вообще не древнее до сих пор у меня пашет, ну только резинки в лпм пересохли все. Вот это качество реальное

А это вообще всё меняет, расстановку сил и приоритетов, экономики и всего всего всего. Прогнозы как утешительные, так и апокалипсис, причем скорее мягкий: машины нам угождают, мы тупеем и вымираем.

Утешительные прогнозы, это модификация тел генетически, усиление работы мозга. (т.е. не отупеем, если обучаться станет проще и интереснее). Может быть, что знания можно будет практически загружать в мозг. А не долго и с трудом изучать. Это серьзная интересная штука, которая может произойти.

Сегодня тоже хватает дебилов, рисующих в Фотошопе танки и самолеты, после чего размещают эту херню на Ютубе под эпичными заголовками типа "Америкосы в шоке. Жесть. Смотреть до конца".

Магнитофоны, помню с бобинами, тоже очень редко. Люди слушали пластинки. А на свадьбе гармошки/баяны. Касетные магнитофоны помню появляться начали к концу 80-х.

Слово "компьютер" было не известно людям в основном. в 85-ом. Про принтер вообще смешно и говорить. Для начала надо было узнать, что где-то есть компьютеры. Т.е. они, конечно, где-то были, были институты, люди работали или даже в обычном институте студенты учили язык программирования Фортран, но это чудо техники не было в обиходе и мало кто знал, что это существует на самом деле.

Кстати, это 84-85, а потом как-то резко появились игровые клубы на Электроника-БК (тоже редкость, но были).

В СССР было РУЧНОЕ регулирование цен...иди ешь сено :)

Но очевидно, что врач, медсестры, уборщицы, лаборанты получал з/п, оборудование - закупалось, строения ремонтировались. Очевидно, что всё это было за деньги.

В Германии тоже бесплатная медицина для граждан, но врачи получают деньги.

Если для вас вышесказанное - неочевидно, или даже - сложная загадка, то вам пора в школу (или к дебилам в дурку).

Все рулилось вручную, причем очень неплохо. Плохо стало, когда Горбачев пришел к власти. Именно он напару с Яковлевым - волевыми решениями создал дефицит всего и вся. Смысл этого был - чтобы оправдать перестройку.

Дальше: законы физики мы можем проверить поставив эксперимент. Законы экономики, финансового мира - так проверить нельзя: слишком много факторов влияет.

Поэтому с апломбом говорить про "законы экономики" - как непреложную и единственно верную истину - категорически неверно.

Напомню, даже в физике - были сотни теорий, которые вроде верно описывали явления, но оказались полностью несостоятельными при росте технологий и новых экспериментов.

А вы рассуждаете про "законы экономики". Самому не смешно ?