11836

9

Опытный пистолет-пулемёт ППЗ Зайцева (СССР. 1942 год)

К началу ВОВ ППШ-41 конструкции Шпагина удовлетворял требованиям по кучности стрельбы и пробивному действию пуль, но имел ряд рекламаций от войсковых частей, такие как большие габариты и масса, что значительно затрудняло применение этого оружия в условиях узких окопов и тесных помещений в городских боях, а также разведчиками, десантниками и экипажами боевых машин. К тому же, в условиях военного времени необходимо было снизить затраты на массовое производство пистолетов-пулемётов. В результате в 1942 году был объявлен конкурс на более легкий, компактный и дешевый в производстве пистолет-пулемет, но не уступающий по характеристикам пистолету-пулемету конструкции Шпагина. Новый образец должен был соответствовать следующим характеристикам:

– весить без магазина 2,5–3 кг, а с боекомплектом – не более 6–6,5 кг;

– иметь длину 700–750 мм с откинутым и 550–600 мм со сложенным прикладом;

– использовать коробчатый магазин на 30–35 патронов по типу принятого к ППШ;

– обладать уменьшенным до 400–500 выстр./мин темпом стрельбы, дабы снижение массы системы не ухудшало кучность (у имевшихся ППД и ППШ темп стрельбы составлял 1000–1100 выстр/мин); той же цели служил дульный компенсатор, одновременно защищающий ствол от загрязнения;

– быть удобным для всех родов войск.

Пистолет-пулемет Зайцева первой модели

– весить без магазина 2,5–3 кг, а с боекомплектом – не более 6–6,5 кг;

– иметь длину 700–750 мм с откинутым и 550–600 мм со сложенным прикладом;

– использовать коробчатый магазин на 30–35 патронов по типу принятого к ППШ;

– обладать уменьшенным до 400–500 выстр./мин темпом стрельбы, дабы снижение массы системы не ухудшало кучность (у имевшихся ППД и ППШ темп стрельбы составлял 1000–1100 выстр/мин); той же цели служил дульный компенсатор, одновременно защищающий ствол от загрязнения;

– быть удобным для всех родов войск.

Пистолет-пулемет Зайцева первой модели

×

Конкурс, первый этап которого проводился в конце февраля – начале марта 1942 года, оказался одним из самых представительных – на него было заявлено до 30 образцов, разработанных как уже именитыми конструкторами: В. А. Дегтяревым, Г. С. Шпагиным, С. А. Коровиным, Н. Г. Рукавишниковым, так и куда менее известными: Н. Г. Меньшиковым-Шкворниковым, Б. А. Горонескулем, Е. Г. Зайцевым и другими. Поступили проекты и из действующей армии. В конструкции многих пистолетов-пулеметов чувствовалось влияние германских образцов МР.38 и МР.40.

В конце февраля-начале марта 1942 года на конкурс было представлено два образца пистолета-пулемета системы Зайцева (ППЗ, изделие 23-П), разработанного на заводе № 19 им. И. В. Сталина (ныне – ОАО «Пермский моторный завод»). Первый образец к тому времени уже был изготовлен малой серией в 300 штук и даже отправлен в одну из стрелковых дивизий Красной Армии. Пистолеты-пулемёты ОКБ-16 конструкции Е. Г Зайцева обоих модификаций конструктивно практически идентичны.

Пистолет-пулемет Зайцева первой модели с пистолетной рукояткой

В конце февраля-начале марта 1942 года на конкурс было представлено два образца пистолета-пулемета системы Зайцева (ППЗ, изделие 23-П), разработанного на заводе № 19 им. И. В. Сталина (ныне – ОАО «Пермский моторный завод»). Первый образец к тому времени уже был изготовлен малой серией в 300 штук и даже отправлен в одну из стрелковых дивизий Красной Армии. Пистолеты-пулемёты ОКБ-16 конструкции Е. Г Зайцева обоих модификаций конструктивно практически идентичны.

Пистолет-пулемет Зайцева первой модели с пистолетной рукояткой

В дизайне второй модификации заметно влияние немецкого МР-40. Так же как и все вышеописанные пистолеты-пулемёты, образцы Зайцева работали на принципе свободной отдачи затворов. Для стрельбы использовались штатные магазины ППШ-41. Предохранитель флажковый, блокировал спусковой крючок. Ударник жёстко закреплён в чашечке затвора. Выбрасыватель согнут из проволоки. Функцию отражателя стреляных гильз выполнял передний конец направляющей возвратно-боевой пружины. Для поглощения избытка энергии затвора в крайнем заднем положении был предусмотрен резиновый буфер. Первая модификация имела постоянный диоптрический прицел на 100 м, жёсткий металлический приклад и рукоятку перезаряжания с правой стороны ствольной коробки, вторая — перекидной целик-щиток на 100 и 200 м, складной приклад по типу МР-40, отъёмную рукоятку перезаряжания с левой стороны и компенсатор по типу ППШовского, насаженный на дульную часть ствола.

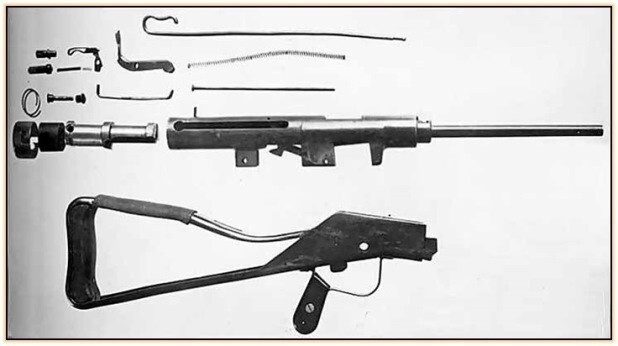

Полная разборка пистолета-пулемета Зайцева первой модели

Полная разборка пистолета-пулемета Зайцева первой модели

Выводы комиссии по проведению испытаний были достаточно лояльны и объективны:

- в большинстве образцов учтены положительные стороны трофейного МР-40, заметна тенденция к технологическому упрощению и облегчению систем;

- по кучности преимущество остаётся за более тяжёлыми образцами Зайцева второй модели, ППШ-41, МР-40;

- практическая скорострельность у всех образцов равноценна;

- в отношении удобства обращения и стрельбы ни один образец не удовлетворяет современным требованиям;

- по безотказности работы автоматики испытания выдержал только образец Безручко-Высоцкого;

- по живучести ни один образец испытаний не выдержал.

Заключение комиссии санкционировало доработку образцов Безручко-Высоцкого и Дегтярёва.

Пистолет-пулемет Зайцева второй модели

- в большинстве образцов учтены положительные стороны трофейного МР-40, заметна тенденция к технологическому упрощению и облегчению систем;

- по кучности преимущество остаётся за более тяжёлыми образцами Зайцева второй модели, ППШ-41, МР-40;

- практическая скорострельность у всех образцов равноценна;

- в отношении удобства обращения и стрельбы ни один образец не удовлетворяет современным требованиям;

- по безотказности работы автоматики испытания выдержал только образец Безручко-Высоцкого;

- по живучести ни один образец испытаний не выдержал.

Заключение комиссии санкционировало доработку образцов Безручко-Высоцкого и Дегтярёва.

Пистолет-пулемет Зайцева второй модели

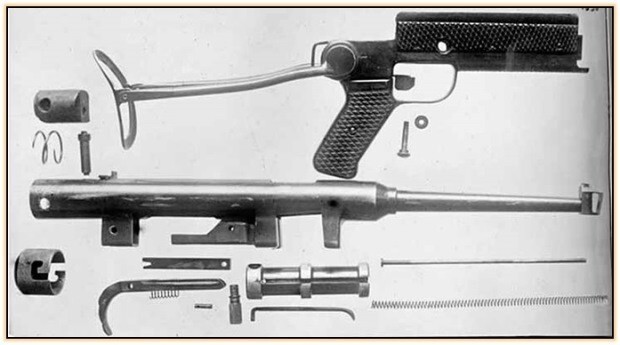

Полная разборка пистолета-пулемета Зайцева второй модели

Одновременно констатировался очевидный факт неправильной постановки задачи комиссии, что обеспечило ППШ долгую «жизнь»:

«... ставить вопрос о замене ПП-41 каким-либо другим образцом в настоящее время не своевременно, т.к. он, его детали и комплектующие изготавливаются сотнями предприятий во всех концах Советского Союза».

Однако самый интересный пункт заключения относится именно к образцам Зайцева:

«... оба образца Зайцева конструктивно отличаются от остальных существующих образцов устройством затыльника с буфером, спускового механизма с предохранителем и выбрасывателя упрощённой технологии, и как раз эти детали показали неудовлетворительную работу».

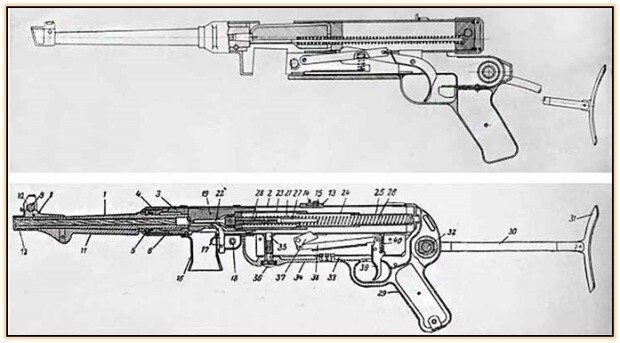

Чертеж пистолета-пулемета Зайцева второй модели в сравнении с МП-40

«... ставить вопрос о замене ПП-41 каким-либо другим образцом в настоящее время не своевременно, т.к. он, его детали и комплектующие изготавливаются сотнями предприятий во всех концах Советского Союза».

Однако самый интересный пункт заключения относится именно к образцам Зайцева:

«... оба образца Зайцева конструктивно отличаются от остальных существующих образцов устройством затыльника с буфером, спускового механизма с предохранителем и выбрасывателя упрощённой технологии, и как раз эти детали показали неудовлетворительную работу».

Чертеж пистолета-пулемета Зайцева второй модели в сравнении с МП-40

ОКБ-16 в инициативном порядке санкционирует дальнейшую доработку зайцевского образца, который принимает участие во вторых конкурсных испытаниях, проходивших с 20.04 по 12.05.42 г. ППЗ третьей модификации отличался от второй следующим:

- уменьшенной толщиной стенок ствола и ствольной коробки;

- на стволе появилось кольцо крепления штыка;

- впереди зева магазина установлена рукоятка удержания;

- изменены целик и крепление затыльника;

- предохранитель перенесён на рукоять затвора (как у ППД);

- рукоять затвора неотъёмная и перенесена на правую сторону.

Благодаря этим изменениям вес системы снизился с 3,80 до 3,05 кг.

Пистолет-пулемет Зайцева третьей модели

- уменьшенной толщиной стенок ствола и ствольной коробки;

- на стволе появилось кольцо крепления штыка;

- впереди зева магазина установлена рукоятка удержания;

- изменены целик и крепление затыльника;

- предохранитель перенесён на рукоять затвора (как у ППД);

- рукоять затвора неотъёмная и перенесена на правую сторону.

Благодаря этим изменениям вес системы снизился с 3,80 до 3,05 кг.

Пистолет-пулемет Зайцева третьей модели

Однако все усилия были напрасны — «на сцене уже царили» две практически равноценные конструкции уже знакомого Безручко-Высоцкого и пока ещё неизвестного А. И. Судаева.

Заключение второй комиссии было безжалостным: ППЗ по сравнению с другими образцами (в отличие от него), выдержавшими полигонные испытания, никакими преимуществами не обладает.

Единственное преимущество самого первого образца т. Зайцева — технологическая простота — сведено к нулю отчасти самим автором, постепенно усложнившим свой образец, отчасти появлением новых образцов, с конструктивной и технологической сторон превосходящих его образец. Поэтому комиссия считает возможным и необходимым рекомендовать автору дальнейшие работы с данным образцом прекратить.

По результатам этого конкурса, проходившего в несколько этапов, на вооружение Красной Армии летом 1942 года был принят пистолет-пулемет системы А. И. Судаева. Что же касается изготовленных на заводе № 19 ППЗ, то, по сведениям, содержащимся в «Сборнике аннотаций основных изобретательских предложений по пистолетам-пулеметам за годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (М.: Изд-во ГАУ, 1946), изготовленные и поступившие в войска пистолеты-пулеметы Е. Г. Зайцева к боевому использованию допущены не были.

Единственный образец первого варианта пистолета-пулемета системы Е. Г. Зайцева в настоящее время хранится в экспозиции Центрального музея Вооруженных Сил РФ в Москве с ошибочной атрибуцией как опытный вариант автомата конструкции В. А. Дегтярева. Этот автомат был подарен в 1942 году командиру 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майору А. И. Родимцеву Чкаловским обкомом ВКП(б).

Полная разборка пистолета-пулемета Зайцева третьей модели

Заключение второй комиссии было безжалостным: ППЗ по сравнению с другими образцами (в отличие от него), выдержавшими полигонные испытания, никакими преимуществами не обладает.

Единственное преимущество самого первого образца т. Зайцева — технологическая простота — сведено к нулю отчасти самим автором, постепенно усложнившим свой образец, отчасти появлением новых образцов, с конструктивной и технологической сторон превосходящих его образец. Поэтому комиссия считает возможным и необходимым рекомендовать автору дальнейшие работы с данным образцом прекратить.

По результатам этого конкурса, проходившего в несколько этапов, на вооружение Красной Армии летом 1942 года был принят пистолет-пулемет системы А. И. Судаева. Что же касается изготовленных на заводе № 19 ППЗ, то, по сведениям, содержащимся в «Сборнике аннотаций основных изобретательских предложений по пистолетам-пулеметам за годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (М.: Изд-во ГАУ, 1946), изготовленные и поступившие в войска пистолеты-пулеметы Е. Г. Зайцева к боевому использованию допущены не были.

Единственный образец первого варианта пистолета-пулемета системы Е. Г. Зайцева в настоящее время хранится в экспозиции Центрального музея Вооруженных Сил РФ в Москве с ошибочной атрибуцией как опытный вариант автомата конструкции В. А. Дегтярева. Этот автомат был подарен в 1942 году командиру 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майору А. И. Родимцеву Чкаловским обкомом ВКП(б).

Полная разборка пистолета-пулемета Зайцева третьей модели

Технические характеристики ППЗ 1-й модели:

Масса без магазина и принадлежностей, кг: 3,34

Вместимость магазина, патр.: 71

Масса магазина, кг: 1,06

Масса со снаряженным магазином, кг: 4,98

Длина, мм: 805

Длина ствола, мм: 270

Длина прицельной линии, мм: 275

Длина хода затвора, мм: 97

Количество деталей при неполной (войсковой) разборке, шт.: 9

Масса без магазина и принадлежностей, кг: 3,34

Вместимость магазина, патр.: 71

Масса магазина, кг: 1,06

Масса со снаряженным магазином, кг: 4,98

Длина, мм: 805

Длина ствола, мм: 270

Длина прицельной линии, мм: 275

Длина хода затвора, мм: 97

Количество деталей при неполной (войсковой) разборке, шт.: 9

Еще крутые истории!

- Несколько интересных историй из жизни необычных личностей

- Уморительная история: кто первый засунул лампочку в рот

- Как наследники проучили банк, который не хотел отдавать вклад умершего отца

реклама

Еще одним порождением отчаяния стала самозарядная винтовка Volksturmgewehr Gustloff фирмы «Густлов-Верке». Она также изготавливалась методом штамповки стального листа, а все детали соединялись при помощи клепок и сварки. Автоматика данного образца работала за счет отдачи ствола, а замедление осуществлялось отводом пороховых газов через четыре отверстия в дульной части. Строго следуя указу фюрера, оружейники сделали все, чтобы упростить производство винтовки, и из 39 деталей лишь 12 требовали фрезеровки. Спусковой механизм был рассчитан на ведение огня только одиночными патронами. Боепитание обеспечивалось магазином на 30 патронов, который заимствовали у винтовки StG 44, и точно такими же боеприпасами, что и у нее (усеченный патрон калибра 7,92 мм).

Несмотря на топорный дизайн, низкое качество изготовления деталей, примитивные прицельные приспособления, а также периодические задержки в стрельбе из-за загрязнения механизма пороховым нагаром, винтовка Volksturmgewehr Gustloff на расстоянии до 100 м позволяла укладывать в круг диаметром 396 мм почти 100% пуль, что в совокупности с магазином большой емкости и слабой отдачей делало этот образец весьма эффективным оружием ближнего боя.

И винтовочка VG 2 у фрицев, со стволом от пулемётов, тоже была - оружие отчаяния.

Цевье крепилось к стволу ложевым кольцом, а к ствольной коробке — заклепками. Приклад, снабженный металлическим затыльником, также удерживался на задней части ствольной коробки с помощью заклепок. Ремень цеплялся за антабку на цевье и прорезь на прикладе. Прицельные приспособления были достаточно простыми: мушка я закрытом намушнике и постоянный прицел открытого типа. Целик с полукруглой прорезью устанавливался в отогнутых ушках пластины, приваренной к ствольной коробке. Он снабжался боковым шлицем для регулировки по вертикали с помощью отвертки, а кроме того, мог перемещаться и по горизонтали. Наибольшая дальность стрельбы составляла 8оо м, прицельная — 100 и 300 м. Скорость стрельбы не превышала 10 выстр/мин.

Тактико-технические характеристики немецкой винтовки VG-2:

Калибр патрона ...................7,92 мм

Вес винтовки без патронов..........................3830 г

Размеры:

общая длина...................... 1065 мм

Длина стовла.......500 мм

Начальная скорость пули…………...... 800 м/с

Емкость магазина.................. 10 патронов

Патрон.............. 7,92x57 мм Маузер

Скорострельность винтовки ………….. .....10 выстр/мин

Прицельная дальность……………..... 100/300 м

Данную винтовку скорее можно отнести к подражанию американскому РП Браунинг.