3934

4

Малая электронная счётная машина (МЭСМ), запущенная в СССР в 1951 году, была первым компьютером в континентальной Европе (ранее ЭВМ были только в США и Великобритании). О её создании и пойдёт речь в этой заметке.

Первый советский компьютер был создан под руководством Сергея Алексеевича Лебедева (1902-1974). Необходимость создания собственного ЭВМ в СССР была осознана несколько позже, чем в США, так что соответствующие работы начались только с осени 1948 года. Инициаторами проекта выступили ученые-ядерщики - в те годы буквально вся страна работала над атомным проектом, который курировал лично Лаврентий Берия. Первым делом советские разработчики приступили к разработке Малой электронной счетной машины (МЭСМ).

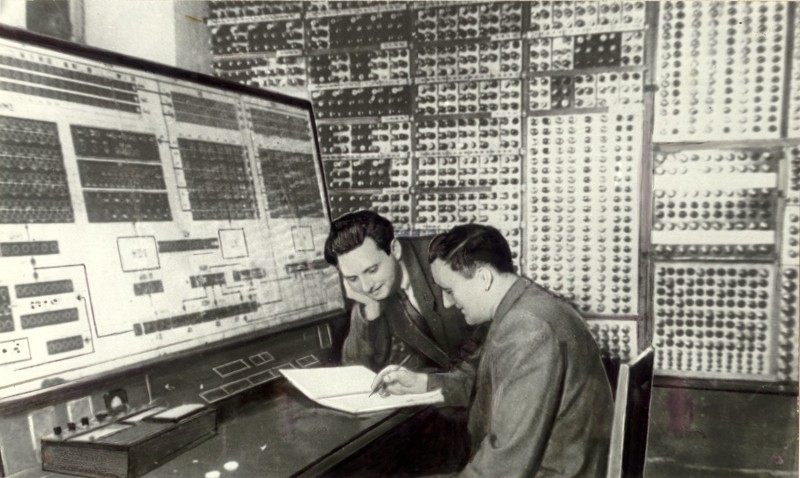

Для разработки отечественной ЭВМ Лебедеву и его сотрудникам отвели целое крыло двухэтажного здания тайной лаборатории, которая скрывалась в лесных дубравах в местечке Феофания под Киевом. По воспоминаниям участников тех событий, работали все члены коллектива без сна и отдыха. Только к концу 1949 определилась принципиальная схема блоков машины. Далее начались чисто технические сложности - те самые, с которыми за несколько лет до этого столкнулись американцы. Но к концу 1950 года вычислительная машина была все-таки построена. После отладки, в конце 1951-го, МЭСМ прошла испытания и была принята в эксплуатацию Комиссией АН СССР во главе с академиком Мстиславом Келдышем. С 1952 года на запущенных в масштабное производство МЭСМ-ах решались важнейшие научно-технические задачи из области термоядерных процессов, космических полетов и ракетной техники, дальних линий электропередачи, механики, статистического контроля качества, сверхзвуковой авиации.

Для разработки отечественной ЭВМ Лебедеву и его сотрудникам отвели целое крыло двухэтажного здания тайной лаборатории, которая скрывалась в лесных дубравах в местечке Феофания под Киевом. По воспоминаниям участников тех событий, работали все члены коллектива без сна и отдыха. Только к концу 1949 определилась принципиальная схема блоков машины. Далее начались чисто технические сложности - те самые, с которыми за несколько лет до этого столкнулись американцы. Но к концу 1950 года вычислительная машина была все-таки построена. После отладки, в конце 1951-го, МЭСМ прошла испытания и была принята в эксплуатацию Комиссией АН СССР во главе с академиком Мстиславом Келдышем. С 1952 года на запущенных в масштабное производство МЭСМ-ах решались важнейшие научно-технические задачи из области термоядерных процессов, космических полетов и ракетной техники, дальних линий электропередачи, механики, статистического контроля качества, сверхзвуковой авиации.

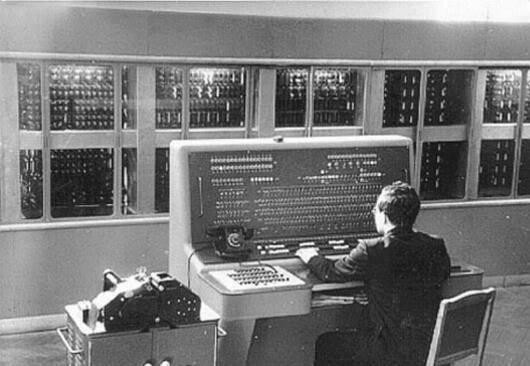

25 декабря 1951 года началась регулярная эксплуатация первой в СССР ЭВМ. В 1952-1953 годах МЭСМ была самой быстродействующей и практически единственной регулярно эксплуатируемой ЭВМ в Европе.

МЭСМ была разработана в Институте электроники Академии наук Украины под руководством академика Сергея Алексеевича Лебедева.

В это время Лебедев и его команда буквально наступала на пятки своим американским и британским коллегам.

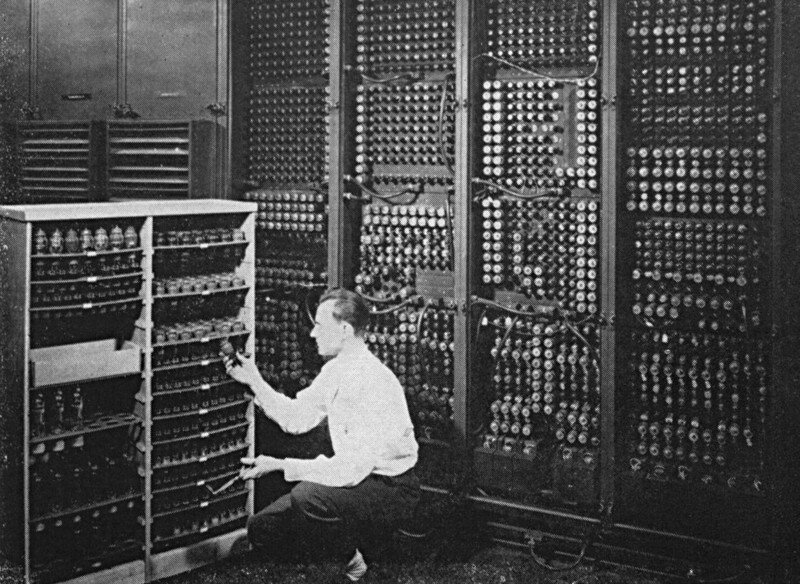

Советские ученые, разумеется, знали о разработках западных коллег в области вычислительной техники. Знали и о компьютере ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer - Электронный числовой интегратор и компьютер), который принято считать первым в мире. ENIAC был построен в 1946 году в университете штата Пенсильвания в рамках оборонного проекта Project PX (создание водородной бомбы). Однако разработки советских ученых велись совершенно независимо от западных коллег.

МЭСМ была разработана в Институте электроники Академии наук Украины под руководством академика Сергея Алексеевича Лебедева.

В это время Лебедев и его команда буквально наступала на пятки своим американским и британским коллегам.

Советские ученые, разумеется, знали о разработках западных коллег в области вычислительной техники. Знали и о компьютере ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer - Электронный числовой интегратор и компьютер), который принято считать первым в мире. ENIAC был построен в 1946 году в университете штата Пенсильвания в рамках оборонного проекта Project PX (создание водородной бомбы). Однако разработки советских ученых велись совершенно независимо от западных коллег.

Еще продумывая проект своей машины, Лебедев обосновывает принципы построения ЭВМ с хранимой в памяти программой совершенно независимо от Джона фон Неймана, разработавшего концепцию запоминаемой программы, которая предполагала совместное хранение кодов и данных. Именем Неймана до сих пор называется архитектура, применяемая в современных компьютерах. Разработанные Лебедевым принципы были успешно реализованы в МЭСМ. На основе же концепции Неймана в 1952 году был построен ЕDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer - Электронный автоматический компьютер с дискретными переменными).

Действующая модель МЭСМ была продемонстрирована специальной комиссии 4 января 1951 года. Лебедев говорил в своем докладе о возможностях, которые дадут счетные машины для повышения обороноспособности страны (например, с их помощью можно было рассчитывать упрежденную точку для перехвата вражеских ракет).

В эксплуатацию МЭСМ была введена 25 декабря 1951 года.

Обладая низким быстродействием и малой емкостью ОЗУ, “МЭСМ” тем не менее была алгоритмически довольно развитой и, кроме того, содержала в своей структуре некоторые особенности, представляющие интерес и сейчас. Так, непосредственно связанное с арифм. устройством ОЗУ было построено на таких же триггерах, как и устройство управления и арифметическое устройство, и могло непосредственно связываться с медленно действующим ЗУ на магнитном барабане. Машина имела сменное долговременное ЗУ для хранения числовых констант и неизменных команд. Опыт, накопленный в процессе разработки машины, был использован при создании машины “БЭСМ”, а сама “МЭСМ” рассматривалась в качестве действующего макета, на котором отрабатывались принципы построения “БЭСМ”, Несмотря на невысокие тех. характеристики “МЭСМ”, выбранные с учетом ее назначения, тех. базы того времени и условий разработки, проводилась эффективная эксплуатация машины, в процессе которой было решено большое количество научно-технических и народно-хозяйственных задач. Решение ряда задач играло важную роль для многих отраслей науки и техники начала 50-х гг. Создание и эксплуатация “МЭСМ” явились также решающим стимулом для развития программирования и разработки широкого круга вопросов вычислительной математики.

С самого начала МЭСМ рассматривалась ее создателем, академиком Лебедевым, как действующий прототип для отработки основных принципов функционирования электронно-решающих устройств, которые будут положены в основу создания новых, более совершенных ЭВМ. Следующим этапом станет создание БЭСМ-1, над которой С. А. Лебедев работал уже в Москве, в ИТМ и ВТ АН СССР.

Действующая модель МЭСМ была продемонстрирована специальной комиссии 4 января 1951 года. Лебедев говорил в своем докладе о возможностях, которые дадут счетные машины для повышения обороноспособности страны (например, с их помощью можно было рассчитывать упрежденную точку для перехвата вражеских ракет).

В эксплуатацию МЭСМ была введена 25 декабря 1951 года.

Обладая низким быстродействием и малой емкостью ОЗУ, “МЭСМ” тем не менее была алгоритмически довольно развитой и, кроме того, содержала в своей структуре некоторые особенности, представляющие интерес и сейчас. Так, непосредственно связанное с арифм. устройством ОЗУ было построено на таких же триггерах, как и устройство управления и арифметическое устройство, и могло непосредственно связываться с медленно действующим ЗУ на магнитном барабане. Машина имела сменное долговременное ЗУ для хранения числовых констант и неизменных команд. Опыт, накопленный в процессе разработки машины, был использован при создании машины “БЭСМ”, а сама “МЭСМ” рассматривалась в качестве действующего макета, на котором отрабатывались принципы построения “БЭСМ”, Несмотря на невысокие тех. характеристики “МЭСМ”, выбранные с учетом ее назначения, тех. базы того времени и условий разработки, проводилась эффективная эксплуатация машины, в процессе которой было решено большое количество научно-технических и народно-хозяйственных задач. Решение ряда задач играло важную роль для многих отраслей науки и техники начала 50-х гг. Создание и эксплуатация “МЭСМ” явились также решающим стимулом для развития программирования и разработки широкого круга вопросов вычислительной математики.

С самого начала МЭСМ рассматривалась ее создателем, академиком Лебедевым, как действующий прототип для отработки основных принципов функционирования электронно-решающих устройств, которые будут положены в основу создания новых, более совершенных ЭВМ. Следующим этапом станет создание БЭСМ-1, над которой С. А. Лебедев работал уже в Москве, в ИТМ и ВТ АН СССР.

Характеристики ЭВМ

- арифметическое устройство: универсальное, параллельного действия, на триггерных ячейках

- представление чисел: двоичное, с фиксированной запятой, 16 двоичных разрядов на число, плюс один разряд на знак

- система команд: трёхадресная, 20 двоичных разрядов на команду. Первые 4 разряда — код операции, следующие 5 — адрес первого операнда, ещё 5 — адрес второго операнда, и последние 6 — адрес для результата операции. В некоторых случаях третий адрес использовался в качестве адреса следующей команды.

- Операции: сложение, вычитание, умножение, деление, сдвиг, сравнение с учётом знака, сравнение по абсолютной величине, передача управления, передача чисел с магнитного барабана, сложение команд, остановка.

- оперативная память: на триггерных ячейках, для данных — на 31 число, для команд — на 63 команды

- постоянная память: штекерная, для данных — на 31 число, для команд — на 63 команды

- тактовая частота: 5 кГц

быстродействие: 3000 операций в минуту (полное время одного цикла составляет 17,6 мс; операция деления занимает от 17,6 до 20,8 мс)

- количество электровакуумных ламп: 6000 (около 3500 триодов и 2500 диодов)

- занимаемая площадь: 60 м²

- потребляемая мощность: около 25 кВт

Данные считывались с перфокарт или набирались с помощью штекерного коммутатора. Также мог использоваться магнитный барабан, хранящий до 5000 кодов чисел или команд. Для вывода использовалось электромеханическое печатающее устройство либо фотоустройство для получения данных на фотоплёнке.

- представление чисел: двоичное, с фиксированной запятой, 16 двоичных разрядов на число, плюс один разряд на знак

- система команд: трёхадресная, 20 двоичных разрядов на команду. Первые 4 разряда — код операции, следующие 5 — адрес первого операнда, ещё 5 — адрес второго операнда, и последние 6 — адрес для результата операции. В некоторых случаях третий адрес использовался в качестве адреса следующей команды.

- Операции: сложение, вычитание, умножение, деление, сдвиг, сравнение с учётом знака, сравнение по абсолютной величине, передача управления, передача чисел с магнитного барабана, сложение команд, остановка.

- оперативная память: на триггерных ячейках, для данных — на 31 число, для команд — на 63 команды

- постоянная память: штекерная, для данных — на 31 число, для команд — на 63 команды

- тактовая частота: 5 кГц

быстродействие: 3000 операций в минуту (полное время одного цикла составляет 17,6 мс; операция деления занимает от 17,6 до 20,8 мс)

- количество электровакуумных ламп: 6000 (около 3500 триодов и 2500 диодов)

- занимаемая площадь: 60 м²

- потребляемая мощность: около 25 кВт

Данные считывались с перфокарт или набирались с помощью штекерного коммутатора. Также мог использоваться магнитный барабан, хранящий до 5000 кодов чисел или команд. Для вывода использовалось электромеханическое печатающее устройство либо фотоустройство для получения данных на фотоплёнке.

Впрочем, как и любители кока-колы.

Первый компьютер в континентальной Европе построил в 1938 году молодой выпускник Берлинской высшей технической школы Конрад Цузе. Компьютер Z1 располагался на столе в гостиной в доме родителей. В 1942 по заказу германского "центрального института аэродинамики был изготовлен прототип серийного компьютера Z2 и по результатам испытаний, в 1941 - предсерийный образец Z3. Он уже реально использовался для расчётов аэродинамики и прочности крыльев новой авиационной и ракетной техники фирмы Хеншель. Но дальше работа застопорилась, в основном, из-за отсутствия у заказчиков понимания, что с этим можно сделать. А в 1944 американские бомбардировщики разбомбили цеха, в которых размещалась лаборатория. Все три образца и рабочая документация погибли при пожаре.

В 1945 году Цузе перевёз полуготовый компьютер Z4 в баварскую деревню. Работа над ним продолжалась до 1946 года. При этом Цузе разработал и первый в мире язык высокого уровня.

В 1949 Цузе основал фирму по производству компьютеров, в 1950 - продал первый образец серийного Z4. Это, кстати, был первый проданный компьютер в мире.

К 1967 году, когда фирма была продана концерну Сименс, Цузе продал 251 компьютер.

В дальнейшем Цузе занимался, в основном, теоретическими основами компьютерных сетей (на всякий случай: ещё до того, как появилось само это понятие). И вообще, концерн Сименс оплачивал все его начинания...

Ещё при жизни Конрада Цузе, в 1987 году, была учреждена медаль его имени, которой награждают за достижения в области информатики.

Умножение и деление выполнялись при помощи той же процедуры повторных сложений и вычитаний, которую использовал ещё Блез Паскаль в конструкции своей суммирующей машины. Считываемые инструкции программы тут же исполнялись, не загружаясь в память."

Позвольте в свою очередь спросить: как Вы добились того, что Вас забанили на Гугле?

Это на каком Гугле? Что-то бана я не наблюдаю

Вы спросили про Z1 - я ответил.

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_computer_hardware_in_Soviet_Bloc_countries#MESMhttps://en.wikipedia.org/wiki/History_of_computer_hardware_in_Soviet_Bloc_countries#MESM

"THE FIRST universally programmable electronic COMPUTER IN CONTINENTAL EUROPE was created by a team of scientists under the direction of Sergei Alekseyevich Lebedev...".

инженерная линейка 27403-X от ГДР-овской фирмы LOGAREX DARMSTADT,

Советская ЛСЛО-250-10, сделана в 1960 году на Ленинградской фабрике счётных приборов. бегунок пришлось заменить (даже два раза, помнится),

Штурманская! Сделана в неизвестном году на секретном заводе,

и ещё одна советская, ЛСЛД-250, 1975 год и тоже Ленинград.

"THE FIRST universally programmable electronic COMPUTER IN CONTINENTAL EUROPE was created by a team of young enthusiasts leading by Konrad Zuse and Helmut Schreyer in 1936-1941".

https://yandex.ru/search/?text=The first universally programmable electronic computer in continental europe was created by a team of scientists under the direction of Sergei Alekseyevich Lebedev&lr=38&clid=2186623https://yandex.ru/search/?text=The first universally programmable electronic computer in continental europe was created by a team of scientists under the direction of Sergei Alekseyevich Lebedev&lr=38&clid=2186623