3018

5

Эскапады Хрущева, «переводимые» Трояновским, встречают явное одобрение зала. Некоторые фразы даже встречают аплодисментами. А Хрущев, вошедший в раж, не может соотнести свои разоблачительные пассажи с их восторженной реакцией…

На борту крейсера "Орджоникидзе"

×

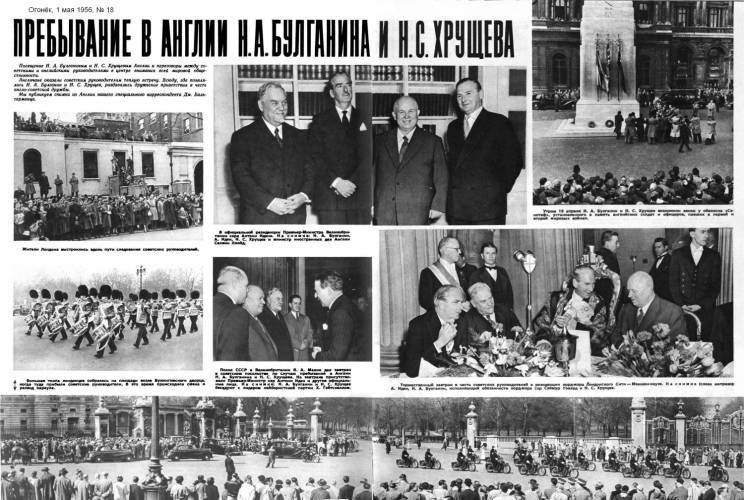

Визит в Англию в апреле 1956 года тогдашних руководителей советского государства Хрущева и Булганина был первым в своем роде и исключительным по своему значению.

То, что этот визит совершили двое, отражало существовавшую тогда в Кремле расстановку сил — Хрущев еще не занял положения полновластного и единоличного лидера, это произошло несколько позднее.

В Великобританию они прибыли на борту самого современного по тем временам корабля советского Военно-Морского Флота — крейсера «Орджоникидзе». Мне довелось вместе с небольшой группой сопровождавших лиц находиться на борту этого корабля. И все дальнейшее наблюдать собственными глазами.

Подробности этого первого в своем роде государственного визита неоднократно описаны, исследованы и оценены историками. Поэтому, не беря на себя задачу повторять известное, поделюсь с читателями некоторыми подробностями, долгие годы мертвым грузом лежавшие в моих записных книжках.

18 апреля 1956 г. в портсмутскую гавань на полном ходу прямо-таки ворвался — чудо техники того времени — крейсер «Орджоникидзе» и, к восхищению знающих толк в морском искусстве англичан, лихо пришвартовался к причальной стенке.

Высоких гостей встречал премьер-министр Англии, правая рука лидера военных лет Уинстона Черчилля Антони Иден, произнесший приличествующие случаю официальные слова. Сам Черчилль тогда уже находился в отставке.

За 10 лет до того, в марте 1946 года он произнес печально известную фултоновскую речь, где впервые пустил в оборот термин «железный занавес». Наступив на горло собственной песне, Черчилль пожелал в печати успеха визиту, который, как он написал, «должен способствовать более плодотворным отношениям между нашими странами».

Государственный визит советских руководителей шел своим чередом: приемы, речи, возложения венков, переговоры, — одним словом, все, что полагается в подобных случаях.

Обо всем этом сообщалось в печати, рассказывалось по радио. Обо всем, да не обо всем.

Вошедшая в силу к тому времени «холодная война» диктовала свои порядки. Случай, о котором хочу рассказать, был тогда, дабы не портить общей атмосферы, обойден полным молчанием как в английской, так и в советской печати. Нам строго-настрого было велено о нем не упоминать.

На второй день стоянки крейсера «Орджоникидзе» в портсмутском порту советские моряки обнаружили подозрительные шумы под днищем корабля.

Выяснилось, что там шустрит таинственный водолаз. Последовало негласное, но решительное представление английским властям. В ответ было заявлено, что русские ошибаются и никаких водолазов в районе корабля нет.

Однако на следующий день случай повторился, и снова последовало категорическое отрицание. Нет — так нет. И советские моряки приняли свои меры.

Через несколько дней, когда советская делегация находилась еще в Англии, к берегу прибило обезглавленный труп неизвестного водолаза. Вскоре вездесущие газетчики прознали истину и даже имя этого водолаза — английского военнослужащего Крэбба.

По их словам, военно-морские начальники проявили повышенный интерес к конструкции подводной части нового советского крейсера, результатом чего и стала отрезанная подводным автогеном голова шпиона. На сей раз никаких протестов не последовало, и концы происшедшего в буквальном смысле оказались погруженными в воду.

А государственный визит шел своим ходом. И Хрущеву, и Булганину приходилось сталкиваться с неудобствами и трудностями для них непривычными. На официальные приемы в Букингемский дворец иностранным гостям полагалось являться во фраках, с чем советские гости решили не соглашаться. На прием к королеве они пришли в строгих черных костюмах.

Выхоленный Булганин, от которого за версту разило духами, выглядел еще более или менее пристойно. Никита Сергеевич в столь непривычном для него одеянии чувствовал себя неуютно. Без помощи вышколенной прислуги не мог разобраться в предназначении многочисленных бокалов, ножей и вилок, расставленных перед ним.

Высокомерным завсегдатаям королевских приемов хваленая английская выдержка помогала сдерживать улыбки. Впрочем, Никита Сергеевич нимало не смущался этим обстоятельством. Вел оживленный разговор, искусно и нарочито играя роль простого русского мужика, попавшего в компанию не слишком им почитаемых аристократов.

Но самый запомнившийся в ходе этого визита случай, который добавляет штрихи к портрету Хрущева, произошел в дни его поездки в столицу Шотландии — древний Эдинбург.

В старинной резиденции шотландских королей — замке Холидрухауз, дворце со средневековой крепостной стеной, для встречи с советским руководителем собрался весь тогдашний цвет английского делового мира.

Планировалось, что в ходе этой встречи состоится серьезный разговор на тему об экономическом сотрудничестве наших стран. На сей раз не аристократы из королевского окружения, а элита английского делового мира хотела послушать посланца Москвы.

В Эдинбург вместе с Хрущевым направилась маленькая группа сопровождающих. Несколько дипломатов, охранники, врач, переводчик и единственный из журналистов — автор этих строк.

Во время этого обеда Никита Сергеевич, не чуравшийся тогда чарки, что называется, несколько перебрал. Когда подали кофе, ему надлежало выступить с важной речью, заранее заготовленный и выверенный текст которой лежал у него в кармане.

Нынешнему читателю трудно понять весь драматизм происшедшего дальше. Напомню, что было начало 1956 года. Черная тень сталинских репрессий, нависавшая десятилетиями над страной, еще не развеялась.

По существовавшим многие годы порядкам выступление вождя было «священным текстом». Приводя цитату такого выступления, редактор должен был на полях начертать «сверено с текстом» и расписаться. Любое отступление грозило неприятностями самыми серьезными.

И вот Хрущев встал со своего стула и начал выступление. Однако, находясь под винными парами, он запамятовал о лежавшем у него в кармане тексте и принялся импровизировать. Говорил он, забыв, видимо, кто перед ним находится, в ставшем для него привычным и впоследствии выраженном словами в стиле «мы вас закопаем», разоблачая мировой империализм и его прихвостней.

Произнесен первый пассаж импровизации. Воцаряется мучительная пауза. Его переводчик — Трояновский Олег Александрович должен переводить, но он молчит. Я вижу, как он побледнел, по лбу его покатились капли пота. Пауза затягивается, Хрущев толкает переводчика в бок: «Переводи».

И Олег Александрович начинает переводить. Но говорит он не то, что только что произнес Хрущев, а фразу из официального текста. Хрущев говорит дальше. Трояновский продолжает в том же духе. Эскапады Хрущева, «переводимые» Трояновским, встречают явное одобрение зала, который вполне удовлетворен призывами к налаживанию сотрудничества, произносимыми официальным переводчиком. Некоторые фразы даже встречают аплодисменты зала, а Хрущев, вошедший в раж, не может соотнести свои разоблачительные по отношению к присутствующим пассажи с их доброжелательной, почти восторженной реакцией.

Я сижу ни жив ни мертв, и меня сверлит только одна мысль: а что, если здесь окажется хотя бы один человек, знающий русский язык, и последует реплика, что переводится совсем не то, что говорит Хрущев.

На счастье, такого человека не нашлось. Закончив свой темпераментный спич, довольный собой Никита Сергеевич под бурные аплодисменты присутствующих покидает зал.

За кулисами помощники, подхватив под руки, отвели его в комнату отдыха. А мы с Олегом Александровичем остались в мучительном ожидании того, что произойдет дальше.

Поспав, Хрущев вошел в комнату, где мы сидели, и несколько смущенно спросил:

— Кажется, я наговорил что-то не то?

— Да, Никита Сергеевич, — сказал Трояновский, — вы отошли от заготовленного текста.

— Не виляйте, расскажите мне в точности, что я им говорил.

Пришлось рассказать.

— И ты все это им переводил? — обратился он к Трояновскому.

— Никита Сергеевич, я шел по заранее утвержденному тексту, — сказал Трояновский упавшим голосом.

— Какая же ты умница! — вскричал Никита Сергеевич, обнял и крепко расцеловал Олега.

В газетах речь Н.С. Хрущева была воспроизведена точно по официальному тексту, а с этого момента началось восхождение Олега Трояновского по дипломатической карьерной лестнице. И заслуженно! Он проявил не только ответственность и заботу не о карьере, а об интересах страны, но и незаурядное политическое мужество. По тем временам это был Поступок.

И еще об одном случае тех дней, не получившем широкой известности или, точнее, получившем ее не сразу и в узко научных кругах, мне хотелось бы рассказать. Неожиданным для многих оказалось включение в советскую делегацию, направлявшуюся в Англию, академика Игоря Васильевича Курчатова.

Не было, пожалуй, в те времена в Советском Союзе фигуры более засекреченной, чем один из отцов советской атомной бомбы. Имя этого замечательного ученого не упоминалось в печати, и даже его передвижения по Москве сопровождались мерами предосторожности более строгими, чем в отношении членов Политбюро.

И вдруг — публичное явление Курчатова народу и не просто явление, а предъявление этого высокого, импозантного, украшенного окладистой бородой человека внешнему миру. Оценивая происшедшее задним числом, можно сказать, что создателю первой советской атомной бомбы была отведена в тот раз роль бомбы политической. И то, что он сделал, превышало эффект всех политических речей, светских раутов, протокольных мероприятий и даже переговоров того визита вместе взятых.

Во время визита Игорь Васильевич держался в тени, публично почти не появлялся, а миссия, которую он на четвертый день пребывания осуществил, поначалу замалчивалась.

22 апреля несколько машин, в одной из которых находился академик, направились в небольшой городок Харуэлл в шестидесяти милях к западу от Лондона, где расположился строго засекреченный комплекс лабораторий с шестью атомными реакторами. Это был главный английский научно-исследовательский центр, в котором велись работы по атомной энергии.

Внешне все происходило более чем буднично. Небольшой конференц-зал с рядами кресел, расположенными амфитеатром, заполнили ученые с мировыми именами. Курчатов вышел к большой грифельной доске, довольно коротко рассказал о работе своей и своих коллег над проблемами управляемой термоядерной реакции, затем принялся выводить мелом на доске формулы, сопровождая краткими пояснениями.

Через несколько минут зал напоминал трибуну стадиона в острый момент футбольного матча. Присутствовавшие вскакивали на сиденья, размахивали руками, оглашая помещение криками удивления и восхищения.

Разумеется, я ничего не понимал в происходившем. Формулы, которые выводил Курчатов, мне, непосвященному, ни о чем не говорили, и я никак не мог разделить эмоции присутствовавших. Когда Курчатов закончил, стряхивая с рук мел, в зале гремела овация.

Лекция в Харуэлле была тонко рассчитанными политическим и научным ходом. Как он сам мне потом объяснил, никаких сведений, важных для безопасности страны, он в той лекции не выдал и выдать не мог:

— Я рассказал коллегам об одном из направлений наших научных работ в области термоядерного синтеза, которое оказалось неудачным и вело в тупик. Они тогда шли по тому же пути, но находились в его начальной стадии. Я показал им результаты, к которым они в конце концов придут, сэкономив таким образом западным коллегам время, силы и деньги. О новом же направлении, в котором мы в тот момент вели исследования, я, разумеется, не рассказывал. Так что интересы национальной безопасности нарушены не были.

Так были наглядно продемонстрированы и уровень нашей науки и готовность к творческому сотрудничеству.

Из книги: Зорин Валентин. Неизвестное об известном,

То, что этот визит совершили двое, отражало существовавшую тогда в Кремле расстановку сил — Хрущев еще не занял положения полновластного и единоличного лидера, это произошло несколько позднее.

В Великобританию они прибыли на борту самого современного по тем временам корабля советского Военно-Морского Флота — крейсера «Орджоникидзе». Мне довелось вместе с небольшой группой сопровождавших лиц находиться на борту этого корабля. И все дальнейшее наблюдать собственными глазами.

Подробности этого первого в своем роде государственного визита неоднократно описаны, исследованы и оценены историками. Поэтому, не беря на себя задачу повторять известное, поделюсь с читателями некоторыми подробностями, долгие годы мертвым грузом лежавшие в моих записных книжках.

18 апреля 1956 г. в портсмутскую гавань на полном ходу прямо-таки ворвался — чудо техники того времени — крейсер «Орджоникидзе» и, к восхищению знающих толк в морском искусстве англичан, лихо пришвартовался к причальной стенке.

Высоких гостей встречал премьер-министр Англии, правая рука лидера военных лет Уинстона Черчилля Антони Иден, произнесший приличествующие случаю официальные слова. Сам Черчилль тогда уже находился в отставке.

За 10 лет до того, в марте 1946 года он произнес печально известную фултоновскую речь, где впервые пустил в оборот термин «железный занавес». Наступив на горло собственной песне, Черчилль пожелал в печати успеха визиту, который, как он написал, «должен способствовать более плодотворным отношениям между нашими странами».

Государственный визит советских руководителей шел своим чередом: приемы, речи, возложения венков, переговоры, — одним словом, все, что полагается в подобных случаях.

Обо всем этом сообщалось в печати, рассказывалось по радио. Обо всем, да не обо всем.

Вошедшая в силу к тому времени «холодная война» диктовала свои порядки. Случай, о котором хочу рассказать, был тогда, дабы не портить общей атмосферы, обойден полным молчанием как в английской, так и в советской печати. Нам строго-настрого было велено о нем не упоминать.

На второй день стоянки крейсера «Орджоникидзе» в портсмутском порту советские моряки обнаружили подозрительные шумы под днищем корабля.

Выяснилось, что там шустрит таинственный водолаз. Последовало негласное, но решительное представление английским властям. В ответ было заявлено, что русские ошибаются и никаких водолазов в районе корабля нет.

Однако на следующий день случай повторился, и снова последовало категорическое отрицание. Нет — так нет. И советские моряки приняли свои меры.

Через несколько дней, когда советская делегация находилась еще в Англии, к берегу прибило обезглавленный труп неизвестного водолаза. Вскоре вездесущие газетчики прознали истину и даже имя этого водолаза — английского военнослужащего Крэбба.

По их словам, военно-морские начальники проявили повышенный интерес к конструкции подводной части нового советского крейсера, результатом чего и стала отрезанная подводным автогеном голова шпиона. На сей раз никаких протестов не последовало, и концы происшедшего в буквальном смысле оказались погруженными в воду.

А государственный визит шел своим ходом. И Хрущеву, и Булганину приходилось сталкиваться с неудобствами и трудностями для них непривычными. На официальные приемы в Букингемский дворец иностранным гостям полагалось являться во фраках, с чем советские гости решили не соглашаться. На прием к королеве они пришли в строгих черных костюмах.

Выхоленный Булганин, от которого за версту разило духами, выглядел еще более или менее пристойно. Никита Сергеевич в столь непривычном для него одеянии чувствовал себя неуютно. Без помощи вышколенной прислуги не мог разобраться в предназначении многочисленных бокалов, ножей и вилок, расставленных перед ним.

Высокомерным завсегдатаям королевских приемов хваленая английская выдержка помогала сдерживать улыбки. Впрочем, Никита Сергеевич нимало не смущался этим обстоятельством. Вел оживленный разговор, искусно и нарочито играя роль простого русского мужика, попавшего в компанию не слишком им почитаемых аристократов.

Но самый запомнившийся в ходе этого визита случай, который добавляет штрихи к портрету Хрущева, произошел в дни его поездки в столицу Шотландии — древний Эдинбург.

В старинной резиденции шотландских королей — замке Холидрухауз, дворце со средневековой крепостной стеной, для встречи с советским руководителем собрался весь тогдашний цвет английского делового мира.

Планировалось, что в ходе этой встречи состоится серьезный разговор на тему об экономическом сотрудничестве наших стран. На сей раз не аристократы из королевского окружения, а элита английского делового мира хотела послушать посланца Москвы.

В Эдинбург вместе с Хрущевым направилась маленькая группа сопровождающих. Несколько дипломатов, охранники, врач, переводчик и единственный из журналистов — автор этих строк.

Во время этого обеда Никита Сергеевич, не чуравшийся тогда чарки, что называется, несколько перебрал. Когда подали кофе, ему надлежало выступить с важной речью, заранее заготовленный и выверенный текст которой лежал у него в кармане.

Нынешнему читателю трудно понять весь драматизм происшедшего дальше. Напомню, что было начало 1956 года. Черная тень сталинских репрессий, нависавшая десятилетиями над страной, еще не развеялась.

По существовавшим многие годы порядкам выступление вождя было «священным текстом». Приводя цитату такого выступления, редактор должен был на полях начертать «сверено с текстом» и расписаться. Любое отступление грозило неприятностями самыми серьезными.

И вот Хрущев встал со своего стула и начал выступление. Однако, находясь под винными парами, он запамятовал о лежавшем у него в кармане тексте и принялся импровизировать. Говорил он, забыв, видимо, кто перед ним находится, в ставшем для него привычным и впоследствии выраженном словами в стиле «мы вас закопаем», разоблачая мировой империализм и его прихвостней.

Произнесен первый пассаж импровизации. Воцаряется мучительная пауза. Его переводчик — Трояновский Олег Александрович должен переводить, но он молчит. Я вижу, как он побледнел, по лбу его покатились капли пота. Пауза затягивается, Хрущев толкает переводчика в бок: «Переводи».

И Олег Александрович начинает переводить. Но говорит он не то, что только что произнес Хрущев, а фразу из официального текста. Хрущев говорит дальше. Трояновский продолжает в том же духе. Эскапады Хрущева, «переводимые» Трояновским, встречают явное одобрение зала, который вполне удовлетворен призывами к налаживанию сотрудничества, произносимыми официальным переводчиком. Некоторые фразы даже встречают аплодисменты зала, а Хрущев, вошедший в раж, не может соотнести свои разоблачительные по отношению к присутствующим пассажи с их доброжелательной, почти восторженной реакцией.

Я сижу ни жив ни мертв, и меня сверлит только одна мысль: а что, если здесь окажется хотя бы один человек, знающий русский язык, и последует реплика, что переводится совсем не то, что говорит Хрущев.

На счастье, такого человека не нашлось. Закончив свой темпераментный спич, довольный собой Никита Сергеевич под бурные аплодисменты присутствующих покидает зал.

За кулисами помощники, подхватив под руки, отвели его в комнату отдыха. А мы с Олегом Александровичем остались в мучительном ожидании того, что произойдет дальше.

Поспав, Хрущев вошел в комнату, где мы сидели, и несколько смущенно спросил:

— Кажется, я наговорил что-то не то?

— Да, Никита Сергеевич, — сказал Трояновский, — вы отошли от заготовленного текста.

— Не виляйте, расскажите мне в точности, что я им говорил.

Пришлось рассказать.

— И ты все это им переводил? — обратился он к Трояновскому.

— Никита Сергеевич, я шел по заранее утвержденному тексту, — сказал Трояновский упавшим голосом.

— Какая же ты умница! — вскричал Никита Сергеевич, обнял и крепко расцеловал Олега.

В газетах речь Н.С. Хрущева была воспроизведена точно по официальному тексту, а с этого момента началось восхождение Олега Трояновского по дипломатической карьерной лестнице. И заслуженно! Он проявил не только ответственность и заботу не о карьере, а об интересах страны, но и незаурядное политическое мужество. По тем временам это был Поступок.

И еще об одном случае тех дней, не получившем широкой известности или, точнее, получившем ее не сразу и в узко научных кругах, мне хотелось бы рассказать. Неожиданным для многих оказалось включение в советскую делегацию, направлявшуюся в Англию, академика Игоря Васильевича Курчатова.

Не было, пожалуй, в те времена в Советском Союзе фигуры более засекреченной, чем один из отцов советской атомной бомбы. Имя этого замечательного ученого не упоминалось в печати, и даже его передвижения по Москве сопровождались мерами предосторожности более строгими, чем в отношении членов Политбюро.

И вдруг — публичное явление Курчатова народу и не просто явление, а предъявление этого высокого, импозантного, украшенного окладистой бородой человека внешнему миру. Оценивая происшедшее задним числом, можно сказать, что создателю первой советской атомной бомбы была отведена в тот раз роль бомбы политической. И то, что он сделал, превышало эффект всех политических речей, светских раутов, протокольных мероприятий и даже переговоров того визита вместе взятых.

Во время визита Игорь Васильевич держался в тени, публично почти не появлялся, а миссия, которую он на четвертый день пребывания осуществил, поначалу замалчивалась.

22 апреля несколько машин, в одной из которых находился академик, направились в небольшой городок Харуэлл в шестидесяти милях к западу от Лондона, где расположился строго засекреченный комплекс лабораторий с шестью атомными реакторами. Это был главный английский научно-исследовательский центр, в котором велись работы по атомной энергии.

Внешне все происходило более чем буднично. Небольшой конференц-зал с рядами кресел, расположенными амфитеатром, заполнили ученые с мировыми именами. Курчатов вышел к большой грифельной доске, довольно коротко рассказал о работе своей и своих коллег над проблемами управляемой термоядерной реакции, затем принялся выводить мелом на доске формулы, сопровождая краткими пояснениями.

Через несколько минут зал напоминал трибуну стадиона в острый момент футбольного матча. Присутствовавшие вскакивали на сиденья, размахивали руками, оглашая помещение криками удивления и восхищения.

Разумеется, я ничего не понимал в происходившем. Формулы, которые выводил Курчатов, мне, непосвященному, ни о чем не говорили, и я никак не мог разделить эмоции присутствовавших. Когда Курчатов закончил, стряхивая с рук мел, в зале гремела овация.

Лекция в Харуэлле была тонко рассчитанными политическим и научным ходом. Как он сам мне потом объяснил, никаких сведений, важных для безопасности страны, он в той лекции не выдал и выдать не мог:

— Я рассказал коллегам об одном из направлений наших научных работ в области термоядерного синтеза, которое оказалось неудачным и вело в тупик. Они тогда шли по тому же пути, но находились в его начальной стадии. Я показал им результаты, к которым они в конце концов придут, сэкономив таким образом западным коллегам время, силы и деньги. О новом же направлении, в котором мы в тот момент вели исследования, я, разумеется, не рассказывал. Так что интересы национальной безопасности нарушены не были.

Так были наглядно продемонстрированы и уровень нашей науки и готовность к творческому сотрудничеству.

Из книги: Зорин Валентин. Неизвестное об известном,

Хрущев и Булганин в Англии, 1956 год.

Еще крутые истории!

- Несколько интересных историй из жизни необычных личностей

- Как наследники проучили банк, который не хотел отдавать вклад умершего отца

реклама

Мне вот непонятно когда такие посты загоняют в "минуса"! Если не интересно, если сказать по существу нечего, "но баба яга против" - пройди мимо! Даже не открывай пост! Оставайся в рамках сегодняшней "дипломатии" и её толерантности и её беззубости! Я тоже не отношусь к числу поклонников Хрущёва, но мне нравится поведение наших делегаций и вообще советских людей в то время за границей. Мы не лебезили и не заигрывали ни перед всякими президентами ни перед королевами! И если под килем новейшего крейсера ползала какая-нибудь шпрота, мы, будучи в иностранном порту, в самом логове королевского морского флота, не стеснялись выловить консервную банку вскрыть её морским кортиком, поглядеть что за чудо-рыба и выкинуть обратно по частям-голова налево, скафандр направо)) И срать хотели на всякие ноты и санкции)) Я много читал подобных книг-воспоминаний, и продолжаю следить за выходом подобных книг. Многое знал раньше, многое заново открываю. Неужели кому-то настолько неинтересна история собственной страны и не такого далёкого прошлого, тем более от непосредственных участников и свидетелей тех событий, что нужно "минусы" ставить даже не читая?? Вот и получается, что верхом искусства дипломатических отношений у нас принято считать глупые пёрлы маши захаровой..

Извените , понесло.

Вряд ои его бороду можно назвать окладистой.

Борода очень серьёзная.

Черные тени по-прежнему не любят лысого идиота, наверное. Вот и минусят.