592

10

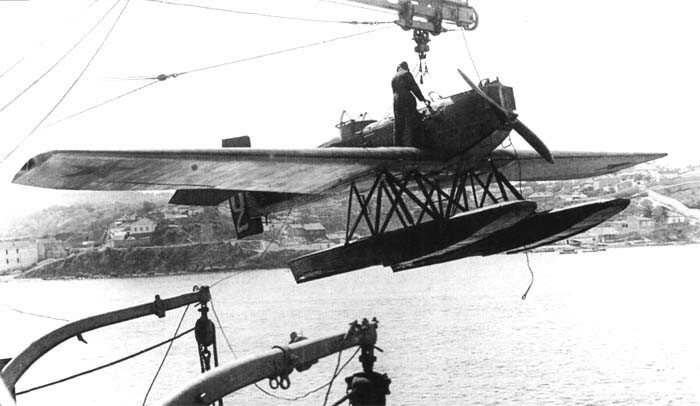

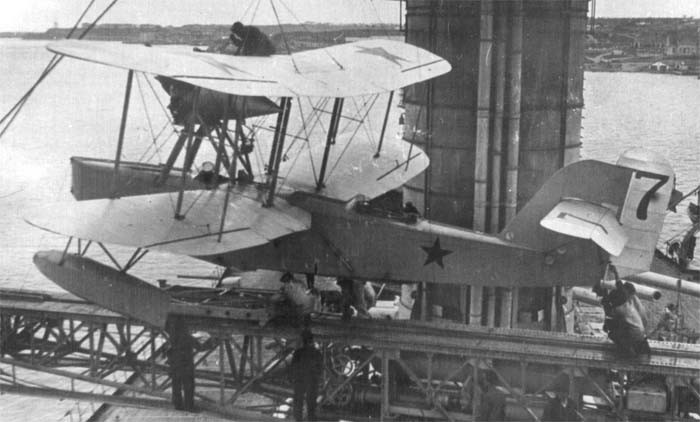

Рабоче-крестьянский Красный флот, вступив во второй половине 20-х годов в период восстановления, тоже решил обзавестись корабельными самолетами. Первой пробой стал Ju-20, принятый на борт линкором "Парижская коммуна". Но недостаток опыта сыграл с моряками злую шутку. То ли место для размещения разведчика выбрали неправильно, то ли закрепили не так, но когда линкор грохнул главным калибром, самолет развалился и надолго попал в капитальный ремонт.

Юнкерс Ju-20

Однако, стараясь идти в ногу со временем, на будущее планировали внедрить катапульту и у нас. Но при этом осознавали, что опыта проектирования ни самих катапульт, ни пригодных для них самолетов в стране нет. Поэтому Управление ВВС (УВВС) обратилось к германской фирме "Эрнст Хейнкель флюгцойгбау", с которой наши уже имели дело.

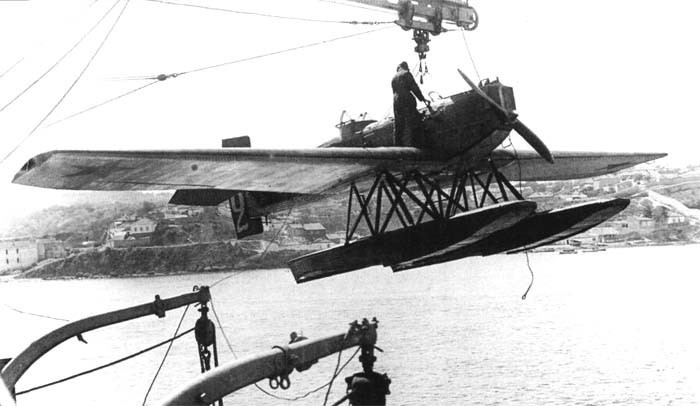

В 1927 г. у нее купили два поплавковых моноплана He.5. Испытания показали, что летные данные значительно ниже заявленных фирмой, но самолет устойчив, хорошо управляем и обладает неплохой маневренностью. Однако в морские разведчики он не годился, поскольку был немореходен: даже при небольшой волне хвост заливало водой. Эти машины некоторое время служили в 65-м авиаотряде, располагавшемся в бухте Нахимова в Севастополе.

В 1927 г. у нее купили два поплавковых моноплана He.5. Испытания показали, что летные данные значительно ниже заявленных фирмой, но самолет устойчив, хорошо управляем и обладает неплохой маневренностью. Однако в морские разведчики он не годился, поскольку был немореходен: даже при небольшой волне хвост заливало водой. Эти машины некоторое время служили в 65-м авиаотряде, располагавшемся в бухте Нахимова в Севастополе.

×

Хейнкель Не.5

Фирма Хейнкеля, созданная в 1922 г., в основном занималась проектированием, постройкой опытных образцов и небольших серий. Крупносерийное производство было ей не под силу, поскольку все ее производственные площади ограничивались старым авиационным ангаром в Варнемюнде. Хейнкель создал ряд удачных гидросамолетов, имел опыт проектирования корабельных катапульт. Первые эксперименты такого рода он проводил еще для флота кайзера. В начале 1925-го его фирма получила аналогичный заказ из Японии, заготовив катапульту для тяжелого крейсера "Нагато". Для японцев же выпустили катапультные разведчики: биплан HD.25 и моноплан He.26.

Тем не менее, советский заказ свалился на Хейнкеля, как манна небесная. Дела фирмы шли плохо. В Германии свирепствовал экономический кризис. Кроме того, возможности немецких самолетостроителей серьезно ограничивало отсутствие в стране военной авиации, запрещенной Версальским договором. Более крупные компании, такие как "Дорнье" и "Юнкерс", обходили ограничения через зарубежные филиалы. Юнкерс, например, поставлял в Советский Союз бомбардировщики, собранные в Швеции. Хейнкель же мог рассчитывать только на гражданские (или псевдогражданские) заказы и тайный экспорт.

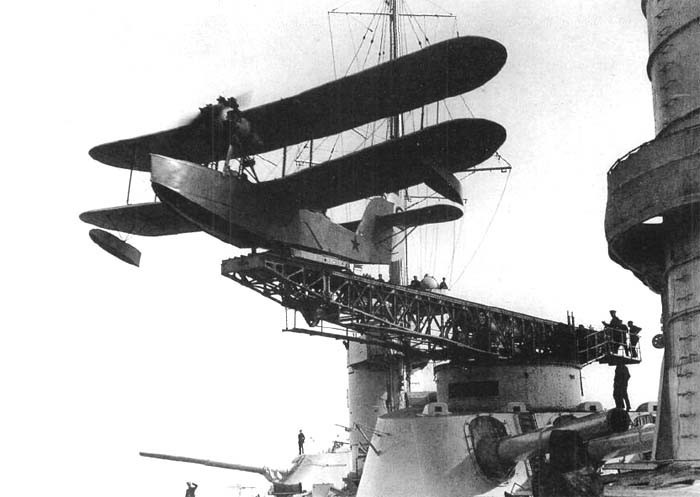

10 мая 1929 г. УВВС, скрывшееся под маской внешнеторгового объединения "Металлоимпорт", заключило с Хейнкелем официальный договор о приобретении двух катапульт типа К-3 и шести летающих лодок HD.55. Двадцатиметровая пневматическая катапульта К-3 могла разогнать самолет весом до 3,5 т до скорости 130 км/ч. Под ее возможности и был сконструирован разведчик HD.55.

Прототипом для HD.55 стал самолет HD.15, построенный в 1927-м по заказу германского министерства транспорта. Официально он считался опытным образцом почтового самолета, стартующего с трансатлантических лайнеров для ускорения доставки почты. Фактически же заказчиком были военные моряки, которым Версальским договором также запрещалось иметь самолеты, но старавшиеся не отставать от новинок.

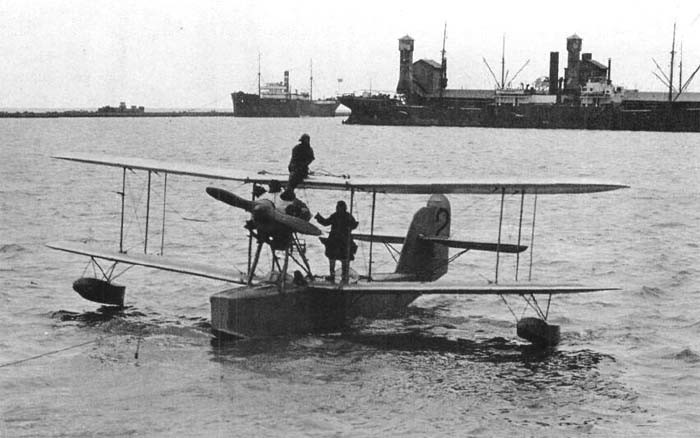

Эскизный проект новой машины выполнили всего за несколько недель. HD.55 сохранил компоновку своего предшественника. Это была летающая лодка-биплан, построенная практически целиком из дерева (металл применялся только в стойках, креплениях и капоте мотоустановки). Крыло и оперение обтягивались полотном. На HD.55 размах крыльев немного увеличили по сравнению с HD.15. Теперь верхнее и нижнее крылья стали одной длины - у HD.15 нижнее было чуть короче. Удлинение произошло за счет введения центральной горизонтальной секции, до этого поперечное "V" начиналось сразу от оси самолета. Одновременно ликвидировали вынос верхнего крыла вперед. Очевидно, это сделали, чтобы коробка крыла удобнее складывалась: при хранении на корабле, где места мало, коробки откидывали назад, сильно уменьшая габариты машины. Изменили форму вспомогательных поплавков и контуры оперения. От роговой компенсации рулей отказались.

Тем не менее, советский заказ свалился на Хейнкеля, как манна небесная. Дела фирмы шли плохо. В Германии свирепствовал экономический кризис. Кроме того, возможности немецких самолетостроителей серьезно ограничивало отсутствие в стране военной авиации, запрещенной Версальским договором. Более крупные компании, такие как "Дорнье" и "Юнкерс", обходили ограничения через зарубежные филиалы. Юнкерс, например, поставлял в Советский Союз бомбардировщики, собранные в Швеции. Хейнкель же мог рассчитывать только на гражданские (или псевдогражданские) заказы и тайный экспорт.

10 мая 1929 г. УВВС, скрывшееся под маской внешнеторгового объединения "Металлоимпорт", заключило с Хейнкелем официальный договор о приобретении двух катапульт типа К-3 и шести летающих лодок HD.55. Двадцатиметровая пневматическая катапульта К-3 могла разогнать самолет весом до 3,5 т до скорости 130 км/ч. Под ее возможности и был сконструирован разведчик HD.55.

Прототипом для HD.55 стал самолет HD.15, построенный в 1927-м по заказу германского министерства транспорта. Официально он считался опытным образцом почтового самолета, стартующего с трансатлантических лайнеров для ускорения доставки почты. Фактически же заказчиком были военные моряки, которым Версальским договором также запрещалось иметь самолеты, но старавшиеся не отставать от новинок.

Эскизный проект новой машины выполнили всего за несколько недель. HD.55 сохранил компоновку своего предшественника. Это была летающая лодка-биплан, построенная практически целиком из дерева (металл применялся только в стойках, креплениях и капоте мотоустановки). Крыло и оперение обтягивались полотном. На HD.55 размах крыльев немного увеличили по сравнению с HD.15. Теперь верхнее и нижнее крылья стали одной длины - у HD.15 нижнее было чуть короче. Удлинение произошло за счет введения центральной горизонтальной секции, до этого поперечное "V" начиналось сразу от оси самолета. Одновременно ликвидировали вынос верхнего крыла вперед. Очевидно, это сделали, чтобы коробка крыла удобнее складывалась: при хранении на корабле, где места мало, коробки откидывали назад, сильно уменьшая габариты машины. Изменили форму вспомогательных поплавков и контуры оперения. От роговой компенсации рулей отказались.

После визита в Германию советской делегации во главе с начальником УВВС Я.И.Алкснисом 28 сентября 1929-го в Москве состоялось заседание руководства ВВС РККА, на котором решили увеличить заказ до 20 самолетов. Исходя из этого, 11 октября подписали дополнительный контракт еще на 14 лодок. Большая серия обходилась немного дешевле. 20 машин, учитывая жесткие сроки поставки и высокие приемочные требования, для маломощного заводика Хейнкеля были почти непосильной задачей. Особенно допекало неумение выдержать допуски на вес планера. Советские приемщики во главе с В.Н.Гануличем буквально терроризировали завод, проверяя качество каждого винта и заклепки.

Впоследствии сам Хейнкель оценил это положительно: "Русские, сами, не сознавая этого, оказали мне хорошую услугу, выполняя работу за моих людей. Они сами контролировали качество материала, идущего на изготовление летающих лодок. Мне не потребовалось тратить на это свои деньги. Весь материал принимался заказчиком с гораздо большей тщательностью и быстро".

Тем не менее, первые самолеты оказались на 15 - 20 кг тяжелее запланированного, аза каждый лишний килограмм полагался штраф. Хейнкель с компанией начали изобретать способы обмануть приемщиков и всучить перетяжеленные лодки. Предоставим слово самому Эрнсту Хейнкелю, описывающему методы работы своего помощника Клейнера: "Первый раз мы поставили ограничитель внутри циферблата весов. Затем в одну из ночей сумели сделать весовую площадку более легкой. Наконец, поставили одного молодого человека, который с помощью подпольного рычага ногой регулировал вес..."

Впоследствии сам Хейнкель оценил это положительно: "Русские, сами, не сознавая этого, оказали мне хорошую услугу, выполняя работу за моих людей. Они сами контролировали качество материала, идущего на изготовление летающих лодок. Мне не потребовалось тратить на это свои деньги. Весь материал принимался заказчиком с гораздо большей тщательностью и быстро".

Тем не менее, первые самолеты оказались на 15 - 20 кг тяжелее запланированного, аза каждый лишний килограмм полагался штраф. Хейнкель с компанией начали изобретать способы обмануть приемщиков и всучить перетяжеленные лодки. Предоставим слово самому Эрнсту Хейнкелю, описывающему методы работы своего помощника Клейнера: "Первый раз мы поставили ограничитель внутри циферблата весов. Затем в одну из ночей сумели сделать весовую площадку более легкой. Наконец, поставили одного молодого человека, который с помощью подпольного рычага ногой регулировал вес..."

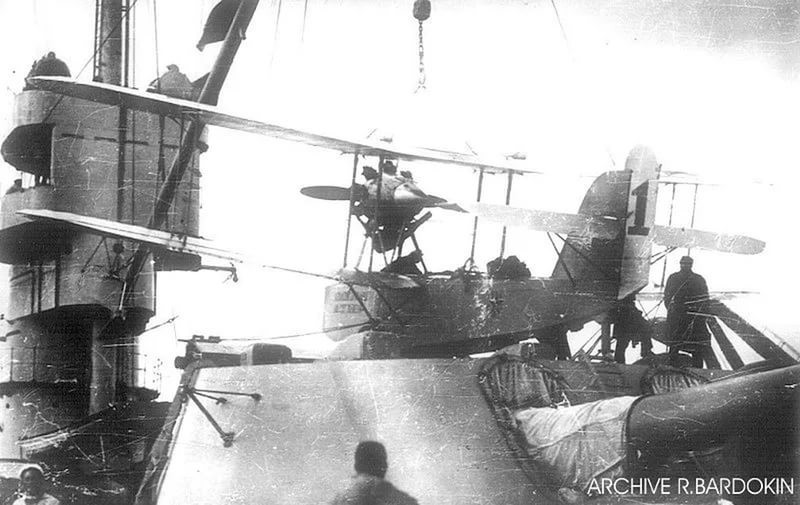

Вот в такой обстановке 19 февраля 1930 г. в Германии приняли первый HD.55. 25 июля пять самолетов погрузили на пароход "Шатурстрой". В начале осени прибывшие в разобранном виде самолеты осели на складе ВВС Балтийского моря. В Ленинграде машины вновь подвергли тщательному контролю. Итог был неутешительным - выявились течи лодок, неисправности приборов, на нескольких самолетах были перепутаны тросы управления. В общей сложности зафиксировали 61 дефект. Правда, часть из них лежала на совести советской стороны. Поскольку немцам вовремя не отправили турели, фотоаппараты и радиостанции, то самолеты собрали без них. Машины разделили между Балтийским и Черноморским флотами. Одновременно с этим отгрузили и катапульту. Только одну, потому что от второй отказались еще в марте 1930-го. Морем ее доставили из Ростока в Ленинград, а потом по железной дороге в Севастополь. Под руководством немецких специалистов ее стали устанавливать на линкоре "Парижская коммуна". 8 октября монтаж закончили и провели пробный старт, но уже 12-го на третьем старте катапульта сломалась. Все остальные HD.55, даже те, что базировались на кораблях, взлетали с воды. 14 октября потерпел аварию при рулении самолет черноморского крейсера "Профинтерн" - летчик Чернуха задел левым крылом за трап и врезался в борт.

На Черном море доработку HD.55, получивших у нас название КР-1 (корабельный разведчик - первый), вел завод N45 в Севастополе. 2 февраля 1931-го там утвердили эталонный образец, по которому должны были переделывать все машины. Спереди на кронштейнах устанавливался в полуутопленном положении пулемет ПВ-1 с патронным ящиком по образцу самолета МР-1. Рассматривался варианте монтажом пулемета "Виккерс" обр. 1924г., но выяснилось, что при этом требуется переделка патронного ящика, звеньесборника и гильзоотвода. Поэтому от "Виккерса" отказались. Гашетка ПВ-1 находилась на штурвале, спуск осуществлялся с помощью тросика. Перезаряжание же происходило совсем просто - затвор пулемета выходил в кабину. Летчик прицеливался через простой кольцевой складывающийся прицел. Сзади ставилась турель Тур-6 с парой пулеметов ДА. Под турель, чтобы она свободно двигалась, пришлось подложить деревянный круг толщиной 30 мм. Чтобы козырек задней кабины не мешал вращению, его сместили вперед на 60 мм. Попутно внесли еще некоторые мелкие изменения - переделали козырек у пилота, сделав его несимметричным (это сочли более удобным, так как летчик сидел не по оси), надели коробку на компенсатор турели и т. д. Предлагалась установка под крыльями ухватов под шесть бомб по 32 кг для борьбы с подводными лодками и бомбового прицела АП-2 (хотя поле обзора для него было весьма ограниченным). Существовал и вариант монтажа оптического прицела "Герц" над люком фотоаппарата. Но все это не было реализовано. Завод N45 в течение февраля переделал по образцу три машины, находившиеся тогда в эксплуатации, остальные, нуждавшиеся в мелком ремонте и усилении набора и обшивки, решили модернизировать по завершении ремонта.

Осенью 1931-го остро встал вопрос о быстрой потере боеспособности КР-1. Неудачная конструкция нижнего крыла привела к застаиванию в нем воды. Отсюда - разбухание и растрескивание силового набора, расслоение фанеры, плесень. Для машины, сделанной целиком из дерева, это было очень опасно. Специальная комиссия в январе 1932-го проверила состояние всех КР-1 на Балтике. Она выявила поперечные трещины днищ, продольные трещины на бортах, коробление перегородок, трещины винтов и течи бензобаков. Кроме того, обнаружилась слабость силового набора палубы лодки.

Поспешно начали ремонт: просверлили сливные отверстия в крыле, заменили часть обшивки, подклеили нервюры, заново отлакировали лодку. Все это поставили в счет Хейнкелю, поскольку эксплуатационная надежность была подробно расписана в договоре. Отвертеться не получилось, и фирма оплатила ремонт и подкрепление лодки, а также направила в Ленинград 10 запасных винтов.

К этому времени в ВВС числились 19 КР-1. Из них 12 находились на Балтике, 6 - на Черном море и 1 - в ОМО НИИ ВВС. Все черноморские разведчики были закреплены за корабельными звеньями на линкоре "Парижская коммуна" и крейсерах "Червона Украина", "Красный Кавказ" (на него в 1935-м перенесли немецкую катапульту) и "Профинтерн". В 1936-м крейсер "Коминтерн" также оборудовали площадкой для самолета и так называемым "фартуком", позволявшим упростить прием севшего гидроплана на борт.

Поспешно начали ремонт: просверлили сливные отверстия в крыле, заменили часть обшивки, подклеили нервюры, заново отлакировали лодку. Все это поставили в счет Хейнкелю, поскольку эксплуатационная надежность была подробно расписана в договоре. Отвертеться не получилось, и фирма оплатила ремонт и подкрепление лодки, а также направила в Ленинград 10 запасных винтов.

К этому времени в ВВС числились 19 КР-1. Из них 12 находились на Балтике, 6 - на Черном море и 1 - в ОМО НИИ ВВС. Все черноморские разведчики были закреплены за корабельными звеньями на линкоре "Парижская коммуна" и крейсерах "Червона Украина", "Красный Кавказ" (на него в 1935-м перенесли немецкую катапульту) и "Профинтерн". В 1936-м крейсер "Коминтерн" также оборудовали площадкой для самолета и так называемым "фартуком", позволявшим упростить прием севшего гидроплана на борт.

К середине 30-х годов тихоходный HD.55 уже сильно устарел, но замены ему в советском флоте все еще не было. Поддерживать работоспособное состояние этих деревянных бипланов было сравнительно легко. Все детали изготовлялись на месте, в Германии покупали только маслорадиаторы и бакелитовые узлы. Износившиеся "сименсы" постепенно заменили отечественными М-22, которые представляли как бы их "двоюродных братьев". Лицензия на М-22 была куплена не напрямую в Англии, а у французской фирмы "Гном-Рон". Советские моторы обладали той же номинальной мощностью 480 л. с., но были немного тяжелее немецких.

Старые. КР-1 частично сдали на слом, частично законсервировали. Свои последние полеты они совершили в 1938-м. По крайней мере, один самолет еще раньше передали в полярную авиацию ГУСМП. Он участвовал в Таймырской гидрографической экспедиции в 1932-м, в 1934-м базировался на ледоколе "Красин", проводя ледовую разведку в районе о.Врангеля. Летал на нем Ф.И.Рожанский. В июне 1941-го два (по другим данным - четыре) КР-1 еще хранились на складах Черноморского флота. Но, очевидно, состояние их тогда уже было таким, что даже огромные потери не заставили попробовать восстановить старые летающие лодки. По немецким данным, был выпущен 41 HD.55. Разные источники определяют количество купленных СССР в 28, 30 и даже 40 экземпляров. Эти цифры напрочь опровергаются сводками учета материальной части УВВС, где количество КР-1 стабильно уменьшается, начиная от исходных 20 самолетов. Завысили ли немцы количество выпущенных лодок или нашли и других заказчиков - неизвестно.

Старые. КР-1 частично сдали на слом, частично законсервировали. Свои последние полеты они совершили в 1938-м. По крайней мере, один самолет еще раньше передали в полярную авиацию ГУСМП. Он участвовал в Таймырской гидрографической экспедиции в 1932-м, в 1934-м базировался на ледоколе "Красин", проводя ледовую разведку в районе о.Врангеля. Летал на нем Ф.И.Рожанский. В июне 1941-го два (по другим данным - четыре) КР-1 еще хранились на складах Черноморского флота. Но, очевидно, состояние их тогда уже было таким, что даже огромные потери не заставили попробовать восстановить старые летающие лодки. По немецким данным, был выпущен 41 HD.55. Разные источники определяют количество купленных СССР в 28, 30 и даже 40 экземпляров. Эти цифры напрочь опровергаются сводками учета материальной части УВВС, где количество КР-1 стабильно уменьшается, начиная от исходных 20 самолетов. Завысили ли немцы количество выпущенных лодок или нашли и других заказчиков - неизвестно.

Конструкция

Летающая лодка HD-55 фирмы "Хейнкель" представляла собой самолет-биплан полностью деревянной конструкции. Металл использовали только в деталях крепления. Из дюралюминия делали и капот двигателя. Силовой набор корпуса лодки (фюзеляжа) выполнялся из ясеневых стрингеров, киля, двух пар коробчатых кильсонов Два узловых кильсона, на которые опирались лонжероны центроплана, были усиленными. Обшивка лодки фанерная толщиной 2,5 - 6 мм. Корпус собирался на шурупах и гвоздях Места стыков продольного и поперечного наборов проклеивались специальным клеем Кроме того, вся наружная поверхность лодки оклеивалась перкалем на авиационном водостойком лаке (Во многом конструкция корпуса HD-55 была повторена Бериевым на МБР-2 ). Корпус HD-55 выполнялся по двухреданной схеме. До второго редана лодка обладала средней кильватостью, а после него нижняя часть корпуса была плоской. На втором редане имелся водный руль, которым летчик управлял при помощи педалей Этот руль отклонялся синхронно с воздушным рулем поворота.

В процессе эксплуатации лодку доработали, предусмотрев возможность взлета и посадки с заснеженной поверхности. С этой целью в корпусе перед первым реданом установили специальные серьги, через которые проходила ось крепления основных лыж В хвостовой части - силовые элементы под хвостовую лыжу. Конструкция и размеры лыж аналогичны лыжам с разведчика Р-5.

Состав навигационного оборудования позволял выполнять полеты и ночью, и в сложных метеоусловиях.

Сиденье летчика в передней открытой кабине регулировалось по высоте, а для улучшения обзора на взлете и на посадке было сдвинуто к левому борту. В хвостовой части фюзеляжа размещалась открытая кабина летчика-наблюдателя, сиденье которого могло откидываться к правому борту для ведения огня из пулемета На внутренних бортах кабины закреплялись различное специальное оборудование и принадлежности (запасные магазины, аптечка, фотоаппараты).

Верхнее и нижнее крылья двухлонжеронной конструкции составляли единую целую коробку и соединялись между собой деревянными стойками и тросовыми расчалками. Верхнее крыло состояло из центроплана и двух отъемных консолей, которые при хранении самолета могли также складываться назад по полету. Для этой цели второй лонжерон оборудовался поворотным шарниром. Нижнее крыло имело аналогичную конструкцию При складывании крыла часть центроплана за вторым лонжероном откидывалась вверх.

Хвостовое оперение выполнялось по подкосной схеме с полотняной обшивкой, а киль и стабилизатор - по двухлонжеронной схеме и конструктивно повторяли крыло Подкосы стабилизатора V-образной формы Угол установки стабилизатора можно было изменять в полете с помощью катушки-подъемника из кабины летчика. Самолет оснащался немецким двигателем "Сименс" Sh20 (лицензионной копией английского "Юпитера" V1). Постепенно на всех КР-1 двигатели заменили на отечественные М-22. Мотоустановка монтировалась на раме из стальных труб над кабиной пилота между верхним и нижним крылом За двигателем устанавливался дюралюминиевый обтекатель, закрывавший маслобак и агрегаты топливной автоматики. Воздушный винт - деревянный, двухлопастный. Первоначально самолеты комплектовались винтами немецкого производства, а с 1932 года на КР-1 стали применять отечественные винты с более высоким КПД.

Вооружение самолета состояло из трех пулеметов. Один пулемет ПВ-1 с боекомплектом 200 патронов устанавливался перед кабиной пилота на кронштейнах в полуутопленном положении. У летчика-наблюдателя монтировалась турель "Тур-5" или "Тур-6" со спаренным пулеметом ДА и боекомплектом 500 патронов. Стрельба из курсового (переднего) пулемета производилась с использованием кольцевого прицела.

В процессе эксплуатации лодку доработали, предусмотрев возможность взлета и посадки с заснеженной поверхности. С этой целью в корпусе перед первым реданом установили специальные серьги, через которые проходила ось крепления основных лыж В хвостовой части - силовые элементы под хвостовую лыжу. Конструкция и размеры лыж аналогичны лыжам с разведчика Р-5.

Состав навигационного оборудования позволял выполнять полеты и ночью, и в сложных метеоусловиях.

Сиденье летчика в передней открытой кабине регулировалось по высоте, а для улучшения обзора на взлете и на посадке было сдвинуто к левому борту. В хвостовой части фюзеляжа размещалась открытая кабина летчика-наблюдателя, сиденье которого могло откидываться к правому борту для ведения огня из пулемета На внутренних бортах кабины закреплялись различное специальное оборудование и принадлежности (запасные магазины, аптечка, фотоаппараты).

Верхнее и нижнее крылья двухлонжеронной конструкции составляли единую целую коробку и соединялись между собой деревянными стойками и тросовыми расчалками. Верхнее крыло состояло из центроплана и двух отъемных консолей, которые при хранении самолета могли также складываться назад по полету. Для этой цели второй лонжерон оборудовался поворотным шарниром. Нижнее крыло имело аналогичную конструкцию При складывании крыла часть центроплана за вторым лонжероном откидывалась вверх.

Хвостовое оперение выполнялось по подкосной схеме с полотняной обшивкой, а киль и стабилизатор - по двухлонжеронной схеме и конструктивно повторяли крыло Подкосы стабилизатора V-образной формы Угол установки стабилизатора можно было изменять в полете с помощью катушки-подъемника из кабины летчика. Самолет оснащался немецким двигателем "Сименс" Sh20 (лицензионной копией английского "Юпитера" V1). Постепенно на всех КР-1 двигатели заменили на отечественные М-22. Мотоустановка монтировалась на раме из стальных труб над кабиной пилота между верхним и нижним крылом За двигателем устанавливался дюралюминиевый обтекатель, закрывавший маслобак и агрегаты топливной автоматики. Воздушный винт - деревянный, двухлопастный. Первоначально самолеты комплектовались винтами немецкого производства, а с 1932 года на КР-1 стали применять отечественные винты с более высоким КПД.

Вооружение самолета состояло из трех пулеметов. Один пулемет ПВ-1 с боекомплектом 200 патронов устанавливался перед кабиной пилота на кронштейнах в полуутопленном положении. У летчика-наблюдателя монтировалась турель "Тур-5" или "Тур-6" со спаренным пулеметом ДА и боекомплектом 500 патронов. Стрельба из курсового (переднего) пулемета производилась с использованием кольцевого прицела.

Лётно-технические характеристики

Модификация КР-1

Размах крыла, м 14,00

Длина, м 10,35

Высота, м 4,28

Площадь крыла, м2 56,90

Масса, кг

пустого самолета 1520

максимальная взлетная 2270

Тип двигателя 1 ПД Siemens Sh.20

Мощность, л. с. 1 х 480

Максимальная скорость, км/ч 194

Крейсерская скорость, км/ч 175

Практическая дальность, км 800

Практический потолок, м 4800

Экипаж, чел 2

Вооружение: один пулемет ПВ-1 и два ДА

Размах крыла, м 14,00

Длина, м 10,35

Высота, м 4,28

Площадь крыла, м2 56,90

Масса, кг

пустого самолета 1520

максимальная взлетная 2270

Тип двигателя 1 ПД Siemens Sh.20

Мощность, л. с. 1 х 480

Максимальная скорость, км/ч 194

Крейсерская скорость, км/ч 175

Практическая дальность, км 800

Практический потолок, м 4800

Экипаж, чел 2

Вооружение: один пулемет ПВ-1 и два ДА

Еще крутые истории!

- В Бразилии дворник нашел новорожденную в мусорке и решил удочерить её

- 14 сильных фотографий, которые рассказывают об истории человечества

- Британка сделала ринопластику и бросила мужа, решив, что теперь «слишком хороша для него»

- Завидуйте молча: 17-летний парень бросил все ради женщины с четырьмя детьми

- Уморительная история: кто первый засунул лампочку в рот

Всегда интересно!