15853

9

«Воинская служба в рядах Вооруженных сил СССР – почетная обязанность советских граждан».

Статья 63 Конституции СССР.

Часть первая. По дороге в армию

Выполнить почетную обязанность меня призвали в семьдесят четвертом почти сразу после окончания техникума. Пришла повестка: явиться на призывной пункт такой-то такого-то числа. С вещами.

Статья 63 Конституции СССР.

Часть первая. По дороге в армию

Выполнить почетную обязанность меня призвали в семьдесят четвертом почти сразу после окончания техникума. Пришла повестка: явиться на призывной пункт такой-то такого-то числа. С вещами.

Новость была ожидаемой и не явилась громом среди ясного неба. Тогда служили все: и дети токарей, и дети директоров заводов. Я не помню случая, чтобы кто-то из моих друзей, приятелей или знакомых (а их тогда у меня было очень много) пытался, как сегодня говорят, откосить от армии. Не отслужить в армии было стыдно. «Больной, наверное», – так говорили про тех, кто не служил (по разным причинам). Да и девчонки к таким относились с опаской. Так что все ребята с нашего двора и все парни, с которыми я учился в одной группе, служили. И никогда не жалели об этом, хотя многим и досталось под самую завязку. Дедовщина… Это было пугало, которого страшились все. В том числе и я. Еще было большим несчастьем попасть в «учебку». Где, по рассказам уже отслуживших парней, тебя «высушат, вы… и еще раз высушат». Никакого иного беспокойства призыв в армию у меня не вызывал.

Получив повестку, я постригся налысо, как тогда и полагалось, и влился в число призывников, которые тогда по весне и осени встречались в городе на каждом шагу. Многие из них шатались по городу полупьяные, но милиция их не трогала: им ведь скоро в армию идти.

проводы в советскую армиюА какие закатывались проводы! Некоторые свадьбы казались рядовыми гулянками по сравнению с размахом проводов. Водка текла рекой, закусок не всегда хватало, поскольку провожать парня в солдаты приходили все: родственники, друзья, подружки, одноклассники, одногруппники, соседи, знакомые и прочие личности, охочие до дармовой выпивки. А рано утром вся компания вываливалась из дома и топала пешком на призывной пункт, похмеляясь по дороге и горланя песни:

Ах, куда ты парене-ок, ах, куда-а ты-и-и?

Не хади-ил бы ты Ване-ок (Васек, Артем, Семен, Лексей, Санек и проч.) ва салдаты-и-и...

У ворот военкомата провожающие вливались в толпу, составленную из других провожающих. Стоял шум, гвалт, где-то фальшиво играл баян, рядом бренчали на гитаре. Веселье было пьяным. Со слезой, а кое-где и с отчаянием.

В восемь или в девять утра из ворот вышел майор и стал громко выкрикивать фамилии. Назвали и мою. Я попрощался с мамой, Олькой и остальными и прошел в ворота. Все. Гражданская жизнь закрылась за мной вместе с воротной калиткой. Через пару часов пришел автобус, нас погрузили в него и повезли на вокзал. Мы махали невесть кому в окошки и орали всякую чушь. Мельком я увидел маму и Ольку. Она стояла растерянная, глаза были сухими. А мама плакала...

В автобусе было шумно. Даже весело. Мы все были ровней, делить было нечего, поэтому никаких конфликтов не возникало. В дальнем углу парень громко рассказывал анекдоты, один за другим, и дружный гогот, вспыхивающий всякий раз по окончанию очередной байки, вселял уверенность, что все идет как надо. Мы хорохорились, хотя неизвестность пугала.

Получив повестку, я постригся налысо, как тогда и полагалось, и влился в число призывников, которые тогда по весне и осени встречались в городе на каждом шагу. Многие из них шатались по городу полупьяные, но милиция их не трогала: им ведь скоро в армию идти.

проводы в советскую армиюА какие закатывались проводы! Некоторые свадьбы казались рядовыми гулянками по сравнению с размахом проводов. Водка текла рекой, закусок не всегда хватало, поскольку провожать парня в солдаты приходили все: родственники, друзья, подружки, одноклассники, одногруппники, соседи, знакомые и прочие личности, охочие до дармовой выпивки. А рано утром вся компания вываливалась из дома и топала пешком на призывной пункт, похмеляясь по дороге и горланя песни:

Ах, куда ты парене-ок, ах, куда-а ты-и-и?

Не хади-ил бы ты Ване-ок (Васек, Артем, Семен, Лексей, Санек и проч.) ва салдаты-и-и...

У ворот военкомата провожающие вливались в толпу, составленную из других провожающих. Стоял шум, гвалт, где-то фальшиво играл баян, рядом бренчали на гитаре. Веселье было пьяным. Со слезой, а кое-где и с отчаянием.

В восемь или в девять утра из ворот вышел майор и стал громко выкрикивать фамилии. Назвали и мою. Я попрощался с мамой, Олькой и остальными и прошел в ворота. Все. Гражданская жизнь закрылась за мной вместе с воротной калиткой. Через пару часов пришел автобус, нас погрузили в него и повезли на вокзал. Мы махали невесть кому в окошки и орали всякую чушь. Мельком я увидел маму и Ольку. Она стояла растерянная, глаза были сухими. А мама плакала...

В автобусе было шумно. Даже весело. Мы все были ровней, делить было нечего, поэтому никаких конфликтов не возникало. В дальнем углу парень громко рассказывал анекдоты, один за другим, и дружный гогот, вспыхивающий всякий раз по окончанию очередной байки, вселял уверенность, что все идет как надо. Мы хорохорились, хотя неизвестность пугала.

×

На вокзал мы приехали притихшими. Нас опять выстроили. Какой-то капитан, материализовавшийся невесть откуда, приказал сложить рюкзаки у ног, и мы почему-то тотчас подчинились. Прикажи он нам это сделать на «гражданке», его бы сразу послали известно куда. А тут...

С капитаном материализовались два сержанта срочной службы, к которым у многих из нас вспыхнула зависть: как же, уже сержанты, еще год или даже полгода – и домой. А у нас служба еще и не началась. Многие из нас подумали тогда, что два года – срок до-олгий.

– Спиртное есть? – спросил капитан и наклонился над одним из рюкзаков.

– Нет, – ответил владелец рюкзака.

– А у вас? – перевел капитан взгляд на меня.

– Нет, – сказал я и посмотрел на капитана открытым и честным взором.

– Хорошо, – изрек он, после чего нас стали рассаживать по вагонам.

Не помню, сколько нас было в плацкарте. Наверное, человек шесть. Или восемь. Мы сидели молча и смотрели в окно, ожидая, когда тронется поезд. А когда он тронулся, тут все и началось… Нет, началось, наверное, минут через двадцать. На откидных столиках появилось вино, водка и кое-какая закуска. Ведь почти у каждого из нас в рюкзаках было кое-что припрятано. Замотанное в такое же старье, что было на нас надето, и что не жалко было выбросить.

Пировали мы шумно. Капитана не было видно, но иногда к одной из компаний подходил сержант, строго смотрел на ее участников, ему подносили, и он уходил, чтобы через время вернуться вновь. Так мы и ехали до самого пункта назначения. Когда выпивка заканчивалась, самый шебутной из нас собирал со всех деньги, приговаривая:

– Давай, не жмись. Все равно, когда на место приедем, деды отберут...

Когда поезд останавливался на крупной станции, шебутной выскакивал из вагона и возвращался, затаренный вином. И пирушка продолжалась.

А потом на какой-то махонькой станции нас выгрузили, сонных и хмельных, и повезли на армейском грузовике. Помню ухабистую лесную дорогу, частое слово «карантин» и койку с колющимся засаленным одеялом. Больше не помню ничего...

С капитаном материализовались два сержанта срочной службы, к которым у многих из нас вспыхнула зависть: как же, уже сержанты, еще год или даже полгода – и домой. А у нас служба еще и не началась. Многие из нас подумали тогда, что два года – срок до-олгий.

– Спиртное есть? – спросил капитан и наклонился над одним из рюкзаков.

– Нет, – ответил владелец рюкзака.

– А у вас? – перевел капитан взгляд на меня.

– Нет, – сказал я и посмотрел на капитана открытым и честным взором.

– Хорошо, – изрек он, после чего нас стали рассаживать по вагонам.

Не помню, сколько нас было в плацкарте. Наверное, человек шесть. Или восемь. Мы сидели молча и смотрели в окно, ожидая, когда тронется поезд. А когда он тронулся, тут все и началось… Нет, началось, наверное, минут через двадцать. На откидных столиках появилось вино, водка и кое-какая закуска. Ведь почти у каждого из нас в рюкзаках было кое-что припрятано. Замотанное в такое же старье, что было на нас надето, и что не жалко было выбросить.

Пировали мы шумно. Капитана не было видно, но иногда к одной из компаний подходил сержант, строго смотрел на ее участников, ему подносили, и он уходил, чтобы через время вернуться вновь. Так мы и ехали до самого пункта назначения. Когда выпивка заканчивалась, самый шебутной из нас собирал со всех деньги, приговаривая:

– Давай, не жмись. Все равно, когда на место приедем, деды отберут...

Когда поезд останавливался на крупной станции, шебутной выскакивал из вагона и возвращался, затаренный вином. И пирушка продолжалась.

А потом на какой-то махонькой станции нас выгрузили, сонных и хмельных, и повезли на армейском грузовике. Помню ухабистую лесную дорогу, частое слово «карантин» и койку с колющимся засаленным одеялом. Больше не помню ничего...

Почетная обязанность, часть 2-я: В «карантине», или Курс молодого бойца.

– Па-адъём!

К этому мы скоро привыкнем. Но поначалу казалось диким вскакивать по этому окрику с коек и выстраиваться в трусах шеренгу, тараща глаза и мало что соображая.

Личное время

До завтрака у нас было личное время. Так станут называться те несколько десятков минут перед завтраком, после обеда и перед отбоем, когда будет иметься возможность:

— подшить новый подворотничок, что «салабонам», отслужившим полгода и менее, и «черпакам», за спиной которых маячит уже год службы, надлежит делать ежедневно;

— начистить сапоги и ременную бляху;

— приготовиться в наряд или караул, что означает подстричься, погладить х/б, подучить Устав гарнизонной и караульной служб, который на построении/разводе всегда у кого-нибудь да спрашивается;

— сходить в чапок, то есть солдатское кафе, прикупить баночку сгущенки и откушать белого хлеба с маслицем и настоящим крепким чаем;

— позаниматься на турнике, если на то имеется желание;

— написать письмо домой, девушке или друзьям.

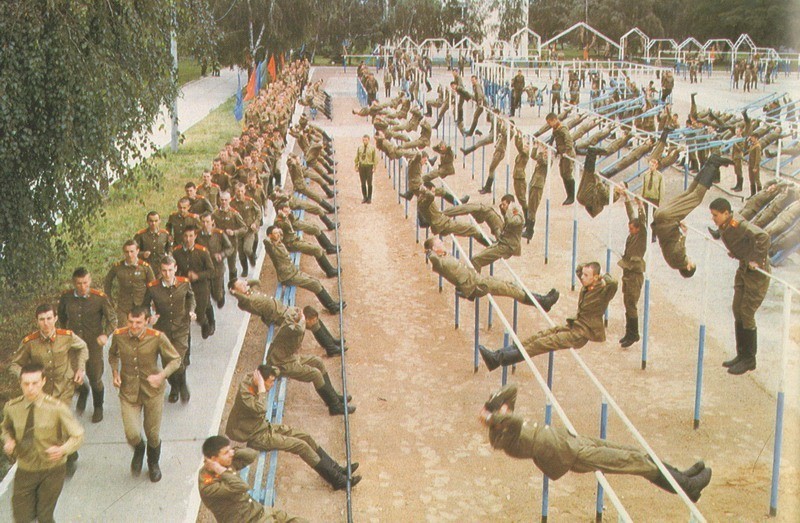

физподготовка новобранцев в советской армииКак успеть все это? На первых порах получалось лишь подшить подворотничок да почистить сапоги. Потом стал успевать все. Даже смотаться в самоволку и вовремя вернуться…

В первое утро в «карантине» сержанты, что нас привезли, под предлогом осмотра личных вещей отобрали остатки денег, зубную пасту и кое-что из одежды, более-менее сносной. А из-за синей поношенной олимпийки (в то время чрезвычайно модной и страшно дефицитной), что была найдена в рюкзаке одного из парней, между сержантами состоялась настоящая разборка, разрешенная подбрасыванием монетки.

Потом нас повели в столовую. Жидкая перловая каша, что была предложена на завтрак, половиной из нас была отвергнута. Не стал ее есть и я. Вместе с манной кашей и кипяченым молоком с пенками, что я невзлюбил еще со времен детского садика, перловка вызывала во мне отвращение, и на гражданке я ее никогда не ел. К тому же то, что нам было предложено в качестве еды, походило на свежую блевотину, а нас всех после вчерашнего слегка подташнивало. Посему я попил лишь чайку с хлебцем, намазав его тоненьким слоем масла, которое «по уставу» полагалось к завтраку.

К этому мы скоро привыкнем. Но поначалу казалось диким вскакивать по этому окрику с коек и выстраиваться в трусах шеренгу, тараща глаза и мало что соображая.

Личное время

До завтрака у нас было личное время. Так станут называться те несколько десятков минут перед завтраком, после обеда и перед отбоем, когда будет иметься возможность:

— подшить новый подворотничок, что «салабонам», отслужившим полгода и менее, и «черпакам», за спиной которых маячит уже год службы, надлежит делать ежедневно;

— начистить сапоги и ременную бляху;

— приготовиться в наряд или караул, что означает подстричься, погладить х/б, подучить Устав гарнизонной и караульной служб, который на построении/разводе всегда у кого-нибудь да спрашивается;

— сходить в чапок, то есть солдатское кафе, прикупить баночку сгущенки и откушать белого хлеба с маслицем и настоящим крепким чаем;

— позаниматься на турнике, если на то имеется желание;

— написать письмо домой, девушке или друзьям.

физподготовка новобранцев в советской армииКак успеть все это? На первых порах получалось лишь подшить подворотничок да почистить сапоги. Потом стал успевать все. Даже смотаться в самоволку и вовремя вернуться…

В первое утро в «карантине» сержанты, что нас привезли, под предлогом осмотра личных вещей отобрали остатки денег, зубную пасту и кое-что из одежды, более-менее сносной. А из-за синей поношенной олимпийки (в то время чрезвычайно модной и страшно дефицитной), что была найдена в рюкзаке одного из парней, между сержантами состоялась настоящая разборка, разрешенная подбрасыванием монетки.

Потом нас повели в столовую. Жидкая перловая каша, что была предложена на завтрак, половиной из нас была отвергнута. Не стал ее есть и я. Вместе с манной кашей и кипяченым молоком с пенками, что я невзлюбил еще со времен детского садика, перловка вызывала во мне отвращение, и на гражданке я ее никогда не ел. К тому же то, что нам было предложено в качестве еды, походило на свежую блевотину, а нас всех после вчерашнего слегка подташнивало. Посему я попил лишь чайку с хлебцем, намазав его тоненьким слоем масла, которое «по уставу» полагалось к завтраку.

Масло и вообще кормежка

Этот продукт – масло – был самым любимым в армии. И самым ценным. Забегая вперед, следует сказать, что кормили в те времена в армии паршиво. И это несмотря на то, что воинская часть, в которую я позже попаду, была гвардейской. Касательно обеда у нас бытовала такая присказка: на первое вода с капустой, на второе капуста без воды, на третье вода без капусты.

Чем кормили? Обычно дневной рацион был таков:

* завтрак – перловка, 2 куска серого хлеба, масло, безвкусный слабенький и едва сладкий чай;

* обед – щи (хоть хрен полощи), 3 куска хлеба, квашеная капуста или опять-таки перловка, кисель или компот из сухофруктов;

* ужин – картошка (или перловка) с куском «небритого» свиного сала, кисель или чай.

обед в солдатской столовой в 70-е годыПо праздникам вместо перловой каши иногда давали гречневую или пшенную, а к ужину и завтраку полагался белый хлеб, пряник или пара печенюшек.

Что касается мяса, тоже положенного «по уставу», то впервые я его попробовал в армии, став «дедом». Иногда в неуставное время я и еще пара «дедов» приходили в столовую, садились за «дедовский» столик, и перед нами выставлялась большая кастрюля костей с мясом. Это называлось «погрызть мослы».

Единственной вкусовой отдушиной в бытность «салабоном» и «черпаком» было масло. Крайне нечастое и на «гражданке», здесь оно выдавалось – о чудо! – ежедневно на завтрак, что было совершенной неожиданностью. Праздник, пусть и небольшой, но каждый день. Для армии такие маленькие радости были очень важны...

По рациону масла полагалось, кажется, 20 грамм на нос. Масло резалось пластинами толщиной в палец и приносилось сначала на «дедовский» стол. «Дед» клал на пластину ломоть хлеба, вырезал из пластины масло по контуру своего ломтя, переворачивал получившийся бутерброд маслом вверх и закрывал его другим хлебным ломтем. Остатки масла разносились по солдатским столам, где старший стола делил его уже поровну между всеми едоками. Конечно, на всю площадь хлебного куска масла после «дедов» не хватало, поэтому многие из нас, и я тоже, мазали потолще на мякоть, потоньше на корки. Поначалу обгрызались корки и запивались чаем. А потом уж наступал черед мякоти. Три-четыре укуса мягкого хлеба с нормальным слоем масла были настоящим блаженством.

Потом в часть привезли какой-то аппарат, который делал масло трубочкой и резал порциями по 20 г. Но «салабонам» и «черпакам» от этого лучше не стало…

Этот продукт – масло – был самым любимым в армии. И самым ценным. Забегая вперед, следует сказать, что кормили в те времена в армии паршиво. И это несмотря на то, что воинская часть, в которую я позже попаду, была гвардейской. Касательно обеда у нас бытовала такая присказка: на первое вода с капустой, на второе капуста без воды, на третье вода без капусты.

Чем кормили? Обычно дневной рацион был таков:

* завтрак – перловка, 2 куска серого хлеба, масло, безвкусный слабенький и едва сладкий чай;

* обед – щи (хоть хрен полощи), 3 куска хлеба, квашеная капуста или опять-таки перловка, кисель или компот из сухофруктов;

* ужин – картошка (или перловка) с куском «небритого» свиного сала, кисель или чай.

обед в солдатской столовой в 70-е годыПо праздникам вместо перловой каши иногда давали гречневую или пшенную, а к ужину и завтраку полагался белый хлеб, пряник или пара печенюшек.

Что касается мяса, тоже положенного «по уставу», то впервые я его попробовал в армии, став «дедом». Иногда в неуставное время я и еще пара «дедов» приходили в столовую, садились за «дедовский» столик, и перед нами выставлялась большая кастрюля костей с мясом. Это называлось «погрызть мослы».

Единственной вкусовой отдушиной в бытность «салабоном» и «черпаком» было масло. Крайне нечастое и на «гражданке», здесь оно выдавалось – о чудо! – ежедневно на завтрак, что было совершенной неожиданностью. Праздник, пусть и небольшой, но каждый день. Для армии такие маленькие радости были очень важны...

По рациону масла полагалось, кажется, 20 грамм на нос. Масло резалось пластинами толщиной в палец и приносилось сначала на «дедовский» стол. «Дед» клал на пластину ломоть хлеба, вырезал из пластины масло по контуру своего ломтя, переворачивал получившийся бутерброд маслом вверх и закрывал его другим хлебным ломтем. Остатки масла разносились по солдатским столам, где старший стола делил его уже поровну между всеми едоками. Конечно, на всю площадь хлебного куска масла после «дедов» не хватало, поэтому многие из нас, и я тоже, мазали потолще на мякоть, потоньше на корки. Поначалу обгрызались корки и запивались чаем. А потом уж наступал черед мякоти. Три-четыре укуса мягкого хлеба с нормальным слоем масла были настоящим блаженством.

Потом в часть привезли какой-то аппарат, который делал масло трубочкой и резал порциями по 20 г. Но «салабонам» и «черпакам» от этого лучше не стало…

Будни «карантина»

После завтрака нас повели в баню, после чего отобрали всю гражданскую одежду и выдали форму: штаны с явными признаками галифе, гимнастерку и пилотку, все это защитного цвета; кожаный солдатский ремень с большой латунной бляхой и звездой на ней; синие трусы с белой майкой; кирзовые сапоги и летние портянки. Мы стали похожи друг на друга, потеряв что-то индивидуальное, но приобретя некую сплоченность и зависимость друг от друга, столь необходимую в армии.

В карантине была сплошная учеба. Нас учили подшивать подворотнички и заматывать портянки, что у меня долго не получалось. Удивительное дело: сержанты, что нас обобрали, терпеливо показывали, как надо подшивать подворотнички едва ли не каждому из нас, проделывая при этом половину работы. Мне тот самый сержант, которому досталась олимпийка, неоднократно и собственноручно наматывал на голую ногу портянку, ничуть не брезгуя. В форме мы стали для них своими, хотя рангом много ниже...

Еще мы учили уставы. Их было несколько:

* Дисциплинарный устав;

* Устав гарнизонной и караульной служб;

* Устав внутренней службы;

* Строевой устав.

Учили текст присяги, начало которой я до сих пор помню: «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооруженным Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь...».

Мы учились выполнять воинские команды, ходить строем, отдавать честь. Насколько я помню, в «карантине» мы все время чему-нибудь да учились. А после отбоя мгновенно засыпали. Без сновидений.

Полностью «карантин» я не прошел. Где-то через неделю после начала службы в армии к нам приехали несколько офицеров, которых наши сержанты называли «покупателями». Меня вызвали к одному из «покупателей» в звании капитана, который сидел за столом с карандашом в руке. Я «по форме» доложился, и капитан произнес:

– Садитесь.

Я присел на стул, и тут капитан стал молча выстукивать карандашом по столу.

– Повтори, – вдруг сказал он.

Я постучал костяшками пальцев по столу, не понимая, зачем все это.

– Слушай внимательно, – произнес капитан и снова стал стучать карандашом по столу.

Ударов, разных и с различными интервалами между ними было с дюжину, не меньше. Как и было велено, я слушал внимательно, и когда капитан снова велел повторить, дав мне свой карандаш, я выстучал все, что и как мне запомнилось.

Капитан снова постучал карандашом. Два десятка ударов, не меньше. Я повторил, как мне показалось, удачно. После чего капитан посмотрел на меня и спросил:

– Абсолютный слух?

– Ага, – ответил я и тотчас поправился: – Так точно!

– Свободен, – буркнул капитан, и я вышел из комнаты.

Через пару часов меня нашел сержант, что помогал мне наворачивать портянки.

– К товарищу капитану, – приказал он. Потом ехидно ощерился и добавил то, что повергло меня сначала в шок, а затем в крайнее уныние: – В «учебку» поедешь. Там тебя высушат, вы… и снова высушат...

Капитан сидел за тем же столом, но уже без карандаша.

– Собирайтесь, – сказал он. – Вы поедете со мной.

– Куда? – спросил я в надежде, что сержант ошибся или просто пошутил.

– В учебное подразделение, – ответил капитан. – На сборы пять минут.

– Не поеду! – заявил я и нагло выставил одну ногу вперед, приняв независимую позу. Это было моим последним неармейским волеизъявлением. Которое, конечно, ничего не дало. Поскольку капитан, даже не усмехнувшись, спокойно ответил:

– Поедешь.

Так я оказался в «учебке». Где и началась настоящая армия…

После завтрака нас повели в баню, после чего отобрали всю гражданскую одежду и выдали форму: штаны с явными признаками галифе, гимнастерку и пилотку, все это защитного цвета; кожаный солдатский ремень с большой латунной бляхой и звездой на ней; синие трусы с белой майкой; кирзовые сапоги и летние портянки. Мы стали похожи друг на друга, потеряв что-то индивидуальное, но приобретя некую сплоченность и зависимость друг от друга, столь необходимую в армии.

В карантине была сплошная учеба. Нас учили подшивать подворотнички и заматывать портянки, что у меня долго не получалось. Удивительное дело: сержанты, что нас обобрали, терпеливо показывали, как надо подшивать подворотнички едва ли не каждому из нас, проделывая при этом половину работы. Мне тот самый сержант, которому досталась олимпийка, неоднократно и собственноручно наматывал на голую ногу портянку, ничуть не брезгуя. В форме мы стали для них своими, хотя рангом много ниже...

Еще мы учили уставы. Их было несколько:

* Дисциплинарный устав;

* Устав гарнизонной и караульной служб;

* Устав внутренней службы;

* Строевой устав.

Учили текст присяги, начало которой я до сих пор помню: «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооруженным Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь...».

Мы учились выполнять воинские команды, ходить строем, отдавать честь. Насколько я помню, в «карантине» мы все время чему-нибудь да учились. А после отбоя мгновенно засыпали. Без сновидений.

Полностью «карантин» я не прошел. Где-то через неделю после начала службы в армии к нам приехали несколько офицеров, которых наши сержанты называли «покупателями». Меня вызвали к одному из «покупателей» в звании капитана, который сидел за столом с карандашом в руке. Я «по форме» доложился, и капитан произнес:

– Садитесь.

Я присел на стул, и тут капитан стал молча выстукивать карандашом по столу.

– Повтори, – вдруг сказал он.

Я постучал костяшками пальцев по столу, не понимая, зачем все это.

– Слушай внимательно, – произнес капитан и снова стал стучать карандашом по столу.

Ударов, разных и с различными интервалами между ними было с дюжину, не меньше. Как и было велено, я слушал внимательно, и когда капитан снова велел повторить, дав мне свой карандаш, я выстучал все, что и как мне запомнилось.

Капитан снова постучал карандашом. Два десятка ударов, не меньше. Я повторил, как мне показалось, удачно. После чего капитан посмотрел на меня и спросил:

– Абсолютный слух?

– Ага, – ответил я и тотчас поправился: – Так точно!

– Свободен, – буркнул капитан, и я вышел из комнаты.

Через пару часов меня нашел сержант, что помогал мне наворачивать портянки.

– К товарищу капитану, – приказал он. Потом ехидно ощерился и добавил то, что повергло меня сначала в шок, а затем в крайнее уныние: – В «учебку» поедешь. Там тебя высушат, вы… и снова высушат...

Капитан сидел за тем же столом, но уже без карандаша.

– Собирайтесь, – сказал он. – Вы поедете со мной.

– Куда? – спросил я в надежде, что сержант ошибся или просто пошутил.

– В учебное подразделение, – ответил капитан. – На сборы пять минут.

– Не поеду! – заявил я и нагло выставил одну ногу вперед, приняв независимую позу. Это было моим последним неармейским волеизъявлением. Которое, конечно, ничего не дало. Поскольку капитан, даже не усмехнувшись, спокойно ответил:

– Поедешь.

Так я оказался в «учебке». Где и началась настоящая армия…

Почетная обязанность, часть 3-я. В «учебке».

Нас было четыре взвода, но назывались они батареями. «Учебка» была составной частью дивизии, входящей в состав Ракетных войск стратегического назначения, и готовила младших специалистов для полков. На эмблемах для петлиц, что нам выдали вместе с парадкой, ботинками и фуражкой, красовались два перекрещенных пушечных ствола. Это означало, что мы не стратегические воины-ракетчики, а простые артиллеристы. Так было надо. Потому что – секрет. Адрес моего местонахождения тоже был секретным: Бологое, в/ч номер такой-то. Мало того, что я попал в «учебку», так еще и служить придется в ракетных войсках стратегического назначения, а иными словами, в войсках ядерных. Причем, в состоянии постоянной боевой готовности, дабы случись что, быть завсегда наготове. Это означало одно: спуску и послаблений не будет...

Борька, парень с нашего двора, тоже служил в РВСН заправщиком ракет с ядерными боеголовками. Так пришел почти лысым, с каким-то пушком на голове вместо нормальных волос. Поговаривали, что у него еще и нелады с детородным органом. Так оно было, или не так, но Борька женат никогда не был и в конечном итоге спился в возрасте что-то около сорока лет. И вскоре помер.

Но имелось и два успокаивающих момента: нашу батарею готовили в связисты-радисты, а это специализация имела некий оттенок привилегированности. И если мы и будем сидеть где-нибудь под землей на боевом дежурстве, то не в шахте, где стоит баллистическая ядерная ракета, а в отдалении, поближе к командному пункту.

И второе, самое главное: в «учебке» мы все были ровня, то есть одного срока призыва. А старшина, пара сержантов и ефрейтор были для нас уже не военнослужащими старшего призыва, а земными богами, ослушаться которых даже мысли не возникало. Поэтому им ни к чему было подчеркивать свое превосходство: служба и быт в «учебке» были поставлены так, что все сказанное нашими непосредственными начальниками, включая ефрейтора, нами исполнялось без малейшего сопротивления, беспрекословно и в срок. Кроме того, наши младшие командиры сами были выходцами из этой «учебки», поэтому мы для них были не просо «салабонами», а «своими салабонами».

«Учебка» была подразделением интернациональным. В нашей батарее служили преимущественно русские и белорусы. Были еще один татарин и еврей Мишка Гинсбург. Очень шустрый паренек.

Было несколько парней из под Пскова. Скобари. Прижимистые ребята, которые в столовой набрасывались на еду так, словно ее у них вот-вот отнимут. Они носили в карманах хлеб, и у них всегда было курево. Но закурить они давали не всякому. Поначалу скобарей недолюбливали. Потом оказалось – нормальные ребята…

А нашим старшиной был молдаванин. Жилистый такой, небольшого росточка. Этой осенью у него кончался срок службы. Он был уже не полубог, а много круче. Лицо его все было словно в мелких оспинах. Говорили, что в него в упор стреляли из автомата, заряженного, к счастью, холостыми патронами...

Чему учили в «учебке»

Официально учебку называли Школой младших специалистов (ШМС). Мы по ошибке именовали ее Школой младших сержантов, думая, что по выходу из «учебки» нам кинут по паре лычек на плечи, и нам будет уже полегче потом служить среди «черпаков» и «дедов». И напрасно думали, поскольку звание «младший сержант», как оказалось, давали только одному из выпуска. Лучшему. Которого обычно оставляли в «учебке» в качестве инструктора. А в предыдущем выпуске вообще младшого не дали никому. Дали ефрейтора. Он был оставлен в «учебке» и стал нашим командиром. Вредный парень. Педантичный до невероятия. Нотный, как говаривала моя бабка. Таких женщины на дух не переносят. Не переносили и мы, однако подчинялись беспрекословно. Армия, блин.

Строевая

Этот наш ефрейтор занимался с нами строевой подготовкой. Она была одной из основных дисциплин, преподаваемых в ШМС. Каждый день мы часами ходили по плацу из бетонных плит, отбивая строевой шаг и делая по команде ефрейтора повороты налево/направо и кругом, выход из строя, подход к начальнику, отдание чести и т. п. Муторно и трудно было до невероятия. Болели мышцы ног, сапоги из-за сбитых портянок натирали ноги, плюс добивала жара, ведь призыва я был майского.

Время от времени проходили строевые смотры. На них присутствовал комдив, 39-летний генерал-майор, один из самых молодых генералов РВСН. Кажется, его фамилия была Волков.

Как мы готовились к строевым смотрам – это отдельная песня. Час за часом мы ходили строем, горланя:

Не плач девчо-онка, прайдут дажди.

Салдат верне-отца, ты толька жди.

Пускай дале-ока твой верный друг.

Любовь на свете, сильне-ей ра-азлук.

Наш ротный старшина-а имеет ардена-а,

а у меня все эта впе-ере-еди...

Однажды я вместо «ротный» спел «вротный. Что услышали соседи по строю. И в очередной заход уже половина батареи пропела:

Наш вротный старшина-а имеет ардена-а...

Это было замечено ефрейтором. И я получил три наряда вне очереди – сильное наказание. Я должен был три раза подряд заступить в наряд: стоять ночью «на тумбочке», то есть у входа в батарею, а по вечерам, ранним утрам и в часы отсутствия в батарее личного состава мыть сортир и возить по полу всей казармы тяжеленную «машку». Так звалось приспособление, состоящее из полутораметровой чугунной ручки-трубы диаметра 80 мм, не менее, и деревянного квадратного ящика примерно 0,8 на 0,8 метра и глубиной около 0,3 метра. Ящик был заколочен и обернут шинельным сукном. Поднять его одному было невозможно. Скорее всего, ящик был под завязку забит чугунными плитами. Подобная «машка» служила в качестве полотера для натирания мастикой деревянных полов в казарме во многих воинских подразделениях и частях…

Пели мы в качестве строевой и фирменную песню ракетных войск с немного странноватым мотивом. В памяти остались следующие строки:

Дасту-упен на-ам любой земной квадрат,

любые цели-и на прице-еле-е.

Мы слу-ужим стране саве-ета-ав,

на вахте стаим в час любо-ой.

Ракетные вайска, ра-акетные вайска

всегда-а гатовы в бой!

И хоть мы пели хором разные песни, весело нам совсем не было...

Борька, парень с нашего двора, тоже служил в РВСН заправщиком ракет с ядерными боеголовками. Так пришел почти лысым, с каким-то пушком на голове вместо нормальных волос. Поговаривали, что у него еще и нелады с детородным органом. Так оно было, или не так, но Борька женат никогда не был и в конечном итоге спился в возрасте что-то около сорока лет. И вскоре помер.

Но имелось и два успокаивающих момента: нашу батарею готовили в связисты-радисты, а это специализация имела некий оттенок привилегированности. И если мы и будем сидеть где-нибудь под землей на боевом дежурстве, то не в шахте, где стоит баллистическая ядерная ракета, а в отдалении, поближе к командному пункту.

И второе, самое главное: в «учебке» мы все были ровня, то есть одного срока призыва. А старшина, пара сержантов и ефрейтор были для нас уже не военнослужащими старшего призыва, а земными богами, ослушаться которых даже мысли не возникало. Поэтому им ни к чему было подчеркивать свое превосходство: служба и быт в «учебке» были поставлены так, что все сказанное нашими непосредственными начальниками, включая ефрейтора, нами исполнялось без малейшего сопротивления, беспрекословно и в срок. Кроме того, наши младшие командиры сами были выходцами из этой «учебки», поэтому мы для них были не просо «салабонами», а «своими салабонами».

«Учебка» была подразделением интернациональным. В нашей батарее служили преимущественно русские и белорусы. Были еще один татарин и еврей Мишка Гинсбург. Очень шустрый паренек.

Было несколько парней из под Пскова. Скобари. Прижимистые ребята, которые в столовой набрасывались на еду так, словно ее у них вот-вот отнимут. Они носили в карманах хлеб, и у них всегда было курево. Но закурить они давали не всякому. Поначалу скобарей недолюбливали. Потом оказалось – нормальные ребята…

А нашим старшиной был молдаванин. Жилистый такой, небольшого росточка. Этой осенью у него кончался срок службы. Он был уже не полубог, а много круче. Лицо его все было словно в мелких оспинах. Говорили, что в него в упор стреляли из автомата, заряженного, к счастью, холостыми патронами...

Чему учили в «учебке»

Официально учебку называли Школой младших специалистов (ШМС). Мы по ошибке именовали ее Школой младших сержантов, думая, что по выходу из «учебки» нам кинут по паре лычек на плечи, и нам будет уже полегче потом служить среди «черпаков» и «дедов». И напрасно думали, поскольку звание «младший сержант», как оказалось, давали только одному из выпуска. Лучшему. Которого обычно оставляли в «учебке» в качестве инструктора. А в предыдущем выпуске вообще младшого не дали никому. Дали ефрейтора. Он был оставлен в «учебке» и стал нашим командиром. Вредный парень. Педантичный до невероятия. Нотный, как говаривала моя бабка. Таких женщины на дух не переносят. Не переносили и мы, однако подчинялись беспрекословно. Армия, блин.

Строевая

Этот наш ефрейтор занимался с нами строевой подготовкой. Она была одной из основных дисциплин, преподаваемых в ШМС. Каждый день мы часами ходили по плацу из бетонных плит, отбивая строевой шаг и делая по команде ефрейтора повороты налево/направо и кругом, выход из строя, подход к начальнику, отдание чести и т. п. Муторно и трудно было до невероятия. Болели мышцы ног, сапоги из-за сбитых портянок натирали ноги, плюс добивала жара, ведь призыва я был майского.

Время от времени проходили строевые смотры. На них присутствовал комдив, 39-летний генерал-майор, один из самых молодых генералов РВСН. Кажется, его фамилия была Волков.

Как мы готовились к строевым смотрам – это отдельная песня. Час за часом мы ходили строем, горланя:

Не плач девчо-онка, прайдут дажди.

Салдат верне-отца, ты толька жди.

Пускай дале-ока твой верный друг.

Любовь на свете, сильне-ей ра-азлук.

Наш ротный старшина-а имеет ардена-а,

а у меня все эта впе-ере-еди...

Однажды я вместо «ротный» спел «вротный. Что услышали соседи по строю. И в очередной заход уже половина батареи пропела:

Наш вротный старшина-а имеет ардена-а...

Это было замечено ефрейтором. И я получил три наряда вне очереди – сильное наказание. Я должен был три раза подряд заступить в наряд: стоять ночью «на тумбочке», то есть у входа в батарею, а по вечерам, ранним утрам и в часы отсутствия в батарее личного состава мыть сортир и возить по полу всей казармы тяжеленную «машку». Так звалось приспособление, состоящее из полутораметровой чугунной ручки-трубы диаметра 80 мм, не менее, и деревянного квадратного ящика примерно 0,8 на 0,8 метра и глубиной около 0,3 метра. Ящик был заколочен и обернут шинельным сукном. Поднять его одному было невозможно. Скорее всего, ящик был под завязку забит чугунными плитами. Подобная «машка» служила в качестве полотера для натирания мастикой деревянных полов в казарме во многих воинских подразделениях и частях…

Пели мы в качестве строевой и фирменную песню ракетных войск с немного странноватым мотивом. В памяти остались следующие строки:

Дасту-упен на-ам любой земной квадрат,

любые цели-и на прице-еле-е.

Мы слу-ужим стране саве-ета-ав,

на вахте стаим в час любо-ой.

Ракетные вайска, ра-акетные вайска

всегда-а гатовы в бой!

И хоть мы пели хором разные песни, весело нам совсем не было...

Физподготовка

Физическая подготовка тоже занимала в день несколько часов. Я не помню ни одного из батарейцев, как бы он хорошо ни был подготовлен на «гражданке», которому все упражнения, предлагаемые в ШМС, давались бы легко.

Брусья и турник – основные снаряды. Главные упражнения на турнике – это подтягивания, подъем переворотом и выход силой на одну руку, а лучше на обе сразу.

Раз семь-восемь (а этого было мало для сдачи норматива) подтянуться для меня особого труда не составляло, а вот подъем переворотом и выход силой хотя бы на одну руку не давались. А если у тебя что-то не получалось, ты обязан был тренироваться и в личное время. Столько и до тех пор, пока не получится.

Как я радовался, когда у меня вышел подъем переворотом! Причем два раза подряд. А потом стал получаться и выход силой. Правда, только на одну руку.

Качание пресса. Это тоже было обязательным упражнением физподготовки. Пресс качали утром после пробежки, после обеда в личное время, перед сном прямо в кровати, делая упражнение «ножницы». Ложишься спать и видишь, как половина батареи, лежа на спине и задрав ноги где-то под углом в 30 градусов, сопя, делают перекрестные махи ногами.

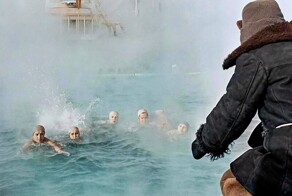

Бичом для меня по причине слабой дыхалки были утренние пробежки. Бегали мы каждый день по 3-5 км, невзирая на погоду. Форма одежды – голый торс в летние месяцы. Во все прочие – надевалась гимнастерка без ремня.

Были и лыжные пробежки, которые я очень не любил. Но кросс в 10 км сдал. Поскольку не сдать было нельзя...

Физическая подготовка тоже занимала в день несколько часов. Я не помню ни одного из батарейцев, как бы он хорошо ни был подготовлен на «гражданке», которому все упражнения, предлагаемые в ШМС, давались бы легко.

Брусья и турник – основные снаряды. Главные упражнения на турнике – это подтягивания, подъем переворотом и выход силой на одну руку, а лучше на обе сразу.

Раз семь-восемь (а этого было мало для сдачи норматива) подтянуться для меня особого труда не составляло, а вот подъем переворотом и выход силой хотя бы на одну руку не давались. А если у тебя что-то не получалось, ты обязан был тренироваться и в личное время. Столько и до тех пор, пока не получится.

Как я радовался, когда у меня вышел подъем переворотом! Причем два раза подряд. А потом стал получаться и выход силой. Правда, только на одну руку.

Качание пресса. Это тоже было обязательным упражнением физподготовки. Пресс качали утром после пробежки, после обеда в личное время, перед сном прямо в кровати, делая упражнение «ножницы». Ложишься спать и видишь, как половина батареи, лежа на спине и задрав ноги где-то под углом в 30 градусов, сопя, делают перекрестные махи ногами.

Бичом для меня по причине слабой дыхалки были утренние пробежки. Бегали мы каждый день по 3-5 км, невзирая на погоду. Форма одежды – голый торс в летние месяцы. Во все прочие – надевалась гимнастерка без ремня.

Были и лыжные пробежки, которые я очень не любил. Но кросс в 10 км сдал. Поскольку не сдать было нельзя...

Точка, тире, точка

аппарат для азбуки Морзе

Занятия по специальности – это работа на ключе и на прием. Тоже по несколько часов в день. Это не просто. И правда, нужно иметь музыкальный слух, иначе попросту ничего не получится.

Азбука Морзе: точки, тире, точки… Заучивали мы ее по напевам со словами с определенным количеством слогов. Например, напев со словами из пяти слогов: «Да-ай, да-ай, закурить» обозначал два тире три точки. Записывалось это так: − − • • •. И означало цифру 7.

Напев: «Ты куда-а по-ошла-а» обозначал соответственно две точки три тире (• • − − −) и являлся цифрой 2; напев со словами: «Па-а-па-а ма-а-му-у тык!» (− − − − •) соответствовал цифре 9; а напев: «Са-мо-лет» означал три точки, соответствующие букве «С».

Напевы я привел по памяти (могу привести еще с десяток), так что сложное на первый взгляд таковым совсем не являлось. Все напевы мы выучили быстро, научились стучать на ключе одной кистью и принимать морзянку, записывая в тетрадь все эти точки и тире. Расшифровка их в буквы и слова тоже не занимала много времени.

В «учебке» мы приняли военную присягу. Нас выстроили в парадной форме, сказали что-то пафосное, после чего мы поодиночке стали выходить из строя и, повернувшись к нему лицом, читать текст присяги, вложенный в красную папку. А после принятия присяги, поскольку день считался праздничным, все дружно отправились в чапок проедать солдатское месячное жалованье: 3 рубля 80 копеек. Которого едва хватало даже на сигареты...

Наряды и караулы

Помимо обязательных занятий наша батарея, как и прочие подразделения дивизии, несла и общевоинские обязанности.

Мы заступали в наряды по кухне: чистили картошку, мыли посуду, выносили помои. Многим из нас эти наряды нравились, ведь можно было выпросить у хлебореза пару лишних кусков хлеба, а в часы завтрака, обеда и ужина наесться до отвала, поскольку еды при таких нагрузках, что были в ШМС, нам не хватало катастрофически.

Мы заступали в суточные наряды дневальными по батарее и несли караульную службу. Состояла она в охране территории части и ее объектов в качестве часовых с заряженным автоматом.

В ночные караулы часовыми мы заступали на 2 часа. Самыми тяжелыми были часы перед рассветом: спать хотелось страшенно, даже если была зима. Но был один выход: если пост был рядом с деревянным строением, можно было эти часы поспать. Случалось, и я спал на посту. Особенно когда стоял в карауле у чапка. Он был деревянным, и там, где полагалось стоять часовому, в стены чапка на разных уровнях от земли были вбиты гвозди. Все просто: дожидаешься, когда разводящий скрывается из виду, вешаешь посредством петли-вешалки на воротнике шинели сам себя на подходящий по высоте гвоздь и спишь стоя. Главное – проснуться вовремя перед сменой караула и успеть сняться с гвоздя.

Леонид

аппарат для азбуки Морзе

Занятия по специальности – это работа на ключе и на прием. Тоже по несколько часов в день. Это не просто. И правда, нужно иметь музыкальный слух, иначе попросту ничего не получится.

Азбука Морзе: точки, тире, точки… Заучивали мы ее по напевам со словами с определенным количеством слогов. Например, напев со словами из пяти слогов: «Да-ай, да-ай, закурить» обозначал два тире три точки. Записывалось это так: − − • • •. И означало цифру 7.

Напев: «Ты куда-а по-ошла-а» обозначал соответственно две точки три тире (• • − − −) и являлся цифрой 2; напев со словами: «Па-а-па-а ма-а-му-у тык!» (− − − − •) соответствовал цифре 9; а напев: «Са-мо-лет» означал три точки, соответствующие букве «С».

Напевы я привел по памяти (могу привести еще с десяток), так что сложное на первый взгляд таковым совсем не являлось. Все напевы мы выучили быстро, научились стучать на ключе одной кистью и принимать морзянку, записывая в тетрадь все эти точки и тире. Расшифровка их в буквы и слова тоже не занимала много времени.

В «учебке» мы приняли военную присягу. Нас выстроили в парадной форме, сказали что-то пафосное, после чего мы поодиночке стали выходить из строя и, повернувшись к нему лицом, читать текст присяги, вложенный в красную папку. А после принятия присяги, поскольку день считался праздничным, все дружно отправились в чапок проедать солдатское месячное жалованье: 3 рубля 80 копеек. Которого едва хватало даже на сигареты...

Наряды и караулы

Помимо обязательных занятий наша батарея, как и прочие подразделения дивизии, несла и общевоинские обязанности.

Мы заступали в наряды по кухне: чистили картошку, мыли посуду, выносили помои. Многим из нас эти наряды нравились, ведь можно было выпросить у хлебореза пару лишних кусков хлеба, а в часы завтрака, обеда и ужина наесться до отвала, поскольку еды при таких нагрузках, что были в ШМС, нам не хватало катастрофически.

Мы заступали в суточные наряды дневальными по батарее и несли караульную службу. Состояла она в охране территории части и ее объектов в качестве часовых с заряженным автоматом.

В ночные караулы часовыми мы заступали на 2 часа. Самыми тяжелыми были часы перед рассветом: спать хотелось страшенно, даже если была зима. Но был один выход: если пост был рядом с деревянным строением, можно было эти часы поспать. Случалось, и я спал на посту. Особенно когда стоял в карауле у чапка. Он был деревянным, и там, где полагалось стоять часовому, в стены чапка на разных уровнях от земли были вбиты гвозди. Все просто: дожидаешься, когда разводящий скрывается из виду, вешаешь посредством петли-вешалки на воротнике шинели сам себя на подходящий по высоте гвоздь и спишь стоя. Главное – проснуться вовремя перед сменой караула и успеть сняться с гвоздя.

Леонид

Источник:

Еще крутые истории!

- 20 добрых историй, которые дарят веру в завтрашний день

- Как ChatGPT избавил пользователя от пятилетней боли в челюсти за одну минуту

реклама

"Отдание чести" коробит конечно. В армии это называется воинское приветствие

В Уставе внутренней службы Вооружённых Сил СССР 1960 года и сменившем его Уставе внутренней службы Вооружённых Сил СССР 1975 года, действовавшем до распада СССР и (в Российской Федерации) до 1 января 1993 года, воинское приветствие называется отданием чести. Правилам воинского приветствия в этих уставах посвящён специальный раздел Отдание воинской чести [9][10]:

Отдание воинской чести

18. Все военнослужащие обязаны при встрече (обгоне) отдавать друг другу честь, строго соблюдая правила, установленные Строевым уставом. Подчиненные и младшие по званию отдают честь первыми.

19. Военнослужащие обязаны, кроме того, отдавать честь:

Мавзолею Владимира Ильича Ленина;

могиле Неизвестного солдата;

братским могилам воинов, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины;

боевым знаменам воинских частей, а также Военно-морскому флагу с прибытием на военный корабль и при убытии с него;

похоронным процессиям, сопровождаемым войсками.