3922

14

Детишкам маленьким не без причин

(А уж особенно девицам,

Красавицам и баловницам),

В пути, встречая всяческих мужчин,

Нельзя речей коварных слушать, -

Иначе, волк их может скушать.

(А уж особенно девицам,

Красавицам и баловницам),

В пути, встречая всяческих мужчин,

Нельзя речей коварных слушать, -

Иначе, волк их может скушать.

Сказал я: волк! Волков не счесть,

Но между ними есть иные

Плуты, настолько продувные,

Что, сладко источая лесть,

Девичью, охраняя честь,

Сопутствуют до дома их прогулкам,

Проводят их бай-бай по тёмным закоулкам...

Но волк, увы, чем кажется скромней,

Тем он всегда лукавей и страшней.

Из сказки Ш.Перро «Красная Шапочка».

Но между ними есть иные

Плуты, настолько продувные,

Что, сладко источая лесть,

Девичью, охраняя честь,

Сопутствуют до дома их прогулкам,

Проводят их бай-бай по тёмным закоулкам...

Но волк, увы, чем кажется скромней,

Тем он всегда лукавей и страшней.

Из сказки Ш.Перро «Красная Шапочка».

Почему маленькая девочка не боится говорить с волком? Она что, не видит, что это страшный зверь? За кого она его принимает и почему не пытается убежать?

Эти вопросы задают себе многие родители, читая детям «Красную Шапочку». Встреча и разговор с волком на лесной дорожке кажутся неестественными даже для сказки - девочка беседует с ним без страха, как с соседом. Это при том, что волков всегда боялись. И почему героиня принимает волка за бабушку? Она что, так глупа или слепа?

Эти вопросы задают себе многие родители, читая детям «Красную Шапочку». Встреча и разговор с волком на лесной дорожке кажутся неестественными даже для сказки - девочка беседует с ним без страха, как с соседом. Это при том, что волков всегда боялись. И почему героиня принимает волка за бабушку? Она что, так глупа или слепа?

×

А был ли волк?

Чтобы понять эти странности, нужно вернуться к народной сказке, на основе которой Ш. Перро создал свою «Красную Шапочку». Называется она «Сказка про бабушку» и начинается примерно так же, как и у Перро: «Однажды женщина приготовила хлеб и сказала своей дочери: «Собирайся и отнеси тёплую булочку и бутылку молока бабушке». Девочка собралась и пошла. На перекрёстке двух дорог она встретила бзу (bzou), который спросил её: «Куда ты идёшь?»

Кто этот бзу? Непонятно это было и фольклористу Ахиллу Мильену, записавшему сказку в 1885 г. в Бургундии. Рассказчики объяснили ему, что на местном диалекте так называют волков-оборотней. Согласитесь, это объясняет, почему девочка запросто говорит с волком: она уверена, что перед ней обычный мужчина, и даже не догадывается, что это оборотень в виде человека. В этом свете иначе смотрится и знаменитый диалог с бабушкой, лежащей в постели. Девочка видит перед собой бабушку, которая постепенно превращается в волка. И когда она спрашивает старушку, почему та такая волосатая, то видит, как на коже у неё появляется густая растительность. Когда спрашивает про когти, видит, как они вырастают из ногтей, про уши - видит, как они удлиняются и становятся треугольными, про рот и зубы - видит, как расширяется рот и в нём появляются клыки.

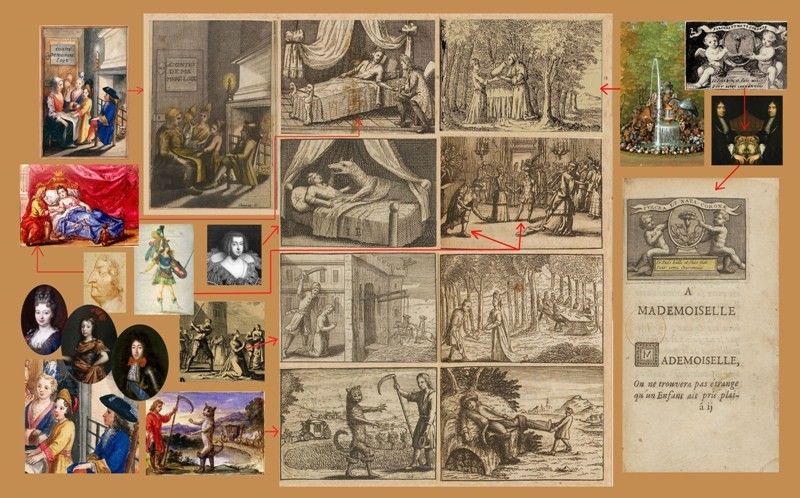

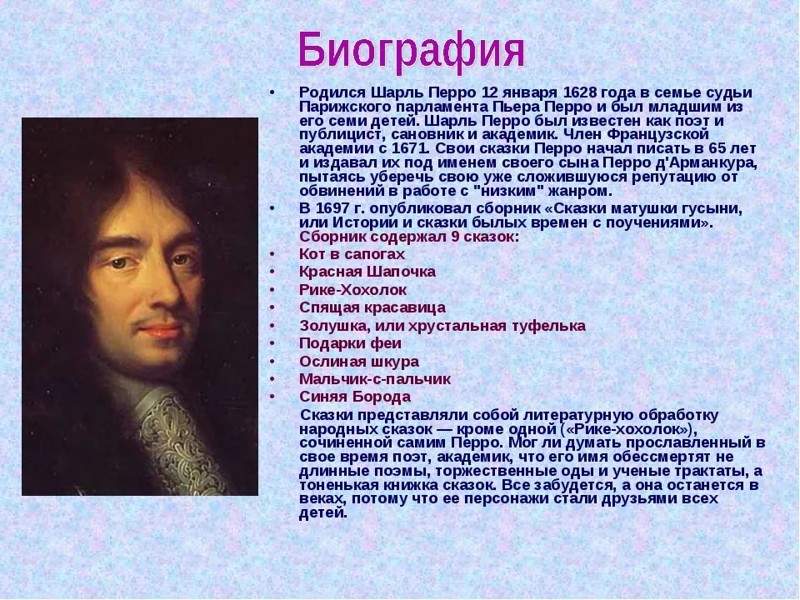

Шарль Перро литературно обработал народный сюжет (предположительно, слышанный им в детстве от нянюшки). Он убрал мотив канибализма, персонаж-кошку и её убийство волком, зато ввёл – что очень важно! – не просто какую-то абстрактную «красную шапочку», не просто какой-то там анонимный головной убор, а точно указал тип этой самой шапочки. Девочка носила сделанную из бархата, красную шапочку - шаперон (Le Petit Chaperon Rouge).

Тут надо сделать небольшое отступление, чтобы уточнить этот момент.

Шаперон (фр. chaperon) – это средневековый мужской головной убор. Вначале он представлял собой капюшон с длинным шлыком и пелериной, затем превратился в пышное и достаточно дорогое сооружение, напоминающее тюрбан, дополнительно украшавшийся фестонами. Мода на ношение шаперона пришла из Бургундии и к началу ХV века охватила всю Западную Европу. С течением времени, к концу того же столетия, мода постепенно ушла, и шаперон вернулся к своей первоначальной, чисто утилитарной роли.

Тут надо сделать небольшое отступление, чтобы уточнить этот момент.

Шаперон (фр. chaperon) – это средневековый мужской головной убор. Вначале он представлял собой капюшон с длинным шлыком и пелериной, затем превратился в пышное и достаточно дорогое сооружение, напоминающее тюрбан, дополнительно украшавшийся фестонами. Мода на ношение шаперона пришла из Бургундии и к началу ХV века охватила всю Западную Европу. С течением времени, к концу того же столетия, мода постепенно ушла, и шаперон вернулся к своей первоначальной, чисто утилитарной роли.

Само название «шаперон» восходит, по всей вероятности к позднелатинскому «cappa» - то есть «плащ с капюшоном», или просто «капюшон» - к чему был уже во французском языке добавлен увеличивающий суффикс и окончание «-(r)on», давая общее значение «широкий капюшон», «большой головной убор».

Шаперон делился на части, каждая из которых развивалась собственным путём и приобретала особое значение. Это - длинный шлык, вначале свисавший на спину, носивший у французов название корнетты (фр. cornette), у англичан - типпит (англ. tippit), также в обоих языках встречается его общее название лирипип (англ. и фр. liripipe). Пелерина для французских разновидностей шаперона именовалась патта (patte), у англичан - кейп (cape - то есть «плащ», «накидка») разновидность украшенная фестонами - «петушиным гребнем» (cockscomb). Позднее шаперон дополнительно украшали с помощью бурреле (фр.bourrelet) или «ронделя» (rondel) - широкой ленты из шёлка или хлопчатобумажной ткани, обвязывавшейся вокруг головы на манер тюрбана или берета, со свисавшим вниз концом.

Первоначально шаперон представлял собой капюшон с пелериной, скреплявшийся застёжкой на шее, который использовался всеми классами общества как дорожная одежда для защиты от дождя и ветра, причём его носили равно женщины и мужчины. При необходимости капюшон можно было сбросить на спину, и использовать шаперон в качестве короткого плаща. В качестве дополнительного украшения пелерина могла быть присобранной или вырезанной по краям. Также сам капюшон часто дополнялся длинным шлыком, который впервые появился около ХII века.

Шаперон делился на части, каждая из которых развивалась собственным путём и приобретала особое значение. Это - длинный шлык, вначале свисавший на спину, носивший у французов название корнетты (фр. cornette), у англичан - типпит (англ. tippit), также в обоих языках встречается его общее название лирипип (англ. и фр. liripipe). Пелерина для французских разновидностей шаперона именовалась патта (patte), у англичан - кейп (cape - то есть «плащ», «накидка») разновидность украшенная фестонами - «петушиным гребнем» (cockscomb). Позднее шаперон дополнительно украшали с помощью бурреле (фр.bourrelet) или «ронделя» (rondel) - широкой ленты из шёлка или хлопчатобумажной ткани, обвязывавшейся вокруг головы на манер тюрбана или берета, со свисавшим вниз концом.

Первоначально шаперон представлял собой капюшон с пелериной, скреплявшийся застёжкой на шее, который использовался всеми классами общества как дорожная одежда для защиты от дождя и ветра, причём его носили равно женщины и мужчины. При необходимости капюшон можно было сбросить на спину, и использовать шаперон в качестве короткого плаща. В качестве дополнительного украшения пелерина могла быть присобранной или вырезанной по краям. Также сам капюшон часто дополнялся длинным шлыком, который впервые появился около ХII века.

В 1480-х годах шаперон стал постепенно выходить из моды. Поздний шаперон лишился пышных украшений, лента-бурреле исчезла совсем или сильно укоротилась, патта уже ничем не украшалась. К 1500 году в Северной Европе шаперон исчез почти окончательно, в то время как его предок, капюшон, продолжал носиться пастухами или крестьянами, особенно в холодное время года. Ещё какое-то время собственно шаперон продержался как часть формального наряда законников, академиков и членов некоторых из рыцарских орденов (так, например, шаперон входил в орденское одеяние французских рыцарей Звезды). Но и в этих случаях шаперон был уже достаточно скромных размеров, часто лишённый бурреле, крепившийся к одежде на манер капюшона. В Италии мода на шаперон (как головного убора для пожилых) продержалась дольше всего, окончательно выйдя из употребления лишь к 1520 году..

Кстати, вот ещё один достаточно интересный и в то же время весьма показательный факт, важный для нашего исследования. Ношение чёрного шерстяного шаперона и снимание его в церкви было одним из обвинений, выдвинутых против Жанны, Девы Орлеанской во время суда в Руане – этим «доказывалось» её представление о себе как о мужчине.

Далее. В том, что Шарль Перро «одел» на свою героиню именно красный бархатный шаперон скрывается ещё один достаточно любопытный подтекст.

Во Франции на протяжении всего Средневековья существовал закон (он был отменён только после Великой Французской революции), согласно которому разноцветные ткани и ткани, прошитые золотыми или серебряными нитками, могли одевать ТОЛЬКО представители первого сословия (т.е. дворяне). Представители же третьего сословия имели право шить себе одежду исключительно из тканей коричневого или синего цвета, причём им запрещалось использовать атлас, бархат или что-либо ещё кроме простого сукна. Поэтому тот факт, что простая деревенская девочка вот так запросто ходила в БАРХАТНОМ шапероне, да ещё такого «вызывающего» цвета, явно, так сказать, говорит о том, что она, мягко говоря, слишком много о себе воображала.

Итак, главная героиня запросто ходившая в мужском головном уборе, к тому же пошитом из той материи и того цвета, которые позволено было носить только и исключительно дворянам, да ещё (вопреки наказам матери) вступавшая в разговор с незнакомцем – просто «нарывалась» на неприятности.

И они не заставили себя ждать: в финале волк преподавал жестокий урок всем ветреным барышням: он «набросился на Красную Шапочку и проглотил её».

Кстати, вот ещё один достаточно интересный и в то же время весьма показательный факт, важный для нашего исследования. Ношение чёрного шерстяного шаперона и снимание его в церкви было одним из обвинений, выдвинутых против Жанны, Девы Орлеанской во время суда в Руане – этим «доказывалось» её представление о себе как о мужчине.

Далее. В том, что Шарль Перро «одел» на свою героиню именно красный бархатный шаперон скрывается ещё один достаточно любопытный подтекст.

Во Франции на протяжении всего Средневековья существовал закон (он был отменён только после Великой Французской революции), согласно которому разноцветные ткани и ткани, прошитые золотыми или серебряными нитками, могли одевать ТОЛЬКО представители первого сословия (т.е. дворяне). Представители же третьего сословия имели право шить себе одежду исключительно из тканей коричневого или синего цвета, причём им запрещалось использовать атлас, бархат или что-либо ещё кроме простого сукна. Поэтому тот факт, что простая деревенская девочка вот так запросто ходила в БАРХАТНОМ шапероне, да ещё такого «вызывающего» цвета, явно, так сказать, говорит о том, что она, мягко говоря, слишком много о себе воображала.

Итак, главная героиня запросто ходившая в мужском головном уборе, к тому же пошитом из той материи и того цвета, которые позволено было носить только и исключительно дворянам, да ещё (вопреки наказам матери) вступавшая в разговор с незнакомцем – просто «нарывалась» на неприятности.

И они не заставили себя ждать: в финале волк преподавал жестокий урок всем ветреным барышням: он «набросился на Красную Шапочку и проглотил её».

Таким образом, Шарль Перро, «одев» свою героиню в мужской головной убор запрещённого для неё цвета и ткани, ввёл в сказку элемент определённой морали – введя мотив нарушения девочкой приличий, за что она и поплатилась.

(Не стану сейчас останавливаться на этом вопросе подробно (так как он не является предметом этого исследования), но, попутно замечу, что включение Шарлем Перро в свою сказку мотивов ношения деревенской девочкой мужского головного убора, сделанного из красного бархата, есть явная аналогия с Жанной, Девой Орлеанской, и служит она для направления и всяческого укрепления в умах людей мысли о крестьянском происхождении Девственницы. Потому что правда о ней и её истинном происхождении была слишком «неудобной» для правящей династии).

Завершил свою сказку Шарль Перро стихотворной нравоучительной моралью, наставляющей девиц опасаться соблазнителей.

Тем самым, хотя грубые натуралистические моменты народной сказки были существенно смягчены, обращение к вопросу взаимоотношения полов было подчёркнуто.

(Не стану сейчас останавливаться на этом вопросе подробно (так как он не является предметом этого исследования), но, попутно замечу, что включение Шарлем Перро в свою сказку мотивов ношения деревенской девочкой мужского головного убора, сделанного из красного бархата, есть явная аналогия с Жанной, Девой Орлеанской, и служит она для направления и всяческого укрепления в умах людей мысли о крестьянском происхождении Девственницы. Потому что правда о ней и её истинном происхождении была слишком «неудобной» для правящей династии).

Завершил свою сказку Шарль Перро стихотворной нравоучительной моралью, наставляющей девиц опасаться соблазнителей.

Тем самым, хотя грубые натуралистические моменты народной сказки были существенно смягчены, обращение к вопросу взаимоотношения полов было подчёркнуто.

Сказки и политика

Почему же Ш. Перро отказался от оборотня, который в сказке кажется более органичным и понятным, и поменял его на волка? Причина - в эпохе. Людовик XIV проводил радикальную реформу построения единого французского общества. Для этого в стране активно боролись с народными суевериями, колдовством, верой в оборотней и прочей бесовщиной. И оборотень в сказке остаться просто не мог - ведь в нём предписывалось видеть не представителей тёмных сил, а просто душевнобольных, которые в припадке нападают на людей по ночам.

На первых рубежах этой борьбы с суевериями был Шарль Перро - академик, писатель и очень влиятельный чиновник. Он правая рука могущественного Жана-Батиста Кольбера, а сам Кольбер - правая рука «короля-солнца». Тогда не было более влиятельного человека во Франции. Перро проработал с ним более 20 лет, но и после смерти Кольбера продолжал руководить академией и принимал активное участие в идеологической политике. По мнению ряда учёных, сборник сказок Перро был частью такой политики, призванной смягчать нравы. Вместо грубых и порой жестоких народных сказок, полных всякой нечисти и непристойностей, писатель подготовил свои облегчённые варианты сказок, которые достаточно быстро пошли в народ. Во Франции даже в те годы, в конце XVII века, много читали, была популярна так называемая «Голубая библиотека» - грошовые книжечки для народа. И сказки Перро были самыми читаемыми, их переиздавали многократно.

Сказочник-чиновник не только выкинул из народных сказок грубости, суеверия и заменил страшных ведьм обаятельными феями (см. инфографику), он ещё ввёл привлекательные и умильные детали. Так, обычную деревенскую девочку из народной сказки он сделал обаятельной милашкой и подарил ей красивую красную шапочку (у её простонародной героини голова была непокрытой). Благодаря этому гениальному ходу сказка стала одной из самых популярных в мире. Но кроме того Перро сочинил для каждой сказки стихотворные нравоучения - как в баснях. И, по сути, волшебная история про девочку и оборотня превратилась в басню о том, что девицам не стоит слушать злых людей, ведь они подобны волкам и к ним можно «попасть на третье блюдо». А в баснях звери действуют наравне с людьми - это закон жанра. Для Перро волк - лишь символ злого человека, соблазняющего невинных девочек. И дабы воспитательный эффект был более сильным и шокирующим, он отрезал у сказки счастливый конец: у Перро девочка с бабушкой погибают.

Интересно, что законы построения сказки (а они существуют, как и законы природы), позже отомстили ему. Когда «Красная Шапочка» пошла в народ, ей снова придумали хороший конец (девочку и бабушку спасают охотники, случившиеся рядом), а нравоучение выкинули. Именно в таком виде её записали и издали братья Гримм, и именно этот вариант кажется нам каноническим. Почти во всех изданиях в нашей стране приведена именно версия братьев Гримм с хорошим концом, правда в качестве автора указан... Шарль Перро.

Особенностью сказки братьев Гримм является обилие подробностей, иногда кажущихся бессмыслицей, иногда бытовщиной, а иногда — просто грубостью и жестокостью.

Бабушка девочки живёт не в другой деревне, а в самом лесу. Красная Шапочка несёт ей в переднике кусок пирога и бутылку вина, причём мать строго напутствует её: «Иди скромно, как полагается; в сторону с дороги не сворачивай, а то, чего доброго, упадёшь и бутылку разобьёшь, тогда бабушке ничего не достанется. А как войдёшь к ней в комнату, не забудь с ней поздороваться, а не то чтоб сперва по всем углам туда да сюда заглядывать».

Волк с упрёком говорит девочке, что она идёт, «будто в школу торопится», предлагает «весело провести время в лесу», и Красная Шапочка, поддавшись на уговоры, заходит в лесную чащу и начинает собирать цветы.

Съев бабушку, волк не просто ложится в её постель, а предварительно надевает её платье и чепец. В то же время он оставляет дверь распахнутой настежь.

Проглотив девочку, волк храпит на весь лес так громко, что проходящий мимо избушки охотник думает, не надо ли чем помочь старухе. Увидев волка, охотник берёт ножницы и вспарывает спящему брюхо: «Только он сделал первый надрез, видит — внутри виднеется красная шапочка. Сделал он скорей второй надрез, и выскочила оттуда девочка и закричала:

— Ах, как мне было страшно! В брюхе волка было так темно!

За Красной Шапочкой выбралась и бабушка, еле живая — никак отдышаться не могла».

Затем волка наказывают: ему набивают брюхо большими камнями. Проснувшись, он хочет удрать, но тяжёлые камни тянут вниз, и волк падает замертво.

Каждый из победителей получает свою награду: охотник уносит домой снятую с волка шкуру, бабушка, съев пирог и выпив вина, поправляется, а Красная Шапочка выучивает жизненный урок: «Уж с этих пор я никогда не буду сворачивать одна с большой дороги без материнского позволения». Вскоре девочка встречает в лесу ещё одного волка, и эта встреча оказывается для него роковой: Красная Шапочка и бабушка без чьей-либо помощи топят глупого злодея в корыте.

Таким образом, мы видим, что в книге братьев Гримм в сказку был добавлен хороший конец: в этом варианте проходивший мимо дровосек, услышав шум и храп, убивает волка, разрезает ему живот и спасает бабушку и Красную Шапочку.

Всё морализаторство Перро на тему взаимоотношений полов из сказки исчезло полностью, как и все сексуально окрашенные мотивы. В тексте сказки братьев Гримм Красная Шапочка нарушает не приличия, а волю матери, которая просит дочь идти к бабушке, не отвлекаясь ни на что. Мораль в конце вводится как предупреждение непослушным детям: никогда не «ослушиваться матушкиного приказания».

Бабушка девочки живёт не в другой деревне, а в самом лесу. Красная Шапочка несёт ей в переднике кусок пирога и бутылку вина, причём мать строго напутствует её: «Иди скромно, как полагается; в сторону с дороги не сворачивай, а то, чего доброго, упадёшь и бутылку разобьёшь, тогда бабушке ничего не достанется. А как войдёшь к ней в комнату, не забудь с ней поздороваться, а не то чтоб сперва по всем углам туда да сюда заглядывать».

Волк с упрёком говорит девочке, что она идёт, «будто в школу торопится», предлагает «весело провести время в лесу», и Красная Шапочка, поддавшись на уговоры, заходит в лесную чащу и начинает собирать цветы.

Съев бабушку, волк не просто ложится в её постель, а предварительно надевает её платье и чепец. В то же время он оставляет дверь распахнутой настежь.

Проглотив девочку, волк храпит на весь лес так громко, что проходящий мимо избушки охотник думает, не надо ли чем помочь старухе. Увидев волка, охотник берёт ножницы и вспарывает спящему брюхо: «Только он сделал первый надрез, видит — внутри виднеется красная шапочка. Сделал он скорей второй надрез, и выскочила оттуда девочка и закричала:

— Ах, как мне было страшно! В брюхе волка было так темно!

За Красной Шапочкой выбралась и бабушка, еле живая — никак отдышаться не могла».

Затем волка наказывают: ему набивают брюхо большими камнями. Проснувшись, он хочет удрать, но тяжёлые камни тянут вниз, и волк падает замертво.

Каждый из победителей получает свою награду: охотник уносит домой снятую с волка шкуру, бабушка, съев пирог и выпив вина, поправляется, а Красная Шапочка выучивает жизненный урок: «Уж с этих пор я никогда не буду сворачивать одна с большой дороги без материнского позволения». Вскоре девочка встречает в лесу ещё одного волка, и эта встреча оказывается для него роковой: Красная Шапочка и бабушка без чьей-либо помощи топят глупого злодея в корыте.

Таким образом, мы видим, что в книге братьев Гримм в сказку был добавлен хороший конец: в этом варианте проходивший мимо дровосек, услышав шум и храп, убивает волка, разрезает ему живот и спасает бабушку и Красную Шапочку.

Всё морализаторство Перро на тему взаимоотношений полов из сказки исчезло полностью, как и все сексуально окрашенные мотивы. В тексте сказки братьев Гримм Красная Шапочка нарушает не приличия, а волю матери, которая просит дочь идти к бабушке, не отвлекаясь ни на что. Мораль в конце вводится как предупреждение непослушным детям: никогда не «ослушиваться матушкиного приказания».

Переводы и пересказы

Вот тут-то и скрывалась очередная «опасность» для сказки. Потому что при переводе каждый переводчик в каждой стране переводил только то, что считал нужным перевести, изменяя содержание по своему желанию и разумению.

Во времена викторианской Англии многие старые, достаточно жестокие сказки, пришедшие туда с «континента», при переводе «дорабатывали» - расширяли и переписывали, выбрасывая из них все страшные моменты, превращая в детские «сказки на ночь» для всеобщего пользования. Кроме того, в викторианской Англии считали, что всё сексуальное должно исчезнуть из повседневной жизни. При подготовке сказок к печати из них изгоняли все сколько-нибудь эротические сцены и выражения, ибо верили, что “старая поэзия” была “невинна”.

Точно такому же «облагораживанию» подверглась и сказка братьев Гримм, превратившись в то, что сейчас знакомо большинству из нас.

Это "переписывание" привело к тому, что люди XIX века видели в Красной Шапочке чистый образ. Поклонник «Детских и домашних сказок» Чарльз Диккенс в своих «Рождественских историях» делился наивными детскими размышлениями: “Я чувствовал, что если бы мог жениться на Красной Шапочке, то познал бы истинное счастье”.

В Российской империи тоже сказка неоднократно переиздавалась. Версия П.Полевого является полным переводом варианта братьев Гримм, но, увы, сегодня этот перевод забыт. В дальнейшем наибольшую распространённость получил пересказ сказки, сделанный И.Тургеневым, в котором убран и мотив нарушения запрета, и некоторые подробности описаний.

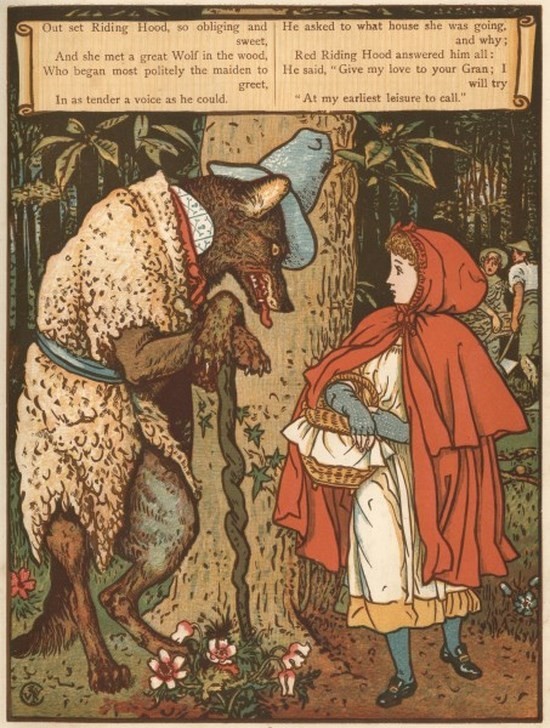

В иллюстрациях сказки на русском языке на девочке обычно изображается собственно девичья шапочка вместо шаперона. Такая же ситуация существует и во многих других странах, где слово «шаперон» было заменено при переводе на «шапочку», «шляпу», «колпачок», и тем самым истинный, исконный смысл сказки был нарушен.

Во времена викторианской Англии многие старые, достаточно жестокие сказки, пришедшие туда с «континента», при переводе «дорабатывали» - расширяли и переписывали, выбрасывая из них все страшные моменты, превращая в детские «сказки на ночь» для всеобщего пользования. Кроме того, в викторианской Англии считали, что всё сексуальное должно исчезнуть из повседневной жизни. При подготовке сказок к печати из них изгоняли все сколько-нибудь эротические сцены и выражения, ибо верили, что “старая поэзия” была “невинна”.

Точно такому же «облагораживанию» подверглась и сказка братьев Гримм, превратившись в то, что сейчас знакомо большинству из нас.

Это "переписывание" привело к тому, что люди XIX века видели в Красной Шапочке чистый образ. Поклонник «Детских и домашних сказок» Чарльз Диккенс в своих «Рождественских историях» делился наивными детскими размышлениями: “Я чувствовал, что если бы мог жениться на Красной Шапочке, то познал бы истинное счастье”.

В Российской империи тоже сказка неоднократно переиздавалась. Версия П.Полевого является полным переводом варианта братьев Гримм, но, увы, сегодня этот перевод забыт. В дальнейшем наибольшую распространённость получил пересказ сказки, сделанный И.Тургеневым, в котором убран и мотив нарушения запрета, и некоторые подробности описаний.

В иллюстрациях сказки на русском языке на девочке обычно изображается собственно девичья шапочка вместо шаперона. Такая же ситуация существует и во многих других странах, где слово «шаперон» было заменено при переводе на «шапочку», «шляпу», «колпачок», и тем самым истинный, исконный смысл сказки был нарушен.

Еще крутые истории!

- Пилот был против: 12 летнюю девушку с аллергией на арахис высадили из самолета

- Как снимали "Формулу любви"

Новости партнёров

реклама

Вот Перро, особо не заморачиваясь, и взял привычную героиню - кокетливую богато одетую крестьянку, - в свою сказку. Да и к исторической достоверности в его время относились куда проще.

Если бы ему так хотелось бороться с суевериями, он бы и вовсе убрал из "Золушки" волшебство. Кстати, феи в народных сказках существовали изначально, а вовсе не Перро придумал их на смену ведьмам. Только вот сказочные феи ничуть не милые: это довольно злобные потусторонние существа из леса.

Перро просто-напросто хотел написать модную кокетливую историю с модной же моралью.

Так вот его волк - это соблазнитель. Подразумевалось, что если девушка позволит себе потерять девственность до брака, она погибла. Вот и весь нехитрый сюжет.

Поэтому его героиня в конце не спасается - ее репутация потеряна навсегда.

Что касается народной сказки, то она тоже содержит предостережение, но более широкое: не верь незнакомцам и не пускай их в дом.