9852

10

Все помнят этот старый анекдот. Да, электроника на первых советских космических ракетах была на лампах. Американцы же свою аппаратуру делали на транзисторах. Но это тот редкий случай, когда нам совершенно нечего стыдится – триумф советских инженеров и ученых в освоении космоса параллельно стал и триумфом нашей электронной промышленности!

Чтобы понять суть дальнейших событий, хочу отметить, что вплоть до 1930-х годов СССР не имел более или менее развитой и современной радио и электронной промышленности. Царская Россия снабжалась фирмами "Marconi" и "Telefunken", которые открыли свои филиалы по всей стране, но после революции они исчезли. Большинство первых радиоламп в СССР были копиями американских разработок.

×

Так выглядели отечественные радиоламы до закупки американских технологий.

После войны с появлением полупроводников уже в разгаре была «холодная война» и гонка вооружений. Продавать нам технологию производства транзисторов уже никто не собирался. Наши же попытки догнать заокеанских коллег были не очень успешны – первые созданные отечественные транзисторы обладали низкими параметрами и совсем не удовлетворяли требованиям военной, а тем более космической промышленности. А существующие радиолампы по своим размерам и энергопотреблению не годились для авиации и космоса. Нужно было срочно искать замену…

Волей судьбы в 1941 году в Новосибирск был эвакуирован коллектив Ленинградского завода «Светлана». Размещены они были в помещениях, предназначенных до войны для сельскохозяйственного института. Кстати, по генеральному плану огромная территория Заельцовского района была выделена под студенческий городок. Всё это – в густом сосновом бору, по существу, это был проект первого в мире Академгородка!

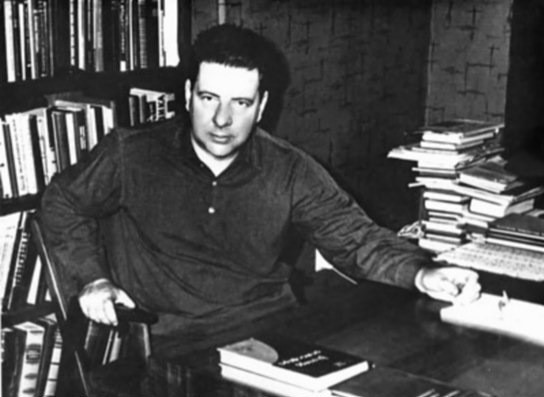

Среди эвакуированных ленинградцев был Сергей Аркадьевич Векшинский, в то время главный инженер «Светланы», и его ученик – Валентин Николаевич Авдеев, тогда ещё мастер участка, блестяще знающий производство. Война помешала ему окончить заводской техникум, где преподавал Векшинский.

В 1935 году Векшинский был командирован в Америку, где провёл успешные переговоры с известной фирмой RCA, с которой был заключён важнейший договор, в соответствии с которым мы получили технологическую документацию на производство серии радиоламп со стеклянной и металлической оболочкой, необходимое технологическое оборудование и материалы, что позволило в сжатые сроки решить вопрос оснащения «Светланы» и завода «Радиолампа».

Волей судьбы в 1941 году в Новосибирск был эвакуирован коллектив Ленинградского завода «Светлана». Размещены они были в помещениях, предназначенных до войны для сельскохозяйственного института. Кстати, по генеральному плану огромная территория Заельцовского района была выделена под студенческий городок. Всё это – в густом сосновом бору, по существу, это был проект первого в мире Академгородка!

Среди эвакуированных ленинградцев был Сергей Аркадьевич Векшинский, в то время главный инженер «Светланы», и его ученик – Валентин Николаевич Авдеев, тогда ещё мастер участка, блестяще знающий производство. Война помешала ему окончить заводской техникум, где преподавал Векшинский.

В 1935 году Векшинский был командирован в Америку, где провёл успешные переговоры с известной фирмой RCA, с которой был заключён важнейший договор, в соответствии с которым мы получили технологическую документацию на производство серии радиоламп со стеклянной и металлической оболочкой, необходимое технологическое оборудование и материалы, что позволило в сжатые сроки решить вопрос оснащения «Светланы» и завода «Радиолампа».

Радиолампа с октальным цоколем. То, чем мы обязаны американцам.

Таким образом, перед войной в СССР возникла радиоэлектронная промышленность вполне на мировом тогдашнем уровне. В то же время авиация, в первую очередь, нуждалась в малогабаритной радиоаппаратуре – на борту её становилась всё больше, а элементная база была устаревшей и не позволяла существенно уменьшить габариты, вес, потребление. На носу была космическая эра – в обстановке глубокой секретности уже вовсю велись разработки ракет, спутников и космических кораблей.

Освоение производства ламп в СССР проводилось в значительной степени под руководством главного инженера «Светланы» Векшинского. Проблема была в том, что эти лампы быстро устарели. Срочно нужна была миниатюризация аппаратуры. У американцев уже серийно выпускались неплохие транзисторы. И у нас появились хорошие по параметрам германиевые транзисторы, но они работали в очень узком диапазоне температур и были нестабильны. И вот, наш «ответ Чемберлену» – разработанные под руководством Авдеева стержневые лампы! Это действительно был, как сейчас говорят, «асимметричный» ответ на вызовы холодной войны.

Лампы были тоненькими стеклянными цилиндриками, ненамного превышавшими по размерам транзисторы той эпохи. Причем название «стержневые» происходит вовсе не из-за характерной формы ламп, а из-за формы электродов, что гораздо важнее. Авдеев не просто уменьшил классические (сеточные) лампы до тоненьких «трубочек», а создал принципиально иной способ управления потоками электронов внутри лампы за счет изменения потенциалов на стержнях, из-за которых они и называются стержневыми.

(Для справки: Обычные радиолампы называются сеточными. Именно наличие управляющего электрода в виде сетки, стоящей на пути потока электронов, двигающихся от катода к аноду, и приводит к отражению некоторой части электронов, обратно в катод. Это и снижает КПД этих ламп. Авдеев же убрал «перпятствие» на пути электронов, заменив сетки на стержни, которые "фокусируют" поток электронов, что позволило поднять КПД и снизить габариты ламп.)

Стержневые лампы были более миниатюрными по сравнению со своими американским предшественниками, работали на высоких частотах, что позволило закрыть потребности военных почти во всех видах связи. И, самое главное, они работали в рекордном диапазоне температур – от –60 до +125°C, что предопределило их успешное применение в авиации и космосе. Вот уж воистину – «голь на выдумки хитра» – нет транзисторов, так вот вам!

А как проектировали очередную конструкцию ламп, ведь надо было быстро, а компьютеров не было… У Авдеева в институте была небольшая лаборатория, в которой на раме горизонтально натягивался кусок тонкой резины (мембрана) размером где-то 2 на 2 метра. Снизу выдвигались металлические стержни, имитирующие будущую конструкцию стержневой лампы. Высота, на которую выдвигались эти стержни, имитировали величину потенциала. В результате получалась фантастическая картина конусообразных гор… Так, без унылых цифровых вычислений, за несколько дней простейшими средствами рождались новые конструкции с заданными параметрами.

Освоение производства ламп в СССР проводилось в значительной степени под руководством главного инженера «Светланы» Векшинского. Проблема была в том, что эти лампы быстро устарели. Срочно нужна была миниатюризация аппаратуры. У американцев уже серийно выпускались неплохие транзисторы. И у нас появились хорошие по параметрам германиевые транзисторы, но они работали в очень узком диапазоне температур и были нестабильны. И вот, наш «ответ Чемберлену» – разработанные под руководством Авдеева стержневые лампы! Это действительно был, как сейчас говорят, «асимметричный» ответ на вызовы холодной войны.

Лампы были тоненькими стеклянными цилиндриками, ненамного превышавшими по размерам транзисторы той эпохи. Причем название «стержневые» происходит вовсе не из-за характерной формы ламп, а из-за формы электродов, что гораздо важнее. Авдеев не просто уменьшил классические (сеточные) лампы до тоненьких «трубочек», а создал принципиально иной способ управления потоками электронов внутри лампы за счет изменения потенциалов на стержнях, из-за которых они и называются стержневыми.

(Для справки: Обычные радиолампы называются сеточными. Именно наличие управляющего электрода в виде сетки, стоящей на пути потока электронов, двигающихся от катода к аноду, и приводит к отражению некоторой части электронов, обратно в катод. Это и снижает КПД этих ламп. Авдеев же убрал «перпятствие» на пути электронов, заменив сетки на стержни, которые "фокусируют" поток электронов, что позволило поднять КПД и снизить габариты ламп.)

Стержневые лампы были более миниатюрными по сравнению со своими американским предшественниками, работали на высоких частотах, что позволило закрыть потребности военных почти во всех видах связи. И, самое главное, они работали в рекордном диапазоне температур – от –60 до +125°C, что предопределило их успешное применение в авиации и космосе. Вот уж воистину – «голь на выдумки хитра» – нет транзисторов, так вот вам!

А как проектировали очередную конструкцию ламп, ведь надо было быстро, а компьютеров не было… У Авдеева в институте была небольшая лаборатория, в которой на раме горизонтально натягивался кусок тонкой резины (мембрана) размером где-то 2 на 2 метра. Снизу выдвигались металлические стержни, имитирующие будущую конструкцию стержневой лампы. Высота, на которую выдвигались эти стержни, имитировали величину потенциала. В результате получалась фантастическая картина конусообразных гор… Так, без унылых цифровых вычислений, за несколько дней простейшими средствами рождались новые конструкции с заданными параметрами.

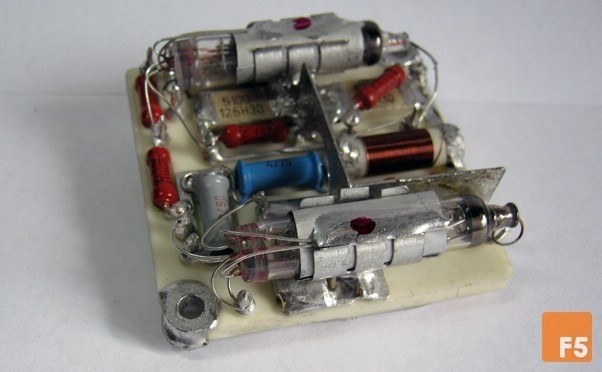

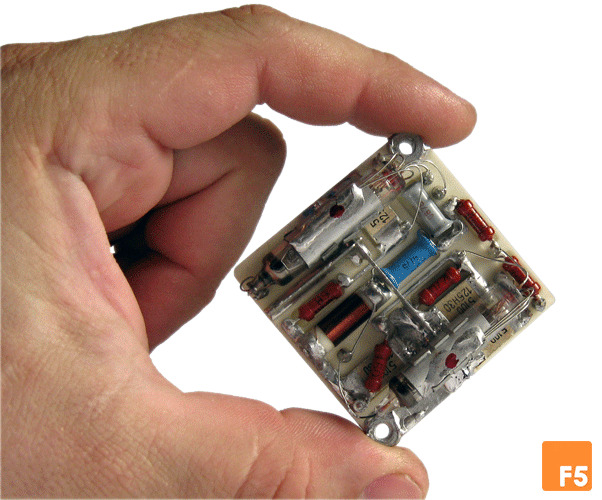

Стержневые лампы. В отличие от сеточных ламп, также выпускаемых в подобных колбах, они все имеют отдельный вывод анода с противоположной стороны от остальных выводов. Ну и строение электродов внутри специфическое.

Так родилась воистину «золотая серия» сверхминиатюрных стержневых ламп: 1Ж17Б, 1Ж18Б, 1Ж24Б, 1Ж26А, 1Ж29Б, 1Ж30Б, 1Ж36Б, 1Ж37Б, 1Ж42А, 1П5Б, 1П22Б-В, 1П24Б-В, 1П32Б, 2П5Б. Этой серии суждено было сыграть историческую роль не только в «Великом противостоянии», в холодной войне, но и вообще продлить само существование «Великой империи», по меньшей мере, на 30 лет. Поэтому имя разработчика этих изделий Валентина Николаевича Авдеева не должно быть забыто, наряду с именами Королёва и Курчатова.

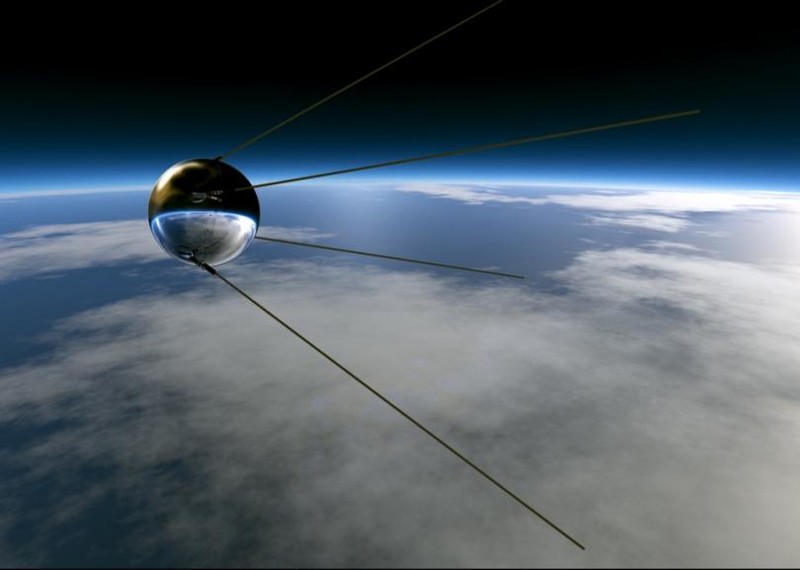

«Запуск Советским Союзом первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года стал настоящим потрясением для всего свободного мира», – пишет официальное издание отдела истории NASA. На протяжении 23 дней изумлённое человечество имело возможность принимать непрерывно передаваемые Спутником сигналы "бип-бип-би-и-ип". А вот этот самый радиомаяк, работающий на частотах 20,005 и 40,002 МГц (выходная мощность каждого – 1 Вт), был разработан Московским институтом (МНИИРС) на стержневых лампах, и «изумлённое» человечество слышало сигнал, снимаемый с выходного каскада передатчика, выполненного на радиолампе 1П24Б.

Стержневой пентод 1П24Б

Кстати, из-за отсутствия тогда мощных ВЧ транзисторов, мощность передатчика первого американского спутника была всего 60 мВт. Мы даже выиграли от применения стержневых ламп – радиолюбители едва принимали американскую «пищалку» мощностью в десятки мВт с орбиты Земли…

В 1958 году Авдеев, не имея систематического образования, за выдающиеся заслуги стал членом-корреспондентом Академии наук СССР. Это беспрецедентный случай в истории Академии! Ведь, чтобы быть избранным в Академию, необходимо иметь признанные научные труды, монографии, защитить кандидатскую, затем докторскую диссертации, при этом уж диплом ВУЗа надо иметь обязательно – ничего этого у Авдеева не было!

В 1958 году Авдеев, не имея систематического образования, за выдающиеся заслуги стал членом-корреспондентом Академии наук СССР. Это беспрецедентный случай в истории Академии! Ведь, чтобы быть избранным в Академию, необходимо иметь признанные научные труды, монографии, защитить кандидатскую, затем докторскую диссертации, при этом уж диплом ВУЗа надо иметь обязательно – ничего этого у Авдеева не было!

Валентин Николаевич Авдеев

Валентин Авдеев – ученый от Бога. Как мог человек, не имеющий даже диплома техникума, внести такой вклад в науку, что убелённые сединами академики, всемирно известные и заслуженные в стране люди, проголосовали и приняли в свои ряды сравнительно молодого тогда человека?

11 октября 1960 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР принял совершенно секретное постановление о запуске первого космического корабля с человеком на борту. Система связи «Заря», обеспечивающая связь первого космонавта с Землёй, разработана тем же МНИИРС на стержневых лампах. И знаменитое гагаринское: «Поехали!» прозвучало с помощью любимой лампы 1П24Б.

11 октября 1960 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР принял совершенно секретное постановление о запуске первого космического корабля с человеком на борту. Система связи «Заря», обеспечивающая связь первого космонавта с Землёй, разработана тем же МНИИРС на стержневых лампах. И знаменитое гагаринское: «Поехали!» прозвучало с помощью любимой лампы 1П24Б.

И Гагарин, и Титов, и другие космонавты долго ещё держали связь с землёй, используя приёмопередатчики на стержневых лампах, в частности на УКВ в диапазоне частот 143,625 МГц. Кроме того, на борту космического корабля была аварийная, авиационная, поисковая радиостанция Р-855, полностью на стержневых лампах. Эта станция была обязательным атрибутом в комплекте спасательного жилета военного лётчика.

На этих лампах работала фактически вся военная радиосвязь 50-х, 60-х, да и

70-х! годов в нашей стране (за рубежом стержневых ламп не делали), и даже в первых противотанковых управляемых снарядах приемники были построены на авдеевских пентодах – заложенная в конструкцию надежность позволяла выдерживать любые перегрузки!

На этих лампах работала фактически вся военная радиосвязь 50-х, 60-х, да и

70-х! годов в нашей стране (за рубежом стержневых ламп не делали), и даже в первых противотанковых управляемых снарядах приемники были построены на авдеевских пентодах – заложенная в конструкцию надежность позволяла выдерживать любые перегрузки!

===============================================================

Типичный модуль военной радиостанции. Керамическая подложка с вожжоными контактными площадками из серебра. Внимательные могут заметить два керамических конденсатора по 5100 пФ без выводов. Эта технология использовалась у нас в военной технике ещё задолго до внедрения SMT монтажа в мировой практике.

Стержневые лампы – это не какой-то технический рывок вперёд – это блестящий, остроумный выход из положения. Конечно, постепенно лампы вытеснялись транзисторами, но свою историческую роль они выполнили с блеском.

От нас требовали формовать каждый проволочный вывод — у нас была коллекция круглогубцев разного размера, и самодельно выточенные на электроточиле остроконечные пинцеты, которые мы перетачивали из хирургических медицинских с губками типа "клещи". У меня остался один такой пинцет — 20 лет в зубах ковыряюсь, уникальная раритетная вещь, сносу нет, в магазинах таких не купить ;-) На фото хорошо видно закругленные колечки выводов, но и каждый вывод целиком весь отформован. Иногда формовали на свое усмотрение, иногда существовали инструкции — как формовать. Царапать выводы при формовке нельзя. Госприемка принимала каждую пайку (да-да, каждую) с разглядыванием под микроскопом. На участок в 4-6 человек монтажников сидело 1-2 человека приемки. Если пайка была грубой или тусклой (передержал паяльник или перегрел, олово потускнело) — заставляли перепаивать — старый припой стряхивали, наносили свежий. Отмывали от канифоли обычные платы (стеклотекстолит) спиртобензиновой смесью, керамические — чистым спиртом. Спирт был под учетом, но у самых ушлых все равно набиралось по наперстку в день, чтобы в конце недели или месяца дернуть "за здоровье" :-) Пайка больших площадок на фото выглядит грубой и рельефной — но это не стандартный припой, а легкоплавкий, его используют на посеребренных площадках, чтобы не отгорели. Добиться от него гладкой поверхности физически нельзя, поэтому гладкости не требуют, лишь бы каверн не было. Наносят его с избытком, для надежности, ибо застывает он неровно. Отмывают готовое изделие от канифоли — с кисточкой вручную и пинцетом аккуратно, царапать ничего нельзя — приемка по шее даст. Разрешается то ли 2 то ли 3 мелких дефекта типа царапин, или что-то около того. А еще там не везде просунешь паяльник в готовое изделие, очень тесно, поэтому существует порядок сборки. Разобрать тоже можно только в порядке :-) Трудозатраты на сборку модуля на фото, со всей формовкой и отмыванием — думаю что часов 5-6. Два таких в день сделает только реально опытный монтажник. В общем, это военно-связная аппаратура, в т.ч. для космической техники, всяких нюансов хватает, которые монтажнику видны :-)

Еще крутые истории!

- Женщину осудили за убийство мужа после того, как попугай повторил "последние слова" жертвы

- Преданная собака целый месяц ждала хозяев, которые бросили её

реклама

А транзисторы, кстати, были и советские. И появились они практически одновременно с импортными. сначала в военке. Типичный пример П411 - очень хороший для своего времени высокочастотный транзистор. http://www.155la3.ru/p411a.htmhttp://www.155la3.ru/p411a.htm Разработнка 1959 года. И это - далеко не самый старый советский транзистор. первые серийные появились ещё 1953 году! http://www.155la3.ru/60_years_ussr_transistor.htmhttp://www.155la3.ru/60_years_ussr_transistor.htm И были, в общем-то, ни чем не хуже импортных.

Почему наши не забросили тему лапм? Да мудро сделали! Они часто надежнее и при всех своих вроде бы как больших габаритах иногда, особенно в мощных выходных каскадах, они куда как надёжнее да и не больше размерами, чем самые современные полупроводниковые решения. Там где нынче надо городить мощный полевик, очень прихотливый к температуре, радиации и другим влияниям+ целую схему с мелкими транзюками и микросхемами порой достаточно бывает воткнуть всего одну лампу. Типичный пример - магнетрон в СВЧ печке. Эот тоже радиолампа. Поди замени его транзисторами! Можно. Уже можно. Еще лет 20 назад было вовсе не реально, но...

Я возмущен.

Про сборку и разборку тоже помню, чтоб в середину влезть, пол платы распаять надо, поднимал по одной ноге, иначе запутаешься(схемы не всегда совпадали, ручкой на бумаге рисовали).

И для кого Ленинградский Технологический Институт разрабатывал свой 120-й рецепт.

И то, что Вы не знаете, как правильно пишется слово "канифоль", несколько снижает ценность всего остального пассажа.

Дело-то было в 90-е...

Интересно, что бы вы стали делать если бы у вас на аппаратуре связи в ходе учений где-то в е.б.енях отвалился скажем разьем...наверное бы все бросили и поехали за аналогичным блоком в часть за сотню верст...а там на складе нет такого!

Бойцы выдрали разьем питания от АБ на аппаратную КШМ - ваши действия? Вы на п-ове Рыбачий, "блок на блок" поменять не получится а паять вам "категорически запрещено"!

https://old.fishki.net/2290090-racija-na-bronetransportyore.htmlhttps://old.fishki.net/2290090-racija-na-bronetransportyore.html

А еще помню страшный термин - "сухая пайка"...

К слову, работал на "поповке" (Рига) ещё в начале 80-х.

Полез смотреть в инет биографию этого конструктора. Ну все ожидаемо. " В октябре 1937 года был снят с должности главного инженера, переведён в конструкторы Отраслевой вакуумной лаборатории (Ленинград), репрессирован и с начала 1938 года до второй половины 1939 года находился в местах заключения."

Это у грузин в традициях что ли? Главных конструкторов и ученых сажать или расстреливать.

"В августе 1938 года первым заместителем Ежова по НКВД и начальником Главного управления государственной безопасности был назначен Лаврентий Берия."

Т.е. посадил его Ежов, а выпустил, как раз, мингрел Берия!