16728

19

В России Советом по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Федерального Собрания РФ открыта программа «Деревья – памятники живой природы».

Энтузиасты по всей стране днем с огнем ищут деревья от двухсот лет и старше.

Энтузиасты по всей стране днем с огнем ищут деревья от двухсот лет и старше.

Деревья в двести лет - уникальны! Всех пород и сортов покуда обнаружено по всей стране около 200 штук. Причем большинство найденных деревьев к лесу отношения не имеют никакого, как вот эта 360-ти летняя сосна . Это определяется не только ее современным гордым одиночеством, но и формой кроны.

Благодаря этой программе мы имеем возможность достаточно объективно оценить возраст наших лесов.

Вот два примера заявок от Курганской области.

Вот два примера заявок от Курганской области.

×

Это, на данный момент, старейшее дерево в Кургансой области , возраст которого экспертами установлен в 189 лет - немного не дотягивет до 200 лет. Сосна растет в Озернинско бору близ санатория "Сосновая Роща". А сам бор, естественно, куда моложе: сосна-патрирах росла долгие годы в одиночестве, что видно и по форме кроны дерева.

Из Курганской области поступила еще одна заявка , претендующая на сосну старше 200 лет:

Это дерево оказалось на территории дендрария - было сохранено вместе с некоторыми другими местными видами росшими на этой территории до закладки дендрария. Дендрарий был основан при организации лесопитомника для Лесной школы, созданной в 1893 году. Лесная школа и лесопитомник были необходимы для подготовки специалистов лесного хозяйства, которые должны были проводить работы по отводу и оценке леса во время строительства Курганского участка Транссибирской железной дороги в конце 19 века.

Заметим: лесная школа и лесопитомник были основаны около 120 лет тому назад и цель их была оценка лесных угодий, которые уже существовали к тому времени.

Эти два дерева растут в Курганской области, это юг Западной Сибири - граничит с Челябинской, Тюменской, Омской областями, а на юге - с Казахстаном.

Обратим внимание: оба дерева начали свою жизнь не в лесу, а в чистом поле - об этом говорит форма их кроны и наличие сучьев идущих почти от самого основания. Сосны, вырастающие в лесу представляют собой голый, прямой хлыст, "без сучка без задоринки" с метёлкой на макушке, как у этой группы сосен в левой стороне снимка:

Заметим: лесная школа и лесопитомник были основаны около 120 лет тому назад и цель их была оценка лесных угодий, которые уже существовали к тому времени.

Эти два дерева растут в Курганской области, это юг Западной Сибири - граничит с Челябинской, Тюменской, Омской областями, а на юге - с Казахстаном.

Обратим внимание: оба дерева начали свою жизнь не в лесу, а в чистом поле - об этом говорит форма их кроны и наличие сучьев идущих почти от самого основания. Сосны, вырастающие в лесу представляют собой голый, прямой хлыст, "без сучка без задоринки" с метёлкой на макушке, как у этой группы сосен в левой стороне снимка:

Вот он, ровный как струна, без сучков ствол сосны, выросшей рядом с другими соснами:

Да, эти сосны выросли посреди леса, который здесь был до начала 60-х годов прошлого века, до того как здесь не был организован песчаный карьер, из которого земснарядом намывали песок на строящуюся трассу, которая носит сейчас название "Байкал". Расположено это место в километре от северной окраины Кургана.

А сейчас совершим вылазку в курганский бор и посмотрим на местности "устройство" типичного западно-сибирского леса. Отойдем от озера на километр в гущу "древнего" леса.

В лесу постоянно натыкаешься на вот такие деревья, как эта сосна в центре:

А сейчас совершим вылазку в курганский бор и посмотрим на местности "устройство" типичного западно-сибирского леса. Отойдем от озера на километр в гущу "древнего" леса.

В лесу постоянно натыкаешься на вот такие деревья, как эта сосна в центре:

Это не засохшее дерево, крона его полна жизни:

Это старое дерево, которое начало свою жизнь в чистом поле, затем стали подрастать вокруг другие сосны и сучья снизу стали сохнуть, слева в кадре на заднем плане видно такое же дерево.

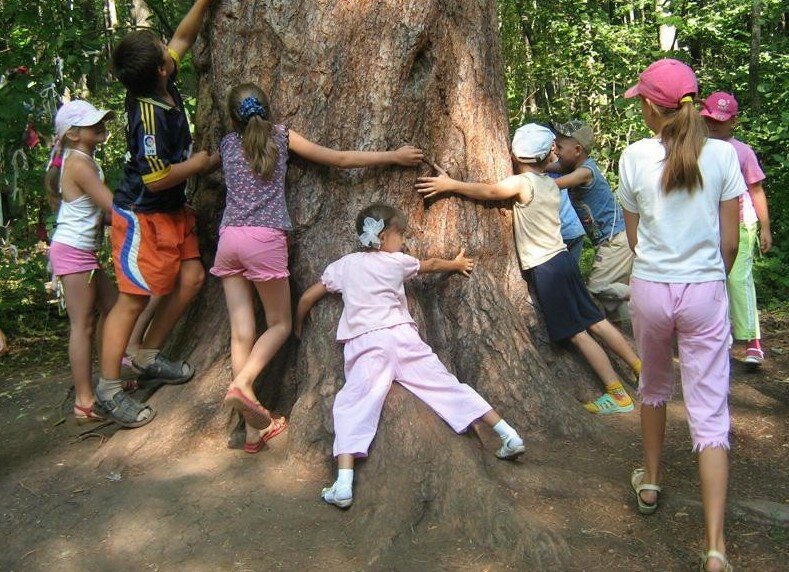

Обхват ствола на уровне груди взрослого человека 230 сантиметров, т.е. диаметр ствола около 75 сантиметров. Для сосны это солидный размер, так при толщине ствола в 92 см возраст дерева на следующем снимке эксперты установили в 426 лет

Обхват ствола на уровне груди взрослого человека 230 сантиметров, т.е. диаметр ствола около 75 сантиметров. Для сосны это солидный размер, так при толщине ствола в 92 см возраст дерева на следующем снимке эксперты установили в 426 лет

Но в Курганской области, возможно, более благоприятные условия для сосен - сосна из Озернинского бора, о которой речь шла выше, имеет толщину ствола 110 сантиметров и возраст всего лишь 189 лет. Я так же нашел несколько свеже спиленных пней диаметром так же окоо 70 см и насчитал 130 годовых колец. Т.е. сосны, с которых пошел лес, имеют возраст около 130-150 лет.

Если дело будет обстоять таким же образом, как последние 150 лет - леса будут расти и набираться сил - то не трудно спрогнозировать каким увидят этот лес через 50-60 лет детишки с этих фотографий, когда приведут своих внуков к этим, например, соснам (фрагмент фотографии помещенной выше - сосны у озера).

Если дело будет обстоять таким же образом, как последние 150 лет - леса будут расти и набираться сил - то не трудно спрогнозировать каким увидят этот лес через 50-60 лет детишки с этих фотографий, когда приведут своих внуков к этим, например, соснам (фрагмент фотографии помещенной выше - сосны у озера).

Вы понимаете: сосны в 200 лет перестанут быть редкостью, в одной Курганской области их будет немеряно, сосны возрастом за 150 лет, выросшие среди бора, с ровным как телеграфный столб стволом без сучков будут расти повсеместно, а сейчас таких нет вовсе, то есть нет совсем.

Из всей массы сосен-памятников я нашел только одну , которая росла в лесу, в Ханты-Мансийском округе:

Из всей массы сосен-памятников я нашел только одну , которая росла в лесу, в Ханты-Мансийском округе:

Учитывая суровый климат тех мест (приравнено к районам Крайнего Севера), при толщине ствола в 66 см справедливо считать это дерево значительно старше 200 лет. При этом заявители отметили, что эта сосна - редкость для местных лесов. И в местных лесах, площадью минимум 54 тыс. гектаров, ничего подобного нет! Леса есть, но тот лес, в котором родилась эта сосна куда-то исчез - ведь она выросла и тянулась среди сосен, которые были еще старше. Но их нет.

И вот, что помешает продолжить свою жизнь тем соснам, которые растут, покрайней мере, в Курганских лесах - сосны живут и за 400 лет, как мы видели, условия у нас для них - идеальные. К болезням сосны очень стойки, а с возрастом сопротивяемость только повышается, пожары для сосен не страшны - там внизу и гореть-то нечему, низовые пожары сосны переносят легко, а верховые, все-таки, большая редкость. И, опять же, взрослые сосны к пожарам более устойчивы, так что пожары губят, в первую очередь молодняк.

Кто-нибудь, после выше приведенного, будет спорить с утверждением, что лесов у нас 150 лет назад небыло вовсе? Была пустыня, вроде Сахары - голый песок:

И вот, что помешает продолжить свою жизнь тем соснам, которые растут, покрайней мере, в Курганских лесах - сосны живут и за 400 лет, как мы видели, условия у нас для них - идеальные. К болезням сосны очень стойки, а с возрастом сопротивяемость только повышается, пожары для сосен не страшны - там внизу и гореть-то нечему, низовые пожары сосны переносят легко, а верховые, все-таки, большая редкость. И, опять же, взрослые сосны к пожарам более устойчивы, так что пожары губят, в первую очередь молодняк.

Кто-нибудь, после выше приведенного, будет спорить с утверждением, что лесов у нас 150 лет назад небыло вовсе? Была пустыня, вроде Сахары - голый песок:

Это противопожарная борозда. Что мы видим: лес стоит на голом песке, прикрытом лишь хвоей с шишками и тонким слоем перегноя - всего несколько сантиметров. Все сосновые боры у нас, и, насколкьо знаю, в Тюменской области, стоят вот на таком голимом песке. Это сотни тысяч гектаров леса, если не миллионы - если это так, Сахара тогда отдыхает! И все это было буквально каких-то полтораста лет тому назад!

Песок ослепительно белый, без каких-либо примесей вообще!

И встретить подобные пески, похоже, можно не только на Запдно-Сибирской низменности. Например, подобное есть в Забайкалье - там небольшой участок, всего лишь пять на десять километров все еще стоит "не освоенным" тайгой, и местные считают это "Чудом природы".

Песок ослепительно белый, без каких-либо примесей вообще!

И встретить подобные пески, похоже, можно не только на Запдно-Сибирской низменности. Например, подобное есть в Забайкалье - там небольшой участок, всего лишь пять на десять километров все еще стоит "не освоенным" тайгой, и местные считают это "Чудом природы".

И присвоен ему статус геологического заповденика. У нас же этого "чуда" - ну завались, только вот этот лесок, в котором мы провели экскурсию, имеет размеры 50 на 60 километров, и никаких чудес никто не видит и заповедников не организует - как будто так и должно быть...

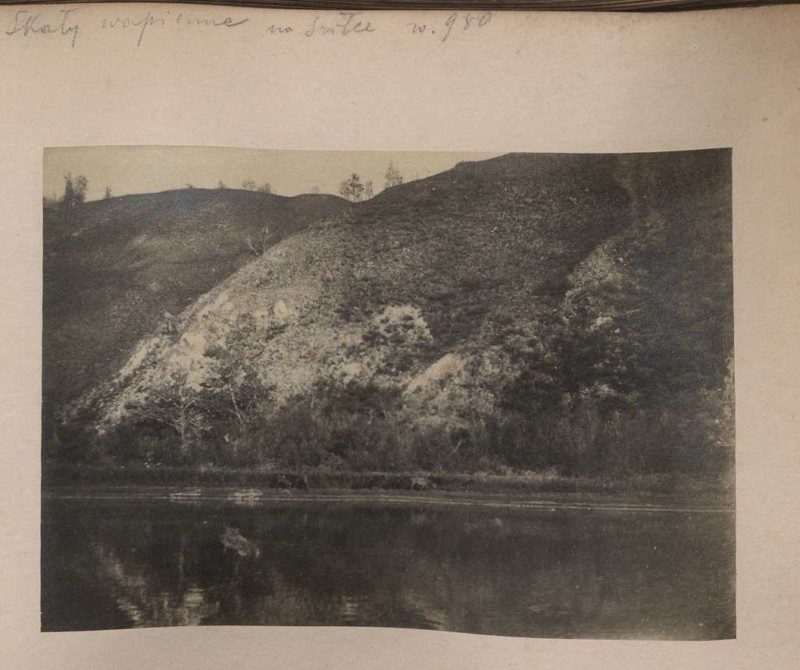

Кстати, то, что Забайкалье было сплошной пустыней в 19-м веке, задокументировано фотографами той поры, я уже выкладывал как выглядели те места перед постройкой Кругобайкальской железной дороги. Вот, к примеру:

Кстати, то, что Забайкалье было сплошной пустыней в 19-м веке, задокументировано фотографами той поры, я уже выкладывал как выглядели те места перед постройкой Кругобайкальской железной дороги. Вот, к примеру:

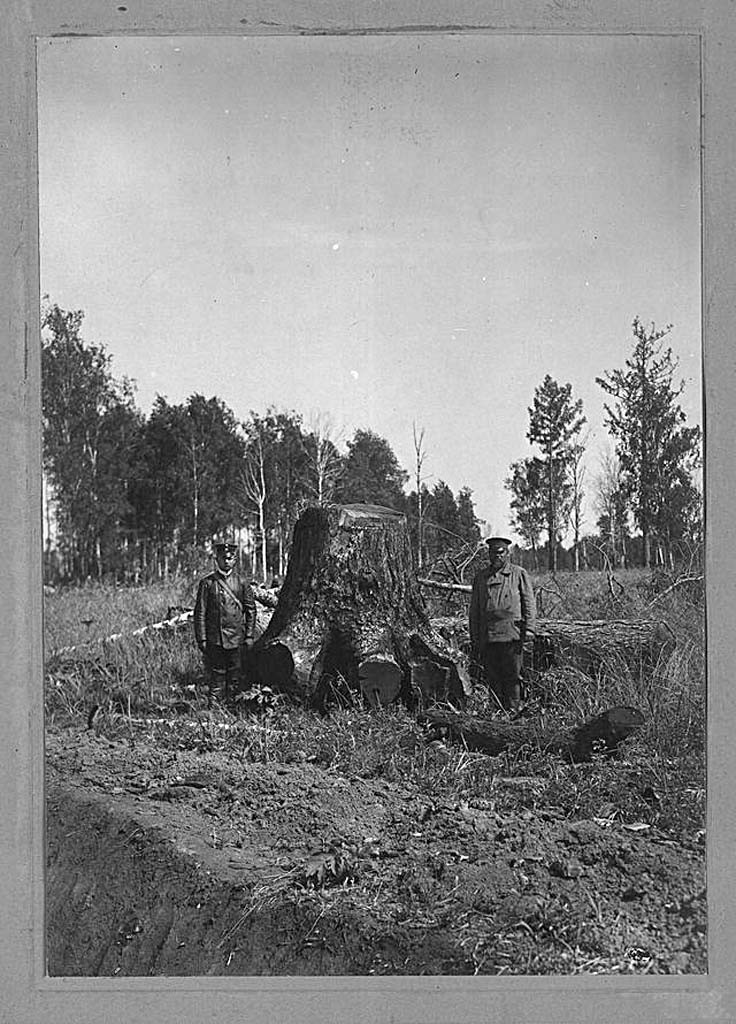

Подобную же картину можно увидеть и в других сибирских местах, вот, например, вид в "глухой тайге" на строительстве дороги к Томску:

Все выше изложенное убедительно доказывает: около 150-200 лет тому назад лесов в России, практически, не было. Встает вопрос: а были ли леса в России раньше. Были! Просто они по тем или иным причинам оказались погребены "культурным слоем", как первые этажи Питерского Эрмитажа, первые этажи во множестве городов России.

Я здесь уже неоднократно писал об этом самом "культурном слое", но не удержусь еще раз опубликовть фото, недавно облетевшее Интернет:

Я здесь уже неоднократно писал об этом самом "культурном слое", но не удержусь еще раз опубликовть фото, недавно облетевшее Интернет:

Сдается, в Казани "культурный слой" с первого этажа, числившегося долгие годы "подвалом" тупо сняли бульдозером, не прибегая к услугам археологов.

А вот мореный дуб, и подавно, добывают не оповещая всяких "ученых" - "историков" и прочих археологов. Да, такой бизнес существет до сих пор - добыча ископаемого дуба :

А вот мореный дуб, и подавно, добывают не оповещая всяких "ученых" - "историков" и прочих археологов. Да, такой бизнес существет до сих пор - добыча ископаемого дуба :

А вот следующий снимок сделан в центральной России - здесь река подмывает берег и на свет появляются вековые дубы, выдернутые в свое время с корнем:

Автор снимка пишет, что дубы как на подбор - ровные, стройные, что говорит о том, что росли они в лесу. И возраст, при той толщине (чехол положенный для масштаба - 11 см) много старше 200 лет.

И вновь я, как говорил Ньютон, гипотез не измышляю: пусть "историки" объясняют, почему деревья старше 150 лет массово встречаются только под "культурным слоем".

Автор снимка пишет, что дубы как на подбор - ровные, стройные, что говорит о том, что росли они в лесу. И возраст, при той толщине (чехол положенный для масштаба - 11 см) много старше 200 лет.

И вновь я, как говорил Ньютон, гипотез не измышляю: пусть "историки" объясняют, почему деревья старше 150 лет массово встречаются только под "культурным слоем".

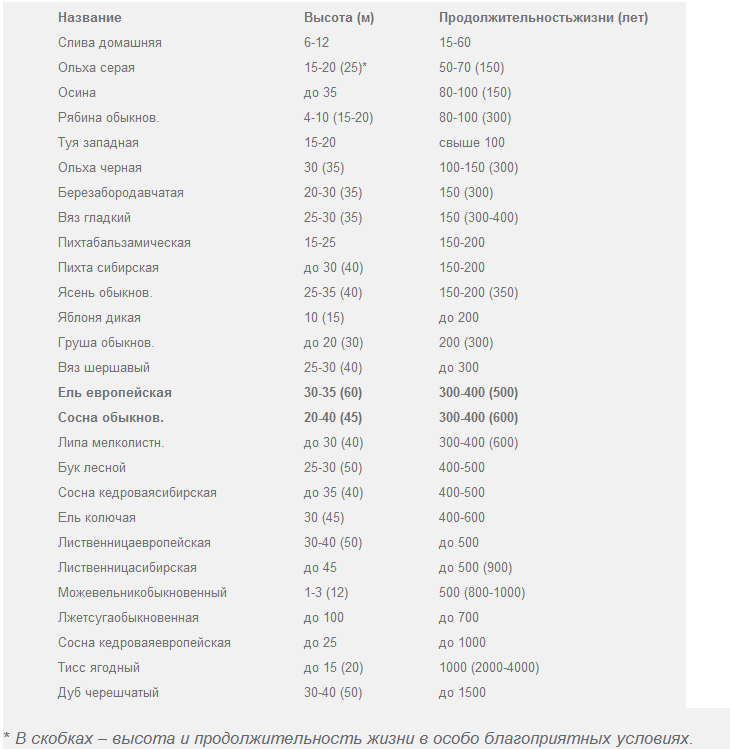

большая загадка – это возраст нашего леса, или деревьев в этом лесу. В общем, давайте по порядку. Сначала разберёмся, сколько живёт дерево. Вот соответствующая таблица.

Еще крутые истории!

реклама

Деревья в населённых местах не встречаются по причине того, что большую часть городов в нашей стране построили от 200 до 300 лет назад и построили как раз из дерева, да ещё печи топили дровами, да ещё лес пилили на уголь для металлургии - металлургию в Сибири и на Урале до 1920-хх гг "вели" на древесном угле, по всему Уралу сейчас нет деревьев старше 150 лет (и те редкость). А "культурный слой" в городах вообще отдельная песня. В своем городе (городу около 300 лет) знаю несколько зданий 19 века врытых в землю на целый этаж, без всякой ядерной войны - просто благоустройство. Училищное здание, например, врыли на этаж - оно стояло в низменной местности и уже за первые сто лет существования дорога оказалась на уровне верхней части окон первого этажа. В итоге в 1920-е гг провели несколько "субботников" и ... второй этаж стал первым, а сверху надстроили ещё два. Причём люди не интересующиеся историей зданий горда воспринимают эту (1920-х гг) постройку, как здание начала 19 века, и сочиняют прожекты "восстановления внешнего облика", не задумываясь о том, что то, внешность чего они мечтают воссоздать находится ниже уровня тротуара. Рядом в конце 1980-х (успели до "перестройки"!) откопали и воссоздали складское здание 18 века. Оно переделанное в гараж воспринималось как одноэтажное, в фактически сейчас стоит в яме глубиной около 80 см, которая находится чуть не на 2 метра ниже уровня тротуара (что незаметно, когда спускаешься по лестнице всего в 15 ступенек.

СОсна вообще редко доживает до 200 лет, 400 это скорее исключение. Те отдельно растущие этими исключениями и являются.

А так, автору было бы полезно изучить то что за последние 1000 лет климат успел серьёзно поменяться раза четыре. Объяснять влияние климата на растения не надо, я надеюсь. Как кстати и то, что песчаные почвы как раз знамениты тем что из них всё отлично вымывается не оставляя следов. Там даже скелеты быстро растворяются, не говоря о прочем "культурном слое".

И - это всё тоже не в лесу росло? Или сильно моложе двухсот лет? Там, вообще-то, веков по пять каждому.

И - при чём тут сели, в лесу-то?

Сели в лесу тоже бывают тем паче в горной местности.

Капиллярно-осмотическое закачивание от корней наверх выше 50-60 метров не работает. Совсем.

Потому такие деревья питаются исключительно от листьев - и потому же растут в местах с туманами, мало где ещё.

А комлевая часть у них при этом может быть и полностью мёртвая.

Ограничение по высоте - физическое, секвойя там, кактус или банан - ничего не изменится.

Хотя путь переноса воды давно известен, механизм этого процесса еще остается не вполне ясным. Для того чтобы поднять до самых верхушек деревьев воду, необходимо определенное давление (по некоторым оценкам, у высоких

деревьев это давление может достигать 30 атм.) . Такое давление могло бы создаваться у основания растения и толкать воду вверх, либо возникать у его верхушки и подтягивать воду из корней. Скорее всего, давление развивается благодаря совместному действию этих сил.

Водяной столб в сосудах ксилемы испытывает присасывающее давление сверху (за счет транспирации воды листьями) и находится в растянутом состоянии. Однако между молекулами воды, соединенными друг с другом водородными связями, существует сильное взаимное сцепление и поэтому тонкие водяные тяжи в сосудах ксилемы

проявляют большую прочность на разрыв. Благодаря создаваемому в результате транспирации натяжению и сцеплению молекул воды происходит поднятие водяного столба по ксилеме, имеющей мало перегородок (как по

водопроводной трубе) . Кроме того, в листьях высокая концентрация органических веществ, и они в свою очередь как бы насасывают воду. Поскольку концентрация органических веществ в клетках корня ниже, чем в листьях, создается разница между осмотическим давлением сока в листьях и корне (часто эту разницу определяют как сосущую силу растения) .

КАК ВИДИМ правда по середине.

ОТДЕЛЬНО, сели разные бывают, после одних и деревьев не остаётся, не говоря о нижних ветках.

НО речь шла о том, что если засыпать корневую систему слишком сильно то дерево умирает, секвойя не умирает, а производит дополнительный слой корней, на более высоком уровне.

Ладно, пустое. Пообщались - и хорошо.

Не поднимается выше 3 метров! Вы сказали 50 метров корни считай мёртвые уже... было. Пустое то, что механизм поднятия воды не понятен, корни нужны для удержания дерева в первую очередь! Возвращаясь к потопу, селю, наводнению или засыпанию корней, корни умирают и дерево падает! Секвойя отращивает новые и продолжает жить!

Потоп - как ОДИН из вариантов ответов о причинах отсутствия деревьев! Локальный, глобальный потоп это вообще уже дело десятое.

Ответ как - вырубили. Не убеждает.

Секвойя как аргумент в споре о потопе вообще не аргумент при локальном наводнении, потопе.

Потеряв минеральную базу, корни умирают и как следствие теряют прочность (режу по дереву, знаю). Секвойя не может лишится минеральной базы т.к. отращивает дополнительный ряд корней.

Загуглите "чертёж фундамент форта кронштадт" и будут Вам понятные картинки.

Просто современному человеку трудно представить что творили наши предки топором и лопатой.

"Характеристика сосны обыкновенной

Произрастая в неблагоприятных условиях, например на болоте, сосна обыкновенная может остаться карликом. При этом даже столетние экземпляры могут не превышать 1 м в высоту. Сосна - светолюбивое растение, морозо- и жароустойчивое. Из всех представителей древесных пород, растущих на песчаных почвах, сосна обыкновенная наиболее устойчива к нехватке влаги. В таких условиях корни способны проникнуть в почву на глубину 6 м. Поэтому даже в условиях засухи могут снабжать дерево водой. Данная способность растений и обусловило разную корневую систему разных популяций. На засушливых территориях у дерева хорошо развивается стержневой корень, а в условиях близкого залегания грунтовых вод, корневая система формируется, в основном, боковыми корнями, разветвляющимися во все стороны.

Средняя продолжительность жизни сосен составляет порядка 200 лет. Отдельные экземпляры при благоприятных условиях живут до 400 лет.

Растут они быстро, особенно существенный прирост с года до 100 лет 50-70 см. По этому показателю данный представитель хвойных уступает только лиственнице. Плодоносить начинает с 15-летнего возраста. В условиях густой посадки с 40 лет. Обильные урожаи, как правило, могут повторяться через 4-7 лет.

Хорошо растет на супесчаных и песчаных почвах. Крайне редко встречается в степных южных районах. Поэтому в последнее время сосну обыкновенную часто высаживают в лесозащитных полосах по склонам оврагов, на песках, в степных балках."

Двести лет в СРЕДНЕМ, а при БЛАГОПРИЯТНЫХ условиях - до 400. Напомню, что большая часть России - весьма неблагоприятное место, в том числе и для сосны обыкновенной. Просто она может расти там, где многим остальным - пипец. Поэтому у нас уже 150 летние сосны редкость. А уж города и другие человеческие поселение - абсолютно неблагоприятные места для растений (за исключением дендрариев). Хотите старые деревья - пердуйте в глухой лес. Подсказка: Глухой лес - это где не ловит мобильник, даже если сосну, на которой Вы сидите, трясёт медведь

Автор займись этой проблематикой. Ждем "шокирующих гипотез".

Прокопенко дотянулся и до ЯНАО.

Это, что за "всемирный потоп 2", что про него вообще нет свидетельств.

Это какое цунами прокатилось по Западной Сибири, что все деревья с корнем по вырывало?

я так и не понял.

есть Пушкинский дуб, он еще под ним стихи писал.

мож там и Машенька с Дубровским "сношение через дупло" имели. масса других примеров.

еще масса деревьев. а чем аффтар пыжится, мне непонятно.

да и фиг с ним.