6345

14

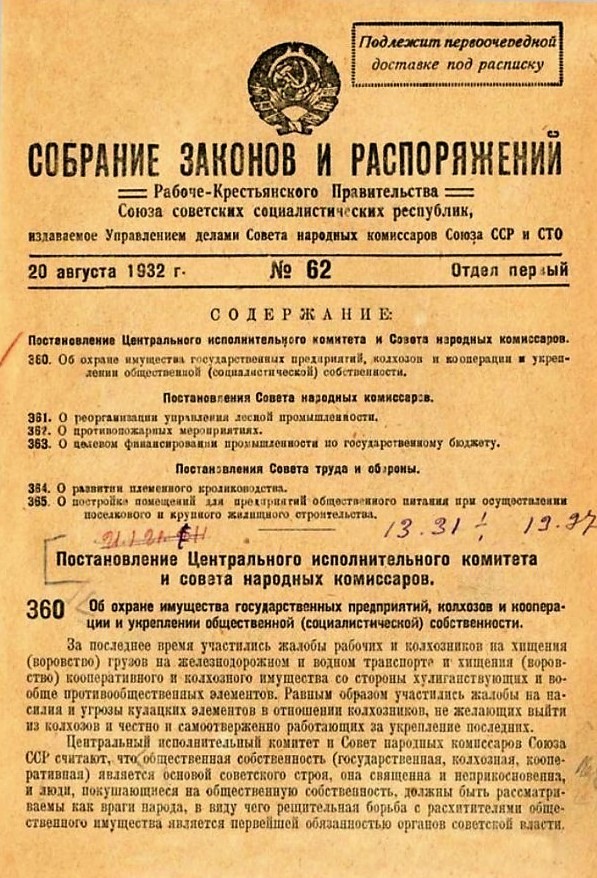

7 августа 1932 года вышло Постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности», более известное как «Закон о трех колосках».

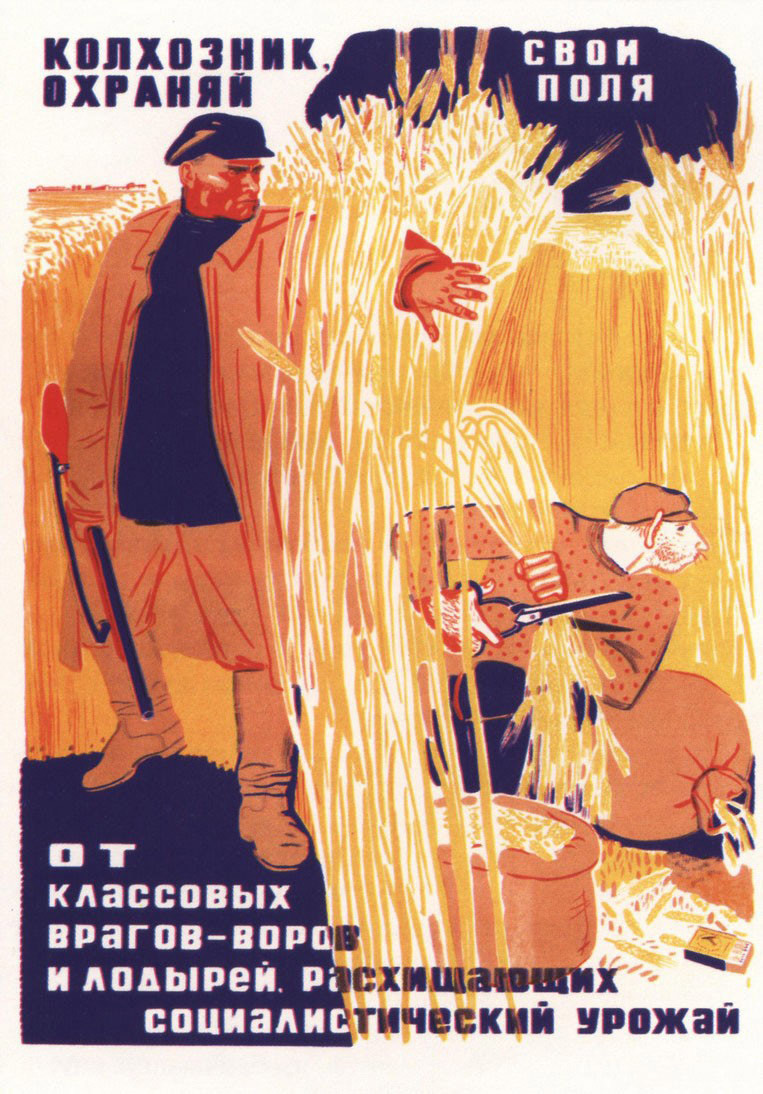

В спорах об эпохе тридцатых-сороковых годов нередко можно услышать такой аргумент: «Да вы вспомните хотя бы „Закон о трех колосках“! Голодных людей за горсточку пшеницы к стенке ставили и в лагеря отправляли, даже детей!»

Много лет принято считать, что «Закон о трех колосках» специально был придуман в роли «карающего меча», направленного «на головы крестьянства в разгар голода». Реальность, как обычно, куда сложнее «кухонных аргументов» и безапелляционного упрощения. В этой истории нашлось место и комплексу объективных причин, и попыткам «разом решить большую проблему», и, конечно, бездумному и (наоборот) осознанно злостному его употреблению.

Много лет принято считать, что «Закон о трех колосках» специально был придуман в роли «карающего меча», направленного «на головы крестьянства в разгар голода». Реальность, как обычно, куда сложнее «кухонных аргументов» и безапелляционного упрощения. В этой истории нашлось место и комплексу объективных причин, и попыткам «разом решить большую проблему», и, конечно, бездумному и (наоборот) осознанно злостному его употреблению.

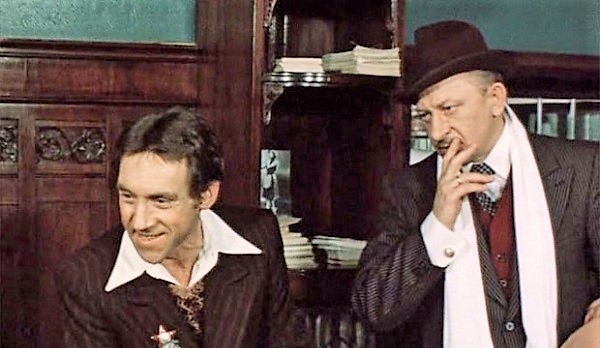

Вор Ручечник и голодные крестьяне.

Вспомним знаменитый роман «Эра милосердия» братьев Вайнеров и снятый по нему культовый фильм «Место встречи изменить нельзя», где герой Евгения Евстигнеева, уличенный в краже шубы вор Ручечник, бросает реплику Жеглову: «Указ семь-восемь шьешь, начальник?»

Какое это имеет отношение к «Закону от трех колосках»? Дело в том, что «Закон о колосках» и «Указ семь-восемь» — неофициальные наименования одного и того же документа — Постановления ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности».

Но как вор-рецидивист Ручечник оказался «в одной лодке» с простыми крестьянами?

Какое это имеет отношение к «Закону от трех колосках»? Дело в том, что «Закон о колосках» и «Указ семь-восемь» — неофициальные наименования одного и того же документа — Постановления ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности».

Но как вор-рецидивист Ручечник оказался «в одной лодке» с простыми крестьянами?

×

«Терпеть дальше немыслимо»...

В июле 1932 года глава СССР Иосиф Сталин написал записку, адресованную Лазарю Кагановичу и Вячеславу Молотову. Там, в частности, говорилось: «...за последнее время участились, во-первых, хищения грузов на желдортранспорте (расхищают на десятки мил. руб.), во-вторых, хищения кооперативного и колхозного имущества. Хищения организуются главным образом кулаками (раскулаченными) и другими антиобщественными элементами, старающимися расшатать наш новый строй. По закону эти господа рассматриваются как обычные воры, получают два-три года тюрьмы (формально!), а на деле через 6-8 месяцев амнистируются....Терпеть дальше такое положение немыслимо».

Еще один литературный персонаж — подпольный миллионер Корейко из «Золотого теленка», сколотившего капитал на масштабных хищениях собственности в условиях советской власти. Ильф и Петров не выдумали его на пустом месте. К началу 1930-х годов масштаб хищений государственной собственности достиг таких величин, что напрямую угрожал экономическому и социальному положению в стране. При этом люди, похитившие миллионы рублей, с точки зрения закона не отличались от человека, укравшего, например, кусок хлеба и получали мягкие наказания. Что, конечно, не могло испугать потенциального расхитителя

Удивительным сейчас кажется и то, что еще в одной из документов, положивших начало «указу семь-восемь», шла речь о зарубежном опыте.

Из записки Сталина Кагановичу и Молотову от 24 июля 1932 года: «Капитализм не мог бы разбить феодализм, он не развился бы и не окреп, если бы не объявил принцип частной собственности основой капиталистического общества, если бы он не сделал частную собственность священной собственностью, нарушение интересов которой строжайше.... Социализм не сможет добить и похоронить капиталистические элементы и индивидуально-рваческие привычки, навыки, традиции (служащие основой воровства), расшатывающие основы нового общества, если он не объявит общественную собственность (кооперативную, колхозную, государственную) священной и неприкосновенной».

Из записки Сталина Кагановичу и Молотову от 24 июля 1932 года: «Капитализм не мог бы разбить феодализм, он не развился бы и не окреп, если бы не объявил принцип частной собственности основой капиталистического общества, если бы он не сделал частную собственность священной собственностью, нарушение интересов которой строжайше.... Социализм не сможет добить и похоронить капиталистические элементы и индивидуально-рваческие привычки, навыки, традиции (служащие основой воровства), расшатывающие основы нового общества, если он не объявит общественную собственность (кооперативную, колхозную, государственную) священной и неприкосновенной».

Тот самый указ.

7 августа 1932 года выходит Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности».

Согласно ему, за хищение колхозного и кооперативного имущества, хищение грузов на железнодорожном и водном транспорте вводится «расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией имущества». Также Постановление предписывает «применять в качестве меры судебной репрессии по делам об охране колхозов и колхозников от насилий и угроз со стороны кулацких и других противообщественных элементов лишение свободы от 5 до 10 лет с заключением в концентрационный лагерь».

Также указывается, что лица, попавшие под действие указа, не подлежат амнистии. Фактически это была попытка ввести жесткий закон, который предоставил бы инструмент для борьбы с расхищениями. То есть, в теории, должен был бы решить проблему пусть и не сразу, но глобально. Для чего с расхитителями предлагалось действовать максимально жестко.

Согласно ему, за хищение колхозного и кооперативного имущества, хищение грузов на железнодорожном и водном транспорте вводится «расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией имущества». Также Постановление предписывает «применять в качестве меры судебной репрессии по делам об охране колхозов и колхозников от насилий и угроз со стороны кулацких и других противообщественных элементов лишение свободы от 5 до 10 лет с заключением в концентрационный лагерь».

Также указывается, что лица, попавшие под действие указа, не подлежат амнистии. Фактически это была попытка ввести жесткий закон, который предоставил бы инструмент для борьбы с расхищениями. То есть, в теории, должен был бы решить проблему пусть и не сразу, но глобально. Для чего с расхитителями предлагалось действовать максимально жестко.

Из инструкции по применению постановления: «В отношении кулаков, как проникших в колхоз, так и находящихся вне колхоза, организующих или принимающих участие в хищениях колхозного имущества и хлеба, применяется высшая мера наказания без послабления...

... В отношении трудящихся единоличников и колхозников, изобличенных в хищении колхозного имущества и хлеба, должно применяться десятилетнее лишение свободы...

... В отношении председателей колхозов и членов правлений, участвующих в хищениях государственного и общественного имущества, необходимо применять высшую меру наказания и лишь при смягчающих вину обстоятельствах — десятилетнее лишение свободы».

Таким образом, указ был направлен против всех расхитителей, а максимальную жесткость наказания предполагал равным образом и для кулаков и для государственных служащих.

В «Указе 7-8» часто и грозно звучит слово «расстрел», из чего часто делается вывод, что попавшие под его санкцию немедленно ставились к стенке. Но вот сохранившаяся в архивах статистика первых месяцев действия «Закона о трех колосках»: к высшей мере было приговорено 3,5% осуждённых, к 10 годам лишения свободы — 60,3%, и ниже 36,2%. При этом 8о процентов тех, кто попал в третью категорию, вообще не подвергались лишению свободы.

... В отношении трудящихся единоличников и колхозников, изобличенных в хищении колхозного имущества и хлеба, должно применяться десятилетнее лишение свободы...

... В отношении председателей колхозов и членов правлений, участвующих в хищениях государственного и общественного имущества, необходимо применять высшую меру наказания и лишь при смягчающих вину обстоятельствах — десятилетнее лишение свободы».

Таким образом, указ был направлен против всех расхитителей, а максимальную жесткость наказания предполагал равным образом и для кулаков и для государственных служащих.

В «Указе 7-8» часто и грозно звучит слово «расстрел», из чего часто делается вывод, что попавшие под его санкцию немедленно ставились к стенке. Но вот сохранившаяся в архивах статистика первых месяцев действия «Закона о трех колосках»: к высшей мере было приговорено 3,5% осуждённых, к 10 годам лишения свободы — 60,3%, и ниже 36,2%. При этом 8о процентов тех, кто попал в третью категорию, вообще не подвергались лишению свободы.

10 лет за беспокойство поросенка...

Однако, как это почти всегда бывает, выпущенный закон на практике начал использоваться совершенно не так, как предполагалось в теории.

«Один парень был осуждён по декрету 7 августа за то, что он ночью, как говорится в приговоре, баловался в овине с девушками и причинил этим беспокойство колхозному поросёнку. Мудрый судья знал, конечно, что колхозный поросёнок является частью колхозной собственности, а колхозная собственность священна и неприкосновенна. Следовательно, рассудил этот мудрец, нужно применить декрет 7 августа и осудить „за беспокойство“ к 10 годам лишения свободы». Особенно интересно, что этот случай в качестве вопиющего нарушения приводит не кто-либо из современных исследователей, а знаменитый сталинский прокурор Андрей Вышинский в своей брошюре «Революционная законность на современном этапе», выпущенной в 1933 году.

А в издании «Советская юстиция» в 1934 году приводится целый ряд аналогичных случаев применения «Закона о колосках»:

Учётчик колхоза Алексеенко за небрежное отношение к с.-х. инвентарю, что выразилось в частичном оставлении инвентаря после ремонта под открытым небом, приговорён нарсудом по закону 7/ VIII 1932 г. к 10 г. л/с. При этом по делу совершенно не установлено, чтобы инвентарь получил полную или частичную негодность...

Служитель религиозного культа Помазков, 78 л., поднялся на колокольню для того, чтобы смести снег, и обнаружил там 2 мешка кукурузы, о чём немедленно заявил в сельсовет. Последний направил для проверки людей, которые обнаружили ещё мешок пшеницы. Нарсуд Каменского р-на 8/II 1933 г. приговорил Помазкова по закону 7/VIII к 10 г. л/с...

«Один парень был осуждён по декрету 7 августа за то, что он ночью, как говорится в приговоре, баловался в овине с девушками и причинил этим беспокойство колхозному поросёнку. Мудрый судья знал, конечно, что колхозный поросёнок является частью колхозной собственности, а колхозная собственность священна и неприкосновенна. Следовательно, рассудил этот мудрец, нужно применить декрет 7 августа и осудить „за беспокойство“ к 10 годам лишения свободы». Особенно интересно, что этот случай в качестве вопиющего нарушения приводит не кто-либо из современных исследователей, а знаменитый сталинский прокурор Андрей Вышинский в своей брошюре «Революционная законность на современном этапе», выпущенной в 1933 году.

А в издании «Советская юстиция» в 1934 году приводится целый ряд аналогичных случаев применения «Закона о колосках»:

Учётчик колхоза Алексеенко за небрежное отношение к с.-х. инвентарю, что выразилось в частичном оставлении инвентаря после ремонта под открытым небом, приговорён нарсудом по закону 7/ VIII 1932 г. к 10 г. л/с. При этом по делу совершенно не установлено, чтобы инвентарь получил полную или частичную негодность...

Служитель религиозного культа Помазков, 78 л., поднялся на колокольню для того, чтобы смести снег, и обнаружил там 2 мешка кукурузы, о чём немедленно заявил в сельсовет. Последний направил для проверки людей, которые обнаружили ещё мешок пшеницы. Нарсуд Каменского р-на 8/II 1933 г. приговорил Помазкова по закону 7/VIII к 10 г. л/с...

А вот и искомые «колоски»: «Нарсуд 3 уч. Шахтинского, ныне Каменского, р-на 31/III 1933 г. Приговорил колхозника Овчарова за то, что „последний набрал горсть зерна и покушал ввиду того, что был сильно голоден и истощал и не имел силы работать“... по ст. 162 УК к 2 г. л/с.». Последнее особенно важно, потому что несчастный колхозник Овчаров был осужден не по «Указу 7-8», а по более мягкой 162-й статье.

Почему? Потому что власти, получив результаты первых месяцев действия закона, поняли, что результат получается не тот, на который рассчитывали. Действие Постановления начинают корректировать, регулируя правоприменительную практику. В феврале и марте 1933 года выходят нормативно-правовые акты, требующие прекратить практику привлечения к суду по «закону от 7 августа» лиц, виновных «в мелких единичных кражах общественной собственности, или трудящихся, совершивших кражи из нужды, по несознательности и при наличии других смягчающих обстоятельств».

Та же «Советская юстиция» случай колхозника Овчарова рассматривает как грубейшее нарушение — не заслуживал он и двух лет лишения свободы.

Почему? Потому что власти, получив результаты первых месяцев действия закона, поняли, что результат получается не тот, на который рассчитывали. Действие Постановления начинают корректировать, регулируя правоприменительную практику. В феврале и марте 1933 года выходят нормативно-правовые акты, требующие прекратить практику привлечения к суду по «закону от 7 августа» лиц, виновных «в мелких единичных кражах общественной собственности, или трудящихся, совершивших кражи из нужды, по несознательности и при наличии других смягчающих обстоятельств».

Та же «Советская юстиция» случай колхозника Овчарова рассматривает как грубейшее нарушение — не заслуживал он и двух лет лишения свободы.

Три пуда колосков.

Вышинский приводит даже такую статистику: «По данным, зафиксированным в особом постановлении Коллегии НКЮ, число отменённых приговоров в период времени с 7 августа 1932 г. по 1 июля 1933 г. составило от 50 до 60%».

В РСФСР пик дел по «Закону о колосках» пришелся на первое полугодие 1933 года, когда по нему были осуждены 69 523 человека. А уже спустя два года, в первом полугодии 1935, будет вынесено всего 6706 приговоров. В Украинской ССР картина аналогичная: 12 767 осужденных в 1933 году, и всего 730 человек — в 1935-м.

Были ли по-настоящему громкие дела, связанные с «Законом о колосках»? Были, и немало.

В РСФСР пик дел по «Закону о колосках» пришелся на первое полугодие 1933 года, когда по нему были осуждены 69 523 человека. А уже спустя два года, в первом полугодии 1935, будет вынесено всего 6706 приговоров. В Украинской ССР картина аналогичная: 12 767 осужденных в 1933 году, и всего 730 человек — в 1935-м.

Были ли по-настоящему громкие дела, связанные с «Законом о колосках»? Были, и немало.

Вот выдержка из записки руководителей ОГПУ на имя Сталина от 20 марта 1933 года: «Обращают на себя внимание крупные хищения хлеба, имевшие место в Ростове-на-Дону. Хищениями была охвачена вся система Ростпрохлебокомбината: хлебозавод, 2 мельницы, 2 пекарни и 33 магазина, из которых хлеб продавался населению. Расхищено свыше 6 тыс. пуд, хлеба, 1 тыс. пуд, сахара, 500 пуд, отрубей и др. продукты. Хищениям способствовало отсутствие чёткой постановки отчётности и контроля, а также преступная семейственность и спайка служащих. Общественный рабочий контроль, прикреплённый к хлебной торговой сети, не оправдал своего назначения. Во всех установленных случаях хищений контролёры являлись соучастниками, скрепляя своими подписями заведомо фиктивные акты на недовоз хлеба, на списание усушки и на развес и т.п. По делу арестовано 54 человека, из них 5 членов ВКП(б)».

Никаких кулаков, с виду порядочные советские граждане. И подобных примеров было в избытке.

Помогли ли «драконовские меры»? Отчасти. К июню 1933 года количество хищений на транспорте снизилось почти в четыре раза, резкое снижение было зафиксировано и в колхозах и кооперативах.

Никаких кулаков, с виду порядочные советские граждане. И подобных примеров было в избытке.

Помогли ли «драконовские меры»? Отчасти. К июню 1933 года количество хищений на транспорте снизилось почти в четыре раза, резкое снижение было зафиксировано и в колхозах и кооперативах.

Массовая реабилитация 1936 года.

Однако правоприменительная практика продолжала оставаться неудовлетворительной. Андрей Вышинский, ставший прокурором СССР, в конце 1935 года обращается в ЦК, СНК и ЦИК с запиской, в которой добивается масштабного пересмотра дел лиц, ранее осужденных по «Закону о колосках».

В газете «Правда» Вышинский пишет: «Осуждались колхозники и трудящиеся единоличники за кочан капусты, взятый для собственного употребления и т. п.; привлекались в общем порядке, а не через производственно-товарищеские суды; рабочие за присвоение незначительных предметов или материалов на сумму не менее 50 руб., колхозники — за несколько колосьев и т. п. Такая практика приводила в конечном счёте к смазыванию значения закона 7 августа и отвлекала внимание и силы от борьбы с действительными хищениями, представляющими большую социальную опасность».

16 января 1936 выходит постановление ЦИК и СНК СССР, согласно которому Верховному суду, Прокуратуре и НКВД поручалось проверить правильность применения постановления от 7 августа в отношении всех лиц, осуждённых до 1 января 1935 года.

В газете «Правда» Вышинский пишет: «Осуждались колхозники и трудящиеся единоличники за кочан капусты, взятый для собственного употребления и т. п.; привлекались в общем порядке, а не через производственно-товарищеские суды; рабочие за присвоение незначительных предметов или материалов на сумму не менее 50 руб., колхозники — за несколько колосьев и т. п. Такая практика приводила в конечном счёте к смазыванию значения закона 7 августа и отвлекала внимание и силы от борьбы с действительными хищениями, представляющими большую социальную опасность».

16 января 1936 выходит постановление ЦИК и СНК СССР, согласно которому Верховному суду, Прокуратуре и НКВД поручалось проверить правильность применения постановления от 7 августа в отношении всех лиц, осуждённых до 1 января 1935 года.

Это была масштабная работа, которая была завершена за полгода. 20 июля 1936 года Вышинский подготовил докладную записку, адресованную Сталину, Молотову и Калинину, что пересмотр дел на основании постановления от 16 января 1936 года завершён. Всего было проверено более 115 тысяч дел, и более чем в 91 тысяче случаев применение закона от 7 августа 1932 года признано неправильным. В связи со снижением мер наказания было освобождено 37 425 человек, ещё находившихся в заключении.

На 1 января 1936 года в заключении находились 118 860 человек, осужденных по «Указу 7-8», то 1 января 1937 года их остается 44 409.

Количество смертных приговоров по «Указу 7-8» в первом полугодии 1933 года, на пике применения документа, этот процент, согласно архивным данным, достигает 5,4 процента. Дальше идет стремительное снижение этого показателя.

Советская власть, создавшая «Закон о трех колосках», сама убедилась в том, как он применяется на практике, и вынуждена была практически вручную налаживать его использование.

На 1 января 1936 года в заключении находились 118 860 человек, осужденных по «Указу 7-8», то 1 января 1937 года их остается 44 409.

Количество смертных приговоров по «Указу 7-8» в первом полугодии 1933 года, на пике применения документа, этот процент, согласно архивным данным, достигает 5,4 процента. Дальше идет стремительное снижение этого показателя.

Советская власть, создавшая «Закон о трех колосках», сама убедилась в том, как он применяется на практике, и вынуждена была практически вручную налаживать его использование.

Почему вор Ручечник попал под «Закон о трех колосках».

Но вернемся к вопросу, заданному в самом начале — причем здесь вор Ручечник? Вспомним, что говорил Глеб Жеглов: «Но сегодня вышла у вас промашка совершенно ужасная, и дело даже не в том, что мы сегодня вас заловили... Вещь-то вы взяли у жены английского дипломата. И по действующим соглашениям, стоимость норковой шубки тысчонок под сто — всего-то навсего — должен был бы им выплатить Большой театр, то есть государственное учреждение».

Ручечник специализировался на кражах личного имущества, и за подобное, как уже говорилось, в СССР карали не так, чтобы уж слишком строго. А вот кража шубы супруги английского дипломата приравнивалась к хищению государственной собственности, и матерый вор неожиданно для себя угодил под тот самый «Указ 7-8», который в послевоенное время применялся нечасто, но продолжал действовать.

Утратил силу «Закон от трех колосках» в 1947 году, в связи с принятием указа «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества».

Ручечник специализировался на кражах личного имущества, и за подобное, как уже говорилось, в СССР карали не так, чтобы уж слишком строго. А вот кража шубы супруги английского дипломата приравнивалась к хищению государственной собственности, и матерый вор неожиданно для себя угодил под тот самый «Указ 7-8», который в послевоенное время применялся нечасто, но продолжал действовать.

Утратил силу «Закон от трех колосках» в 1947 году, в связи с принятием указа «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества».

Источник:

Еще крутые истории!

- Преданная собака целый месяц ждала хозяев, которые бросили её

- Женщину осудили за убийство мужа после того, как попугай повторил "последние слова" жертвы

- "Мой муж живет в страхе, что я уйду от него"

реклама

И.В. Сталин.

И сейчас особенно актуально.

- Латинским.

( приговорен к 8-ми годам л/с как латинский шпион)

В 2017 году исполняется 80 лет одному из самых трагических событий в истории XX века массовым репрессиям 1937-1938 годов. В народной памяти они остались под названием ежовщина (по фамилии сталинского наркома госбезопасности Николая Ежова); современные историки чаще употребляют термин Большой террор . О его причинах и последствиях Ленте.ру рассказал петербургский историк, кандидат исторических наук Кирилл Александров.

Расстрельная статистика

В чем была исключительность Большого террора 1937-1938 годов? Ведь советская власть применяла насилие практически все годы своего существования.

Исключительность Большого террора заключалась в беспрецедентности и масштабности массовых убийств, организованных руководящими органами Коммунистической партии в мирное время. Предвоенное десятилетие было катастрофой для населения СССР. За период с 1930-го по 1940-й год жертвами сталинской социальной политики стали более 8,5 миллионов человек: более 760 тысяч расстреляны за контрреволюционные преступления , около миллиона раскулаченных умерли на этапах раскулачивания и в спецпоселках, около полумиллиона заключенных погибли в ГУЛАГе. Наконец, 6,5 миллионов человек умерли в результате голодомора 1933 года, который, по оценке Государственной Думы России, стал следствием насильственной коллективизации сельского хозяйства .

Основные жертвы приходятся на 1930-й, 1931-й, 1932-й и 1933-й годы примерно 7 миллионов человек. Для сравнения: общее количество погибших на оккупированных территориях СССР в 1941 1944 годах специалисты-демографы оценивают в пределах 4 4,5 миллионов человек. При этом ежовщина 1937 1938 годов стала прямым и неизбежным следствием коллективизации

Есть точные данные о числе жертв репрессий 1937-1938 годов?

По справочным данным МВД СССР 1953 года, в 1937-1938 годах органы НКВД арестовали 1 миллион 575 тысяч 259 человек, из них за контрреволюционные преступления 1 миллион 372 тысячи 382 (87,1 процента). Было осуждено 1 миллион 344 тысячи 923 человека (в том числе расстреляны 681 692 человек).

Приговоренных к высшей мере наказания не только расстреливали. Например, в Вологодском УНКВД исполнители с ведома начальника-орденоносца, майора госбезопасности Сергея Жупахина осужденным к расстрелу рубили головы топором. В Куйбышевском УНКВД из почти двух тысяч казненных в 1937-1938 годах удушили веревками примерно 600 человек. В Барнауле осужденных убивали ломами. На Алтае и в Новосибирской области женщины перед расстрелом подвергались сексуальному насилию. В Новосибирской тюрьме НКВД сотрудники состязались, кто убьет заключенного с одного удара в пах.

Всего за период с 1930-го по 1940-й годы по политическим мотивам в СССР были осуждены и расстреляны более 760 тысяч человек (из них более 680 тысяч во время ежовщины). Для сравнения: в Российской империи за 37 лет (1875-1912) по всем составам, включая тяжкие уголовные преступления, а также по приговорам военно-полевых и военно-окружных судов периода первой русской революции были казнены не более шести тысяч человек. В 1937-1939 годах в Германии народный трибунал (Volksgericht) чрезвычайный судебный орган рейха по делам о государственной измене, шпионаже и других политических преступлениях осудил 1709 человек и вынес 85 смертных приговоров.

Как вы думаете, почему пик государственного террора в СССР пришелся именно на 1937 год? Ваш коллега Олег Хлевнюк считает, что главным мотивом Сталина было устранение потенциально недовольных и классово чуждых людей в преддверии грядущей войны. Вы с ним согласны? Если да, то достиг ли Сталин своей цели?

Мне бы хотелось дополнить точку зрения уважаемого Олега Витальевича. В результате Октябрьского переворота и победы большевиков в гражданской войне в нашей стране возникла диктатура Центрального комитета Коммунистической партии. Главная задача Ленина, Сталина и их соратников заключалась в удержании захваченной власти любой ценой ее потеря грозила не только политическими, но и личными рисками десяткам тысяч большевиков.

Основную массу населения СССР составляли крестьяне: по переписи 1926 года доля сельского населения превышала 80 процентов. За сытые годы нэпа (1923-1925) деревня разбогатела, вырос спрос на промышленные товары. Но промтоваров на советском рынке не хватало, так как большевики искусственно ограничивали частную инициативу, опасаясь роста и влияния капиталистических элементов . В итоге цены на дефицитные промтовары стали расти, а крестьяне, в свою очередь, стали поднимать отпускные цены на продовольствие. Но большевики не хотели закупать хлеб по рыночным ценам. Так возникли кризисы 1927-1928 годов, в ходе которых коммунисты вернулись к практике насильственных хлебозаготовок. При помощи жестких мер им удалось, как говорил Молотов, подкачать хлеб , но угроза массовых волнений в городах на почве проблем со снабжением сохранялась.

Сталину стало понятно, что пока на земле сохраняется свободный и независимый крестьянин-производитель, он всегда будет представлять опасность для Коммунистической партии. И в 1928 году Сталин открыто назвал крестьянство классом, который выделяет из своей среды, порождает и питает капиталистов, кулаков и вообще разного рода эксплуататоров . Требовалось уничтожить наиболее трудолюбивую часть крестьян, экспроприировать их ресурсы, а остальных прикрепить к земле в качестве государственных бесправных батраков для работы за символическую плату. Только такая колхозная система, несмотря на ее низкую рентабельность, позволяла партии удержать власть.

То есть без великого перелома 1929 года был бы невозможен Большой террор 1937 года?

Да, коллективизация была неизбежна: Сталин и его соратники объясняли ее необходимость интересами индустриализации, но на самом деле они в первую очередь боролись за свое политическое выживание в крестьянской стране. Большевики раскулачили примерно один миллион крестьянских хозяйств (5-6 миллионов человек), высылке и депортации из родных мест подверглись около четырех миллионов человек. Деревня отчаянно сопротивлялась: по данным органов ОГПУ, в 1930 году в СССР состоялось 13 453 массовых крестьянских выступления (в том числе 176 повстанческих) и 55 вооруженных восстаний. В совокупности в них участвовали почти 2,5 миллиона человек в три раза больше, чем в Белом движении во время гражданской войны.

Крестьяне отправляются из деревни на заработки в город, 1901 год

Крестьяне отправляются из деревни на заработки в город, 1901 год

Фото: РИА Новости

Несмотря на то что в 1930-1933 годах властям удалось сломить крестьянское сопротивление, потаенный протест против счастливой колхозной жизни сохранялся и представлял большую опасность. Кроме того, в 1935-1936 годах из мест заключения и ссылок стали возвращаться крестьяне, осужденные в начале 1930-х годов. И основную долю расстрелянных во время ежовщины (примерно 60 процентов) составили именно селяне колхозники и единоличники, бывшие раскулаченные, состоявшие на учете в органах госбезопасности. Первоочередная цель ежовщины накануне большой войны заключалась в том, чтобы подавить протестные настроения против коллективизации и колхозной системы.

Бериевская либерализация

Кто еще, помимо крестьян, страдал от сталинских репрессий?

Попутно уничтожались и другие враги народа . Например, полная катастрофа постигла Православную Российскую Церковь. К 1917 году в России насчитывались 146 тысяч православных священнослужителей и монашествующих, действовали почти 56 тысяч приходов, более 67 тысяч церквей и часовен. В 1917 1939 годах из 146 тысяч священнослужителей и монашествующих большевики уничтожили более 120 тысяч, в абсолютном большинстве в 1930-е годы при Сталине, особенно в 1937 1938 годах. К осени 1939 года в СССР оставались действующими лишь от 150 до 300 православных приходов и не более 350 храмов. Большевикам при равнодушии огромного большинства православного по крещению населения удалось почти полностью уничтожить самую крупную поместную Православную Церковь в мире.

Почему многие исполнители террора впоследствии сами стали жертвами? Сталин боялся стать заложником своих спецслужб?

Его действия определяли криминальные наклонности, стремление управлять Коммунистической партией как мафиозной организацией, в которой все ее руководители повязаны соучастием в убийствах; наконец, готовность уничтожать не только подлинных и мнимых врагов, но и членов их семей. Как писал чеченец Абдурахман Авторханов, в 1937 году входивший в номенклатуру ЦК ВКП(б), Сталин был гениальный уголовник от политики, государственные преступления которого узаконивало само государство. Из амальгамы уголовщины с политикой и родился уникум: сталинизм . В сталинской системе исполнители массовых преступлений были обречены: организаторы их ликвидировали как ненужных соучастников. Поэтому, например, был расстрелян не только вышеупомянутый майор госбезопасности Сергей Жупахин, но и генеральный комиссар госбезопасности Николай Ежов.

Однако не стоит преувеличивать масштабы репрессий среди чекистов. Из 25 тысяч сотрудников НКВД, работавших в системе госбезопасности на март 1937 года, за все преступления, включая уголовщину и бытовое разложение, до середины августа 1938 года было арестовано 2 273 человека. В 1939 году уволены 7 372 сотрудника, из них арестованы лишь 937 чекистов, служивших при Ежове.

Известно, что когда во главе НКВД вместо Ежова встал Берия, массовые аресты прекратились, а некоторых подследственных даже выпустили на свободу. Как вы думаете, почему в конце 1938 года произошло такое подобие оттепели?

Во-первых, стране требовалась передышка после двухгодичного кровавого кошмара от ежовщины устали все, включая чекистов. Во-вторых, осенью 1938 года изменилась международная обстановка. Амбиции Гитлера могли спровоцировать войну между Германией и западными демократиями, а Сталин хотел извлечь из этого столкновения максимальную выгоду. Поэтому теперь все внимание следовало сосредоточить на международных отношениях. Бериевская либерализация наступила, но это не значит, что большевики отказались от террора. В 1939-1940 годах за контрреволюционные преступления в СССР были осуждены 135 695 человек, в том числе 4 201 к расстрелу.

Откуда власти черпали кадры для формирования гигантского репрессивного аппарата?

С конца 1917 года большевики вели в России непрерывную социальную войну. Врагами объявлялись дворяне, купцы, представители духовенства, казаки, бывшие офицеры, члены других политических партий, белогвардейцы и белоэмигранты, затем кулаки и подкулачники, буржуазные спецы , вредители, снова священнослужители, участники оппозиционных группировок. Общество держалось в постоянном напряжении. Массовые пропагандистские кампании позволяли проводить мобилизацию в карательные органы представителей социальных низов, для которых преследование мнимых, явных и потенциальных врагов открывало возможности в карьере. Типичный пример будущий министр госбезопасности и генерал-полковник Виктор Абакумов, родившийся, по официальной версии, в семье прачки и рабочего и выдвинувшийся во время ежовщины.

Печальные итоги

К каким последствиям для страны и общества привели события 1937-1938 годов?

Сталин и его подчиненные уничтожили сотни тысяч невинных людей. Миллионам людей, если учитывать и членов семей репрессированных, они сломали судьбы. В обстановке террора происходило невероятное духовное растление многомиллионного народа ложью, страхом, двуличием, приспособленчеством. Убивали не только человеческие тела, но и души оставшихся в живых.

Почему Сталин осторожничал в 1917 году

Тяжелые потери понесли научные, хозяйственные, военные кадры, деятели культуры и искусства, был уничтожен огромный человеческий капитал все это ослабило общество и страну. Какой мерой, например, можно измерить последствия гибели комдива Александра Свечина, ученого Георгия Лангемака, поэта Осипа Мандельштама, физика Льва Шубникова, мужественного митрополита Кирилла (Смирнова)?

Ежовщина не подавила в обществе протестных настроений, она сделала их лишь более острыми и злобными. Сталинская власть сама множила число своих противников. В 1924 году на оперативном учете в органах госбезопасности состояли примерно 300 тысяч потенциальных врагов , а в марте 1941 года (после коллективизации и ежовщины) более 1,2 миллиона. 3,5 миллиона военнопленных и примерно 200 тысяч перебежчиков летом-осенью 1941 года, сотрудничество части населения с противником в годы войны это закономерный результат коллективизации, колхозного строя, системы принудительного труда и ежовщины.

Можно ли сказать, что массовые репрессии в отсутствие нормальных механизмов вертикальной мобильности стали своеобразным социальным лифтом для нового поколения большевистской партийной номенклатуры?

Да, можно. Но при этом вплоть до 1953 года Сталин так и остался заложником ленинской вертикали диктатуры ЦК партии. Сталин мог манипулировать съездами, уничтожить любого партийца, инициировать кадровые чистки и перестановки. Но он не мог игнорировать солидарные интересы партийной номенклатуры, тем более избавиться от нее. Номенклатура превратилась в новую элиту.

Революция, которая проводилась во имя уничтожения классов, писал член ЦК Коммунистической партии Югославии Милован Джилас, привела к неограниченной власти одного нового класса. Все остальное маскировка и иллюзия . Зимой 1952-1953 годов сумасбродные планы Сталина, задумавшего новую ежовщину, вызвали законное беспокойство руководителей ЦК КПСС: Берии, Хрущева, Маленкова, Булганина и других. Я думаю, именно это и стало настоящей причиной его смерти скорее всего, Сталин пал жертвой своего окружения. Убили ли его путем медикаментозного воздействия или вовремя не оказали ему медицинской помощи это не так важно.

Все же в перспективе Сталин оказался политическим банкротом. Ленин создал советское государство, Сталин придал ему всеобъемлющие формы, но это государство не просуществовало и сорока лет после смерти Сталина. По историческим меркам ничтожный срок.

Все это уже давно опровергнуто документально добросовестными историками