20900

17

1

У нас с Вами впереди два дня выходных и имеет смысл посмотреть старое кино. Это, пожалуй, важно и в свете последних медийных событий и в свете, вышедших в последние несколько лет "фильмов про войну". Как и почему дороги сердцу, снятые почти полвека назад фильмы и почему не трогают сердце дорогие в финансовом плане "новоделы". В чем собственно говоря дело ?

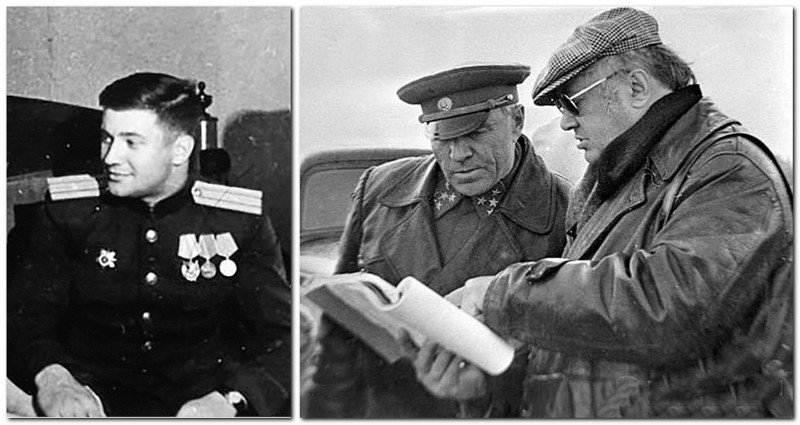

«Освобождение» - фильм-киноэпопея о Великой Отечественной войне, снятый фронтовиками, людьми, которые сами прошли этими огненными дорогами. Режиссёр фильма – Юрий Николаевич Озеров, родной брат знаменитого спортивного комментатора Николая Озерова, в армии с 1939 года, прошёл путь от солдата до майора, награждён орденом Боевого Красного Знамени. Авторы сценария Юрий Бондарев и Оскар Курганов, оператор Игорь Слабневич, художник Александр Мягков, режиссёр Юлий Кун, редактор Григорий Марьямов и многие другие люди, участвовавшие в создании фильма – участники Великой Отечественной войны.

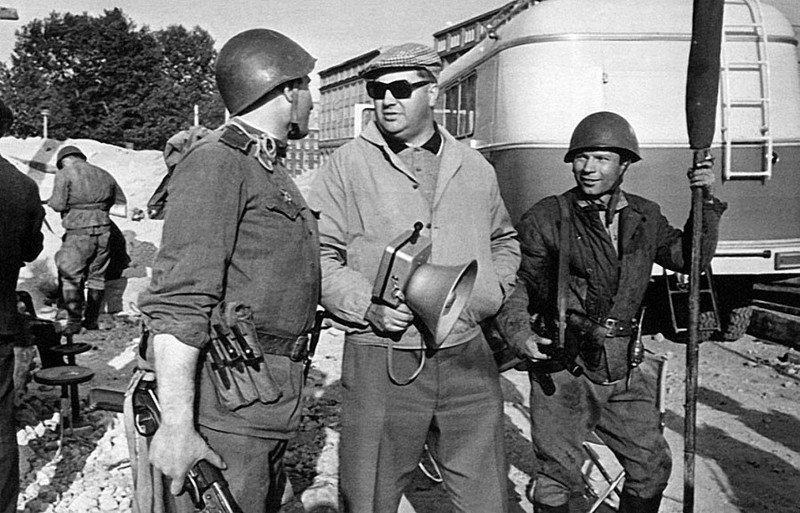

Юрий Николаевич Озеров

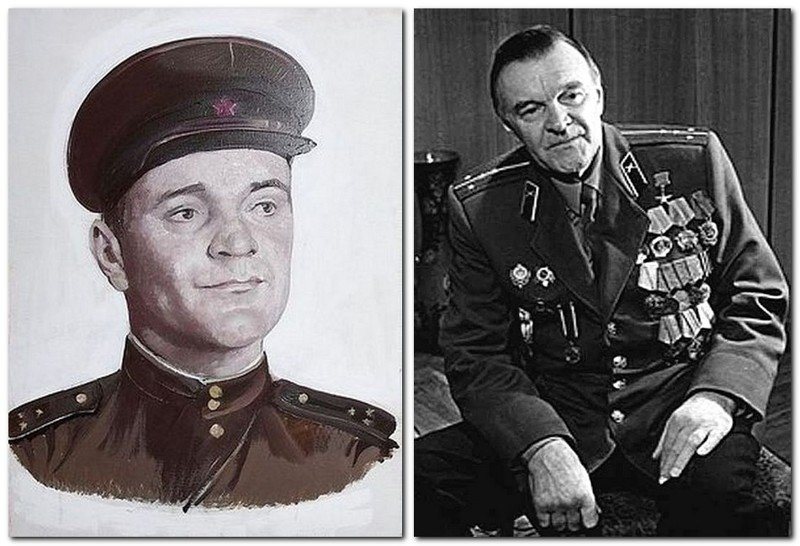

Юрий Васильевич Бондарев

Оскар Курганов (Оскар Иеремеевич Эстеркин)

Боевые товарищи – фронтовые корреспонденты (слева направо): Оскар Курганов (газета «Правда»), Константин Симонов («Красная звезда»), Евгений Кригер и Павел Трошкин («Известия»). 1942 год

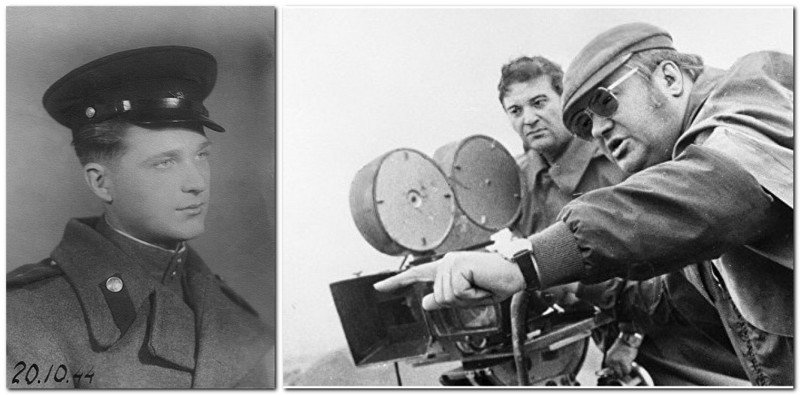

Игорь Михайлович Слабневич

Юлий Михайлович Кун

Из воспоминаний Юрия Озерова: «Незадолго до того, как я взялся за работу над «Освобождением», на Западе вышло несколько фильмов о войне, где была смазана или принижалась роль Советской Армии, советского народа в победе над фашизмом, где извращалась история. И мне как старому солдату было нестерпимо обидно видеть подобные ленты. Мне хотелось сделать фильм о нашей недавней истории, рассказать о том, как всё было на самом деле».

Первые серии фильма, вышли 9 мая 1970 года. Начинается фильм с «Курской битвы», сражения, которое переломило весь ход войны и с которого началось освобождение земли захваченной фашистскими агрессорами. По задумкам авторов, киноэпопея должна была называться «Освобождение Европы», а состоять из трех фильмов: «Европа-43», «Европа-44» и «Европа-45».

Режиссёр старался снимать исторические события, в тех местах, где они проходили на самом деле. Съёмочная группа приезжала в Курск, на место реальных событий первого фильма «Огненная дуга». Режиссёр выезжал на места танковых сражений в районы Понырей и Прохоровки, делал фотоснимки этих мест, разговаривал с очевидцами событий, местными жителями, с участниками Курской битвы. Это был 1968 год, прошло всего 25 лет, со дня Великого сражения, ещё свежи были воспоминания людей переживших страшную войну, человеческая память ещё не растеряла тех мелочей, из которых можно было сложить единое целое и настоящее. И всё же съёмку, на политой кровью курской земле не разрешили.

Дело в том, что места боёв, ещё не были полностью очищены от неразорвавшихся бомб и снарядов. Было не возможно проводить съёмку с использованием тяжёлой бронетехники, огромного количества массовки, а также устраивать пиротехнические эффекты и за опасности, что оставшиеся в земле боеприпасы могли сдетонировать. До сих пор, отголоски войны напоминают о себе на курской земле, то там, то тут. Каждый год, как в Курске, так и в области, находят неразорвавшиеся снаряды, мины и авиабомбы, до сих пор трава в местах прохождения танковых колон отличается по цвету, отчётливо обозначая утрамбованную гусеницами землю.

Первые серии фильма, вышли 9 мая 1970 года. Начинается фильм с «Курской битвы», сражения, которое переломило весь ход войны и с которого началось освобождение земли захваченной фашистскими агрессорами. По задумкам авторов, киноэпопея должна была называться «Освобождение Европы», а состоять из трех фильмов: «Европа-43», «Европа-44» и «Европа-45».

Режиссёр старался снимать исторические события, в тех местах, где они проходили на самом деле. Съёмочная группа приезжала в Курск, на место реальных событий первого фильма «Огненная дуга». Режиссёр выезжал на места танковых сражений в районы Понырей и Прохоровки, делал фотоснимки этих мест, разговаривал с очевидцами событий, местными жителями, с участниками Курской битвы. Это был 1968 год, прошло всего 25 лет, со дня Великого сражения, ещё свежи были воспоминания людей переживших страшную войну, человеческая память ещё не растеряла тех мелочей, из которых можно было сложить единое целое и настоящее. И всё же съёмку, на политой кровью курской земле не разрешили.

Дело в том, что места боёв, ещё не были полностью очищены от неразорвавшихся бомб и снарядов. Было не возможно проводить съёмку с использованием тяжёлой бронетехники, огромного количества массовки, а также устраивать пиротехнические эффекты и за опасности, что оставшиеся в земле боеприпасы могли сдетонировать. До сих пор, отголоски войны напоминают о себе на курской земле, то там, то тут. Каждый год, как в Курске, так и в области, находят неразорвавшиеся снаряды, мины и авиабомбы, до сих пор трава в местах прохождения танковых колон отличается по цвету, отчётливо обозначая утрамбованную гусеницами землю.

Съемки киноэпопеи "Освобождение". Режиссер фильма Юрий Озеров с участниками съемок. 18.04.1968 года. Фото К.Саввина /Фотохроника ТАСС/

Съёмку первого фильма «Огненная дуга», проводили под Киевом, в окрестностях города Переяслав-Хмельницкий. Для фильма, необходимо было много реквизита, особенно военной техники. К сожалению, после войны, не задумывались о том, чтобы сохранить для использования в кино достаточного количества экземпляров танков, самолётов и автомобилей военных лет. Что говорить о кино, если даже для истории их не хватает. Ведь в Курской области нет ни одного памятника – танка, истинного участника Курской битвы. Повсюду установлены Т-34 образца 1944 года.

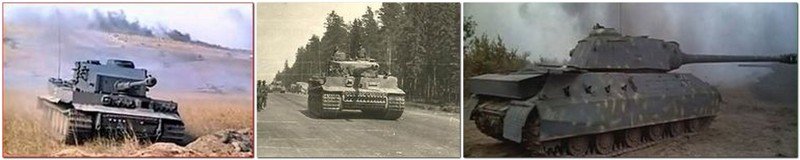

Если говорить о немецкой технике, то кроме как нескольких музейных экспонатов, практически не осталось ничего. Поэтому, специально для фильма «Освобождение», на Львовском ремонтно-механическом заводе были заказаны 8 «Пантер» и 10 «Тигров» на базе советских Т-44. По словам фронтовиков, получилось похоже, но на самом деле «Тигр» был несколько больше в размерах. С «Пантерами», как то не заладилось, получилось нечто вообще не похожее на танк, а вот пять самоходок «Фердинанд», вышли вполне прилично.

Для съёмок на заднем плане, министерством обороны СССР, были выделены 100 единиц Т-62, которые раскрасили в цвета танков Вермахта. Для батальных сцен, наших Т-34, тоже требовалось больше, чем имелось в наличие, поэтому на задних планах применяли послевоенные Т-54, зрители-фронтовики, моментально определяли подделку.

Если говорить о немецкой технике, то кроме как нескольких музейных экспонатов, практически не осталось ничего. Поэтому, специально для фильма «Освобождение», на Львовском ремонтно-механическом заводе были заказаны 8 «Пантер» и 10 «Тигров» на базе советских Т-44. По словам фронтовиков, получилось похоже, но на самом деле «Тигр» был несколько больше в размерах. С «Пантерами», как то не заладилось, получилось нечто вообще не похожее на танк, а вот пять самоходок «Фердинанд», вышли вполне прилично.

Для съёмок на заднем плане, министерством обороны СССР, были выделены 100 единиц Т-62, которые раскрасили в цвета танков Вермахта. Для батальных сцен, наших Т-34, тоже требовалось больше, чем имелось в наличие, поэтому на задних планах применяли послевоенные Т-54, зрители-фронтовики, моментально определяли подделку.

Изготовленная на Львовском заводе копия немецкого "Тигра"

Настоящий "Тигр" на дороге под Курском.

"Пантера" получилась не удачно.

Настоящий "Тигр" на дороге под Курском.

"Пантера" получилась не удачно.

При съёмки фильма, возникало масса технических проблем, которые приходилось решать очень быстро, непосредственно на съёмочной площадке. Например, чтобы показать, как вспыхивает танк, после попадания в него снаряда, на части танков смонтировали газовые горелки, которые трубками соединили с баллоном, установленным внутри танка. Водитель танка получал, в нужный момент, по рации команду от режиссёра, открывал газ и с помощью искры «поджигал» свой танк.

Ничего не ускользало от глаз придирчивых фронтовиков, особенно бывших танкистов. Самое начало первого фильма, где трофейный Т-34, образца 1944 года (Т-34-85) пробивает насквозь броню Тигра, не соответствует действительности. Т-34 не пробивал лобовую броню Тигра даже с 200 метров. Собственно Т-34-85 и не участвовал в Курской битве, так как его производство начали лишь в 1944 году.

Не понравился фронтовикам эпизод, где загоревшиеся советский и немецкий танки, заезжают в реку, а сами танкисты вступают в рукопашную. По словам фронтовых танкистов, такое часто случалось, но и наши и немцы, не обращая друг на друга внимания, тушили технику и сами себя, а после разъезжались в разные стороны. Это психология танкиста, психология человека, который хотя бы один раз горел в танке.

Конечно, об этом знал Юрий Озеров, но в то время, когда снимался фильм, такое показывать было нельзя.

Ничего не ускользало от глаз придирчивых фронтовиков, особенно бывших танкистов. Самое начало первого фильма, где трофейный Т-34, образца 1944 года (Т-34-85) пробивает насквозь броню Тигра, не соответствует действительности. Т-34 не пробивал лобовую броню Тигра даже с 200 метров. Собственно Т-34-85 и не участвовал в Курской битве, так как его производство начали лишь в 1944 году.

Не понравился фронтовикам эпизод, где загоревшиеся советский и немецкий танки, заезжают в реку, а сами танкисты вступают в рукопашную. По словам фронтовых танкистов, такое часто случалось, но и наши и немцы, не обращая друг на друга внимания, тушили технику и сами себя, а после разъезжались в разные стороны. Это психология танкиста, психология человека, который хотя бы один раз горел в танке.

Конечно, об этом знал Юрий Озеров, но в то время, когда снимался фильм, такое показывать было нельзя.

Видимо поэтому, нет в титрах человека, консультировавшего фильм «Освобождение», с которым режиссёр провёл многие часы в беседах о войне, событиях в которых тот принимал непосредственное участие. Ю. Озеров, имел счастливую возможность встречаться и разговаривать с самим маршалом Победы - Г.К. Жуковым.

Георгий Константинович, как раз в то время закончил писать первую часть своих мемуаров о войне. Книга не понравилась руководству страны, особенно военному, так министр обороны Гречко, другие военные Епишев, Штеменко, Ворошилов обрушились с резкой критикой, как на книгу, так и на самого автора. Вызывает большие сомнения, что Г. К. Жуков мог написать неправду, изложить не так ход войны или приписать себе больше заслуг. Это теперь мы понимаем, чтобы они делали без Жукова, а такие, как бывший кавалерист Ворошилов, проваливал все задания и возложенные на него поручения высшего командования. Главным консультантом фильма, был назначен генерал армии С.М. Штеменко.

Георгий Константинович, как раз в то время закончил писать первую часть своих мемуаров о войне. Книга не понравилась руководству страны, особенно военному, так министр обороны Гречко, другие военные Епишев, Штеменко, Ворошилов обрушились с резкой критикой, как на книгу, так и на самого автора. Вызывает большие сомнения, что Г. К. Жуков мог написать неправду, изложить не так ход войны или приписать себе больше заслуг. Это теперь мы понимаем, чтобы они делали без Жукова, а такие, как бывший кавалерист Ворошилов, проваливал все задания и возложенные на него поручения высшего командования. Главным консультантом фильма, был назначен генерал армии С.М. Штеменко.

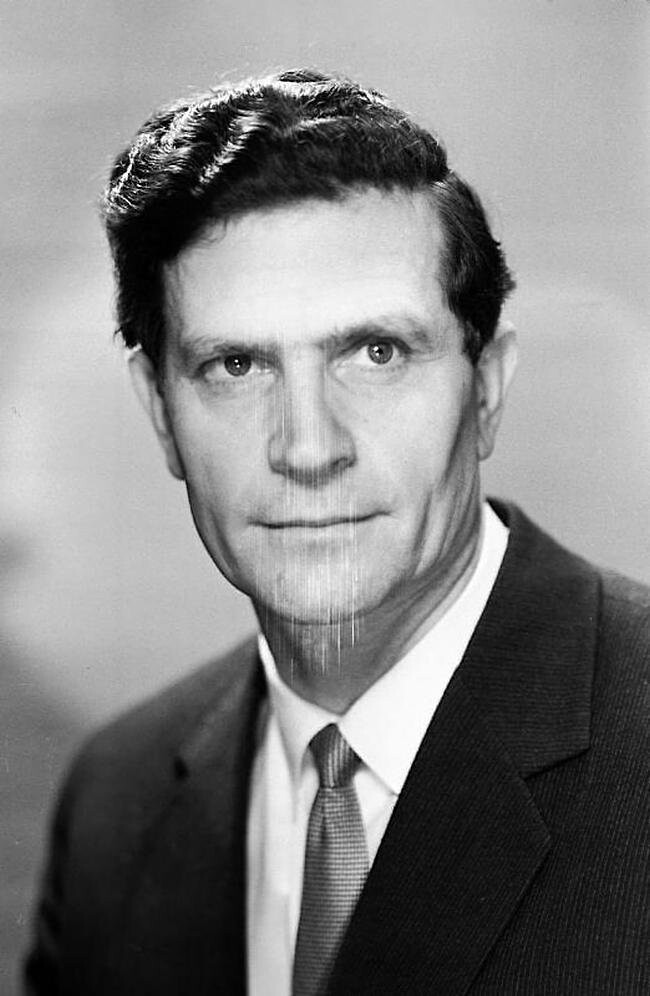

Начальник Генерального штаба генерал армии А.И. Антонов и начальник Оперативного управления генерал-полковник С.М. Штеменко. 1944 г.

Как известно, в киноэпопее «Освобождение», действует 51 реальный исторический персонаж. Безусловно, центральная роль в фильме – это роль Жукова, которого блестяще сыграл Михаил Ульянов. Не смотря ни на какую критику о чрезмерной роли полководца, по другому никогда и ни у кого не получится снять подобное кино о войне, исключив роль Жукова. Во многих других фильмах, Михаил Ульянов играл великого полководца. Будто большая киноэнциклопедия, собрание работ разных режиссёров и сценаристов, которые смотришь не отрываясь, по которым можно изучать историю Великой Отечественной войны.

Такие киношедевры, как «Освобождение», «Блокада» (1977 г.), «Битва за Москву» (1985 г.), «Война на западном направление» (1990 г.), «Контрудар» (1985 г.), «Сталинград» (1989 г.), «Победа» (1984 г.) и другие, где М. Ульянов сыграл Жукова, вошли в золотой фонд отечественного кино. Все эти фильмы, сделаны в стиле, который режиссёр-сценарист Ю. Озеров применил в «Освобождении».

Сочетание исторических сцен, с показом масштабных батальных сцен, которые максимально приближены к реальным событиям. В фильм вошли и документальные кадры, которые очень профессионально соединили с игровым кино, этот приём почти не заметен зрителю. Показанная через красный светофильтр, кульминация сражения, это как отражение того, «ада кромешного», через который прошли солдаты-фронтовики. Маршал Жуков, вспоминая Курскую битву, всегда говорил, что он больше никогда не видел такого, «это был ад кромешный», так выразился Жуков.

Такие киношедевры, как «Освобождение», «Блокада» (1977 г.), «Битва за Москву» (1985 г.), «Война на западном направление» (1990 г.), «Контрудар» (1985 г.), «Сталинград» (1989 г.), «Победа» (1984 г.) и другие, где М. Ульянов сыграл Жукова, вошли в золотой фонд отечественного кино. Все эти фильмы, сделаны в стиле, который режиссёр-сценарист Ю. Озеров применил в «Освобождении».

Сочетание исторических сцен, с показом масштабных батальных сцен, которые максимально приближены к реальным событиям. В фильм вошли и документальные кадры, которые очень профессионально соединили с игровым кино, этот приём почти не заметен зрителю. Показанная через красный светофильтр, кульминация сражения, это как отражение того, «ада кромешного», через который прошли солдаты-фронтовики. Маршал Жуков, вспоминая Курскую битву, всегда говорил, что он больше никогда не видел такого, «это был ад кромешный», так выразился Жуков.

Вячеслав Стржельчик (справа) в роли генерала Антонова, Бухути Закариадзе (в центре) в роли Сталина и Михаил Ульянов (слева) в роли маршала Жукова в фильме Юрия Озерова «Освобождение».

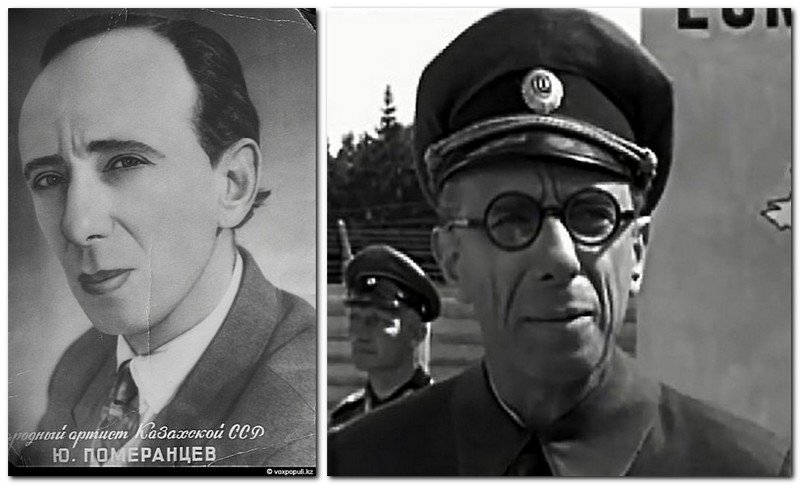

Впервые, в фильме показали перешедшего на сторону фашистов, генерала Власова.

Показ Власова, был разрешён с условием, что его имя не будет упоминаться ни в фильме, ни в титрах. Собственно, определить, что это именно тот генерал Власов, можно было по портретному сходству, Юрий Озеров, вообще не был уверен, что эпизод с Власовым, не будет вообще вырезан.

Показ Власова, был разрешён с условием, что его имя не будет упоминаться ни в фильме, ни в титрах. Собственно, определить, что это именно тот генерал Власов, можно было по портретному сходству, Юрий Озеров, вообще не был уверен, что эпизод с Власовым, не будет вообще вырезан.

Актер-фронтовик Юрий Померанцев в роли предателя генерала А. Власова

Грузинский актер Бухути Закариадзе был широко известен зрителю по культовому фильму 1966 года «Вертикаль». Юрий Озеров пригласил Бухути Александровича на роль Сталина. Как позже вспоминал артист, он не хотел играть роль своего великого земляка. Но «высокая инстанция» очень вежливо попросила Закариадзе об этом, и ему пришлось согласиться…

А Озерову и сценаристу Курганову та же «инстанция» посоветовала тщательно отработать все диалоги, в которых будет участвовать экранный Иосиф Виссарионович.

А Озерову и сценаристу Курганову та же «инстанция» посоветовала тщательно отработать все диалоги, в которых будет участвовать экранный Иосиф Виссарионович.

Бухути Александрович Закариадзе в роли И.В. Сталина

Еще сложнее было подобрать актера на роль Гитлера. Рассмотрели несколько десятков кандидатов, и в конце концов выбор пал на театрального актера из Германской Демократической Республики Фрица Дитца. Но тот оказался убежденным антифашистом, и его пришлось долго уговаривать.

После роли в киноэпопеи Фриц Диц так и считается лучшим исполнителем роли Гитлера, хотя очевидно, что семикратное появление на экране в этой роли в разных картинах вряд ли доставляло ему такое уж большое творческое удовлетворение.

После роли в киноэпопеи Фриц Диц так и считается лучшим исполнителем роли Гитлера, хотя очевидно, что семикратное появление на экране в этой роли в разных картинах вряд ли доставляло ему такое уж большое творческое удовлетворение.

Фриц Диц в роли А. Гитлера

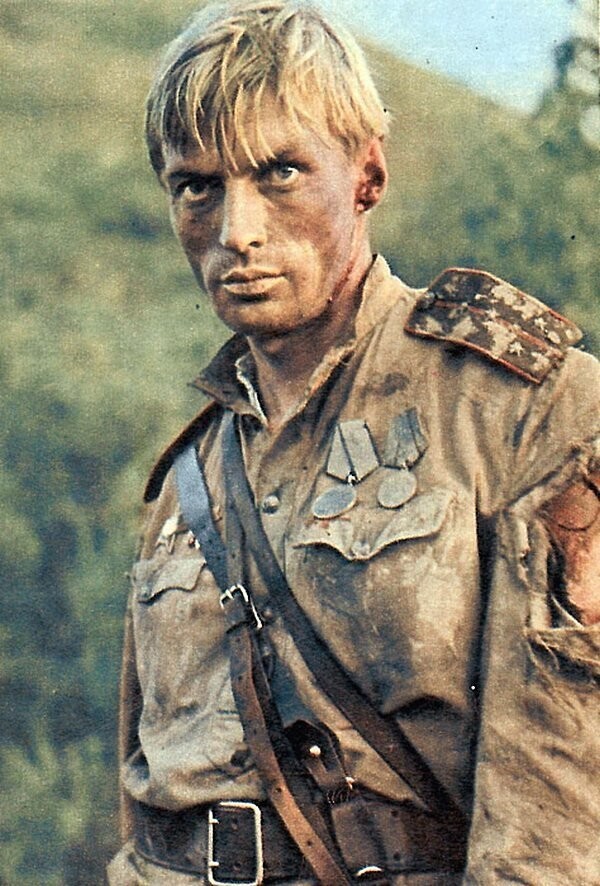

«Освобождение» не только реконструирует события, крупнейшие баталии, показывает исторических деятелей. Кроме подлинных исторических персонажей, в фильме действуют герои, вызванные к жизни авторским воображением: капитан Цветаев (Н. Олялин), медсестра Зоя (Л. Голубкина), комбат Орлов (Б. Зайденберг), подполковник Лукин (В. Санаев), полковник Громов (В. Самойлов), сержант Дорожкин (В. Носик), ординарец Сашка (С. Никоненко), лейтенант Васильев (Ю. Каморный), лейтенант Ярцев (М. Ножкин), капитан Неустроев (В. Корнеев)… Это живые, подлинные характеры дали возможность показать войну с разных точек зрения — и глазами солдат, и глазами полководцев, сделать фильм не только событийным, но и психологическим.

Особенно запомнился зрителям капитан Цветаев. Режиссёр взял на эту важную роль молодого актёра Красноярского ТЮЗа Николая Олялина. Конечно, решающее значение сыграл типаж актёра, одного его появления на экране было достаточно, чтобы зритель сказал: да, это — русский солдат.

Строгий и решительный командир, прекрасный товарищ, беспощадный к врагам, Цветаев оставил в своём сердце место и для любви. Через всю войну пронёс он трогательную нежность к медсестре Зое (Л. Голубкина), с которой сражался рядом. Их любовь знает горечь разлук, радость коротких встреч, ежеминутную опасность смерти дорогого человека.

Герой Олялина лучше всего раскрывается в азарте боя на Курской дуге, в экстремальной ситуации, когда спасает немецких женщин и детей в затопленном берлинском метро и сам погибает.

Особенно запомнился зрителям капитан Цветаев. Режиссёр взял на эту важную роль молодого актёра Красноярского ТЮЗа Николая Олялина. Конечно, решающее значение сыграл типаж актёра, одного его появления на экране было достаточно, чтобы зритель сказал: да, это — русский солдат.

Строгий и решительный командир, прекрасный товарищ, беспощадный к врагам, Цветаев оставил в своём сердце место и для любви. Через всю войну пронёс он трогательную нежность к медсестре Зое (Л. Голубкина), с которой сражался рядом. Их любовь знает горечь разлук, радость коротких встреч, ежеминутную опасность смерти дорогого человека.

Герой Олялина лучше всего раскрывается в азарте боя на Курской дуге, в экстремальной ситуации, когда спасает немецких женщин и детей в затопленном берлинском метро и сам погибает.

Николай Владимирович Олялин в роли капитана Сергея Цветаева

И всё же «Освобождение», пожалуй, первый фильм, правдиво раскрывший основные моменты событий самой страшной войны на земле и показавший, что перед СССР, предстал очень серьёзный противник. Вполне соответствует и название киноэпопеи, показывающей на экране победный этап Второй мировой войны, истинное, реальное освобождение СССР и Европы от фашистов.

Второй фильм - «Прорыв», рассказывает о боях за Украину, форсировании Днепра.

В третьем фильме - «Направление главного удара», показаны события в Белоруссии, где успешно была проведена операция «Багратион», после чего советские войска вышли к границе СССР. Как и первый фильм, эти серии снимались на Украине, около Переяслав-Хмельницкого, где для проведения съёмок были выделены территории.

Четвёртый и пятый фильмы, вышли в 1971 году.

Четвёртый фильм, «Битва за Берлин», рассказывает о сражениях на подступах к Берлину и освобождении стран Европы.

Пятый, заключительный фильм «Последний штурм», пожалуй самый зрелищный и самый яркий, снимался непосредственно в Берлине, тогда столице ГДР. Съёмочной группе повезло тем, что в Берлине решили реконструировать старый район города, снести старые дома и на их месте возвести новые.

Было получено разрешение на неограниченное применение пиротехники, можно было ломать и взрывать дома, использовать военную технику. Всё было по настоящему, правдоподобно, не так, как в современном кино, когда компьютерная графика безнадёжно убивает всю зрелищность режиссёрских идей. Важнейший объект в штурме Берлина, был Рейхстаг. Похожее своим фасадом здание было найдено, немного достроенных дополнительных декораций и бывший полуразрушенный собор превратился в последний оплот фашизма. Интересно, что бои внутри Рейхстага, снимали на территории Мосфильма, в специально подготовленных декорациях. Ещё один реальный эпизод, затопление Берлинского метро, снимали недалеко от Москвы, в одном из шлюзов Москвы-реки. И всё же последние бои Второй мировой войны, Юрий Озеров запечатлел там где они были на самом деле, там где тысячи советских солдат делали новейшую историю мира. Это символично, и благодаря таланту замечательного режиссёра, получилось профессионально и правдиво.

Второй фильм - «Прорыв», рассказывает о боях за Украину, форсировании Днепра.

В третьем фильме - «Направление главного удара», показаны события в Белоруссии, где успешно была проведена операция «Багратион», после чего советские войска вышли к границе СССР. Как и первый фильм, эти серии снимались на Украине, около Переяслав-Хмельницкого, где для проведения съёмок были выделены территории.

Четвёртый и пятый фильмы, вышли в 1971 году.

Четвёртый фильм, «Битва за Берлин», рассказывает о сражениях на подступах к Берлину и освобождении стран Европы.

Пятый, заключительный фильм «Последний штурм», пожалуй самый зрелищный и самый яркий, снимался непосредственно в Берлине, тогда столице ГДР. Съёмочной группе повезло тем, что в Берлине решили реконструировать старый район города, снести старые дома и на их месте возвести новые.

Было получено разрешение на неограниченное применение пиротехники, можно было ломать и взрывать дома, использовать военную технику. Всё было по настоящему, правдоподобно, не так, как в современном кино, когда компьютерная графика безнадёжно убивает всю зрелищность режиссёрских идей. Важнейший объект в штурме Берлина, был Рейхстаг. Похожее своим фасадом здание было найдено, немного достроенных дополнительных декораций и бывший полуразрушенный собор превратился в последний оплот фашизма. Интересно, что бои внутри Рейхстага, снимали на территории Мосфильма, в специально подготовленных декорациях. Ещё один реальный эпизод, затопление Берлинского метро, снимали недалеко от Москвы, в одном из шлюзов Москвы-реки. И всё же последние бои Второй мировой войны, Юрий Озеров запечатлел там где они были на самом деле, там где тысячи советских солдат делали новейшую историю мира. Это символично, и благодаря таланту замечательного режиссёра, получилось профессионально и правдиво.

Отношение к эпопее было и осталось неоднозначным, как по части художественных достоинств, так и, в особенности, по исторической достоверности. Ветераны ворчали, вспоминая свой опыт и соотнося его с тем, что увидели на экране. Но сравнительно с более поздними фильмами сегодня киноэпопея "Освобождение" воспринимается как эталон. Признано, что эта киноэпопея — одно из лучших и самое масштабное произведение о Великой Отечественной, само уже ставшее частью нашей советской истории.

Михаил Ножкин "Последний бой, он трудный самый" - Киноэпопея "Освобождение"

У меня всё. Спасибо, Смотрящим, Читающим и прежде всего Помнящим !!

источники:

1. https://www.pravda.ru

2. https://vsr.mil.by

3. https://www.nash-ostrov.ru

4. http://www.informaxinc.ru

1. https://www.pravda.ru

2. https://vsr.mil.by

3. https://www.nash-ostrov.ru

4. http://www.informaxinc.ru

Еще крутые истории!

- Женщина потратила $8 тысяч, чтобы выглядеть как кошка, но теперь сожалеет об этом

- Как ChatGPT избавил пользователя от пятилетней боли в челюсти за одну минуту

Вот так выглядела война....

youtube.com/watch?v=FWDgrvqZOuU