8035

13

Многим известны имена и открытия Натальи Малышевой, Анны Межлумовой и Зинаиды Ермольевой. Однако были в советской истории изобретательницы, которых незаслуженно забыли, хотя результаты их озарения получили свое признание.

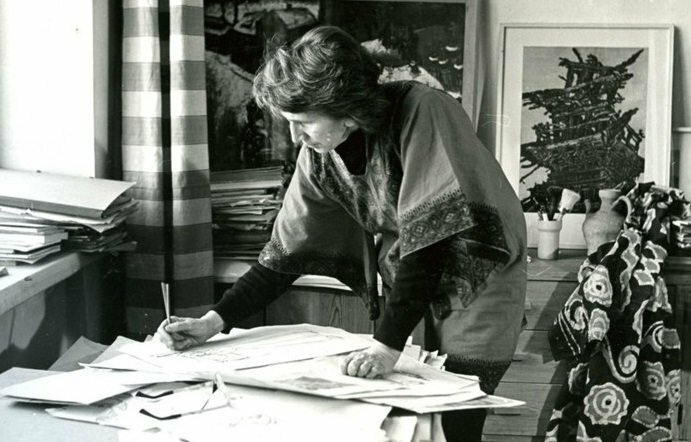

Вера Аралова и молнии на сапожках

Сейчас сложно представить, но до конца 1950-х годов сапожки обходились без застежки-молнии. Изобрела их художник и модельер Вера Аралова. В 1959 году она привезла свою коллекцию из далекой и закрытой Советской России в столицу мировой моды – Париж.

Неизвестно, что ожидали увидеть французы, но созданные коммунистами модели произвели фурор. Особенно внимательно все смотрели на сапожки с молнией и аппликацией на каблучке. Кутюрье, промышленники, эксперты внимательно изучали застежку, аккуратно вшитую в кожу, и каждый спрашивал – оформлен ли патент, продается ли лицензия, можно ли купить образец.

Неизвестно, что ожидали увидеть французы, но созданные коммунистами модели произвели фурор. Особенно внимательно все смотрели на сапожки с молнией и аппликацией на каблучке. Кутюрье, промышленники, эксперты внимательно изучали застежку, аккуратно вшитую в кожу, и каждый спрашивал – оформлен ли патент, продается ли лицензия, можно ли купить образец.

×

Аралова по советской наивности только пожимала плечами. Дело в том, что сапожки делали уже в последний момент, когда коллекция была готова, но имеющаяся обувь ей не подошла: слишком унылая и грубая. Тогда в срочном порядке в мастерской Большого театра в единственном экземпляре была пошита эта пара. По какому-то наитию художница разместила сбоку застежку-молнию, исключительно ради удобства. После Парижа даже не рассматривался вопрос о запуске модели в производство, ее просто оставили на складе.

Вспомнили о ней только через год, когда почти во всех западных коллекциях появилась обувь с такой застежкой. Какой-либо отдачи от своего изобретения художница не получила.

Надо отметить, что Вера Аралова пошла в 1948 году работать в Московский дом моды, чтобы справиться с бедностью. Она была хорошо известна в качестве художника-декоратора в театре, сотрудничала с МХАТом, театром имени Моссовета и Драматический театром, занималась станковой живописью и активно выставлялась.

Надо отметить, что Вера Аралова пошла в 1948 году работать в Московский дом моды, чтобы справиться с бедностью. Она была хорошо известна в качестве художника-декоратора в театре, сотрудничала с МХАТом, театром имени Моссовета и Драматический театром, занималась станковой живописью и активно выставлялась.

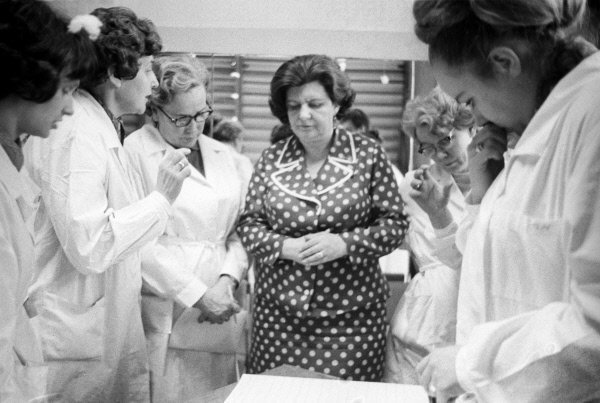

Этта Блехман и пайетки

Пайетки появились как минимум еще четыре тысячи лет назад, но делали их изначально из драгоценных металлов, ракушек и даже чешуи. Но в XX веке они стали более дешевыми, легкими и очень практичными. И в этом их превращении активно поучаствовала известный советский химик Этта Блехман. В принципе, она занималась разработкой огнеупорных и влагостойких лаков и покрытий для ткани, за что в результате получила Сталинскую премию. Затем активно работала над созданием огнестойкого линолеума и других покрытий.

Вот только в 1951 году, в самый разгар борьбы с космополитизмом, она ушла из Химического института и стала инженером по пожарной безопасности в Большом театре. Но и здесь не смогла удержаться от изобретений и исследований, активно внедряла свои наработки при создании театрального реквизита. Вот тогда-то она и занялась пайетками. В тот момент, блестки для театра закупались в Германии, но они были сделаны из желатина и не выдерживали нагревания. Они могли деформироваться не только от утюга, но и от света софитов.

Тогда Блехман взяла пластиковую пленку, покрыла ее с двух сторон слоем металла, а уже его – специальными лаками. Сами блестки выбивались на станке. В результате получались пайетки, которым были не страшны ни вода, ни высокие температуры, они блестели с двух сторон и были эластичными. В СССР их долгое время использовали только для сценического реквизита. Появились они и в Европе. Были ли это какие-то самостоятельные разработки или простую технологию Блехман скопировали – неизвестно.

Тогда Блехман взяла пластиковую пленку, покрыла ее с двух сторон слоем металла, а уже его – специальными лаками. Сами блестки выбивались на станке. В результате получались пайетки, которым были не страшны ни вода, ни высокие температуры, они блестели с двух сторон и были эластичными. В СССР их долгое время использовали только для сценического реквизита. Появились они и в Европе. Были ли это какие-то самостоятельные разработки или простую технологию Блехман скопировали – неизвестно.

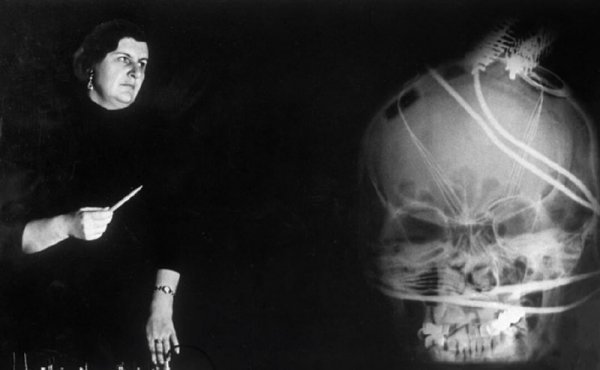

Наталья Бехтерева и электрод в мозге

Считается, что первыми электроды напрямую в мозг смогли вживить американские ученые во главе с доктором Филиппом Кеннеди в 1998 году. По крайней мере в интернете можно найти подробную историю о том, как начав исследования в конце 1970-х, после двадцати лет экспериментов, финальные испытания Кеннеди проводил чуть ли не за собственный счет. На самом деле, даже в США и Европе первые опыты проводились в начале 1970-х, а настоящим пионером в этом была Наталья Бехтерева, которая провела целую серию операций еще в 1968 году.

Естественно, тогда ученая не ставила цель подключить человека к компьютеру через USB. Работы для изучения деятельности мозга. Для этого с помощью небольших операций пациентам прямо в мозг вживляли золотые электроды. В ходе экспериментов на них подавалось небольшое отрицательное напряжение. В результате опытов было сделано одно открытие: выяснилось, что уровень концентрации кислорода в тканях постоянно скакал. Также были обнаружены некоторые зоны мозга, метаболизм которых меняется исключительно тогда, когда человек совершает ошибки. Бехтерева эти участки назвала «детекторами ошибок».

В те годы ученый мир совершенно не оценил ни методику, ни сделанное открытие. На Западе просто не поверили, что Советы смогли провести столь сложные исследования, а внутри страны до конца не осознали, какие перед нами открываются перспективы. В итоге, «первым» электрод вживил Кеннеди, а выводы Бехтеревой подтвердили только через сорок лет после их публикации.

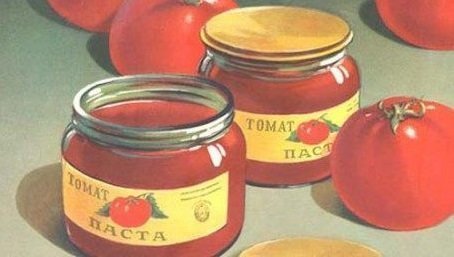

Ия Путилова и консерванты

Советский Союз вправе гордиться масштабами своей консервной промышленности, но мало кто задумывается, какая огромная армия ученых билась над созданием технологий консервации. Например, в СССР власти долго и упорно пытались перевести ее на жестяную тару. По сравнению со стеклянной, она была крепче, дешевле и долговечнее. Упиралось все в то, что многие овощи после долгого хранения в жести начинают темнеть и приобретают металлический привкус. Например, томаты и томатный сок в такой таре хранить можно не более года.

Существенно продлить срок хранения удалось Ие Путиловой. Долгое время она занималась созданием ингибиторов кислотной эрозии. В частности, разработала специальные препараты, которые позволяли транспортировать и хранить соляную кислоту в железных емкостях. Это открытие было сделано еще во время войны, а все последующие годы она искала применение методики в других направлениях. Всего она стала соавтором 18 патентов, первый был получен в 1948 году, а последний – в 1989 году, за восемь месяцев до смерти.

Существенно продлить срок хранения удалось Ие Путиловой. Долгое время она занималась созданием ингибиторов кислотной эрозии. В частности, разработала специальные препараты, которые позволяли транспортировать и хранить соляную кислоту в железных емкостях. Это открытие было сделано еще во время войны, а все последующие годы она искала применение методики в других направлениях. Всего она стала соавтором 18 патентов, первый был получен в 1948 году, а последний – в 1989 году, за восемь месяцев до смерти.

Технология, предложенная ею, была очень простой: во время расфасовки в продукт добавляли смесь из желатина и аскорбиновой кислоты. Патент был опубликован в 1977 году. Экономический эффект от применения изобретения был указан на уровне 100 тысяч рублей. Судя по современной продукции, в которой упоминание Е300 (то есть той самой аскорбиновой кислоты) встречается почти на каждой банке, Путилова сильно приуменьшила экономию.

Увы, советскую промышленность метод не заинтересовал. Руководители предприятий времен застоя побоялись менять существующую технологию. Да и в стране наблюдался дефицит аскорбиновой кислоты. Действующих мощностей и так не хватало, а тут еще новые расходы.

Увы, советскую промышленность метод не заинтересовал. Руководители предприятий времен застоя побоялись менять существующую технологию. Да и в стране наблюдался дефицит аскорбиновой кислоты. Действующих мощностей и так не хватало, а тут еще новые расходы.

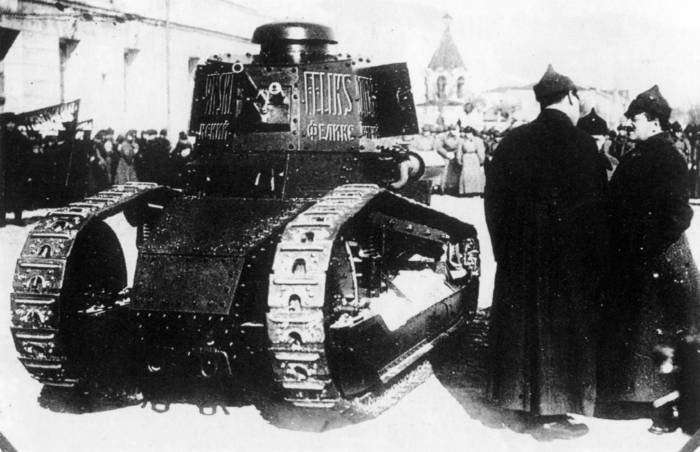

Лиля Пальмен, танки и моторы

Советское танкостроение создало несколько отличных боевых машин. Вот только мало кто знает, что в самом начале значительный вклад в его развитие внесла женщина. Финская баронесса Лили-Мария Яльмаровна Пальмен не уехала из страны после революции. Вместо этого она закончила Технологический институт, а в 1925 начала работать в конструкторском бюро завода «Большевик». Буквально через год, как единственный дипломированный моторостроитель, она по сути руководила созданием новых двигателей.

Изначально первые советские танки – это всего лишь копии европейских машин, прежде всего французских. В 1926 году было принято решение создать полностью отечественный танк. Им и стал МС-1 (Т-18). Пальмен использовала конструкцию авиамотора Микулина, но при этом значительно его переработала. При этом ей приходилось бороться не только с техническими сложностями, но и с ужасным качеством сборки. Ни мотор, ни сам танк нельзя назвать идеальными, но это была первая модель полностью советского танка, принятого на вооружение. Некоторые машины дожили до Великой отечественной войны. Занималась Пальмен и разработкой полностью своего авиамотора.

К сожалению, развернуться в полную силу ей не удалось. В 1933 году ее арестовали и дали 10 лет лагерей, которые она провела в Карлаге. Кроме приговора, ее лишили и заслуженной славы: во всех справочниках вычеркнули любые упоминания об ее участии в разработке МС-1. Что интересно, в Карлаге она не оставила проектирование и даже создала весьма эффективный газогенераторный мотор, который работал на буром угле.

К сожалению, развернуться в полную силу ей не удалось. В 1933 году ее арестовали и дали 10 лет лагерей, которые она провела в Карлаге. Кроме приговора, ее лишили и заслуженной славы: во всех справочниках вычеркнули любые упоминания об ее участии в разработке МС-1. Что интересно, в Карлаге она не оставила проектирование и даже создала весьма эффективный газогенераторный мотор, который работал на буром угле.

Источник:

Ссылки по теме:

- Коты, которых поймали с поличным

- Испытание нижнего белья на устойчивость к износу

- Небольшой финансовый тренинг

- Попытка побега мусорного контейнера

- Атомный ледокол чуть не снёс палатку со спящим рыбаком

1. Молния на сапожках? Так еще в первую мировую "молнию" продвигали как застежку для комбинезонов пилотов. Это очень большая гордость и феминизм продвинуть пилотские застежки на бабские сапоги. Мужики б не догадались! Слава бабам феминисткам!

2. Пайетки огнеупорные (ну нифига не знаю что это такое, но это однозначно сталинская премия!)

3. Наталья Бехтерева подключила Мужика по USB в 1968? Респект бабам и уважуха... Ибо мужики в 1968 даже не слышали про USB... Отсталая раса, что возьмешь...

4. Про последнюю бабу и говорить не хочется... Ее арестовали в 1933 за попытки продвижения танка МС-1... Когда с 1931 (на 2 года раньше) в серию уже пошел Т-26, кроющий МС-1 как бык корову....

Потом, когда на физике изучали поляризационные решетки, я, простой деревенский парнишка, не бывавший в больших городах, в начале 80-х, придумал, что это можно использовать для стереокино. И какое же было мое разочарование, когда учитель физики сказал, что оно уже и так работает на этом принципе.

В итоге патентов потом не получал ни на что, но несколько полностью своих идей в программах я все же реализовал, когда работать начал, ну, например объектно-ориентированное программирование для полностью досовского однопоточного Карат-М , на основе резидентников - ассемблерных модулей, шифрования "на ходу" стандартных DBF для того же Foxpro, на который потом перешли и с которого и содран был полностью советский Карат ( в конце 80-х и 90-е особо не заморачивались лицензиями)...

Был какой то рассказ, где в обществе было типа строго по "отдаче" от человека, денег не было вообще. Стоило придумать какое то рационализаторское предложение, произнести его вслух или написать на бумаге, как на следующий день его внедряли, а автор начинал получать "повышенное" содержание в зависимости от полезности.

Вот так вот проживешь жизнь, чуть ли не окрыленный в юношестве, что можно же придумывать очень много полезного для общества, для науки, читая Юный техник, Науку и Жизнь, Моделист-конструктор (кстати, одно время все эти журналы выписывали родители по моей просьбе, хотя и не дешево это было для сельских учителей). Представляешь себя и конструктором автомобилей, и самолетов, но потихоньку, по мере прохождения этапов школа - универ - первая работа, в тебе МЕДЛЕННО УМИРАЕТ ЭТОТ ЮНЫЙ МАЛЬЧИК-БУДУЩИЙ КОНСТРУКТОР, так как нахрен ты не нужен, нужны было быть комсомольским деятелем и попасть вовремя и в нужной кампании на ТОТ ПИР, чтобы быть в наше время "именитым".

PS я могу об этом судить, имею моральное право - мне уже полтинник скоро.

однако,

все равно сосемс))