Bf 109Е

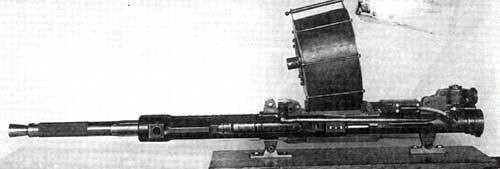

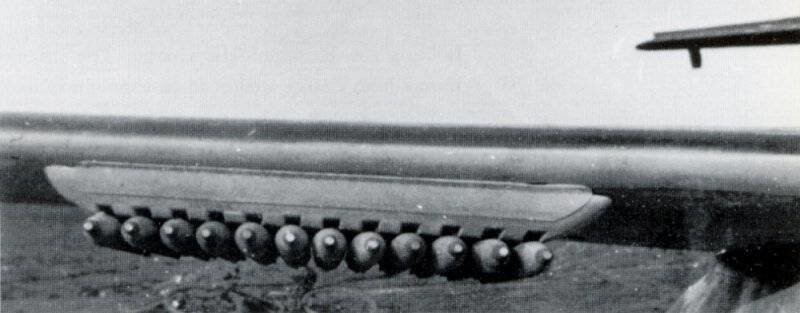

20-мм пушка MG FF

Авиационная пушка MG FF в крыле истребителя

Bf 109E-4 с 250-кг бомбой летит на бомбежку в район Сталинграда

История боевого применения тяжелых истребителей Bf.110 на советско-германском фронте во многом сходна с боевой карьерой Bf.109Е. После того как Bf 110 потерпел фиаско в роли истребителя в Битве за Британию его переклассифицировали в штурмовики. При этом кабина ударных самолётов спереди имела 12 мм броню и 57 мм бронестекло, стрелок был защищен 8 мм бронёй. На боковых панелях кабины использовались 35 мм бронестёкла. Толщина брони снизу составляла 8-10 мм.

Bf 110D

Без бомбовой нагрузки, на высоте 4000 м ударный Bf 110F развивал скорость 560 км/ч. Практическая дальность составляла 1200 км. Штурмовик с такими характеристиками мог вполне успешно действовать в начальный период войны без истребительного прикрытия. Избавившись от бомб, он имел все шансы уйти от советских истребителей. В то же время попытки пилотов Bf 110 вести активный воздушный бой с одномоторными истребителями часто заканчивались для них плачевно. Тяжелый двухмоторный «Мессершмитт» со взлётной массой 9000 кг безнадёжно проигрывал однодвигательным машинам по скороподъёмности и манёвренности.

Так как 20-мм пушки MG FF были признаны слишком слабыми, в конце 1941 года стали появляться варианты с 30-мм пушками МК 101 и МК 108 и даже с 37-мм пушкой BK 3.7.

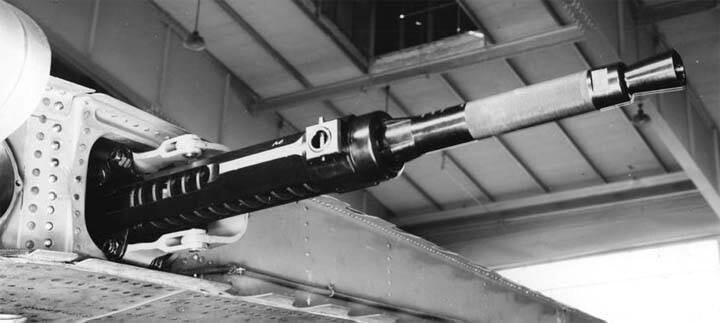

30-мм пушка МК 101

Те же самые бронебойные снаряды использовались в других немецких 30-мм авиационных пушках. Однако ввиду хронической нехватки вольфрама снарядов с твердосплавными сердечниками произвели не много. Обычные же бронебойные снаряды могли с достаточной вероятностью пробить броню только лёгких танков, средние Т-34 и тяжелые КВ для них, как правило, были неуязвимы. Впрочем, заброневой поражающий эффект твердосплавных сердечников даже в случае пробития танковой брони был очень скромным. Как правило, всё заканчивалось тем, что в броне образовывалось отверстие небольшого диаметра, а сам сердечник из карбида вольфрама после пробития рассыпался в порошок.

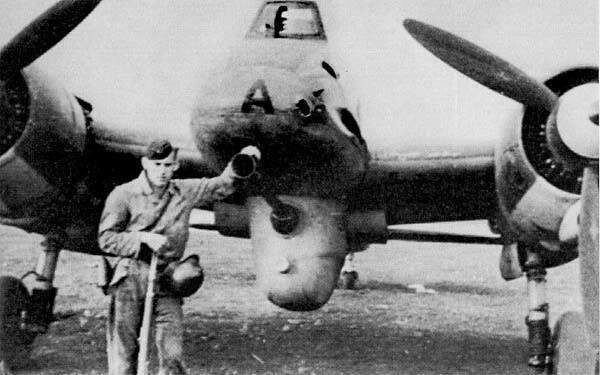

Bf.110G-2/R1 с 37-мм пушкой ВК 3.7

Сейчас мало кто помнит о немецком штурмовике Hs 123, а ведь он активно воевал до второй половины 1943 года и даже участвовал в сражениях под Курском. Архаичный биплан, созданный в середине 30-х, оказался очень востребованным и уцелевшие в боях машины летали до полного износа. Так как самолёт считался устаревшим уже к концу 30-х, построено было всего около 250 экземпляров.

Hs 123А

Звездообразный девятицилиндровый двигатель воздушного охлаждения ВМW 132D мощностью 880 л.с. позволял развивать в горизонтальном полёте на высоте 1200 м скорость 341 км/ч. Что примерно соответствовало максимальной скорости советского истребителя И-15бис. Такая скорость была практическим пределом для самолёта с неубирающимися шасси, но в отличие от советских бипланов Hs 123 был построен из дюраля, что делало его более живучим к боевым повреждениям и увеличивало ресурс планера.

Вообще в руках опытных пилотов штурмовой «Хеншель» оказался очень эффективным ударным самолётом. Хотя лётчик первоначально был защищён бронёй только сзади, боевая живучесть биплана оказалась настолько высокой, что он заслужил репутацию «не убиваемого». По сравнению с другими самолётами непосредственной авиационной поддержки, боевые потери Hs 123 оказались существенно меньшими. Так, во время Польской компании гораздо более современные пикировщики Ju 87 потеряли около 11% из участвовавших в боевых действиях, в то же время от огня противника было сбито 2 «Хеншеля» из 36 принявших участие в боях.

Достаточно высокая боевая живучесть Hs 123 объяснялась не только цельнометаллической конструкцией, спереди лётчика прикрывал двигатель воздушного охлаждения, который неплохо держал боевые повреждения. К тому же в начальный период войны, когда немецкая авиация доминировала над полем боя, зенитное прикрытие советских войск было откровенно слабым, а основным средством ПВО в прифронтовой полосе были счетверенные зенитные установки на основе пулемета «Максим». Важным достоинством штурмовых бипланов оказалась их способность совершать боевые вылеты с раскисших грунтовых аэродромов, чего не могли делать другие немецкие самолёты.

В связи со справедливой критикой слабого наступательного вооружения, начиная с лета 1941 года на Hs 123А стали подвешивать контейнеры с 20-мм пушками MG FF – это конечно не сильно повысило противотанковый потенциал машины, но зато увеличило эффективность против грузовиков и паровозов.

Hs 123А, сбитый в ноябре 1941 года по Москвой

В 1942 году Hs 123 использовались на фронте даже в больших масштабах, чем год назад. Для увеличения их численности на фронте самолёты изъяли из лётных школ и тыловых частей. Более того, с авиационных свалок собирали и восстанавливали пригодные к дальнейшему использованию Хеншели. Ряд высших чинов люфтваффе ратовал о возобновлении производства безнадёжно устаревшего самолёта. Всё это конечно происходило не от хорошей жизни. Уже зимой 1941 года стало ясно, что быстрой победы не получилось, и война на Востоке затягивается. При этом советские ВВС и ПВО оправились от первоначального шока, наземные части и военачальники РККА получили определённый боевой опыт, а советская промышленность начала перестраиваться на военные рельсы. В люфтваффе же, наоборот, стал ощущаться дефицит квалифицированных пилотов и авиационной техники. Именно поэтому стал так востребован простой в управлении, неприхотливый в обслуживании, живучий и достаточно эффективный штурмовик Hs 123.

На советско-германском фронте этот самолёт активно воевал до второй половины 1943 года. Хорошая управляемость и высокая маневренность позволяли ему, действуя вблизи земли, уклоняться от атак советских истребителей. К середине войны в связи с возросшей мощью советской зенитной артиллерии пилоты «Хеншелей» старались не углубляться за линию фронта, их основные цели были на передовой. Неизбежные потери и износ материальной части привели к тому, что к 1944 году в частях первой линии штурмовиков Hs 123 не осталось. Малое число построенных Hs 123 во многом связано с тем, что вскоре после начала серийного производства «Хеншелей» было принято решение о принятии на вооружение более совершенного пикирующего бомбардировщика.

В середине 30-х с ростом скорости полёта боевых самолётов стало ясно, что поразить точечную цель с горизонтального полёта одной бомбой практически невозможно. Требовалось либо многократно повышать бомбовую нагрузку, либо увеличивать число бомбардировщиков, участвующих в боевом вылете. И то и другое оказывалось слишком затратным и труднореализуемым на практике. Немцы внимательно следили за американскими опытами в деле создания лёгкого пикирующего бомбардировщика, и во второй половине 1933 года Министерство авиации Германии объявило конкурс на разработку собственного пикировщика. На первом этапе конкурса предполагалось создание относительно простой машины, на которой можно было бы получить соответствующий опыт и отработать боевые приёмы применения пикирующего бомбардировщика. Победителем первого этапа конкурса как раз и стала фирма Henschel Flugzeug-Werke AG со своим Hs 123. На втором этапе на вооружение должен был поступить боевой самолет с более высокими летными данными и максимальной бомбовой нагрузкой близкой к 1000 кг.

Победителем второго этапа конкурса объявили Ju 87 фирмы Junkers. Свой первый полёт он совершил в 1935 году – практически одновременно с Hs 123. Это был двухместный однодвигательный моноплан с крылом типа «перевёрнутая чайка» и неубирающимся шасси. Ju 87 известен так же как Stuka – сокращённое нем. Sturzkampfflugzeug — пикирующий бомбардировщик. Из-за неубирающихся шасси с крупными обтекателями советские солдаты впоследствии прозвали этот самолёт «лаптёжником».

Ju 87А-1

Впоследствии в схему автоматического вывода из пике включили высотомер, определявший момент вывода, даже если сброса бомбы не произошло. В случае необходимости пилот, приложив большее усилие на ручке, мог взять управление на себя. Поиск цели облегчался наличием наблюдательного окна в полу кабины. Угол пикирования на цель составлял 60-90°. Для того чтобы пилоту было проще контролировать угол пикирования относительно горизонта, на остеклении фонаря кабины наносилась специальная градуированная сетка.

Самолёты первой модификации так и не стали по-настоящему боевыми машинами, хотя им довелось принять боевое крещение в Испании. На «Антонах» стоял слишком слабый двигатель, и была недоработана винтомоторная группа. Это ограничивало максимальную скорость величиной 320 км/ч, снижало бомбовую нагрузку и потолок. Тем не менее, в Испании была подтверждена жизнеспособность концепции пикирующего бомбардировщика, что дало толчок к совершенствованию «Штуки». Осенью 1938 года началось серийное производство Ju 87B-1 (Берта) с двигателем жидкостного охлаждения Jumo 211А-1 мощностью 1000 л.с. С этим мотором максимальная скорость горизонтального полёта составила 380 км/ч, а бомбовая нагрузка 500 кг (в перегруз 750 кг).

Существенные изменения были внесены в состав оборудования и в вооружение. В кабине установили более совершенные приборы и прицелы. Хвост защищал 7,92-мм пулемет MG 15 в шаровой установке с увеличенными углами обстрела. Наступательное вооружение усилили вторым 7,92-мм пулемётом MG 17. В распоряжении пилота появилось устройство Abfanggerat, обеспечивающее безопасное бомбометание с пикирования. После ввода в пикирование в наушниках шлемофона летчика раздавался частый сигнал. После пролета предварительно установленной высоты сброса бомбы сигнал исчезал. Одновременно с нажатием на кнопку сброса бомб происходила перестановка триммеров на рулях высоты, и изменялся угол установки лопастей винта.

Впервые против танков «Штуки» успешно действовали во Франции в 1940 году, продемонстрировав неплохую боевую эффективность. Но в основном они играли роль «воздушной артиллерии», действуя по заявкам наземных войск — громили укрепления противника, подавляли артиллерийские позиции, блокировали подход резервов и подвоз припасов. Надо сказать, что Ju 87 вполне соответствовали взглядам немецких генералов на стратегию ведения наступательных операций. Пикировщики точными бомбовыми ударами сметали на пути танковых «клиньев» батареи противотанковых орудий, огневые точки и узлы сопротивления обороняющегося противника. Согласно немецким данным, в условиях боев 1941-1942 гг. немецкие пикировщики и штурмовики могли уничтожить и вывести из строя до 15% общего количества целей на поле боя.

К середине 1941 года «Люфтваффе» имели отлаженную систему управления авиацией над полем боя и взаимодействия с наземными войсками. На всех ударных немецких самолётах имелись качественные, надёжно работающие радиостанции, а лётный состав обладал хорошими навыками использования радио в воздухе для управления и наведения на поле боя. Авианаводчики, находящиеся в боевых порядках сухопутных войск, имели практический опыт организации управления авиацией над полем боя и наведения на наземные цели. Непосредственно для размещения авианаводчиков использовались специальные радиофицированные бронемашины или командирские танки. В случае обнаружения танков противника они зачастую подвергались бомбово-штурмовому удару, ещё до того, как успевали атаковать немецкие войска.

«Штука» был идеальным ударным самолётом поля боя в начальный период войны, когда немецкая авиация господствовала в воздухе, а наземная противовоздушная оборона советских войск являлась слабой. Но немецкие пикировщики оказались очень лакомой целью для советских истребителей, даже для «старичков» И-16 и И-153. Для того чтобы оторваться от истребителей скоростных данных Ju 87 было недостаточно, а слабое вооружение и недостаточная для ведения воздушного боя манёвренность не позволяли эффективно защитить себя в воздушном бою. В связи с этим для сопровождения пикировщиков пришлось выделять дополнительные истребители. Но потери Ju 87 стали расти и от зенитного огня.

При нехватке специализированных зенитных средств советское командование уделяло большое внимание подготовке личного состава линейных пехотных подразделений ведению огня из личного стрелкового оружия по воздушным целям. В обороне для ручных и станковых пулемётов и противотанковых ружей оборудовались специальные позиции с самодельными или полукустарными зенитными приспособлениями, на которых постоянно дежурили выделенные расчёты. Эта вынужденная «самодеятельность» давала определённый эффект. С учётом того, что пикировщик Ju 87 не имел особой бронезащиты, зачастую одной винтовочной пули, попавшей в радиатор двигателя, было достаточно, чтобы самолёт не вернулся на свой аэродром.

Уже осенью 1941 года немецкие лётчики отмечали увеличение потерь от зенитного огня при нанесении ударов по переднему краю. При интенсивном обстреле с земли пилоты пикирующих бомбардировщиков старались увеличить высоту сброса бомб и снижали количество заходов на цель, что конечно не могло не сказаться на эффективности авиаударов. По мере насыщения ВВС РККА истребителями новых типов и усиления зенитного прикрытия результативность действий «лаптёжников» резко упала, а потери стали неприемлемыми. Немецкая авиационная промышленность до определённого момента могла восполнить убыль техники, но уже в 1942 году стала ощущаться нехватка опытных лётных кадров.

В то же время командование люфтваффе было не готово отказаться от достаточно эффективного пикировщика. На основании опыта боевых действий была проведена тотальная модернизация бомбардировщика. Для повышения лётных данных на Ju 87D («Дора»), который поступил на фронт в начале 1942 года, установили двигатель Jumo-211P мощностью 1500 л.с. Максимальная скорость при этом составила 400 км/ч, а бомбовая нагрузка в перегрузочном варианте увеличилась до 1800 кг. Для снижения уязвимости от зенитного огня было усилено локальное бронирование, которое сильно отличалось в зависимости от производственной серии.

Ju 87D-5

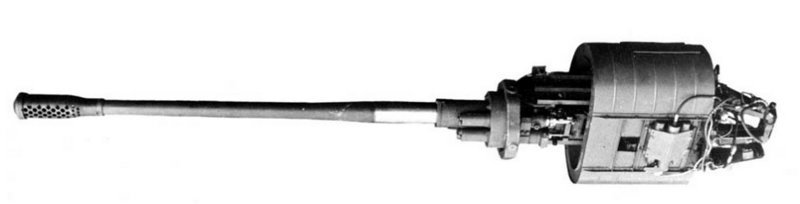

В рамках данного цикла наибольший интерес представляет самолёты модификаций Ju 87G-1 и G-2 («Густав»). Данные машины созданы на базе Ju 87D-3 и D-5 и, как правило, переоборудовались из строевых самолётов в полевых мастерских. Но часть противотанковых штурмовиков Ju 87G-2 были новыми, они отличались от модификации Ju 87G-1 увеличенным размахом крыла. Тормозные щитки отсутствовали на всех машинах. Основным назначением «Густава» стала борьба с советскими танками. Для этого штурмовик вооружили двумя длинноствольными 37-мм орудиями ВК 3.7, которое до этого уже применялось на самолётах Bf.110G-2/R1. На небольшой части самолётов модификации Ju 87G-2 сохранились 20-мм крыльевые пушки MG151/20. Но такие самолёты не пользовались популярностью среди пилотов из-за слишком заметного падения лётных характеристик.

Ju 87G-1

Снаряжение боекомплекта 37-мм пушки ВК 3.7

На поле боя, помимо специализированных штурмовиков и пикировщиков, неоднократно отмечалась «работа» с низких высот и с бреющего полета двухмоторных бомбардировщиков Ju 88 и He 111, которые обстреливали и бомбили боевые порядки советских частей. Это имело место в начальный период войны, года самолёты люфтваффе практически беспрепятственно утюжили наш передний край и ближние тылы. Однако немцы вынужденно вернулись к аналогичной практике в завершающий период войны. Остановить наступательный порыв советских войск это не помогло, а вот потери в бомбардировщиках у немцев оказались очень значительными. Для ударов по советским войскам использовались даже тяжелые ночные истребители Ju 88C, которые строились на базе бомбардировщика Ju 88А-5.

Тяжелый истребитель Ju 88C-6

Ещё в конце 1941 года командование вермахта изъявило желание получить противотанковый самолёт с мощным орудием, способным с одного выстрела уничтожать средние и тяжелые танки противника. Работы шли неспешно, и первая партия из 18 Ju 88P-1 с 75-мм орудием ВК 7.5 под кабиной и усиленной бронезащитой была передана в войска осенью 1943 года.

На самолёте установили адаптированный для использования в авиации вариант противотанковой пушки PaK 40 длиной ствола в 46 калибров. Полуавтоматическое орудие с горизонтальным клиновым затвором перезаряжалось вручную. В 75-мм авиационной пушке могла использоваться вся номенклатура боеприпасов, применимая в противотанковом орудии. Для снижения отдачи орудие оснастили дульным тормозом. Скорострельность 75-мм пушки была не высокой, за время атаки пилот успевал произвести не более 2 выстрелов. Пушка и крупногабаритный обтекатель сильно увеличили лобовое сопротивление Ju 88Р-1 и сделали самолёт очень сложным в управлении и уязвимым для истребителей. Максимальная скорость у земли снизилась до 390 км/ч.

Ju 88P-1

Низкая боевая эффективность тяжелых штурмовиков с 75-мм пушкой объясняется их большой уязвимостью, чрезмерной отдачей и низкой скорострельностью орудия. Для повышения практической скорострельности велась разработка электропневматического автоматизированного механизма досылания снарядов из радиального магазина. Практическая скорострельность орудия с автоматом заряжания составила 30 выстр/мин. Существовал как минимум один двухмоторный Юнкерс с 75-мм автоматической пушкой. Впоследствии от установки пушек ВК 7.5 на штурмовых вариантах Ju 88 отказались, предпочтя заменить их на менее мощные, но зато не такие тяжелые и громоздкие 37-мм ВК 3.7 и 50-мм ВК 5. Пушки меньшего калибра обладали более высокой скорострельностью и не столь сокрушительной отдачей. Они больше подходили для использования в авиации, хотя и не являлись идеалом.

Ju 88Р-2

Один самолёт с 37-мм пушками был переделан для установки 50-мм орудия ВК 5. Авиационная 50-мм автоматическая пушка создана путём переделки из танковой 60-калиберной полуавтоматической пушки KwK 39 с вертикальным клиновым затвором.

50-мм авиационная пушка ВК 5.

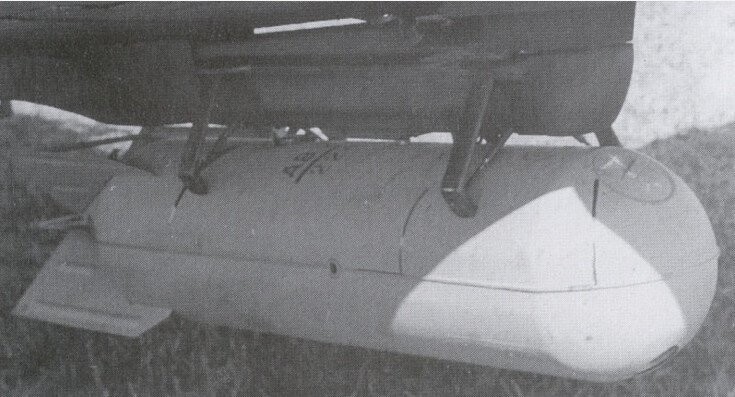

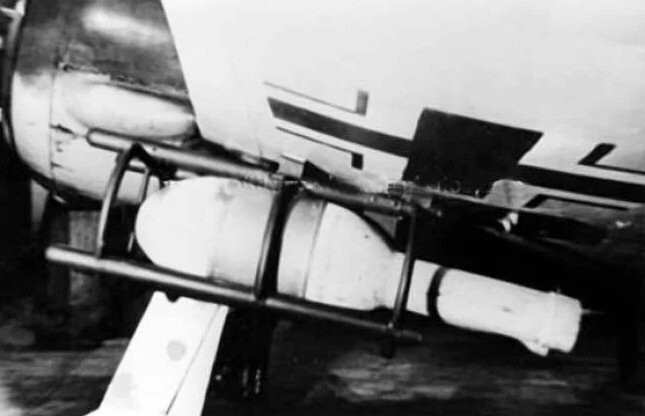

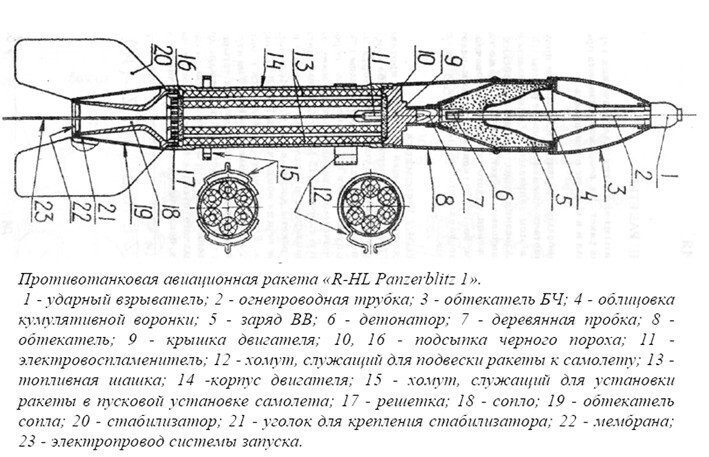

В начале 1944 года начались поставки тяжелых штурмовиков Ju 88Р-4 с 50-мм орудием. В разных источниках указывается различное число построенных экземпляров: от 32 до 40 машин. Возможно, речь идёт также об опытных и самолётах, переоборудованных из других модификаций. Часть противотанковых «восемьдесятвосьмых» вооружалась также реактивными снарядами R4/M-HL Panzerblitz 2 с кумулятивной боевой частью.

Из-за незначительного числа построенных Ju 88Р оценить их боевую эффективность сложно. Машины с тяжелым артиллерийским вооружением могли бы результативно действовать в начальный период войны, но тогда основные задачи по уничтожению наземных целей успешно решались пикировщиками и истребителями-бомбардировщиками. После потери немцами господства в воздухе и многократного роста мощи советских танковых армий, тяжелые штурмовики, действующие днём над полем боя, были обречены на катастрофические потери. Впрочем, Ju 88 не был единственным многомоторным самолётом люфтваффе, на который предполагалось ставить орудия калибром более 37-мм. Так, 50 и 75-мм орудиями предполагалось вооружать тяжелый штурмовик, который создавался на базе дальнего бомбардировщика Не 177.

Хотя к началу войны с Советским Союзом в люфтваффе имелось значительное количество пикировщиков и истребителей-бомбардировщиков, в Германии велись работы по созданию бронированных штурмовиков. Такая машина для поддержки своих и уничтожения вражеских танков разрабатывалась по заданию Министерства авиации. Согласно требованиям, оформленным к 1937 году, для уменьшения поражаемой площади и экономии веса самолёт должен был быть одноместным. Живучесть предлагалось повысить за счёт использования двух двигателей воздушного охлаждения. Отсутствие оборонительной огневой точки для защиты задней полусферы должно было компенсироваться истребителями сопровождения.

Самолёт, получивший обозначение Hs 129, впервые поднялся в воздух в мае 1939 года. По уровню защищённости этой машине на момент создания не было равных. Передняя часть кабины была выполнена из 12 мм брони, такой же толщины был пол, стенки кабины имели толщину 6 мм. Пилот сидел в кресле с бронеспинкой и бронезаголовником. Прозрачные части фонаря из 75 мм бронестекла. Передняя часть кабины гарантированно выдерживала обстрел бронебойными пулями винтовочного калибра, и с большой долей вероятности защищала от огня крупнокалиберных пулемётов.

Для снижения массы брони кабину спроектировали очень тесной, её ширина на уровне плеч пилота составляла всего 60 см. Низкое расположение кресла стало причиной использования очень короткой ручки управления, которая не нравилась летчикам. Из-за тесноты пришлось отказаться от установки в кабине нормального набора контрольных приборов. Ввиду ограниченного места на приборной доске приборы контроля двигателей были вынесены на внутренние стороны мотогондол. Коллиматорный прицел размещался в бронированном кожухе перед лобовым стеклом. Платой за хорошую защищённость стал очень плохой обзор по бокам. О том, чтобы визуально контролировать заднюю полусферу, речь вообще не шла.

Самолёт с максимальной взлётной массой 5000 кг оснащался двумя двигателями воздушного охлаждения французского производства Gnome-Rһone 14M 04/05 мощностью 700 л.с. Максимальная скорость полёта на малой высоте без внешних подвесок составляла 350 км/ч. Практическая дальность- 550 км. Встроенное вооружение состояло из двух 20-мм пушек MG-151/20 и двух 7,92-мм пулемётов MG-17. На наружной подвеске могла быть размещена боевая нагрузка общей массой до 250 кг – включая одну 250 кг авиабомбу, или до четырёх 50 кг бомб или бомбовых контейнеров АВ-24. На центральном узле вместо крупнокалиберной авиабомбы или топливного бака, как правило, размещали контейнер с 30-мм пушкой МК-101 с боекомплектом на 30 снарядов, или контейнер с четырьмя пулемётами MG-17 калибра 7,92 мм. Различные варианты сменного вооружения позволяли готовить штурмовик к боевому вылету в зависимости от конкретной задачи.

Испытания штурмового «Хеншеля» выявили массу недостатков. Основными претензиями были теснота и плохой обзор из кабины, недостаточная тяговооруженность, обусловленная слабыми и ненадёжными двигателями и малая бомбовая нагрузка. В случае выхода из строя одного мотора, самолёт не мог лететь без снижения на оставшемся. Выяснилось, что Hs 129 не был способен пикировать с углом более 30°, в этом случае нагрузка на ручку управления при выводе из пике превышала физические возможности пилота. Летчики, как правило, старались не превышать угол пикирования 15°. При больших значениях имелась вероятность, что самолет с бомбами на внешней подвеске может просто не уйти вверх и врезаться в землю. Хорошая устойчивость на малой высоте позволяла точно вести огонь по выбранной цели, но быстро изменить траекторию полёта было невозможно.

Hs-129B

Хотя боевые вылеты выполнялись достаточно интенсивно, за две недели боёв в Крыму от зенитного огня был потерян всего один Hs-129. Впрочем, в условиях высокой запыленности воздуха выявилась не надёжная работа моторов «Гном-Ронн», на которых не было воздушных фильтров. Пыль также забивала втулки воздушных винтов, что затрудняло запуск двигателей. Обычным явлением было, когда французские моторы не выдавали полной мощности, а зачастую внезапно останавливались или загорались в воздухе. Выявилась уязвимость протектированных, но не прикрытых бронёй топливных и масляных баков.

Мероприятия по повышению надежности двигателей и некоторые улучшения в топливной системе реализовали на модификации Hs-129В-2. Выпуск этой модели начался в мае 1942 года. С учётом пожеланий боевых лётчиков на Hs-129В-2 вносились улучшения. Из-за установки дополнительного оборудования и бронирования двигателей максимальная взлётная масса Hs-129В-2 возросла на 200 кг, а дальность полёта уменьшилась до 680 км. Также изменилась форма носовой части фюзеляжа, благодаря чему улучшился обзор вперёд — вниз. Начиная с декабря 1942 года самолёты оборудовались бензиновыми обогревателями кабины. Бросающимся в глаза внешним отличием самолетов, оборудованных печками, стала большая дыра воздухозаборника в носовой части фюзеляжа.

После боевого дебюта в Крыму «Хеншели» перебросили под Харьков, где они приняли участие в отражении контрнаступления советских войск в мае 1942 года. Здесь зенитное прикрытие и противодействие истребителей было гораздо сильней, и эскадрильи штурмовиков потеряли 7 Hs-129. В то же время, по немецким данным, при помощи 30-мм пушек МК-101 пилотам «Хеншелей», действовавшим в районе Воронежа и Харькова, удалось подбить 23 советских танка.

Ко второй половине 1942 года относительно немногочисленные эскадрильи, вооруженные Hs-129 с 30-мм пушками, стали своего рода «пожарными командами», которые немецкое командование при угрозе прорыва советских танков перебрасывало с одного участка фронта на другой. Так, 19 ноября 1942 года, после того как примерно 250 советских танков прорвали оборону итальянских войск на участке в междуречье Дона и Волги, против них задействовали шесть Hs 129B-1. Согласно данным фотокинопулемётов, за два дня боёв пилотам «Хеншелей» засчитали уничтожение 10 танков. Впрочем, повлиять на ход боёв боевые вылеты бронированных истребителей танков на этом участке фронта не смогли.

К середине 1943 года на Восточном фронте имелось пять отдельных противотанковых эскадрилий Hs 129B-2. Для участия в операции «Цитадель» четыре из них к началу июня сосредоточили на отдельном аэродроме в Запорожье. При этом штат каждой эскадрильи увеличили с 12 до 16 самолётов. Всего к началу сражения под Курском удалось подготовить 68 «истребителей танков». Пилоты штурмовиков, воевавшие под Курском с 5 по 11 июля, заявили об уничтожении не менее 70 советских танков.

Как уже говорилось в предыдущей публикации, обычные 30-мм бронебойные снаряды были малоэффективны против «тридцатьчетвёрок», а снарядов с твердосплавным сердечником всегда не хватало. В связи с этим предпринимались попытки усиления противотанкового вооружения Hs-129. К началу сражений под Курском в состав вооружения «Хеншелей» ввели новые подвесные 30-мм пушки МК 103.

Снаряжение боекомплекта 30-мм пушки МК 103 на Hs-129

Хотя использование 30-мм снарядов с металлокерамическим сердечником, известных как Hartkernmunition (нем. — боеприпас с твёрдым сердечником), было ограниченным, пилотам «Хеншелей» удалось добиться определённых успехов в борьбе с советскими танками. В ходе боевых действий была выработана оптимальная тактика: атака танка производилась с кормы, при этом лётчик снижал скорость и полого пикировал на цель, ведя огонь из пушки до полного израсходования боекомплекта. Благодаря этому увеличивалась вероятность поражения танка, но в ходе боевого вылета было реально поразить не больше одной бронированной цели. Некоторым опытным пилотам якобы удавалось добиться точности стрельбы, при которой 60% снарядов попадали в цель. Большое значение имел своевременное начало атаки, для этого требовалось наличие большого опыта, мастерства и интуиции пилота, поскольку во время пологого пикирования корректировать полёт тяжелой машины было очень трудно.

Для повышения противотанкового потенциала следующим шагом стала установка на Hs-129B-2/R3 37-мм пушки ВК 3.7 с боекомплектом 12 снарядов. Однако и без того невысокие лётные данные «Хеншеля» после подвески 37-мм орудия упали. Пилоты отмечали усложнившуюся технику пилотирования, большую вибрацию и сильный пикирующий момент при стрельбе. Ввиду невысокой практической скорострельности, в ходе одной атаки можно было произвести 2-4 прицельных выстрела. В результате от крупносерийного строительства Hs-129B-2/R3 с 37-мм пушкой ВК 3.7 отказались. Примерно такой же практической скорострельностью при сравнимом весе обладала 50-мм пушка ВК 5, но она на Hs-129 не монтировалась.

Самым крупнокалиберным орудием, устанавливаемым на «Хеншель», стала 75-мм пушка ВК 7.5. Осенью 1943 года подобное орудие пытались использовать на истребителе танков Ju 88P-1. Но ввиду невысокой практической скорострельности эффективность стрельбы оказалась низкой. Однако это не остановило конструкторов фирмы «Хеншель». Основываясь на опыте использования в авиации 50-мм пушки ВК 5, для 75-мм орудия был создан аналогичный пневмоэлектрический механизм перезаряжания с радиальным магазином на 12 снарядов (по другим данным 16 снарядов). Масса орудия с механизмом досылания снарядов и боекомплектом составила 705 кг. Для уменьшения отдачи пушку снабдили дульным тормозом.

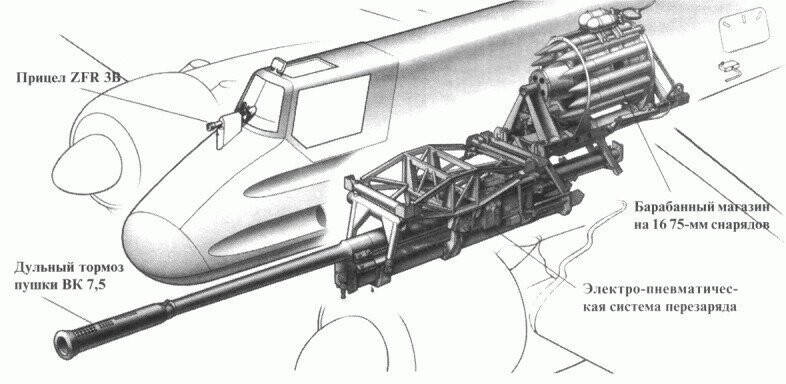

Схема размещения 75-мм орудия ВК 7.5 на истребителе танков Hs 129B-3/Wa

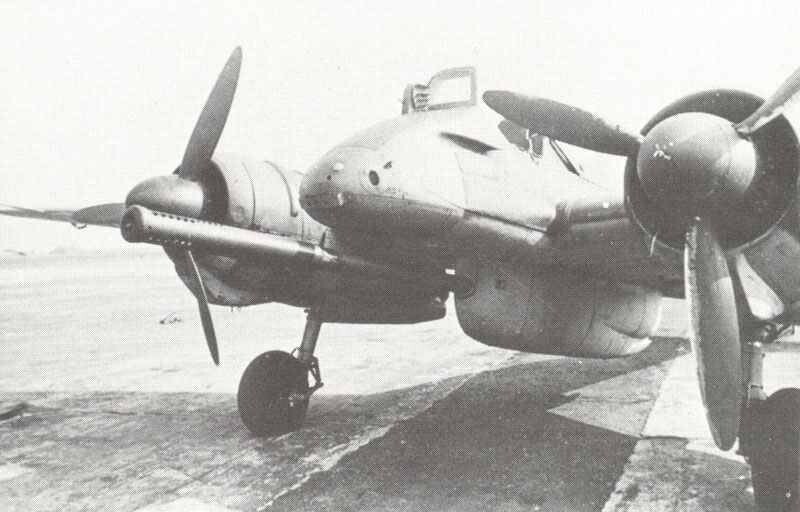

Истребитель танков Hs 129B-3/Wa

В то же время, при отсутствии истребительного сопровождения Hs-129 часто несли тяжелые потери. Бронированный «Хеншель» считался очень лёгкой добычей у наших истребителей. Боевое применение Hs-129 продолжалось до начала 1945 года, но к апрелю исправных машин в строю почти не осталось. Пилоты «Хеншелей», уцелевшие в мясорубке Восточного фронта, по большей части пересели на штурмовые варианты FW 190

С приходом понимания, что война на Востоке затягивается, немецкое командование также осознало необходимость замены имеющихся истребителей-бомбардировщиков и пикировщиков. Всё нарастающее усиление советской зенитной артиллерии и увеличение числа выпуска истребителей новых типов вело к росту потерь в ударных эскадрильях люфтваффе. На фронте требовался достаточно живучий скоростной самолёт с мощным встроенным вооружением и приличной бомбовой нагрузкой, способный в случае необходимости постоять за себя в воздушном бою. На эту роль вполне подходил истребитель FW 190 с двигателем воздушного охлаждения. Самолёт был создан фирмой Focke-Wulf Flugzeugbau GmbH в 1939 году и появился на советско-германском фронте в сентябре 1942 года.

Истребители Fw 190 оказались сложным противником в воздушном бою, в то же время достаточно живучий звездообразный двигатель воздушного охлаждения обеспечивал защиту пилота спереди, а мощное вооружение делало его неплохим штурмовиком. Первой специально адаптированной для ударов по наземным целям модификацией стал FW-190A-3/U3. На этой машине козырёк фонаря кабины был выполнен из бронестекла толщиной 50 мм. Под фюзеляжем установили бомбодержатель для подвески одной 500-кг или 250-кг, или четырех 50-кг авиабомб. Встроенное вооружение состояло из двух пулеметов винтовочного калибра MG 17 в фюзеляже и двух пушек MG 151/20 в крыле.

Следующая массовая ударная модификация Fw 190A-4/U3 имела двигатель увеличенной мощности BMW 801D-2 и бронезащиту общей массой 138 кг. Пилот прикрывался бронеспинкой толщиной 8 мм и сдвижным 13,5 мм бронезаголовником. Кабина также была защищена сзади дополнительной бронеперегородкой. Для защиты маслорадиатора на капоте двигателя спереди установили два бронекольца. Однако в связи с усилением зенитного прикрытия советских войск на модификации Fw 190A-5/U3 вес брони довели до 310 кг. Листами броневой стали толщиной 5-6 мм была защищена по бокам и снизу кабина пилота, и нижняя часть двигателя.

В связи с появлением большого числа модификаций Fw 190 для избегания путаницы Технический департамент министерства авиации в апреле 1943 года ввел новую систему обозначений. Для штурмовиков ввели индекс «F», индекс «G» получили истребители-бомбардировщики. Соответственно, Fw 190A-4/U3 получили обозначение Fw 190F-1, а Fw 190A-5/U3 переименовали в Fw 190F-2.

Fw 190F-2

Fw 190F-3

При неплохой защищённости и хороших лётных данных первые штурмовые модификации Fw 190 уступали по точности бомбометания пикировщикам Ju-87, а 20-мм пушки могли бороться только с легкобронированной техникой. В связи с этим встал вопрос об усилении ударного потенциала «Фокке-Вульфов».

Fw 190F-8

Fw 190F-8 с 30-мм пушками МК 103

В начале серийного производства штурмовики Fw 190F-8 имели такую же схему бронирования, как Fw 190F-3. Но самолёты, перетяжелённые бронёй, безнадежно проигрывали в воздушных боях советским истребителям. Единственным приемом, который позволял выйти из боя, было пикирование, но для этого требовался запас высоты. Впоследствии бронирование штурмовика сократили до минимума, повысив таким образом лётные данные. Другим нововведением, появившимся во второй половине 1944 года, стал расширенный фонарь кабины. За счёт этого удалось улучшить обзор вперед и вниз, что было очень важно при атаке наземных целей.

Последней серийной модификацией стал Fw 190F-9 с форсированным двигателем BMW 801TS мощностью 2000 л.с., способный развить в горизонтальном полёте скорость 685 км/ч. Вооружение штурмовика осталось на уровне Fw 190F-8. Внешне самолёт отличался увеличенным фонарём кабины. В связи с острейшим дефицитом дюраля, на части машин деревянными были хвостовое оперение, закрылки и элероны.

На базе истребителя Fw 190 также выпускались истребители-бомбардировщики Fw 190G. Они предназначались для нанесения бомбовых ударов на дальности до 600 км, то есть за приделами боевого радиуса штурмовиков Fw 190F. С целью повышения дальности полёта самолёты дополнительно не бронировались, на них было демонтировано пулемётное вооружение, а боекомплект двух 20-мм пушек сократили до 150 снарядов на ствол.

Fw 190G-3 с 300-литровыми баками и 500 кг бомбой

Fw 190G-7

В общей сложности, за годы войны построено около 20 000 Fw 190 всех модификаций, примерно половина из них – это ударные варианты. Наблюдалась интересная тенденция, на Западном фронте и в ПВО Германии в основном задействовались истребители, а на Восточном фронте большая часть «Фоке-Вульфов» были ударными.

Но «фоккеру» со штатным вооружением так и не удалось стать полноценным истребителем танков. По точности бомбометания Fw 190 не мог сравниться с пикирующим бомбардировщиком Ju 87, а по мощи артиллерийского вооружения за исключением немногочисленных Fw 190F-8/R3 уступал Hs-129B-2. В связи с этим в Германии на заключительном этапе войны велись лихорадочные поиски действительно эффективного авиационного противотанкового оружия. Так как описание всех экспериментальных образцов займёт слишком много время, остановимся на авиационных средствах поражения, которые использовались в боевых действиях.

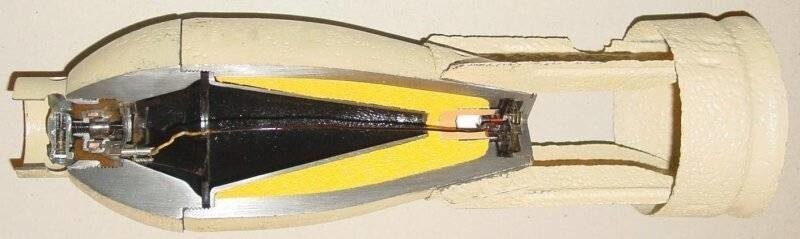

Вопреки широко распространенному мнению на вооружении люфтваффе имелись кумулятивные авиабомбы. В 1942 году прошли испытания 4 кг кумулятивной бомбы SD 4-HL с бронепробиваемостью 60 мм при угле встречи с бронёй 60 °.

Кумулятивная авиабомба SD 4-HL

SD 4-HL в разрезе

Кассетная бомба АВ-500 снаряженная SD-4

Опыт боевого применения кассет продемонстрировал, что они достаточно сложны в использовании. Оптимальной считалась высота раскрытия, при которой на местности образовывался эллипс из разрывов длиной 50-55 м. При меньшем рассеивании SD 4-HL цель могла быть не накрыта, а при большем танк мог оказаться между разрывами. К тому же отмечалось, что до 10% кумулятивных бомб из-за ненадёжной работы взрывателей не срабатывало или бомбы успевали расколоться до взрыва, ударившись о броню. Как правило, одной 500 кг бомбовой кассетой на поле боя удавалось накрыть максимум 1-2 танка. На практике пилоты Hs-129 предпочитали использовать против бронетехники 30-мм пушки, как более простые в применении.

Кассетная бомба AB-250 на подвеске Fw-190

В качестве противотанкового оружия во второй половине войны в люфтваффе рассматривались неуправляемые реактивные снаряды. Хотя в ВВС РККА РС-82 и РС-132 активно применялись по наземным целям с первых дней войны, до 1943 года в Германии не было принято на вооружение ни одного образца такого оружия.

Первым образцом авиационного ракетного вооружения стал 210-мм реактивный снаряд, известный как Wfr. Gr. 21 «Doedel» (Wurframmen Granate 21) или BR 21 (Bordrakete 21). Данный боеприпас разработан на базе реактивной мины от пятиствольного 210-мм реактивного буксируемого миномёта Nb.W.42 (21cm Nebelwerfer 42). Запуск авиационного реактивного снаряда осуществлялся из направляющей трубчатого типа длиной 1,3 м. Направляющие закреплялись в гнездах для подвесных топливных баков. Как и баки, они могли сбрасываться в полете. Стабилизация снаряда на траектории происходила за счет вращения. Для этого в его днище имелось 22 наклонных сопла.

Снаряжение Wfr. Gr. 21 пусковой установки на Fw-190

Также безуспешными оказалось применение против танков 280-мм фугасных реактивных мин Wfr.Gr.28, боевая часть которых содержала 45,4 кг взрывчатки. Пусковые установки в виде сварной металлической рамы в количестве от двух до четырех подвешивались под крылом штурмовиков Fw-190F-8.

280-мм мина под крылом Fw-190F-8

В первой половине 1944 года противник предпринял попытку ввести в состав вооружения противотанковых штурмовиков 88-мм гранатометы RPzB.54/1″Panzerschreck». Под крылом самолёта размещался блок из четырёх пусковых установок общей массой около 40 кг. В ходе испытаний выяснилось, что для прицельного пуска при заходе на цель штурмовик должен был лететь со скоростью около 490 км/ч, в противном случае реактивная граната сбивалась с траектории. Но так как прицельная дальность не превышала 200 м, авиационный вариант противотанкового гранатомёта забраковали.

Блок из четырех противотанковых гранатометов «Panzerschreck» под крылом Fw-190F

На штурмовиках Fw-190F-8/Pb1, оборудованных направляющими балочного типа, подвешивалось 12-16 ракет. В ходе испытаний было выяснено, что при залповом пуске с дистанции 300 метров в цель в среднем попадает 1 ракета из 6. До февраля 1945 года было построено 115 самолетов Fw 190F-8/Pb1, их боевое применение началось в октябре 1944 года.

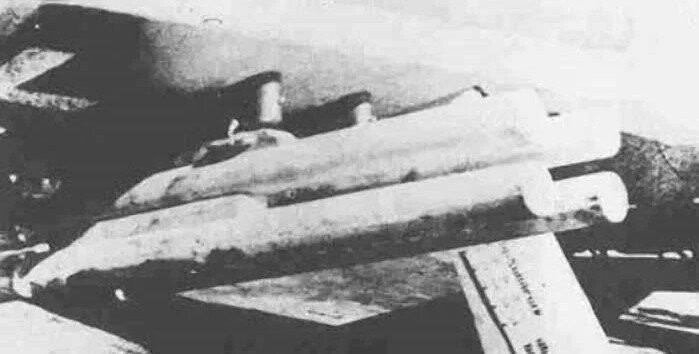

Осенью 1944 года на вооружение люфтваффе поступила очень удачная 55-мм НАР R4/M «Оrkаn». Стабилизация ракеты после пуска осуществлялась складными перьевыми стабилизаторами. НАР R4/M предназначалась для борьбы с дальними бомбардировщиками союзников.

55-мм НАР R4/M

Направляющие с 55-мм НАР R4/M

НАР R4/M-HL

Источник:

- В ХМАО школьницы станцевали тверк возле Вечного огня и попали в скандал

- Крик души сотрудника ПВЗ

- Фестиваль собак-сёрферов в США

- Женщина устроила истерику в самолете, увидев рядом мужчину в кепке MAGA

- Под Тюменью мужчина заснял огромный пыльный вихрь

Но, вот Это, как-то не вовремя......

Сам собираю с удовольствием модели самолетов и танков

2МВ и наших и немцев....

Но.... как-то это не вовремя!

Жду такую же статью о советских истребителях танков

Лю фтваффе (нем. Luftwaffe воздушный род войск) название германских военно-воздушных сил в составах рейхсвера, вермахта и бундесвера. В русском языке это название обычно применяется к ВВС вермахта периода Третьего рейха (1933 1945).

АВИА ЦИЯ, -и, жен.

1. Теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах тяжелее воздуха.

2. Воздушные средства передвижения, воздушный флот. Гражданская а. Военная а.

прил. авиационный, -ая, -ое.

Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.

P.S. В какую авиацию запишем объекты на фото? Как никак люфтваффе ведь. Аж целая дивизия(впоследствии корпус) "Герман Геринг".