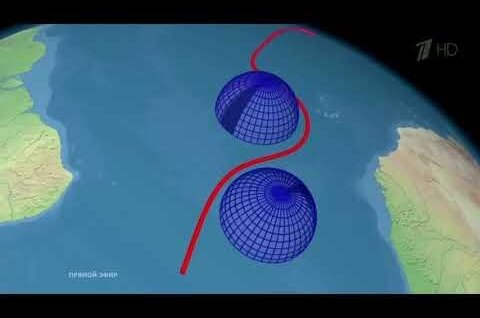

Чтобы вы понимали о чем идет речь, посмотрите этот демонстрационный 3-D ролик полета ракеты

Интернет-тролли уже подсуетились, наложив на картинку "патриотичную" озвучку

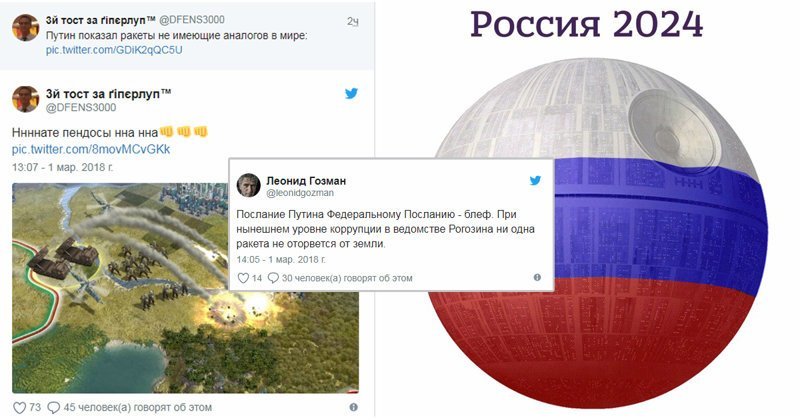

Вообще, пользователей соцсетей удивил низкий уровень графики этого ролика. Ну и естественно, без своих "5 копеек" тут не обошлось

Я так понял мультики про ядерные ракеты Путину рисовали те же авторы, что и делали "дети против волшебников"? pic.twitter.com/tlWcRUzf6q

— РБ головного мозга (@belamova) March 1, 2018

Голливудская графика 1977 года против российская графика 2018 года pic.twitter.com/7vaR9xUFdR

— РБ головного мозга (@belamova) March 1, 2018

Ого, там Путин звездные разрушители показывает. pic.twitter.com/BCkL0Iuk3h

— ZV (@tvoy_dead) March 1, 2018

Путин во время послания показал запуск стратегической и крылатой ракет pic.twitter.com/96yLeRwqvj

— Покемон ВьетКафе (@sikorochka) March 1, 2018

99% пользователей соцсетей очень интересна реакция американцев на презентацию новой ракеты

Ннннате пендосы нна нна👊👊👊 pic.twitter.com/8movMCvGKk

— 3й тост за ґіпєрлуп™ (@DFENS3000) March 1, 2018

Путин показал новые ядерные ракеты, которые можно назвать "ракетами сына маминой подруги" - они долетают куда угодно и их очень тяжело сбить

Не обошлось и без сравнений с главным ньюсмейкером последнего месяца - Илоном Маском

Два космоса pic.twitter.com/HEdxpDvanU

— andre (@gorianov) March 1, 2018

Управляемая ракета, летящая в плазме на ядерном двигателе это на следующем шаге совсем другой космос. Радикально. Привет Тесла-кабриолет.

— Kulikov Dmitry (@DmitryKulikov) March 1, 2018

А это уже известные лица, лично присутствующие на этой презентации огневой мощи. Так их увидела гильдия фотошопа

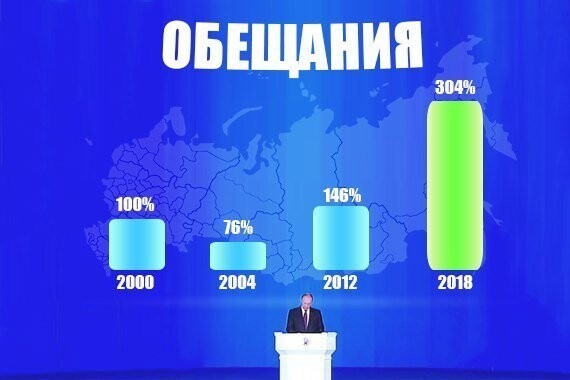

Помимо ракеты, Путин пообещал еще очень много вещей

Как и ожидалось, без соответствующей реакции не остались и эти слова

Вернемся к главной новости дня - ракете. Ей уже даже придумали название

Предлагаю назвать 'Володя'. Новейшая ракета 'Володя'. И по-русски, и вежливо, и с юмором, и с намеком.

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 1, 2018

Мы уже привыкли, что любое событие в соцсетях воспринимают с юмором. Не стал исключением и этот раз

Уже выяснилось, что в России разработана ракета, которая после запуска из Воронежа способна по сложной траектории облететь земной шар и поразить Воронеж. А послание все не кончается.

— ivan davydov (@ivan_f_davydov) March 1, 2018

Без критики не обошлось

«Патриоты», которые радуются, что у Путина появилась ракета, способная уничтожить всю планету, вы понимаете, что вы больные ублюдки? Вы как конченые маньяки, которые разочаровались в жизни и решили сделать остальных такими же несчастными

— Сталингулаг (@StalinGulag) March 1, 2018

Послание Путина Федеральному Посланию - блеф. При нынешнем уровне коррупции в ведомстве Рогозина ни одна ракета не оторвется от земли.

— Леонид Гозман (@leonidgozman) March 1, 2018

Как думаете, в виду последних событий, изменится ли отношение к России со стороны западных стран? Испугаются?

Источник:

- Выборы президента России: скандалы, интриги расследования из соцсетей

- Ракета Путина: лучшие мемы и фотожабы с просторов соцсетей

- Большая пресс-конференция Путина: мемы, реакция соцсетей и цитаты

- За 400 рублей: дети нарисовали президента Путина

- Путин примет участие в выборах 2018. Реакция соцсетей

Поток воздуха разогревается. Присутствует судя по всему мощный нейтронный поток, приводящий к образованию изотопов кислорода и азота . Период их полураспада т.е возвращению к стабильному , не радиоактивному состоянию несколько секунд.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1798451https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1798451https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1798451https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1798451

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1504701#.D0.A2.D0.B0.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D1.86.D0.B0_.D0.B8.D0.B7.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.B2https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1504701#.D0.A2.D0.B0.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D1.86.D0.B0_.D0.B8.D0.B7.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.B2https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1504701#.D0.A2.D0.B0.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D1.86.D0.B0_.D0.B8.D0.B7.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.B2https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1504701#.D0.A2.D0.B0.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D1.86.D0.B0_.D0.B8.D0.B7.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.B2

т.е опасность представляет только разрушение капсулы с выпадением начинки.

Опасность войны снижается при осознании противником бессмысленности победы.

Не мы первые начали создавать средства, создающие дисбаланс в стратегии гарантированного ответного удара.

Второе. 400 килотонн - тоже не хило - радиоактивное облако накроет район, который, вообще-то, хотели защитить от ядерного оружия. И да, с 1962 года американцы поменяли концепцию противоракет.

И третье. Я считаю аморальным даже обсуждать сценарии ядерной войны, так как она способна погубить не только охреневших политиков, но и все человечество.

Атмосферный ядерный взрыв относительно чистый, по сравнению с наземным. В случае ядерного конфликта он меньшее зло, по сравнению с детонацией мегатонных зарядов. Чёс про изменение концепции для лохов у которых противоракеты устанавливают. Если конфликт произойдёт будут лупить всем подряд. и ядерным и кинетическим..

ядерная война естественно аморальна, но чтобы она не произошла у противника не должно быть иллюзий в своей безнаказанности. Создание оружия, способного гарантированно нанести удар возмездия защищает от горячих голов, которые предлагают использовать гиперзвуковое оружие мгновенного удара в частности орбитальное кинетическое.

ПВРД -задание на завтра

ОКБ М.М.Бондарюка

1 часть

2 часть

Работы по СПВРД

ГПВРД

Ядерная энергетика

Уход из жизни М.М. Бондарюка и дальнейшая судьба коллектива

Организация НПВО "Пламя"

ПВРД и СПВРД, созданные коллективом М.М.Бондарюка

Как известно, в шестидесятые годы отечественное ракетостроение получило бурное развитие. К "ракетизации" подключались все новые и новые коллективы разработчиков, в том числе крупные самолетостроительные, двигателестроительные и приборостроительные ОКБ. В этом десятилетии деятельность ОКБ-670, возглавлявшегося М.М. Бондарюком, была связана как с главной тематикой - СПВРД, разнообразными по конструкции, области применения и характеристикам, так и с новыми сферами деятельности. Среди них работы по бортовым источникам электропитания, гиперзвуковым ПВРД, ядерным реактивным двигателям и ядерным энергетическим установкам для космических аппаратов. Столь сложные задачи были доверены ОКБ-670 потому, что к началу 60-х годов оно показало себя зрелым и работоспособным коллективом, в багаже которого имелись такие серьезные разработки, как СПВРД для межконтинентальных крылатых ракет "Буря" и "Буран", зенитных управляемых ракет (ЗУР) 3М8 и "400". Высокие летно-технические характеристики этих ракет обеспечивались передовыми технологиями (часто не имеющими аналогов за рубежом), разработанными коллективом этого ОКБ.

Работы по СПВРД

В конце пятидесятых - начале шестидесятых годов в рамках своей традиционной тематики коллектив М.М. Бондарюка проектировал прямоточные двигатели для ЗУР и противоракет (см. "Двигатель" 3-2000), ряда крылатых ракет (КР), беспилотных летательных аппаратов, воздушных мишеней, противолодочных ракет и МБР. Так, создавался двигатель РД-013 с камерой сгорания (КС) диаметром 1300 мм. Он предназначался для самолета "РС", разрабатывавшегося в ОКБ-256 МАП главного конструктора П.В.Цыбина. Согласно эскизному проекту самолет должен был иметь на концах крыльев два СПВРД, обеспечивающие скорость крейсерского попета самолета до 3000 км/ч при тяге каждого по 4400...4500 кгс. Планировалось получить дальность полета 12 500...13 500 км. РД-013 не был востребован по причине свертывания работ по созданию самолета.

В соответствии с постановлением ЦК и Совмина СССР 714-295 от 23.06.1960 г. в ОКБ разрабатывался СПВРД РД-016 для межконтинентальной баллистической ракеты "УБР" (конструкции ОКБ-52 ГКАТ). Рассматривались различные компоновки, оценивались параметры изделия, проводились расчеты, но дальше предэскизного проектирования дело не пошло.

Проводились расчеты и исследования возможности оснащения существующих КР новыми двигателями - СПВРД. Одна из таких работ предусматривала создание двигателя РД-04 (РД-04-670) для противорадиолокационной ракеты Х-22П (конструктор А.Я.Березняк). Проектирование проводилось в 1962-1964 гг. в соответствии с постановлением ЦК и СМ СССР 893-384 от 24.08.1962 г. Позже, в 1965 г., готовился проект СПВРД для ракеты П-500П (ОКБ-52 МАП конструктора В.Н. Челомея), а в 1966-1967 гг. - проект двигателя 4Д-04 оригинальной схемы для КР "Гранит" (ОКБ-52 МАП), рассчитанной на скорость М=4. В дальнейшем для этой ракеты был выбран серийный ТРД на М=2,2. В 1962 г. прорабатывались проекты оснащения крылатых ракет П-120 и П-700 сверхзвуковыми ПВРД.

По предложению филиала ОКБ-155 МАП с 1964 г. для объекта "Метель" (противолодочная ракета) под руководством ведущего конструктора В.Д.Хохлачева проводились предварительные расчеты характеристик дозвукового маршевого ПВРД, обеспечивающего полет на высоте 1000 м со скоростью, соответствующей М=0,9.

В 1968 г. проводились предварительные расчеты двигательной установки (ДУ) для крылатой ракеты Х-30 (ОКБ А.Я. Березняка). ДУ состояла из двух двигателей: маршевого прямоточного и разгонного ракетного, расположенного в КС первого. ПВРД (диаметр 650 мм) должен был обеспечивать полет ракеты массой около 3,5 т при скорости М=2,0...2,5 на дальность до 200 км. В конусе центрального тела диффузора ДУ, выполненного из радиопрозрачного материала, планировалось установить РЛС наведения. Рассматривалась возможность установки регулируемого сопла. Ведущий конструктор проекта - И.Б.Леванов.

Для опытной высотной мишени разработки СКВ Калининградского машиностроительного завода (ОКБ "Звезда"), имевшей обозначение ИЦ-59В, в ОКБ создавался СПВРД типа РД-600. Двигатель размещался в гондоле под фюзеляжем. Старт с самолета-носителя Ту-16 и разгон до М=3,0...3,2 и высоты 11 км выполнялся с помощью пороховых ускорителей. Далее, в зависимости от заданной на земле программы, СПВРД мог обеспечивать полет мишени при скорости М=1,8 4,0 на высотах от 15 до 35 км. Несколько позже компоновку мишени пересмотрели, установив два СПВРД на торцах крыльев. В конце 1969 г. началось эскизное проектирование нового маршевого СПВРД с камерой сгорания диаметром 450 мм. Проект не был реализован из-за закрытия темы.

В 1969 г. на территории СССР был найден удачно "севший" по причине выработки топлива американский беспилотный высотный самолет-разведчик D-21 фирмы "Локхид", на котором в качестве двигателя использовался СПВРД. Самолет (получивший обозначение "изд "Р") был тщательно изучен в авиационных организациях. Сохранившийся в работоспособном состоянии СПВРД (КС диаметром 950 мм) фирмы "Марквардт" с осесимметричным воздухозаборником передали в ОКБ-670. В результате его обследования в 1970 г были выпущены отчеты с описанием конструкции и характеристик двигателя. Наши специалисты не обнаружили принципиальных новшеств в конструкции американского СПВРД, спроектированного, как выяснилось, на основе "прямоточки" от беспилотного перехватчика "Бомарк" Однако это не помешало постановке вопроса о необходимости создания у нас аналогичного разведчика с СПВРД, стартующего с носителя.

Разработку конструкции двухступенчатого разведчика (ДБВР) поручили ММЗ "Опыт" главного конструктора А.Н.Туполева. Согласно предварительному ТЗ маршевый СПВРД для ДБВР должен был обеспечивать полет со скоростями, соответствующими числам М=3,3-3,6 на высотах 23-27 км. За основу для разработки взяли теоретические и практические результаты по РД-012, конструктивные принципы - от 3Ц4 (РД-07К). Была принята двухконтурная схема двигателя с КС диаметром 712 мм. Руководил темой ведущий конструктор Ю.К.Ефимов. Работы остановились на этапе аванпроекта.

В 1968 г ОКБ приступило к разработке маловысотной крылатой ракеты-мишени (МКРМ) для отработки новых комплексов ПВО С-155 и С-300. Мишень предназначалась для полета на высотах 25- 5000 м со скоростями, соответствующими М= 1,15-2,3, на дальность 150-250 км и имитации целей с ЭПР до 20 м2 (типа Ту-22М) в радиолокационном диапазоне. Одновременно шло создание ракет - ложных целей (РЛЦ "Ноготок") нескольких типов для защиты бомбардировщика Ту-22М. Предполагалось, что при полете параллельным курсом РЛЦ будет способна имитировать сопровождаемый самолет в радиолокационном (с помощью линз Люнеберга) и инфракрасном (трассеры) диапазонах, создавать ложные засветки на индикаторах РЛС систем ПВО противника и дезориентировать системы наведения атакующих ракет В течение 1969 г были проведены расчеты характеристик СПВРД, работающих на скоростях М=1,5-2,5 и высотах 9-17км Рассматривались РЛЦ с лобовым и подфюзеляжным воздухозаборниками и СПВРД с КС диаметром 470 и 354 мм Разработка ракет велась под общим руководством заместителя главного конструктора И Б Леванова, ответственными ведущими конструкторами были В Д Хохлачев (по МКРМ) и Ю.К.Ефимов (РЛЦ). Оба типа изделий были доведены до стадии разработки эскизного проекта (выпущены в 1970 г), но эти перспективные и нужные работы по указке "сверху" закрыли.

ГПВРД

Еще в пятидесятых годах ОКБ приступило к изучению гиперзвуковых ПВРД (ГПВРД) со сверхзвуковой скоростью потока в КС. Проектные разработки экспериментальной модели ГПВРД проводились по плану совместных работ ОКБ-679, НИИ-1 и ЛИИ, утвержденному ГКАТ в сентябре 1961 г. Конструктивно ГПВРД принципиально отличаются как от ПВРД, так и от СПВРД. Диффузор ГПВРД строится так, чтобы торможение набегающего потока происходило только при обтекании иглы диффузора. Скорость потока после торможения остается сверхзвуковой, а дозвуковая расширяющаяся часть диффузора, характерная для других типов ПВРД, отсутствует. Камера сгорания ГПВРД представляет собой свободный канал, подача горючего в который происходит непосредственно со стенок. В ней, в отличие от СПВРД, нет форкамеры, стабилизаторов горения и топливного коллектора, так как любые препятствия в сверхзвуковом потоке приводят к падению скорости потока ниже скорости звука.

С 1962-1963 гг начались стендовые исследования горения в модели КС такого ГПВРД с диаметром входа 200 мм на присоединенном воздухопроводе Испытания шли на базе ОКБ в Тураево Отрабатывалась плоская охлаждаемая графитовая модель КС. Первые испытания показали, что процесс горения на сверхзвуке осуществим, но до полностью работоспособного изделия было еще далеко. В 1966 г рассматривались возможные тягово-экономические характеристики ЛА, получившего обозначение "Эра", с гиперзвуковым режимом работы диффузора на М=6,0-10,0 и высотах 14-30 км Диаметр ГПВРД (ведущий конструктор В.С.Панкратов) превышал 2500 мм.

Ядерная энергетика

С конца 50-х годов в работах по ПВРД наметился кризис. Преимущества ПВРД становились явными при большой дальности, нереализуемой в то время средствами наведения, а потому руководство МАП считало, что данный класс двигателей не имеет перспективы ни для тактических КР, ни для стратегических КР (поскольку делалась ставка на МБР). Из-за недостатка заказов ОКБ пришлось браться за новую, более "перспективную" деятельность. Именно во второй половине пятидесятых годов ОКБ-670 включилось в исследования, связанные с созданием реактивных двигателей нового типа - атомных (АРД), а также ядерных энергетических установок (ЯЭУ) для космических аппаратов. В этом направлении был проведен большой объем НИР во взаимодействии с НИИ-1, ЦИАМ и институтами ГКИАЭ СССР. Тематика ядерной энергетики занимала заметное место в деятельности ОКБ и была представлена тремя крупными темами - РД-021, РД-022 и БЭС-5. В целом в этом направлении коллектив трудился около 10 лет и достиг больших результатов. В соответствии с Постановлением ЦК и СМ СССР 711-339 от 30.06.1958 г. и приказом 280 от 21.07.1958 г. коллектив ОКБ-670 получил задание на предварительные работы по созданию ядерного реактивного двигателя для перспективных космических ракет и МБР. В 1958-1960 гг. по тактико-техническим требованиям ОКБ-1 Государственного комитета оборонной техники (ГКОТ) велись расчетно-теоретические, конструкторские и экспериментальные проработки, в результате которых показана возможность создания АРД с заданными характеристиками. В 1960 г. был выпущен эскизный проект, предусматривавший два варианта (наземного и высотного старта) атомного двигателя с тягой 150 тс. В качестве рабочего тела применялся аммиак.

В июне 1960 г. постановлением ЦК и Совмина СССР технические требования были изменены, и ОКБ-670 поручена разработка эскизного проекта АРД с тягой 300...400 тс, использующего в качестве рабочего тела жидкий водород. В 1960-1961 гг. проведенные исследования дали положительные результаты, положенные о основу эскизного проекта двигателя АРД-200 (шифр "021") для ракеты-носителя Н-1 ("лунная" программа). Проект был выпущен и передан "королевскому" ОКБ-1 вконце!961 г. В том же году начались экспериментальные работы совместно с ИАЭ АН СССР по исследованию принципов удержания делящегося вещества в графитовых образцах и с НИИ-88 - по изготовлению испытательных камер АРК 2-3. В январе 1962 г. техническая готовность проекта составила 40 %. Летом того же года в Госкомитете по использованию атомной энергии состоялась защита эскизного проекта атомного РД. Он получил положительную оценку. Было решено продолжать работы по АРД с тягой 30-40 тс (двигатель получил наименование АРД-3). Работы по теме РД-021, продолжавшиеся еще несколько лет, не были реализованы, однако выполненные коллективом ОКБ-670 исследования имели большое значение для развития науки и техники.

В рамках темы РД-022 велись исследования в области электроядерной энергетики: создание бортового источника электропитания (это направление далее выделено в отдельную тему БЭС-5), электроядерных двигательных установок для космических аппаратов, в том числе плазменного и ядерного электроракетного двигателя. Основанием для начала работ по теме послужило постановление ЦК КПССС и СМ 1080-522 от 25.09.1958 г., предусматривавшее проведение исследований, связанной с электроядерной энергетикой в целом. Круг работ конкретизировался постановлением 715-296 от 23.06.1960 г. и заданием от ОКБ-1 ГКОТ. Главным стержнем темы стало создание электроядерного двигателя.

В 1961 г. работы по двигателю, получившему наименование ЭЯРД-6 (шифр "022"), шли в двух направлениях. Один вариант создавался с эмиссионным, другой - с магнитогидродинамическим (с эвтектикой в качестве рабочего тела) преобразователем тепла в электроэнергию. Совместно с ОКБ-670 работали такие ведущие организации страны, как ЛФТИ АН СССР, ФЭИ, НИИ-5 ГКИАЭ. К концу 1961 г. на установке ТЭП-1,5 были получены первые положительные результаты, однако поначалу к.п.д. и мощность были очень малыми. Работы велись с размахом, но их подкосило свертывание "хрущевской космической эры" в конце шестидесятых годов.

ОКБ-670 принадлежит заслуга в создании уникальной ядерной энергоустановки БЭС-5 для ИСЗ морской космической системы разведки и целеуказания (системы "УС"). Разработка проводилась в содружестве с ведущими организациями страны, такими как ОКБ-52 ГКАТ (головной исполнитель), КБ-1 ГКРЭ, ФЭИ, ОКБ-12, Сухумский ФТИ, ИЛ ВАР и др. Ведущими конструкторами по ЯЭУ в ОКБ-670 были Ю.Н. Глазунов и И.М.Вышнепольский.

Создание БЭС-5 было задано постановлением ЦК и Совмина СССР 1080-522 от 25.09.1958 г. Задание уточнялось дважды, в 1960 и 1961 г. Изначально расчетные, конструкторские и экспериментальные работы велись по газовому и жидкометаллическому вариантам установки. Проекты получили положительные оценки с рекомендацией в дальнейшем разрабатывать вариант ЯЭУ с жидко-металлическим (калиево-натриевым) теплоносителем мощностью 5 кВт. В 1960-1961 гг. проводились расчеты схем и режимов работы энергоустановки. Был разработан аванпроект с двумя вариантами преобразования энергии: паротурбинным (механическим) и термоэлектрическим (прямым полупроводниковым). Для дальнейшего эскизного проектирования выбрали второй вариант.

В 1961-1965 гг. проводились испытания реактора БР-5А, а на стенде в ИЛВАРе - натурные (физические) испытания самой установки БЭС-5. В результате успешно завершившихся к концу 60-х годов работ первая отечественная бортовая ЯЭУ "Бук" полностью прошла испытания и была сдана в эксплуатацию. ОКБ явилось несомненным пионером в этой области. Авторский коллектив разработчиков бортовой ядерной электростанции был удостоен Государственной премии СССР. Для сравнения можно отметить, что эскизный проект ЯЭУ, разработанный в КБ "Энергомаш", был закончен только в 1971 г. Ныне широко разрекламированная ЯЭУ "Топаз", создание которой началось также, как и ЯЭУ "Бук" в 1960 г., была построена на термоэмиссионном принципе, и ее испытания на ИСЗ прошли лишь 20 годами спустя после испытаний "Бука" - в феврале 1987 г.

Помимо трех основных тем в ОКБ шли исследовательские и конструкторские работы по другим ЯРД. Первый проект прорабатывался для экспериментальной крылатой атомной ракеты (КАР) в конце пятидесятых годов. Создание самой ракеты "375" производилось в ОКБ-301 в 1955-1957 гг. Но тогда реализовать задуманное не удалось - КАР получилась огромной. Позже рассматривался ядерный прямоточный двигатель для одной из КР конструкции ОКБ-52. В 1958-1961 гг. рассматривался целый ряд проектов ЯРД для вторых ступеней межконтинентальных баллистических ракете подводным и наземным стартом с дальностью 1500-2500 км.

В числе других новых направлений деятельности со второй половины 60-х годов ОКБ-670 занялось бортовыми источниками электропитания (БИП) для зенитных управляемых ракет (ЗУР). В 1964-1966 гг. ОКБ формально входило вместе с ОКБ-165 А.М.Люльки в объединенное ОКБ-165-670 ГКАТ. Но потом КБ М.М.Бондарюка вновь выделилось в самостоятельное, получив в свой штат коллектив под руководством Л.С.Душкина с тематикой по БИП. Опытными работами по БИПам ОКБ занималось на протяжении 6 лет. За это время были сданы заказчику два типа источника электропитания - 5И47, работающий на жидком топливе, и 5И48 на твердом топливе. Их доводка осуществлялась на испытательной базе в Жуковском.

Таким образом, в конце шестидесятых годов МКБ "Красная Звезда" (в 1967 г. ОКБ М.М.Бондарюка получило это наименование) являлось многопрофильной организацией и вело разработки по трем основным тематикам. Руководство этими направлениями осуществляли заместители главного конструктора: Н.И.Михневич -по ЯЭУ, И.Б. Леванов - по ПВРД, С.А.Дубинец (ранее был заместителем Л.С.Душкина) - по БИП.

Уход из жизни М.М. Бондарюка и дальнейшая судьба коллектива

Михаил Макарович Бондарюк скончался 14 октября 1969 г. после тяжелой и продолжительной болезни. Вся деятельность коллектива, долгие годы строившаяся на энтузиазме и организационных качествах его руководителя, пошатнулась. Более того, с этого момента судьба МКБ была предрешена.

Исполняющим обязанности главного конструктора временно стал Н.И.Михневич. Несмотря на успехи МКБ "Красная Звезда", в МАП сложилось предвзятое отрицательное мнение о перспективах ЯЭУ и образцах ракетной техники (МКРМ и РЛЦ), создававшихся коллективом. Среди заместителей главного конструктора, ведавших указанными направлениями, в министерстве не видели "послушного" преемника на посту руководителя МКБ. В итоге, в 1970 г. главным конструктором "Красной Звезды" был назначен человек из министерства - Е.А.Терешков. Работы по МКРМ и РЛЦ тут же "прикрыли", да и создание ПВРД новый руководитель стремился свернуть. Это было начало краха старейшего и единственного в стране ОКБ, специализировавшегося на ПВРД.

Предприятие стало терять кадры; люди уходили из-за отсутствия работы и нездоровой обстановки в коллективе. Разработки по ЯЭУ по-прежнему вызывали раздражение у П.В.Дементьева, которому в 1972 г., наконец, удалось от них отделаться. Для этого на базе МКБ "Красная Звезда" и еще одного КБ (проводившего подобные работы) было создано и передано в Министерство среднего машиностроения (МСМ) специализированное предприятие вместе с частью прежнего коллектива. Задел по ПВРД и группу сотрудников "Красной Звезды", работавших в этом направлении, отправили в Тураевское МКБ "Союз". Кроме того, "Союзу" отошла и производственно-экспериментальная база на тураевской промплощадке. Главным конструктором МКБ "Красная Звезда" (уже в системе МСМ) вместо Терешкова назначили В.И.Сербина. Таким образом, КБ, долгое время руководимое М.М.Бондарюком, было фактически ликвидировано.

После преобразований коллектив, переведенный в ТМКБ "Союз", продолжил начатые работы под руководством И.Б.Леванова (ставшего заместителем главного конструктора "Союза"). Тематика ПВРД сначала была встречена как чужеродная - с сопротивлением со стороны главного конструктора ТМКБ В.Г.Степанова. Однако впоследствии руководство ТМКБ "Союз" изменило отношение к "прямоточкам".

Еще при жизни М.М.Бондарюка, в 1968-1969 гг., под руководством ведущего конструктора В.Д. Хохлачева началась разработка СПВРД 3Д-80 с КС диаметром 800 мм. Этот двигатель предназначался для морской крылатой ракеты 3М-80 комплекса "Москит" с маловысотным режимом полета при скоростях до М=2,0. С большим трудом удалось отстоять и продолжить разработку двигателя 3Д-80 в новых условиях. Было рассмотрено множество компоновочных схем КС и диффузоров, на стенде отработана камера сгорания. Из-за долгих проволочек и "холодного" отношения МАП к ракете и двигателю государственные испытания завершились лишь в 1982 г.

Позднее ТМКБ "Союз" разработало несколько вариантов этого СПВРД (3Д-81, 3Д-82 и 3Д-83). Там же, в Тураево, с 1976 г. при участии группы бондарюковцев были начаты и проводились вплоть до 1978 г. работы, направленные на создание СПВРД (ПВРД-5) для УР класса "воздух-поверхность" Х-31 с КС диаметром 360 мм. Двигатель обеспечил ракете возможность полета при скоростях до М=3,0...4,0.

Организация НПВО "Пламя"

Более пяти лет в СССР отсутствовало специализированное ОКБ по ПВРД, резко сузился фронт работ, терялись школа и наработки, накопленные в результате многолетних усилий. Однако костяк коллектива бондарюковцев сохранил работоспособность, и в 1978 г. по приказу Минобщемаша на территории НИИ тепловых процессов (НИИТП) было образовано новое КБ для разработки ПВРД (с 1991 г. - НПВО "Пламя"). Ядро нового КБ составил все тот же коллектив, почти полностью вернувшийся из ТМКБ "Союз". Главным конструктором и руководителем возрожденного предприятия назначили И.Б.Леванова. Поскольку авторские права на двигатели для Х-31 и 3Д-80 были оставлены за "Союзом", то на новой базе началось конструирование новых ПВРД.

В конце 70-х годов прорабатывался ядерный ПВРД для низколетящей, относительно легкой по сравнению с КАР, крылатой ракеты (масса КР 15...20 т, масса боевой части - 1 т). Предполагалось получить практически неограниченную дальность полета. Проведенные исследования показали принципиальную возможность реализации проекта, однако от создания КР с ЯРД отказались из-за невозможности проведения испытаний на полную дальность, а также по экологическим причинам.

В тот же период в КБ приступили к созданию СПВРД для перспективной противокорабельной КР "Яхонт". В 1983 г. был подготовлен эскизный проект, а с 1987 г. начались летные испытания двигателя в составе ракеты. Новые технологии, использованные при создании СПВРД, позволили получить заданные характеристики: высотность до 20 км, максимальную тягу 4 тс, скорость полета М=2,0...3,5 при массе КС всего 200 кг. В камере сгорания устанавливается разгонный ПРД первой ступени. СПВРД оборудован системой изменения тяги с регулируемым соплом. В удлиненном центральном теле диффузора размещается РЛС наведения КР.

Впоследствии НПВО принимало участие в различных перспективных проектах, в том числе в проработках (совместно с ЦИАМ для НПО "Энергия") двигательной установки гиперзвукового воздушно-космического ЛА, в экспериментах с ГПВРД по программе "Орел" (ТМКБ "Союз", ЦИАМ), теоретические и практические основы построения которого были заложены еще в ОКБ-670. Совместные планы НПВО и МКБ "Новатор" предусматривали переоборудование практически исчерпавших свой срок хранения ЗУР типа 3М8 в ракеты-мишени.

К сожалению, дальнейшая судьба коллектива сложилась нелегко. Весной 1994 г. ввиду трудного финансового положения руководство НИИТП, на территории которого НПВО "Пламя" арендовало помещения, приняло решение преобразовать НПВО в ОКБ, структурно входящее в состав НИИТП. Позднее приказом начальника НИИТП в апреле 1994 г. НПВО было вообще ликвидировано. В связи с этим коллектив "бондарюковцев" был вынужден перебраться на другую производственную базу, образовав ЗАО ОКБ "Пламя". В феврале 1998 г. предприятие вошло в состав ГНПЦ "Звезда-Стрела" под наименованием ОКБ ДУ "Пламя".

ПВРД и СПВРД, созданные коллективом М.М.Бондарюка

Место проведения работ

Период

Тип двигателя (назначение)

ЭКБ-3 ГВФ, Группа в ОКБ-293 НКАП, КБ-2 в НИИ-1 НКАП

40-е

РД-430 (ускоритель самолетов), РД-007 (ракета 10Х), РД-700 (снаряд "Шторм"), РД-1 А (снаряд "Шторм"), РД-800 (самолет-мишень Ла-17), РД-1 65 (вертолет Б-13), РД-350 (экспериментальный), РД-550 (летающая модель ЛМ-15).

ОКБ 670 МАП

50-е

РД-900 (самолет-мишень Ла-17), РД-040 (ЭКР), РД-065 (исследования КС больших диаметров), РД-01 2У (КР "Буря"), РД-01 8А (КР "Буран", РД-025 (БР "025" и ЗУР "КМ"), РД-034 (БР "034"), РД-036, РД-036А, РД-036М (БР "036"), ЯРД (КР "КАР"), РД-02 1 (ЯРД для МБР), РД-07, РД-07К (3Ц4) (ЗУР 3М8), РД-08, РД-08А, РД-08Б (ЗУР дальнего действия), РД-085 (ЗУР Р-500), 1-ДА (экспериментальный)

60-е

3Ц4М1 , 3Ц4М2 (модификации ЗУР 3М8), 4Д-04 (КР "Гранит"), РД-09 (морской вариант ЗУР 3М8), РД-04 (КР Х-22П), РД-600 (воздушная мишень ИЦ-59), РД-01 3 (изд ТС), СПВРД (УР Х-30), СПВРД (воздушная мишень "МКРМ"),СПВРД (ложная воздушная цель ТЛШ, РД-06 (РД-01 4) (ЗУР "Даль-М"), РД-046 (ЗУР В-758), РД-015 (противоракета В-1100), РД-016 (система "УБР")

МКБ "Красная Звезда" МАП, Коллектив в составе Тураевского МКБ "Союз" МАП

70-е

3Д131 (ЗУР 9М38), 3Д-80 (КР 3М-80, выполнена основная часть работ), СПВРД (УР Х-31 , выполнена основная часть работ), СПВРД (БЛА-разведчик "ДБВР"), СПВРД (перспективная КР), ЯРД (перспективная КР).

КБ (НПВО) "Пламя" МОМ

80-е

СПВРД (КР "Яхонт"), ГПВРД (программа "Орел")

Источники информации:

ПВРД - задание на завтра / Е.Ерохин, Двигатель 1 2001 /

Помогали:

Michael Jerdev

А.Чубайс

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ НА ТО И НАПОРОЛИСЬ.

Читайте больше на https://www.pravda.ru/politics/parties/sps/14-01-2004/46126-chubais-0/https://www.pravda.ru/politics/parties/sps/14-01-2004/46126-chubais-0/