17730

12

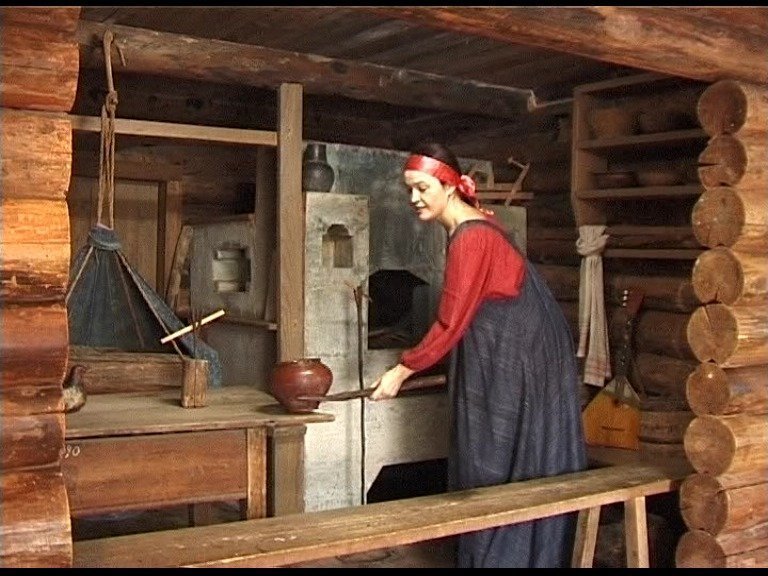

Приготовление пищи с давних времен несло сакральный смысл - ведь пищей можно как оздоровить человека, так и навредить ему. И традиционно приготовлением пищи занимались женщины. По какой же причине запрещали женщинам готовить пищу на Руси?

В "нечистые" дни

У наших предков существовало понятие нечистоты. Миф гласящий о появлении нечистоты таков - Богородица, родив Христа, положила свою окровавленную рубашку в горшок и велела служанке взять его и, не открывая и не глядя, что внутри, бросить в реку. Однако любопытная служанка не послушалась, открыла горшок, и у нее тут же началось кровотечение.

Критические дни связаны с многими запретами для женщин - нельзя было посещать церковь, касаться священных предметов, выполнять полевые и некоторые домашние дела, в частности запрет касался приготовления пищи.

Женщинам в критические дни зачастую запрещалось готовить пищу вообще, а в особенности печь праздничные пироги (к Рождеству и Пасхе), квасить капусту, солить сало, варить щи.

Критические дни связаны с многими запретами для женщин - нельзя было посещать церковь, касаться священных предметов, выполнять полевые и некоторые домашние дела, в частности запрет касался приготовления пищи.

Женщинам в критические дни зачастую запрещалось готовить пищу вообще, а в особенности печь праздничные пироги (к Рождеству и Пасхе), квасить капусту, солить сало, варить щи.

×

Кстати говоря примета дошла и до наших дней. Считается, что в критически дни лучше не солить огурцы, капусту и не варить варенье – не получится, а законсервированные банки вздуются. Ученые объясняют это скорее эмоциональной неустойчивостью женщины в эти дни, нежели какими-то мистическими нечистотами.

Мужчины не должны были присутствовать при приготовлении пищи

Приготовление блюд считалось таинством, о которых мужчине знать непозволительно. Женщина исполняла роль хранительницы секретов очага. Нарушая запрет, мужчина тем самым осквернял пищу, нарушая ее энергетику. А «плохая» пища разрушала человека как личность.

Запрет на приготовление пищи женщинам, только что вышедшим замуж

Женщина, вышедшая замуж, могла приступать к готовке только на второй день. Считалось, что все время после свадьбы, она должна горевать по родительскому дому, а в таком состоянии готовить нельзя.

Запрет на готовку беременным женщинам

Беременность тоже была связана с "нечистотой" (однако уже на последних сроках беременности и некоторое время после родов). 40 дней до родов и 40 дней после них женщине нежелательно было готовить пищу на всю семью. На весь период беременности запрет не распространялся.

Кстати говоря будущей матери нельзя было есть тайком от всех, не следовало употреблять красные ягоды или рыбу, двойные плоды или яйца с двойными желтками – все это могло повредить будущему младенцу. Однако в тоже время беременной женщине нельзя было отказывать в еде, которую она попросить.

Теперь вы знаете откуда пошли арбузы с селедкой в два часа ночи, кусок известки в сгущенном молоке и сало в шоколаде. Шутка...

Кстати говоря будущей матери нельзя было есть тайком от всех, не следовало употреблять красные ягоды или рыбу, двойные плоды или яйца с двойными желтками – все это могло повредить будущему младенцу. Однако в тоже время беременной женщине нельзя было отказывать в еде, которую она попросить.

Теперь вы знаете откуда пошли арбузы с селедкой в два часа ночи, кусок известки в сгущенном молоке и сало в шоколаде. Шутка...

Запрет для больных женщин

Серьезно больную женщину к готовке не допускали - считалось, что через пищу болезнь может перейти к тем, кто ее ест. Выздоровев женщина возвращалась к своим обязанностям.

Физические недостатки

Некрасивые (с бородавками, родимыми пятнами, косые, одноглазые, хромоногие и т.п.) , как правило к готовке не допускались. Если же такая женщина и готовила, то ее едой чаще всего брезговали, хотя она и могла готовить для себя. Все дело в том, что таких женщин считали ведьмами или же «отмеченными дьяволом» и верили, что они могут заколдовать еду, либо передать свое уродство тому, кто ест ее пищу. А еще боялись что из-за своего уродства она будет настолько злая, что отравит еду.

У наших предков встречались и другие «кулинарные табу». К примеру, женщине возбранялось готовить в чужом доме, где она не была хозяйкой. Разве что она была близкой родственницей хозяйки – матерью, дочерью или сестрой

Также нельзя было заниматься приготовлением пищи в большие религиозные праздники. Эти дни предназначались для отдыха и молитвы, а не для домашних дел. Поэтому предписывалось готовить еду заранее

И немного о положении женщины на Руси. Женщина в Древней Руси (Всемирная история. История Руси)

Деспотические порядки, получившие широкое распространение в древнерусском обществе, не обошли стороной и семью. Глава семейства, муж, был холопом по отношению к государю, но государем в собственном доме. Все домочадцы, не говоря уже о слугах и холопах в прямом смысле слова,

находились в его полном подчинении. Прежде всего это относилось к женской половине дома. Считается, что в древней Руси до замужества девушка из родовитой семьи, как правило, не имела права выходить за пределы родительской усадьбы. Мужа ей подыскивали родители, и до свадьбы она его обычно не видела.

После свадьбы ее новым "хозяином" становился супруг, а иногда (в частности, в случае его малолетства - такое случалось часто) и тесть. Выходить за пределы нового дома, не исключая посещения церкви, женщина могла лишь с разрешения мужа. Только под его контролем и с его разрешения она могла с кем-либо знакомиться, вести разговоры с посторонними, причем

содержание этих разговоров также контролировалось. Даже у себя дома женщина не имела права тайно от мужа есть или пить, дарить кому бы то ни было подарки либо получать их.

В российских крестьянских семьях доля женского труда всегда была необычайно велика. Часто женщине приходилось браться даже за соху. При этом особенно широко использовался труд невесток, чье положение в семье было особенно тяжелым.

В обязанности супруга и отца входило "поучение" домашних, состоявшее в систематических побоях, которым должны были подвергаться дети и жена. Считалось, что человек, не бьющий жену, "дом свой не строит" и "о своей душе не радеет", и будет "погублен" и "в сем веке и в будущем". Лишь в XVI

в. общество попыталось как-то защитить женщину, ограничить произвол мужа.

В то же время следует отметить, что в домонгольской Руси женщина обладала целым рядом прав. Она могла стать наследницей имущества отца (до выхода замуж). Самые высокие штрафы платились виновными в "пошибании" (изнасиловании) и оскорблении женщин "срамными словами". Рабыня, жившая с господином, как жена, становилась свободной после смерти господина.

Однако настоящую свободу женщина обретала лишь после смерти мужа. Вдовы пользовались большим уважением в обществе. Кроме того, они становились полноправными хозяйками в доме. Фактически, с момента смерти супруга к ним переходила роль главы семейства.

Вообще же, на жене лежала вся ответственность за ведение домашнего хозяйства, и за воспитание детей младшего возраста.

находились в его полном подчинении. Прежде всего это относилось к женской половине дома. Считается, что в древней Руси до замужества девушка из родовитой семьи, как правило, не имела права выходить за пределы родительской усадьбы. Мужа ей подыскивали родители, и до свадьбы она его обычно не видела.

После свадьбы ее новым "хозяином" становился супруг, а иногда (в частности, в случае его малолетства - такое случалось часто) и тесть. Выходить за пределы нового дома, не исключая посещения церкви, женщина могла лишь с разрешения мужа. Только под его контролем и с его разрешения она могла с кем-либо знакомиться, вести разговоры с посторонними, причем

содержание этих разговоров также контролировалось. Даже у себя дома женщина не имела права тайно от мужа есть или пить, дарить кому бы то ни было подарки либо получать их.

В российских крестьянских семьях доля женского труда всегда была необычайно велика. Часто женщине приходилось браться даже за соху. При этом особенно широко использовался труд невесток, чье положение в семье было особенно тяжелым.

В обязанности супруга и отца входило "поучение" домашних, состоявшее в систематических побоях, которым должны были подвергаться дети и жена. Считалось, что человек, не бьющий жену, "дом свой не строит" и "о своей душе не радеет", и будет "погублен" и "в сем веке и в будущем". Лишь в XVI

в. общество попыталось как-то защитить женщину, ограничить произвол мужа.

В то же время следует отметить, что в домонгольской Руси женщина обладала целым рядом прав. Она могла стать наследницей имущества отца (до выхода замуж). Самые высокие штрафы платились виновными в "пошибании" (изнасиловании) и оскорблении женщин "срамными словами". Рабыня, жившая с господином, как жена, становилась свободной после смерти господина.

Однако настоящую свободу женщина обретала лишь после смерти мужа. Вдовы пользовались большим уважением в обществе. Кроме того, они становились полноправными хозяйками в доме. Фактически, с момента смерти супруга к ним переходила роль главы семейства.

Вообще же, на жене лежала вся ответственность за ведение домашнего хозяйства, и за воспитание детей младшего возраста.

Источник:

Ссылки по теме:

- Разрушительные катастрофы, связанные с продуктами питания

- 5 женщин-программистов, которые разрушили стереотипы

- В России по-прежнему любят хентай и Сашу Грей: Pornhub опубликовал итоги 2018 года

- «Летающие чолиты»: боливийские женщины-борцы

- 8 вещей, которые запрещены в Сингапуре

реклама

Русская семья - это коллектив совместно хозяйствующих людей, и эта черта многое определяла в семейных отношениях. Основной производственной силой был мужчина, и, естественно, женщина занимала подчинённое положение. Само собой, жизнь не была лёгкой ни для кого, и меньше всего для женщин, но сказать, что её жизнь была сплошным адом - это ложь или невежество. Как жили женщины в состоятельных семействах автору надо бы почитать в Домострое http://iamruss.ru/domostroy-in-modern-translation/http://iamruss.ru/domostroy-in-modern-translation/http://iamruss.ru/domostroy-in-modern-translation/http://iamruss.ru/domostroy-in-modern-translation/. С крестьянками сложнее, потому что меньше источников. Безусловно, их жизнь была труднее, чем у купчих и боярынь. Но они занимали достаточно высокое положение в общинной иерархии и пользовались максимально возможными правами, их любили, ценили и максимально берегли.

"Премноголюбезной и предражайшей моей сожительнице и чести нашей хранительнице, и здравия нашего пресугубой покровительнице, и всеизрядной по фамилии общей нашей угодительнице и дома нашего все-честнейшей правительнице Анне Васильевне, посылаю вам свой всенижайший поклон и слезное челобитие и с чистосердечным нашим к вам почтением, желаем вам многолетнего здравия и душевного спасения <...> прошу вас, как можно, писать, всепрелюбезная наша сожительница, о своем здравии" так писал в 1797 году своей жене крестьянин Западной Сибири Иван Худяков. Мог ли такой муж увечить свою жену по субботам, чтобы "о душе своей порадеть"? Вряд ли.

А как вам нравится вот это: "Однако настоящую свободу женщина обретала лишь после смерти мужа. Вдовы пользовались большим уважением в обществе. Кроме того, они становились полноправными хозяйками в доме. Фактически, с момента смерти супруга к ним переходила роль главы семейства"? Чушь полнейшая! Смерть мужчины означала разрушение всего мира женщины! Лучшее, что её ждало - это судьба бесправной приживалки в семье брата или свёкра, потому что найти свободного мужчину для повторного брака внутри общины было практически невозможно!

Изложено поверхностно (почти примитивно) и не исторично. За содержание - 2, родителей - к директору школы.

Откуда у неё в хлеву служанка взялась?

какая нахрен служанка?

аффтора в бобруйск на газенвагене

То есть у бедной семьи, у которой даже не было денег, чтоб остановиться в каком-нибудь доме и вынужденной ночевать в хлеву (в яслях), где родился Христос, ещё и служанка была?