8024

4

Среди рождённых в Советском Союзе людей трудно найти того, кто не помнил бы этот знаменитый диалог из фильма «Бриллиантовая рука», впервые вышедшего на экраны в 1968 году:

– Я уверен, что каждый из вас, когда он найдёт клад, поступит также, как я.

– А премию куда денешь?

– На полагающуюся мне по закону премию я, по совету друзей, решил приобрести автомашину «Москвич». Новая модель.

– Я уверен, что каждый из вас, когда он найдёт клад, поступит также, как я.

– А премию куда денешь?

– На полагающуюся мне по закону премию я, по совету друзей, решил приобрести автомашину «Москвич». Новая модель.

Но многие за основной сюжетной линией, даже просмотрев этот фильм несколько десятков раз, не обратили внимания на ещё одну побочную линию – историю того самого Шефа, якобы нашедшего клад.

Это сейчас клад делится поровну между нашедшими и владельцем здания или земли, на которой этот клад был найден. А тогда, в советские времена, найденный клад следовало сдать государству, Если нашедший честно сдавал найденное, то в соответствии со 168-й статьёй тогдашнего Гражданского кодекса, ему полагалось 25% от той суммы, в которую родное государство оценит находку. Если же он оставлял клад себе, то его за это счастливчика ждала уголовная ответственность по 97-й статье Уголовного кодекса. Конечно, иногда и четверть суммы найденного могла обеспечить человека на всю жизнь, оставшуюся до пенсии, но найти клад было менее вероятно, чем выиграть в Спортлото. Однако ещё сложнее, чем найти клад, было легализовать нетрудовые доходы. Нельзя сказать, что в СССР нельзя было много заработать. В условиях перманентного дефицита торговля на чёрном рынке делала многих подпольными миллионерами. Но вся беда в том, что эти самые нетрудовые доходы мало на что можно было потратить, а если вы начинаете безудержно покупать ковры, хрусталь, дачи, машины, то завистники быстро на вас донесут куда следует, и вами заинтересуется ОБХСС и вы загремите на зону уже по 92-й статье. Чтобы избежать столь нежелательного интереса к своей персоне, герой фильма придумал довольно нестандартный ход – закопал доставленные контрабандным путём золотые изделия на том месте, где завтра на субботнике он будет сажать деревья. Сажать он их будет вместе со всем коллективом научно-исследовательского института, в котором обязан до пенсии просиживать штаны с тем, чтобы не прослыть тунеядце и не загреметь ещё и по 209-й статье. Начав копать лунку в помеченном месте, он при многочисленных свидетелях находит клад. Сдав этот клад государству и пожертвовав тремя четвертями его стоимости, Шеф обрёл главное – теперь никто не будет спрашивать, откуда у него такие деньги. Молва многократно преувеличит размеры клада, и когда он будет швыряться деньгами в «Плакучей иве», все будут знать: это ж тот мужик, который нашёл клад. Вы спрусите, зачем же нужно было ввозить золото в СССР контрабандным путём. Дело в том, что в Советском Союзе ювелирные изделия стоили намного дороже, чем за рубежом. Если в той же Америке в 1968 году грамм золота стоил 1 доллар и 25 центов, что соответствовало 1 рублю 13 копейкам, то в СССР в том же году в ювелирном магазине грамм золота стол уже 8 рублей. Семь из этих восьми составляли косвенный налог – считалось, что золото покупают только на лишние деньги, и если эти деньги лишние, то нужно их изъять путём вот такого косвенного налога. Для этих же целей в Советском Союзе служили и автомобили, стоившие гораздо дороже, чем их зарубежные аналоги. И самым массовым из таких опустошителей карманов был до появления «Жигулей» автомобиль марки «Москвич».

Осенью 1964 года на заводе МЗМА было начато производство модели Москвич-408, который стал родоначальником целого семейства «Москвичей» третьего поколения. Несмотря на то, что автомобиль имел малые размеры, внешность его была выполнена в американском стиле. Хвостовые кили с вертикальными фонарями, плоская крыша, решетка радиатора по мотивам Chevrolet Impala - все это придавало автомобилю совершенно неповторимый внешний вид, безусловно, весьма современный для середины шестидесятых. Это было особенно ценным для советского автолюбителя при тогдашней монополии советского автопрома. Интересно отметить, что модель Кадиллака того же модельного года выглядела стилистически аналогично.

Это сейчас клад делится поровну между нашедшими и владельцем здания или земли, на которой этот клад был найден. А тогда, в советские времена, найденный клад следовало сдать государству, Если нашедший честно сдавал найденное, то в соответствии со 168-й статьёй тогдашнего Гражданского кодекса, ему полагалось 25% от той суммы, в которую родное государство оценит находку. Если же он оставлял клад себе, то его за это счастливчика ждала уголовная ответственность по 97-й статье Уголовного кодекса. Конечно, иногда и четверть суммы найденного могла обеспечить человека на всю жизнь, оставшуюся до пенсии, но найти клад было менее вероятно, чем выиграть в Спортлото. Однако ещё сложнее, чем найти клад, было легализовать нетрудовые доходы. Нельзя сказать, что в СССР нельзя было много заработать. В условиях перманентного дефицита торговля на чёрном рынке делала многих подпольными миллионерами. Но вся беда в том, что эти самые нетрудовые доходы мало на что можно было потратить, а если вы начинаете безудержно покупать ковры, хрусталь, дачи, машины, то завистники быстро на вас донесут куда следует, и вами заинтересуется ОБХСС и вы загремите на зону уже по 92-й статье. Чтобы избежать столь нежелательного интереса к своей персоне, герой фильма придумал довольно нестандартный ход – закопал доставленные контрабандным путём золотые изделия на том месте, где завтра на субботнике он будет сажать деревья. Сажать он их будет вместе со всем коллективом научно-исследовательского института, в котором обязан до пенсии просиживать штаны с тем, чтобы не прослыть тунеядце и не загреметь ещё и по 209-й статье. Начав копать лунку в помеченном месте, он при многочисленных свидетелях находит клад. Сдав этот клад государству и пожертвовав тремя четвертями его стоимости, Шеф обрёл главное – теперь никто не будет спрашивать, откуда у него такие деньги. Молва многократно преувеличит размеры клада, и когда он будет швыряться деньгами в «Плакучей иве», все будут знать: это ж тот мужик, который нашёл клад. Вы спрусите, зачем же нужно было ввозить золото в СССР контрабандным путём. Дело в том, что в Советском Союзе ювелирные изделия стоили намного дороже, чем за рубежом. Если в той же Америке в 1968 году грамм золота стоил 1 доллар и 25 центов, что соответствовало 1 рублю 13 копейкам, то в СССР в том же году в ювелирном магазине грамм золота стол уже 8 рублей. Семь из этих восьми составляли косвенный налог – считалось, что золото покупают только на лишние деньги, и если эти деньги лишние, то нужно их изъять путём вот такого косвенного налога. Для этих же целей в Советском Союзе служили и автомобили, стоившие гораздо дороже, чем их зарубежные аналоги. И самым массовым из таких опустошителей карманов был до появления «Жигулей» автомобиль марки «Москвич».

Осенью 1964 года на заводе МЗМА было начато производство модели Москвич-408, который стал родоначальником целого семейства «Москвичей» третьего поколения. Несмотря на то, что автомобиль имел малые размеры, внешность его была выполнена в американском стиле. Хвостовые кили с вертикальными фонарями, плоская крыша, решетка радиатора по мотивам Chevrolet Impala - все это придавало автомобилю совершенно неповторимый внешний вид, безусловно, весьма современный для середины шестидесятых. Это было особенно ценным для советского автолюбителя при тогдашней монополии советского автопрома. Интересно отметить, что модель Кадиллака того же модельного года выглядела стилистически аналогично.

Длина автомобиля составляла 4 метра 9 сантиметров. Ширина была равна 155 сантиметрам Высота – 148 сантиметрам, а колёсная база – 2 метрам 40 сантиметрам. Клиренс же составлял 178 миллиметров.

На автомобиле был установлен уже многократно расточенный двигатель, ведущий своё происхождение ещё от довоенного Опеля Кадетта. К 1964 году диаметр его цилиндра при неизменном с 1938 года 75-миллиметровом ходе поршня достиг 76 миллиметров при первоначальных 67,5 мм. Рабочий объём, таким образом, достиг 1361 кубического сантиметра. Мощность же с первоначальных 22 л.с. выросла до 50 лошадиных сил.

Однако завод не собирался останавливаться на достигнутом, и в 1967 году в производстве бы освоен «Москвич» новой 412-й модели. Следует заметить, что неправильно считать, что Москвич-412 был преемником и 408-й модели, так как оба этих автомобиля выпускались параллельно, хотя начало выпуска Москвича-412 несколько задержалось. На самом деле, Москвич-412 следует рассматривать как более престижную и мощную версию М-408. Преемником же «408-го» стала модель Москвич-2138, вставшая на конвейер в 1976 году.

Внешних отличий от 408-го первоначально 412-й не имел – плоские прямоугольные фары производства ГДР появятся лишь в шестьдесят девятом, а задние фары станут горизонтальными лишь в семьдесят втором.

Однако в том самом 1968 году появились внутренние различия: с января 1968 года автомобиль получил салон с раздельными передними сидениями, сменившими нераздельный диван, а в ноябре этого же года подрулевой переключатель коробки передач сменился напольным рычагом. Тот же автомобиль, который был автомобилем Шефа, появился как раз в промежутке между этими двумя изменениями – на одном из кадров, когда этот «Москвич» уже подцепил вертолёт, отчётливо видны раздельные передние сиденья, а в какой-то момент можно поймать взглядом и подрулевой рычажок.

Главным же различием, конечно, был двигатель. Вместо многократно расточенного опелевского мотора на автомобиле появился весьма прогрессивный по тем временам силовой агрегат, разработанный заводским конструктором Игорем Ивановичем Окуневым. При 82-миллиметровом диаметре цилиндра и 70-миллиметровом ходе поршня рабочий объём составлял 1478 кубических сантиметров. Мощность же составила 75 лошадиных сил, превысив 70-сильную мощность 2,446-литрового тогдашнего стандартного волговского мотора. Первоначально мотор имел 92-сильную мощность, но партия и правительство решили, что этого советским автолюбителям будет уж слишком, и двигатель дефорсировали.

Однако модернизированный автомобиль сохранял главный недостаток своего предшественника – недостаточную ширину, что, помимо снижения комфортабельности, в сочетании с немалой высотой, довольно высоким расположением центра тяжести и зависимой рессорной задней подвеской вредило устойчивости и управляемости автомобиля.

Но главным его недостатком была высокая цена. Если 408-й стоил 4511 рублей (5009 долларов), то его 412-й собрат продавался уже за 4936 рублей. Средняя же зарплата в СССР в том самом году составляла 107 рублей. В том самом 1968 году средний американский автомобиль размером с нашу «Волгу» стоил 2750 долларов (2450 рублей). У нас столько не стоил даже «Запорожец».

На автомобиле был установлен уже многократно расточенный двигатель, ведущий своё происхождение ещё от довоенного Опеля Кадетта. К 1964 году диаметр его цилиндра при неизменном с 1938 года 75-миллиметровом ходе поршня достиг 76 миллиметров при первоначальных 67,5 мм. Рабочий объём, таким образом, достиг 1361 кубического сантиметра. Мощность же с первоначальных 22 л.с. выросла до 50 лошадиных сил.

Однако завод не собирался останавливаться на достигнутом, и в 1967 году в производстве бы освоен «Москвич» новой 412-й модели. Следует заметить, что неправильно считать, что Москвич-412 был преемником и 408-й модели, так как оба этих автомобиля выпускались параллельно, хотя начало выпуска Москвича-412 несколько задержалось. На самом деле, Москвич-412 следует рассматривать как более престижную и мощную версию М-408. Преемником же «408-го» стала модель Москвич-2138, вставшая на конвейер в 1976 году.

Внешних отличий от 408-го первоначально 412-й не имел – плоские прямоугольные фары производства ГДР появятся лишь в шестьдесят девятом, а задние фары станут горизонтальными лишь в семьдесят втором.

Однако в том самом 1968 году появились внутренние различия: с января 1968 года автомобиль получил салон с раздельными передними сидениями, сменившими нераздельный диван, а в ноябре этого же года подрулевой переключатель коробки передач сменился напольным рычагом. Тот же автомобиль, который был автомобилем Шефа, появился как раз в промежутке между этими двумя изменениями – на одном из кадров, когда этот «Москвич» уже подцепил вертолёт, отчётливо видны раздельные передние сиденья, а в какой-то момент можно поймать взглядом и подрулевой рычажок.

Главным же различием, конечно, был двигатель. Вместо многократно расточенного опелевского мотора на автомобиле появился весьма прогрессивный по тем временам силовой агрегат, разработанный заводским конструктором Игорем Ивановичем Окуневым. При 82-миллиметровом диаметре цилиндра и 70-миллиметровом ходе поршня рабочий объём составлял 1478 кубических сантиметров. Мощность же составила 75 лошадиных сил, превысив 70-сильную мощность 2,446-литрового тогдашнего стандартного волговского мотора. Первоначально мотор имел 92-сильную мощность, но партия и правительство решили, что этого советским автолюбителям будет уж слишком, и двигатель дефорсировали.

Однако модернизированный автомобиль сохранял главный недостаток своего предшественника – недостаточную ширину, что, помимо снижения комфортабельности, в сочетании с немалой высотой, довольно высоким расположением центра тяжести и зависимой рессорной задней подвеской вредило устойчивости и управляемости автомобиля.

Но главным его недостатком была высокая цена. Если 408-й стоил 4511 рублей (5009 долларов), то его 412-й собрат продавался уже за 4936 рублей. Средняя же зарплата в СССР в том самом году составляла 107 рублей. В том самом 1968 году средний американский автомобиль размером с нашу «Волгу» стоил 2750 долларов (2450 рублей). У нас столько не стоил даже «Запорожец».

Число мест – 4; двигатель: число цилиндров – 4, рабочий объем – 1358 см3, мощность – 50 л. с. при 4750 об/мин, клапанный механизм – ОНV; число передач – 4; размер шин – 6,00х13 дюймов; длина – 4090 мм; ширина – 1550 мм; высота – 1480 мм; база – 2400 мм; снаряженная масса – 983 кг; скорость – 120 км/ч; время разгона с места до 100 км/ч – 29 с. Первоначальная цена – 4511 руб. 25 коп.

Ссылки по теме:

- "Мне очень больно!" Панин закатил концерт приставам

- Проехавшую полмира "копейку" чехи подарили АвтоВАЗу

- Вещи, которые должны быть у каждого автолюбителя

- Новый LADA-внедорожник: неожиданная реакция соцсетей

- Первая в мире электрифицированная дорога для зарядки электромобилей открылась в Швеции

Метки: forum ymorno_ru in picturehistory Автомобиль Шефа из Бриллиантовой руки ymorno.ru автомобили бриллиантовая рука уморно шеф

реклама

Начнем по порядку -"средняя зарплата в 1968 году 107 рублей..."(с) открываем интернет, забиваем запрос и получаем - таблицу 1.

Итого 110,9 рубля ...причем идет оговорочка -это данные для расчетов!

Я понимаю, люди скажут-"ну ошибся автор на 3 рубля 90 копеек -да ну, мелочь такая!"

Кроме этой "мелочи" есть еще несколько -

1. Такой низкий уровень средней зарплаты был связан с тем, что большая часть населения трудилась в колхозах и совхозах, а там зарплатой , выдавали только ЧАСТЬ заработка! Картинка 2. (кстати послужило причиной еще 1 мифа -"про бедных колхозников")

Большую же часть заработка -выдавали продукцией -хлеб, масло, яйца, мясо, колбаса, сало.

В этой ситуации сильно зависело где находится данный колхоз и как (кем) управляется -если колхоз находился на Украине, Кубани, в Грузии, Алтае и Председатель был башковитый - колхозники реально купались в деньгах. Если колхоз был в Ямало-Ненецком округе и Председатель тупо пытался там дать "рекордный урожай пшеницы" - люди нищали и разбегались.

Это я к тому, что "средняя" зарплата- отражала только ту , что выдавало государство!И средняя (официальная) зарплата работяг и прочих "городских" жителей была заметно выше.

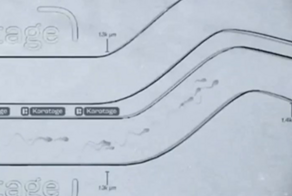

2. Теперь из чего складывалась зарплата, не "средняя", а конкретная у каждого!? Основной заработок("средняя") +премии+"тринадцатая"+КТУ+надбавки"северные"+за выслугу лет, для примеры схема выплат ИТР работникам - картинка 3.

P.S. Какой же вывод? А вывод такой -в самом интересном, удачном, зажигательном посту -либераст не может НЕ врать, не поливать грязью СССР, картинка 4.

Большую же часть заработка -выдавали продукцией -хлеб, масло, яйца, мясо, колбаса, сало.

В этой ситуации сильно зависело где находится данный колхоз и как (кем) управляется -если колхоз находился на Украине, Кубани, в Грузии, Алтае и Председатель был башковитый - колхозники реально купались в деньгах. Если колхоз был в Ямало-Ненецком округе и Председатель тупо пытался там дать "рекордный урожай пшеницы" - люди нищали и разбегались.

Источник:

– Я уверен, что каждый...

НАЛОГ С КОЛХОЗОВ ПОДОХОДНЫЙНАЛОГ С КОЛХОЗОВ ПОДОХОДНЫЙ

часть чистого дохода колхозов, поступавшая в гос. бюджет СССР. Использовался на финансирование общегос. потребностей. Введен в 1936 вместо с.-х. налога и существовал до начала 1992. В соответствии с Указом Президиума ВС СССР О подоходном налоге с колхозов от 10 апр. 1965 (с послед. изменениями) плательщиками налога выступали колхозы, в т.ч. рыболовецкие. Н. с к.п. облагались: чистый доход, полученный от с.-х. деятельности, оказания услуг и подсобных пр-тий и промыслов, за вычетом части дохода, соответствующей рентабельности 25%; часть фонда оплаты труда колхозников, превышавшая необлагаемый минимум (исходя из среднемесячного заработка одного работающего колхозника в размере 70 р. независимо от сложившегося уровня рентабельности). Чистый доход колхоза определялся как разница между суммой выручки от реализации продукции, оказания услуг, стоимости продукции в гос. закупочных ценах, выдаваемой в порядке оплаты труда колхозникам и лицам, привлеченным для работы со стороны, и себестоимостью этой продукции и услуг. Уровень рентабельности хоз-ва исчислялся в % как отношение суммы чистого дохода к себестоимости реализованной продукции, оказанных услуг и стоимости продукции, выдаваемой колхозникам и др. лицам в порядке оплаты труда. Облагаемая часть фонда оплаты труда определялась как разница между суммой, выделенной для оплаты труда колхозникам (включая стоимость натуральной продукции по закупочным ценам), и необлагаемой суммой фонда, рассчитанной исходя из среднегодового числа колхозников, работающих в общественном хоз-ве, и среднемесячного заработка колхозника (70 р.). Колхозы уплачивали подоходный налог с облагаемого чистого дохода за каждый процент рентабельности, превышающий 25%, по прогрессивным ставкам (например, с 1982: если рентабельность от 25 до 30% ставка 0,1%; от 30 до 40% 0,2%; от 40 до 50% 0,4%; свыше 50% 0,5%, но не более 25% облагаемого дохода). С облагаемой части фонда оплаты труда налог взимался по единой ставке (независимо от уровня рентабельности) 8%.

- 1 коровы;

- 390 кв. метров огорода под картофель;

- грядку в 20 кв. метров;

- 1,5 гектара сенокосов.

Если в 1940 средняя сумма налога с двора составляла 112 руб., то в 1950 уже 431, в 1951 471, в 1952 528 руб.

Историк Е.Н. Евсеева пишет: Колхозник, имевший в хозяйстве корову, свинью, двух овец, 0,15 га земли под картофелем и 0,05 га грядок овощей, платил в 1940 г. 100 руб. сельхозналога, а в 1952 г. уже 1.116 руб. .

Натуральный налог представлял собой обязательные поставки мяса, шерсти, молока, яиц, картофеля и пр. фактически это был оброк. Причём не имело значения, есть ли в хозяйстве живность вообще (а, к примеру, по состоянию на 1 января 1950 никакого скота не имели 15,2% ЛПХ). В результате бескоровные колхозники вынуждены были приобретать мясо на рынке у таких же колхозников по рыночной цене, а затем сдавать его государству бесплатно, в счёт налога. Ко всему годовые нормы сдачи мяса после войны только повышались, и если в 1940-м они составляли 32-45 кг, то в начале 50-х 40-60 кг.

Грабительскими поборами облагалось буквально всё, даже растущие на приусадебной территории плодовые деревья поштучно. Чтобы уплатить их, колхознику ничего не оставалось, как продавать на рынке почти всё произведённое в своём хозяйстве (кстати, торговать на городских и сельских базарах, железнодорожных станциях колхозникам разрешалось только при наличии справки о том, что их колхоз полностью выполнил свои обязательства перед государством, а сами они рассчитались по госпоставкам). В противном случае оставалось забивать скот и вырубать насаждения однако в результате колхозник лишался фактически единственного источника продовольствия для себя и своей семьи.

Дело в том, что за трудодни в большинстве хозяйств он не получал почти ничего, кроме отметки в журнале: в 1950-55 по стране на один трудодень средняя выдача составляла 1,4-1,8 кг зерна, 0,2-0,4 кг картофеля, 1,44-1,88 руб. денег. При этом в 30% колхозов денежные выплаты не превышали 40 коп., а в Курской области колхозники получали 4 коп. за трудодень, в Калужской и Тульской 1 коп. Около четверти всех колхозов страны вообще не выдавали денег на трудодни, ограничиваясь небогатой натурой (в Нечерноземье доля таких колхозов составляло почти 40%). Выплаты остальных колхозов составляли лишь пятую часть денежных доходов их работников. В 1952 для того, чтобы купить килограмм масла, колхозник должен был отработать 60 трудодней, а чтобы приобрести весьма скромный костюм, нужен был весь его годовой заработок. При этом минимум выработки трудодней составлял в разных частях страны 150-200

К тому моменту у дядьки уже был 412-ый, позже еще машина понадобилась и дед купил ВАЗ21033 -ни миллионеров, ни депутатов в родне никогда не было, а вот ударники соцтруда и передовики производства -были!:)

P.S. Конечно такой ситуации как сейчас , когда - 1-а машина семейная, 1-а машина рабочая, еще на 1-ой -жена ездит и еще 1-у сыну на поступление в универ купил - такого в СССР не было. Но в те времена нигде такого не было, а для нормальной жизни машин хватало.