15882

5

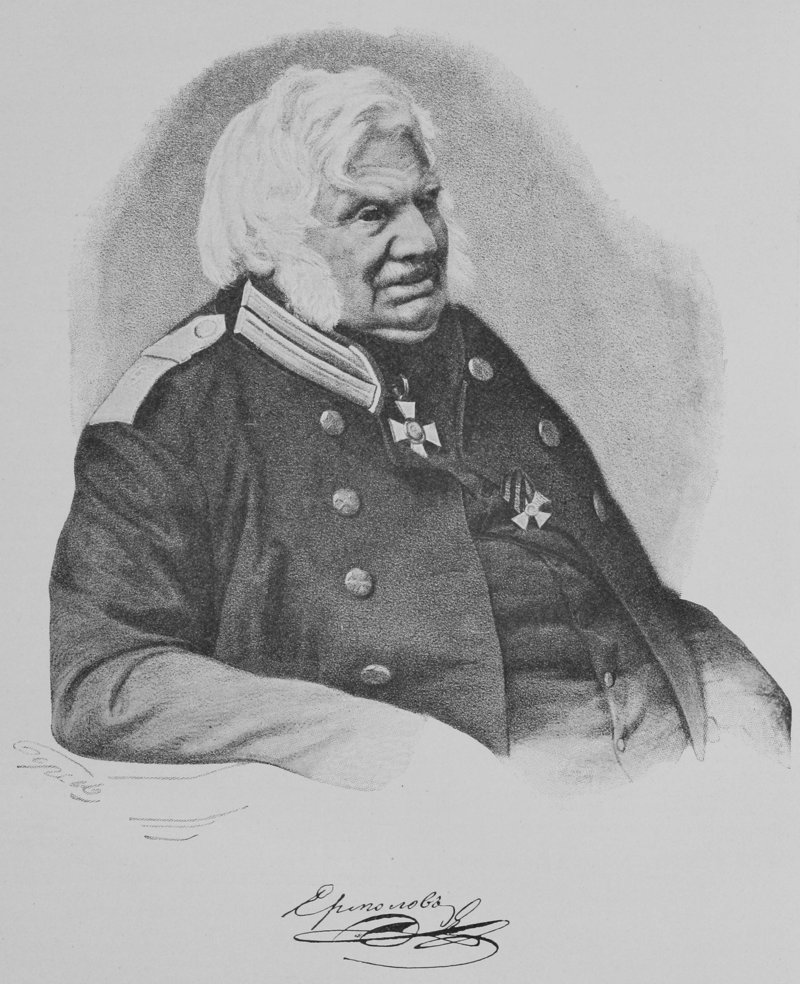

Как Ермолов отучил чеченцев воровать людей.

Захватили горцы в плен одного майора — и потребовали письмом у самого Ермолова, как наместника царя, выкуп в десять тысяч рублей. Не то зарежут.

Закончив чтение письма, Ермолов без перерыва приказал привести во двор дома, где держал ставку, всех стариков, кто подвернется, в первую очередь — из самых богатых дворов, ну и кто там по знатнее у них считается. Привели человек тридцать.

«Передай — не будет завтра майор у меня — этих всех повешу».

Старцы позеленели. Ермолова знали. Парламентер ускакал. К вечеру вернулся: выкуп сократили до ста рублей — видимо, для самоуважения.

«А могу повесить и всех», — обвел рукой селение Ермолов.

Больше у него людей не похищали. Жестокий был. Вешал.

Закончив чтение письма, Ермолов без перерыва приказал привести во двор дома, где держал ставку, всех стариков, кто подвернется, в первую очередь — из самых богатых дворов, ну и кто там по знатнее у них считается. Привели человек тридцать.

«Передай — не будет завтра майор у меня — этих всех повешу».

Старцы позеленели. Ермолова знали. Парламентер ускакал. К вечеру вернулся: выкуп сократили до ста рублей — видимо, для самоуважения.

«А могу повесить и всех», — обвел рукой селение Ермолов.

Больше у него людей не похищали. Жестокий был. Вешал.

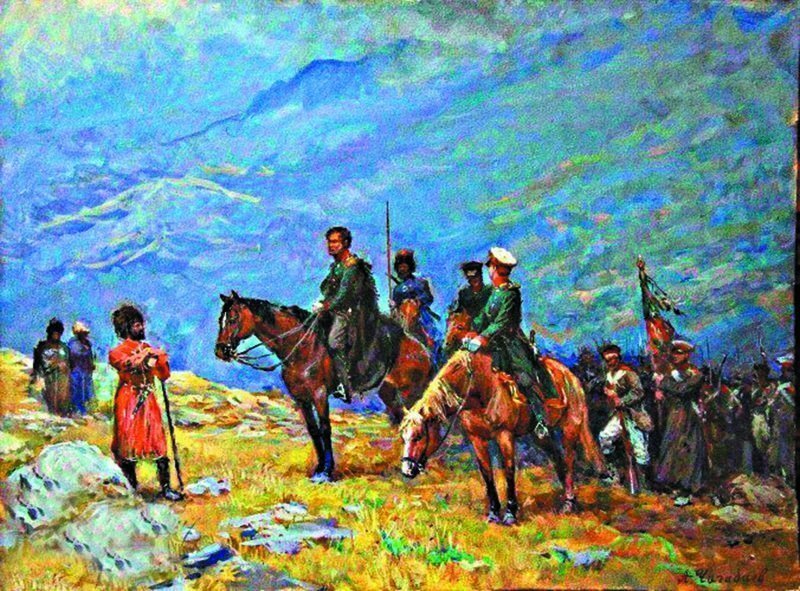

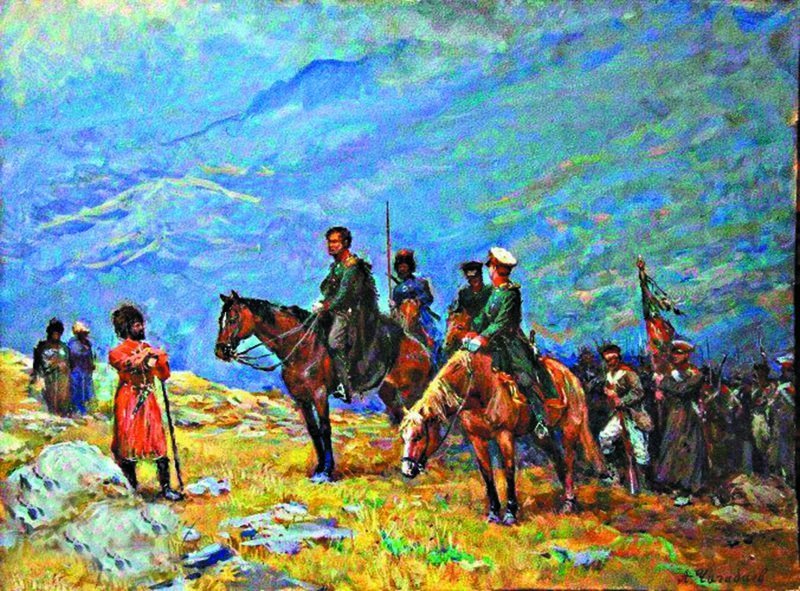

Алексей Петрович Ермолов приложил немало усилий для наведения порядка в кавказских владениях Российской империи, его победы над мятежными горцами принесли ему заслуженную славу одного из самых успешных военных правителей края.

И не раз в годы Кавказской войны 1829-1864 гг. русские солдаты вспоминали Ермолова, не сомневаясь, что при нем эта война была бы победоносно завершена в течение нескольких лет.

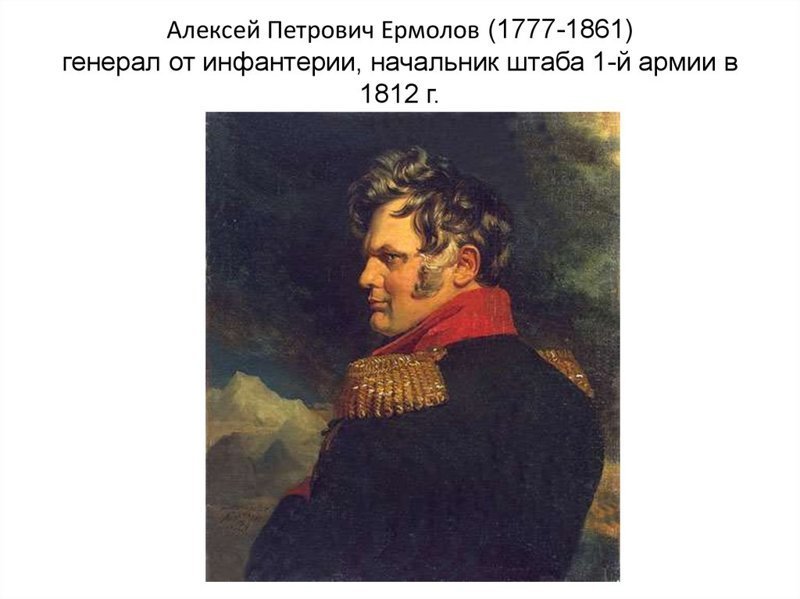

Генерал-лейтенант Ермолов был назначен командующим на Кавказ 29 июня 1816 г. Он был чрезвычайным послом в Персии, командиром Отдельного Грузинского корпуса и управляющим гражданской частью в Грузии, Астраханской и Кавказской губерниях.

Хотя Кавказ и называли «теплой Сибирью» (как место ссылки), Ермолов обрадовался этому назначению, так как оно позволяло ему во многом действовать самостоятельно. Отправляя генерала на Кавказ, Александр I сказал: «После Кутузова, Барклая и Багратиона у меня нет другого полководца». Таким образом он отдал дань заслугам Алексея Петровича. Решительный генерал достиг зенита своей карьеры, а в русском обществе сообщали друг другу: «Ермолов стал проконсулом Кавказа».

Император потребовал от Ермолова скорейшего разграничения земель с Персией по Гюлистанскому мирному договору 1813 г., при этом Александр I позволил сделать некоторые уступки персам, только бы дело закончилось мирно. Генералу предписывалось также покорить как можно большее число кавказских народов и по возможности мирным путем. Как известно, Александр I не любил насилия и слыл либералом.

10 октября 1816 г. Ермолов прибыл в Тифлис. На момент его прибытия русские силы на Кавказе насчитывали около 45000 пехотинцев, более 6000 кавалеристов и 132 орудия. Из всех этих войск лишь треть могла находиться непосредственно на охране линии – военной границы с горцами, тогда как остальная часть была разбросана по городам и другим населенным пунктам Кавказа.

По вступлению в должность Ермолов выехал на осмотр границ вверенной ему территории. Он разослал офицеров своего штаба по разным районам Кавказа, а сам посетил Елисаветпольскую область, Карабахское и некоторые другие ханства. Карабах произвел на Ермолова удручающее впечатление: большинство семей были либо в плену у персов, либо бежали в соседние земли, спасаясь от притеснений Мехти-хана. Кроме того, Ермолов виделся с ширванским ханом и шекинским ханом Измаилом.

Всем им генерал дал понять, что время их владычества прошло, а для себя сделал вывод, что большую часть ханов надо отстранять от власти ввиду их неблагонадежности.

И не раз в годы Кавказской войны 1829-1864 гг. русские солдаты вспоминали Ермолова, не сомневаясь, что при нем эта война была бы победоносно завершена в течение нескольких лет.

Генерал-лейтенант Ермолов был назначен командующим на Кавказ 29 июня 1816 г. Он был чрезвычайным послом в Персии, командиром Отдельного Грузинского корпуса и управляющим гражданской частью в Грузии, Астраханской и Кавказской губерниях.

Хотя Кавказ и называли «теплой Сибирью» (как место ссылки), Ермолов обрадовался этому назначению, так как оно позволяло ему во многом действовать самостоятельно. Отправляя генерала на Кавказ, Александр I сказал: «После Кутузова, Барклая и Багратиона у меня нет другого полководца». Таким образом он отдал дань заслугам Алексея Петровича. Решительный генерал достиг зенита своей карьеры, а в русском обществе сообщали друг другу: «Ермолов стал проконсулом Кавказа».

Император потребовал от Ермолова скорейшего разграничения земель с Персией по Гюлистанскому мирному договору 1813 г., при этом Александр I позволил сделать некоторые уступки персам, только бы дело закончилось мирно. Генералу предписывалось также покорить как можно большее число кавказских народов и по возможности мирным путем. Как известно, Александр I не любил насилия и слыл либералом.

10 октября 1816 г. Ермолов прибыл в Тифлис. На момент его прибытия русские силы на Кавказе насчитывали около 45000 пехотинцев, более 6000 кавалеристов и 132 орудия. Из всех этих войск лишь треть могла находиться непосредственно на охране линии – военной границы с горцами, тогда как остальная часть была разбросана по городам и другим населенным пунктам Кавказа.

По вступлению в должность Ермолов выехал на осмотр границ вверенной ему территории. Он разослал офицеров своего штаба по разным районам Кавказа, а сам посетил Елисаветпольскую область, Карабахское и некоторые другие ханства. Карабах произвел на Ермолова удручающее впечатление: большинство семей были либо в плену у персов, либо бежали в соседние земли, спасаясь от притеснений Мехти-хана. Кроме того, Ермолов виделся с ширванским ханом и шекинским ханом Измаилом.

Всем им генерал дал понять, что время их владычества прошло, а для себя сделал вывод, что большую часть ханов надо отстранять от власти ввиду их неблагонадежности.

×

Что касается границ, то в рапорте царю от 9 января 1817 г. Ермолов доложил, что границы с Персией почти не защищены.

Однако, меры по укреплению границ пришлось отложить, так как 17 апреля 1817 г. Ермолов выехал с посольством в Персию. 26 июля Ермолов прибыл в резиденцию шаха. Начались нелегкие переговоры. Шах требовал возвращения персидских земель, отнятых в последней войне. Ермолов был категорически против. Персии пришлось выбирать: либо конфликт с Россией и новая война, либо отказ от всяческих претензий. После долгих раздумий шах решил сохранить мир. Ермолов, в свою очередь, настаивал на учреждении в Персии русских торговых обществ, контор и консульств и требовал вернуть русских пленных. В целом генерал остался довольным посольством. Во-первых, он сумел сохранить все земли, отошедшие к России по Гюлистанскому трактату 1813 г. Во-вторых, он установил приемлемые отношения России с Персией, отсрочив войну на девять лет.

За это удачное посольство 8 февраля 1818 г. Ермолов был произведен в генералы от инфантерии. Обезопасив Кавказ от внешней опасности, Ермолов начал укреплять Кавказскую линию, поскольку многие крепости и посты не соответствовали своему назначению. Против левого фланга Кавказской линии жили чеченцы и дагестанцы.

Особенно жестоки были чеченцы: они не признавали никакой власти и никаких законов. Главнокомандующий требовал от Чечни полной покорности, но те нападали столь часто, что к 1818 г. казаки, жившие по Тереку опасались покидать укрепленные станицы. Ермолов решил потеснить чеченцев вглубь их лесов и гор. А именно, перенести линию укреплений с реки Терек на реку Сунжу. При переносе линии на Сунжу Россия переводила войска в более благоприятные земли (в первую очередь, по климату), кроме того, это способствовало усилению защиты и улучшению сообщения с Грузией.

Еще до Алексея Петровича на Сунже был построен редут Назрановский, прикрывавший дорогу из Моздока в Грузию. Летом 1817 г. генерал приказал строить укрепление Преградный Стан (построено к октябрю того же года). Это мероприятие стало непосредственным поводом к возмущению горцев. Чеченцы начали проявлять беспокойство, их набеги русские войска с успехом отбивали, но предотвратить не могли. В столице Ермолова обвиняли в том, что он провоцирует набеги, чтобы укрепить собственное влияние на Кавказе. Но в Петербурге не понимали, что основным видом «промысла» в горах являлся грабеж, а горцы жили, руководствуясь обычаями, которые впоследствии ученые назовут «набеговой экономикой».

Русские же мешали грабить, что и вызвало недовольство горцев. Россия должна была или уйти или ликвидировать разбойничьи гнезда на Кавказе. Третьего варианта не существовало, «мирное перевоспитание» горцев было невозможно.

Постоянные набеги чеченцев заставили Ермолова начать военные действия именно с Чечни. Оставив необходимые гарнизоны в укреплениях и на постах Кавказской линии, он в мае 1818г. сосредоточил у станицы Червленой около 5000 человек. 24 мая войска переправились через Терек и вошли в чеченские земли.

Перейдя Терек, войска встали в шести верстах от Ханкальского ущелья, считавшегося неприступным. Горцы выслали к Ермолову старейшин, которым он сказал, что не будет карать за набеги, если они прекратятся, а также потребовал заложников. 10 июня 1818 г. была основана крепость Грозная. Она была расположена крайне удачно, так как закрывала собою Ханкальское ущелье – самую удобную дорогу из Большой Чечни. Чеченцы поняли, что с ними будут поступать решительно, не давая грабить и убивать, и тогда они начали нападать на русские посты.

Ермолов объявил, что тем, кто захочет мирно жить на русской территории, будет обеспечена защита и покой, но если они будут способствовать набегам, он их вышлет обратно в горы. Генерал прямо говорил: «Лучше от Терека до Сунжи оставить голые степи, нежели в тылу укреплений наших терпеть разбойников». Он также требовал выдачи русских пленных, а за неисполнение грозил смертью. В подтверждение своих слов главнокомандующий снес несколько деревень, замеченных в пособничестве грабителям, а их жителей переселил за Сунжу. После чего было объявлено, что деревня, через которую жители беспрепятственно пропустят бандитов, будет истреблена.

Чеченцы искали союза с соседними народами — дагестанцами. Лишь один дагестанский правитель – Мехти-шамхал Тарковский поддержал Россию. Русскими войсками в Дагестане командовал генерал-майор А. Пестель. С отрядом в 2000 человек он начал боевые действия — захватил город Башлы, но там их ждала западня: аварский хан Ахмет собрал людей, количественно в десять раз превосходивших русский отряд. Пять дней отряд Пестеля бился в окружении, ему удалось вырваться, потеряв около 500 человек убитыми и ранеными.

Далее ждать было невозможно, и Ермолов собрал у Грозной отряд, а 25 октября выступил к городу Тарки.

Мехти-шамхал с нетерпением ожидал русских, так как ему грозили расправой мятежные соседи.

За преданность России Ермолов наградил шамхала: уже после подавления волнения тот получил в управление много земель, отнятых у непокорных ханов.

Ахмет-хан аварский прислал генералу письмо с заверениями о дружбе, но вскоре были перехвачены бумаги, где говорилось о готовности хана к сотрудничеству с персами. И Ермолов конечно же отверг такую лживую «дружбу».

11 ноября 1818 г. Ермолов повел войска в селение Дженгутай. К вечеру отряд вышел к горе, где укрывалось до 15000 бандитов; они начали обстреливать русских. Солдаты хотели с ходу штурмовать гору, но Ермолов применил обходной маневр, послав отряд войск для обхождения неприятеля с фланга. К вечеру следующего дня горская позиция была занята, причем с русской стороны потерь не было вовсе. Войска спустились в долину, где в селении Параул находилась ставка Ахмет-хана, но тот не принял бой и бежал в леса.

Затем Ермолов 14 ноября подошел к селению Большой Дженгутай, принадлежащему брату Ахмет-хана – Гасан-хану. Горцы укрепились на горном хребте возле селения. Когда бой разгорелся по всему фронту, позиции внезапно окутал туман, нахлынувший из соседнего ущелья. Ермолов приказал прекратить огонь и штурмовать вражеские окопы. Удар был такой неожиданный, что за 5 минут половина неприятельских окопов была захвачена почти без потерь. Горцы поняли, что попытки вооруженного сопротивления будут сломлены, а непокорность жестоко наказана. Поэтому многие вожди родов после этого явились к главнокомандующему с изъявлениями покорности.

Ермолов прощал всех, но предупреждал, что за новыми выступлениями последуют неотвратимые кары. Так закончился первый поход в Дагестан.

В Чечне же волнения продолжались. Стало понятно, что одна крепость Грозная не сдержит чеченцев. Были приняты меры по укреплению наших позиций на Сунже. Почти все Ханкальское ущелье было очищено от леса. За ущельем лежала долина, где находились основные селения чеченцев. В итоге большинству из них пришлось покориться, теперь путь в их земли был открыт. Так, буквально одними топорами, была одержана победа над горцами.

1 июля 1819 г. Ермолов прибыл в селение Андреевское, где планировал строить крепость. Тем временем горцы начали собирать силы, чтобы напасть на Грозную и отрезать русских от Терека. Ермолов, чтобы предотвратить нападение, приказал генерал-майору Грекову вторгнуться в Чечню. В начале августа 1819 г. генерал выступил в поход, а в это время аварский хан, собрав около 6000 человек, подошел к крепости Внезапной. 29 августа Ермолов выступил из крепости навстречу врагу.

У селения Баутугай русские войска столкнулись с горцами и оттеснили их. Войска заняли Баутугай и высоты рядом с селением. В течение четырех дней Ермолов обстреливал горцев, и 3 сентября они дрогнули; аварский хан и его брат бежали в горы. Ермолов сделал попытку догнать их, сжег в горах несколько селений и вернулся в крепость Внезапную. Осенью стало известно о волнениях среди акушинцев. Вначале Ермолов послал акушинцам бумагу, где призывал к верности России, но ответа на нее не последовало, и генерал продолжил боевые действия.

В начале декабря 1819 г. войска пошли вперед. Без единого выстрела была занята высота Калантау, где для прикрытия оставили 1000 человек с орудиями. Основные силы шли к селению Урум, где засели мятежные акушинцы. Генералу Мадатову удалось выгнать бандитов из селения, но они скрылись в горах. 18 декабря Ермолов вывел войска из Урума и остановился в пушечном выстреле от неприятельской передовой. Князь Мадатов занял окрестные высоты, препятствуя отступлению горцев, а русская артиллерия заставила врага покинуть укрепления. Солдаты захватили утесы над дорогой и с них обстреливали бегущих акушинцев. Казаки преследовали горцев. Победа была одержана за два часа, а потери в этом бою составили всего 4 убитых и 26 раненых.

Эта победа усмирила акушинцев, что позволило снять блокаду с Чирахского поста. Расскажем о подвиге защитников Чираха. Декабрьским утром бандиты подкрались к посту и вырезали 80 человек спящих, другим удалось укрыться на защищенной позиции. Несколько дней отряд стойко сопротивлялся превосходящему в силах противнику (их было 5–6 тысяч против примерно 400 русских). Горцы захватили офицера Щербину и запытали его до смерти на глазах у защитников Чираха. Все попытки взять укрепление штурмом были отбиты. За три дня осады у гарнизона кончилась вода, чтобы утолить жажду – ели порох. Но подошла помощь и блокада была снята.

Из защитников Чираха в живых осталось всего 70 человек, причем лишь 8 невредимых. Штабс-капитан Овечкин с многочисленными ранениями выжил и получил чин капитана и орден св. Владимира IV степени.

29 декабря 1819 г. главнокомандующий отправился в Дербент, чтобы назначить на большей части территории Дагестана русскую администрацию вместо непокорных ханов. Горцы были совершенно сломлены и не противились этому.

В целом первые три года деятельности Алексея Петровича на Кавказе можно охарактеризовать, как весьма успешные.

Следуя римским правилам: «разделяй и властвуй» и «пусть ненавидят, лишь бы боялись», Ермолов усмирил многие непокорные племена (и, в первую очередь, чеченцев и акушинцев).

Часто он поступал жестоко, но это было оправдано условиями ведения Кавказской войны. К началу 1820 г. генералу Ермолову удалось закрепиться на берегах Сунжи, под его командованием русские войска положили конец независимости Мехтулинского ханства, покорили Табасарань и Каракайтаг. Так победой русского оружия закончился первый этап покорения Северного Кавказа. Все эти победы были одержаны несравнимо малыми силами против значительно превосходящих их в численности отрядов мятежников и с минимальными потерями, что на долгие годы упрочило высокую репутацию русского оружия на Кавказе.

Однако, меры по укреплению границ пришлось отложить, так как 17 апреля 1817 г. Ермолов выехал с посольством в Персию. 26 июля Ермолов прибыл в резиденцию шаха. Начались нелегкие переговоры. Шах требовал возвращения персидских земель, отнятых в последней войне. Ермолов был категорически против. Персии пришлось выбирать: либо конфликт с Россией и новая война, либо отказ от всяческих претензий. После долгих раздумий шах решил сохранить мир. Ермолов, в свою очередь, настаивал на учреждении в Персии русских торговых обществ, контор и консульств и требовал вернуть русских пленных. В целом генерал остался довольным посольством. Во-первых, он сумел сохранить все земли, отошедшие к России по Гюлистанскому трактату 1813 г. Во-вторых, он установил приемлемые отношения России с Персией, отсрочив войну на девять лет.

За это удачное посольство 8 февраля 1818 г. Ермолов был произведен в генералы от инфантерии. Обезопасив Кавказ от внешней опасности, Ермолов начал укреплять Кавказскую линию, поскольку многие крепости и посты не соответствовали своему назначению. Против левого фланга Кавказской линии жили чеченцы и дагестанцы.

Особенно жестоки были чеченцы: они не признавали никакой власти и никаких законов. Главнокомандующий требовал от Чечни полной покорности, но те нападали столь часто, что к 1818 г. казаки, жившие по Тереку опасались покидать укрепленные станицы. Ермолов решил потеснить чеченцев вглубь их лесов и гор. А именно, перенести линию укреплений с реки Терек на реку Сунжу. При переносе линии на Сунжу Россия переводила войска в более благоприятные земли (в первую очередь, по климату), кроме того, это способствовало усилению защиты и улучшению сообщения с Грузией.

Еще до Алексея Петровича на Сунже был построен редут Назрановский, прикрывавший дорогу из Моздока в Грузию. Летом 1817 г. генерал приказал строить укрепление Преградный Стан (построено к октябрю того же года). Это мероприятие стало непосредственным поводом к возмущению горцев. Чеченцы начали проявлять беспокойство, их набеги русские войска с успехом отбивали, но предотвратить не могли. В столице Ермолова обвиняли в том, что он провоцирует набеги, чтобы укрепить собственное влияние на Кавказе. Но в Петербурге не понимали, что основным видом «промысла» в горах являлся грабеж, а горцы жили, руководствуясь обычаями, которые впоследствии ученые назовут «набеговой экономикой».

Русские же мешали грабить, что и вызвало недовольство горцев. Россия должна была или уйти или ликвидировать разбойничьи гнезда на Кавказе. Третьего варианта не существовало, «мирное перевоспитание» горцев было невозможно.

Постоянные набеги чеченцев заставили Ермолова начать военные действия именно с Чечни. Оставив необходимые гарнизоны в укреплениях и на постах Кавказской линии, он в мае 1818г. сосредоточил у станицы Червленой около 5000 человек. 24 мая войска переправились через Терек и вошли в чеченские земли.

Перейдя Терек, войска встали в шести верстах от Ханкальского ущелья, считавшегося неприступным. Горцы выслали к Ермолову старейшин, которым он сказал, что не будет карать за набеги, если они прекратятся, а также потребовал заложников. 10 июня 1818 г. была основана крепость Грозная. Она была расположена крайне удачно, так как закрывала собою Ханкальское ущелье – самую удобную дорогу из Большой Чечни. Чеченцы поняли, что с ними будут поступать решительно, не давая грабить и убивать, и тогда они начали нападать на русские посты.

Ермолов объявил, что тем, кто захочет мирно жить на русской территории, будет обеспечена защита и покой, но если они будут способствовать набегам, он их вышлет обратно в горы. Генерал прямо говорил: «Лучше от Терека до Сунжи оставить голые степи, нежели в тылу укреплений наших терпеть разбойников». Он также требовал выдачи русских пленных, а за неисполнение грозил смертью. В подтверждение своих слов главнокомандующий снес несколько деревень, замеченных в пособничестве грабителям, а их жителей переселил за Сунжу. После чего было объявлено, что деревня, через которую жители беспрепятственно пропустят бандитов, будет истреблена.

Чеченцы искали союза с соседними народами — дагестанцами. Лишь один дагестанский правитель – Мехти-шамхал Тарковский поддержал Россию. Русскими войсками в Дагестане командовал генерал-майор А. Пестель. С отрядом в 2000 человек он начал боевые действия — захватил город Башлы, но там их ждала западня: аварский хан Ахмет собрал людей, количественно в десять раз превосходивших русский отряд. Пять дней отряд Пестеля бился в окружении, ему удалось вырваться, потеряв около 500 человек убитыми и ранеными.

Далее ждать было невозможно, и Ермолов собрал у Грозной отряд, а 25 октября выступил к городу Тарки.

Мехти-шамхал с нетерпением ожидал русских, так как ему грозили расправой мятежные соседи.

За преданность России Ермолов наградил шамхала: уже после подавления волнения тот получил в управление много земель, отнятых у непокорных ханов.

Ахмет-хан аварский прислал генералу письмо с заверениями о дружбе, но вскоре были перехвачены бумаги, где говорилось о готовности хана к сотрудничеству с персами. И Ермолов конечно же отверг такую лживую «дружбу».

11 ноября 1818 г. Ермолов повел войска в селение Дженгутай. К вечеру отряд вышел к горе, где укрывалось до 15000 бандитов; они начали обстреливать русских. Солдаты хотели с ходу штурмовать гору, но Ермолов применил обходной маневр, послав отряд войск для обхождения неприятеля с фланга. К вечеру следующего дня горская позиция была занята, причем с русской стороны потерь не было вовсе. Войска спустились в долину, где в селении Параул находилась ставка Ахмет-хана, но тот не принял бой и бежал в леса.

Затем Ермолов 14 ноября подошел к селению Большой Дженгутай, принадлежащему брату Ахмет-хана – Гасан-хану. Горцы укрепились на горном хребте возле селения. Когда бой разгорелся по всему фронту, позиции внезапно окутал туман, нахлынувший из соседнего ущелья. Ермолов приказал прекратить огонь и штурмовать вражеские окопы. Удар был такой неожиданный, что за 5 минут половина неприятельских окопов была захвачена почти без потерь. Горцы поняли, что попытки вооруженного сопротивления будут сломлены, а непокорность жестоко наказана. Поэтому многие вожди родов после этого явились к главнокомандующему с изъявлениями покорности.

Ермолов прощал всех, но предупреждал, что за новыми выступлениями последуют неотвратимые кары. Так закончился первый поход в Дагестан.

В Чечне же волнения продолжались. Стало понятно, что одна крепость Грозная не сдержит чеченцев. Были приняты меры по укреплению наших позиций на Сунже. Почти все Ханкальское ущелье было очищено от леса. За ущельем лежала долина, где находились основные селения чеченцев. В итоге большинству из них пришлось покориться, теперь путь в их земли был открыт. Так, буквально одними топорами, была одержана победа над горцами.

1 июля 1819 г. Ермолов прибыл в селение Андреевское, где планировал строить крепость. Тем временем горцы начали собирать силы, чтобы напасть на Грозную и отрезать русских от Терека. Ермолов, чтобы предотвратить нападение, приказал генерал-майору Грекову вторгнуться в Чечню. В начале августа 1819 г. генерал выступил в поход, а в это время аварский хан, собрав около 6000 человек, подошел к крепости Внезапной. 29 августа Ермолов выступил из крепости навстречу врагу.

У селения Баутугай русские войска столкнулись с горцами и оттеснили их. Войска заняли Баутугай и высоты рядом с селением. В течение четырех дней Ермолов обстреливал горцев, и 3 сентября они дрогнули; аварский хан и его брат бежали в горы. Ермолов сделал попытку догнать их, сжег в горах несколько селений и вернулся в крепость Внезапную. Осенью стало известно о волнениях среди акушинцев. Вначале Ермолов послал акушинцам бумагу, где призывал к верности России, но ответа на нее не последовало, и генерал продолжил боевые действия.

В начале декабря 1819 г. войска пошли вперед. Без единого выстрела была занята высота Калантау, где для прикрытия оставили 1000 человек с орудиями. Основные силы шли к селению Урум, где засели мятежные акушинцы. Генералу Мадатову удалось выгнать бандитов из селения, но они скрылись в горах. 18 декабря Ермолов вывел войска из Урума и остановился в пушечном выстреле от неприятельской передовой. Князь Мадатов занял окрестные высоты, препятствуя отступлению горцев, а русская артиллерия заставила врага покинуть укрепления. Солдаты захватили утесы над дорогой и с них обстреливали бегущих акушинцев. Казаки преследовали горцев. Победа была одержана за два часа, а потери в этом бою составили всего 4 убитых и 26 раненых.

Эта победа усмирила акушинцев, что позволило снять блокаду с Чирахского поста. Расскажем о подвиге защитников Чираха. Декабрьским утром бандиты подкрались к посту и вырезали 80 человек спящих, другим удалось укрыться на защищенной позиции. Несколько дней отряд стойко сопротивлялся превосходящему в силах противнику (их было 5–6 тысяч против примерно 400 русских). Горцы захватили офицера Щербину и запытали его до смерти на глазах у защитников Чираха. Все попытки взять укрепление штурмом были отбиты. За три дня осады у гарнизона кончилась вода, чтобы утолить жажду – ели порох. Но подошла помощь и блокада была снята.

Из защитников Чираха в живых осталось всего 70 человек, причем лишь 8 невредимых. Штабс-капитан Овечкин с многочисленными ранениями выжил и получил чин капитана и орден св. Владимира IV степени.

29 декабря 1819 г. главнокомандующий отправился в Дербент, чтобы назначить на большей части территории Дагестана русскую администрацию вместо непокорных ханов. Горцы были совершенно сломлены и не противились этому.

В целом первые три года деятельности Алексея Петровича на Кавказе можно охарактеризовать, как весьма успешные.

Следуя римским правилам: «разделяй и властвуй» и «пусть ненавидят, лишь бы боялись», Ермолов усмирил многие непокорные племена (и, в первую очередь, чеченцев и акушинцев).

Часто он поступал жестоко, но это было оправдано условиями ведения Кавказской войны. К началу 1820 г. генералу Ермолову удалось закрепиться на берегах Сунжи, под его командованием русские войска положили конец независимости Мехтулинского ханства, покорили Табасарань и Каракайтаг. Так победой русского оружия закончился первый этап покорения Северного Кавказа. Все эти победы были одержаны несравнимо малыми силами против значительно превосходящих их в численности отрядов мятежников и с минимальными потерями, что на долгие годы упрочило высокую репутацию русского оружия на Кавказе.

”Хочу, чтобы имя мое стерегло страхом наши границы крепче цепей и укреплений, чтобы слово мое было для азиатов законом, вернее, неизбежной смертью.

Снисхождение в глазах азиата — знак слабости, и я прямо из человеколюбия бываю строг неумолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены”.

Ермолов, Алексей Петрович.....

Снисхождение в глазах азиата — знак слабости, и я прямо из человеколюбия бываю строг неумолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены”.

Ермолов, Алексей Петрович.....

Ссылки по теме:

- 15 примеров того, как умеют отдыхать наши люди

- Особенности национального досуга

- Русские в Японии: как им там живется?

- Племена разных стран в объективе фотографа

- "Этот русский бессмертный": американцев поразило видео сталевара

реклама

Другое дело, что текущая власть с бандитами, взяточниками, продажными судьями и прочим ворьем и жульем, особо и не воюет, она будет сажать "экстремистов" из вк и прочих интернетов за сохраненные картинки и репосты, в то время, когда ворье и жулье занимает руководящие должности, плюет на закон(конституцию) и посмеивается на нас глядючи.

Кстати, автор с подобной статьей по краю ходит,- ведь в его статье, кстати, фашизм и экстремизм легко усмотреть могут, ну или расовую нетерпимость как минимум.

В жуткое время живем, товарищи...

Ату их, ату!

http://online-knigi.com/page/17818http://online-knigi.com/page/17818

Что до резни русских подавляя народное недовольство - поверь мне, найдётся более чем достаточно самих русских, которые возьмутся за эту работу. После революции и Гражданской войны недостатка в готовых расстреливать и убивать свой же народ не было. И если не дай бог начнётся аналогичная жопа - такие опять найдутся в достаточном числе. А Кадыров просто пошлёт всех лесом и отправлять своих людей гибнуть в Гражданской войне между русскими не станет, потому что он не дурак и понимает - кто бы ни победил, крайним все равно сделают чеченцев.

Плюс у него потери были выше чем у того же Трошева, который действовал грамотнее, с оглядкой на гражданских и берег своих бойцов.

В общем насчёт Шаманова я не согласен. Мясник он и есть мясник.

Что до ненависти - вы сами ее и создали. Сначала большинство населения даже рассчитывало что армия уберёт Дудаева и будет нормальная жизнь. Но когда армия начала бомбить жилые кварталы и запрещать беженкам эвакуироваться - вот тогда все прифигели там и в ряды боквиков потянулись толпы добровольцев. Результат? Вы просрали. Позорно просрали пастухам. И понятно чего вы так рьяно на политиков все свалить пытаетесь:))

А они нападают на нас. Ну и получают по башке.

Вот обсетины покорились, сразу же подчинились нашим офицерам сапоги чистят и никто их не вешает

Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу.

Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена.

Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади.

Он был проткнут штыком в спину.

Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла.

Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну.

Старик дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами.

Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела.

Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать.

Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.

Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.

Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение.

О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти.

Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.

Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им.

Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного.

Политика - она такая проститутка . Нам ведь надо "дружить" .

Х.з. , РФ ведь со всеми дружит - бывшими респ. СССР , которые во время и после перестройки уничтожали этнических русских тысячами . И сейчас тихое выживание идёт .

Про рабство - это вАще отдельная тема - из РФ разными способами (например , фурах с стекловатой - какой мент на дороге станет проверять ?) вывозили дееспособных , и они батрачили в аулах , до которых вертолётом надо лететь , или х.з. как их там - кишлаках годами и десятилетиями . Всё это есть в открытых источниках .

Про похищенных в сексуальное рабство русских девчёнок - тоже другая тема .

Ваще всё [мат] , дружим дальше . Жувачка .

1. Почему, если Садо ушел в горы с семьей, его сын остался в ауле?

2. Вы пробовали бить штыком? Понимаете что ударом в спину (!!!) можно только добить? Противника сначала нужно догнать, сбить на землю, перевернуть вниз лицом и потом тыкать. такая злость точно не была чем-то вызвана? Мальчик не стрелял по солдатам?

3. Почему скотине было нечего дать? Русские забрали всю траву?

4. Где в Коране написано, что лучше умереть, чем жить? Какое религиозное чувство ими двигало?

5. Как именно загадили фонтан и мечеть? Отравили? Почему его можно было очистить? Или это преувеличение?

6. Перед жителями стоял выбор: Перестать нападать на казаков и жить или продолжить нападать и умереть... Они решили продолжить нападать.

7. Они решили воевать и .... "принялись за восстановление нарушенного". Они дебилы? Если решили воевать - то ружье в руки и на передовую, а не нарываться на новую атаку.