16751

5

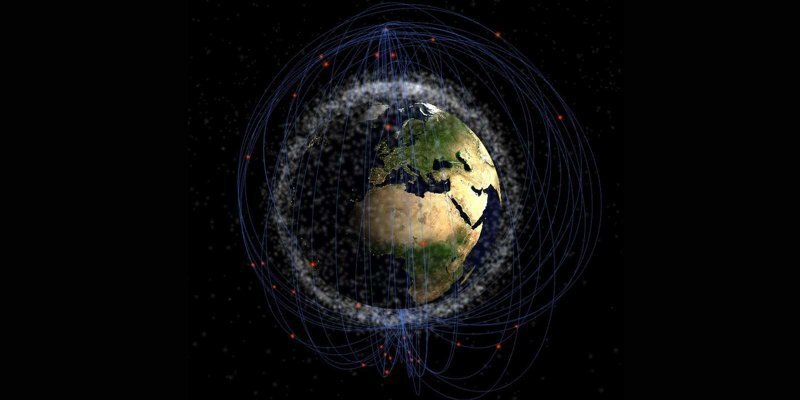

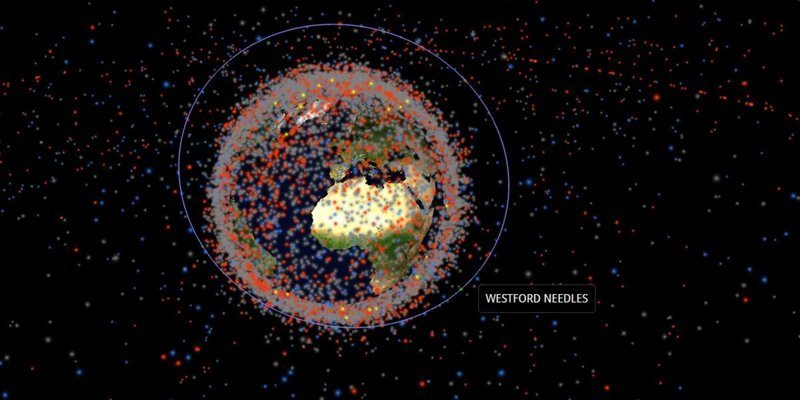

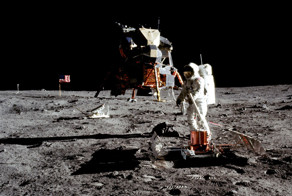

В космосе сейчас находится около 16 млн единиц мусора искусственного происхождения. Эдакая звёздная свалка. А вот в 1960-х годах американцы трижды выводили на орбиту по 480 миллионов маленьких медных иголочек! И рассеивали их вокруг Земли. Зачем же они совершили этот акт космического вандализма?

Проблемы связи

Где-то глубоко под водой, на самом дне Атлантического океана лежит трансатлантический телефонный кабель. Он протянулся от Европы до Америки — огромный, чёрный, длинный. На самом деле кабелей на дне уже не один десяток. Сначала были телеграфные, затем телефонные, после оптоволоконные — для передачи информации. Сейчас добавились ещё и спутники, способные обеспечить связь.

Но в шестидесятых годах прошлого века телефонные кабели были практически основным способом сообщения между Старым и Новым светом. Американское командование кабелями дорожило и искренне думало, что если случится война, то со стороны СССР сразу поплывут боевые водолазы навстречу кабелю.

У каждого водолаза по топору за пазухой; два-три ловких движения — и «абонент недоступен», хоть кричи «алё!» до посинения.

На самом деле использовать глубинные бомбы было бы проще, но ведь соль не в этом. Куда важнее, что на кабель надежды не оставалось, а значит требовалось крепить и улучшать военную связь с союзниками из Европы. С обычной радиосвязью тоже было не ахти — американцы просчитывали вариант её перекрытия при помощи мощнейшей магнитной бури, устроенной несколькими ядерными взрывами в тропосфере. И, кстати, верили, что коварные Советы сами готовят такой же вариант.

Но в шестидесятых годах прошлого века телефонные кабели были практически основным способом сообщения между Старым и Новым светом. Американское командование кабелями дорожило и искренне думало, что если случится война, то со стороны СССР сразу поплывут боевые водолазы навстречу кабелю.

У каждого водолаза по топору за пазухой; два-три ловких движения — и «абонент недоступен», хоть кричи «алё!» до посинения.

На самом деле использовать глубинные бомбы было бы проще, но ведь соль не в этом. Куда важнее, что на кабель надежды не оставалось, а значит требовалось крепить и улучшать военную связь с союзниками из Европы. С обычной радиосвязью тоже было не ахти — американцы просчитывали вариант её перекрытия при помощи мощнейшей магнитной бури, устроенной несколькими ядерными взрывами в тропосфере. И, кстати, верили, что коварные Советы сами готовят такой же вариант.

×

Проект «Вестфорд»

Нет надежды на природную ионосферу — значит, надо не ждать милостей от природы, а создавать условия самостоятельно. Тогда яйцеголовые из Массачусетского технологического института под руководством Уолтера Э. Морроу предложили нечто совсем странное и сумасшедшее. А давайте, говорят, сделаем свою искусственную ионосферу со спутниками и дипольными антеннами. И ведь прокатило. Денег выделили, все радуются, ходят, друг друга поздравляют.

Проект назвали «Вестфорд».

Суть следующая — в космос запустили спутник, рассеивающий по высокой орбите на высоте между 3500 и 3800 километрами миллионы крошечных медных иголок. Каждая такая иголка являлась дипольной микроантенной, способной отражать сигнал с Земли. В спутнике проволочки хранились разделёнными на несколько частей и упакованными в нафталиновый гель — предполагалось, что на орбите гель испарится и выпустит равномерно все иглы, образовав гигантскую антенну на орбите Земли.

Проект назвали «Вестфорд».

Суть следующая — в космос запустили спутник, рассеивающий по высокой орбите на высоте между 3500 и 3800 километрами миллионы крошечных медных иголок. Каждая такая иголка являлась дипольной микроантенной, способной отражать сигнал с Земли. В спутнике проволочки хранились разделёнными на несколько частей и упакованными в нафталиновый гель — предполагалось, что на орбите гель испарится и выпустит равномерно все иглы, образовав гигантскую антенну на орбите Земли.

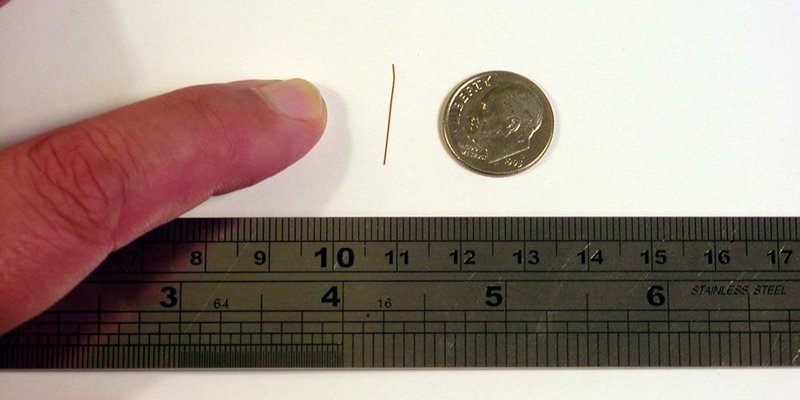

Длина каждой такой иголочки составляла 17,8 миллиметра (половина длины волны на частоте 8 Ггц), а вот толщина — всего 25,4 микрометра. То есть медная проволочка была в десятки раз тоньше человеческого волоса (его толщина 0,1 миллиметра). Поэтому и материала на создание таких «иголок» пошло очень мало. На создание 480 миллионов медных иголок потратили всего около 20 кг меди.

Бублик на орбите

(Рассеиватель иголок «Вестфорд-2»)

Первый спутник, названный «Вестфорд-1», запустили 21 октября 1961 года при помощи ракеты-носителя «Атлас-Аджена». Увы, вылетела лишь часть иголок. Плотного и равномерного слоя не получилось. Второй запуск состоялся 9 апреля 1962 года и также закончился провалом.

Повезло исследователям только с третьего раза. Запущенный 9 мая 1963 года «Вестфорд-2» (нет, мы ничего не путаем, просто предыдущий назывался «Вестфорд-Дрэг») рассеял ещё 480 миллионов медных иголок, даже более миниатюрных, чем раньше. Длина была той же, а вот толщина уменьшилась до 17,8 микрометра. Иголки образовали кольцо (вернее, бублик — или тороид) гигантской орбитальной антенны.

Уже через четыре дня после запуска американские военные на двух концах страны прильнули к радиостанциям, чтобы проверить работоспособность искусственной ионосферы. Всё отлично работало: передавали в Калифорнии, а принимали в Массачусетсе.

Фактически это было первое астроинженерное сооружение в истории человечества.

Передачи хватило для нормальной голосовой связи. В общем, всё было готово для того, чтобы в случае необходимости передать человечеству самые важные слова. <s>«Жители Земли, Скайнет вышел из-под контроля и устроил глобальную войну. Меня зовут Джон Коннор и я сопро…»</s>

Впрочем, уже спустя несколько дней иголки разлетелись друг от друга в стороны, и связь стала гораздо хуже, а спустя пару недель проект закрыли.

Первый спутник, названный «Вестфорд-1», запустили 21 октября 1961 года при помощи ракеты-носителя «Атлас-Аджена». Увы, вылетела лишь часть иголок. Плотного и равномерного слоя не получилось. Второй запуск состоялся 9 апреля 1962 года и также закончился провалом.

Повезло исследователям только с третьего раза. Запущенный 9 мая 1963 года «Вестфорд-2» (нет, мы ничего не путаем, просто предыдущий назывался «Вестфорд-Дрэг») рассеял ещё 480 миллионов медных иголок, даже более миниатюрных, чем раньше. Длина была той же, а вот толщина уменьшилась до 17,8 микрометра. Иголки образовали кольцо (вернее, бублик — или тороид) гигантской орбитальной антенны.

Уже через четыре дня после запуска американские военные на двух концах страны прильнули к радиостанциям, чтобы проверить работоспособность искусственной ионосферы. Всё отлично работало: передавали в Калифорнии, а принимали в Массачусетсе.

Фактически это было первое астроинженерное сооружение в истории человечества.

Передачи хватило для нормальной голосовой связи. В общем, всё было готово для того, чтобы в случае необходимости передать человечеству самые важные слова. <s>«Жители Земли, Скайнет вышел из-под контроля и устроил глобальную войну. Меня зовут Джон Коннор и я сопро…»</s>

Впрочем, уже спустя несколько дней иголки разлетелись друг от друга в стороны, и связь стала гораздо хуже, а спустя пару недель проект закрыли.

Космический мусор

Нельзя сказать, чтобы другие страны, да и отдельные специалисты в самой Америке обрадовались перспективе напрочь засорить космос. Но увы, угроза космического мусора в перспективе казалась гораздо менее серьёзной, нежели перспектива Третьей мировой и боевых водолазов, рубящих кабеля связи топорами. В ООН шли жёсткие баталии, Советский Союз выражал решительный протест, американский представитель Эдлай Стивенсон II потрясал расчётами учёных, уверявших в безопасности проекта. Американские астрономы заявили, что подобные эксперименты могут поставить крест на их работе. Так или иначе, проект ушёл в прошлое.

А иголочки остались. Бо́льшая часть в течение следующих десяти лет под воздействием солнечного ветра, а затем и атмосферы, вернулась на Землю. Это произошло за счёт их ничтожной массы. За счёт неё же иголки не сгорели в атмосфере, а затормозились и упали с неба — в основном на полюсах нашей планеты.

Часть же иголок — а это несколько миллионов штук — так и осталась на орбите. Они образовали несколько плотных облаков, за которыми до сих пор ведутся наблюдения.

А иголочки остались. Бо́льшая часть в течение следующих десяти лет под воздействием солнечного ветра, а затем и атмосферы, вернулась на Землю. Это произошло за счёт их ничтожной массы. За счёт неё же иголки не сгорели в атмосфере, а затормозились и упали с неба — в основном на полюсах нашей планеты.

Часть же иголок — а это несколько миллионов штук — так и осталась на орбите. Они образовали несколько плотных облаков, за которыми до сих пор ведутся наблюдения.

Время для выводов

Как бы это банально ни звучало, планета Земля — наш единственный дом, другого у нас пока просто нет. Эксперименты и военная радиосвязь — дело, конечно, хорошее, но надо и меру знать. Впрочем, в загрязнении орбиты отличился и СССР, повесив над Землёй несколько десятков ядерных спутников с заглушенным реактором.

Увы, мусорить гораздо проще, чем убирать.

МИХАИЛ КОТОВ

Увы, мусорить гораздо проще, чем убирать.

МИХАИЛ КОТОВ

Источник:

Ссылки по теме:

- Алисса Карсон - девушка, которая собирается полететь на Марс

- Женщина разогнала свой велосипед почти до 300 км/ч и установила новый мировой рекорд

- На eBay выставили на аукцион более 150 предметов связанных с космической тематикой

- Как американцы губят планету

- Тогда и сейчас: 7 легендарных зданий, потерянных Америкой безвозвратно

Вот сволочи, загрязнили такой чистый, без "капельки" радиации космос.

https://topwar.ru/67808-vzryvy-na-orbite.htmlhttps://topwar.ru/67808-vzryvy-na-orbite.html

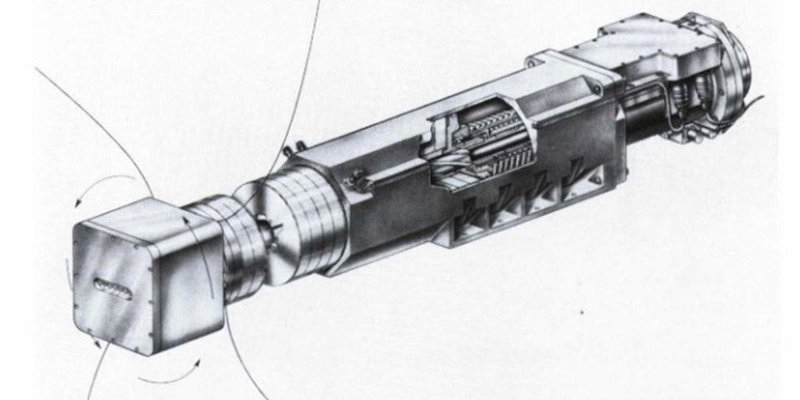

Электрическая мощность установки составляла 3 кВт при тепловой в 100 кВт, максимальный ресурс работы БЭС-5 124 (по другим данным 135) суток. Двухконтурная установка имела реактор на быстрых нейтронах БР-5А и термоэлектрический генератор, теплоноситель обоих контуров эвтектика натрий-калий (температура плавления 11 C), температура в первом контуре 700 C, во втором 350 C. Масса всей установки около 900 кг.

Активная зона реактора состоит из 37 твэлов с минимально возможным зазором между ними. Каждый твэл содержит три уран-молибденовых блочка длиной по 55 мм и два бериллиевых блочка длиной по 100 мм, образующих торцевые отражатели. Общая масса урана 30 кг, обогащение по 235-му изотопу до 90 %. Корпус реактора в виде шестигранной призмы с размером «под ключ» 140 мм окружён боковым бериллиевым отражателем толщиной 100 мм. В отражателе могут перемещаться параллельно друг другу шесть бериллиевых стержней органы управления реактором.

Боковой отражатель состоял из отдельных секций, стянутых стальной лентой. Предполагалось, что при сходе спутника с орбиты и попадании его в плотные слои атмосферы лента должна быстро перегореть, отражатель развалиться на части, а активная зона сгореть. После неудачного падения 24 января 1978 года аппарата «Космос-954» конструкция была изменена: все твэлы стали принудительно выбрасываться газовым исполнительным механизмом

________________________________

Следующей советской космической ядерной энергетической установкой стала ТЭУ-5 «Тополь» («Топаз-1»), впервые выведенная на орбиту 2 февраля 1987 году в составе экспериментального КА «Плазма-А» («Космос-1818»). Работа над «Топазом» велась с 1960-х годов. Наземные испытания были начаты в 1970 году. Главным конструктором выступала «Красная звезда».[6]

Топливом в реакторе служил диоксид урана с 90 % обогащением, теплоносителем калий-натриевый расплав. Реактор имел тепловую мощность 150 кВт, причём количество 235U в реакторе было снижено до 11,5 кг по сравнению с 30 кг в БЭС-5 «Бук».

В «Топазе» использовался термоэмиссионный преобразователь тепловой энергии в электрическую. Такой преобразователь подобен электронной лампе: катод из молибдена с вольфрамовым покрытием, нагретый до высокой температуры, испускает электроны, которые преодолевают заполненный ионами цезия под низким давлением промежуток и попадают на анод. Электрическая цепь замыкается через нагрузку. Выходная электрическая мощность преобразователя составляла от 5 до 6,6 кВт.

При расчётном ресурсе в один год, уже на втором КА «Плазма-А» («Космос-1867») «Топаз» проработал более 11 месяцев.

__________________________________________________________

это конечно не совсем те реакторы что на АЭС, но тем не менее реакторы