3136

61

В прошлой части: я показывал национальную глубинку Южной Коми, а теперь отправимся на север этой огромной республики.

В 1491 году в глухом углу на Печоре, где русские и зырянские земли уже заканчивались, а ненецкие кочевья ещё не начинались, объявилась странная экспедиция из нескольких сотен человек. В её составе были бояре Василий Болтин, Иван Брюхов и Андрей Коробкин, немцы-рудознатцы Иван да Виктор, а во главе - грек Мануил Палеолог. Дом Палеологов правил Византией в 1261-1453 годах, от возрождения до окончательной гибели, и племянница последнего императора Софья стала женой Ивана III, а двуглавый орёл с их эмблемы превратился в русский герб. С падением Константинополя последними православными государствами оставались Валахия, Молдавия и Русь. Но те хоть и более развитыми были, а на износ держали оборону от мусульман и католиков. Русь же, напротив, ширилась с каждым годом, а от внешних врагов лежала очень далеко. За краем света и придумали греки сберечь православную веру, но только глянув на этот Третий Рим, поняли - тут ещё работать и работать...

Экспедицию на север вёл не Мануил Фомич (брат Софьи, последний принц, в итоге помирившийся с османами), а Мануил Илларьевич - весьма загадочный представитель Дома, скорее всего какой-то побочной ветви. Первостепенной задачей в строительстве Третьего Рима было найти медь и серебро, чтобы чеканить собственную монету. Экспедиция обследовала чудские копи у реки Цильма, и год спустя 240 мастеровых под руководством итальянских горняков отправились на Цильму поднимать промышленность. В 1496 году там заработали первые в России металлургические заводы, а в 1499 для их защиты с моря был заложен Пустозерск - первый русский город за полярным кругом.

Возникшая между рудников, заложенных для спасения православного мира, и "староверческой Голгофой" Пустозерска, Усть-Цильма сама превратилась в русский оплот. Устьцилёмы - староверы, сумевшие каким-то чудом сохранить множество русских традиций вплоть до национального костюма. Об этой удивительной земле будет ещё 6 постов, и начнём рассказ, конечно же, с дороги через 5 паромов.

Экспедицию на север вёл не Мануил Фомич (брат Софьи, последний принц, в итоге помирившийся с османами), а Мануил Илларьевич - весьма загадочный представитель Дома, скорее всего какой-то побочной ветви. Первостепенной задачей в строительстве Третьего Рима было найти медь и серебро, чтобы чеканить собственную монету. Экспедиция обследовала чудские копи у реки Цильма, и год спустя 240 мастеровых под руководством итальянских горняков отправились на Цильму поднимать промышленность. В 1496 году там заработали первые в России металлургические заводы, а в 1499 для их защиты с моря был заложен Пустозерск - первый русский город за полярным кругом.

Возникшая между рудников, заложенных для спасения православного мира, и "староверческой Голгофой" Пустозерска, Усть-Цильма сама превратилась в русский оплот. Устьцилёмы - староверы, сумевшие каким-то чудом сохранить множество русских традиций вплоть до национального костюма. Об этой удивительной земле будет ещё 6 постов, и начнём рассказ, конечно же, с дороги через 5 паромов.

Хмурым утром мы покинули поезд Сыктывкар-Усинск на станции Ираель между Ухтой и Печорой. Когда я приезжал сюда впервые в 2011 году, начинавшаяся от станции круглогодичная автодорога на север была "островом", с остальной дорожной сетью России соединявшимся лишь по зиме. Впрочем, дальнобои по зимнику прорывались и летом, называя его не иначе как Коми-Трофи - за доставку в Нарьян-Мар платили хорошо. В 2017-м Ухту с Печорой связывала уже неплохая асфальтовая трасса, и мы увидели тогда лишь выходящие к ней окраины Ираеля - наредкость мрачного пристанционного посёлка. В 2011 году я уезжал отсюда на минивэнчике по заполнению, но к 2017-му основной транспорт Коми превратился в то, о чём я рассказывал в прошлой части - маршрутки с предварительной записью по телефону. Водитель было сказал нам, что мест нет, но вскоре пригласил в салон: кто-то забронировал и не приехал... а могли бы и приехать, так что на вариант "найти что-то на месте" тут рассчитывать не стоит. Впрочем, тут и автостоп неплохой.

×

В 2011 году я с Ираеля ехал в Ижму - наредкость колоритный угол Коми, где титульная нация составляет почти 90% населения. Впрочем, коми-ижемцы от коми-зырян отличаются посильнее, чем коми-пермяки - и язык у них заметно другой, и быт посуровее да посевернее. У ижемцев было оленеводство, вот только на пастбищах они работали вахтами, между которыми возвращались в сёла. "Евреи Севера" - это тоже не столько про зырян, сколько про ижемцев: как посредники между русскими и "туземцами", они скупили буквально весь север, так что от Кольского полуострова до болот Средней Оби саамы, ненцы, ханты, манси гнули спины на ижемского дельца. Избы селян-миллионеров - очень характерный памятник ижемских деревень. Сейчас Ижма и показанный в прошлой части Усть-Кулом - основные поставщики кадров во власть Республики Коми. А например в 2010 году в Ижме благополучно сел аварийный пассажирский самолёт... но лишь потому, что начальник местной вертолётной площадки 12 лет своими силами поддерживал в порядке взлётно-посадочную полосу.

Ижма с окрестными сёлами - один из самых симпатичных уголков нашего Севера, да и про ижемцев в Сыктывкаре у меня набралось материала на отдельный пост. За неделю до Усть-Цилемской горки здесь проводится свой национальный праздник Луд, и заехав в Ижму на обратном пути, мы увидели его отголоски:

От Ираеля до Ижмы - ни одного населённого пункта, но зато меж двух стен леса - асфальт. За Ижмой начинаются деревни, но дороги между ними лишь грунтовые. Я помнил эти деревни с 2017 года, когда отсюда начался наш путь до Москвы автостопом - последний элемент долгой дороги с Вайгача. Вот у какой-то деревни - Ижма-река и стадо на том берегу:

А потом дорога упирается в Печору:

Официально эта пристань называется "Щельяюр", но до настоящего Щельяюра отсюда километров 20 и вдобавок по другой дороге. Обиходное название этого места - Кабель, так как здесь линия электропередач пересекает реку. Тут нет даже мобильной связи, но в рощах у Кабеля в ожидании баржи днями и ночами кипят свои страсти:

Паром подгадан к поезду так, чтобы 180 километров от Ираель досюда можно было проехать неспеша. Он курсирует несколько раз в день по расписанию, но видимо по заполнению паромщики тоже ходят - потому что на обратном пути мы пересекли Печору как раз-таки в самое окно меж двух рейсов. Один из рейсов в середине дня официально "Лукойловский" - то есть, техника нефтяников на нём имеет приоритет к посадке, но как я понимаю, на целый паром её обычно не набирается.

Паром подходит к берегу, медленно и скрипуче опускает аппарель в приречную грязь, через пару минут освобождается просторная грязная палуба, и машины начинают заезжать на баржу, становясь в ней плотно, как кладка кирпичей. На самом деле после пары-тройки поездок по северам такая процедура кажется не более экзотической, чем посадка в автобус на автовокзале.

На кадре выше - вид уже с правого берега. А вот с борта вверх по течению просматривается Щельяюр:

Ходят здесь и другие паромы, не знаю точно, откуда и куда:

Но более всего уже на обратном пути я обрадовался, увидев "Приморск" - ибо годом ранее на борту этой баржи провёл полтора суток. Кабель - не только переправа для едущих в Усть-Цильму, это ещё и ворота в Нарьян-Мар. В столицу Ненецкого округа отсюда ходят три парома разных пароходств, каждый по разу в неделю. Помимо размера их отличает наличие на корме "жилого модуля", причём неожиданно комфортабельного. О нарьян-марских автопаромах и путешествии по Печоре я когда-то писал отдельно, и кто-то, занимая очередь с вечера, ночует тут в машине, а по прибытии на берегу ещё долго стоят фуры - дальнобойбщики отсыпаются после пьяных ночей на реке.

Помимо Щельяюра, конечным пунктом нарьян-марских барж иногда называют и саму Усть-Цильму. На самом деле все баржи приходят на Кабель, а до Усть-Цильмы от переправы ещё полсотни километров по грунтовой таёжной дороге.

Если в прошлой части нас одолевали комары, то достопримечательностью этой тайги стали оводы. Рыжие, полосатые и огромные, они похожи на шершней, но многочисленны, словно гнус. Кусаются такие больно, но в целом оводы гораздо безобиднее комаров - реагируют они только на движение, но садиться на подвижное не могут, и больше досаждают своим видом:

Если в прошлой части нас одолевали комары, то достопримечательностью этой тайги стали оводы. Рыжие, полосатые и огромные, они похожи на шершней, но многочисленны, словно гнус. Кусаются такие больно, но в целом оводы гораздо безобиднее комаров - реагируют они только на движение, но садиться на подвижное не могут, и больше досаждают своим видом:

Усть-Цильма, возникнув из тайги, встречает причудливой смесью Руси Изначальной с угрюмым советским райцентром. Маршрутка долго едет по присёлкам и наконец прибывает на площадь у магазина "Каравай", которая служит тут автовокзалом. Для нас с Леной, однако, здесь дорога только начиналась: за две недели до поездки, когда на сайте посёлка появилось расписание Усть-Цилемской Горки, я увидел в нём пункт "Арт-фестиваль народных ремёсел Традиция - 10 июля, д. Скитская". Ну а Скитская - это маленькая старообрядческая деревня на Пижме в 200 километрах от Усть-Цильмы, известная своей традицией иконописи из Выгорецкой обители и страшной трагедией 1743 года - самосожжением. Конечно же, я сразу написал организаторам фестиваля.

И организаторы забронировали нам места... в маршрутке! До поездки я был уверен, что за Печорой нет дорог и добраться в Скитскую можно лишь по воде. Но всё гораздо проще: там стоит ещё десяток деревень, и через них дважды в день, утром и вечером, из Усть-Цильмы ходит такая же маршрутка за 500 рублей с записью по телефону. За Печору её увозит следующий паром:

Не знаю, всегда ли он такой огромный и суетный, но в дни Усть-Цилемской Горки все машины помещались лишь на двух баржах, а толпа на палубе была похожа на базар. От ледяного ветра можно спрятаться в небольшом трюме:

А лучшие виды, напротив, открываются с верхней палубы - та половина парома, на которую пускают пассажиров, представляет собой баржу-самоходку.

Проезд на пароме не включён в стоимость места в маршрутке, и по палубе большую часть переправы ходит кондуктор. Сколько стоит проезд - я не помню, но точно меньше 150 рублей.

Утренним рейсом народ на пароме заспанный и мрачный, зато вечерним, особенно из Усть-Цильмы за реку - тут напротив, весело и шумно. Флаг справа - не на берегу, а на антенне "газельки".

Обратите внимание на лица людей - широкие, скуластые, чуть раскосые. Коми в Усть-Цилемском районе составляют всего 5% населения, а абсолютно преобладают среди его 12 тысяч жителей русские. Но устьцилёмы - это обособленный субэтнос, и помимо новгородских корней, изоляции и староверия, на них немалое влияние оказали соседи. В том числе, видимо, и по крови.

Усть-Цильма за кормой кажется огромной, а панораму её определяют не 2-3 улицы старых изб в низинке, а карабкающийся по склонам советской барачник. Цилемские рудники Палеолога проработали недолго, но видимо позволили России взрастить своих рудознатцев и горняков, потому что в последующие века страна уже не испытывала недостатка в металле. Однако Цильма манила старателей, и возродить промышленную добычу здесь пытались ещё трижды - в 1540-е и 1668-75 годах государство, а в 1618-20 годах, за двадцать лет до основания первого на Урале медного завода в Пыскоре - Строгановы. И видимо с попыткой возрождения рудников в 1542 году была связана жалованная грамота, по которой угодья на Печоре получил новгородец Иванко Ластка. Он и считается основателем Усть-Цильмы, но развивалась она больше как центр рыбных и меховых промыслов, и на гербе её поныне сёмга и бобёр. С упадком воеводсвого Пустозерска торговая Усть-Цильма постепенно заняла его место, но именно Пустозерск как место казни Аввакума способствовал появлению здесь многочисленных старообрядческих скитов. В 1780 году Пустозерский уезд был упразднён и включён в Мезенский, а в 1891 возродился в старых границах уже как Печорский уезд Архангельской губернии с центром в Усть-Цильме. Но логистически этот край всегда был завязан не на Мезень и Архангельск, а на Усть-Сысольск (Сыктывкар) и Чердынь, и в 1929 году Печорский уезд разделили между новыми регионами - Ненецким округом и Автономной областью Коми. В общем, откровенно говоря, история Усть-Цильмы не была богата событиями - но именно в этой тишине и сохранился её уникальный культурный багаж..

Над посёлком - две церкви, обе новодельные и обе Никольские. Та, что внизу, принадлежит староверам Поморского согласия (умеренные среди более радикальных беспоповцев), а та, что вверху - единоверцам (подчиняются РПЦ, но служат по старому обряду). Новообрядческого храма же в Усть-Цильме в принципе нет, как и самих новообрядцев. Но как вы заметили, устьцилёмы не носят бород, а устьцилёмки платки и длинные платья надевают лишь в праздники. Ко всему этому у местных староверов отношение примерно как у среднеазиатских мусульман: вроде и положено, но "местные так не ходят!". Однако у меня перед глазами сразу вставал прошлогодний Алтай, где на Уймоне и на Бухтарме староверы правильные и строгие... да только для молодёжи эти бородатые люди с огненными взглядами - "они". Здесь же, ценой послаблений в быту, древлеправославие осталось всеобщей верой. Старинные, покрывшиеся голубоватой патиной нательные кресты с надписями по-церковнославянски скрываются тут под одеждой как стариков в церквях, так и девок и парней на дискотеках.

Усть-Цильма тянется далеко:

А где-то там, за той щельей и ещё сутками пути - Нарьян-Мар с Пустозерском:

По Печоре снуют и другие моторные лодки и суда - ведь деревень на реке, её протоках и притоках много, а дороги есть далеко не ко всем. Поэтому есть тут и другие паромы:

И пассажирский "Вангыр" - скоростной катер типа КС-110 с маленькой осадкой и водомётом вместо винта, способный причаливать на мелководье. Он курсирует с остановками в Ёрмицу - последнее по течению Печоры село Усть-Цилемского района, а это только по прямой 160 километров.

Между тем, мы входим в устье Цильмы - она впадает в Печору напротив селения имени себя:

Здесь самая настоящая дельта с протоками и островами:

Но до Цилемских рудников ещё километров 150 или 200 вверх по извилистой мелкой реке. Да и всё, что от них осталось - 4 гектара чуть-чуть неровной, заросшей кустами и лесом земли в устье Космы, у Заводского мыс и давно покинутой деревни с загадочным названием Нонбург - уж не немецкие ли рудознатцы её основали, от окружающей тоски назвав свою слободку "Нетгород"

А паром после полутора часов пути причаливает в Синегорье, деревне на Цильме в нескольких километрах от устья. Над ней господствует построенный в 1930-32 годах замшевый завод, на котором кончили свои дни многие северные олени из колхозных стад. Теперь завод стоит, но забор его высок и неприступен, как у зоны:

Параллельно с нами у берега стояла ещё одна баржа с досками. Она не грузится, а наоборот - разгружается: тонкий и медленно растущий северный лес, тем более при местном бездорожье, рубить не выгодно, и если устьцилём решает что-то строить - он заказывает материалы в Сыктывкаре.

На берегу Синегорья - два брошенных катера:

Тот же берег утром, на обратном пути. Последний взгляд на реку, давшую название всему этому краю:

Если Цильма впадает в Печору напротив северных околиц Усть-Цильмы, то напротив южных присёлков лежит устье другого притока - Пижмы. Цильма была торной дорогой с Мезени, а в меру глубокая и богатая рыбой Пижма - тупиком, и может быть поэтому её облюбовали в 17-18 веках староверы. Теперь на месте их скитов деревни, к которым и понеслась наша маршрутка от парома - по узкой, но в отсутствии машин крупней "Газели" неожиданно ровной грунтовке.

Но дорога в основном проходит довольно далеко от извилистой и неспокойной в паводки реки, приближаясь к ней лишь на паромных переправах. Близ крошечной до незаметности деревни Боровая нас встретил третий по счёту паром:

Да, это - паром! Я прежде видел паромы-баржи с буксиром (как прошлые два), видел паромы-катера с надстройкой в виде арки (см. Макарьево на Волге), видел паромы-платформы, ходящие по реке туда-сюда по паре тросов как по рельсам (см. Мезень), но такого я не видел ещё нигде:

Говорят, даже лодочные моторы на этих самодельных баржах, способных взять на борт всего одну машину, появились лишь пару лет назад - а прежде паромщик только перекидывал трос так, чтобы его конец на том берегу оказывался ниже по течению. Но физической работы тут и сейчас немерено - паромщик поднимает и опускает аппарель ручным приводом, а у берега подруливает шестом:

Движения его быстрые и отточенные, словно у робота:

Тем более что 90% его работы - утром и вечером, чуть раньше и чуть позже прибытия парома в Синегорье:

На этих паромах оплата включена в стоимость билета на маршрутку. И на платформе немногим больше самой машины кажется, будто машина неспешно плывёт по реке:

-Чего ты нас фоткаешь? - сказал мне поджарый жилистый паромщик.

-Я не вас, я только процесс...

-Неее! Процессов нам тут не надо!

Как сказал нам один бывший опер, в 1990-х тут каждую неделю кто-то либо погибал в пьяной драке, либо уезжал под суд. Да и сейчас такое хоть и в разы реже, но всё же в порядке вещей. На гуляньях после фестиваля к нам с Леной подошёл паренёк, очень вежливо спросил у меня разрешения пригласить её на танец, а получив отказ, не огорчился, но поведал: "Вон, видите его? - показал на пацана чуть постарше, - Он наш местный авторитет, 5 лет отмотал на строгом! А я пока никто. Я ещё не сидел ни разу!".

Вообще, перед тем как искать исконную Русь, стоит перечитать описания средневековой Москвы из "Петра Первого" Алексея Толстого - даже за вычетом "блатной романтики" устьцилёмы мне запомнились людьми тяжёлыми и недружелюбными. По пьяне у местных вылезает не слепая агрессия, как у коренных народов, а типично русское экзистенциальное недовольство всем вокруг, в итоге порой концентрировавшееся на моих бороде и фотоаппарате. При этом сказывается патриахальность: подростку за плохое поведение по зубам надаёт батя, а вот бате уже никто не надаёт, и потому подвоха тут можно ждать скорее от возрастных мужиков. Так получилось, что ещё в Скитской мы подружились с одним из "первых лиц районного масштаба" приехавшим туда открывать арт-фестиваль. И вот под вечер я объяснял организаторше, что ко мне пристаёт забулдыга и угрожает рукоприкладством, а тот чиновник, проходя мимо, совершенно без задней мысли сказал "Да что жаловаться? Отошёл бы с ним за угол да пару раз по башке врезал! Все ж понимают, кто такие алкаши, никто б тебе за это ничего не сделал!". Мысль, что гость не драться сюда приехал, видимо никому из присутствующих даже не приходила в голову...

Впрочем, до драк при мне дело не доходило ни в Усть-Цильме, ни в Скитской, когда под вечер праздника навеселе сотни людей... А дебошира в итоге успокаивали так: сначала приехали полицейские, поговорили с ним минут 20-30 и уехали... но через полчаса вернулись и привезли другого мужика, который без шума и пыли увёл забулдыгу догоняться домой.

-Я не вас, я только процесс...

-Неее! Процессов нам тут не надо!

Как сказал нам один бывший опер, в 1990-х тут каждую неделю кто-то либо погибал в пьяной драке, либо уезжал под суд. Да и сейчас такое хоть и в разы реже, но всё же в порядке вещей. На гуляньях после фестиваля к нам с Леной подошёл паренёк, очень вежливо спросил у меня разрешения пригласить её на танец, а получив отказ, не огорчился, но поведал: "Вон, видите его? - показал на пацана чуть постарше, - Он наш местный авторитет, 5 лет отмотал на строгом! А я пока никто. Я ещё не сидел ни разу!".

Вообще, перед тем как искать исконную Русь, стоит перечитать описания средневековой Москвы из "Петра Первого" Алексея Толстого - даже за вычетом "блатной романтики" устьцилёмы мне запомнились людьми тяжёлыми и недружелюбными. По пьяне у местных вылезает не слепая агрессия, как у коренных народов, а типично русское экзистенциальное недовольство всем вокруг, в итоге порой концентрировавшееся на моих бороде и фотоаппарате. При этом сказывается патриахальность: подростку за плохое поведение по зубам надаёт батя, а вот бате уже никто не надаёт, и потому подвоха тут можно ждать скорее от возрастных мужиков. Так получилось, что ещё в Скитской мы подружились с одним из "первых лиц районного масштаба" приехавшим туда открывать арт-фестиваль. И вот под вечер я объяснял организаторше, что ко мне пристаёт забулдыга и угрожает рукоприкладством, а тот чиновник, проходя мимо, совершенно без задней мысли сказал "Да что жаловаться? Отошёл бы с ним за угол да пару раз по башке врезал! Все ж понимают, кто такие алкаши, никто б тебе за это ничего не сделал!". Мысль, что гость не драться сюда приехал, видимо никому из присутствующих даже не приходила в голову...

Впрочем, до драк при мне дело не доходило ни в Усть-Цильме, ни в Скитской, когда под вечер праздника навеселе сотни людей... А дебошира в итоге успокаивали так: сначала приехали полицейские, поговорили с ним минут 20-30 и уехали... но через полчаса вернулись и привезли другого мужика, который без шума и пыли увёл забулдыгу догоняться домой.

На кадре выше - деревня Загривочная, а мы подошли уже к четвёртой переправе у Замежной:

Примета этих деревень -длинные деревянные плоскодонные лодки-пижемки, разновидность "северянок", которые я недавно показывал на Вишере.

А переправа здесь устроена точно так же, и перед нами проходила её та же самая "Газель":

Паром спешит обратно:

А аппарель на нём поднимается и опускается вовсе вручную

Паромщик - такой же худой, поджарый и жилистый:

Замежная - своего рода "столица" Пижмы: непосредственно в селе живёт 670 человек, но это больше, чем в остальных окрестных деревнях, вместе взятых, входящих теперь с ней в одно "сельское поселение".

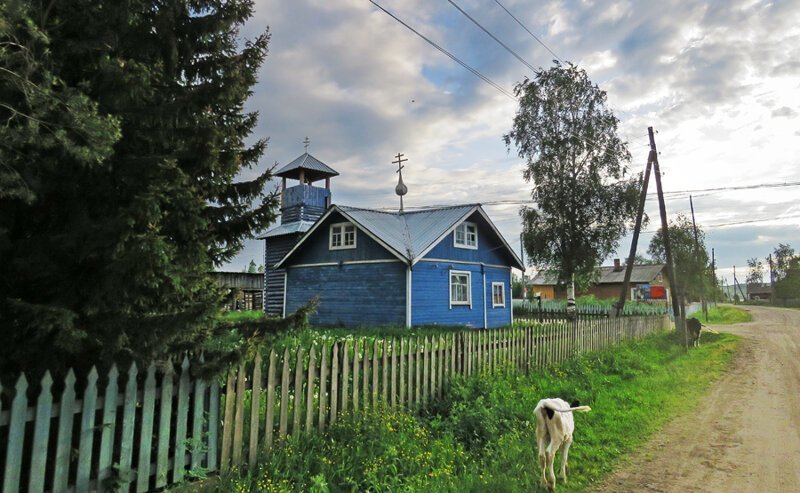

По сути дела Замежная - и не деревня даже, а полноценное село. Тут есть деревянная старообрядческая церковь:

И не менее знаковый по нынешним временам Пижемский историко-этнографический музей, обустроенный между прочим в часовне 19 века, перевезённой под это дело в 1930-е годы из Скитской. Увы, то ли маршрутка мимо него вообще не проезжает, то ли я не приметил это здание среди сельских домов. Поэтому вот просто избушка с наличниками:

Хотя вообще в плане народного зодчества пижемские сёла не впечатляют - большинство домов советские, а старые избы предельно простые и строгие.

В следующей деревне Степановской маршрутка уезжает куда-то по сельской улице - может быть, там у водителя дом. До Скитской - ещё несколько километров, и вечером перед арт-фестивалем нас встречала на остановке его организатор Вероника Михеева и водитель. Но машина ждёт за Пижмой, поэтому по Степановской, в отличие от прошлых деревень, мы немного прогулялись. У остановки - старый плакат:

На старинной избе - лосиные рога:

Длинная качель, неуловимо похожая на пилораму:

Мы могли бы пересечь Пижму уже пятым по счёту паромом:

Но проще это сделать по мосту:

Мост начинает угрожающе качаться, если по нему идти в ногу:

Мост вёл нас в подлинную Русь, со всей её красой и безобразием...

В следующей части - про Скитскую, самую глухую и красивую деревню Усть-Цильмы.

Автор VARANDEJ

Автор VARANDEJ

Ссылки по теме:

- 15 классных мест, которые стоит посетить во время следующего отпуска

- Путешествия по местам съемок: где снимали известные зарубежные фильмы?

- Фотографии из реальной жизни: как в разных точках мира относятся к запасам чистой питьевой воды

- 10 самых необычных вариантов жилья с просторов Airbnb

- 13 повседневных вещей, об истинном предназначении которых не все знают

реклама