2417

5

Важнейшие исторические события так, как они видятся годы, десятилетия и тем более столетия спустя, очень часто современникам представлялись в несколько или даже совсем другом свете. Нечто подобное случилось с восстанием декабристов. Это потом события на Сенатской площади 14 (26) декабря 1825 года назовут только лишь благородным порывом, стремлением группы аристократии облегчить жизнь крепостного народа.

В далеком 1825-м в «игру престолов» вступили две группировки высшего общества России. В противоборстве сошлись сторонники Константина Павловича, старшего из братьев после смерти императора Александра I, и Николая Павловича, имеющего права на корону Российской империи из-за «неправильного» с точки зрения престолонаследия брака Константина с польской дворянкой Грудзинской. Любовно-романтический флер сыграл немаловажную роль в том, что происходило в стране. А происходила тогда фактически холодная гражданская война между «константиновцами» и «николаевцами», едва не переросшая в горячую в результате выступления против переприсяги ряда гвардейских полков.

Брат Коля, ты признаёшь брата Костю?

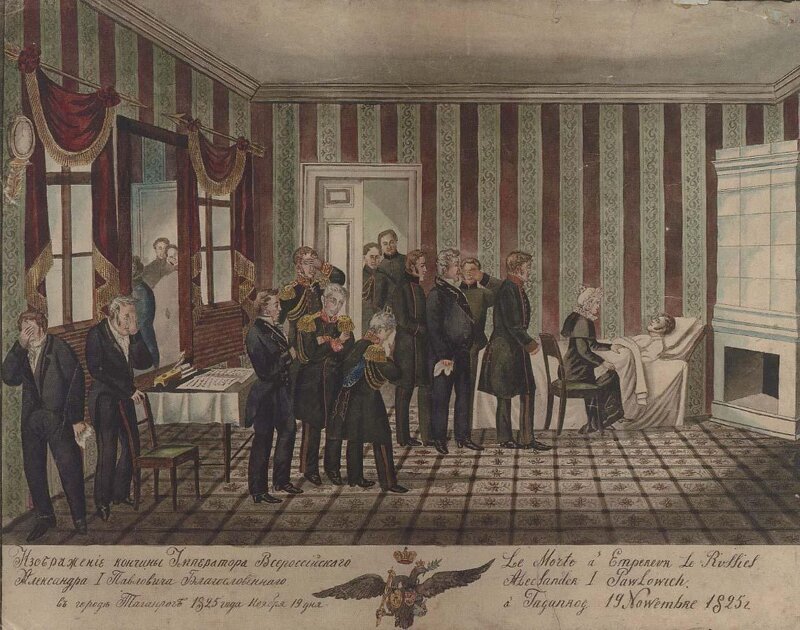

Смерть Александра I в Таганроге

×

Внезапная смерть (или, по другой версии, хитрый отход от дел) Александра I вызвала не просто переполох, а фактически смятение при дворе, быстро охватившее всю элиту. Немалая ее часть только и ждала подобного удобного случая, чтобы добиться перемен, которых «требовали их сердца», — ограничение монархии или вообще переход к республиканской форме правления, ограничение или вовсе отмена крепостного права.

Большинством из них при этом руководили исключительно «души прекрасные порывы». Но у тех, кто стоял за их спиной, стремление было несколько иным — посадить на трон того, кто, как казалось немалой части верхушки, будет куда более послушным в ее руках руководителем, нежели категоричный и упертый Николай.

Константин в этой ситуации представлялся куда более удобной фигурой. Роковая любовь к пани Грудзинской могла тут сослужить этой части элиты добрую службу. Ну и симпатии многих весьма влиятельных ветеранов войны против Наполеона были, конечно, на стороне боевого, понюхавшего пороха старшего брата.

Вот почему генерал-губернатор Петербурга, прославленный военачальник М. А. Милорадович прямо и открыто выступил против восшествия Николая, хотя такова была воля ушедшего из жизни Александра Павловича. Как полагали тогда и полагают многие сейчас, выбор покойного императора был обусловлен не какими-то преимуществами будущего Николая I и даже не страхом Константина быть убитым, как отец. Его победу предопределил сын Александр — страна получала не только государя, но и его наследника.

Большинством из них при этом руководили исключительно «души прекрасные порывы». Но у тех, кто стоял за их спиной, стремление было несколько иным — посадить на трон того, кто, как казалось немалой части верхушки, будет куда более послушным в ее руках руководителем, нежели категоричный и упертый Николай.

Константин в этой ситуации представлялся куда более удобной фигурой. Роковая любовь к пани Грудзинской могла тут сослужить этой части элиты добрую службу. Ну и симпатии многих весьма влиятельных ветеранов войны против Наполеона были, конечно, на стороне боевого, понюхавшего пороха старшего брата.

Вот почему генерал-губернатор Петербурга, прославленный военачальник М. А. Милорадович прямо и открыто выступил против восшествия Николая, хотя такова была воля ушедшего из жизни Александра Павловича. Как полагали тогда и полагают многие сейчас, выбор покойного императора был обусловлен не какими-то преимуществами будущего Николая I и даже не страхом Константина быть убитым, как отец. Его победу предопределил сын Александр — страна получала не только государя, но и его наследника.

Михаил Милорадович

Милорадович со товарищи рассуждал иначе — он считал, что Константин и по старшинству, и по своим личностным характеристикам больше подходит для того, чтобы стать императором Всероссийским. Поэтому он настоял на присяге, причем первым ее принял Николай. Успели даже монеты отчеканить с профилем Константина I. Но такое развитие событий категорически не устраивало царский двор. Это грозило ему потерей многих властных полномочий и, не исключено, привилегий. В ход был пущен компромат — манифест покойного государя и отречение Константина. В этой ситуации ничего не оставалось, как срочно провести новую присягу.

Тут ряды «константиновцев» дрогнули — часть из них решила стоять до конца за Константина и Конституцию (жену его, как полагали некоторые малограмотные солдаты). Другие же в лице того же Милорадовича и, видимо, отчасти князя Трубецкого считали, что нужно отступить. И стараться перетянуть на свою сторону Николая, убедить его в необходимости предлагаемых декабристами реформ. В итоге поражение потерпели и умеренные, и жесткие сторонники преобразований. Причем один из последних зачем-то выстрелил и смертельно ранил того, кто фактически представлял интересы околодекабристских кругов — того самого легендарного М. А. Милорадовича.

Тут ряды «константиновцев» дрогнули — часть из них решила стоять до конца за Константина и Конституцию (жену его, как полагали некоторые малограмотные солдаты). Другие же в лице того же Милорадовича и, видимо, отчасти князя Трубецкого считали, что нужно отступить. И стараться перетянуть на свою сторону Николая, убедить его в необходимости предлагаемых декабристами реформ. В итоге поражение потерпели и умеренные, и жесткие сторонники преобразований. Причем один из последних зачем-то выстрелил и смертельно ранил того, кто фактически представлял интересы околодекабристских кругов — того самого легендарного М. А. Милорадовича.

Чудовищная бессмысленность

«Декабристы на Сенатской площади», В. Ф. Тимм

Зачем декабрист П. Г. Каховский выстрелил в старика Милорадовича — он вряд ли сам четко осознавал. Скорее всего, действовал в состоянии аффекта, когда стало ясно, что выступление обречено на неудачу. А может быть, как раз очень даже осмысленно действовал.

Ведь Милорадович явно стремился примирить две столкнувшиеся в 1825 году аристократические группировки, дабы не допустить раскола элиты, который в любом случае ничем хорошим для страны не закончился бы. И не закончился — та же отмена крепостного права была отложена еще на полвека.

Стреляя в переговорщика, Каховский фактически сжигал мосты не только для себя, но и для других декабристов. Нельзя исключить версию, что таким образом обрывалась веревочка, которая вполне могла привести в Варшаву, к брату и главному конкуренту императора Николая I или еще кому-то, кто мог стоять за спиной прогрессивного, но «страшно далекого», по словам В. И. Ленина, «узкого круга» аристократов, решивших не допустить к власти консервативного государя.

Милорадович вряд ли не понимал, что сильно рискует, обращаясь к бунтовщикам, — они вполне могли пойти еще на один необдуманный шаг в отношении лично него. И пошли.

Сложись все по-другому, скорее всего, репрессии в отношении декабристов не были бы столь жестокими. Милорадович, вероятно, ценой собственной отставки мог смягчить горячность Николая I. Впрочем, это не более чем предположение — не исключено, что Милорадовича, явно симпатизировавшего декабристам, с которыми вместе служил, император слушать не стал бы.

Вряд ли Николай простил бы пожилому генерал-губернатору организацию присяги его брата Константину. Но и отправить его куда подальше он вряд ли решился бы сразу. Так что роковой выстрел Каховского пришелся ему, как ни ужасно это звучит, очень кстати. Роковой выстрел развязал у верных ему частей руки, которые после этого хладнокровно открыли огонь по взбунтовавшимся полкам картечью.

С другой стороны, именно Милорадович наверняка оказался бы фигурой, вокруг которой объединялись сторонники введения конституционных ограничений. Каховский, таким образом, вольно или невольно обеспечил полное и окончательное поражение своим товарищам, а себе и еще четырем лидерам путча виселицу.

Казнь Каховского, впрочем, тоже не обошлась без загадки. Именно он сорвался якобы из-за некачественной веревки. Нельзя, впрочем, исключить, что ему кто-то при дворе мог желать сохранить жизнь.

Ведь Милорадович явно стремился примирить две столкнувшиеся в 1825 году аристократические группировки, дабы не допустить раскола элиты, который в любом случае ничем хорошим для страны не закончился бы. И не закончился — та же отмена крепостного права была отложена еще на полвека.

Стреляя в переговорщика, Каховский фактически сжигал мосты не только для себя, но и для других декабристов. Нельзя исключить версию, что таким образом обрывалась веревочка, которая вполне могла привести в Варшаву, к брату и главному конкуренту императора Николая I или еще кому-то, кто мог стоять за спиной прогрессивного, но «страшно далекого», по словам В. И. Ленина, «узкого круга» аристократов, решивших не допустить к власти консервативного государя.

Милорадович вряд ли не понимал, что сильно рискует, обращаясь к бунтовщикам, — они вполне могли пойти еще на один необдуманный шаг в отношении лично него. И пошли.

Сложись все по-другому, скорее всего, репрессии в отношении декабристов не были бы столь жестокими. Милорадович, вероятно, ценой собственной отставки мог смягчить горячность Николая I. Впрочем, это не более чем предположение — не исключено, что Милорадовича, явно симпатизировавшего декабристам, с которыми вместе служил, император слушать не стал бы.

Вряд ли Николай простил бы пожилому генерал-губернатору организацию присяги его брата Константину. Но и отправить его куда подальше он вряд ли решился бы сразу. Так что роковой выстрел Каховского пришелся ему, как ни ужасно это звучит, очень кстати. Роковой выстрел развязал у верных ему частей руки, которые после этого хладнокровно открыли огонь по взбунтовавшимся полкам картечью.

С другой стороны, именно Милорадович наверняка оказался бы фигурой, вокруг которой объединялись сторонники введения конституционных ограничений. Каховский, таким образом, вольно или невольно обеспечил полное и окончательное поражение своим товарищам, а себе и еще четырем лидерам путча виселицу.

Казнь Каховского, впрочем, тоже не обошлась без загадки. Именно он сорвался якобы из-за некачественной веревки. Нельзя, впрочем, исключить, что ему кто-то при дворе мог желать сохранить жизнь.

Пушкинский нейтралитет

Советские литературоведы, рассказывая о вольнолюбивой лирике А. С. Пушкина, вольно или невольно ставили практически знак равенства между великим поэтом и декабристами. Но это было, конечно, явной натяжкой — Александр Сергеевич далеко не во всем был солидарен со своими прогрессивно настроенными товарищами еще по Царскосельскому лицею.

Самая большая проблема у тех, кто хотел бы постфактум причислить «солнце русской поэзии» к кругу дворянских бунтовщиков, — это тот неоспоримый исторический факт, что его на Сенатской площади 14 декабря 1825 года не было. И какие бы, говоря современным языком, отмазки ни придумывали потом, ни одна из них не может объяснить отсутствия в тот роковой день Александра Сергеевича рядом с теми, кого он вроде как всей душой поддерживал.

То, что Пушкин морально был на стороне декабристов, — очевидно. Иначе он не написал бы потом много стихов, которые так или иначе были им посвящены. Но быть на чьей-то стороне морально и фактически — далеко не одно и то же. Иначе бы он обязательно сбежал бы из ссылки в Михайловском, наплевав на все несчастливые приметы. А то доходило до смешного — поэт не рискнул отправиться в Петербург, якобы потому что заяц дважды перебежал ему дорогу. Пушкин вполне мог быть суеверным человеком, но не до такой же степени.

Логичнее предположить, что поэт имел свою и далеко не во всем совпадающую с декабристами точку зрения. Его позиция была, скорее всего, ближе к той, что занимал Милорадович. России нужны перемены, но не такие, которые могут порадовать только ее врагов, говоря его словами, «клеветников». Поэтому он предпочел остаться в стороне.

Есть, впрочем, еще одна занятная версия — якобы декабристы не посвящали Пушкина в свои планы, оберегали его. Следуя этой логике, получается, что они заранее были уверены в своем поражении. Но тогда нелогичным выглядит не неприезд в столицу Александра Сергеевича, а то, что туда рванули декабристы из глубинки, в том числе его лицейский товарищ И. Пущин. Именно он в свое время привлек будущего поэта № 1 к работе вольнолюбивого кружка «Арзамас».

Но самое главное, Пушкин был членом еще одного поэтического общества «Зеленая лампа», которое, по сути, было декабристским и по составу, и по духу. Так что поверить в то, что он был не в курсе планов своих знакомых, довольно трудно.

То, что Пушкин никак не пострадал после подавления «бессмысленного и беспощадного» бунта, говорит о том, что он действительно остался нейтральным в этом остром социально-политическом конфликте. Иначе бы его наверняка сослали во «глубину сибирских руд», как большинство декабристов. И слава поэта не спасла бы, как не спасла она, например, Рылеева.

Самая большая проблема у тех, кто хотел бы постфактум причислить «солнце русской поэзии» к кругу дворянских бунтовщиков, — это тот неоспоримый исторический факт, что его на Сенатской площади 14 декабря 1825 года не было. И какие бы, говоря современным языком, отмазки ни придумывали потом, ни одна из них не может объяснить отсутствия в тот роковой день Александра Сергеевича рядом с теми, кого он вроде как всей душой поддерживал.

То, что Пушкин морально был на стороне декабристов, — очевидно. Иначе он не написал бы потом много стихов, которые так или иначе были им посвящены. Но быть на чьей-то стороне морально и фактически — далеко не одно и то же. Иначе бы он обязательно сбежал бы из ссылки в Михайловском, наплевав на все несчастливые приметы. А то доходило до смешного — поэт не рискнул отправиться в Петербург, якобы потому что заяц дважды перебежал ему дорогу. Пушкин вполне мог быть суеверным человеком, но не до такой же степени.

Логичнее предположить, что поэт имел свою и далеко не во всем совпадающую с декабристами точку зрения. Его позиция была, скорее всего, ближе к той, что занимал Милорадович. России нужны перемены, но не такие, которые могут порадовать только ее врагов, говоря его словами, «клеветников». Поэтому он предпочел остаться в стороне.

Есть, впрочем, еще одна занятная версия — якобы декабристы не посвящали Пушкина в свои планы, оберегали его. Следуя этой логике, получается, что они заранее были уверены в своем поражении. Но тогда нелогичным выглядит не неприезд в столицу Александра Сергеевича, а то, что туда рванули декабристы из глубинки, в том числе его лицейский товарищ И. Пущин. Именно он в свое время привлек будущего поэта № 1 к работе вольнолюбивого кружка «Арзамас».

Но самое главное, Пушкин был членом еще одного поэтического общества «Зеленая лампа», которое, по сути, было декабристским и по составу, и по духу. Так что поверить в то, что он был не в курсе планов своих знакомых, довольно трудно.

То, что Пушкин никак не пострадал после подавления «бессмысленного и беспощадного» бунта, говорит о том, что он действительно остался нейтральным в этом остром социально-политическом конфликте. Иначе бы его наверняка сослали во «глубину сибирских руд», как большинство декабристов. И слава поэта не спасла бы, как не спасла она, например, Рылеева.

Жертвуя всем

Почему образ декабристов представляется романтическим? Отгадать эту загадку 14 декабря 1825 года проще, чем остальные. Потому что во имя своих идеалов гуманизма и справедливости они пожертвовали всем — роскошью, в которой утопали, положением в высшем свете, тихим семейным счастьем, в конце концов. Им, строго говоря, лично ничего самим не было нужно. Благородство помыслов, понятно, не спасло их от репрессий за устроенный путч, но в глазах потомков придало им ореол мучеников за свои взгляды.

Источник:

Еще крутые истории!

- "Мой муж живет в страхе, что я уйду от него"

- Преданная собака целый месяц ждала хозяев, которые бросили её

реклама

(кстати того же самого хотели и Троцкисты и тот же тухачевский - армию распустись и создать типа местного ополчения по регионами. По сути местечковая служба. К чему бы это привело, страшно представить)

Корни иррациональных и странных поступков декабристов уходят за границу. Именно так напишет брату император Николай I: «Показания, которые дал Пестель, настолько важны, что я считаю долгом без промедления вас о них уведомить. Вы ясно увидите, что дело становится все более серьезным вследствие своих разветвлений за границей и потому, что все, здесь происходящее, по-видимому, только следствие или плоды заграничных влияний...»

Глава заговора князь Трубецкой спрятался. Его арестовали в доме австрийского посла. Вначале он все отрицал, потом сознался и просил прощения у государя. И Николай I его простил. Чтобы понять, кто реально за всем этим стоял, нужно вспомнить, кто был соперником России на международной арене в то время. Великобритания. После уничтожения наполеоновской Франции в 1814 году сильнейшей державой на континенте стала Россия. Против нее и началась работа. Удар по нашей стране должен был быть нанесен со всех сторон. В 1825 году мятеж декабристов. В 1826 году начинается очередная русско-персидская война. Закончится она в 1828 году. И сразу начнется Русско-турецкая война 1828 1829 гг. Любой историк скажет вам, что главным вдохновителем всех войн России с южными соседями были англичане. Инструкторы, деньги, вооружение поступали к персам и туркам из Лондона. Смысл прост не дать русским выйти на простор Средиземного моря, не дать захватить проливы Босфор и Дарданеллы. Не дать расширять Российскую империю, не пускать нас к жемчужине британской короны Индии и опять-таки не давать выхода в Персидский залив. Несмотря на поражение декабристов, несмотря на то, что им не удалось опрокинуть Россию в хаос, войны начинались «строго» по расписанию.

Декабристы не были в России героями вплоть до прихода к власти большевиков. Гордились пестелями только ещё более кровавые народовольцы и эсеры. В советский период декабристов вознесли на пьедестал. А место им в ряду борцов с Россией.

Касательно декабристов, то они были реально далёкие, в первую очередь от жизни своего круга(!), романтики. В отличии от ближних и дальних предков, выбившихся в дворянство часто за счёт не самых благих качеств, а ещё чаще за счёт крови, и не всегда врагов отечества, предполагали, что те кто им противостоит окажутся (такими же) благородными людьми. Теми кто прислушается, оценит самопожертвование, войдёт в положение...

Самый ближайший пример - теперь уже мёртвые народные лидеры ЛДНР - Мозговой, Беднов, Дрёмов и прочие. Но это уже другая история. Хотя и очень схожая.

Помню, как раньше эту тему преподпвали. Так декабристов было очень жаль. Сейчас же, когда появилось много, ранее скрываемой информации, жаль только тех, кого заговорщики повели на убой. Самих же декабристов уже не жалко. Что заслужили, то и получили...

Ой, да лааадно! Достаточно почитать программные документы декабристов, и как-то весь романтический "бескорыстный" флер расползается как гнилая рогожа. А из-под нее лезут кандидаты в Наполеоны рассейского и малороссейского рОзлива. Если бы все сделаи как планировали, то забацали бы такую полицейскую страну, что старик Оруэлл через столетие с криками и в холодном поту просыпался.