4087

7

Смотрели фильмы про космос? Наверняка помните эту безумную мешанину из кнопок, рычагов и тумблеров, с которой возятся астронавты. Пульт управления орбитальной техникой может свести с ума любого. Но без паники — сейчас в общих чертах объясним, как они устроены. А заодно отследим эволюцию кокпитов за последние полвека: от корабля Гагарина до затеи Илона Маска.

«Восток-1»: мало кнопок, много автоматики

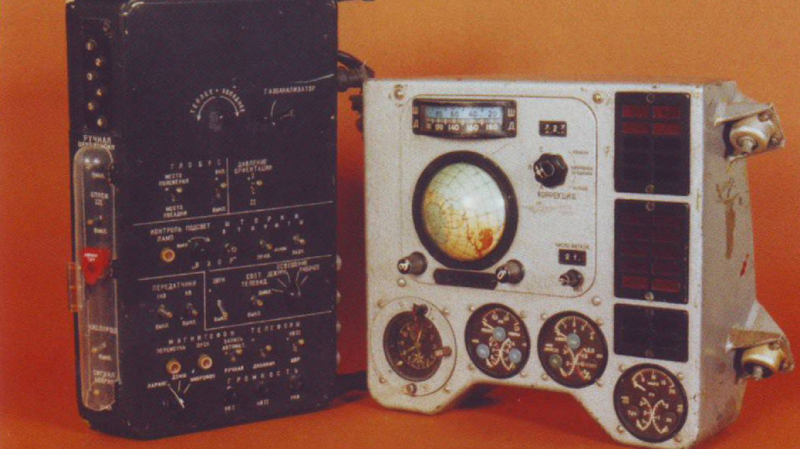

Так выглядит руль «Востока-1» — того самого аппарата, на котором 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин поднялся на околоземную орбиту. В отличие от современной техники, система управления «Востока» поражает аскетичностью — никакой свалки из рычагов и переключателей; в иных геймпадах и то больше кнопок.

Часть элементов позаимствовали у авиации: сигнальные табло, тумблеры и клавиши. Регуляторы берут своё начало в радиоэлектронике. Но самое занятное — небольшой глобус, вмонтированный в пульт управления. Зачем он? «Глобус нужен для обозначения местоположения корабля относительно Земли. Чтобы пилот представлял, над каким местом он сейчас пролетает», — рассказал 4PDA кандидат технических наук, руководивший проектом «Маяк» и работавший над ракетой-носителем «Ангара-А5». В связи с профессиональной деятельностью наш собеседник просил не разглашать подробности его личности.

Также пульт управления «Востока-1» оснастили специальным кодовым замком. С ним связана забавная история. Секретную комбинацию планировали передать космонавту прямо перед стартом — чтобы он мог взять управление на себя, если автоматика выйдет из строя. Данные держали в строжайшем секрете, их даже вручали в специальном конверте. Однако с Гагариным вышло иначе: ему выдали ключ задолго до вылета, причём несколько разных человек.

Так выглядит руль «Востока-1» — того самого аппарата, на котором 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин поднялся на околоземную орбиту. В отличие от современной техники, система управления «Востока» поражает аскетичностью — никакой свалки из рычагов и переключателей; в иных геймпадах и то больше кнопок.

Часть элементов позаимствовали у авиации: сигнальные табло, тумблеры и клавиши. Регуляторы берут своё начало в радиоэлектронике. Но самое занятное — небольшой глобус, вмонтированный в пульт управления. Зачем он? «Глобус нужен для обозначения местоположения корабля относительно Земли. Чтобы пилот представлял, над каким местом он сейчас пролетает», — рассказал 4PDA кандидат технических наук, руководивший проектом «Маяк» и работавший над ракетой-носителем «Ангара-А5». В связи с профессиональной деятельностью наш собеседник просил не разглашать подробности его личности.

Также пульт управления «Востока-1» оснастили специальным кодовым замком. С ним связана забавная история. Секретную комбинацию планировали передать космонавту прямо перед стартом — чтобы он мог взять управление на себя, если автоматика выйдет из строя. Данные держали в строжайшем секрете, их даже вручали в специальном конверте. Однако с Гагариным вышло иначе: ему выдали ключ задолго до вылета, причём несколько разных человек.

«Меркурий»: сделано авиацией

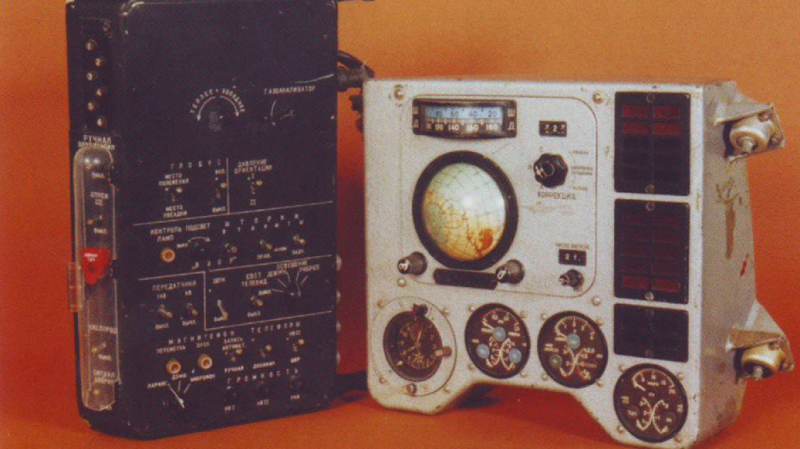

20 февраля 1962 года с мыса Канаверал стартовал космический корабль серии «Меркурий». Через пять минут после старта аппарат вывели в космос. Это был первый американский пилотируемый визит на орбиту, который прошёл через 10 месяцев после полёта Юрия Гагарина.

«Меркурий» — одноместный корабль, выполненный по схеме капсулы. Астронавт располагался в ложементе и находился в скафандре всё время полета. Пульт управления ощутимо сложнее, чем в «Востоке»: 55 электрических переключателей, 35 механических переключателей, 30 предохранителей. Да ещё и ручка управления ориентацией корабля!

Наш собеседник объяснил, чем это вызвано: «Когда проектировали “Меркурий”, американские инженеры закладывали участие астронавта в процессе управления полёта. ”Восток” же был автоматическим — предполагалось, что человек нужен для контроля “робота” и на случай нештатных ситуаций». Кроме того, бытует миф, что разница обусловлена профессиональным прошлым инженеров. Мол, в NASA приходили лётчики, и они строили пульт управления по авиационным лекалам. Наш эксперт отметил, что такая версия действительно есть, но «это всё на уровне слухов».

20 февраля 1962 года с мыса Канаверал стартовал космический корабль серии «Меркурий». Через пять минут после старта аппарат вывели в космос. Это был первый американский пилотируемый визит на орбиту, который прошёл через 10 месяцев после полёта Юрия Гагарина.

«Меркурий» — одноместный корабль, выполненный по схеме капсулы. Астронавт располагался в ложементе и находился в скафандре всё время полета. Пульт управления ощутимо сложнее, чем в «Востоке»: 55 электрических переключателей, 35 механических переключателей, 30 предохранителей. Да ещё и ручка управления ориентацией корабля!

Наш собеседник объяснил, чем это вызвано: «Когда проектировали “Меркурий”, американские инженеры закладывали участие астронавта в процессе управления полёта. ”Восток” же был автоматическим — предполагалось, что человек нужен для контроля “робота” и на случай нештатных ситуаций». Кроме того, бытует миф, что разница обусловлена профессиональным прошлым инженеров. Мол, в NASA приходили лётчики, и они строили пульт управления по авиационным лекалам. Наш эксперт отметил, что такая версия действительно есть, но «это всё на уровне слухов».

×

«Союз»: полвека карьеры

После триумфа с Гагариным и Титовым советские конструкторы приступили к созданию универсального аппарата, пригодного и для обычных визитов на орбиту, и для лунных миссий. Проект назвали «Союзом», а в 1967 году он впервые оторвался от земли. До Луны «Союз» так и не добрался, зато пережил холодную войну, развал СССР и ряд модификаций. Сейчас корабль возит космонавтов на МКС, включая американцев, — это маленькое сотрудничество обходится Штатам в $70 млн за человека.

На фото — пульт управления «Союза-ТМА», предпоследней модели корабля. Он поделён на две почти идентичные части: в обеих небольшой монитор и кнопки, напоминающие классическую клавиатуру. За левый блок отвечает бортинженер, за правый — командир экипажа. Оба всё время поглядывают на экран. Интерфейс чем-то похож на панель управления Windows. Жаль, в «Сапёра» не поиграешь.

Впрочем, вся эта сложная система почти не используется при старте и спуске. «Члены экипажа при действии перегрузок могут весьма ограниченно участвовать в управлении. Большая часть кнопок пригождается в орбитальном полёте», — объясняет наш эксперт.

После триумфа с Гагариным и Титовым советские конструкторы приступили к созданию универсального аппарата, пригодного и для обычных визитов на орбиту, и для лунных миссий. Проект назвали «Союзом», а в 1967 году он впервые оторвался от земли. До Луны «Союз» так и не добрался, зато пережил холодную войну, развал СССР и ряд модификаций. Сейчас корабль возит космонавтов на МКС, включая американцев, — это маленькое сотрудничество обходится Штатам в $70 млн за человека.

На фото — пульт управления «Союза-ТМА», предпоследней модели корабля. Он поделён на две почти идентичные части: в обеих небольшой монитор и кнопки, напоминающие классическую клавиатуру. За левый блок отвечает бортинженер, за правый — командир экипажа. Оба всё время поглядывают на экран. Интерфейс чем-то похож на панель управления Windows. Жаль, в «Сапёра» не поиграешь.

Впрочем, вся эта сложная система почти не используется при старте и спуске. «Члены экипажа при действии перегрузок могут весьма ограниченно участвовать в управлении. Большая часть кнопок пригождается в орбитальном полёте», — объясняет наш эксперт.

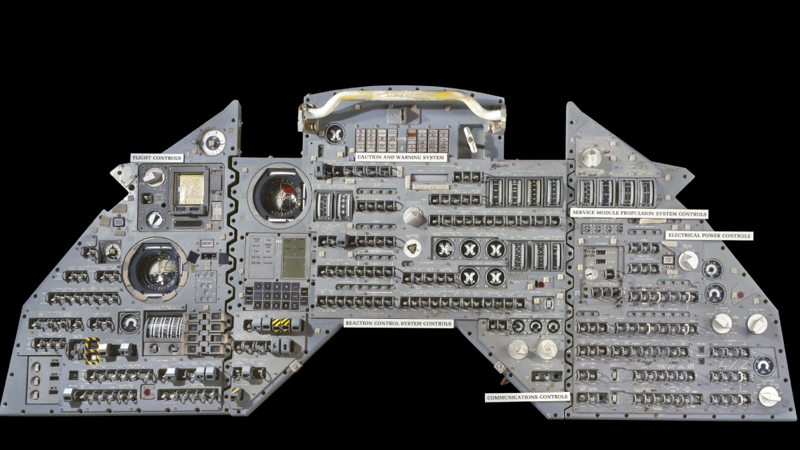

«Аполлон»: тройной полумесяц

«Аполлон» — серия штатовских космических кораблей. Они знамениты полётами на Луну и орбитальную станцию «Скайлэб», а также стыковкой с советским «Союзом». Не говоря уже о фильме «Аполлон-13» и фразе «Хьюстон, у нас проблема».

Главная приборная панель была в длину больше двух метров и состояла из трёх частей. За левой стороной сидел командир экипажа — он следил за скоростью, положением корабля в пространстве и мог вмешаться в полёт. Посередине располагался пилот командного модуля — в его задачи входило наблюдение за навигацией корабля. Правым пультом управлял пилот лунного модуля. Он мониторил топливный уровень, состояние аккумулятора и отвечал за связь.

Как отмечает наш собеседник, система вышла обширной и сложной, ведь её проектировал тот же коллектив, что и «Меркурий». NASA уже тогда старалась по максимуму налепить рычагов управления, давая астронавтам больше возможности влиять на полёт. «Союзы» были не в пример автоматичнее.

«Аполлон» — серия штатовских космических кораблей. Они знамениты полётами на Луну и орбитальную станцию «Скайлэб», а также стыковкой с советским «Союзом». Не говоря уже о фильме «Аполлон-13» и фразе «Хьюстон, у нас проблема».

Главная приборная панель была в длину больше двух метров и состояла из трёх частей. За левой стороной сидел командир экипажа — он следил за скоростью, положением корабля в пространстве и мог вмешаться в полёт. Посередине располагался пилот командного модуля — в его задачи входило наблюдение за навигацией корабля. Правым пультом управлял пилот лунного модуля. Он мониторил топливный уровень, состояние аккумулятора и отвечал за связь.

Как отмечает наш собеседник, система вышла обширной и сложной, ведь её проектировал тот же коллектив, что и «Меркурий». NASA уже тогда старалась по максимуму налепить рычагов управления, давая астронавтам больше возможности влиять на полёт. «Союзы» были не в пример автоматичнее.

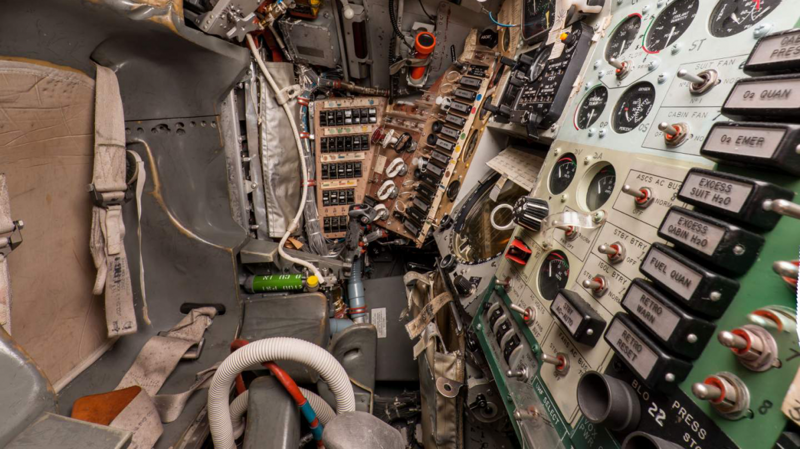

«Спейс Шаттл»: кнопочное безумие

Space Shuttle — американский транспортный челнок. NASA использовала «Шаттлы», чтобы курсировать между околоземной орбитой и Землёй, доставляя полезные грузы в обоих направлениях. За 30 лет эксплуатации пять шаттлов совершили 135 полётов, включая два, приведших к катастрофам. В 2011 году программу закрыли.

«Приборка» шаттлов выглядит именно так, как и должен выглядеть пульт управления космическим кораблём: куча кнопок и дисплеев, ничего не понятно. Как они в этом ориентировались? Подробно объяснять не будем — потянет на отдельную статью. Скажем лишь, что командир экипажа сидел слева, пилот — справа, а позади них располагались кресла технических специалистов.

Наш собеседник отмечает, что столь монструозная схема навигации закономерна: «В составе шаттла больше систем, он работает в большем количестве режимов. Поэтому неудивительно, что при подходе, применённом еще на “Меркурии” и “Аполлоне”, рост сложности объекта привёл к росту сложности его пульта управления». Не в пример «Бурану».

Space Shuttle — американский транспортный челнок. NASA использовала «Шаттлы», чтобы курсировать между околоземной орбитой и Землёй, доставляя полезные грузы в обоих направлениях. За 30 лет эксплуатации пять шаттлов совершили 135 полётов, включая два, приведших к катастрофам. В 2011 году программу закрыли.

«Приборка» шаттлов выглядит именно так, как и должен выглядеть пульт управления космическим кораблём: куча кнопок и дисплеев, ничего не понятно. Как они в этом ориентировались? Подробно объяснять не будем — потянет на отдельную статью. Скажем лишь, что командир экипажа сидел слева, пилот — справа, а позади них располагались кресла технических специалистов.

Наш собеседник отмечает, что столь монструозная схема навигации закономерна: «В составе шаттла больше систем, он работает в большем количестве режимов. Поэтому неудивительно, что при подходе, применённом еще на “Меркурии” и “Аполлоне”, рост сложности объекта привёл к росту сложности его пульта управления». Не в пример «Бурану».

«Буран»: беспилотник с кнопками

Этот крылатый орбитальный корабль многоразового использования внешне похож на какой-нибудь «Челленджер», но внутри — совсем другой аппарат. «Буран» мог летать без экипажа, умел самостоятельно корректировать маршрут и без проблем целый месяц дрейфовать на орбите. Уникальный аппарат поднялся к звёздам лишь единожды, под занавес существования СССР. А потом с ним произошла самая грустная катастрофа в истории советских мегапроектов.

Несмотря на практически полную автономность, в «Буране» был полноценный кокпит — на случай ручного пилотирования. Обратите внимание: он гораздо проще шаттловского аналога и чем-то напоминает кабину Boeing 747. Параллели с авиацией не случайны: «Это обусловлено сходством решаемых задач и схожими габаритами кабины экипажа», — уточняет наш собеседник.

При этом электронная начинка советского челнока была сложнее. Тут вам и интеллектуальная система обучения, и полноценная ЭВМ, встроенная в систему управления. Кстати, вся эта красота занимала сравнительно немного места. Один из космонавтов вспоминал, что главный бортовой компьютер «Бурана» сравним величиной с... тракторным аккумулятором.

Этот крылатый орбитальный корабль многоразового использования внешне похож на какой-нибудь «Челленджер», но внутри — совсем другой аппарат. «Буран» мог летать без экипажа, умел самостоятельно корректировать маршрут и без проблем целый месяц дрейфовать на орбите. Уникальный аппарат поднялся к звёздам лишь единожды, под занавес существования СССР. А потом с ним произошла самая грустная катастрофа в истории советских мегапроектов.

Несмотря на практически полную автономность, в «Буране» был полноценный кокпит — на случай ручного пилотирования. Обратите внимание: он гораздо проще шаттловского аналога и чем-то напоминает кабину Boeing 747. Параллели с авиацией не случайны: «Это обусловлено сходством решаемых задач и схожими габаритами кабины экипажа», — уточняет наш собеседник.

При этом электронная начинка советского челнока была сложнее. Тут вам и интеллектуальная система обучения, и полноценная ЭВМ, встроенная в систему управления. Кстати, вся эта красота занимала сравнительно немного места. Один из космонавтов вспоминал, что главный бортовой компьютер «Бурана» сравним величиной с... тракторным аккумулятором.

SpaceX Dragon 2: сенсорный экран в космосе

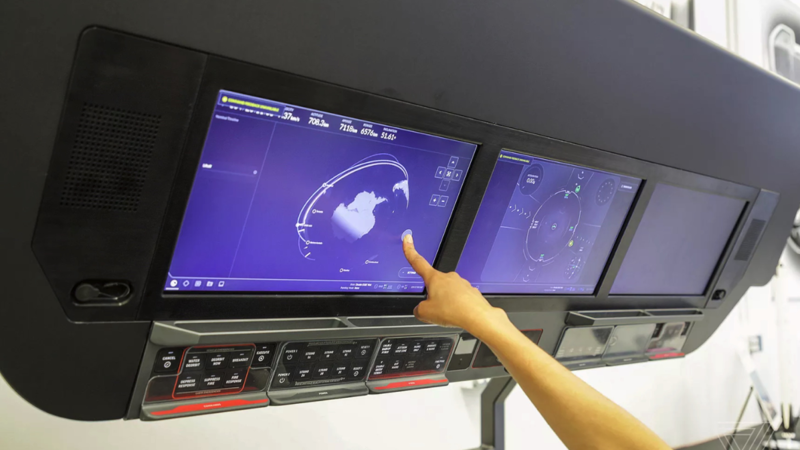

Но это всё — дела давно минувшего прошлого. Сегодня совсем иные технологии: сенсорные, как в наших смартфонах. В 2014 году Илон Маск представил Dragon V2 — космический корабль, который будет возить туристов в космос. Управляется он при помощи длинной тачпанели с рукояткой посередине. Почти как в Tesla.

Спустя пять лет ясно, что тогда Маск немного погорячился: гладкий дисплей пришлось заменить на три телевизора. Внизу ввинтили стройный ряд кнопок — 38 штук. Правда, в SpaceX уверяют, что некоторые клавиши нажимать нет нужды: они лишь дублируют функции тачскрина и наземного ЦУП.

От небольшого чемоданчика с торчащим глобусом до мощного сенсорного пульта. За последние 60 лет космические «рули» стали сложнее и страшнее, а потом — проще и легче. Глядишь, через пару десятилетий мы с вами сядем за штурвал такого космического такси — и удивимся, что раньше для запуска подобной штуки требовалась целая россыпь тумблеров.

Но это всё — дела давно минувшего прошлого. Сегодня совсем иные технологии: сенсорные, как в наших смартфонах. В 2014 году Илон Маск представил Dragon V2 — космический корабль, который будет возить туристов в космос. Управляется он при помощи длинной тачпанели с рукояткой посередине. Почти как в Tesla.

Спустя пять лет ясно, что тогда Маск немного погорячился: гладкий дисплей пришлось заменить на три телевизора. Внизу ввинтили стройный ряд кнопок — 38 штук. Правда, в SpaceX уверяют, что некоторые клавиши нажимать нет нужды: они лишь дублируют функции тачскрина и наземного ЦУП.

От небольшого чемоданчика с торчащим глобусом до мощного сенсорного пульта. За последние 60 лет космические «рули» стали сложнее и страшнее, а потом — проще и легче. Глядишь, через пару десятилетий мы с вами сядем за штурвал такого космического такси — и удивимся, что раньше для запуска подобной штуки требовалась целая россыпь тумблеров.

Ссылки по теме:

- 15 невероятных фактов об астероидах

- Отрыжка в космосе — не самая лучшая идея

- Советская космонавтика в невероятных фактах, о которых вы раньше не знали + ПРИЗ

- 3D-ракеты уже готовятся к космическим стартам

- 13 фактов про космос - коротких, но очень интересных

реклама

деревня буркнул королёв

ещё спроси а где тут вожжи

ещё поехали скажи

Правда, в этот раз без людей на борту.

Первый американский полет был по сути прыжком по баллистической траектории. Как-то и про "выход в космос" не очень корректно говорить. А если еще добавить пикантные подробности о том, как звездонавт стартовал в обоссаном скафандре...