2142

5

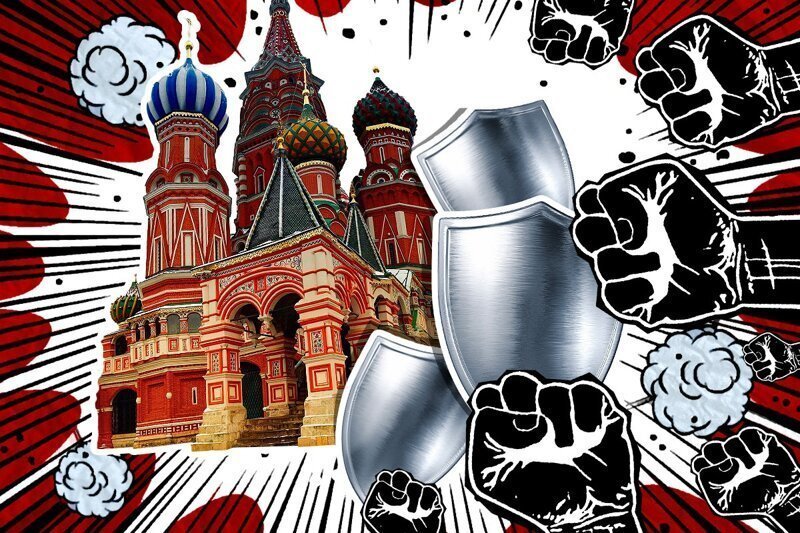

Легких противников не бывает, как и бархатных войн. Но, будем честны, с некоторыми из неприятелей нашим предкам было проще бороться, чем с другими. Назовем их удобными противниками. Такие встречались русской, Советской и Российской армии в самые разные эпохи.

Совершенно необязательно, что относительная легкость борьбы с неприятельским войском связана исключительно с его слабостью.

В каких-то случаях возможно, но далеко не всегда. Об этом свидетельствуют примеры не только из отечественной, но и мировой истории. Персидская армия не была слабой, однако 300 спартанцев, что называется, уперлись и, найдя слабое место, остановили врага. Как ни странно, как раз громоздкие войска Персии оказались из-за своей неповоротливости тем самым удобным противником для мобильного спартанского отряда. Были такие случаи и в героическом прошлом армии России. Давайте вспомним о некоторых подобных «плюшевых» противниках нашей страны.

В каких-то случаях возможно, но далеко не всегда. Об этом свидетельствуют примеры не только из отечественной, но и мировой истории. Персидская армия не была слабой, однако 300 спартанцев, что называется, уперлись и, найдя слабое место, остановили врага. Как ни странно, как раз громоздкие войска Персии оказались из-за своей неповоротливости тем самым удобным противником для мобильного спартанского отряда. Были такие случаи и в героическом прошлом армии России. Давайте вспомним о некоторых подобных «плюшевых» противниках нашей страны.

Османская империя XVIII—XIX веков

Османские войска отчаянно пытаются остановить продвигающихся русских во время штурма Очакова в 1788 году

×

Далеко не во все эпохи отношения между Россией и турецкой стороной были столь же безоблачными, каковыми являются (или только кажутся?) в наше время. Чаще отношения были напряженными, а то и откровенно враждебными. Не удивительно, что чаще всего в истории русской армии приходилось встречаться на поле брани именно с турецкой. И всегда, если схватка была, что называется, один на один, победа оставалась за Россией. Конечно, если за спиной Османской империи не маячили сильные союзники. Так случилось и в ходе Крымской войны 1853—1856 годов, когда за Турцию вступились империалисты Англии и Франции, и в период Первой мировой.

В ходе мировой империалистической бойни ушли в прошлое оба старых противника — и Российская, и Османская империя, а вместе с ней почила в бозе и многовековая вражда между ними. Новые духовные лидеры стран, возникших на обломках погибших держав, — Ленин и Ататюрк — выбрали иной путь: курс на сближение, который, по сути, продолжается и в наше время.

А вот в XVIII и XIX веках одна война сменяла другую. Причин у каждой было немало, но основная — контроль над черноморскими проливами. Не единожды Россия была близка к тому, чтобы установить над ними свой. Но это никак не входило в планы ведущих западноевропейских держав. В результате или они сами вмешивались в ход событий на стороне Стамбула, или вдруг в глубоком российском тылу ни с того ни с сего вспыхивал русский бунт — «бессмысленный и беспощадный». Так в ходе русско-турецкой войны 1768—1774 годов окончательной победе России помешала Крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева, а Первую мировую свести хотя бы к боевой ничьей — Февральская буржуазная революция, проведенная если не под руководством, так при активном наверняка содействии западных разведок. Причем не только враждующих стран, но и, весьма вероятно, союзников.

Во всех остальных случаях никакое чудо не спасало османские флот и армию от разгрома. Именно в схватке с ними засияли звезды многих прославленных русских полководцев и флотоводцев — Румянцева, Ушакова, Суворова, Кутузова, Нахимова и многих других. Причем неизвестно, как сложилась бы судьба каждого из них, если бы не возможность отточить свои воинские таланты в российско-османских спарринг-поединках.

При этом турецкая армия отнюдь не являлась мальчиком для битья. Но по мнению некоторых исследователей, из-за постоянных неудач у турецких бойцов сформировали комплекс перед русской армией. Так это было или нет — сказать трудно, но многовековую суперсерию войн с большим перевесом выиграла Россия.

В ходе мировой империалистической бойни ушли в прошлое оба старых противника — и Российская, и Османская империя, а вместе с ней почила в бозе и многовековая вражда между ними. Новые духовные лидеры стран, возникших на обломках погибших держав, — Ленин и Ататюрк — выбрали иной путь: курс на сближение, который, по сути, продолжается и в наше время.

А вот в XVIII и XIX веках одна война сменяла другую. Причин у каждой было немало, но основная — контроль над черноморскими проливами. Не единожды Россия была близка к тому, чтобы установить над ними свой. Но это никак не входило в планы ведущих западноевропейских держав. В результате или они сами вмешивались в ход событий на стороне Стамбула, или вдруг в глубоком российском тылу ни с того ни с сего вспыхивал русский бунт — «бессмысленный и беспощадный». Так в ходе русско-турецкой войны 1768—1774 годов окончательной победе России помешала Крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева, а Первую мировую свести хотя бы к боевой ничьей — Февральская буржуазная революция, проведенная если не под руководством, так при активном наверняка содействии западных разведок. Причем не только враждующих стран, но и, весьма вероятно, союзников.

Во всех остальных случаях никакое чудо не спасало османские флот и армию от разгрома. Именно в схватке с ними засияли звезды многих прославленных русских полководцев и флотоводцев — Румянцева, Ушакова, Суворова, Кутузова, Нахимова и многих других. Причем неизвестно, как сложилась бы судьба каждого из них, если бы не возможность отточить свои воинские таланты в российско-османских спарринг-поединках.

При этом турецкая армия отнюдь не являлась мальчиком для битья. Но по мнению некоторых исследователей, из-за постоянных неудач у турецких бойцов сформировали комплекс перед русской армией. Так это было или нет — сказать трудно, но многовековую суперсерию войн с большим перевесом выиграла Россия.

Прибалтийские государства 1940 года

Советские войска вступают в Ригу (1940)

Сейчас уже как-то позабылось, но львиную долю «исторических» съездов народных депутатов на излете перестройки ее прорабы и архитекторы уделяли пакту Молотова — Риббентропа. Можно было подумать, что от него все беды экономике позднего СССР.

На самом деле это был всего лишь повод для атаки на единство Советского Союза, его суверенитет и территориальную целостность. Мол, как минимум три прибалтийские республики оказались в его составе якобы недобровольно.

Но тогда возникает масса вопросов, почему же никто не оказал никакого сопротивления «вторжению» советских войск? Более того, как так получилось, что они вообще оказались на территории Литвы, Латвии и Эстонии?

Разве на основании договора о ненападении, которые были обычной практикой в 1930-х. Нет, там ничего не говорилось о появлении гарнизонов РККА. Да и в тексте так называемых секретных протоколов, вокруг которых были основные спекуляции антисоветчиков на тех самых съездах народных депутатов, тоже ни слова о введении ограниченных контингентов Красной армии.

Оказались они на территории прибалтийских государств по приглашению их буржуазных, а отнюдь не прокоммунистических правительств. А не оказались бы они, вошли бы нацисты, наплевав на все секретные протоколы вместе взятые, были ли они в действительности или нет. Спустя два года, как известно, они откровенно начхали на сам пакт.

Что касается присоединения Прибалтики к Советскому Союзу, то произошло оно не в результате каких-то боевых действий, хотя бы даже номинальных, а по решению парламентов, соответственно, Литвы, Латвии и Эстонии. Накануне они были переизбраны — и победу в каждом случае одержали Народные фронты, ведущие позиции в которых занимали местные коммунисты.

Победу даже трудно назвать убедительной — она была оглушительной, более 90% голосов. Одним давлением советских контингентов ее не объяснишь. Совершенно очевидно, что такие цифры были вызваны стремлением значительной части прибалтийского общества вернуться в родную гавань — до 1918 года, как известно, все они были частями Российской империи.

Если бы не было такого желания, получилось бы как в Финляндии, где никто советские контингенты, несмотря на всю мощь Красной армии, не приглашал. Ну а когда вспыхнула «незнаменитая» Зимняя война, то она сразу приняла характер крайне ожесточенной и упорной.

Так что, может, прибалтийские армии были не просто слабы и невероятно удобны для РККА, а откровенно трусливы и жалки, но утверждать это было бы наверняка несправедливо. Куда вероятнее, что в массе своей они и не особо стремились драться, да и приказа как такового не имели. Да, были националистические отряды, но они и представляли те самые несогласные 10%, то есть абсолютное меньшинство.

На самом деле это был всего лишь повод для атаки на единство Советского Союза, его суверенитет и территориальную целостность. Мол, как минимум три прибалтийские республики оказались в его составе якобы недобровольно.

Но тогда возникает масса вопросов, почему же никто не оказал никакого сопротивления «вторжению» советских войск? Более того, как так получилось, что они вообще оказались на территории Литвы, Латвии и Эстонии?

Разве на основании договора о ненападении, которые были обычной практикой в 1930-х. Нет, там ничего не говорилось о появлении гарнизонов РККА. Да и в тексте так называемых секретных протоколов, вокруг которых были основные спекуляции антисоветчиков на тех самых съездах народных депутатов, тоже ни слова о введении ограниченных контингентов Красной армии.

Оказались они на территории прибалтийских государств по приглашению их буржуазных, а отнюдь не прокоммунистических правительств. А не оказались бы они, вошли бы нацисты, наплевав на все секретные протоколы вместе взятые, были ли они в действительности или нет. Спустя два года, как известно, они откровенно начхали на сам пакт.

Что касается присоединения Прибалтики к Советскому Союзу, то произошло оно не в результате каких-то боевых действий, хотя бы даже номинальных, а по решению парламентов, соответственно, Литвы, Латвии и Эстонии. Накануне они были переизбраны — и победу в каждом случае одержали Народные фронты, ведущие позиции в которых занимали местные коммунисты.

Победу даже трудно назвать убедительной — она была оглушительной, более 90% голосов. Одним давлением советских контингентов ее не объяснишь. Совершенно очевидно, что такие цифры были вызваны стремлением значительной части прибалтийского общества вернуться в родную гавань — до 1918 года, как известно, все они были частями Российской империи.

Если бы не было такого желания, получилось бы как в Финляндии, где никто советские контингенты, несмотря на всю мощь Красной армии, не приглашал. Ну а когда вспыхнула «незнаменитая» Зимняя война, то она сразу приняла характер крайне ожесточенной и упорной.

Так что, может, прибалтийские армии были не просто слабы и невероятно удобны для РККА, а откровенно трусливы и жалки, но утверждать это было бы наверняка несправедливо. Куда вероятнее, что в массе своей они и не особо стремились драться, да и приказа как такового не имели. Да, были националистические отряды, но они и представляли те самые несогласные 10%, то есть абсолютное меньшинство.

Грузия времен Михаила Саакашвили

Понятно, что бывали в истории случаи, когда слабый противник не собирался тягаться с Россией, но случайно с нею столкнулся. Или он стремился решить свои задачи таким образом, чтобы Российская армия просто не успела вмешаться в ход событий, как во время боевых действий в Южной Осетии в августе 2008 года.

Тактика грузинской армии в момент нападения на Южную Осетию и российских миротворцев, разделявших там враждующие стороны, была непростой. Но вместе с тем и шитой белыми нитками — осуществить блицкриг, пока во всем мире радуются открытию пекинской Олимпиады, а российское руководство принимает решение о том, как отреагировать. За это время, видимо, предполагалось занять всю территорию Южной Осетии, а самое главное, заблокировать Рокский туннель, через который подвергшейся агрессии республике и миротворцам могла подойти помощь.

Расчет, как мы теперь понимаем, не оправдался — российские войска успели раньше, чем противнику удалось прервать связующую нить. Ну а дальше дело было, что называется, техники. Российской боевой техники. Исход операции по принуждению к миру, которую наши вооруженные силы начали осуществлять, был ясен всем, в том числе самому президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Разгром был учинен полный, ну или почти полный, — спасла тот режим в Тбилиси поддержка с Запада, прежде всего в лице тогдашнего французского лидера Николя Саркози и действующего и по сей день канцлера Германии Ангелы Меркель. Но ход даже такого далеко не самого упорного в истории вооруженного конфликта выявил целый ряд недостатков, которые помешали Российской армии принудить к миру Грузию времен Саакашвили не за пять суток, а за день-два. Именно с этого момента стали приниматься все более активные меры по перевооружению войск, оснащению их более современной той самой техникой. Да, даже имевшаяся тогда смогла справиться с удобной и малочисленной грузинской вместе со всеми иностранными инструкторами в придачу. Но стало понятно даже заядлым оптимистам, что в схватке с более серьезным противником ее, скорее всего, не хватит. Да и потери в авиации вызвали определенную тревогу.

Вероятно, главное достоинство относительно слабого противника — возможность подкорректировать ошибки. Так что операция в Южной Осетии во многом помогла успеху борьбы против запрещенного в РФ ИГИЛ в Сирии.

Тактика грузинской армии в момент нападения на Южную Осетию и российских миротворцев, разделявших там враждующие стороны, была непростой. Но вместе с тем и шитой белыми нитками — осуществить блицкриг, пока во всем мире радуются открытию пекинской Олимпиады, а российское руководство принимает решение о том, как отреагировать. За это время, видимо, предполагалось занять всю территорию Южной Осетии, а самое главное, заблокировать Рокский туннель, через который подвергшейся агрессии республике и миротворцам могла подойти помощь.

Расчет, как мы теперь понимаем, не оправдался — российские войска успели раньше, чем противнику удалось прервать связующую нить. Ну а дальше дело было, что называется, техники. Российской боевой техники. Исход операции по принуждению к миру, которую наши вооруженные силы начали осуществлять, был ясен всем, в том числе самому президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Разгром был учинен полный, ну или почти полный, — спасла тот режим в Тбилиси поддержка с Запада, прежде всего в лице тогдашнего французского лидера Николя Саркози и действующего и по сей день канцлера Германии Ангелы Меркель. Но ход даже такого далеко не самого упорного в истории вооруженного конфликта выявил целый ряд недостатков, которые помешали Российской армии принудить к миру Грузию времен Саакашвили не за пять суток, а за день-два. Именно с этого момента стали приниматься все более активные меры по перевооружению войск, оснащению их более современной той самой техникой. Да, даже имевшаяся тогда смогла справиться с удобной и малочисленной грузинской вместе со всеми иностранными инструкторами в придачу. Но стало понятно даже заядлым оптимистам, что в схватке с более серьезным противником ее, скорее всего, не хватит. Да и потери в авиации вызвали определенную тревогу.

Вероятно, главное достоинство относительно слабого противника — возможность подкорректировать ошибки. Так что операция в Южной Осетии во многом помогла успеху борьбы против запрещенного в РФ ИГИЛ в Сирии.

Крепкий финский орешек

Финские лыжники на позиции

Война в Финляндии советскому военному и политическому руководству, судя по всему, казалась именно такой тренировкой, максимально приближенной к боевой. Но в итоге она обернулась самой настоящей войной, причем максимально приближенной к поражению. Избежать его удалось только ценой огромных усилий и, увы, страшных потерь. Так что удобные противники, конечно, бывали, но выяснялось это уже в ходе боевых действий. Шапкозакидательство же всегда оборачивалось проблемами.

Источник:

Еще крутые истории!

- Несколько интересных историй из жизни необычных личностей

- Как наследники проучили банк, который не хотел отдавать вклад умершего отца

реклама

Уж лучше бы написали Татары 15-17 век, Османская империя 18-19 век, Япония 20 век

Уж лучше бы написали Татары 15-17 век, Османская империя 18-19 век, Япония 20 век" (c) Николай. Несколькими комментариями раньше. )

Если про плюшевых,финны тогда тут причем. Про поражение там вообще речь не шла . Как бы просто возвращали свои территории отодвигая границу от Ленинграда . Был вариант как с Прибалтикой но там Англо-Французкая коалиция про бомбардировки Баку что то начала вякать и Сталин решил не углублять конфликт .

Кто там спас обоссаного Сукашвилли , наверное таки Путин , ибо на Саркози и Меркель была глубоко начхать они что то с самого начала вякали как и Обезьяна.

Если что "Зимняя война " была 3-й войной России(СССР) -Финляндии с момента получения Финляндией независимости.

Ах, да СССР 1-й начал лишь в 3-й войне.

Всё же надо учитывать что "Советская Россия" была к концу 1920. признана только... Латвией (помним про вооруженный переворот, ага).

Говорят, что Сталин создал ГУЛАГ. Но вот только все молчат про лагеря на Соловках и Мудьюге, которые устроили интервенты ещё до основания СССР.

А если смекалку проявить, в дождь на марше подловить, в теснине горных перевалов, у реки\озера (сбросить в воду крестоносцев), "на огонь" поймать, в болотце загнать - вот тут-то неповоротливость фаланги и скажется.

Пока не построятся - они также уязвимы для стрел, как и все....

а в-лобовую - да, канеш.....

сдуру и куй сломать можно.....

А что касается напасть на марше, для этого нужна легкая конница,вооруженная луками,а для этого нужны стремена,которые были изобретены гораздо позже.