1201

29

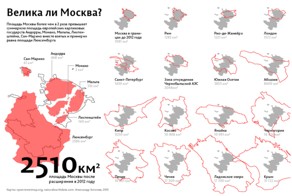

Москву любить трудно. Если каждый день ты отдаёшь ей своё время и силы, толкаешься в метро, электричках, автобусах. Стоишь в пробках, проклиная таких же как ты. Её бешеный ритм высасывает из тебя все твои силы, всё твоё время. Не потому ли в выходные Подмосковье забито автомобилями с московскими номерами. Мысль пойти просто погулять, полюбоваться этим прекрасным городом уже не приходит в голову.

И живя или приезжая на работу в Москву, ты каждый день проходишь, проезжаешь мимо неё.

Москву любить легко. Если ты можешь под настроение с утра пораньше в воскресенье доехать до знакомых любимых или наоборот, новых, неизведанных мест и побродить несколько часов, наслаждаясь городом, смакуя его дух, его детали, делая для себя неожиданные открытия.

С обеими этими ситуациями я прекрасно знаком. И в минувшее воскресенье решил сделать себе подарок - прогуляться по Хамовникам, по той их части, которая расположена за внешней стороной Садового кольца. Погода, правда, не радовала, но ведь дарёному коню в зубы не смотрят.

Москву любить легко. Если ты можешь под настроение с утра пораньше в воскресенье доехать до знакомых любимых или наоборот, новых, неизведанных мест и побродить несколько часов, наслаждаясь городом, смакуя его дух, его детали, делая для себя неожиданные открытия.

С обеими этими ситуациями я прекрасно знаком. И в минувшее воскресенье решил сделать себе подарок - прогуляться по Хамовникам, по той их части, которая расположена за внешней стороной Садового кольца. Погода, правда, не радовала, но ведь дарёному коню в зубы не смотрят.

В конце 19-го века московские власти выделили большой участок земли между Новодевичьим монастырём и Садовым кольцом под строительство клиник различного профиля. Клиники эти относились к медицинскому факультету Московского университета. Но строились клиники в большинстве своём за счёт средств московского купечества и промышленников. И, за редким исключением, благотворительность эта была бескорыстная. Но в основе выбора профиля клиники, на которую жертвовались средства, как правило, лежала личная трагедия. И клиникам давались имена жертвователей. Да, были люди... Сложно представить себе в этой роли нынешних. Если бы только вызвали их в администрацию президента и очень прозрачно намекнули...

Был у этого больничного города и свой главный архитектор - Константин Михайлович Быковский. Был и инициатор строительства, пробивавший идею создания в одном месте куста из разнопрофильных клиник - профессор, декан медицинского факультета университета Николай Васильевич Склифосовский.

Тем удивительнее, что памятник Склифосовскому был открыт только в октябре прошлого года. Скульптор Салават Щербаков.

Был у этого больничного города и свой главный архитектор - Константин Михайлович Быковский. Был и инициатор строительства, пробивавший идею создания в одном месте куста из разнопрофильных клиник - профессор, декан медицинского факультета университета Николай Васильевич Склифосовский.

Тем удивительнее, что памятник Склифосовскому был открыт только в октябре прошлого года. Скульптор Салават Щербаков.

×

На рельефах постамента отображена вся медицинская деятельность учёного, начиная от его педагогической деятельности и до военной хирургии.

Перед памятником на земле расположен барельеф "Клинический городок Девичье поле".

На центральном круге изображён план городка, а по окружности медальоны с названиями и изображениями клиник.

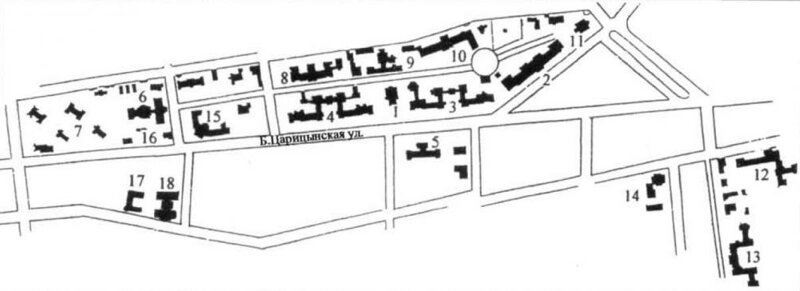

Ну а это более понятный план из Википедии. По нему и будем ориентироваться.

Ну а это более понятный план из Википедии. По нему и будем ориентироваться.

Быковский не просто руководил всем проектом, но и спроектировал многие здания в городке. А, поскольку основной областью применения архитектурных талантов в те времена были усадьбы, дворцы и храмы, то и больницы получились соответствующими.

Не знаю, было ли так специально задумано или же получилось случайно, но городок начинается и заканчивается храмами.

Не знаю, было ли так специально задумано или же получилось случайно, но городок начинается и заканчивается храмами.

Храм в честь Преподобного Димитрия Прилуцкого был сооружен на средства московского купца Дмитрия Петровича Сторожева на участке института Патологоанатомии при Императорском Московском университете. (на плане № 16) Это единственный в Москве престол в честь святого Димитрия Прилуцкого.

Первое здание часовни в честь Преподобного Димитрия Прилуцкого было построено в 1890 году. Позднее известный московский благотворитель Д.П. Сторожев обратился в ректорат Университета с просьбой о постройке на месте часовни храма. Сторожев имел собственный дом напротив университетских клиник. Он входил в совет Александровской больницы Московского купеческого общества, а также был попечителем Солодовниковской богадельни.

Своим даром он хотел "дать возможность бедным людям отпевать умерших при Университетских клиниках родственников по совершении литургии, не назначая за это никакой определенной платы". Так он определил свое пожелание в письме к ректору университета.

Однако до постройки Дмитрий Петрович не дожил. Храм возвели через год после его кончины. Перед смертью он завещал своему племяннику Сергею Петровичу Сотворенкову завершить начатое дело. Автором проекта нового храма был архитектор Б. Кожевников. Монументальное здание было выполнено в «византийском стиле», что могло быть определено при участии главного архитектора Клинического городка Быковского.

Здание институтов патологической анатомии, судебной медицины, топографической анатомии и оперативной хирургии. Автор проекта - Быковский. (на плане № 6)

Первое здание часовни в честь Преподобного Димитрия Прилуцкого было построено в 1890 году. Позднее известный московский благотворитель Д.П. Сторожев обратился в ректорат Университета с просьбой о постройке на месте часовни храма. Сторожев имел собственный дом напротив университетских клиник. Он входил в совет Александровской больницы Московского купеческого общества, а также был попечителем Солодовниковской богадельни.

Своим даром он хотел "дать возможность бедным людям отпевать умерших при Университетских клиниках родственников по совершении литургии, не назначая за это никакой определенной платы". Так он определил свое пожелание в письме к ректору университета.

Однако до постройки Дмитрий Петрович не дожил. Храм возвели через год после его кончины. Перед смертью он завещал своему племяннику Сергею Петровичу Сотворенкову завершить начатое дело. Автором проекта нового храма был архитектор Б. Кожевников. Монументальное здание было выполнено в «византийском стиле», что могло быть определено при участии главного архитектора Клинического городка Быковского.

Здание институтов патологической анатомии, судебной медицины, топографической анатомии и оперативной хирургии. Автор проекта - Быковский. (на плане № 6)

Профиль он не поменял, и сейчас здесь патолого-анатомический корпус ПМГМУ им. Сеченова.

Рядом с корпусом памятник академику Абрикосову. И переулок носит его имя.

Рядом с корпусом памятник академику Абрикосову. И переулок носит его имя.

Алексей Иванович Абрикосов (1875–1955) — российский и советский медик-патологоанатом. Академик АН СССР, академик Академии медицинских наук СССР, член-корреспондент польской академии наук, лауреат Сталинской премии, дважды кавалер Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени, Герой Социалистического Труда.

Но это ещё не всё. Он является внуком А.И. Абрикосова - основателя и владельца кондитерской фабрики, которая потом стала Бабаевской. Так вот, внуку эксплуататора трудового народа доверили проводить вскрытие главного тела Советской России - Ленина. А ещё его сын тоже стал академиком, но только в области физики. И, более того, получил Нобелевскую премию!

Напротив патолого-анатомического корпуса расположен кардиологический корпус центра хирургии имени академика Петровского. Построен в 1979-м году.

Но это ещё не всё. Он является внуком А.И. Абрикосова - основателя и владельца кондитерской фабрики, которая потом стала Бабаевской. Так вот, внуку эксплуататора трудового народа доверили проводить вскрытие главного тела Советской России - Ленина. А ещё его сын тоже стал академиком, но только в области физики. И, более того, получил Нобелевскую премию!

Напротив патолого-анатомического корпуса расположен кардиологический корпус центра хирургии имени академика Петровского. Построен в 1979-м году.

За ним видны совсем новые корпуса Центра, построенные совсем недавно на месте корпусов 1972-го года постройки.

Кардиологический корпус буквально подмял под себя дореволюционное здание.

Кардиологический корпус буквально подмял под себя дореволюционное здание.

Скучное здание украшает барельеф, изображающий сердце в разрезе.

Ну и памятник академику Петровскому у входа.

Вообще, надо сказать, что количество памятников медикам здесь просто зашкаливает. Во всей остальной Москве не наберётся столько, сколько их здесь, в клиническом городке.

Соседствует с Центром хирургии клиника кожных болезней. Строил тоже Быковский. (на плане № 15)

Соседствует с Центром хирургии клиника кожных болезней. Строил тоже Быковский. (на плане № 15)

Сейчас здесь клиника кожных и венерических болезней ММА им. Сеченова. Клиника была построена на средства купца Г.Г. Солодовникова. Она была оборудована по последнему слову науки и техники. Меккой российской дерматологии называли ее современники. Это было одно из первых в России специальных медицинских учреждений, в которых изучали и лечили кожные и венерические заболевания.

Солодовников происходил из семьи серпуховских купцов, к сорока годам его имущество оценивалось в миллионы. Был он, однако, не только удачливым предпринимателем, но и большим чудаком и оригиналом и героем анекдотов. Подавать в суд на авторов анекдотов, фельетонов и карикатур, которые публиковались в многочисленных московских газетах, Солодовников не мог, так как не имел дворянства. Именно для получения дворянства Солодовников решил построить учреждение, нужное и полезное городу.

В 1891 году городская управа попросила купца построить Клинику венерических болезней, он сначала отказался, предвидя новый поток насмешек по поводу профиля клиники, однако город смог предложить купцу только эту оставшуюся клинику. Солодовников согласился и внес нужную сумму (и даже больше), но с одним условием — клиника не должна носить его имени. Спустя некоторое время Солодовников за подарок городу получил орден и дворянство. Потому можно считать, что вклад купца был не бескорыстным.

Здание клиники занимает угловой участок и имеет сложное строение, состоящее из нескольких частей. По своей архитектуре здание перекликается с остальными клиниками городка, скошенный фасад открывает собой перспективу Б. Пироговской улицы (бывшей Большой Царицынской), на которой и находится большинство других клиник.

Первоначально клиника была рассчитана на 60 коек: мужское отделение располагалось на первом этаже, женское - на втором. Как и в других клиниках городка, здесь строго соблюдается принцип разделения потоков движения пациентов и учащихся. Первым профессором клиники был А.И. Поспелов, выдающийся российский дерматолог. Его стараниями собран богатый музей кожных и венерических болезней, пожертвованный университету в 1892 году. Музей сохранился, он насчитывает более 2000 восковых слепков с изображениями различных кожных и венерических болезней. По качеству и количеству экспонатов муляжный музей клиники является национальным сокровищем, не имеющих себе равных в нашей стране. Экспонаты были созданы в мастерской художников-муляжистов Фивейских.

Теперь перейдём на Малую Пироговскую улицу.

Здание строилось как Институт для лечения страдающих опухолями на деньги Варвары Алексеевны Морозовой, чья мать скончалась от рака.

Солодовников происходил из семьи серпуховских купцов, к сорока годам его имущество оценивалось в миллионы. Был он, однако, не только удачливым предпринимателем, но и большим чудаком и оригиналом и героем анекдотов. Подавать в суд на авторов анекдотов, фельетонов и карикатур, которые публиковались в многочисленных московских газетах, Солодовников не мог, так как не имел дворянства. Именно для получения дворянства Солодовников решил построить учреждение, нужное и полезное городу.

В 1891 году городская управа попросила купца построить Клинику венерических болезней, он сначала отказался, предвидя новый поток насмешек по поводу профиля клиники, однако город смог предложить купцу только эту оставшуюся клинику. Солодовников согласился и внес нужную сумму (и даже больше), но с одним условием — клиника не должна носить его имени. Спустя некоторое время Солодовников за подарок городу получил орден и дворянство. Потому можно считать, что вклад купца был не бескорыстным.

Здание клиники занимает угловой участок и имеет сложное строение, состоящее из нескольких частей. По своей архитектуре здание перекликается с остальными клиниками городка, скошенный фасад открывает собой перспективу Б. Пироговской улицы (бывшей Большой Царицынской), на которой и находится большинство других клиник.

Первоначально клиника была рассчитана на 60 коек: мужское отделение располагалось на первом этаже, женское - на втором. Как и в других клиниках городка, здесь строго соблюдается принцип разделения потоков движения пациентов и учащихся. Первым профессором клиники был А.И. Поспелов, выдающийся российский дерматолог. Его стараниями собран богатый музей кожных и венерических болезней, пожертвованный университету в 1892 году. Музей сохранился, он насчитывает более 2000 восковых слепков с изображениями различных кожных и венерических болезней. По качеству и количеству экспонатов муляжный музей клиники является национальным сокровищем, не имеющих себе равных в нашей стране. Экспонаты были созданы в мастерской художников-муляжистов Фивейских.

Теперь перейдём на Малую Пироговскую улицу.

Здание строилось как Институт для лечения страдающих опухолями на деньги Варвары Алексеевны Морозовой, чья мать скончалась от рака.

Мать Варвары Алексеевны – Авдотья Яковлевна Хлудова скончалась от рака, когда дочери было шесть лет. Морозова сразу откликнулась на предложение основать в Москве институт, призванный помогать таким больным. Он носил имя Морозовых, так как представители именно этой семьи пожертвовали основные средства. Они позволили открыть в 1903 году первый и единственный тогда в России Институт для лечения страдающих опухолями.

Место было выбрано неслучайно. Такое богадельное учреждение лучше было расположить вдали от городского шума и суеты. Новый институт стоял даже в стороне от Клинического городка, располагавшегося вдоль Б. Пироговской ул. Проектировал лечебницу-приют сам профессор Левшин. Строителями были архитектор Р.И. Клейн и инженер И.И. Рерберг, которые отказались от своих процентов и вознаграждения за постройку здания, что позволило построить еще и лабораторию при институте. Угловая ротонда здания была увенчана стеклянным куполом, под которым находилась операционная. Сейчас купол металлический.

Несмотря на неприкосновенный капитал, положенный на содержание больных Е.И. Бенардаки и М.И. Поповой, на бесплатный труд служащих и врачей, денег на содержание пациентов не хватало. Клиника была заполнена тяжелейшими больными, требующими тщательного ухода. Их лечили рентгеновскими лучами, радием, ультрафиолетом. Для улучшения лечения требовались лабораторные изыскания, на которые средств было недостаточно.

Место было выбрано неслучайно. Такое богадельное учреждение лучше было расположить вдали от городского шума и суеты. Новый институт стоял даже в стороне от Клинического городка, располагавшегося вдоль Б. Пироговской ул. Проектировал лечебницу-приют сам профессор Левшин. Строителями были архитектор Р.И. Клейн и инженер И.И. Рерберг, которые отказались от своих процентов и вознаграждения за постройку здания, что позволило построить еще и лабораторию при институте. Угловая ротонда здания была увенчана стеклянным куполом, под которым находилась операционная. Сейчас купол металлический.

Несмотря на неприкосновенный капитал, положенный на содержание больных Е.И. Бенардаки и М.И. Поповой, на бесплатный труд служащих и врачей, денег на содержание пациентов не хватало. Клиника была заполнена тяжелейшими больными, требующими тщательного ухода. Их лечили рентгеновскими лучами, радием, ультрафиолетом. Для улучшения лечения требовались лабораторные изыскания, на которые средств было недостаточно.

Можно предположить, что клиника долгие годы существовала как хоспис, где больные могли получить уход, но лечение, лабораторные исследования, разработка мер по предупреждению возникновения подобных заболеваний были на начальной стадии. Л.Л. Левшин, понимая весь ужас положения своих больных, всячески старался облегчить их пребывание в своей клинике.

В 1910-х на средства М.Ф. Морозовой, В.А. Морозовой и И.А. Морозова при клинике была построена покойницкая. Она располагалась в стороне от окон больничных палат. Производство строительных работ взял на себя А.И. Шабалин.

В 1-ю Мировую войну институт был превращен в госпиталь, с 1922 года здесь расположилась пропедевтическая хирургическая клиника. В 1947 году онкологический институт переехал во 2-й Боткинский проезд, а освободившееся помещение занял Институт паразитологии и тропической медицины им. Е.И. Марциновского.

По соседству было построено общежитие для студентов-медиков. Круто для общаги, не правда ли!

В 1910-х на средства М.Ф. Морозовой, В.А. Морозовой и И.А. Морозова при клинике была построена покойницкая. Она располагалась в стороне от окон больничных палат. Производство строительных работ взял на себя А.И. Шабалин.

В 1-ю Мировую войну институт был превращен в госпиталь, с 1922 года здесь расположилась пропедевтическая хирургическая клиника. В 1947 году онкологический институт переехал во 2-й Боткинский проезд, а освободившееся помещение занял Институт паразитологии и тропической медицины им. Е.И. Марциновского.

По соседству было построено общежитие для студентов-медиков. Круто для общаги, не правда ли!

Впоследствие здание дав раза надстраивали, и сейчас узнать в нём этот теремок совершенно невозможно, совпадает только количество окон на первых двух этажах. Пожалуй самым известным жильцом этой общаги был Михаил Булгаков.

А теперь перенесёмся на улицу Погодинскую.

В этом здании, построенном в русском стиле архитектором Вебером в 1897-м году, до 1930-го года была Московская контрольная палата. Потом Онкологический институт имени П.А. Герцена. (не тот, которого разбудили декабристы)

А теперь перенесёмся на улицу Погодинскую.

В этом здании, построенном в русском стиле архитектором Вебером в 1897-м году, до 1930-го года была Московская контрольная палата. Потом Онкологический институт имени П.А. Герцена. (не тот, которого разбудили декабристы)

Сейчас здесь поликлиника Московского научно-исследовательского онкологического института.

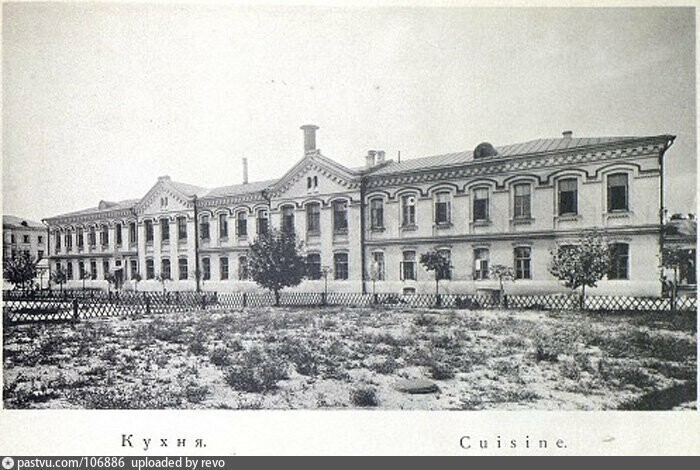

Это здание на Аллее жизни сейчас бы назвали хозблоком.

Комплекс служебных построек изначально имел чисто функциональное назначение, он включал в себя пищеблок, гараж, водонапорную башню и электростанцию. Сейчас его оборудование полностью заменено. Однако для 1890 года это был современный хозяйственный блок, оборудованный новинками и технически оснащенный.

По своему архитектурному решению служебный миникомплекс представлял собой модель русской средневековой усадьбы или городского квартала. В его организации архитектором были использованы те же принципы, что и в организации Клинического городка в целом – варьирование размеров и высоты зданий, конфигураций планов, в целом представлявшее собой единое разнообразие.

При строительстве «Кухонного корпуса» Быковский использовал элементы входившего в моду древнерусского искусства. Строгое на первый взгляд двухэтажное здание выглядит нарядным из-за наличия широких щипцов (фронтонов), а также больших окон, которые архитектор стилизовал под аркады гульбищ 16-17 веков.

Кроме кухонного корпуса здесь была ещё и прачечная, и ещё много чего для обеспечения функционирования клиник.

По своему архитектурному решению служебный миникомплекс представлял собой модель русской средневековой усадьбы или городского квартала. В его организации архитектором были использованы те же принципы, что и в организации Клинического городка в целом – варьирование размеров и высоты зданий, конфигураций планов, в целом представлявшее собой единое разнообразие.

При строительстве «Кухонного корпуса» Быковский использовал элементы входившего в моду древнерусского искусства. Строгое на первый взгляд двухэтажное здание выглядит нарядным из-за наличия широких щипцов (фронтонов), а также больших окон, которые архитектор стилизовал под аркады гульбищ 16-17 веков.

Кроме кухонного корпуса здесь была ещё и прачечная, и ещё много чего для обеспечения функционирования клиник.

В этом здании сейчас располагается издательство "Медицина"

Вид с Погодинской.

Водонапорная башня тоже лучше видна с Погодинской улицы.

Быковский задумал ее в виде ренессансной кампанеллы – замковой башни XIV-XV вв. Знатокам творчества М.Д.Быковского (отца архитектора) эта башня напоминает звонницу Ивановского монастыря в Москве, в строительстве которой участвовал Быковский-младший. При относительно небольшой высоте, башня выглядит массивной, ее формы умышленно укрупнены – в особенности это чувствуется при взгляде на «крепостной» завершающий аттик на арочных консолях.

Труба, которая видна по центру здания относилась, скорее всего, к расположенной на Погодинской улице электростанции. Здание электростанции сохранилось, но я не смог его идентифицировать и поэтому не заснял.

Труба, которая видна по центру здания относилась, скорее всего, к расположенной на Погодинской улице электростанции. Здание электростанции сохранилось, но я не смог его идентифицировать и поэтому не заснял.

Вы спросите - а почему такое название "Аллея жизни"? А потому, что начинается она от клиники акушерства и гинекологии, а заканчивается патолого-анатомическим корпусом. И у начала её стоит крестильный храм Архангела Михаила, а в конце - отпевальный храм Дмитрия Прилуцкого.

Там, где от Большой Пироговской отходит коротенькая улочка Еланского, которая затем превращается в легендарную Плющиху, находится клиника акушерства и гинекологии им. В. Ф. Снегирёва. (на плане № 2).

Там, где от Большой Пироговской отходит коротенькая улочка Еланского, которая затем превращается в легендарную Плющиху, находится клиника акушерства и гинекологии им. В. Ф. Снегирёва. (на плане № 2).

Здание клиники, включающее в себя акушерский и гинекологический корпуса на Девичьем поле было построено в числе первых в создаваемом в городе Клиническом городке. Средства для выкупа земли и возведение акушерской клиники предоставила Елизавета Васильевна Пасхалова — крупная помещица, а постройку гинекологической профинансировал Тимофей Саввич Морозов — мануфактур-советник. В честь меценатов было присвоено имя клиникам — Е. В. Пасхаловой (акушерская) и Т. С. Морозова (гинекологическая).

Так как профиль этих медицинских центров был схожим, было принято решение объединить клиники под одной крышей, и разместить отделение гинекологии в левом крыле здания, а акушерскую часть, соответственно, в правом.

Начало строительства пришлось на май 1886 года Автором проекта стал всё тот же Быковский. Надзор за работами осуществляли зодчие Адольф Николаевич Кнабе (левое крыло) и Михаил Илларионович Никифоров (правое крыло). Здание располагалось на небольшой Клинической улице, которая сейчас Еланская.

К осени 1886 года строительство здания было закончено и покрыто кровлей. Затем в течение двух лет производилась отделка помещений. В 1889 году состоялось торжественное открытие клиники. Гинекологическую клинику возглавил профессор Владимир Фёдорович Снегирёв, акушерский корпус — профессор Александр Матвеевич Матвеев.

По первоначальному проекту каменное строение имело высотность всего в два этажа, с устроенным полуподвальным помещением и антресолями, и было выполнено в едином объёме: с выступающим по центру порталом и двумя единообразно декорированными крыльями. Акушерская клиника занимала часть здания, в другой части располагалась гинекологическая клиника. В центральной части корпуса акушерства и гинекологии размещалось учебное отделение с классами и аудиторией, а также профессорско-преподавательский кабинет. Каждая клиника была рассчитана на обслуживание 40 пациентов.

При проектировании и строительстве клиники учитывался принцип разделения потоков, разводивший по разным входам посетителей и рожениц. Таким образом, вход для последних оборудовали на главном фасаде, а палаты разместили на солнечной стороне. Родовые залы, операционные и послеродовые палаты находились «в ближайшем соседстве друг с другом». Все подсобные помещения, включая комнаты для грязного белья и прачечные, располагались отдельно «дабы не могли повлиять на воздух клиники». Отделение для лихорадящих — «лазаретное отделение могло быть во всякое время вполне изолированно от остальных помещений клиники».

Здание клиники полностью электрифицировали. Из инженерных систем здесь имелись водопровод с холодной и горячей водой, а также система вентиляции. В операционном зале смонтировали оригинальный подвесной амфитеатр, с которого за ходом операции могло наблюдать 70 человек.

В клинике были выделены отдельные помещения для студентов — учебное отделение, занимающее среднюю часть общего здания между клиниками акушеркой и гинекологической. К учебной части также относилась аудитория и кабинет профессора.

В основу планировки и организации помещений гинекологической клиники был положен тот же принцип рациональности и функциональности, что и акушерской клиники. Гинекологическая клиника включала приёмное отделение, терапевтическое отделение и отделение выздоравливающих больных, расположенные на нижнем этаже. Хирургическое и лапаратомическое отделение были сгруппированы на втором этаже здания, имели большой и малый операционные залы.

Первоначальный вид клиники из Википедии.

Так как профиль этих медицинских центров был схожим, было принято решение объединить клиники под одной крышей, и разместить отделение гинекологии в левом крыле здания, а акушерскую часть, соответственно, в правом.

Начало строительства пришлось на май 1886 года Автором проекта стал всё тот же Быковский. Надзор за работами осуществляли зодчие Адольф Николаевич Кнабе (левое крыло) и Михаил Илларионович Никифоров (правое крыло). Здание располагалось на небольшой Клинической улице, которая сейчас Еланская.

К осени 1886 года строительство здания было закончено и покрыто кровлей. Затем в течение двух лет производилась отделка помещений. В 1889 году состоялось торжественное открытие клиники. Гинекологическую клинику возглавил профессор Владимир Фёдорович Снегирёв, акушерский корпус — профессор Александр Матвеевич Матвеев.

По первоначальному проекту каменное строение имело высотность всего в два этажа, с устроенным полуподвальным помещением и антресолями, и было выполнено в едином объёме: с выступающим по центру порталом и двумя единообразно декорированными крыльями. Акушерская клиника занимала часть здания, в другой части располагалась гинекологическая клиника. В центральной части корпуса акушерства и гинекологии размещалось учебное отделение с классами и аудиторией, а также профессорско-преподавательский кабинет. Каждая клиника была рассчитана на обслуживание 40 пациентов.

При проектировании и строительстве клиники учитывался принцип разделения потоков, разводивший по разным входам посетителей и рожениц. Таким образом, вход для последних оборудовали на главном фасаде, а палаты разместили на солнечной стороне. Родовые залы, операционные и послеродовые палаты находились «в ближайшем соседстве друг с другом». Все подсобные помещения, включая комнаты для грязного белья и прачечные, располагались отдельно «дабы не могли повлиять на воздух клиники». Отделение для лихорадящих — «лазаретное отделение могло быть во всякое время вполне изолированно от остальных помещений клиники».

Здание клиники полностью электрифицировали. Из инженерных систем здесь имелись водопровод с холодной и горячей водой, а также система вентиляции. В операционном зале смонтировали оригинальный подвесной амфитеатр, с которого за ходом операции могло наблюдать 70 человек.

В клинике были выделены отдельные помещения для студентов — учебное отделение, занимающее среднюю часть общего здания между клиниками акушеркой и гинекологической. К учебной части также относилась аудитория и кабинет профессора.

В основу планировки и организации помещений гинекологической клиники был положен тот же принцип рациональности и функциональности, что и акушерской клиники. Гинекологическая клиника включала приёмное отделение, терапевтическое отделение и отделение выздоравливающих больных, расположенные на нижнем этаже. Хирургическое и лапаратомическое отделение были сгруппированы на втором этаже здания, имели большой и малый операционные залы.

Первоначальный вид клиники из Википедии.

При строительстве клиники придерживались следующего принципа: «больше света, простора, тепла и чистоты; все отделения клиники легко и удобно изолировать или, в случае нужды, каждое из них временно закрыть, очистить и дезинфицировать» (В. Ф. Снегирёв).

Объединение акушерской и гинекологической клиник было осуществлено профессором, директором клиники М. С. Малиновским в 1923 году, что повлекло за собой проведение комплексной реконструкции здания, которая была осуществлена в 1936–1938 годах. Проект реконструкции разработал архитектор А. В. Барулин.

В результате узнать в современном здании изначальное невозможно совсем.

Объединение акушерской и гинекологической клиник было осуществлено профессором, директором клиники М. С. Малиновским в 1923 году, что повлекло за собой проведение комплексной реконструкции здания, которая была осуществлена в 1936–1938 годах. Проект реконструкции разработал архитектор А. В. Барулин.

В результате узнать в современном здании изначальное невозможно совсем.

После реконструкции клиника приняла уже тот вид, который имеет и по сегодняшний день. Облик клиники выразительно изменился. Два крыла здания приросли двумя дополнительными этажами, а средняя часть стала пятиэтажной. Центральная часть главного фасада была украшена шестью колоннами коринфского ордера, начинающимися со второго этажа, и парными колонами по краям, зрительно уравновешивающими пропорции здания. В отличие от центральной части фасада, получившей уже совсем новый, строгий и торжественный облик, остальной его облик остался практически без изменений. Особенно это касается исторической части здания — первых двух этажей: здесь по-прежнему окна второго этажа украшают строгие декоративные треугольные фронтоны, первый этаж остался столь же лаконично-консервативным, отделанным гладкой рустикой, не перегружающей внешний вид здания.

В торцах реконструируемого объёма были возведены трёхэтажные апсиды в форме полукруга, которые удачно вписались в архитектурный облик. На крышах пристроек оборудовали прогулочные площадки для пациентов.

Значительного увеличение объёма и количества внутренних помещений этого медицинского корпуса архитекторы добились за счёт возведения пристроек со стороны двора, у боковых частей, после чего план здания приобрел «Ш»-образную форму. Кроме этого, здесь же, только по центру старого здания, подняли внушительную по размерам апсиду, два верхних уровня которой занимает аудитория на 250 посадочных мест, а на первом этаже разместили просторный холл.

При реконструкции здания архитектор Барулин придерживался главных принципов: функциональности, стиля и изящества отделки. Аудитория клиники — одна из главных её достопримечательностей, она занимает центральное место в его архитектуре. Большой амфитеатр спроектирован на 250 мест и состоит из 3 больших секторов. Аудитория имеет 4 входа: два главных с двух противоположных сторон и два меньших для входа на верхние ярусы с каждой стороны. В 1983 году клиника была закрыта на капитальный ремонт и открылась лишь в 1994-м.

Входной вестибюль украшают 4 колонны, также отделанные мрамором, и скульптура «Женщина с ребёнком на руках», расположенная в нише противоположной от входа стены.

В 1973 году перед главным входом на улице был установлен памятник первому директору клиники, профессору В. Ф. Снегирёву, именем которого названа клиника. Работа скульпторов С.Т. Конёнкова и А.Д. Казачка и архитектора Е. Стамо.

В торцах реконструируемого объёма были возведены трёхэтажные апсиды в форме полукруга, которые удачно вписались в архитектурный облик. На крышах пристроек оборудовали прогулочные площадки для пациентов.

Значительного увеличение объёма и количества внутренних помещений этого медицинского корпуса архитекторы добились за счёт возведения пристроек со стороны двора, у боковых частей, после чего план здания приобрел «Ш»-образную форму. Кроме этого, здесь же, только по центру старого здания, подняли внушительную по размерам апсиду, два верхних уровня которой занимает аудитория на 250 посадочных мест, а на первом этаже разместили просторный холл.

При реконструкции здания архитектор Барулин придерживался главных принципов: функциональности, стиля и изящества отделки. Аудитория клиники — одна из главных её достопримечательностей, она занимает центральное место в его архитектуре. Большой амфитеатр спроектирован на 250 мест и состоит из 3 больших секторов. Аудитория имеет 4 входа: два главных с двух противоположных сторон и два меньших для входа на верхние ярусы с каждой стороны. В 1983 году клиника была закрыта на капитальный ремонт и открылась лишь в 1994-м.

Входной вестибюль украшают 4 колонны, также отделанные мрамором, и скульптура «Женщина с ребёнком на руках», расположенная в нише противоположной от входа стены.

В 1973 году перед главным входом на улице был установлен памятник первому директору клиники, профессору В. Ф. Снегирёву, именем которого названа клиника. Работа скульпторов С.Т. Конёнкова и А.Д. Казачка и архитектора Е. Стамо.

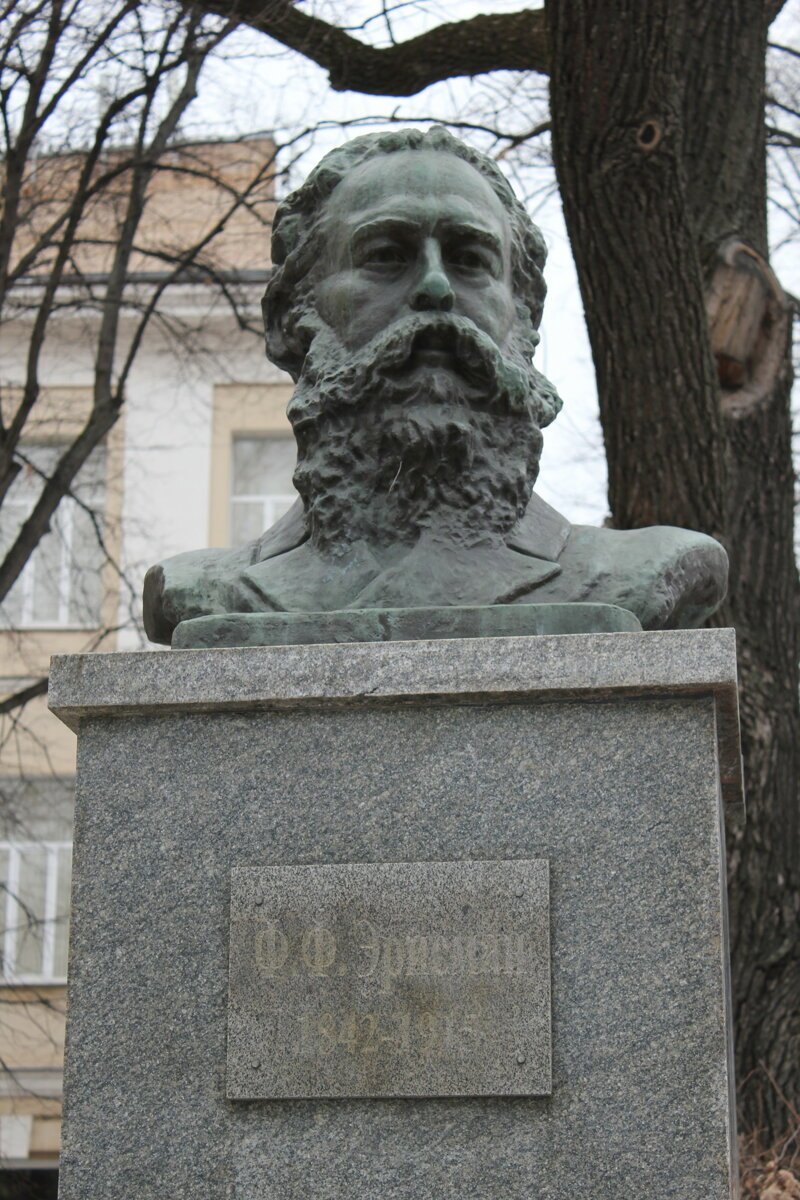

Между Аллеей жизни и Погодинской улицей находится здание Медико-профилактического факультета ПМГМУ им. И. М. Сеченова. Ранее – гигиенический корпус университетских клиник, основанный Ф.Ф. Эрисманом. (на плане № 10)

Федор Федорович Эрисман — создатель основополагающих принципов общественной гигиены и социально-гигиенического направления медицины. памятник открыт в 1937 году. Скульптор — Н. Шевкунов. Имя Эрисмана носит институт гигиены в Мытищах. Точнее, не имя, а фамилию.

Клинический городок настолько интересный, что в одно сообщение не поместится, будет продолжение. И вообще на Хамовники планы в эту весну у меня большие. Можете считать это анонсом.

В сообщении использована информация с портала "Узнай Москву"

Автор DMITRY_SASI

Клинический городок настолько интересный, что в одно сообщение не поместится, будет продолжение. И вообще на Хамовники планы в эту весну у меня большие. Можете считать это анонсом.

В сообщении использована информация с портала "Узнай Москву"

Автор DMITRY_SASI

Еще крутые истории!

- Женщину осудили за убийство мужа после того, как попугай повторил "последние слова" жертвы

- Преданная собака целый месяц ждала хозяев, которые бросили её

- "Мой муж живет в страхе, что я уйду от него"

реклама