489

17

Ощущение незаконченности погнало меня в субботу опять в Хамовники. В отличие от прошлой прогулки. когда я двигался от станции МЦК Лужники, в этот раз начальной точкой была станция метро Кропоткинская. В Клиническом городке первым делом направился к психиатрической больнице, которое на плане значится под номером 13.

Двухэтажное краснокирпичное здание стоит в глубине больничного квартала. От Олсуфьевского переулка оно отгорожено жилыми домами. Здание с большими окнами и чугунным крыльцом построено по проекту архитектора Быковского специально для клиники душевных болезней в 1887 году Сад, расположенный за зданием клиники, отгорожен высокой кирпичной стеной.

×

Решёток на окнах я не заметил.

Клиника была первой из Клинического городка Девичьего поля. Финансировала строительство известная московская благотворительница В.А.Морозова. Для размещения клиники она выкупила усадьбу Олсуфьевых. Усадебные постройки были снесены, для прогулок пациентов сохранили только парк с липовой аллеей .

Варвара Алексеевна уже упоминалась в моих отчётах. Она была замужем за Абрамом Абрамовичем Морозовым, который в течение последнего года их брака страдал тяжелым психическим расстройством. Морозова лечила мужа дома под присмотром С.С.Корсакова. С.С.Корсаков - профессор Московского Университета, известный психиатр, стал первым главврачом клиники. Он принимал непосредственное участие в планировании и постройке самого здания.

Варвара Алексеевна уже упоминалась в моих отчётах. Она была замужем за Абрамом Абрамовичем Морозовым, который в течение последнего года их брака страдал тяжелым психическим расстройством. Морозова лечила мужа дома под присмотром С.С.Корсакова. С.С.Корсаков - профессор Московского Университета, известный психиатр, стал первым главврачом клиники. Он принимал непосредственное участие в планировании и постройке самого здания.

Корсаков передал клинике свою библиотеку. У него были свои методы, свои подходы в лечении душевно больных. Не зря на постаменте выбито слово "гуманист". Благодаря Корсакову, российские психиатры отказались от смирительных рубашек, связывания, изоляторов. Клиника Морозовой строилась в рамках этого метода. На окнах не было решеток, в рамы были вставлены специальные корабельные стекла, выдерживающие сильные удары. Одним из методов лечения были гипнотические сеансы. На окнах висели занавески, двери были украшены портьерами, на стенах висели картины, в палатах - мягкая мебель. Больные участвовали в спектаклях. Обстановка была максимально приближена к домашней. Парк клиники граничил с садом московской усадьбы Льва Толстого. Толстой частенько посещал клинику, беседовал с Корсаковым, наблюдал за больными.

Из известных пациентов клиники - Есенин и Врубель. Именно здеась был написан "Клён ты мой опавший". Врубель тоже занимался здесь творчеством, одну из картин оставил в дар клинике.

Корсаков умер в 1900 году. После него клинику возглавил В.П.Сербский, а с 1918 года П.Б. Ганнушкин. В 1938 году клинику душевных болезней имени А.А.Морозова переименовали в клинику им. Корсакова, а у входа в здание поставили бюст работы С.Д. Меркурова. Здание и сейчас принадлежит клинике им. С.С.Корсакова, здесь находится стационар, библиотека, а также учебные аудитории для студентов 1-го мединститута. К сожалению, корабельные стекла не сохранились, совсем недавно они были заменены на стеклопакеты.

Из известных пациентов клиники - Есенин и Врубель. Именно здеась был написан "Клён ты мой опавший". Врубель тоже занимался здесь творчеством, одну из картин оставил в дар клинике.

Корсаков умер в 1900 году. После него клинику возглавил В.П.Сербский, а с 1918 года П.Б. Ганнушкин. В 1938 году клинику душевных болезней имени А.А.Морозова переименовали в клинику им. Корсакова, а у входа в здание поставили бюст работы С.Д. Меркурова. Здание и сейчас принадлежит клинике им. С.С.Корсакова, здесь находится стационар, библиотека, а также учебные аудитории для студентов 1-го мединститута. К сожалению, корабельные стекла не сохранились, совсем недавно они были заменены на стеклопакеты.

Дальше я перебрался на Погодинскую улицу, посмотрел то, мимо чего прошёл в прошлый раз.

Построенное Быковским здание Медико-профилактического факультета ПМГМУ им. И. М. Сеченова. Ранее – гигиенический корпус университетских клиник, основанный Ф.Ф. Эрисманом, о нём я уже рассказывал. Здесь хорошо видно, что два этажа надстроены.

Построенное Быковским здание Медико-профилактического факультета ПМГМУ им. И. М. Сеченова. Ранее – гигиенический корпус университетских клиник, основанный Ф.Ф. Эрисманом, о нём я уже рассказывал. Здесь хорошо видно, что два этажа надстроены.

Бюст у входа в Онкологический институт имени Герцена. Не совсем понятно, почему бюст поставили именно здесь. Гамалея всё-таки эпидемиолог, а не онколог.

Здание бывшей электростанции, обеспечивающей электроэнергией клинический городок.

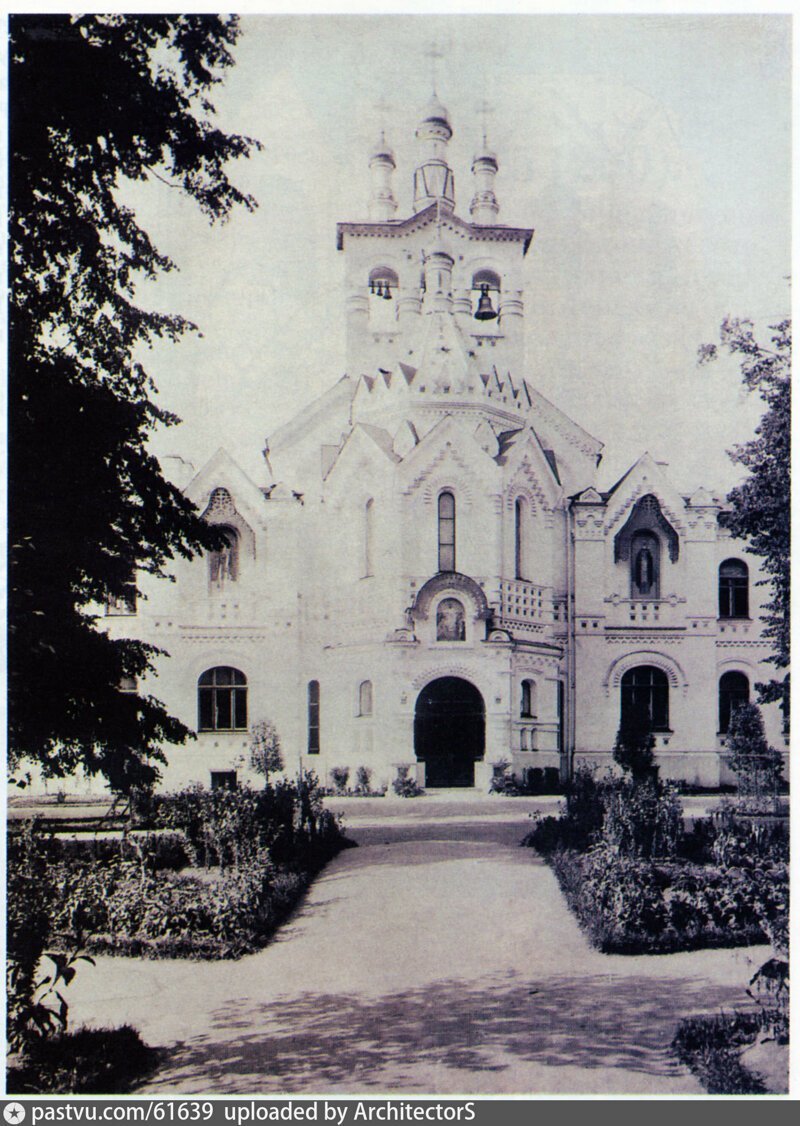

Бывшее здание приюта для неизлечимых больных им. митрополита Московского и Коломенского Сергия, Здание спроектировано архитектором С.У. Соловьёвым в неорусском стиле.

Территория, долгое время принадлежала Новодевичьему монастырю. В середине 18-го века здесь начинают строиться усадьбы. В числе владельцев усадьбы на этом месте был известный историк и писатель М. П. Погодин, чьим именем названа улица. От самой усадьбы сохранился один флигелёк. который я покажу в следующих сообщениях.

В 1898 году этот участок был приобретён Советом Приюта для неизлечимых больных им. митрополита Сергия. Приют был основан по инициативе митрополита Московского и Коломенского Сергия (Ляпидевского). Поводом, заставившим владыку задуматься об устройстве приюта, послужил рассказ Н. И. Никольского, впоследствии ставшего первым директором приюта, о тяжёлой участи неизлечимых больных. В апреле 1899 г. председатель Совета приюта протопресвитер Александр Ильинский обратился за разрешением на постройку здания. Проект, разработанный известным московским архитектором, академиком Сергеем Устиновичем (Иустиновичем) Соловьёвым, предварительно был одобрен великим князем Сергеем Александровичем. На торжестве по случаю закладки приюта присутствовали митрополит Московский Владимир (Богоявленский), московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович, его супруга великая княгиня Елизавета Фёдоровна, благотворительница Елизавета Сергеевна Лямина, пожертвовавшая значительную сумму на строительство приюта. Приют был рассчитан на 100 человек.

Современное здание лишь отдалённо напоминает то, что было построено изначально. В центре основного объёма располагался домовый храм во имя Св. Сергия Радонежского. Это определило композицию главного фасада, центральным ядром которого стал пятигранный ризалит алтарной части храма, помещения которого находились на втором этаже. Его фланкировали два небольших плоских ризалита, ещё два плоских ризалита размещались по бокам основного объёма.

Вот это бывший храм.

В 1898 году этот участок был приобретён Советом Приюта для неизлечимых больных им. митрополита Сергия. Приют был основан по инициативе митрополита Московского и Коломенского Сергия (Ляпидевского). Поводом, заставившим владыку задуматься об устройстве приюта, послужил рассказ Н. И. Никольского, впоследствии ставшего первым директором приюта, о тяжёлой участи неизлечимых больных. В апреле 1899 г. председатель Совета приюта протопресвитер Александр Ильинский обратился за разрешением на постройку здания. Проект, разработанный известным московским архитектором, академиком Сергеем Устиновичем (Иустиновичем) Соловьёвым, предварительно был одобрен великим князем Сергеем Александровичем. На торжестве по случаю закладки приюта присутствовали митрополит Московский Владимир (Богоявленский), московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович, его супруга великая княгиня Елизавета Фёдоровна, благотворительница Елизавета Сергеевна Лямина, пожертвовавшая значительную сумму на строительство приюта. Приют был рассчитан на 100 человек.

Современное здание лишь отдалённо напоминает то, что было построено изначально. В центре основного объёма располагался домовый храм во имя Св. Сергия Радонежского. Это определило композицию главного фасада, центральным ядром которого стал пятигранный ризалит алтарной части храма, помещения которого находились на втором этаже. Его фланкировали два небольших плоских ризалита, ещё два плоских ризалита размещались по бокам основного объёма.

Вот это бывший храм.

А таким он был изначально.

На втором этаже находилось помещение домового храма во имя Сергия Радонежского. Помещения храма были перекрыты бетонными сводами, изготовленными «Акционерным обществом для производства бетонных и других строительных работ». В храме был установлен мраморный иконостас, иконы которого написаны на медных досках.

В 1918 году помещение Сергиевского храма было опечатано, 1920 году здание передано в ведение Государственного института дефективного ребёнка. Помещение храма как и всё здание было приспособлено под нужды института. По разрешению Моссовета в сентябре 1920 г. в Преображенскую церковь города Дмитрова из храма было передано тридцать богослужебных предметов — кресты, сосуды, облачения. Остальное имущество — иконы, утварь, часть иконостаса — передали в храм Благовещения Фанагорийского полка на Сокольничьем поле. Набор колоколов звонницы был передан в один из московских театров.

В 1925 году владение находилось в ведении Наркомздрава, которое использовало его для размещения Научного института охраны труда.

Первый проект переустройства был составлен в 1925 году и не предусматривал серьёзных изменений в архитектуре главного здания, за исключением увеличения площадей третьего этажа центрального дворового объёма над объёмами бывших церкви и столовой. План 1925 года позволяет сделать вывод о том, что первоначальный проект С. У. Соловьёва 1899 г. был незначительно изменён.

В 1926 году составлен проект надстройки третьим этажом боковых частей основного объёма и боковых дворовых крыльев (архитектор С. Я. Бухаров). Чертежи 1926 года показывают, что к этому времени ещё существовала звонница и шатёр домовой церкви. Первоначально заместитель губернского инженера А. Ф. Мейснер сообщил, что эта надстройка не может быть допущена, так как нарушает архитектурную связь и гармонию фасада всего здания, однако уже в сентябре разрешение на надстройку было получено.

Надстройка была выполнена с сохранением общего композиционного решения фасадов первоначального объёма: в третьем и четвёртом этажах окна получили завершения, характерные для первых двух этажей здания, щипцовые завершения объёма храма были перенесены на завершения центрального и боковых ризалитов главного фасада, полуколонки на гранях центрального ризалита продолжены на всю высоту здания. Как говорится, могло быть и хуже.

В итоге, при реконструкции было утрачено доминирующее положение центральной части здания и целый ряд архитектурных и декоративных элементов главного фасада: звонница, барабаны и купола храма, карнизы, значительная часть изразцов, поребрика, ниш, козырьки над входами, киоты. Узкие окна ризалита в алтарной части храма растёсаны. Помещения приспособлены под лаборатории и кабинеты, домовый храм превращён в актовый зал с закладкой арочных проёмов в прилегающие помещения, часть оконных и дверных проёмов заложена, частично пробиты новые. Ранее пустующие помещения в юго-восточной части полуподвального этажа приспособлены под использование, в связи с чем в цоколе пробиты многочисленные оконные проёмы.

В 1925 году владение находилось в ведении Наркомздрава, которое использовало его для размещения Научного института охраны труда.

Первый проект переустройства был составлен в 1925 году и не предусматривал серьёзных изменений в архитектуре главного здания, за исключением увеличения площадей третьего этажа центрального дворового объёма над объёмами бывших церкви и столовой. План 1925 года позволяет сделать вывод о том, что первоначальный проект С. У. Соловьёва 1899 г. был незначительно изменён.

В 1926 году составлен проект надстройки третьим этажом боковых частей основного объёма и боковых дворовых крыльев (архитектор С. Я. Бухаров). Чертежи 1926 года показывают, что к этому времени ещё существовала звонница и шатёр домовой церкви. Первоначально заместитель губернского инженера А. Ф. Мейснер сообщил, что эта надстройка не может быть допущена, так как нарушает архитектурную связь и гармонию фасада всего здания, однако уже в сентябре разрешение на надстройку было получено.

Надстройка была выполнена с сохранением общего композиционного решения фасадов первоначального объёма: в третьем и четвёртом этажах окна получили завершения, характерные для первых двух этажей здания, щипцовые завершения объёма храма были перенесены на завершения центрального и боковых ризалитов главного фасада, полуколонки на гранях центрального ризалита продолжены на всю высоту здания. Как говорится, могло быть и хуже.

В итоге, при реконструкции было утрачено доминирующее положение центральной части здания и целый ряд архитектурных и декоративных элементов главного фасада: звонница, барабаны и купола храма, карнизы, значительная часть изразцов, поребрика, ниш, козырьки над входами, киоты. Узкие окна ризалита в алтарной части храма растёсаны. Помещения приспособлены под лаборатории и кабинеты, домовый храм превращён в актовый зал с закладкой арочных проёмов в прилегающие помещения, часть оконных и дверных проёмов заложена, частично пробиты новые. Ранее пустующие помещения в юго-восточной части полуподвального этажа приспособлены под использование, в связи с чем в цоколе пробиты многочисленные оконные проёмы.

С 1935 года здесь располагались Научно-исследовательский институт коммунальной санитарии и гигиены, Научно-исследовательский тропический институт им. Марциновского и Научно-исследовательский институт экспериментальной физиологии и терапии, а также механическая мастерская этого института.

Вид с Большого Саввинского переулка. Здесь разница облика первых двух этажей и надстроенных 3-го и 4-го намного заметнее.

Вид с Большого Саввинского переулка. Здесь разница облика первых двух этажей и надстроенных 3-го и 4-го намного заметнее.

На протяжении последних десятилетий здание бывшего приюта занимают структуры медико-биологической направленности (НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды РАМН), ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью». Размещаются здесь лабораторные, административные и вспомогательные помещения.

На этом здании висит табличка, что это отделение экспериментальной хирургии. Раньше здесь, скорее всего, находились хозяйственные службы приюта.

На этом здании висит табличка, что это отделение экспериментальной хирургии. Раньше здесь, скорее всего, находились хозяйственные службы приюта.

В 1935-1948 гг. здание принадлежало Институту экспериментальной физиологии и терапии, в котором под руководством С.С. Брюхоненко проводились опыты по переливанию крови лабораторным животным.

Ещё одно дореволюционное здание в Большом Саввинском переулке. Здесь находился приют для неизлечимо больных женщин. Сейчас бы это называлось хосписом. На территории приюта была церковь в честь иконы Всех скорбящих радость.

Ещё одно дореволюционное здание в Большом Саввинском переулке. Здесь находился приют для неизлечимо больных женщин. Сейчас бы это называлось хосписом. На территории приюта была церковь в честь иконы Всех скорбящих радость.

В 1950-х здесь расположился завод № 699 (впоследствии — завод «Машиноаппарат»), на котором разрабатывалось большое количество различных электромеханических устройств для ракетно-космической отрасли, в том числе электродвигателей, преобразователей, реле, датчиков, электроприводов. Разработанное здесь оборудование серийно производились на пятнадцати предприятиях СССР и применялись практически во всех моделях баллистических ракетах, ракетоносителях, искусственных спутниках, космических аппаратах, боевых ракетах.

Ну и ещё одно здание, имеющее отношение к Клиническому городку - особняк руководителя гинекологической клиники профессора Снегирёва.

Ну и ещё одно здание, имеющее отношение к Клиническому городку - особняк руководителя гинекологической клиники профессора Снегирёва.

Снегирёв проект заказал у Клейна, который жил неподалёку. Получился особнячок в романтических традициях европейского средневековья: острые верхи щипцовых крыш, башенки, балконы - ни дать ни взять, маленький замок. Снегирёв прожил здесь с 1895 по 1916 год. В 1917-м дом был национализирован. Сейчас он огорожен забором, находится в полузаброшенном состоянии. На стене мемориальная доска в память о бывшем хозяине дома.

Конечно, сейчас Клинический городок расширился, появилось много новых зданий, построенных и в советскую, и в постсоветскую эпохи, но они представляют интерес только для тех, кому нужна медицинская помощь. Я, кстати. первый раз побывал там в 2012-м именно по медицинским делам. Но сейчас так и не вспомнил, в каком именно здании я тогда был.

С Клиническим городком могут сравниться разве что Сокольники, но там именно больницы и богадельни, университетских клиник нет. И они как-то больше разбросаны по территории района, хоть и по своей сохранности вполне могут посоперничать с городком на Девичьем поле.

Автор DMITRY_SASIN

Конечно, сейчас Клинический городок расширился, появилось много новых зданий, построенных и в советскую, и в постсоветскую эпохи, но они представляют интерес только для тех, кому нужна медицинская помощь. Я, кстати. первый раз побывал там в 2012-м именно по медицинским делам. Но сейчас так и не вспомнил, в каком именно здании я тогда был.

С Клиническим городком могут сравниться разве что Сокольники, но там именно больницы и богадельни, университетских клиник нет. И они как-то больше разбросаны по территории района, хоть и по своей сохранности вполне могут посоперничать с городком на Девичьем поле.

Автор DMITRY_SASIN

Еще крутые истории!

- Как наследники проучили банк, который не хотел отдавать вклад умершего отца

- Несколько интересных историй из жизни необычных личностей

реклама