3088

54

Продолжаем виртуальное путешествие по великой уральской реке Каме - первая часть здесь: . Сегодня - описание участка среднего и нижнего течения реки, от Чайковского до Набережных Челнов и от Воткинской до Нижнекамской ГЭС соответственно.

Ниже Воткинской ГЭС и Чайковского Кама на протяжении примерно 130 километров сохраняет общее направление течения на юг, но по мере приближения к месту слияния с Белой река берёт всё западнее. От устья Белой начинается Нижняя Кама - и на этом заключительном участке пути до самой Волги река течёт практически строго на запад.

Теперь немного истории. По первоначальному проекту Волжско-Камского каскада гидроэлектростанций и Единой глубоководной системы европейской части России (ЕГС), подпор от каждого последующего гидроузла должен был распространяться до вышележащего, и соответственно - участок от Нижнекамской ГЭС до вышележащей Воткинской ГЭС должен был быть полностью зарегулирован Нижнекамским водохранилищем, подпор от которого должен был доходить как раз до Воткинской ГЭС. Но случилось иначе. Нижнекамская ГЭС (наряду с Чебоксарской ГЭС на Волге) - самые молодые и завершающие плотины Волжско-Камского каскада, строительство которых осуществлялось в 1970-е годы (остальные ГЭС каскада, 7 на Волге и 2 Каме были введены в эксплуатацию в период с 1937 по 1967 годы). Если при создании первых водохранилищ на Волге и Каме, проектировавшихся и строившихся в 30-е-50-е, с затопляемыми территориями и переселением людей особо не церемонились, то к 70-м годам для Нижнекамского и Чебоксарского водохранилищ было предусмотрено возведение многокилометровых защитных дамб, призванных уменьшить площади затопления, оградить ряд населённых пунктов, объектов хозяйственного значения и памятников культуры в зоне влияния водохранилищ. По первоначальному плану строительства обеих ГЭС предполагалось к 1978-1982 годам построить гидроэлектростанции и заполнить Нижнекамское и Чебоксарское водохранилища до промежуточных отметок, а в последующие 10 лет выполнить строительство систем инженерной защиты и к концу 80-х поднять оба водохранилища до проектных отметок. Нижнекамское водохранилище было заполнено до промежуточной отметки в 1978-1979 годах, Чебоксарское - в 1980-1982 годах, за 80-е годы были построены системы инженерной защиты обоих водохранилищ - многокилометровые дамбы. А дальше - пришла перестройка и на волне общественных протестов и движений того времени от дальнейшего подъёма Нижнекамского и Чебоксарского водохранилищ временно отказались. В результате обе ГЭС и сегодня работают на пониженных отметках, оба водохранилища заполнены на 5 метров ниже проектного уровня, многие территории, подготовленные в 80-е годы к затоплению, так и остались не затопленными, а Волга и Кама на участках Городец - Нижний Новгород и Чайковский - Сарапул на протяжении 50-70 километров текут в естественных берегах, что приводит к существенным проблемам с судоходством (в особенности проблемным является участок Волги от Нижнего Новгорода до Городца, который лимитирует движение по всей ЕГС и в иные годы практически разрывает сквозное судоходство по Волге).

Но вернёмся к Каме. Итак, в 1963 - 1987 годах у города Набережные Челны была построена Нижнекамская ГЭС, образовавшая Нижнекамское водохранилище. В 1979 году оно было заполнено до промежуточной отметки (62 метра над уровнем моря), и по проекту к 1990-му году должно было быть поднято ещё на 6 метров выше (до отметки 68 метров). К этому времени из зоны затопления переселили людей (6000 дворов), перенесли коммуникации, вырубили лес, а для защиты не подлежащих затоплению территорий построили десятки километров мощных защитных дамб. Но несмотря на это, в конце 1980-х на волне начавшейся перестройки и массовых протестных движений подъём уровня водохранилища было решено отложить на неопределённый срок - в результате оно и сейчас заполнено не до проектной отметки (68 метров), а на 5-6 метров ниже (промежуточные отметки 62 - 63.3 метра).

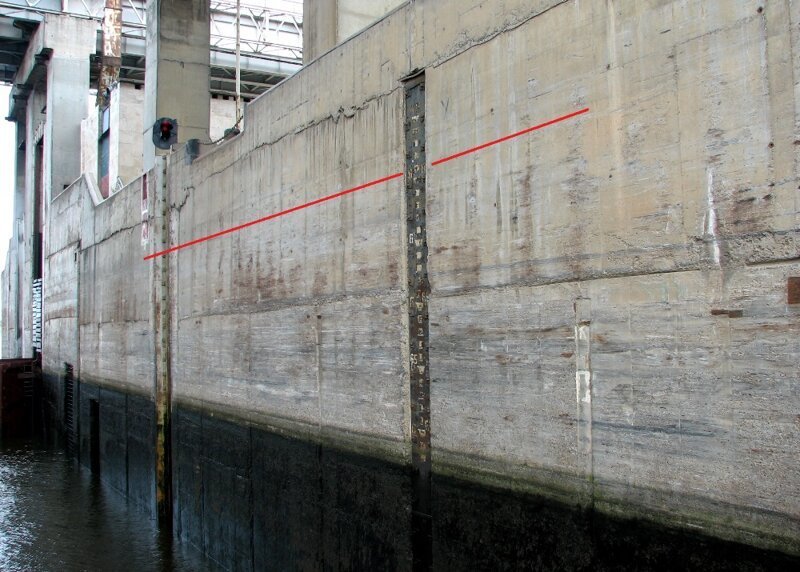

Сегодня Кама от Чайковского до Сарапула течёт практически в естественных берегах, подпор Нижнекамского водохранилища в его нынешней пониженной отметке начинается чуть ниже Сарапула по течению, а о том, что уровень воды должен был подняться ещё на 5-6 метров, напоминают лишь построенные, но ставшие ненужными защитные дамбы, которые хорошо видно как с левого, так и с правого берегов на всём протяжении зоны затопления - до самых Набережных Челнов. На некоторых фотографиях защитных дамб ниже в посте я провёл красную линию - это проектный уровень водохранилища, до которого должна была подняться вода. Вопрос поднятия уровня Нижнекамского водохранилища до сих пор дискуссионный и является предметом дебатов регионов - Татарстана, Башкирии, Удмуртии и Пермского края. Периодически всплывают-таки разговоры о возможном подъёме уровня до проектной 68-й отметки в интересах энергетики и судоходства - но, думается, что в сегодняшних реалиях это врядли возможно. Уж слишком много времени прошло.... Так что остаётся только любоваться дамбами и в уме представлять, как выглядели бы эти места, если бы уровень воды всё-таки подняли.

Теперь немного истории. По первоначальному проекту Волжско-Камского каскада гидроэлектростанций и Единой глубоководной системы европейской части России (ЕГС), подпор от каждого последующего гидроузла должен был распространяться до вышележащего, и соответственно - участок от Нижнекамской ГЭС до вышележащей Воткинской ГЭС должен был быть полностью зарегулирован Нижнекамским водохранилищем, подпор от которого должен был доходить как раз до Воткинской ГЭС. Но случилось иначе. Нижнекамская ГЭС (наряду с Чебоксарской ГЭС на Волге) - самые молодые и завершающие плотины Волжско-Камского каскада, строительство которых осуществлялось в 1970-е годы (остальные ГЭС каскада, 7 на Волге и 2 Каме были введены в эксплуатацию в период с 1937 по 1967 годы). Если при создании первых водохранилищ на Волге и Каме, проектировавшихся и строившихся в 30-е-50-е, с затопляемыми территориями и переселением людей особо не церемонились, то к 70-м годам для Нижнекамского и Чебоксарского водохранилищ было предусмотрено возведение многокилометровых защитных дамб, призванных уменьшить площади затопления, оградить ряд населённых пунктов, объектов хозяйственного значения и памятников культуры в зоне влияния водохранилищ. По первоначальному плану строительства обеих ГЭС предполагалось к 1978-1982 годам построить гидроэлектростанции и заполнить Нижнекамское и Чебоксарское водохранилища до промежуточных отметок, а в последующие 10 лет выполнить строительство систем инженерной защиты и к концу 80-х поднять оба водохранилища до проектных отметок. Нижнекамское водохранилище было заполнено до промежуточной отметки в 1978-1979 годах, Чебоксарское - в 1980-1982 годах, за 80-е годы были построены системы инженерной защиты обоих водохранилищ - многокилометровые дамбы. А дальше - пришла перестройка и на волне общественных протестов и движений того времени от дальнейшего подъёма Нижнекамского и Чебоксарского водохранилищ временно отказались. В результате обе ГЭС и сегодня работают на пониженных отметках, оба водохранилища заполнены на 5 метров ниже проектного уровня, многие территории, подготовленные в 80-е годы к затоплению, так и остались не затопленными, а Волга и Кама на участках Городец - Нижний Новгород и Чайковский - Сарапул на протяжении 50-70 километров текут в естественных берегах, что приводит к существенным проблемам с судоходством (в особенности проблемным является участок Волги от Нижнего Новгорода до Городца, который лимитирует движение по всей ЕГС и в иные годы практически разрывает сквозное судоходство по Волге).

Но вернёмся к Каме. Итак, в 1963 - 1987 годах у города Набережные Челны была построена Нижнекамская ГЭС, образовавшая Нижнекамское водохранилище. В 1979 году оно было заполнено до промежуточной отметки (62 метра над уровнем моря), и по проекту к 1990-му году должно было быть поднято ещё на 6 метров выше (до отметки 68 метров). К этому времени из зоны затопления переселили людей (6000 дворов), перенесли коммуникации, вырубили лес, а для защиты не подлежащих затоплению территорий построили десятки километров мощных защитных дамб. Но несмотря на это, в конце 1980-х на волне начавшейся перестройки и массовых протестных движений подъём уровня водохранилища было решено отложить на неопределённый срок - в результате оно и сейчас заполнено не до проектной отметки (68 метров), а на 5-6 метров ниже (промежуточные отметки 62 - 63.3 метра).

Сегодня Кама от Чайковского до Сарапула течёт практически в естественных берегах, подпор Нижнекамского водохранилища в его нынешней пониженной отметке начинается чуть ниже Сарапула по течению, а о том, что уровень воды должен был подняться ещё на 5-6 метров, напоминают лишь построенные, но ставшие ненужными защитные дамбы, которые хорошо видно как с левого, так и с правого берегов на всём протяжении зоны затопления - до самых Набережных Челнов. На некоторых фотографиях защитных дамб ниже в посте я провёл красную линию - это проектный уровень водохранилища, до которого должна была подняться вода. Вопрос поднятия уровня Нижнекамского водохранилища до сих пор дискуссионный и является предметом дебатов регионов - Татарстана, Башкирии, Удмуртии и Пермского края. Периодически всплывают-таки разговоры о возможном подъёме уровня до проектной 68-й отметки в интересах энергетики и судоходства - но, думается, что в сегодняшних реалиях это врядли возможно. Уж слишком много времени прошло.... Так что остаётся только любоваться дамбами и в уме представлять, как выглядели бы эти места, если бы уровень воды всё-таки подняли.

Сегодня на участке от Чайковского до Сарапула Кама течёт в естественных берегах, и глубина судового хода в среднем составляет 3.3 метра (вместо гарантированных 4 метров при проектном уровне Нижнекамского водохранилища). Неподалёку от Чайковского среди холмов видны конструкции трамплинов - это уникальный горнолыжный комплекс "Снежинка" с трамплинами высотой 20, 40, 65, 95 и 125 м, соответствующий наивысшим современным международным требованиям.

×

Кама от Чайковского до Сарапула. Берега здесь холмистые и покрыты густым лесом.

Сарапул - третий по величине город Удмуртии (после Ижевска и Воткинска). Это старинный город, первые упоминания о котором относятся ещё к 1579 году. С реки хорошо видна набережная города и защитные бетонные дамбы, построенные в 80-е годы. Дамбы предназначены для защиты города при подъёме уровня Нижнекамского водохранилища до проектной отметки (68 м). Сегодня уровень Нижнекамского водохранилища по-прежнему на 5 метров ниже проектного (отметка 63.3 м), и Кама у Сарапула течёт практически в естественных берегах. Для наглядности я провёл линию - до куда бы поднялась вода, если бы водохранилище было заполнено до конца.

Храм Николая Чудотворца

Кама у Сарапула.

Живописные крутые берега.

Ниже Сарапула берега Камы связывает железнодорожный мост - его строительство началось в 1914 году, а завершилось уже после революции - в 1919-м, ровно 100 лет назад. Разумеется, за это время он не раз реконструировался - в 1920-м году заменили один из пролётов, взорванный красноармейцами почти сразу после открытия моста для задержки продвижения войск Колчака; в 1973 году были расширены опоры и возведены фермы под второй путь, а в 2002 - 2007 годах исторические 100-летние "царские" фермы первого пути были заменены новыми современными пролетными строениями.

Окрестности Сарапульского моста - виды с поезда. Защитные дамбы под 68-ю отметку Нижнекамского водохранилища. Левый берег Камы.

Километры дамб в полях - правый берег Камы. По незавершённому проекту, здесь должно было быть море.

Кама у Сарапула - взгляд вниз по течению.

Взгляд вверх по течению.

Сарапульский мост - каким видят его машинисты.

Кама на 100-километровом участке от Сарапула до устья Белой. Ниже Сарапула начинает чувствоваться подпор Нижнекамской ГЭС при её нынешней отметке - тем не менее река разлилась здесь не сильно. Широкая часть Нижнекамского водохранилища начинается сегодня ниже впадения Белой, но при проектном уровне оно разлилось бы намного больше.

Кама на участке от Сарапула до устья Белой - правый берег по-прежнему высокий. Но ближе к Татарстану и Башкирии лесов становится поменьше.

Камские пейзажи и встречные пассажирские теплоходы в районе Каракулино.

Встреча двух теплоходов на реке - всегда яркое событие! :))

Пейзажи меняются - густая уральская тайга остаётся позади.

Храм в селе Колесниково - это старое фото. Сегодня его отреставрировали.

Ниже Колесниково Кама делает поворот и готовится ко встрече с Белой - своим крупнейшим притоком, главной рекой Башкирии. Отсюда всё сильнее начинает чувствоваться подпор Нижнекамского водохранилища, становится шире, низменный левый берег заболочен и подтоплен водой.

Показалось широкое водное пространство - слева со стороны Башкирии в Каму впадает река Белая. Среднее течение Камы заканчивается, от устья Белой начинается Нижняя Кама.

Белая - главная река Башкирии и крупнейший приток Камы, несущий массу воды со Среднего и Южного Урала. Это очень живописная и красивая река, в верхнем и частично среднем течении - горная, а в нижнем течении - равнинная. Она очень популярна у туристов - в горной части по ней сплавляются на байдарках и рафтах. Выйдя с Уральских гор на равнину, характер реки меняется - далее это спокойная извилистая река, текущая среди лугов и поросших лесом холмов. На берегах Белой стоит столица Башкирии город-миллионник Уфа. В черте города Белая принимает свой главный приток реку Уфу, также текущую со Среднего Урала - после слияния с Уфой водность Белой удваивается. Объединившись с Уфой, Белая становится очень мощной и широкой рекой, по водности сравнимой с Окой. От города Уфы на реке начинается регулярное судоходство: Белая - важная водная магистраль Башкирии, по которой осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. Гарантированные глубины здесь меньше, чем на Волге и Каме - 1.80 метра (кроме устьевого участка, находящегося в подпоре Нижнекамского водохранилища - там глубины увеличиваются до 4 метров). По Белой на мелкосидящих баржах транспортируется башкирская нефть - иногда её транспортируют из Башкирии прямо до места назначения (например, на Северо-Запад или на нефтеперерабатывающие заводы Поволжья), а иногда на мелкосидящих баржах доставляют до устья Белой, а там перегружают на более крупные танкеры, на которых нефтепродукты везут далее по Каме, Волге и другим водным путям. В районе устья Белой действует перевалочный нефтерейд.

Помимо транспортировки грузов, по Белой выполняются и круизные маршруты - на протяжении 450 километров от города Уфы и до впадения Белой в Каму по реке ходят двухпалубные туристические теплоходы: можно отправиться в круиз из Уфы до различных городов Поволжья (по состоянию на навигацию 2019 - ходит теплоход "Башкортостан") или наоборот: из Москвы отправиться в многодневный круиз до Уфы по Волге, Каме и Белой (по состоянию на навигацию 2019 года, такие маршруты выполняют теплоходы "Василий Чапаев" и "Григорий Пирогов"). Белая - потрясающе красивая река: неширокая по сравнению с Волгой и Камой, извилистая, текущая среди лугов и смешанных лесов предуралья. А как здесь замечательно золотой осенью - до сих пор с ностальгией вспоминаю своё путешествие на теплоходе по Белой в сентябре 2005 года! Сейчас круизных маршрутов по Белой становится всё меньше - для круизов по этой реке нужны специальные двухпалубные теплоходы с небольшой осадкой: раньше их было много, но сейчас многие из них списали из-за возраста, морального старения и нерентабельности. И возможно, в скором времени таких рейсов не будет совсем - но если вдруг у вас будет возможность пройти по Белой на туристическом теплоходе, используйте её - это очень красивый маршрут!

Будет интересно привести здесь традиционное сравнение водности Камы и Белой в месте их встречи. Кама к месту слияния несёт в секунду в среднем 1800 куб.м воды, а Белая - 950 куб.м воды (т.е. Кама почти в два раза мощнее). Также интересно, что две реки очень сильно отличаются по цвету воды: у Камы он тёмно-бурый, а у Белой - светло-зеленоватый (Белая, а по-башкирски "Агидель" - большая белая река; название обусловлено именно характерным цветом воды) и при встрече границы двух потоков очень хорошо заметны.

И ещё немного описания устья Белой - как было; как есть сейчас; и как должно было быть (и может когда-нибудь будет, но скорее всего всё-таки не будет).

1) Как было. До конца 1970-х годов в месте слияния реки текли в своих естественных берегах.

2) Как есть. После строительства Нижнекамской ГЭС и заполнения в 1978-1979 годах водохранилища до промежуточной отметки 62 метра, уровень воды в месте слияния Камы и Белой поднялся примерно на 3-4 метра, а подпор Нижнекамского водохранилища распространился вверх по Белой примерно на 100 километров. Устье Белой оказалось существено подтоплено (затоплена низкая пойма в устьевой части реки), но при промежуточной отметке Нижнекамского водохранилища (62-63.3 метра) место впадения Белой в Каму различимо всё равно достаточно чётко.

3) Как должно было бы стать, но не стало. В 1980-х годах вдоль нижнего течения Белой были построены несколько защитных дамб, и к 1990 году планировалось поднять уровень в Нижнекамском водохранилище до проектной 68 отметки - но планам помешала начавшаяся перестройка. Если бы это произошло, то уровень воды в месте слияния двух рек поднялся бы ещё на 5-6 метров (то есть на 9-10 метров относительно естественного уровня) и устье Белой было бы полностью затоплено рукотворным морем - на много-много километров здесь было бы видно только бескрайнее водное пространство: где Кама, где Белая - только разделительный буй судовых ходов обозначал бы то место, где реки когда-то встречались. В этом случае устье Белой было бы превращено в огромный залив рукотворного моря, а подпор воды по реке распространился бы на 200 километров.

В теории вопрос поднятия Нижнекамского водохранилища до проектного уровня до сих пор остаётся открытым, но реально врядли это когда-либо произойдёт - так что наблюдая устье Белой с борта туристического теплохода, остаётся только видеть его таким, какое оно есть сейчас (подтопленное, но не затопленное и хорошо различимое), представлять, как оно выглядело раньше, до 1978-1979 годов, когда реки текли в естественных берегах; и - представлять как эти места могли бы разлиться рукотворным морем ещё на много-много километров вокруг, если бы уровень водохранилища подняли ещё на 5-6 метров.

Итак, в настоящий момент движемся по Каме и проходим устье Белой транзитом.

Помимо транспортировки грузов, по Белой выполняются и круизные маршруты - на протяжении 450 километров от города Уфы и до впадения Белой в Каму по реке ходят двухпалубные туристические теплоходы: можно отправиться в круиз из Уфы до различных городов Поволжья (по состоянию на навигацию 2019 - ходит теплоход "Башкортостан") или наоборот: из Москвы отправиться в многодневный круиз до Уфы по Волге, Каме и Белой (по состоянию на навигацию 2019 года, такие маршруты выполняют теплоходы "Василий Чапаев" и "Григорий Пирогов"). Белая - потрясающе красивая река: неширокая по сравнению с Волгой и Камой, извилистая, текущая среди лугов и смешанных лесов предуралья. А как здесь замечательно золотой осенью - до сих пор с ностальгией вспоминаю своё путешествие на теплоходе по Белой в сентябре 2005 года! Сейчас круизных маршрутов по Белой становится всё меньше - для круизов по этой реке нужны специальные двухпалубные теплоходы с небольшой осадкой: раньше их было много, но сейчас многие из них списали из-за возраста, морального старения и нерентабельности. И возможно, в скором времени таких рейсов не будет совсем - но если вдруг у вас будет возможность пройти по Белой на туристическом теплоходе, используйте её - это очень красивый маршрут!

Будет интересно привести здесь традиционное сравнение водности Камы и Белой в месте их встречи. Кама к месту слияния несёт в секунду в среднем 1800 куб.м воды, а Белая - 950 куб.м воды (т.е. Кама почти в два раза мощнее). Также интересно, что две реки очень сильно отличаются по цвету воды: у Камы он тёмно-бурый, а у Белой - светло-зеленоватый (Белая, а по-башкирски "Агидель" - большая белая река; название обусловлено именно характерным цветом воды) и при встрече границы двух потоков очень хорошо заметны.

И ещё немного описания устья Белой - как было; как есть сейчас; и как должно было быть (и может когда-нибудь будет, но скорее всего всё-таки не будет).

1) Как было. До конца 1970-х годов в месте слияния реки текли в своих естественных берегах.

2) Как есть. После строительства Нижнекамской ГЭС и заполнения в 1978-1979 годах водохранилища до промежуточной отметки 62 метра, уровень воды в месте слияния Камы и Белой поднялся примерно на 3-4 метра, а подпор Нижнекамского водохранилища распространился вверх по Белой примерно на 100 километров. Устье Белой оказалось существено подтоплено (затоплена низкая пойма в устьевой части реки), но при промежуточной отметке Нижнекамского водохранилища (62-63.3 метра) место впадения Белой в Каму различимо всё равно достаточно чётко.

3) Как должно было бы стать, но не стало. В 1980-х годах вдоль нижнего течения Белой были построены несколько защитных дамб, и к 1990 году планировалось поднять уровень в Нижнекамском водохранилище до проектной 68 отметки - но планам помешала начавшаяся перестройка. Если бы это произошло, то уровень воды в месте слияния двух рек поднялся бы ещё на 5-6 метров (то есть на 9-10 метров относительно естественного уровня) и устье Белой было бы полностью затоплено рукотворным морем - на много-много километров здесь было бы видно только бескрайнее водное пространство: где Кама, где Белая - только разделительный буй судовых ходов обозначал бы то место, где реки когда-то встречались. В этом случае устье Белой было бы превращено в огромный залив рукотворного моря, а подпор воды по реке распространился бы на 200 километров.

В теории вопрос поднятия Нижнекамского водохранилища до проектного уровня до сих пор остаётся открытым, но реально врядли это когда-либо произойдёт - так что наблюдая устье Белой с борта туристического теплохода, остаётся только видеть его таким, какое оно есть сейчас (подтопленное, но не затопленное и хорошо различимое), представлять, как оно выглядело раньше, до 1978-1979 годов, когда реки текли в естественных берегах; и - представлять как эти места могли бы разлиться рукотворным морем ещё на много-много километров вокруг, если бы уровень водохранилища подняли ещё на 5-6 метров.

Итак, в настоящий момент движемся по Каме и проходим устье Белой транзитом.

Белая приходит к Каме слева. В низовьях пойма Белой очень широка и сегодня она подтоплена водами Нижнекамского водохранилища. В левой части кадра виден судоходный знак на заметном бугорке, возле которого различима маленькая рыбацкая лодка. Эта насыпь под судоходный знак (как и многие другие инженерные системы в зоне затопления) сделана под проектную отметку водохранилища - вода должна была подняться почти до самого верха этого бугорка, чтобы створный знак остался над просторами рукотворного моря.

Сегодня устье Белой подтоплено, но по-прежнему хорошо различимо.

Границы камского и бельского судовых ходов отмечает полосатый разделительный буй.

Цвет камской и бельской воды заметно отличается. У Камы вода коричнево-бурая, у Белой - молочно-зеленоватая. И два потока, объединившись, довольно долго текут в одном русле, не смешиваясь.

Устье Белой остаётся позади, и теплоход продолжает свой путь по Нижнекамскому водохранилищу. Оно по-прежнему неширокое. Правый берег остаётся высоким, а слева на много километров простираются подтопленные и заболоченные мелководья - при проектном уровне воды они должны были быть на много километров скрыты под водой.

Наконец, после впадения реки Ик, водное пространство заметно расширяется.

В зоне затопления Нижнекамского водохранилища расположено несколько нефтяных месторождений Татарстана, которые были огорожены системами инженерной защиты, построенными под проектную отметку воды. Сегодня в условиях пониженного на 5 метров уровня эти огромные многокилометровые дамбы оказались ненужными и смотрятся необычно. На следующих фотографиях - на фоне этих дамб проведён красной линией проектный уровень воды.

Наконец, приближаемся к Набережным Челнам, крупному промышленному городу Татарстана с населением более 500 тысяч человек. Набережные этого города создавались в 70-е годы также под проектную отметку водохранилища, и сегодня здесь довольно много неприглядных заболоченных мест, поросших осокой и мелким кустарником. Если бы вода была на 5 метров выше, городской фасад смотрелся бы гораздо красивее.

Городская мечеть и традиционная красная линия, проведённая по проектному уровню воды.

Устье реки Мелекеска, впадающей в Каму в центре города.

Приближаемся к гидросооружениям Нижнекамской ГЭС.

Перепад высот между верхним и нижним бьефами (проектный - 13-14 метров, фактический - 8 метров), суда преодолевают в судоходных шлюзах. Шлюз Нижнекамской ГЭС - однокамерный двухниточный, по гидросооружениям плотины проходят автомобильная и железная дороги, а сам гидроузел во многом унифицирован с конструкциями Чебоксарской ГЭС на Волге (они строились в одно время, имеют схожие параметры, и, как показало время, - схожую судьбу).

Туристический теплоход в камере шлюза Нижнекамской ГЭС.

Линейка с отметками уровня в шлюзе - красным я показал проектную 68-ю отметку, с 1979 по 2002 год водохранилище эксплуатировалось на промежуточной отметке 62 метра, с 2002 года промежуточная отметка чуть выше - 63.3 метра.

Шлюзование закончено.

Плотина Нижнекамской ГЭС остаётся позади.

Впереди - заключительный участок Камы, самые низовья реки. Отсюда до её впадения в Волгу ещё примерно 270 километров. Эти места мы посмотрим в заключительной, третьей, части - промышленный Нижнекамск, воспетая художником Шишкиным Елабуга, несостоявшийся атомград Камские Поляны, устье Вятки, Чистополь, многокилометровый мост и - наконец, место встречи Волги и Камы посреди бескрайних просторов Куйбышевского моря.

Автор URITSK

Автор URITSK

Ссылки по теме:

- 74 года спустя: факты об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки

- 20 потрясающих мест, которые стоит посетить в 2020 году по версии Rough Guides

- 15 удивительных и неочевидных фотофактов, наглядно рассказывающих обо всем на свете

- Сан-Франциско 1950-х: романтика по-американски

- 15 вещей, о которых мы что-то слышали, но не знали, как это выглядит

реклама

Первые научные исследования были проведены в 1876 году, и выяснилось, что по гидрологическим признакам:

1. Кама полноводнее Волги.

Основная часть её бассейна расположена в таёжной зоне, где выпадает больше осадков, что в совокупности с бесчисленными уральскими притоками делает Каму могучей рекой.

2. Кама древнее Волги.

В результате исследований илистых отложений этих рек было доказано, что Кама существовала ещё за несколько миллионов лет до появления Волги.

В первую половину четвертичного периода, до эпохи максимального оледенения, Волги в современном виде не было.

Существовала Кама, которая, объединяясь с Вишерой, впадала непосредственно в Каспийское море. Оледенение привело к переформированию гидрографической сети, и верхняя Волга, отдававшая раньше свои воды Дону, стала впадать в Каму, причём, почти под прямым углом.

3. Русло Камы находится ниже.

Так как вода не течёт вверх, логично, что именно Волга впадает в Каму. Обратим внимание на эту часть фразы и запомним её "так как вода не течёт вверх, логично, что..."

– Волга не впадает в Каспийское море. И это не сенсация, – говорит доктор географических наук, профессор факультета географии и геофизики КГУ, член корреспондент Академии водохозяйственных проблем РФ Владимир Ильич Мозжерин, который уже долгое время занимается проблемами больших рек. – О том, что Волга не впадает в Каспийское море, известно давно.

Другое дело, что этот факт никогда не получал широкой огласки, и знают о нём только учёные географы. Правда, есть одна оговорка. В официальной географии во всех научных трудах, касающихся Волги и Камы, чёрным по белому написано, что Волга впадает в Каспийское море.

С точки же зрения науки это утверждение неверно

По данным из отчётов Росгидромета министерству природных ресурсов и экологии: длина Камы 1805 км (до строительства плотин она была более 2000 км), а длина Волги 1390 км.

В месте их слияния Кама несёт 4300 куб. м/с, а Волга 3100 куб. м/с.

Разница большая, согласитесь. Этому есть объяснение. Основная часть бассейна Камы расположена в таёжной зоне, где большее, чем в средней полосе, количество осадков, а снега тают медленно и неравномерно. Кроме того, Кама принимает более 70 тысяч притоков.

С Волгой всё иначе. У неё меньше притоков, и расположены они не в таёжной, а в более южной зоне. Там таяние снега идёт очень быстро, и вода поступает в реку большими порциями. Вдобавок практически на всём протяжении Волга зарегулирована, как выражаются специалисты, водохранилищами.

В природе уже несколько десятилетий не существует реки под названием Волга. Как же так?

– Действительно, Волга давно перестала быть рекой в полном смысле этого слова, – объясняет профессор Мозжерин. – В 1983 году было запущено последнее из девяти водохранилищ – Чебоксарское. С этого момента Волга превратилась в сеть водохранилищ или, правильнее было бы сказать, каскад крупных проточных озёр. Назовём вещи своими именами – создавая водохранилища, человек собственноручно уничтожил матушку Волгу.

Кама тоже зарегулирована, но её водохранилища значительно меньшие по объёму.

Учитывая все эти факторы, можно сделать вывод, что Кама более полноводна, и, значит, именно Волга является притоком Камы, а не наоборот. Следовательно, река, впадающая в Каспийское море, должна называться Камой.

Утверждение второе

Любому пермяку, внимательно слушавшему учителя на уроках географии, с юных лет известно, что река Чусовая впадает в Каспийское море!

Гидрографически Кама впадает в Вишеру, Вишера впадает в Чусовую, в которую вливается и Волга, а дальше Чусовая впадает в Каспийское море!

Кама впадает в Чусовую. Почему?

Давайте посмотрим, что такое приток реки с точки зрения науки.

Приток водоток, впадающий в более крупный водоток. Обычно отличается от последнего меньшей длиной и водностью. Однако существуют и обратные примеры: значительно более полноводные Ока и Кама считаются притоками Волги; равно как притоком Енисея числится Ангара, имеющая в месте слияния вдвое большую водность.

Значит, всё таки Чусовая впадает в Каму?

В этом положении есть противоречия. Помните, я просил вас держать в голове часть фразы "так как вода не течёт вверх, логично, что..."? Так вот, русло реки Чусовая находится ниже русла Камы.

Кама впадает в Чусовую. Так говорят и древние исследователи, осваивавшие Урал. Передвигаясь с запада на восток, они видели могучую реку, которая прорезала горы и несла свои воды через пороги к месту, где справа в Чусовую впадала другая река Кама.

Однако более глубинные исследования показывают, что всё таки Кама является главной рекой. Средняя и абсолютная высоты Волжского бассейна меньше Камского, т. к. в бассейне Камы находятся Уральские горы. А вот древняя долина Камы старше долины Волги. В первую половину четвертичного периода, до эпохи максимального оледенения, Волги в современном виде не было. Существовала Кама, которая, объединяясь с Вишерой, впадала непосредственно в Каспийское море. Сток верховий Камы шёл на север, в Вычегду. Оледенение привело к переформированию гидрографической сети: Верхняя Волга, отдававшая раньше свои воды Дону (в то время самой крупной реке в пределах европейской части России), стала впадать в Каму, причём, почти под прямым углом. Нижняя Волга и сегодня служит как бы естественным продолжением Камской, а не Волжской долины.

Удмуртия Башкирия Татария.

Автор про новый мост ниже Сарапула в районе Тарасова ни словом не обмолвился.

Уже два года как действует.

Старый копипаст?