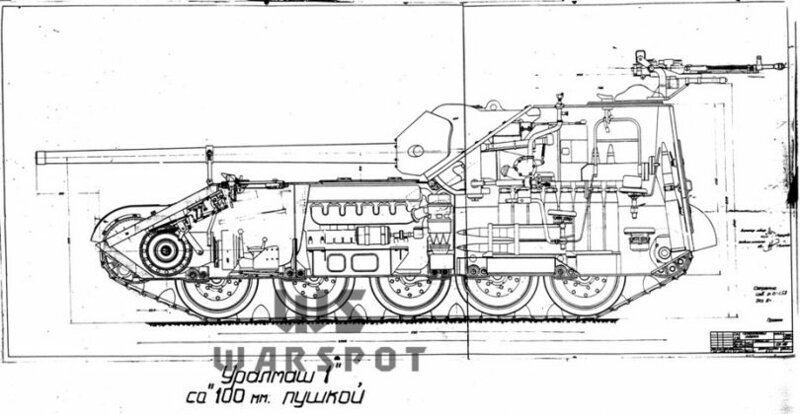

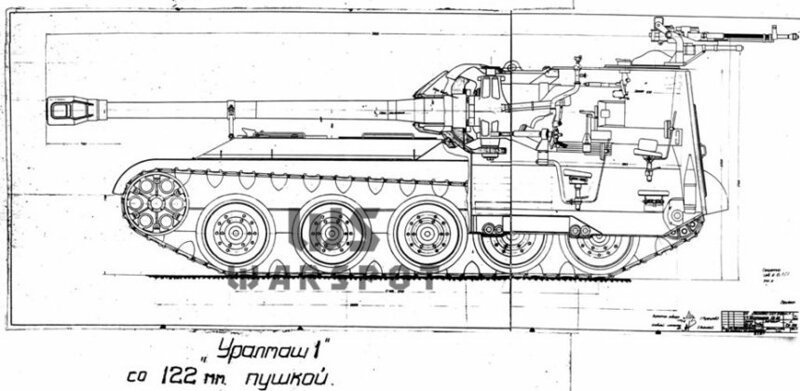

И в Германии, и в СССР, и в Великобритании, и в США работы постепенно подошли к тому, что средний танк будет иметь ту же пушку, которая ставится на САУ. К тому же в ряде стран (особенно в СССР и Германии) столкнулись с перегрузкой носовой части самоходного шасси. В связи с этим начался поиск альтернативных решений. Так появился на свет «Уралмаш-1» — самая необычная советская САУ конца войны.

В поисках перспективной компоновки

3 июля 1944 года на вооружение Красной армии была принята самоходная артиллерийская установка СУ-100. Эта машина стала лучшей среди советских средних САУ военного периода. Помимо более мощной 100-мм орудийной системы Д-10С, самоходка получила командирскую башенку и усиленную до 75 мм броневую защиту лобовой части корпуса/рубки. Вместе с тем становилось всё более очевидно, что это предел развития данного шасси. Боевая масса по сравнению с СУ-85 выросла на 2 т, что ещё хуже, они пришлись на носовую часть машины. В результате возникла перегрузка передних опорных катков и подвески, с конца 1944 года из войск начали поступать рекламации.

Впрочем, это была не единственная проблема. Если у СУ-85 вылет орудия вперёд за габариты корпуса составлял чуть менее 2 м, то у СУ-100 он составил 3350 мм. Это создавало дополнительные проблемы в боевых условиях. Возрастал риск повреждения орудия при езде по пересечённой местности, в лесу и городских условиях. Кроме того, ещё на испытаниях опытного образца СУ-100 наблюдалось постепенное проседание подвески передних опорных катков.

Эти проблемы проявились даже раньше — на опытных тяжёлых самоходных установках, которые разрабатывались на базе ИСУ-152. Более того, и первые предложения по решению этого вопроса появились именно в случае с тяжёлой САУ. В конце марта 1944 года ОКБ завода №100 под руководством Н.Ф. Шашмурина разработало проект глубокой модернизации ИС-2 с кормовым расположением боевого отделения.

Параллельно, судя по эскизам, предполагалось создание на той же базе и самоходной артиллерийской установки с кормовым расположением боевого отделения. По ряду причин дальше проекты не продвинулись, но уже летом 1944 года эстафета перешла к УЗТМ.

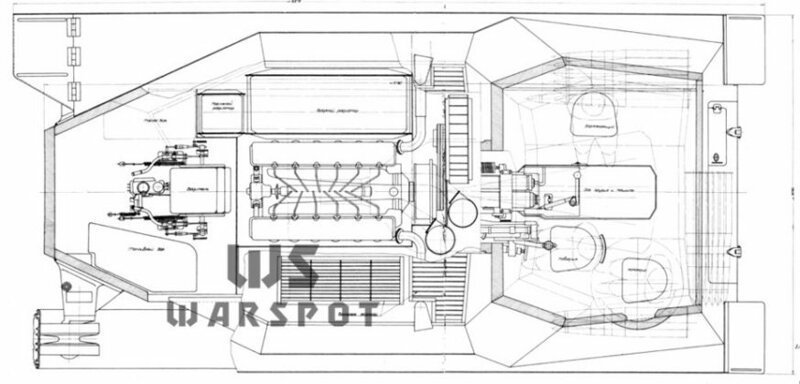

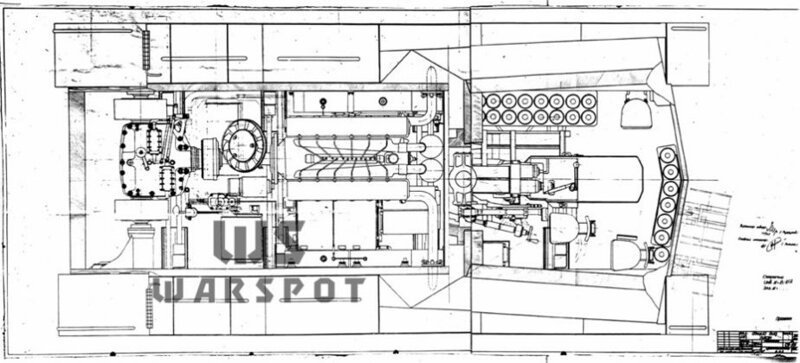

Отделение управления оказалось разделено с боевым отделением. В отличие от более поздних проектов, тоннеля между боевым отделением и отделением управления на СУ-100М1 не предусматривалось

Недостатков тоже хватало — это и тесное отделение управления, и куда более плотная компоновка моторного отделения, и ряд проблем, связанных с доступом и обслуживанием силовой установки, а также системы охлаждения. Самая же главная проблема заключалась в том, что требовалась существенная переделка шасси. В условиях военного времени далеко не каждая танкостроительная держава была готова на подобное.

В СССР неизменность шасси была одним из важнейших пунктов, и такое решение трудно оспорить — оно позволяло в кратчайшие сроки наладить выпуск новых боевых машин. Исключением стало семейство СУ-76, в котором реализовали кормовое расположение боевого отделения, но тут речь идёт скорее о вынужденной мере. Шасси Т-70Б в своём исходном виде не годилось для изготовления САУ, создание на его базе самоходного шасси являлось вещью обязательной.

В связи с тем, что трансмиссия осталась в кормовой части, высота СУ-100М1 по сравнению с СУ-100 увеличилась на 100 мм

При этом уже имелся вполне удачный опыт тяжёлого истребителя танков Panzerjäger Tiger (P). В течение октября-ноября 1944 года Krupp подготовил проекты лёгких и средних истребителей танков с кормовым расположением боевого отделения. Впрочем, их в 6-м отделе Департамента вооружений забраковали — прежде всего за большую массу, которая привела бы к перегрузке ходовой части. Тем не менее само по себе интересно, что мысли конструкторов двигались в одинаковом направлении.

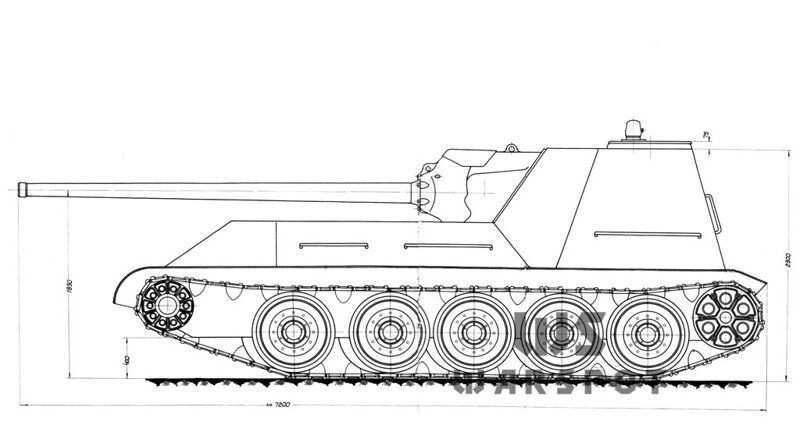

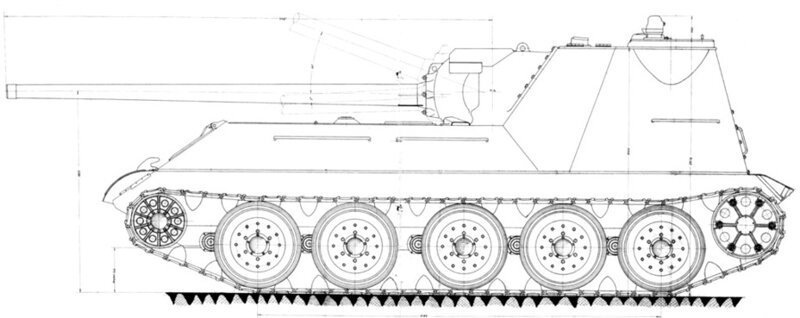

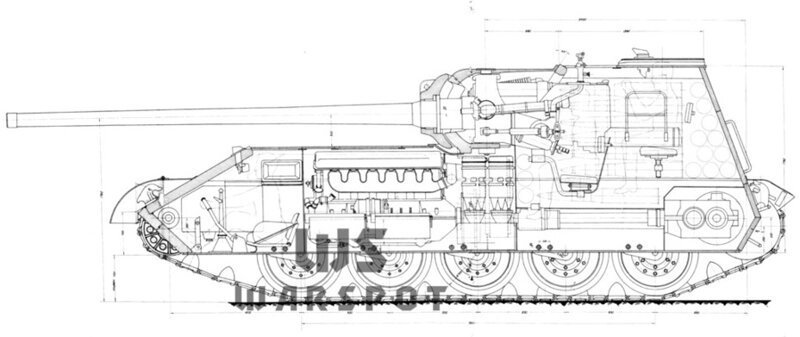

ЭСУ-100, вариант с электромеханической трансмиссией

На разработку технического проекта и рабочих чертежей УЗТМ выделялось 100 000 рублей, сроком исполнения значились 3-4 кварталы 1944 года. В случае с базой Т-34, уже имевшейся СУ-122П, добавилось ещё две машины. Речь идёт о САУ, которые получили обозначение СУ-100М1 и ЭСУ-100. Они были во многом идентичны с точки зрения установки вооружения, конфигурации корпуса и основной концепции шасси.

Электромеханическая трансмиссия оказалась не только больше, но и тяжелее. В связи с её установкой пришлось перекомпоновать и отделение управления, и моторно-трансмиссионное отделение

Также в верхнем кормовом листе рубки делался большой люк для доступа к КПП. Новой эта проблема не являлась — похожим образом компоновалась опытная самоходная установка ГАЗ-71. Несмотря на снижение высоты внутри боевого отделения, боекомплект СУ-100М1 даже вырос — до 39 патронов калибра 100 мм. Боевая масса при этом вырастала на тонну (по сравнению с СУ-100), достигнув 32,6 т. Впрочем, дело было не только в компоновке — толщину лобового листа рубки увеличили до 90 мм. Максимальная скорость при этом оценивалась в 47,5 км/ч.

Место механика-водителя пришлось смещать влево

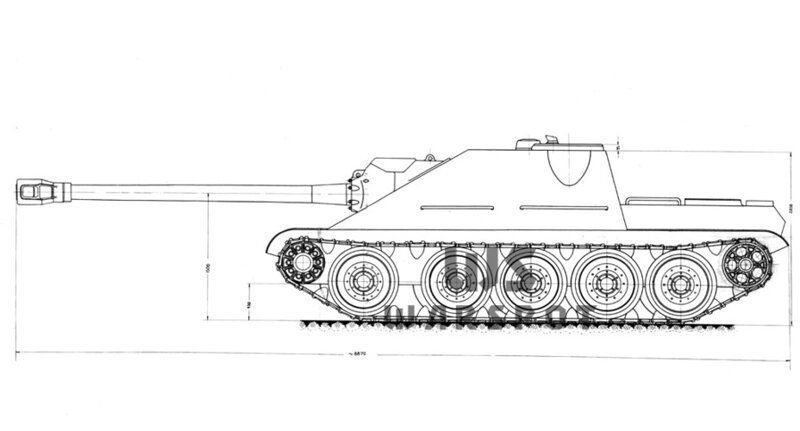

СУ-100М2, альтернатива на шасси Т-44А

Существенные изменения произошли и в моторном отделении, и в отделении управления. Слишком габаритный генератор ГТ-627 заставил конструкторов сместить двигатель вперёд — в результате он частично оказался в отделении управления. Место механика-водителя оказалось смещено влево, перекомпоновали и топливные баки. В связи с ростом массы максимальная скорость снижалась до 42 км/ч.

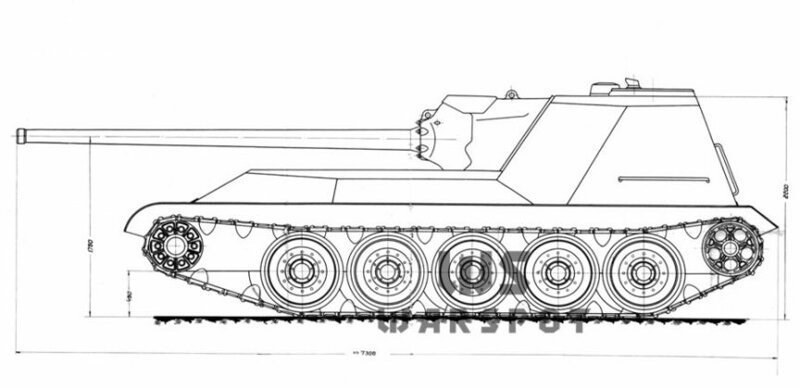

За счёт более лёгкого и низкого шасси СУ-100М2 смотрелась более выгодно, чем СУ-100М1

Немного массы удалось выиграть за счёт бо́льших скосов носовой части корпуса

Кроме того, с лобовой плиты корпуса исчез люк механика-водителя, его перенесли на крышу отделения управления. Параллельно с этим выросла и толщина брони. Аналогично Т-44А верхняя и нижняя лобовые детали корпуса достигли толщины 90 мм, а борта в самом толстом месте достигли 75 мм. Скорость оценивалась на уровне СУ-100М1, а вот запас топлива снизился с 560 до 450 л. При этом на танк ставился более мощный мотор В-2-44, потреблявший больше топлива.

СУ-122-44, альтернатива с носовым размещением боевого отделения. На определённом этапе именно эта машина выглядела приоритетной

Из всех представленных проектов СУ-122-44 была наиболее просторной, что сказалось и на условиях работы расчёта, и на боекомплекте (он составил 40 выстрелов — на треть больше, чем у куда более крупной ИСУ-122). Данная машина превосходила ИСУ-122 и по броневой защите, поскольку 90-мм верхний лобовой лист находился под наклоном 60 градусов. Исходя из стойкости ИС-2 со спрямлённой лобовой деталью корпуса, такая броня обеспечивала защиту от 88-мм орудия Pak 43 на дистанции в 500 м. Правда, вызывает вопрос расчёт из 4 человек.

Практика показывала, что для работы с орудием А-19 и Д-25 необходимо два заряжающих, в противном случае скорострельность не превышала 2,5-2,75 выстрела в минуту — это подтвердилось и при испытаниях СУ-122П.

«Останется только один»

Окончательно проекты новых самоходок были подготовлены КБ УЗТМ 7 октября 1944 года. Во всех случаях общее руководство вёл Л.И. Горлицкий, а ведущим инженером выступал Н.В. Курин. К середине октября в НКТП была отправлена проектная документация по пяти машинам, включая и СУ-122П. Впрочем, к тому времени СУ-122П была построена и вышла на заводские испытания. Уже первые испытания показали, что средняя скорость машины оказалась ниже, чем у СУ-100. В целом же становилось всё более очевидно, что шасси Т-34 подошло к пределу модернизации.

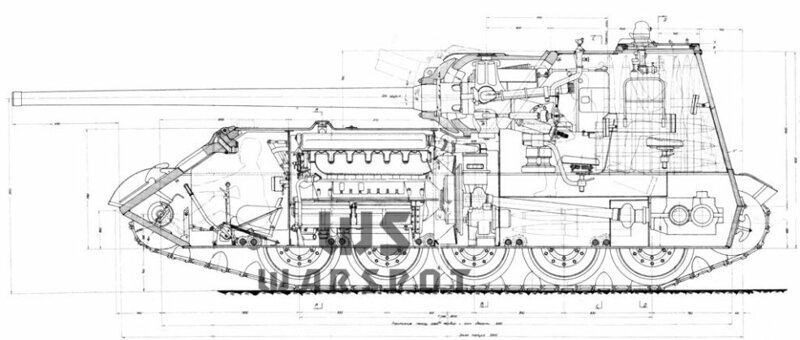

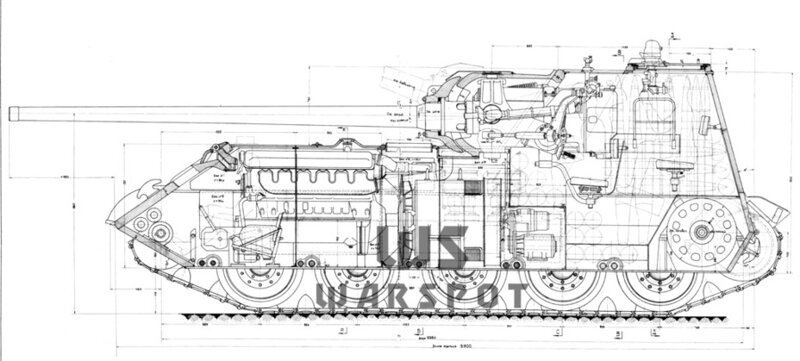

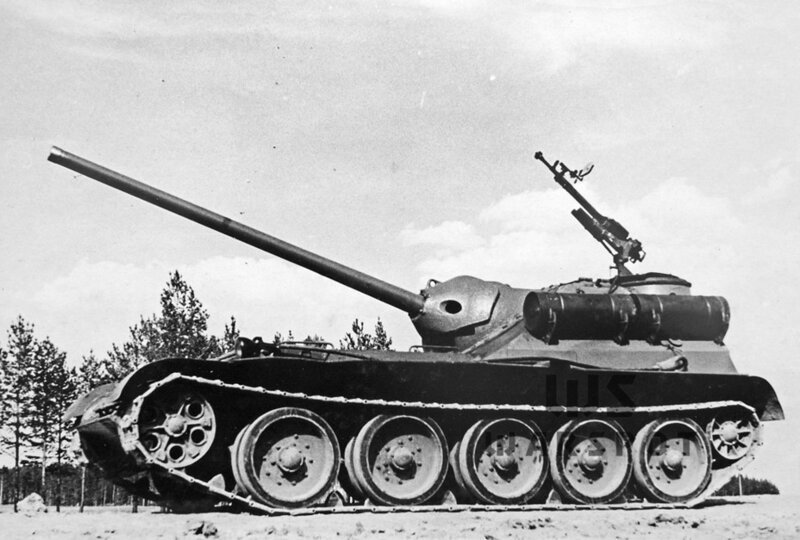

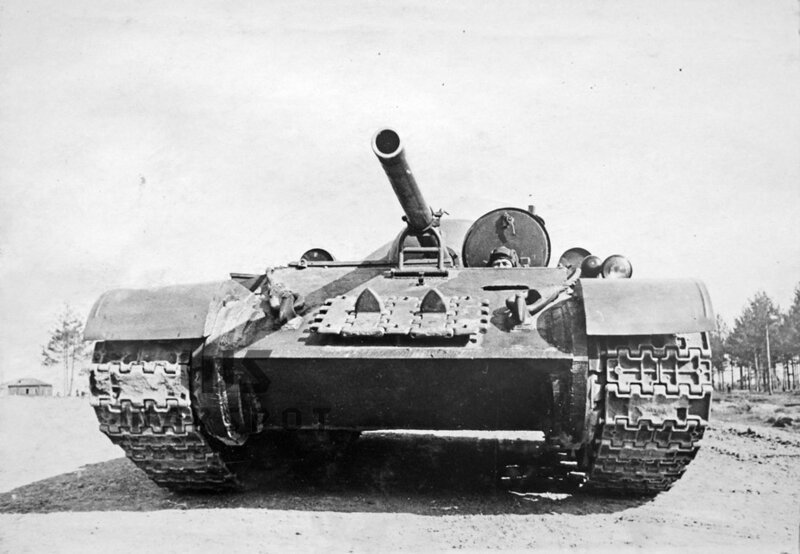

Исходная конфигурация СУ-101, подготовленная к началу марта 1945 года. В таком виде изготовили опытную машину

Помимо Д-25С, реализации подлежал вариант со 100-мм пушкой Д-10С. Шасси также подвергалось доработке — в частности, вырастала броневая защита. Толщина лобового листа возрастала до 120 мм, а бортов до 75 мм — таким образом, с лобовой проекции машина оказывалась защищена от огня 8.8 Pak 43 L/71 на всех дистанциях. Судя по тому, что именно улучшению СУ-122-44 было уделено больше внимания, на тот момент в НКТП эту машину считали более перспективной.

По сравнению с СУ-100М2 была проведена серьёзная перекомпоновка, а также усилена броневая защита

Над местом механика-водителя предусматривался люк-лаз, при этом, аналогично Т-44, обеспечивалась возможность езды в походном положении, высунувшись из люка. На командирской башенке устанавливался зенитный пулемёт ДШК, планировалось поставить систему продувки канала ствола, а на корме крепились дымовые шашки МДШ. В общей сложности требовалось внести 11 пунктов улучшений.

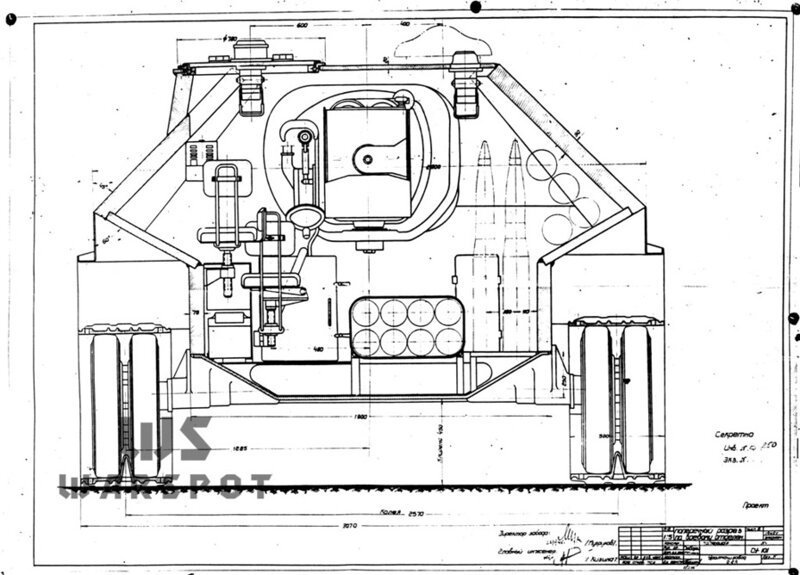

С целью усилить борта рубки их установили под углом 45 градусов

Кроме того, немалое влияние оказывали результаты испытаний СУ-122П. Наконец, сам по себе Т-44, шасси которого планировали использовать в максимально нетронутом виде, представлял собой большой знак вопроса. Освоение его заводом №75 шло тяжело, причём бо́льшая часть документации, прибывшей с завода №183, была переделана. Таким образом, УЗТМ оказывался перед перспективой на несколько месяцев завязнуть в работах только по освоению шасси Т-44. Одним словом, смысл в СУ-122-44 и её развитии пропадал.

СУ-102. Первоначально эта машина отличалась от СУ-101 только вооружением. На практике изготовленный образец имел массу внутренних изменений

Для рассмотрения переработанных проектов в январе 1945 года прибыла специальная комиссия НКТП, которую возглавлял И.С. Бер. Рассмотрев проекты на месте, комиссия согласилась с выводами КБ УЗТМ. Вариант с кормовым расположением боевого отделения выглядел более перспективно. Расчёты показывали, что даже в случае увеличения толщины брони боевая масса возрастает незначительно. Кроме того, в боевое отделение вполне вписывалось не только 100-мм орудие Д-10С, но и более громоздкая Д-25. По итогам комиссия указала на ряд недостатков, которые следовало устранить в финальном варианте проекта.

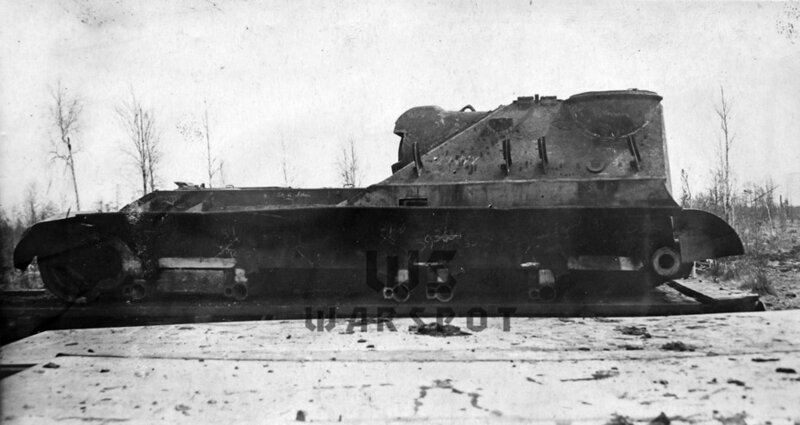

Корпус СУ-101, подготовленный для обстрела

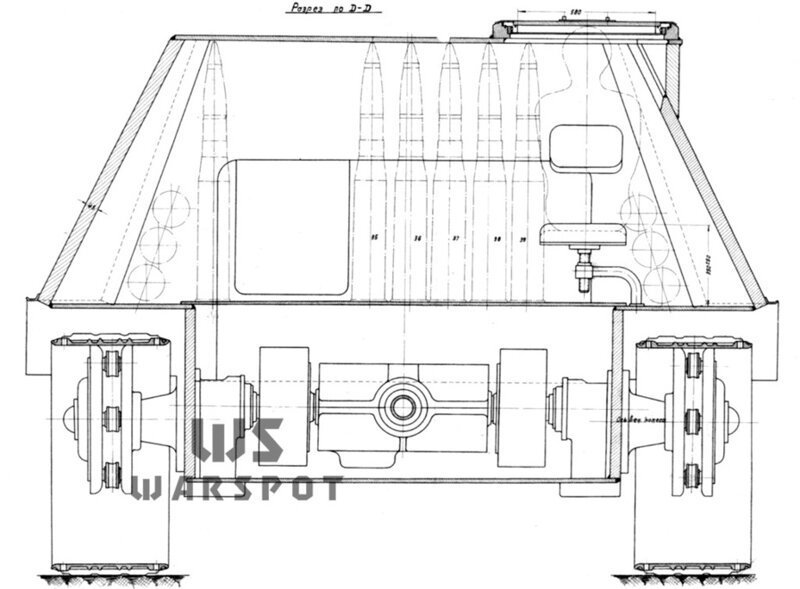

К 15 мая изготовлялся второй образец, имевший индекс СУ-102, он получал 122-мм орудие Д-25с. Также изготовлялся корпус «Уралмаш-1», предназначавшийся для обстрела. В проект вносились последние изменения перед изготовлением. Перерабатывалась система охлаждения и вентиляция боевого отделения, изолировалось моторно-трансмиссионное отделение, боекомплект возрастал до 40 выстрелов, усиливалась подвеска и повышалась броневая защита орудия, а также нижнего лобового листа.

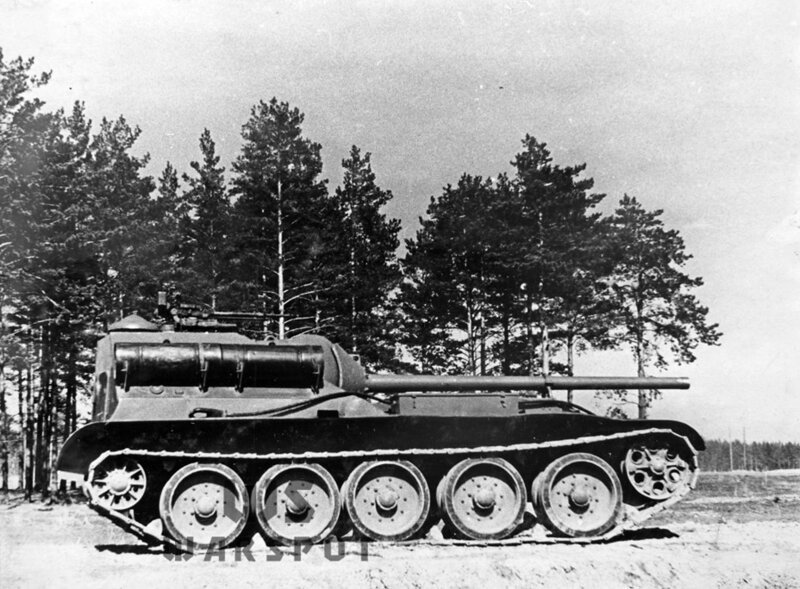

С точки зрения корпусов СУ-101 и СУ-102 были одинаковыми, изготовили их на УЗТМ в марте 1945 года

При изготовлении учитывались переделки шасси Т-44, внесённые в конце 1944 года заводом №75

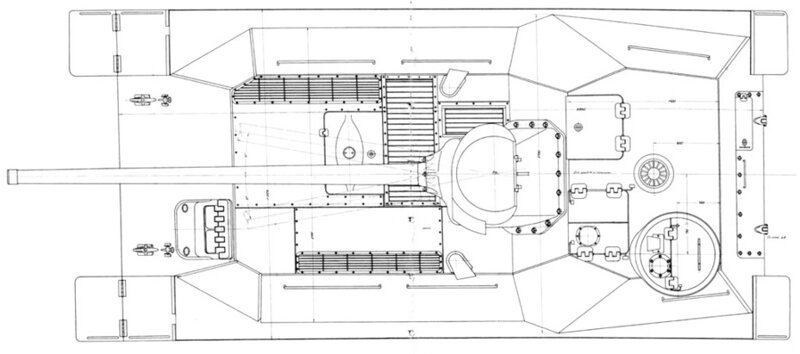

Как показывали исследования поражаемости отечественной бронетанковой техники, процент попаданий, полученных от флангового огня, был высок. Поэтому, в отличие от немецких танков и САУ, советские боевые машины нового поколения предполагали высокий уровень защиты бортов. Правда, при этом создавались некоторые трудности с размещением расчёта боевого отделения. Например, для командирской башенки пришлось делать специальный прилив на левом борту рубки.

Кроме того, по сравнению с СУ-100М2 снизилось число люков в крыше боевого отделения. Остались только командирская башенка и люк под панорамный прицел. Вентилятор также пришлось смещать — с центра крыши в задний правый угол.

В отличие от лба и бортов корпуса, корма осталась довольно тонкой, что сыграло свою роль на испытаниях

Хуже ситуация оказалась при стрельбе этими же снарядами по бортам корпуса: отмечались разрушения швов соединения днища рубки с бортом корпуса. Ещё два попадания было по левому борту рубки, при этом разошлась приварка крыши командирской башенки к козырьку. Похожие по характеру разрушения наблюдались и при стрельбе по правому борту. Наиболее критичным стало попадание в правый кормовой лист корпуса — его разрушило, а также вырвало кормовой люк.

Лоб рубки оказался неуязвим для снарядов калибра 85-100 мм. Вместе с тем ударной волной срезало часть болтов крепления неподвижной бронировки орудия

Крайне неприятный итог попадания 88-мм осколочно-фугасного снаряда в борт рубки. В результате разошлась приварка крыши командирской башенки к козырьку

Хуже дела обстояли с бортами рубки. Расчёты показали, что предельная дистанция непробития борта рубки составляет 867 м, при этом левый борт менее прочен из-за наличия выступа под командирскую башенку, а также повышенной шиферности металла. Что же касается вертикальных бортов толщиной 75 мм, то они не являлись серьёзной преградой для немецкой пушки и пробивались на любой дистанции

Верхний лобовой лист корпуса также оказался не пробит

Итог попадания осколочно-фугасного снаряда в корму корпуса

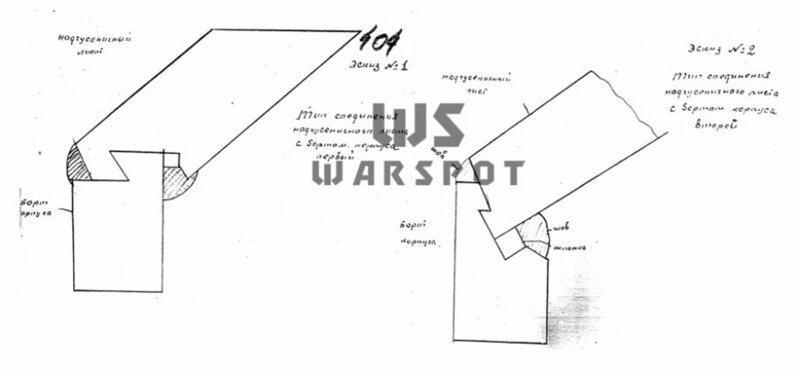

Предложения по усилению соединения бортов корпуса и рубки

«Бронетапок» с подогревом

К заданию НКТП и ГБТУ ГА по созданию средней самоходной установки нового поколения на УЗТМ подошли максимально ответственно. Как уже говорилось, три корпуса «Уралмаша-1» сварили уже в марте 1945 года, а 27 апреля, то есть раньше заданного срока, в испытательный пробег отправился первый образец. Как и следовало из приказа НКТП №107с, первой изготовили СУ-101, вооружённую 100-мм пушкой Д-10С.

Опытный образец СУ-101 в ходе испытательного пробега, конец апреля 1945 года

Дело в том, что надмоторная плита состояла из двух секций, при этом для демонтажа коробки передач требовалось повернуть орудие максимально влево, поднять переднюю секцию плиты и снять радиатор, после чего можно было приступать к демонтажу КПП. Сложно, но по сравнению с чудесами эквилибристики, которые требовались для монтажа КПП у Jagdpanther, не так и проблемно. Сложнее обстояли дела с демонтажем и обслуживанием силовой установки. Там без демонтажа орудийной установки обойтись уже было невозможно.

Орудие на максимальном угле возвышения

Оно же на максимальном угле склонения

Вместе с тем срочность разработки машины не позволила реализовать некоторые из требований по доработке «Уралмаш-1». Например, тоннель из отделения управления в боевое отделение был предусмотрен, но отсутствовала изоляция моторно-трансмиссионного отделения. Имелись и другие недоработки, которые выявились уже в ходе заводских испытаний.

На момент создания СУ-101 являлась самой защищённой средней САУ в мире

В отличие от Т-44, люк механика-водителя не вращался вокруг своей оси, но сохранился перископический прибор MK-IV, а также возможность ехать в походном положении, высунувшись из люка. Также похвалы удостоился люк-дверца в кормовом листе рубки, облегчавший попадание внутрь боевого отделения и упрощавший загрузку боекомплекта.

Установка дополнительных траков обеспечивала повышение защиты СУ-101 на средних и дальних дистанциях

К тому же перегрев шёл и от коробки передач, и от тормозных лент. В результате уже весной ощущался серьёзный перегрев, от которого страдал прежде всего механик-водитель. Даже при открытом люке механик-водитель смог проехать по шоссе не более 7 км, после чего ему пришлось покинуть СУ-101. При этом температура воды и масла составляла 100-110 градусов. О марше длиной 10-15 км пришлось и вовсе забыть.

Наличие большого кормового люка-дверцы существенно упрощало посадку внутрь боевого отделения и загрузку боекомплекта

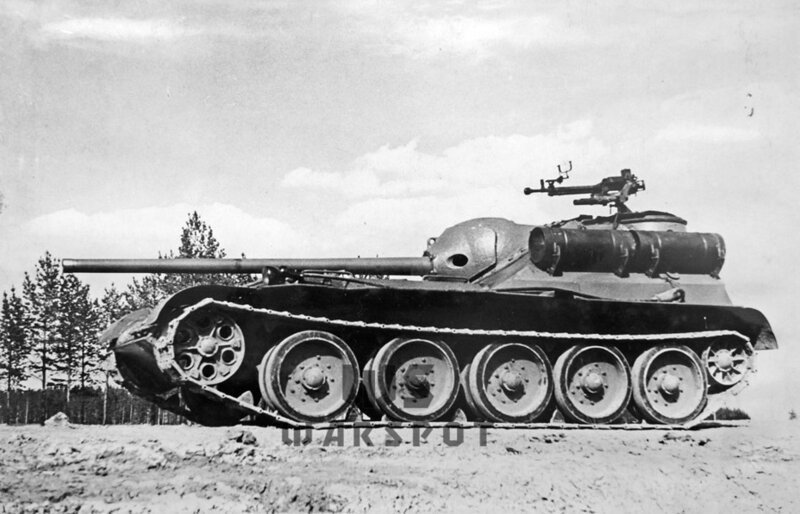

Проблемы, выявившиеся по результатам первых заводских испытаний, заставили существенно дорабатывать вторую опытную машину. В результате на испытания опытный образец СУ-102 вышел существенно позже графика — 24 июня 1945 года. Изначально от СУ-101 данная машина должна была отличаться орудийной установкой. В связи с тем, что система Д-25с отличалась большей массой, СУ-102 получилась тяжелее — 34,77 т. Боекомплект при этом снизился до 28 выстрелов. Впрочем, у СУ-122П боекомплект был ещё меньше (26 выстрелов), также не следует забывать о наличии в боекомплекте 4 коробов к ДШКМ.

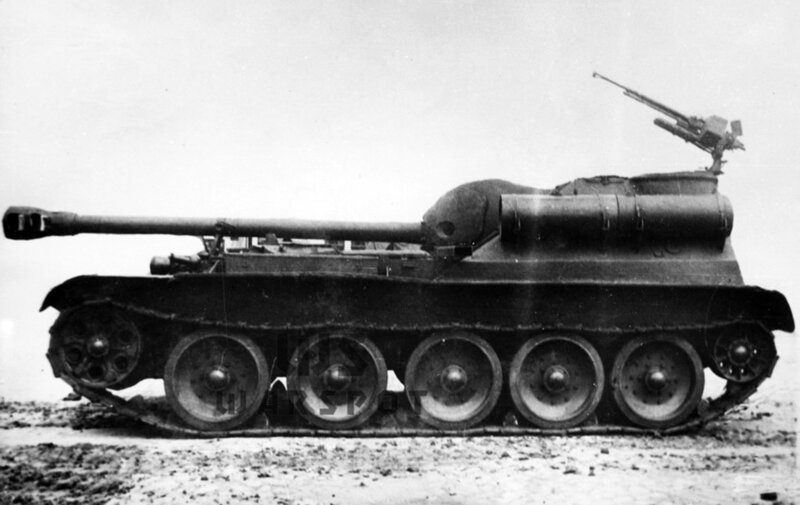

СУ-102 в финальной конфигурации. НИБТ Полигон, начало 1946 года

Много работы было проведено и с точки зрения улучшения ситуации с температурным режимом. Ввели дополнительный вентилятор для обдува КПП и бортовых фрикционов, а также обдув коллектора мотора. Для снижения перегрева были установлены моторные перегородки, которые также прикрывали элементы трансмиссии; наконец, был увеличен водяной радиатор.

По мере испытаний в машину постепенно вносились различные изменения

Перед проведением основного этапа заводских испытаний обе машины прошли модернизацию. Теперь засос воздуха для двигателя осуществлялся не из моторного, а из боевого отделения. Для улучшения ситуации в отделении управления были сделаны двойные металлические стенки с асбестовой прокладкой, а секции перегородок герметизировали.

Боевая масса СУ-102 приблизилась к 35 тоннам, что сильно повлияло на надёжность

СУ-101 во время преодоления брода, конец июля 1945 года

В ходе определения максимальной скорости машина разогналась до 53,8 км/ч. Для СУ-102 максимальная скорость составила 48,2 км/ч, при этом наблюдались проблемы с пальцами траков. Средняя скорость чистого движения СУ-101 составила 18,5 км/ч, а средний расход топлива — 198-219 л на 100 км. При этом температура воды составила 112 градусов, а масла — 108 градусов.

Впрочем, более интересными оказались показания температуры внутри отделения управления. При открытом люке механика-водителя она составила 33 градуса, а вот в закрытом положении повышалась до 66 градусов. Впрочем, надо учитывать тот факт, что с самого начала СУ-101 имела больше проблем с перегревом.

Как показали испытания, машина вполне успешно преодолевала брод глубиной 0,9 м

По итогам изменений был достигнут прогресс с работой системы охлаждения. Даже в самом нагруженном режиме и с закрытым люком механика-водителя температура в отделении управления не превысила 45 градусов, а обычно держалась в пределах 24-33 градуса (правда, и температура окружающего воздуха не превышала 6 градусов). На 113-м километре пробега лопнула тяга выключения левого бортового фрикциона, по итогам СУ-101 доставили на завод на буксире. Также стали проявляться типичные для Т-44 проблемы с повреждением резиновых бандажей опорных катков. В любом случае с главной проблемой, то есть с перегревом, коллективу УЗТМ по большей части удалось справиться.

23-градусные подъёмы машина преодолела без особых усилий

Ещё раньше, в конце августа 1945 года, УСА ГАБТУ подготовила свой план, на сей раз на 1946-1950 годы. Согласно ему, на базе «Уралмаша-1» планировалось выпускать также открытую САУ, вооружённую либо 122-мм пушкой Д-25с, либо 152-мм гаубицей-пушкой МЛ-20. В довесок к ним значилась ЗСУ со спаркой 57-мм зенитных пушек, а также подвижный наблюдательный артиллерийский пункт.

Во-вторых, к 1946 году в Свердловске стало, по сути, некому заниматься развитием машины. КБ стремительно сокращалось, выпуск СУ-100 прекратился, а УЗТМ перешёл на мирную продукцию. В итоге никакого «Уралмаша-1» по состоянию на 1946 год в планах НКТП не значилось. Работы с нуля начинались на заводе №174 в Омске — по их итогам получилась САУ Объект 600, которую приняли на вооружение Советской армии 15 марта 1954 года.

Что же касается «Уралмаша-1», то он стал одной из тупиковых ветвей развития советских средних САУ. До наших дней сохранилась СУ-101, ныне находящаяся в экспозиции парка «Патриот».

/Юрий Пашолок, warspot.ru/

Источник:

- "Роснано" во главе с Чубайсом получит от властей 20 миллиардов рублей на новый мегапроект

- Более 20 стран строят Великую зеленую стену

- Баз Лурман получил права на экранизацию романа "Мастер и Маргарита"

- 3D-проекты идеальных домов по мнению детей

- Житель Ленинградской области построил на своем участке железную дорогу