3736

52

5

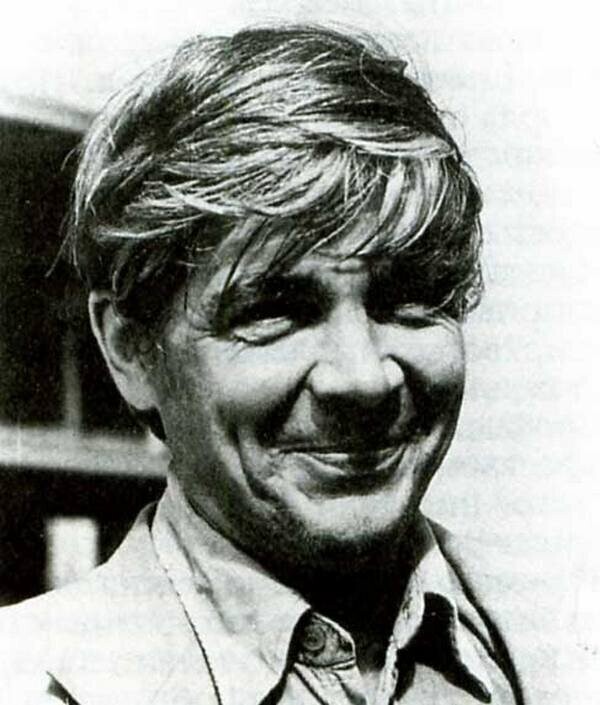

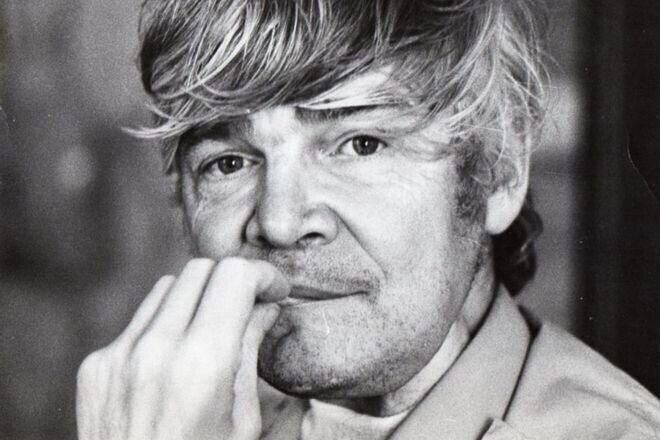

30 лет назад не стало Венички Ерофеева

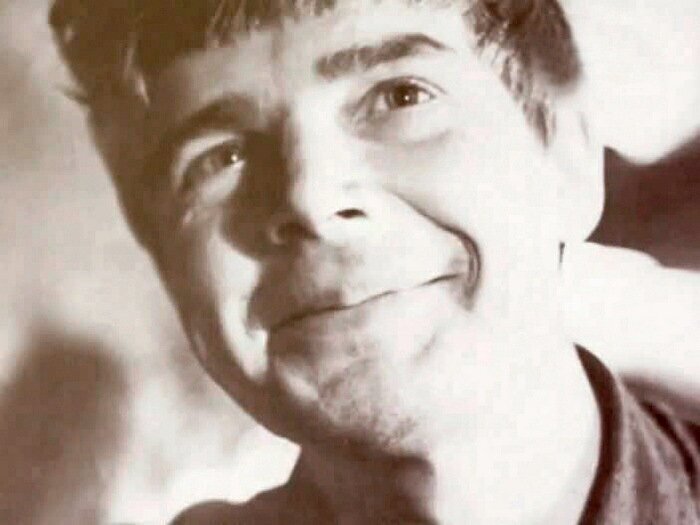

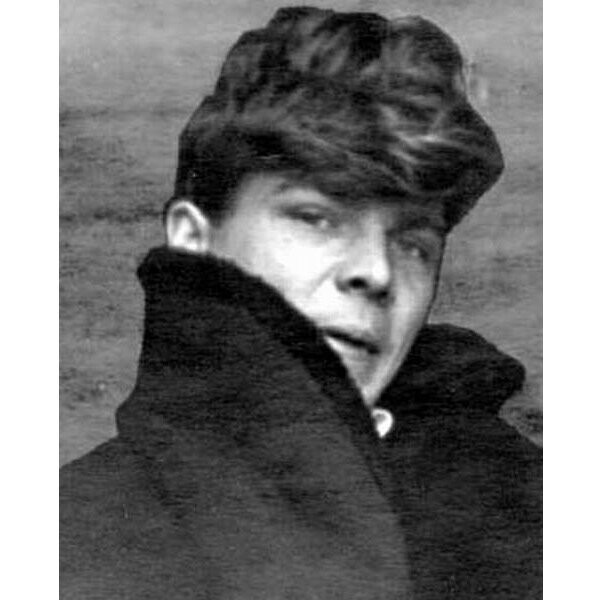

Советский писатель-постмодернист, драматург и эссеист Венедикт «Веничка» Васильевич Ерофеев родился 24 октября 1938 года в посёлке гидростроителей Нива-3, пригороде Кандалакши Мурманской обл., однако в официальных документах местом рождения была записана станция Чупа Лоухского р-на Карельской АССР, где в то время жила семья Ерофеевых. В начале войны они переехали из Чупы на ст. Хибины Кировской ветки СевЖД. Через месяц их эвакуировали в с. Нижняя Тойма Архангельской обл., но из-за нехватки продуктов мать с детьми вернулась в Чупу.

Родители писателя были родом из Ульяновской губернии, с. Елшанка. Но в 1925 году отец с женой и своими братьями уехал на Север, где все стали железнодорожниками.

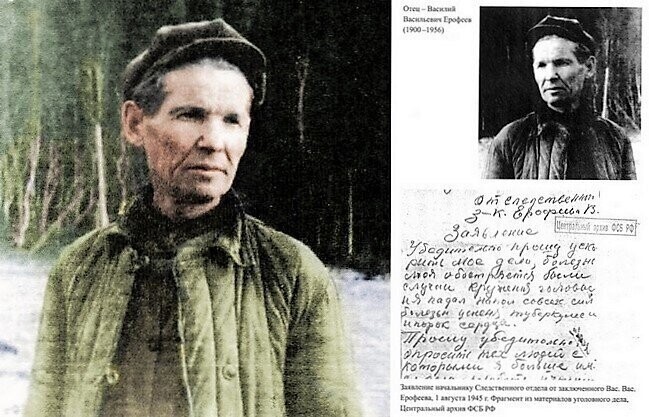

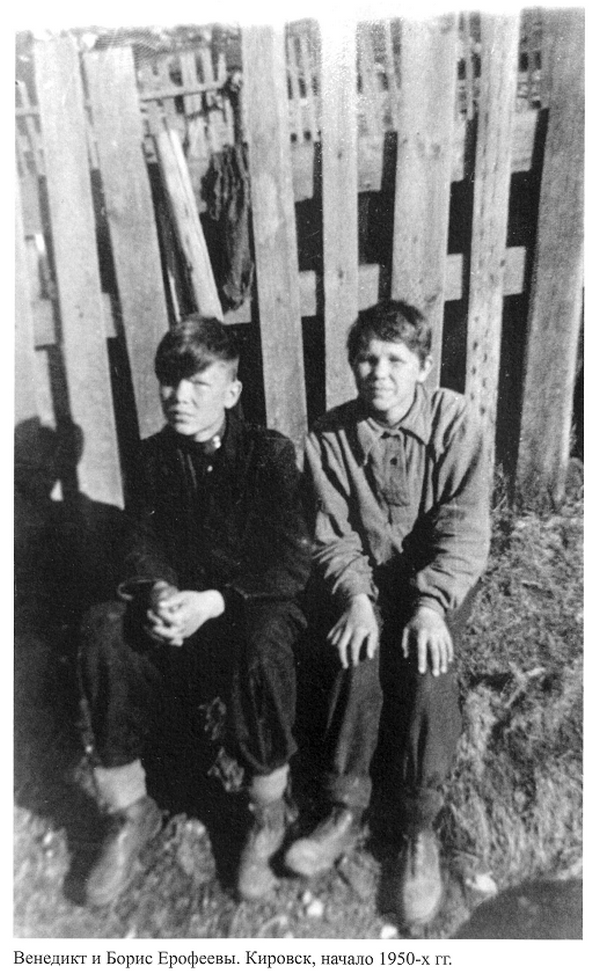

Отец — Василий Васильевич (1900-1956), сначала – дежурный по ж/д станции Пояконда, затем – начальник ст. Чупа, в 1946 году был арестован по ст. 58 — «за распространение антисоветской пропаганды», репрессирован и до 1951 года отбывал срок в лагере. («Припомнили ему, что он по пьянке хулил советскую власть, ударяя кулаком об стол» – из записной книжки В. Ерофеева, 1972 г.). Мать — домохозяйка Анна Андреевна (урож. Гущина), была не в состоянии в одиночку заботиться о детях (кроме Венедикта, в семье было ещё четверо: Тамара (род. 1925), Юрий (род. 1928), Нина (род. 1931) и Борис (род. 1937), и с 1947 года двое младших мальчиков — Веня и Боря — жили в детском доме №3 Кировска на Кольском полуострове. Жили они там до 1954 года, пока не возвратился их отец. Вернулся Василий Васильевич, правда, в 1951 году но, через 2 года был снова арестован за опоздание на работу и осужден на 3 года, которые провёл в тюрьме Оленегорска. В 1956 году, проведя всего 2 года на свободе, он умер.

Отец — Василий Васильевич (1900-1956), сначала – дежурный по ж/д станции Пояконда, затем – начальник ст. Чупа, в 1946 году был арестован по ст. 58 — «за распространение антисоветской пропаганды», репрессирован и до 1951 года отбывал срок в лагере. («Припомнили ему, что он по пьянке хулил советскую власть, ударяя кулаком об стол» – из записной книжки В. Ерофеева, 1972 г.). Мать — домохозяйка Анна Андреевна (урож. Гущина), была не в состоянии в одиночку заботиться о детях (кроме Венедикта, в семье было ещё четверо: Тамара (род. 1925), Юрий (род. 1928), Нина (род. 1931) и Борис (род. 1937), и с 1947 года двое младших мальчиков — Веня и Боря — жили в детском доме №3 Кировска на Кольском полуострове. Жили они там до 1954 года, пока не возвратился их отец. Вернулся Василий Васильевич, правда, в 1951 году но, через 2 года был снова арестован за опоздание на работу и осужден на 3 года, которые провёл в тюрьме Оленегорска. В 1956 году, проведя всего 2 года на свободе, он умер.

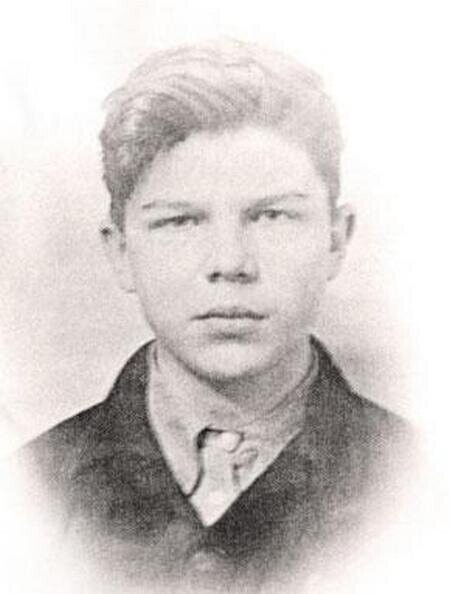

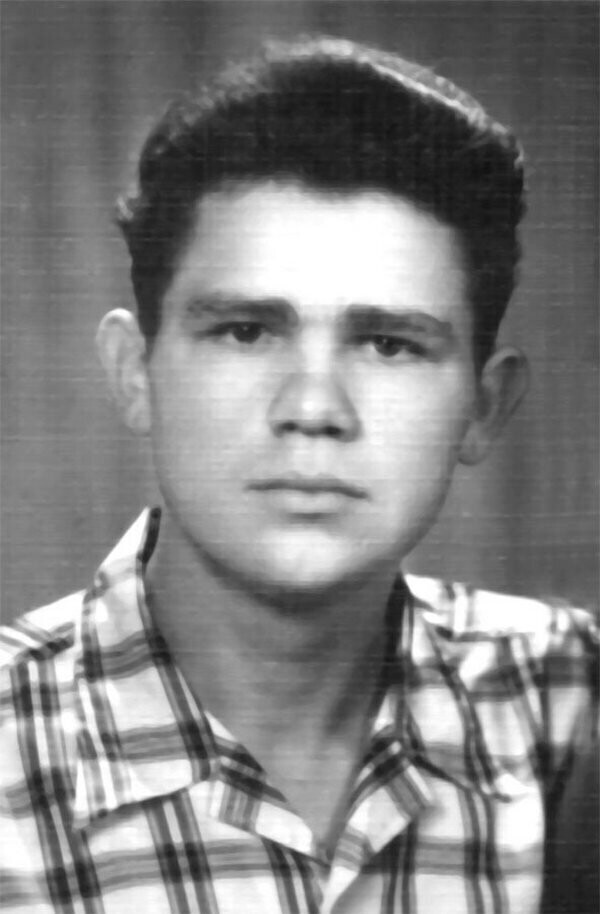

Впервые в жизни, на 17-м её году, Венедикт пересёк с севера на юг Полярный круг, когда по окончании с золотой медалью школы, поехал в столицу для поступления в Московский госуниверситет. Некоторое время прожил в общежитии МГУ на Стромынке, где в середине 1950-х гг. начал свое первое сочинение "Записки психопата".

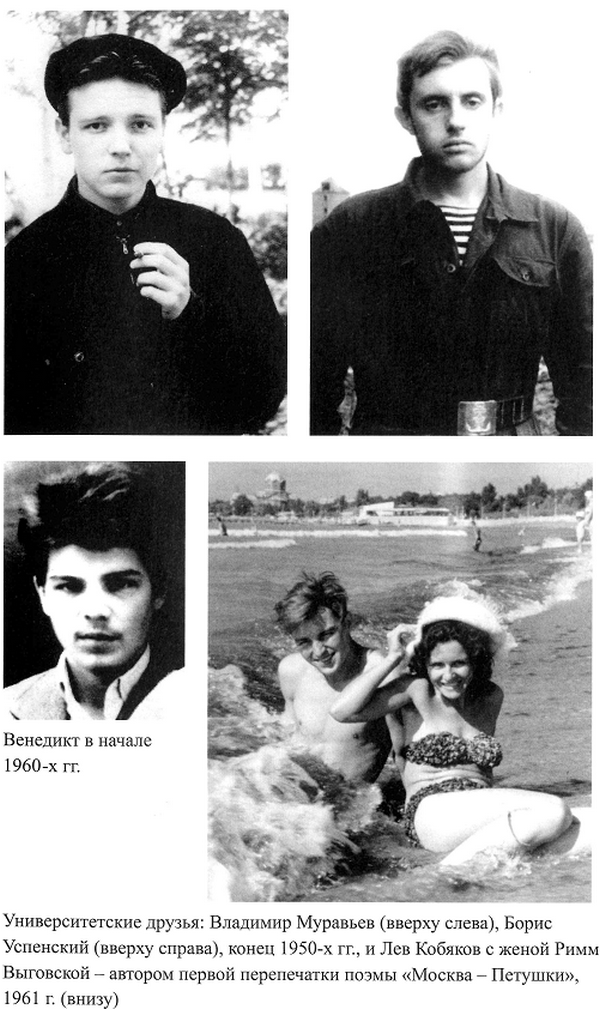

На филфаке МГУ он проучился с 1955 по 1957 год, и уже после первых 3-х семестров был исключён за «неустойчивое и неуправляемое» поведение и прогулы занятий по военной подготовке. Тем не менее, не захотев отдаляться от столицы и ради сохранения статуса студента, в течение почти 5 лет, он переходил из вуза в вуз Московской области. Учился в Орехово-Зуевском (1959-60), Владимирском (1961-62) и Коломенском (1962-63) пединститутах, но отовсюду также был отчислен.

В последующие годы будущий писатель сменил множество «нелитературных» профессий, что подарило ему бесценный жизненный опыт, ставший фундаментом для писательской работы: грузчик на мясокомбинате в Коломне, подсобник каменщика на строительстве Новых Черёмушек — рабочий поточной линии кирпичного завода в Павловом Посаде, истопник-кочегар ЖКХ стройтреста во Владимире, дежурный в вытрезвителе отделения милиции в Орехово-Зуево, приёмщик стеклопосуды, затем стрелок ВОХР в Москве, бурильщик геологической партии в Славянске (УССР), библиотекарь в Брянске, коллектор геофизической экспедиции в Заполярье, заведующий цементным складом в Дзержинске Горьковской обл. (на строительстве шоссе Москва — Пекин), монтажник кабельных линий связи в Тамбове, Мичуринске, Ельце, Орле, а также Липецке, Смоленске, Гомеле, Полоцке, Могилёве (БССР), а с 1969 по 1974 год — телефонный монтёр в Москве.

Единственной же работой, которая пришлась ему по душе, была работа в 1974 году в Голодной степи (Янгиер, УзССР) в качестве «лаборанта паразитологической экспедиции» Научно-исследовательского института дезинфектологии (ВНИИДиС, ныне — Федеральное бюджетное учреждение науки «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора), и в Таджикистане, в должности «лаборанта ВНИИДиС по борьбе с окрылённым кровососущим гнусом».

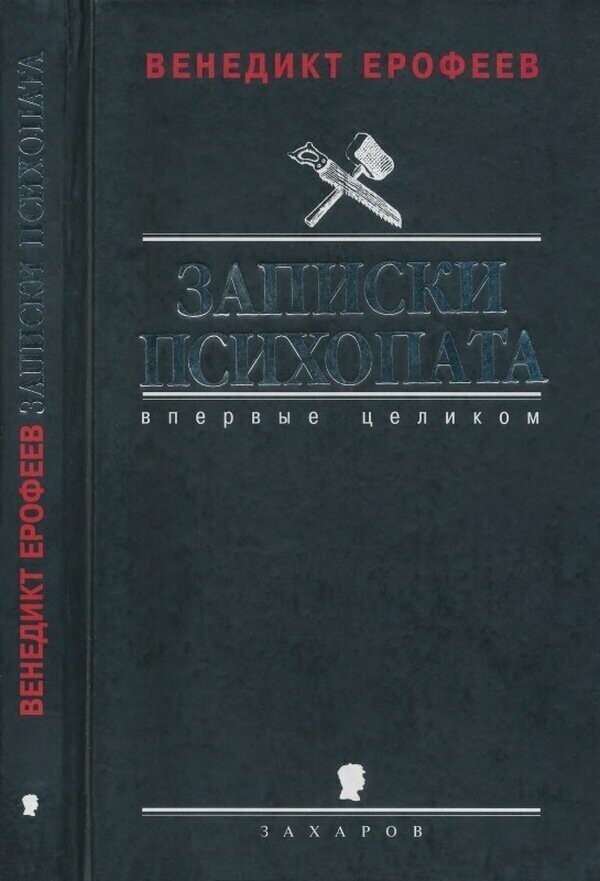

Смолоду Веня отличался незаурядной эрудицией и любовью к литературному слову. Ещё в 17 лет он начал писать «Записки психопата» — трагикомичное повествование, долгое время считавшееся утерянными, относящееся ко времени обучения автора в Университете и изгнания «из студентов в пролетариат». (Поделены на 4 части, каждая из которых описывает определённый отрезок времени: 1 ч.: «Записки сумасшедшего» (14 октября 1956-3 января 1957 г.), 2 ч.: «Продолжение записок психопата» (4 января-27 января 1957 г.), 3 ч.: «Ещё раз продолжение. И окончания не будет» (28 января-31 марта 1957 г.), 4 ч.: «Продолжение записок сумасшедшего» (1 апреля-10 июня 1957 г.)).

В 2000 году произведение вышло в российском книжном издательстве «Вагриус», однако было сокращено в 3 раза и впоследствии переиздавалось в таком урезанном виде. Издательство «Захаров» (основано на паях с «Вагриусом», основная серия — «Биографии и мемуары»), в 2004 году впервые издало полный вариант, выверенный по авторской рукописи и избавленный от ошибок и пропусков, допущенных в прежних публикациях (некоторые интернет-источники утверждают, что «Записки» были впервые опубликованы в 1995 г.)

Писать же вообще, по свидетельству матери, он начал лет с 5-и. Своими литературными учителями Ерофеев считал Салтыкова-Щедрина, раннего Достоевского, Гоголя и некоторых других. Про Гоголя, например, говорил: «Если бы не было Николая Васильевича, и меня бы как писателя тоже не было, и в этом не стыдно признаться». А современную отечественную прозу обсуждать не любил — мало кого в ней признавал, а из тех немногих особенно выделял Василя Быкова и Алеся Адамовича, преклонялся перед Василием Гроссманом.

Писать же вообще, по свидетельству матери, он начал лет с 5-и. Своими литературными учителями Ерофеев считал Салтыкова-Щедрина, раннего Достоевского, Гоголя и некоторых других. Про Гоголя, например, говорил: «Если бы не было Николая Васильевича, и меня бы как писателя тоже не было, и в этом не стыдно признаться». А современную отечественную прозу обсуждать не любил — мало кого в ней признавал, а из тех немногих особенно выделял Василя Быкова и Алеся Адамовича, преклонялся перед Василием Гроссманом.

Глубокая эрудиция ещё совсем молодого Венички очень хорошо просматривается в его случайно сохранившемся юношеском стихотворении «Гавр» (написано не позднее 1957 года, но на его примере отчётливо видна, несмотря на явное подражание Игорю Северянину, попытка поиска 19-летним автором своего собственного стиля). Почти 30 лет Ерофеев считал свои юношеские стихи сгинувшими без следа, и лишь в 1987 году к нему случайно возвратилась утерянная подборка ранних стихотворений.

В 1962 году во Владимире Ерофеевым была написана небольшая повесть «Благая весть» («Благовествование) (издана а 1995, сохранилась не полностью, по словам автора, пользовавшаяся популярностью у знакомых и неоднократно переписывавшаяся вручную), которую столичные литературные «знатоки» расценили как «вздорную попытку дать Евангелие русского экзистенциализма» и «Ницше, наизнанку вывернутого».

В 1962 году во Владимире Ерофеевым была написана небольшая повесть «Благая весть» («Благовествование) (издана а 1995, сохранилась не полностью, по словам автора, пользовавшаяся популярностью у знакомых и неоднократно переписывавшаяся вручную), которую столичные литературные «знатоки» расценили как «вздорную попытку дать Евангелие русского экзистенциализма» и «Ницше, наизнанку вывернутого».

В начале 1960-х гг. Веничка написал несколько статей о «земляках»-норвежцах (одна о Кнуте Гамсуне, одна о Бьёрнстьерне Бьёрнсоне, 2 — о поздних драмах Генрика Ибсена) — все они были отвергнуты редакцией «Учёных записок Владимирского Государственного педагогического института», как «ужасающие в методологическом отношении», и в последствии благополучно утеряны.

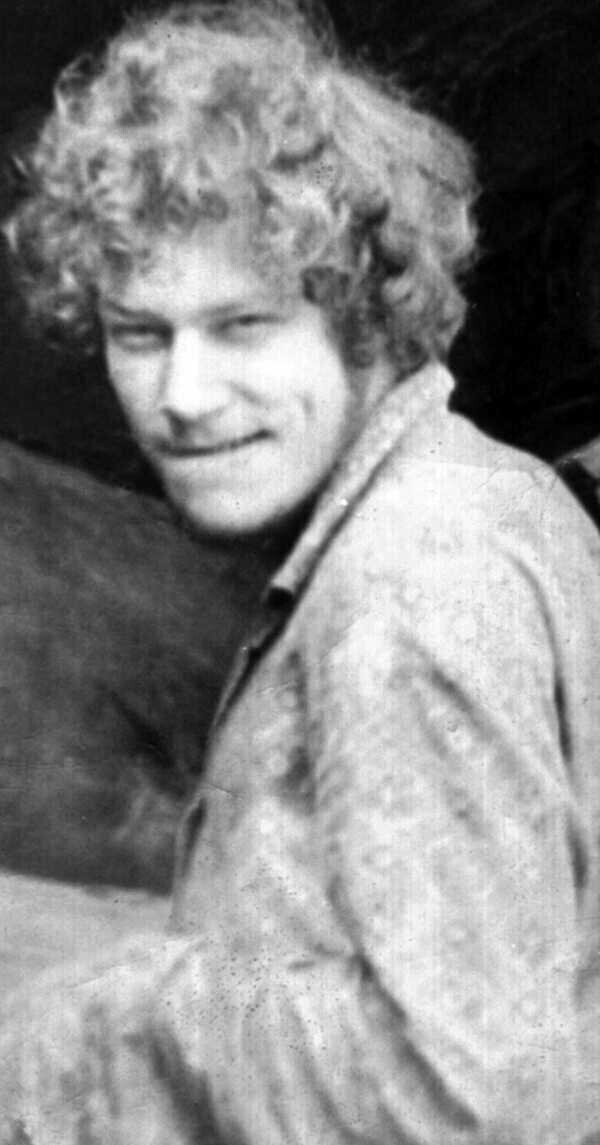

Осенью 1969 года, по его собственному определению, писатель «добрался, наконец, до собственной манеры письма». В это время он буквально бродяжничал, у него не было ни паспорта, ни прописки. И ему важна была независимость ото всех и от всего.

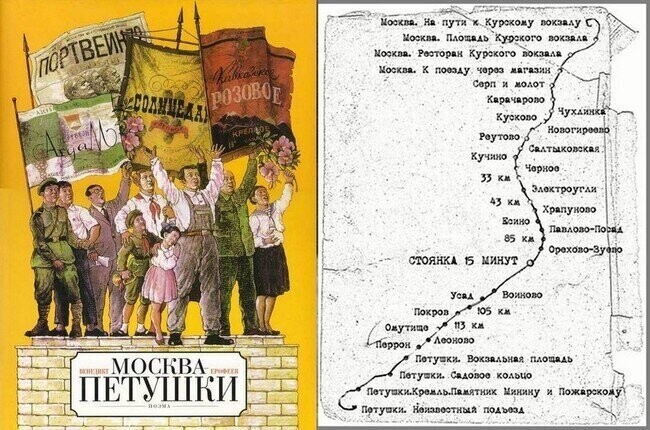

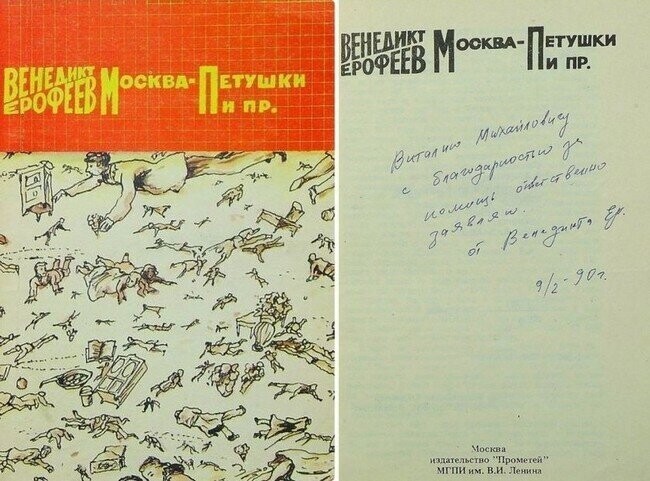

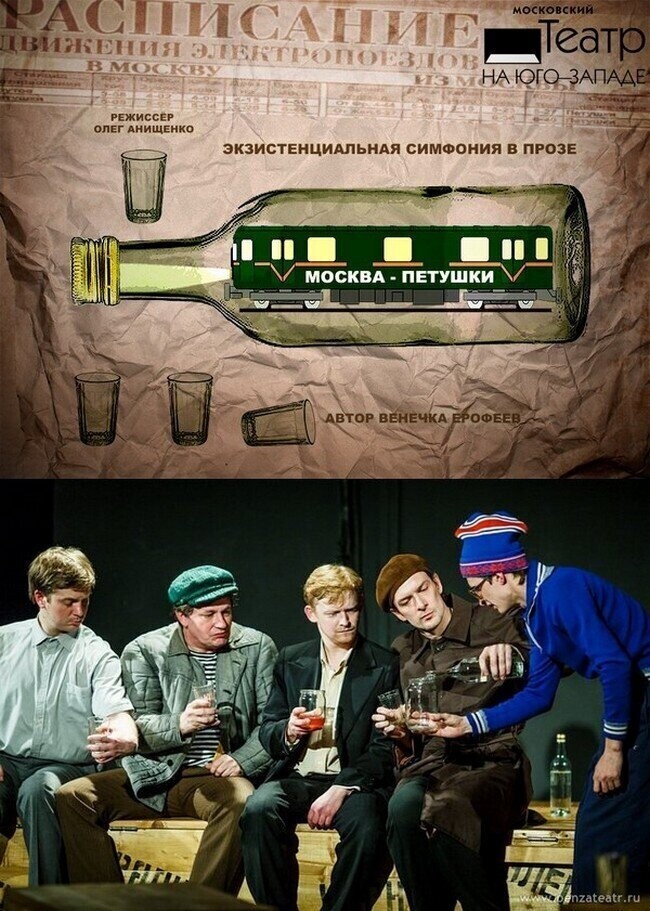

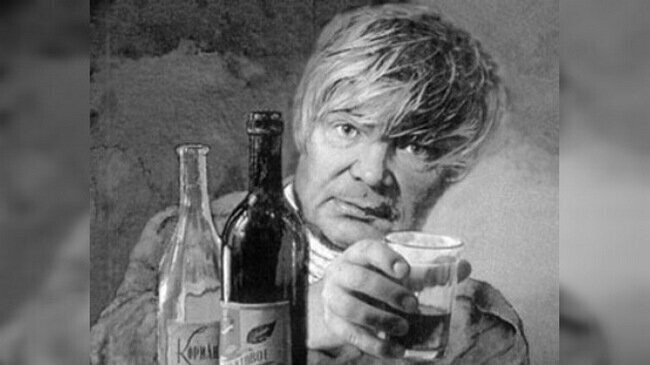

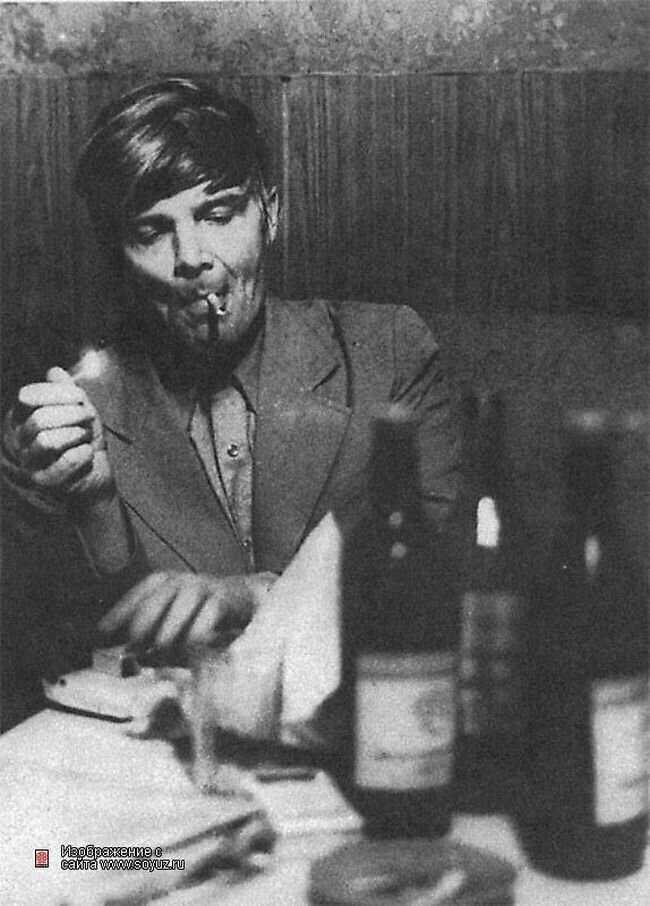

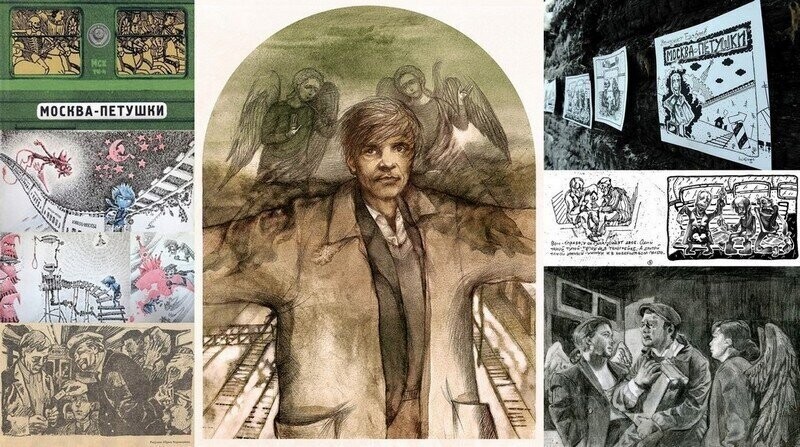

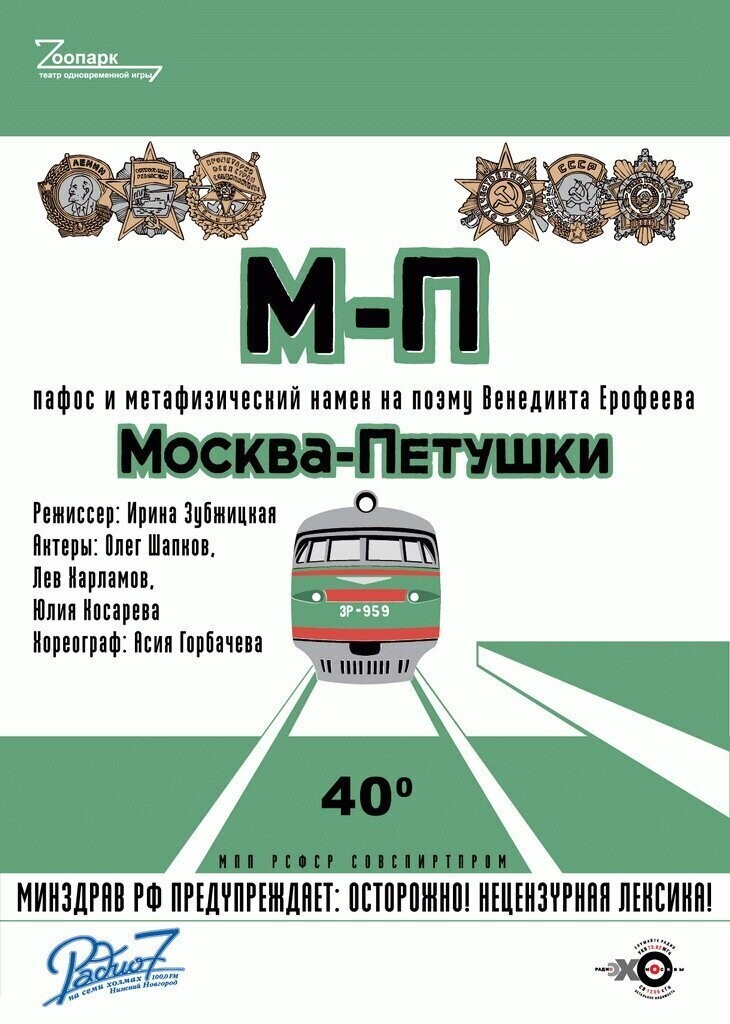

Так зимой 1970 года (с 19 января по 6 марта) кочегар Ерофеев пишет «библию» алкоголиков «Москва — Петушки» — постмодернистскую поэму в прозе, выдержанную в жанре псевдо-автобиографии.

Осенью 1969 года, по его собственному определению, писатель «добрался, наконец, до собственной манеры письма». В это время он буквально бродяжничал, у него не было ни паспорта, ни прописки. И ему важна была независимость ото всех и от всего.

Так зимой 1970 года (с 19 января по 6 марта) кочегар Ерофеев пишет «библию» алкоголиков «Москва — Петушки» — постмодернистскую поэму в прозе, выдержанную в жанре псевдо-автобиографии.

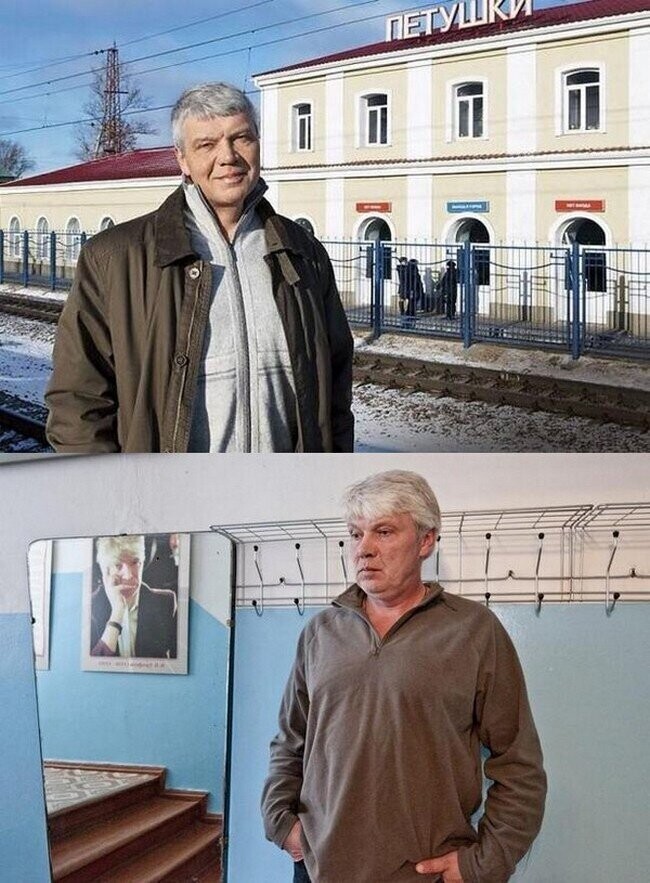

Главного героя поэмы так же зовут Веня, он едет в электричке к ребёнку и любовнице. Едет весело, пропуская рюмку за рюмкой, пускается в длинные монологи об алкоголе, истории, философии, культуре и политике, беседует с попутчиками и непрерывно пьёт с ними всё, что содержит спирт и хоть как-то заходит в желудок. В итоге выясняется, что он двигался в обратном направлении — пока он спал, электричка успела побывать в Петушках и начать путь назад. В итоге он снова попадает в Москву, где за ним гонятся четверо неизвестных (не исключено, что они — тоже Венины галлюцинации). Они настигают героя в одном из подъездов и вонзают ему в горло шило. «С тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду» — последняя строчка книги.

Поэму, составленную из глав, названия которых соответствовали названиям ж/д станций на пути Вени, мгновенно разобрали на цитаты. Фраза «…И немедленно выпил» из главы «Серп и молот – Карачарово» ушла в народ.

Поэму, составленную из глав, названия которых соответствовали названиям ж/д станций на пути Вени, мгновенно разобрали на цитаты. Фраза «…И немедленно выпил» из главы «Серп и молот – Карачарово» ушла в народ.

Более 20 лет поэма была известна только в самиздатовских списках или зарубежных изданиях, подлежащих конфискации с дальнейшим возбуждением административных или даже уголовных дел. Лучше всего о поэме сказал сам её автор: «Читаю и смеюсь, как дитя. Сегодня, пожалуй, так написать не смог бы. Тогда на меня нахлынуло».

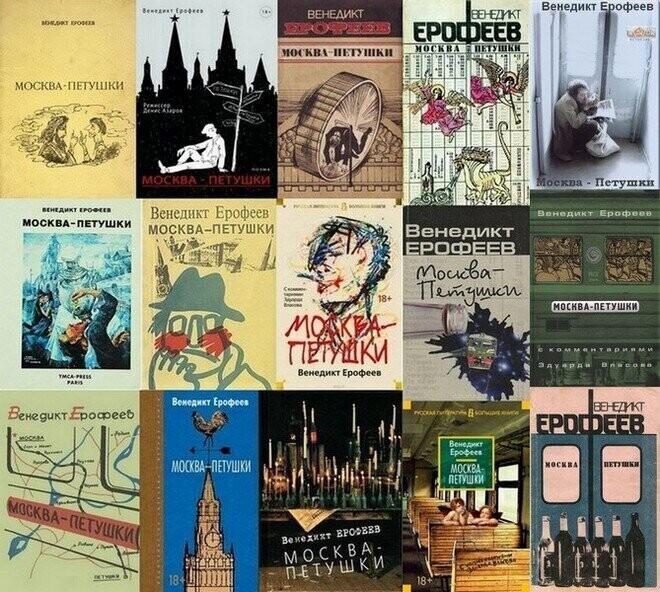

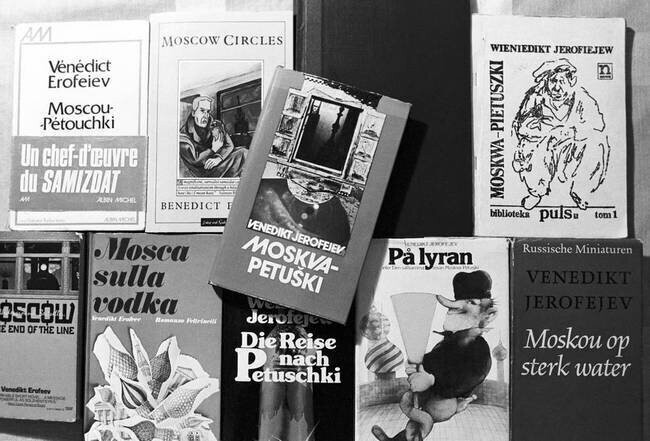

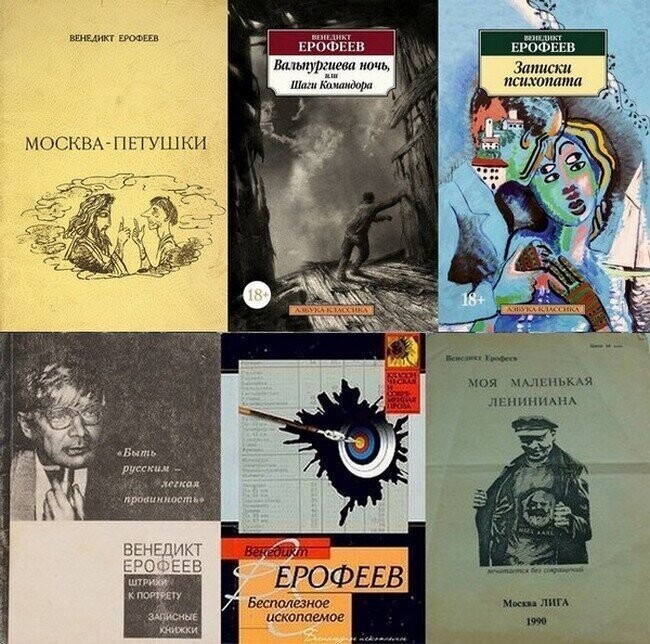

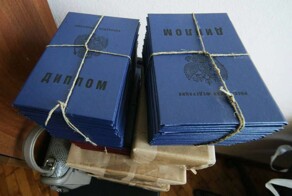

Издания "Москва - Петушки"

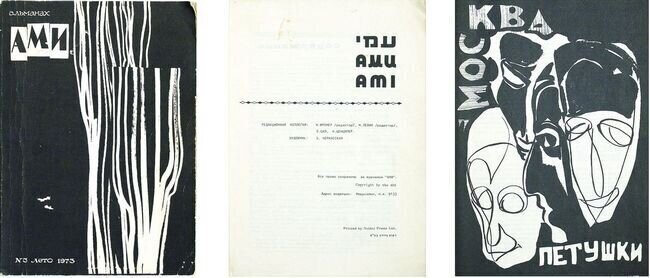

Опубликована «Москва — Петушки» была впервые в иерусалимском альманахе «АМИ» в 1973 году, тиражом 300 экземпляров. В СССР же поэму впервые напечатали в журнале «Трезвость и культура» (№12 за 1988 г., №1-3 за 1989 г.), где в публикации все нецензурные слова были заменены отточиями. В нецензурированном виде она впервые вышла в 1989 году в литературно-художественном альманахе «Весть» (выходившем во время перестройки первом в СССР бесцензурном издании).

«Москва — Петушки» обычно рассматривается как первое русское постмодернистское произведение. Собственно вся поэма — не что иное, как беспрерывный «мотив сна», во время которого герой находится в постоянном пограничном изменённом состоянии сознания, между посю- и потусторонней реальностью. И всё путешествие Вени происходит в сюрреальном пространстве, вызванном алкогольным опьянением. Но оно — однородно сну, так как именно в таком ключе его воспринимает сам герой: «…через грёзы в Купавне…». Кроме того, отсутствие чётких границ между различными состояниями ведёт и к отсутствию вообще всей категории времени. Это позволило автору использовать постоянно образовывающиеся пространственно–временные окна, через которые проникают всё новые и новые персонажи и, напротив, исчезает разыскиваемый Веней московский Кремль. Особенно впечатляющий парад фантомов возникает в последних главах поэмы: Сатана, Сфинкс, княгиня, камердинер Пётр (возможно, лакей Чичикова Петрушка — один из его «предков»), Эриннии, понтийский царь Митридат и т.д.

В этом, как впрочем, и во всех других своих произведениях писатель тяготеет к традициям сюрреализма и литературной буффонады. Персонаж Веня был близко знаком читателю — и русскому, и зарубежному.

В 1989 году в московском Экспериментальном театре Вячеслава Спесивцева был поставлен первый спектакль по поэме «Москва — Петушки» (реж. Виталий Мозгалин), на премьере которого присутствовал и автор, которому постановка категорически не понравилась.

В 1972 году за «Петушками» последовала повесть «Дмитрий Шостакович», черновая рукопись которой (по словам самого Ерофеева) «была украдена в электричке, вместе с авоськой, где лежали 2 бутылки бормотухи», а все попытки восстановить её ничем не увенчались.

В 1994 году русский поэт-квалитист, художник-нонконформист и философ-рецептуалист Слава Лён (в миру — Владислав Константинович Епишин) объявил, что рукопись всё это время лежала у него, и он её вскоре опубликует. Однако опубликован был лишь небольшой фрагмент, который большинство литературоведов считает фальшивкой. По мнению друга и однокурсника Ерофеева, филолога, переводчика и литературоведа Владимира Муравьёва, сама история с романом вообще была вымышлена Веничкой, большим любителем мистификаций. Эту же точку зрения разделяет и сын писателя — Венедикт Ерофеев-младший

В 1994 году русский поэт-квалитист, художник-нонконформист и философ-рецептуалист Слава Лён (в миру — Владислав Константинович Епишин) объявил, что рукопись всё это время лежала у него, и он её вскоре опубликует. Однако опубликован был лишь небольшой фрагмент, который большинство литературоведов считает фальшивкой. По мнению друга и однокурсника Ерофеева, филолога, переводчика и литературоведа Владимира Муравьёва, сама история с романом вообще была вымышлена Веничкой, большим любителем мистификаций. Эту же точку зрения разделяет и сын писателя — Венедикт Ерофеев-младший

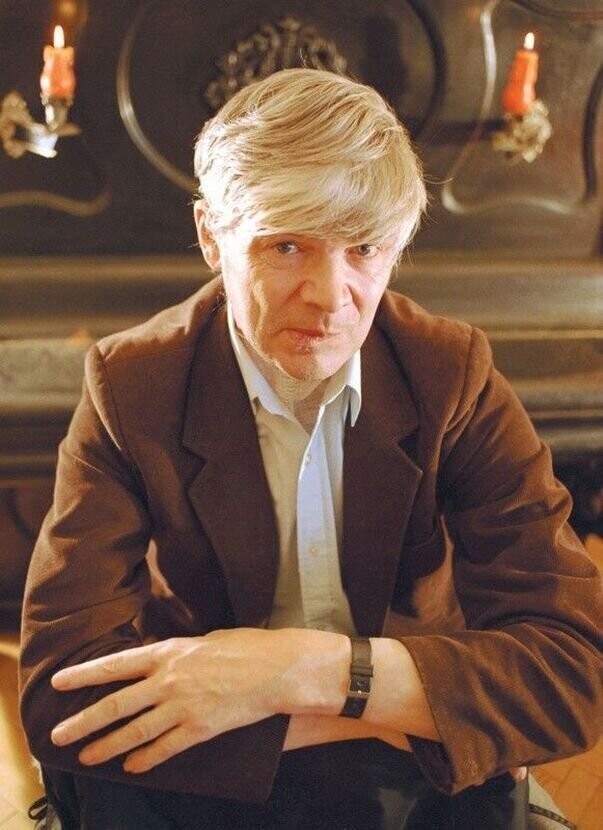

Венедикт Венедиктович Ерофеев

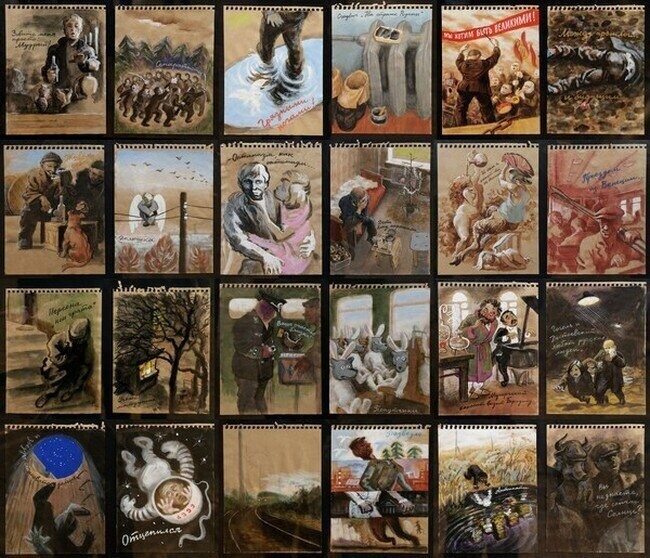

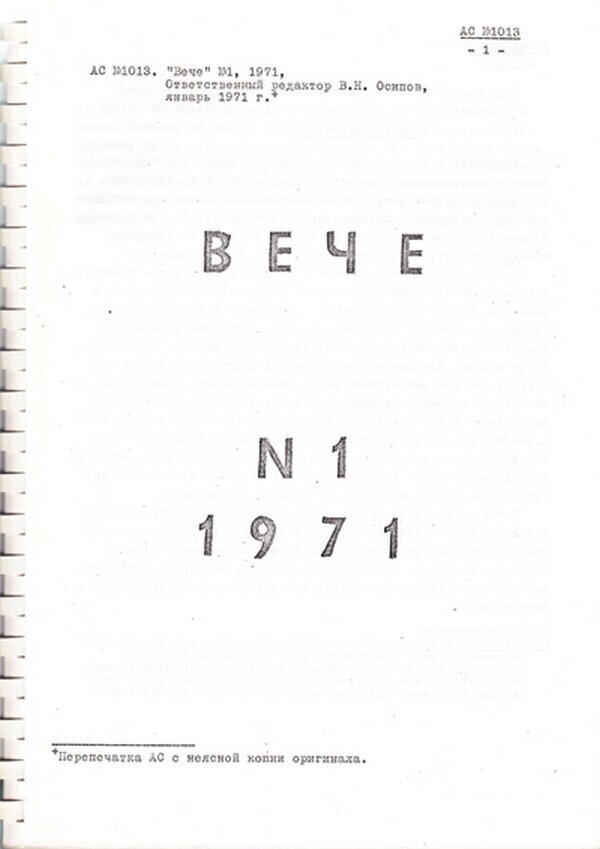

В последующие годы все записи складывались Веничкой в стол, оседая в десятках тетрадей и записных книжках. Если не считать написанного под давлением издававшегося в СССР в 1971-74 гг. самиздатского журнала православно-патриотического содержания «Вече» (позиционировался авторами, как «русский неподцензурный православный патриотический журнал») эссе о русском религиозном философе, критике и публицисте Василии Розанове (опубликовано под заглавием «Василий Розанов глазами эксцентрика»), и кое-чего по мелочам: неподдающуюся жанровой классификации «Благую Весть», или подборку цитат из В.И. Ленина — «Моя маленькая лениниана». А пьеса «Диссиденты, или Фанни Каплан» так и осталась неоконченной.

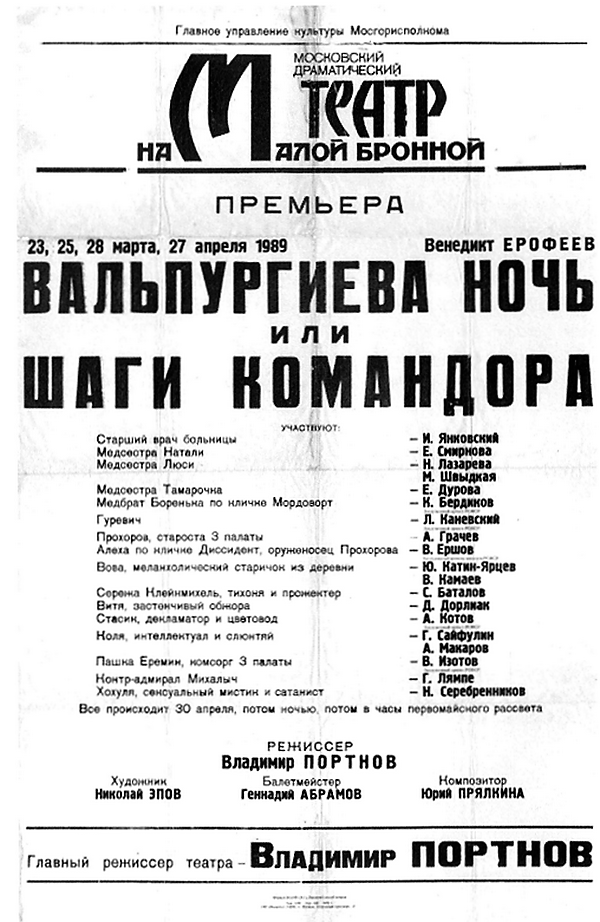

Весной 1985 года появилась трагедия в 5 актах «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора», премьера которой состоялась в апреле 1989 года, в Москве, в театре на Малой Бронной. "Ночь" — единственное завершённое драматическое произведение Ерофеева, замысел которого возник у автора после очередной госпитализации в больницу им. Кащенко. Работа над пьесой продолжалась с 31 декабря 1984 по 18 апреля 1985 года.

В письме Муравьёву Веничка сообщал, что задумал трилогию, в которую должна войти только что законченная пьеса: «Досточтимый Мур! Отдаю на твой суд, с посвящением тебе, первый свой драматический опыт: "Вальпургиева ночь" (или, если угодно, "Шаги Командора"). Трагедия в пяти актах. Она должна составить вторую часть триптиха "Драй Нэхте". Первая ночь, "Ночь на Ивана Купала" (или проще "Диссиденты"), сделана пока только на одну четверть и обещает быть самой весёлой и самой гибельной для всех персонажей. Тоже трагедия, и тоже в пяти актах. Третью — "Ночь перед Рождеством" — намерен кончить к началу этой зимы. Все буаловские каноны во всех трёх "Ночах" будут неукоснительно соблюдены:

Эрсте Нахт — приёмный пункт винной посуды;

Цвайте Нахт — 31–е отделение психбольницы;

Дритте Нахт — православный храм, от паперти до трапезной. И время: вечер — ночь — рассвет.

Если "Вальпургиева ночь" придётся тебе не по вкусу — я отбрасываю к свиньям собачьим все остальные ночи и сажусь переводить кого–нибудь из нынешних немцев. А ты подскажешь мне, кто из них этого заслуживает. Венедикт Ер. Весна 85 г.»

Эрсте Нахт — приёмный пункт винной посуды;

Цвайте Нахт — 31–е отделение психбольницы;

Дритте Нахт — православный храм, от паперти до трапезной. И время: вечер — ночь — рассвет.

Если "Вальпургиева ночь" придётся тебе не по вкусу — я отбрасываю к свиньям собачьим все остальные ночи и сажусь переводить кого–нибудь из нынешних немцев. А ты подскажешь мне, кто из них этого заслуживает. Венедикт Ер. Весна 85 г.»

Но начавшаяся у писателя летом того же года болезнь практически поставила крест на осуществлении замысла 2-х других задуманных трагедий.

После смерти Ерофеева были частично изданы его записные книжки. В 1992 году журнал «Театр» опубликовал также письма Ерофеева к старшей сестре — Тамаре Гущиной.

После смерти Ерофеева были частично изданы его записные книжки. В 1992 году журнал «Театр» опубликовал также письма Ерофеева к старшей сестре — Тамаре Гущиной.

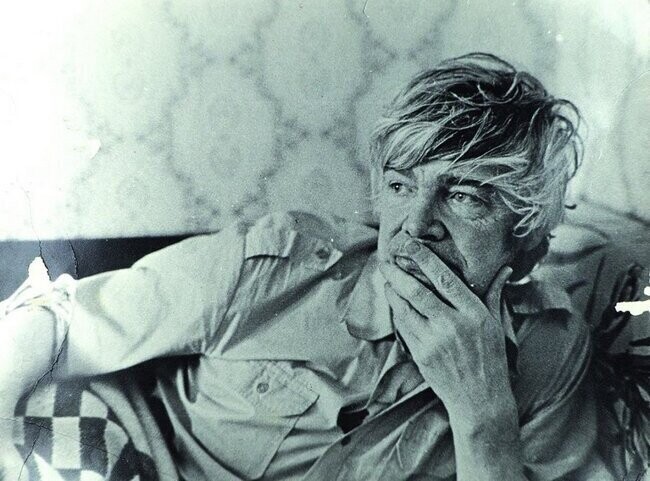

По различным воспоминаниям, Венедикт Васильевич владел феноменальной памятью и точной эрудицией (описывая ерофеевские «игры эрудиции», близкая подруга Ерофеева, жена Вадима Тихонова, того самого «первенца», которому посвящена поэма «Москва — Петушки» («Вадиму Тихонову, моему любимому первенцу, посвящает автор эти трагические листы») Лидия Любчикова вспоминает, что автор любил ссылаться на малоизвестные исторические фигуры, точно датируя цитируемый текст), — поэтому, когда накатывало вдохновение, писал легко и быстро. А потом мог надолго замолчать.

В одном из интервью Веничке задали вопрос, удалось бы ему сделать больше при более благоприятных обстоятельствах? На что он ответил: «А здесь ничто ни от чего не зависит. У меня случалась очень сносная жизнь, и что же? Я молчал. Никто — ни цензор, ни деньги, ни голод — не способны продиктовать ни одной угодной им строчки, если ты, конечно, согласен писать прозу, а не диктант».

Сценарист Олег Осетинский, беря у Ерофеева интервью для своего фильма о нём, спросил: «Многие люди удивляются, почему вы, написав такую книгу как «Москва — Петушки», не побывали, к примеру, в Сибири?». На что Веничка ответил: «Я и сам до сих пор удивляюсь, что был избавлен от этого. Меня, видимо, никогда не вызывали в КГБ просто потому, что вызывать было неоткуда. У меня не было постоянного местожительства. А одного моего приятеля, который занимал довольно крупный пост, году в 73-74-м всё-таки вызвали и спросили: «Чем сейчас занят Ерофеев?» И он ответил: «Как чем? Просто, как всегда, пьёт и пьёт целыми днями». Они были настолько удивлены его ответом, что больше не трогали ни его, ни меня. Мол, человек занялся, наконец, делом».

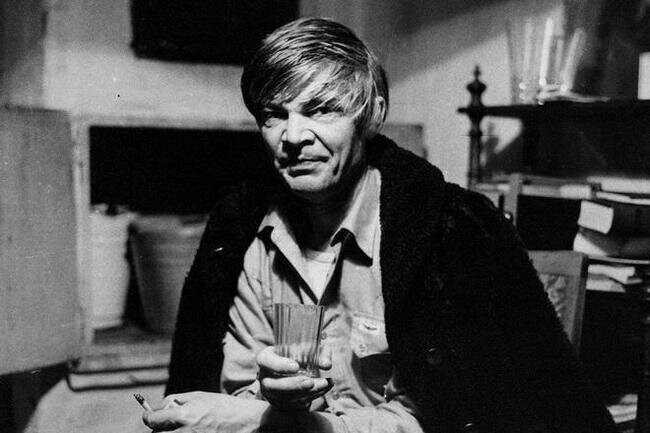

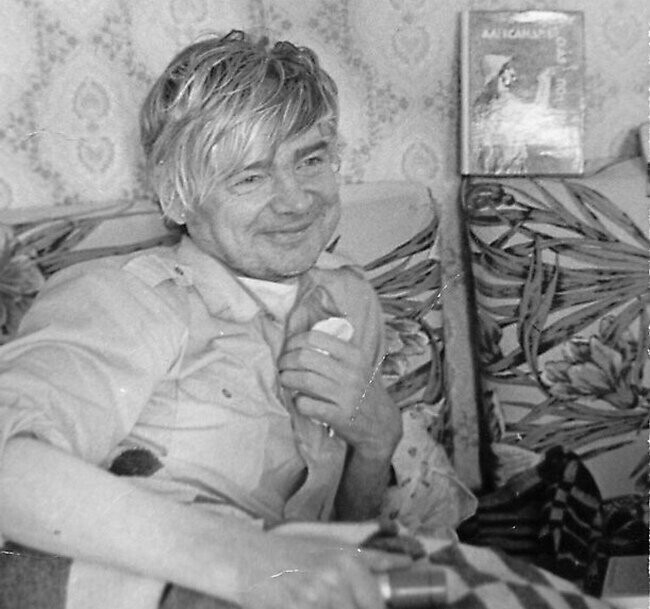

С 1985 года у Ерофеева начал развиваться рак горла. Опухоли удалили, но писатель лишился голоса. Итальянские врачи сделали для него электронный голосообразующий аппарат с микрофоном, который надо было прикладывать к гортани. Через год врачи из Сорбонны пообещали Веничке восстановить голос, но правительство не выпустило его из страны. Официальным основанием для отказа писателю в выезде послужил недостаток у него трудового стажа для лечения за границей. А, скорее всего, не выпустили во Францию Ерофеева из-за того, что боялись, что он просто не вернётся. К тому же, выпускать человека на лечение – это косвенно подтвердить, что в Советском Союзе медицина находится не на должном уровне.

В 1987 году Ерофеев принял крещение в Католической церкви, в единственном в то время действующем в Москве римско-католическом храме св. Людовика Французского/Eglise Saint Louis des Français à Moscou на Малой Лубянке. Его крёстным отцом стал В. Муравьёв.

Скончался Венедикт Васильевич в 7:45 час. 11 мая 1990 года в Москве, в отдельной палате Всесоюзного онкологического центра (ныне — Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России) на 52-м году жизни. Похоронен писатель на Кунцевском кладбище Москвы.

Личная жизнь Венички была не менее бурной, чем творческая. Свою первую любовь — Антонину Музыкантскую — он встретил в общежитии ещё во время учёбы в МГУ. Романтические свидания продолжались в течение года. Затем, осенью 1959 года Веня познакомился с Юлией Руновой, ухаживал за ней, предлагал уехать с ним на Кольский полуостров. Однако, в 1961 году они расстались, но чувства не прошли. Будущий писатель пытался затем разыскать свою избранницу, но Юлия сменила адрес. Их встречи возобновились лишь в 1971 году, после того, как Рунова вышла замуж и родила дочь.

В 1964 году у Венедикта начались отношения с Валентиной Васильевной Зимаковой (1942-2000), уроженкой с. Караваево того самого Петушинского р-на Владимирской обл., которую он представил матери как свою жену. 3 января 1966 года у них родился сын – Венедикт Ерофеев-младший, и в феврале они оформил брак, после чего поселились в д. Мышлино Владимирской обл. Но Ерофеев почти не виделся с женой и сыном, скитался по квартирам своих друзей и знакомых, много пил. В результате чего в 1975 году семья распалась.

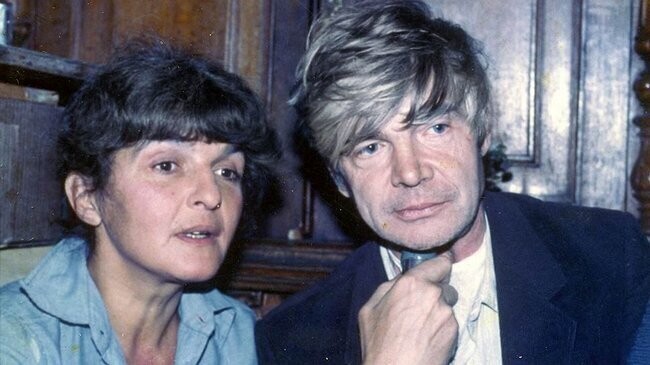

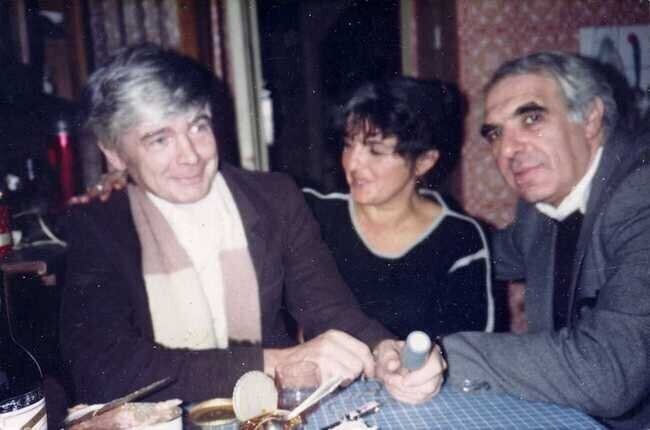

Второй женой писателя стала его давняя подруга Галина Павловна Носова (1941-1993). Их брак был заключен 21 февраля 1976 года. Галина прописала Веничку в Москве, сделала ему паспорт и военный билет. То есть, он официально стал москвичом, а через год молодые получили 2-комнатную квартиру. Она заботилась о нём и терпела частые застолья, друзей и выпивку, к тому же, Ерофеев так до конца и не разорвал отношений с Руновой. Были у него и другие женщины.

В 1979 году они с Галиной гостили в Кировске у брата Венички – Юрия. Злоупотребление спиртным привело к тому, что на Рождество 1979 года писатель попал в больницу с диагнозом «белая горячка». Судя по дневникам, он пил каждый день с утра до вечера то «красненькую», то «имбирную».

В 1982 году Ерофеев, по настоянию родных, прошёл курс лечения от алкоголизма в московской клинике. Казалось, что личная жизнь после этого наладится. Но после выписки Венедикт с другом – Николаем Мельниковым – отправился в плавание по северным рекам и озерам к Белому морю. Во время вояжа писатель тосковал по Юлии, писал ей письма с признаниями в любви.

По возвращении из путешествия атмосфера в семье накалилась настолько, что супруги даже собирались развестись и разменять квартиру. Но обошлось. Веня-младший в это время учился в школе-интернате в Москве. Венедикт-старший старался его навещать, присутствовал на 17-летии сына.

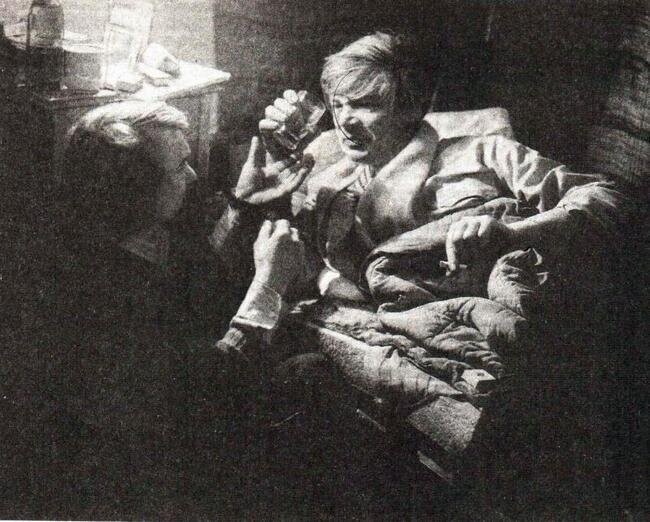

Но в 1983 году писатель вновь попал на лечение от алкогольной интоксикации в подмосковный пансионат. Весной того же года жена определила его в психиатрическую больницу.

По возвращении из путешествия атмосфера в семье накалилась настолько, что супруги даже собирались развестись и разменять квартиру. Но обошлось. Веня-младший в это время учился в школе-интернате в Москве. Венедикт-старший старался его навещать, присутствовал на 17-летии сына.

Но в 1983 году писатель вновь попал на лечение от алкогольной интоксикации в подмосковный пансионат. Весной того же года жена определила его в психиатрическую больницу.

А затем у Венички появилась муза – подруга Наталья Александровна Шмелькова. Его женщины были хорошо знакомы и после его ухода из жизни всячески поддерживали друг друга.

Галина Носова через 3 года после смерти мужа покончила с собой, выбросившись с балкона их квартиры на 13-м этаже на Флотской улице.

Память о писателе

Книги Венедикта Ерофеева переведены более чем на 30 языков мира. Его называли человеком мировой скорби, совестью нации, последним представителем русской литературы, люмпен-аристократом, поэтом пригородных поездов и дешёвого спиртного, трагическим гулякой, так и не нашедшим дорогу в Кремль.

Книги Венедикта Ерофеева переведены более чем на 30 языков мира. Его называли человеком мировой скорби, совестью нации, последним представителем русской литературы, люмпен-аристократом, поэтом пригородных поездов и дешёвого спиртного, трагическим гулякой, так и не нашедшим дорогу в Кремль.

Польский и британский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Павел Павликовский снял о Ерофееве д/ф «Москва — Петушки» (1989-91).

На здании пединститута во Владимире в честь Ерофеева установлена мемориальная доска.

На здании пединститута во Владимире в честь Ерофеева установлена мемориальная доска.

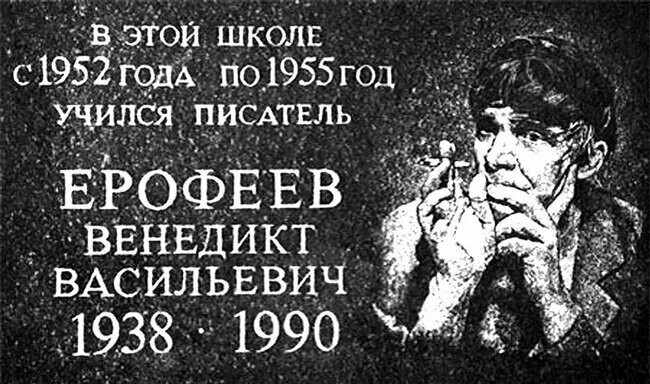

С 1999 года в Кировске совместно с Мурманским отделением Союза российских писателей ежегодно проводятся Ерофеевские литературные праздники. 11 мая, в день его смерти, собираются почитатели таланта писателя для возложения цветов к мемориальной доске, установленной на здании школы №1, которую он окончил.

11 мая 2000 года, в 10-ю годовщину со дня смерти писателя в Москве, в сквере на площади Борьбы, была открыта скульптурная группа, посвящённая героям поэмы «Москва — Петушки», с надписью: «Нельзя доверять мнению человека, который ещё не успел похмелиться».

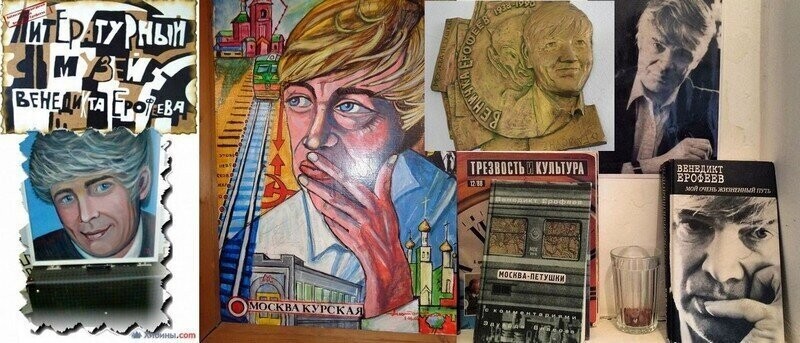

24 октября 2001 года в Центральной библиотеке им. М. Горького Кировска открылся Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева. Его экспозиция "Кировск–Москва–Петушки" включает в себя тематические разделы: "Венедикт Ерофеев в Хибинах", "Годы учёбы", "На Владимирской земле", "Москва–Петушки" — энциклопедия русской жизни 1960-х годов", "Друзья Ерофеева", "Уход в бессмертие", "Произведения Венедикта Ерофеева в театрах мира".

Ерофееву посвящена сцена для ансамбля солистов и женского хора «История статира» (2007) белорусского композитора Виктора Копытько (тексты из Священного Писания и белорусского фольклора, с посвящением: «В честь Венедикта Ерофеева»). В 2012 году Копытько написал ещё и пьесу для 2-х исполнителей и tape под названием «Завет», использующую текст поэмы «Москва — Петушки» (глава «Москва. На пути к Курскому вокзалу»)

Российский рок-музыкант, солист одноимённой рок-группы Игорь «Купер» Куприянов исполнил песню «Москва — Петушки» (альбом «Дым над Москвой», зап. 2005 г., вышел в ноябре 2008).

Российский рок-музыкант, солист одноимённой рок-группы Игорь «Купер» Куприянов исполнил песню «Москва — Петушки» (альбом «Дым над Москвой», зап. 2005 г., вышел в ноябре 2008).

Российский композитор и пианистка Настасья Хрущёва по текстам Ерофеева написала пьесу для маримбы и конфузливого угашателя энергий «Медленно и неправильно».

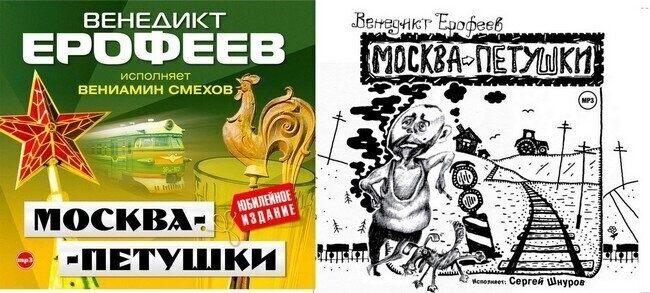

Актёр Вениамин Смехов и поэт и музыкант Сергей Шнуров отдельно друг от друга озвучили аудиокнигу «Москва — Петушки».

Актёр Вениамин Смехов и поэт и музыкант Сергей Шнуров отдельно друг от друга озвучили аудиокнигу «Москва — Петушки».

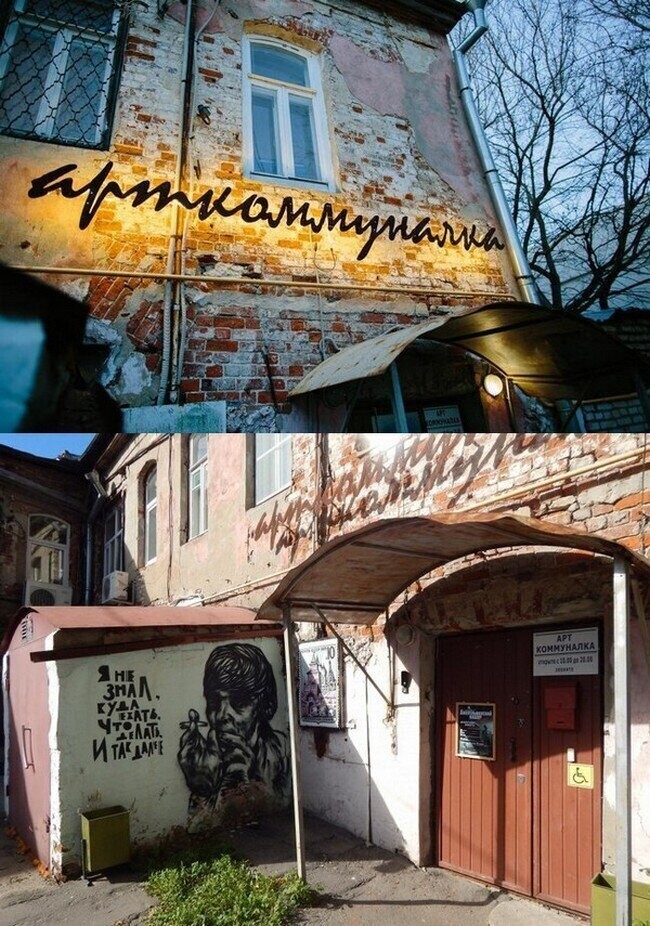

В декабре 2011 года в Коломне, на ул. Октябрьской Революции, был обоснован музей-резиденция «АРТКОММУНАЛКА. Ерофеев и другие», посвящённый памяти писателя. Дом, где находится музей, примечателен тем, что стал поворотным в его судьбе — здесь в винном отделе магазина «Огонёк» Ерофеев, отчисленный в 1963 году из Коломенского пединститута, навсегда перестал быть студентом и стал чернорабочим. Именно отсюда начался его «очень жизненный путь».

Первое исследование, посвящённое поэме «Москва — Петушки», появилось задолго до того, как она была опубликована в СССР. В 1981 году в сборнике славистики университета Иерусалима Slavica Hierosolymitana появилась статья Бориса Гаспарова и Ирины Паперно под названием «Встань и иди». Исследование посвящено соотношению текста поэмы с Библией и творчеством Ф.М. Достоевского.

Самой крупной написанной за рубежом работой, посвящённой Ерофееву, является диссертация израильского литературоведа Светланы Гайсер-Шнитман «Венедикт Ерофеев. „Москва — Петушки“, или „The Rest is Silence“. Thèse…» (1989).

Самой крупной написанной за рубежом работой, посвящённой Ерофееву, является диссертация израильского литературоведа Светланы Гайсер-Шнитман «Венедикт Ерофеев. „Москва — Петушки“, или „The Rest is Silence“. Thèse…» (1989).

В России основные исследования творчества Ерофеева также были связаны с изучением центрального его произведения — поэмы «Москва — Петушки». Среди первых критических работ стоит статья Андрея Зорина «Пригородный поезд дальнего следования» («Новый мир» №5 за 1989), где говорится о том, что появление «Москва — Петушки» свидетельствует о «творческой свободе и непрерывности литературного процесса», несмотря ни на какие трудности.

Русский писатель-постмодернист Виктор Пелевин написал эссе «Икстлан — Петушки» («Независимая газета», 1993), в котором исследовал параллели между произведением Ерофеева и творчеством американского писателя Карлоса Кастанеды («Путешествие в Икстлан»).

Самый пространный комментарий к поэме принадлежит писателю и литературоведу Эдуарду Власову. Он был опубликован в 2000 году издательством «Вагриус» в приложении к основному тексту.

В фэнтезийном романе Олега Кудрина «Код от Венички» («Олимп-АСТрель», 2009), написанном в постмодернистском духе, в «сакральных текстах» Венедикта Васильевича находится объяснение едва ли не всем тайнам мироздания.

В 2005 году в альманахе «Живая Арктика» (№1, «Хибины — Москва — Петушки») опубликована «Летопись жизни и творчества Венедикта Ерофеева» (составитель Валерий Берлин).

В 2008 году на т/к «Культура», в цикле документальных проектов о мастерах культуры, о жизни и творчестве писателя был снят д/ф «Венедикт Ерофеев. Острова»

В марте 2013 года к 75-летию Ерофеева в театре «Ленком» состоялась премьера спектакля "Вальпургиева ночь" по мотивам произведений писателя, и главного из них — "Москва — Петушки". Объединив сразу несколько культовых произведений, а также дневники Венедикта Васильевича, режиссер Марк Захаров перенёс фантазии на тему странностей русской жизни на сцену своего театра.

Русский писатель-постмодернист Виктор Пелевин написал эссе «Икстлан — Петушки» («Независимая газета», 1993), в котором исследовал параллели между произведением Ерофеева и творчеством американского писателя Карлоса Кастанеды («Путешествие в Икстлан»).

Самый пространный комментарий к поэме принадлежит писателю и литературоведу Эдуарду Власову. Он был опубликован в 2000 году издательством «Вагриус» в приложении к основному тексту.

В фэнтезийном романе Олега Кудрина «Код от Венички» («Олимп-АСТрель», 2009), написанном в постмодернистском духе, в «сакральных текстах» Венедикта Васильевича находится объяснение едва ли не всем тайнам мироздания.

В 2005 году в альманахе «Живая Арктика» (№1, «Хибины — Москва — Петушки») опубликована «Летопись жизни и творчества Венедикта Ерофеева» (составитель Валерий Берлин).

В 2008 году на т/к «Культура», в цикле документальных проектов о мастерах культуры, о жизни и творчестве писателя был снят д/ф «Венедикт Ерофеев. Острова»

В марте 2013 года к 75-летию Ерофеева в театре «Ленком» состоялась премьера спектакля "Вальпургиева ночь" по мотивам произведений писателя, и главного из них — "Москва — Петушки". Объединив сразу несколько культовых произведений, а также дневники Венедикта Васильевича, режиссер Марк Захаров перенёс фантазии на тему странностей русской жизни на сцену своего театра.

В 2018 году, к 80-летию автора вышло первое жизнеописание писателя — книга Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского «Венедикт Ерофеев: посторонний». Книга была отмечена самой крупной российской литературной премией — «Большая книга».

Награды и премии В. Ерофеева:

2010 — Литературная премия "НОС" («НОвая Словесность») — ежегодная премия, основанная благотворительным Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском. Премия — приоритетный проект Фонда, входящий составной частью в его просветительскую программу «Книжный мир». Категория: «Выбор экспертов» — поэма в прозе «Москва — Петушки» (1973).

2010 — Литературная премия "НОС" («НОвая Словесность») — ежегодная премия, основанная благотворительным Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском. Премия — приоритетный проект Фонда, входящий составной частью в его просветительскую программу «Книжный мир». Категория: «Выбор экспертов» — поэма в прозе «Москва — Петушки» (1973).

Библиография В. Ерофеева:

Повести:

«Записки психопата» (1956-58, опубликованы в сокращённом виде в 2000 году, в полном виде — в 2004, как отмечал писатель, «его первое заслуживающее внимания сочинение, начатое в 17-летнем возрасте, самое объёмное и самое нелепое из написанного», имеет форму дневника).

«Благая весть» («Благовествование) (1962, сохранилась не полностью). Рукопись, содержавшую 13 глав, писатель отдал на хранение приятелю — Владиславу Цедринскому (1940–2010, упоминается в «Москве — Петушках» в главе «Орехово-Зуево — Крутое»). Впоследствии её вернули и снова потеряли вместе с частью архива. После смерти автора обнаружились 4 главы повести. Позже 5-я глава нашлась в Италии, а 6-я - в Болгарии. Издана а 1995 г. в записных книжках.

«Москва — Петушки» (поэма в прозе, 1970; опубликована в Израиле в 1973, в СССР — в 1988-89).

«Дмитрий Шостакович» (роман, не закончен, не опубликован). По словам автора, «Шостакович там потому, что по ходу дела начинались сцены не совсем цензурного свойства, и вместо того чтобы описывать то, что не годится для печати, я начинал говорить о Шостаковиче. О том, что такой-то Шостакович — лауреат там трам-пам-пам, почётный командор ордена Почётного легиона, почётный член итальянской академии Санта-Чечилия и всё такое… Одним словом, о Шостаковиче шла речь, пока не кончалась непристойная сцена. Как только она кончалась, повествование продолжалось дальше. Очень весёлое повествование».

Повести:

«Записки психопата» (1956-58, опубликованы в сокращённом виде в 2000 году, в полном виде — в 2004, как отмечал писатель, «его первое заслуживающее внимания сочинение, начатое в 17-летнем возрасте, самое объёмное и самое нелепое из написанного», имеет форму дневника).

«Благая весть» («Благовествование) (1962, сохранилась не полностью). Рукопись, содержавшую 13 глав, писатель отдал на хранение приятелю — Владиславу Цедринскому (1940–2010, упоминается в «Москве — Петушках» в главе «Орехово-Зуево — Крутое»). Впоследствии её вернули и снова потеряли вместе с частью архива. После смерти автора обнаружились 4 главы повести. Позже 5-я глава нашлась в Италии, а 6-я - в Болгарии. Издана а 1995 г. в записных книжках.

«Москва — Петушки» (поэма в прозе, 1970; опубликована в Израиле в 1973, в СССР — в 1988-89).

«Дмитрий Шостакович» (роман, не закончен, не опубликован). По словам автора, «Шостакович там потому, что по ходу дела начинались сцены не совсем цензурного свойства, и вместо того чтобы описывать то, что не годится для печати, я начинал говорить о Шостаковиче. О том, что такой-то Шостакович — лауреат там трам-пам-пам, почётный командор ордена Почётного легиона, почётный член итальянской академии Санта-Чечилия и всё такое… Одним словом, о Шостаковиче шла речь, пока не кончалась непристойная сцена. Как только она кончалась, повествование продолжалось дальше. Очень весёлое повествование».

Рассказ: «У моего окна». Написан во время обучения писателя в Орехово-Зуевском пединституте. Значительная часть текста утеряна. По свидетельству Ю. Руновой, рассказ имел вариант названия «У моего стекла». (Опубликован: «Венедикт Ерофеев. Малая проза». Изд. «Захаров», 2005).

Поэзия:

«Отпуск» (журнал «Человек и природа» №6 за 1989 г.);

« Признание» (журнал «Человек и природа» №6 за 1989 г.);

Поэзия:

«Отпуск» (журнал «Человек и природа» №6 за 1989 г.);

« Признание» (журнал «Человек и природа» №6 за 1989 г.);

«Подвиг Асхата Зиганшина» (студент 2-го курса Орехово-Зуевского пединститута Ерофеев «посвятил» поэму (тогда автором она не была озаглавлена) 49-дневной эпопее дрейфа 4-х советских солдат на самоходной барже Т-36, закончившегося в итоге кругосветным путешествием «великолепной четвёрки». Спасли их 7.03.1960 г., но 9 дней Советское правительство решало, как относиться к солдатам, ожидавшим своей участи в Сан-Франциско. В публикации от 16.03.1960 г. газеты «Известия» и телеграмме Н.С. Хрущёва — Зиганшин и его товарищи официально были признаны героями. Но последовавший за этим решением безудержный и полный штампов шквал статей в советской прессе в итоге вылился в ряд «народных откликов»: песню-пародию В.С. Высоцкого «Суров же ты, климат охотский», пародией «Зиганшин-рок» на хит «Rock around the clock» Билла Хейли и группы «Кометы» и т.д. Стихи были размещены на один день в Красном уголке общежития, на следующий день их сняли, но автора не тронули. Опубликовано изд. «Захаров», 2005);

«Гавр» (опубликовано в 2005 г.).

«Гавр» (опубликовано в 2005 г.).

Пьесы:

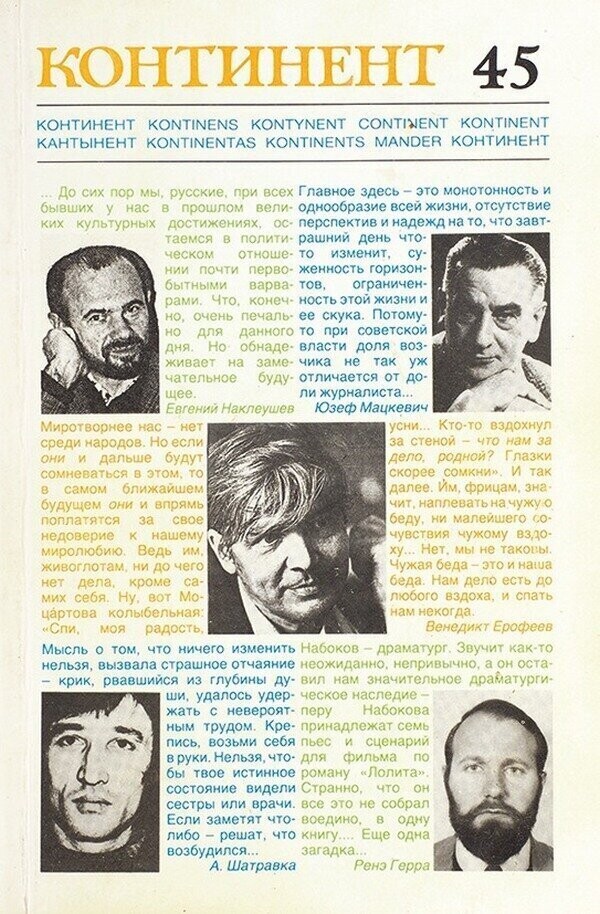

«Вальпургиева ночь, или Шаги командора» (трагедия, опубликована в Париже в 1985, на родине — в 1989). Само название пьесы указывает на её литературные и музыкальные источники, «высокие образцы» мировой культуры – «Фауст» Иоганна В. Гёте и «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина, поэзия А. Блока и симфонические сочинения поздних романтиков (Г. Берлиоз, Г. Малер, А. Брукнер). В основе пьесы — эпизод Вальпургиевой ночи, оказавшийся особенно близким душе рядового советского читателя и вошедший в политическую народно-диссидентскую мифологию в первую очередь потому, что дьявольское действо на горе Брокен происходило в канун главного идеологического праздника страны и окрашивало в зловещие тона первомайский рассвет. Согласно вводной авторской ремарке, «всё происходит 30 апреля, потом ночью, потом в часы первомайского рассвета». В полном соответствии основным элементам сюжетосложения и пятиактной структурой: 1-й акт — экспозиция, 2-ой — завязка, 3-й — развитие действия, 4-й — кульминация, 5-й — трагедийная развязка «с выносом трупов и духовным прозрением героя». «Диссиденты, или Фанни Каплан» («Фанни Каплан, или Диссиденты») (1991, не закончена). Задумывалась писателем как 1-я часть трилогии «Drei Nachte» («Три ночи»). Сокращенный вариант пьесы был опубликован в «Московском наблюдателе» (№2 за 1991). Самый полный вариант фрагментов был напечатан в журнале «Континент» (№67 за 1991), позже был перепечатан в книге «Оставьте мою душу в покое» (1995). Публикации были подготовлены по подборке из архива писателя, сделанной его вдовой Г. Ерофеевой. По воспоминаниям Н. Шмельковой, 23.04.1990 г. в онкоцентр к писателю приезжал гл. редактор «Континента» Владимир Максимов с просьбой дать для публикации «Фанни Каплан». Ерофеев уже не мог доработать пьесу, но текст дал. По-видимому, опубликованный в журнале вариант и является наиболее полным.

«Вальпургиева ночь, или Шаги командора» (трагедия, опубликована в Париже в 1985, на родине — в 1989). Само название пьесы указывает на её литературные и музыкальные источники, «высокие образцы» мировой культуры – «Фауст» Иоганна В. Гёте и «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина, поэзия А. Блока и симфонические сочинения поздних романтиков (Г. Берлиоз, Г. Малер, А. Брукнер). В основе пьесы — эпизод Вальпургиевой ночи, оказавшийся особенно близким душе рядового советского читателя и вошедший в политическую народно-диссидентскую мифологию в первую очередь потому, что дьявольское действо на горе Брокен происходило в канун главного идеологического праздника страны и окрашивало в зловещие тона первомайский рассвет. Согласно вводной авторской ремарке, «всё происходит 30 апреля, потом ночью, потом в часы первомайского рассвета». В полном соответствии основным элементам сюжетосложения и пятиактной структурой: 1-й акт — экспозиция, 2-ой — завязка, 3-й — развитие действия, 4-й — кульминация, 5-й — трагедийная развязка «с выносом трупов и духовным прозрением героя». «Диссиденты, или Фанни Каплан» («Фанни Каплан, или Диссиденты») (1991, не закончена). Задумывалась писателем как 1-я часть трилогии «Drei Nachte» («Три ночи»). Сокращенный вариант пьесы был опубликован в «Московском наблюдателе» (№2 за 1991). Самый полный вариант фрагментов был напечатан в журнале «Континент» (№67 за 1991), позже был перепечатан в книге «Оставьте мою душу в покое» (1995). Публикации были подготовлены по подборке из архива писателя, сделанной его вдовой Г. Ерофеевой. По воспоминаниям Н. Шмельковой, 23.04.1990 г. в онкоцентр к писателю приезжал гл. редактор «Континента» Владимир Максимов с просьбой дать для публикации «Фанни Каплан». Ерофеев уже не мог доработать пьесу, но текст дал. По-видимому, опубликованный в журнале вариант и является наиболее полным.

Эссе:

«Василий Розанов глазами эксцентрика» («Я вышел из дому…») (1973, журнал "Вече", опубликовано в СССР в 1989); «Краткая автобиография» (1989); «Саша Чёрный и другие» (эссе 1982 года о поэте Саше Черном, опубликовано в журнале "Континент", №67 за 1991); «Об Иосифе Бродском» («Нобелевский комитет ошибается только один раз в году...») (текст построен на дневниковых записях — отзывах знакомых писателя «от физика-атомщика до церковного сторожа» о поэзии Бродского, 1987, издан СПб.: изд. «Серебряный век», 1991); «Моя маленькая лениниана» (коллаж из сочинений В.И. Ленина, издан в Париже в 1988, в России в 1991); «Записные книжки» («Бесполезное ископаемое. Из записных книжек» — составлено на основе записных книжек за 1959-70 и 1972-78 гг.). В книгу входят выдержки из записных книжек писателя, которые он вёл не один десяток лет. Это «не просто хорошая проза, а вкусная и здоровая пища». (Вышли в 2005-07 гг. в издательстве «Захаров»); «Личное и общественное в поэме Маяковского «Хорошо!»» («Письменная работа» — сочинение, написанное Ерофеевым 01.06.1961 г. при поступлении на з/о филфака Владимирского Государственного Педагогического Университета (ВГПИ). Приемной комиссией оценено на «отлично») (изд. «Захаров», 2005).

«Василий Розанов глазами эксцентрика» («Я вышел из дому…») (1973, журнал "Вече", опубликовано в СССР в 1989); «Краткая автобиография» (1989); «Саша Чёрный и другие» (эссе 1982 года о поэте Саше Черном, опубликовано в журнале "Континент", №67 за 1991); «Об Иосифе Бродском» («Нобелевский комитет ошибается только один раз в году...») (текст построен на дневниковых записях — отзывах знакомых писателя «от физика-атомщика до церковного сторожа» о поэзии Бродского, 1987, издан СПб.: изд. «Серебряный век», 1991); «Моя маленькая лениниана» (коллаж из сочинений В.И. Ленина, издан в Париже в 1988, в России в 1991); «Записные книжки» («Бесполезное ископаемое. Из записных книжек» — составлено на основе записных книжек за 1959-70 и 1972-78 гг.). В книгу входят выдержки из записных книжек писателя, которые он вёл не один десяток лет. Это «не просто хорошая проза, а вкусная и здоровая пища». (Вышли в 2005-07 гг. в издательстве «Захаров»); «Личное и общественное в поэме Маяковского «Хорошо!»» («Письменная работа» — сочинение, написанное Ерофеевым 01.06.1961 г. при поступлении на з/о филфака Владимирского Государственного Педагогического Университета (ВГПИ). Приемной комиссией оценено на «отлично») (изд. «Захаров», 2005).

Экранизация: «Москва — Петушки»/Moskau — Petuschki (1991, ТВ Германии, реж.: Йенс Карл Элерс).

Источники:

А. Куликов. «Инвентаризация мира в поэме В. Ерофеева «Москва-Петушки»»;

О. Лекманов, М. Свердлов, И. Симановский. «Венедикт Ерофеев: посторонний».

https://ast-ru.turbopages.org/s/ast.ru/news/nnn-m10-y18-biografiya-venedikta-erofeeva/;

https://ria.ru/20131024/971875593.html;

https://magazines-gorky-media.turbopages.org/s/magazines.gorky.media/znamia/2019/10/ya-ne-speshu.html;

https://www.1tv.ru/news/2015-03-17/21416-v_teatre_lenkom_premiera_spektakl_po_znamenitoy_povesti_venedikta_erofeeva_moskva_petushki;

https://historyporn.d3.ru/venedikt-erofeev-posle-premery-spektaklia-valpurgieva-noch-ili-shagi-komandora-v-teatre-na-maloi-bronnoi-1989-god-moskva-1921692/;

https://www.eg.ru/tag/venedikt-erofeev/;

https://24smi.org/celebrity/68546-venedikt-erofeev.html;

https://www.livelib.ru/author/1777-venedikt-erofeev;

https://fantlab.ru/autor16385

А. Куликов. «Инвентаризация мира в поэме В. Ерофеева «Москва-Петушки»»;

О. Лекманов, М. Свердлов, И. Симановский. «Венедикт Ерофеев: посторонний».

https://ast-ru.turbopages.org/s/ast.ru/news/nnn-m10-y18-biografiya-venedikta-erofeeva/;

https://ria.ru/20131024/971875593.html;

https://magazines-gorky-media.turbopages.org/s/magazines.gorky.media/znamia/2019/10/ya-ne-speshu.html;

https://www.1tv.ru/news/2015-03-17/21416-v_teatre_lenkom_premiera_spektakl_po_znamenitoy_povesti_venedikta_erofeeva_moskva_petushki;

https://historyporn.d3.ru/venedikt-erofeev-posle-premery-spektaklia-valpurgieva-noch-ili-shagi-komandora-v-teatre-na-maloi-bronnoi-1989-god-moskva-1921692/;

https://www.eg.ru/tag/venedikt-erofeev/;

https://24smi.org/celebrity/68546-venedikt-erofeev.html;

https://www.livelib.ru/author/1777-venedikt-erofeev;

https://fantlab.ru/autor16385

Ссылки по теме:

- В погоне за редким именем родители явно перестарались

- Это интересно: в честь кого названы герои мультфильмов

- 15 любопытных фактов о русских писателях

- Семья из Новокузнецка назвала сына Ковидом

- Что означают популярные женские американские имена

реклама

Прочитал с удовольствием.

За Кандалакшу узнал впервые, удивлён.

Конечно, бывают и такие, кому одинаково любо и утром, и вечером, и восходу они рады, и закату тоже рады, – так это уж просто мерзавцы, о них и говорить-то противно. Ну уж, а если кому одинаково скверно – и утром, и вечером – тут уж я не знаю, что и сказать, это уж конченный подонок и мудозвон. Потому что магазины у нас работают до девяти, а Елисеевский – тот даже до одиннадцати, и если ты не подонок, ты всегда сумеешь к вечеру подняться до чего-нибудь, до какой-нибудь пустяшной бездны".

Мне это нравится. Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые.

Это вселяет в меня чувство законной гордости… Можно себе представить, какие глаза там. Где все про-дается и все покупается:…глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза… Девальвация, безработица, пауперизм… Смотрят исподлобья, с неутихающей заботой и мукой – вот какие глаза в мире чистогана…

Зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навыкате, но – никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий – эти глаза не сморгнут. Им все божья роса…

Мне нравится мой народ. Я счастлив, что родился и возмужал под взглядами этих глаз".

Жаль, что можно поставить только один плюс.

Венедикт Ерофеев "Москва - Петушки"