499

65

1

В прошлых частях я показывал Гянджу (Кировабад, Елизаветполь) - Второй город у "соседей". Но про Гюмри будет 5 частей: местами очаровательный, местами до холода жуткий, мне он понравился настолько же больше Гянджи, насколько Баку понравился мне больше Еревана.

Предыдущая часть тут

Предыдущая часть тут

Во многих постсоветских странах есть такая сущность - Второй город. Как правило это культурная столица и оплот национального духа (Питер, Тарту, Каунас, Гюмри, Гянджа, Ош), реже - напротив, самый космополитичный (Алма-Ата) или обрусевший город страны (Даугавпилс, Гомель, Харьков, Бельцы, Батуми, Гюмри, Худжанд), что однако может не мешать ему быть культурной столицей (Харьков, Гюмри, Худжанд). Ну, а теперь заметьте, что во всех трёх списках значится Гюмри, он же советский Ленинакан и царский Александрополь - второй по величине (120 тыс. жителей) город Армении в 130 километрах от Еревана на реке Ахурян, центр марза (уезда) Ширак. Он здесь и культурный центр, и армянский национальный оплот, и редкий в мононациональной стране город, где заметны русские да к тому же стоит крупнейшая заграничная военная база России.

Ширак - это не только президент Франции из 1990-х, но и одна из исторических областей Армении, гавар (уезд) ашхара (провинции) Айрарат, по мотивам которого ныне создана одноимённая область. В нынешней Армении Ширак расположен будто бы на отшибе, на дальнем конце Айраратской долины, откуда самого Арарата почти никогда не видать. Но в Великой Армении Ширак был сердцем, и по ту сторону Ахерона... то есть Ахуряна лежат руины древней столицы Ани. Фактически, Ширак - последний уцелевший уголок Западной Армении, не доставшийся туркам, и Гюмри - метафизический преемник Ани. Его древнее имя Кумайри намекает на киммерийцев, возможно бывших союзниками скифов - если те пришли в Закавказье вдоль Каспия, то эти - вдоль Чёрного моря. Ну а достоверно Кумайри впервые упоминается в 773-75 годах в контексте восстания против арабов, однако руины Кумайрийской базилики старше как минимум на сотню лет. Большую часть своей истории Кумайри был заурядным селением, эпоху русско-персидских войн встретив северным пограничьем Эриваньского ханства, которое Россия присоединила уже 1804 году. До остальной территории ханства дело дошли лишь в 1826 году, и Гюмри (как называли Кумайри тюрки) стал заселяться лишь с 1829 года. Армянские репатрианты ехали сюда не из Ирана, а из Османской империи - Эрзурума, Карса и Тигранакерта (Диярбакыра), привозя с собой западный диалект, традиции и религию. В 1837 году рядом была заложена крепость, строительство которой посетил лично государь император Николай I в ходе своего визита на Кавказ. А заодно дал имя: в Закавказье уже был Елизаветполь, названный в честь супруги его брата и предшественника, а появился ещё и Александрополь в честь императрицы Александры Фёдоровны, урождённой Фредерики Луизы Шарлотты Вильгельмины фон Пруссен. Под защитой крепости разрослась Слободка, уже в 1840 году ставшая городом Александрополем, центром уезда Армянской области и сменившей её Эриваньской губернии. Тогда он был в первую очередь городом военных, тылом в походах на Карс, а когда в 1877 году в составе России оказался и последний, Александрополь сделался узлом дорог. В том числе - железных из Тифлиса на Карс (1898) и Эривань (1900). К тому времени с населением 31 тыс. человек он был чуть крупнее губернской Эривани, а главное - критически отличался от неё национальным составом: будущую столицу армяне и тюрки (азербайджанцы) населяли примерно поровну, здесь же армян было 3/4 жителей, а оставшееся представляли русские (17%), поляки (3%) и так уж и быть немного тюрок (3%), причём происхождения скорее турецкого, чем азербайджанского. По размеру армянской общины Александрополь уступал в Российской империи лишь Тифлису, и в общем здесь кипела жизнь.

Но подвело расположение: турки занимали город в 1918 (с мая по декабрь) и 1920 (ненадолго в декабре) годах, а потому и Первая Армения, и Армянская ССР управлялись из Еревана. Что в общем для нынешнего гостя Армении в плюс - от старой Эривани остались лишь осколки среди микрорайонов из розового туфа, а вот Александрополь сохранился прекрасно, оставшись по сути единственным старинным армянским городом. В 1924 году Александрополь, отметившийся ещё и "красным" Майским восстанием 1920 года, был переименован в Ленинакан и стал развиваться как промышленный центр. Но его фабрики разрушило Спитакское землетрясение, как и большую часть советских районов - в Ленинакане в то страшное утро 7 декабря 1988 года погибло 14 тысяч человек, в полтора раза больше, чем в самом Спитаке. Ленина, что дружил с Ататюрком и сдал ему Карс, армяне из всех советских руководителей ненавидели пуще всего, а потому уже в 1990 году Ленинакан стал Кумайри. Но древнее название не прижилось, а его тюркский вариант Гюмри стал официальным в 1992 году, на пике войны с Азербайджаном, когда и вторжение Турции нависло острым ятаганом. Ну а дальше жизнь, как и всюду, вернулась на круги своя, Гюмри в Армении остался за культурный центр, и даже моя поездка в начале октября выпала на какой-то фестиваль, суть которого мне объяснить никто не смог, но гостями со всей Армении город был прямо-таки переполнен.

Из Еревана сюда удобнее добираться поездом, но я по дороге ещё заскочил в Ереруйк (о нём расскажу сильно позже), и хотя въехал в Гюмри на попутке, началось моё знакомство с городом на автовокзале. Он расположен в южном подбрюшье центра, под огромным рынком, и обойдя рынок слева, можно выйти на главную площадь, а обойдя рынок справа - прийти к началу проспекта Победы, первого в цепочке нескольких улиц, пересекающих город насквозь. У её начала взгляд привлекает новодельный храм Сурб-Наатакац, или Святых Мучеников.

Оказывающийся весьма неожиданным изнутри - это церковь "франков", то есть армяно-католиков, крупная община которых в этом городе была как минимум со времён присоединения к России. Где-то в переулках сохранился старый католический храм (1852-55), теперь не отличимый внешне от жилого дома, а нынешний построили в 2015 году. Интересно, что у обеих церквей посвящения были одинаковые по форме, но разнесённые на 19 веков по сути: старый костёл был посвящён раннехристианским мученикам, а новый - мученикам османского геноцида.

Но именно сюда, а не к площади, мы свернули не ради костёла, а за ликбезом, введение в Гюмри. К костёлу примыкает пара старинных домов:

Правый, построенный в 1869 году, принадлежал армяно-греческой семье Меркуровых. Греки в Армении - национальное меньшинство давнее, с 18 века по приглашению грузинского царя они ехали на рудники Алаверди, и главным центром притяжения для них после Тифлиса стал именно именно город с греческим именем. Самый известный здешний грек - философ Георгий Гурджиев, а двоюродным братом ему приходился советский скульптор Сергей Меркуров, в 1881 году родившийся в этом доме. Поэтому с 1988 года здесь его дом-музей:

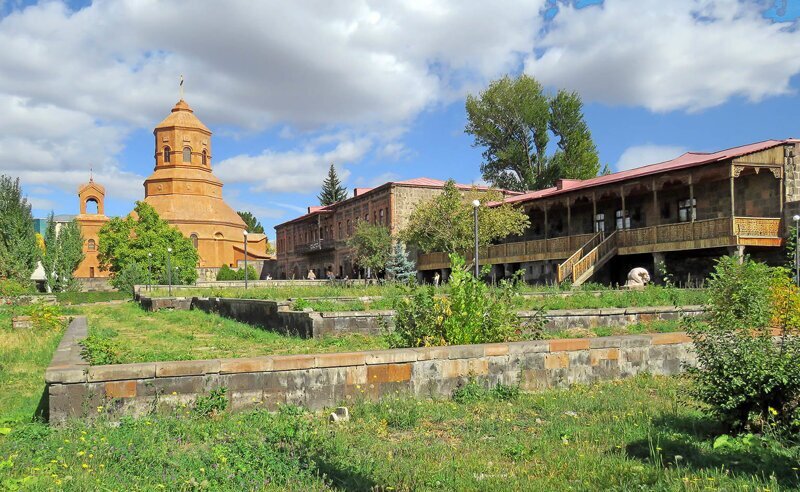

Сосдений дом Дзитохцянов (1872) принадлежал одной из богатейших в городе семье армянских купцов, родоначальник которой Петрос приехал в Россию из западно-армянского села Дзитох. К 1918 году, когда Дзитохцянам пришлось покинуть город, они владели пивоварней, двумя десятками магазинов и баней. При Первой республике здесь располагался приют для беженцев, при Советах - райком, а позже жилые квартиры, и наконец в 1984 году в одном из лучших домов старого Александрополя открылся Музей городского быта, с тех по остающийся главным музеем Гюмри.

Обратите внимание на сам дом с его двухцветной облицовкой: испокон веков армяне предпочитали украшать дворцы и храмы красным туфом, но запасы его к 19 веку исчерпались настолько, что александропольским строителям приходилось разбавлять его чёрным туфом. К 1880-м красного туфа на доступной для тогдашних выработок глубине не осталось вовсе, и как советский Ереван стал Розовым городом, так и царский Александрополь превратился в Чёрный город. Красные вставки - верный маркер того, что дом старше 1880-х годов.

Нижний этаж купеческого дома занимали склады, в которых устроены похожая на тоннель подворотня и каретный "гараж":

Тоннель выводит к лестнице, а лестница поднимается во дворик на уровне второго этажа:

Слева, у фасада, были покои хозяев, и теперь там воссоздан интерьер зажитого дома тех времён. Справа жила, видимо, прислуга, и там теперь просто музей предметов милой старины. В торце - чудаковатая скульптура:

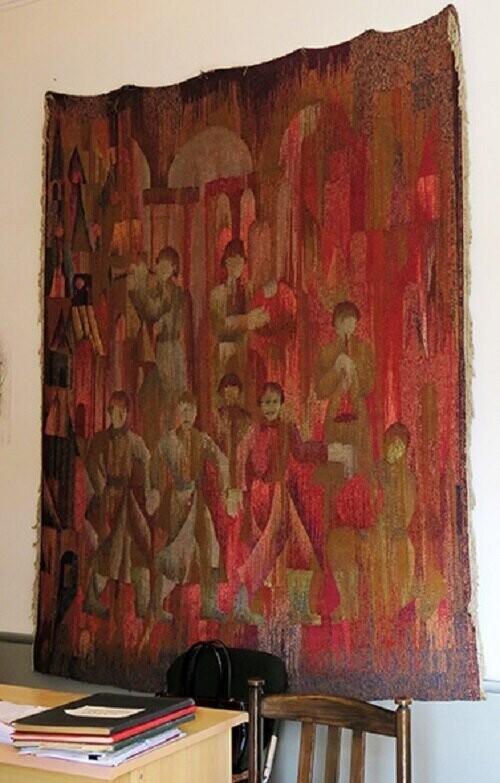

А гобелен - и вовсе в офисе, куда я зашёл оставить рюкзак:

На первый взгляд Музей городского быта в Гюмри напоминает Этнографический музей в Сардарапате. Однако - не только уменьшенный, но и суженный: там - традиционная культура армян в целом, а здесь - конкретно её городской вариант. Ковры и кружева, однако, почти те же:

А ещё - шерстяные носки, совсем не лишние на холодных плато:

Ковры в музее, надо заметить, в основном привозные: местные мастера шили безворсовые карпеты, и даже когда в 1907 году в Александрополе появилась мастерская ворсовых ковров (горгов), её изделия годились разве что для продаже на рынке - купцы побогаче предпочитали везти ковры из Иджевана или Арцаха.

А вот национальный костюм здесь совсем не такой, как в Сардарапате - в Восточной и Западной Армениях он сильно отличался, и там представлен восточный вариант, а здесь - западный. Независимо от географии и пола армянский костюм состоял из двух слоёв - нательного и внешнего, однако их устройство за время жизни под персом или под турком сильно обособилось. Восточные армянки были больше похожи на персиянок, западные - на гречанок или славянок с Балкан. На кадре выше женские манекены облачены в антари (нательное платье), джуппу (верхнее платье с треугольным вырезом), тонкий длинный (до 3м) пояс с надписью (например, инициалы жены и мужа и дата свадьбы), и, самое главное, мезар - передник, без которого выйти на люди было так же стыдно, как с непокрытой головой. На голове же западные армянки носили войлочные шапочки наподобие фесок, к которым пришивались монеты да подвески (варда).

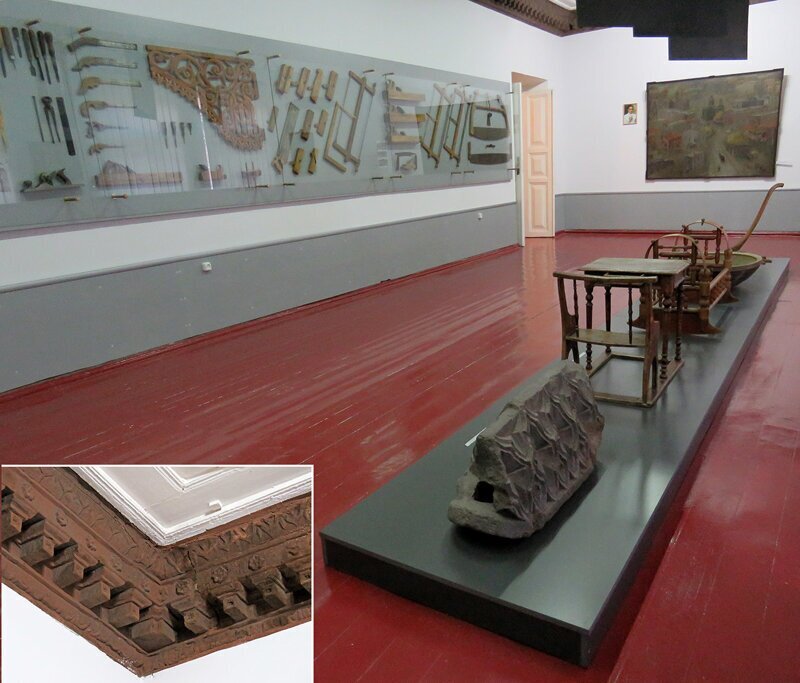

Инструменты портного, сапожника, шапочника. Самым престижным из этих трёх ремесёл считалось последнее - шапки Александрополь чаще продавал, чем покупал.

А вот кем город по-настоящему славился - это строителями. К началу ХХ века одних только каменщиков тут было около 400, самыми известными были династии Андикян, Тамразян, Ароян, Манушян, Костанян:

С их наследием мы ещё познакомимся не в музее.

Как и с творчеством александропольских столяров или плиточников:

Другие ремёсла города - литейное (известнейшими мастерами были Тохмаджяны), кузнечное (Чыплахяны, Лорецяны, Налчаджяны), медное (Антоняны, Жамкочяны, Кечакчяны), жестяное (тут в начале ХХ века потомственных ремесленников потеснили машины).

Были у ремесленников и свои объединения наподобие средневековых цехов, а их флаги над мастерскими служили чем-то вроде фирменного знака.

Но самыми знаменитыми ремесленниками Александрополя оставались ювелиры, традицию которых здесь начали переселенцы из Эрзурума. Серебряный с позолотой кувшин местного мастера Мартироса Тарахчана в 1889 году получил даже медаль Всемирной выставки в Париже.

Особенно впечатляют пояса:

Нынешний Гюмри в Армении отдувается ещё и за музыкальную столицу, но в общем и театральная жизнь кипела в богатом купеческом городе. Так, в 1873 году в постановке трагедии "Сандухт" впервые играли армянские актрисы (Заруи Зуламян и Ерануи Тигранян), а в 1912 была поставлена первая армянская опера "Ануш" Армена Тиграняна.

Но в экспозиции музея сподручнее театры кукол и теней:

Но в экспозиции музея сподручнее театры кукол и теней:

В другой половине дома - просто квартира богатой семьи, в общем-то не так-то сильно отличавшаяся от богатых русских домов той эпохи. Чуть больше ковров и красного цвета:

Отдельные явно восточные предметы, как плошка с бутой:

Неповторимый почерк армянских камнетёсов:

Но в целом совершенно европейский вид:

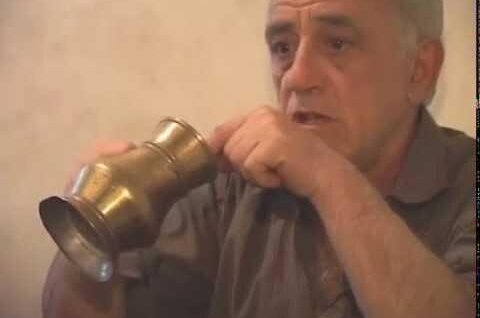

Главный ремесленный бренд современного Гюмри стал популярен, видимо, уже после создания музея - это мушурба, или клклан. Кувшин характерной формы, в Турции мушурба была банным атрибутом, а вот армяне смекнули, что в ней вода дольше остаётся свежей, и стали делать питьевые мушурбы. В Александрополь эту традицию привезла из Эрзурума семья ремесленников Жамкочан, покинувшая Османскую империю после хамидийских погромов.

За последующую сотню лет мушурбы вошли в гюмрийский обиход, искусство их изготовления передавалось по наследству, и вот в 1986 году Сурен Жамкочан изобрёл особую местную разновидность - клклан, что на русский можно было бы перевести как "бульк": к донышку кувшина крепится специальная сфера, под которой всегда есть воздух, и при колебаниях воды, благодаря особой акустике внутри кувшина, выходящие из сферы пузырьки звучно "поют". Мастер Сурен создал клклан уже глубоким стариком, так что в первую очередь этот промысел связан с именем его сына Эдуарда, более известного в Гюмри как просто Эдик. Он делает клкланы не только из меди, но из серебра и даже золота, а дарили их даже главам государств и католикосу Вазгену. Мы, увы, до его мастерской так и не дошли и бульканье клклана я слышал только на чужом видео. Зато на улицах Гюмри есть как минимум два памятника мушурбе - "сухая" статуя и питьевой фонтанчик.

В центр, впрочем, ещё надо дойти, и музей от главной площади отделяет грандиозный рынок, немало кадров с которого вошло в пост о современном колорите Армении: Современная этнография в Армении. Среди торговых рядов примечателен заброшенный советский Мясной пассаж, и совсем не удивлюсь, если сделало его таким Спитакское землетрясение:

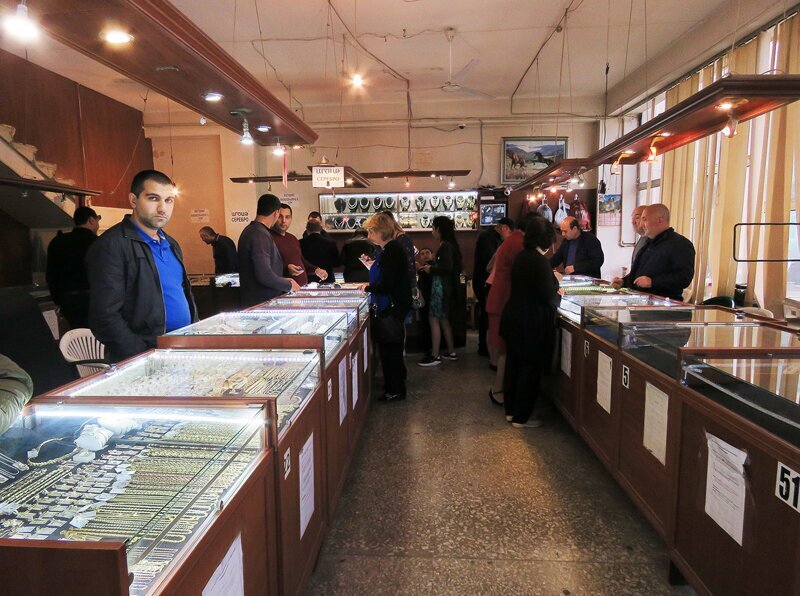

Южная часть рынка, ближе к автовокзалу, в основном продуктовая, северная - скорее вещевая. А чуть в стороне, вне толчеи, есть ещё и рынок золота - современный этап традиций гюмрийский ювелиров.

Может быть, конечно, такое в каждом городе есть (по ювелирным магазинам я как-то не хожу), но в Гюмри рынок золота - вполне себе достопримечательность, пишут о нём в любом путеводителе, а количество покупателей в дни фестиваля можно оценить по кадру выше.

Мимо золотого рынка можно выйти прямиком на главную Вардановскую площадь, а вот из рядов с фруктами, мясом и кофе выныриваешь на широкий бульвар по улице Абовяна. Здесь встречает странноватая Арка 60-летия Ленинакана (1984), поставленная на последний юбилей города под этим названием, и родник Чадренц. Чадряны тоже были ремесленным родом, одними из крупнейших мастеров строительного дела Александрополя и Карса, и изваяли этот родник в начале ХХ века как памятник русско-армянскому братству в войнах с Ираном и Турцией. При Советах он был разрушен, причём скорее землетрясениями, чем людьми, но в 1999-2012 годах мэром Гюмри был Вардан Гукасян, потомок Чадрянов, при котором и был воссоздан фонтан.

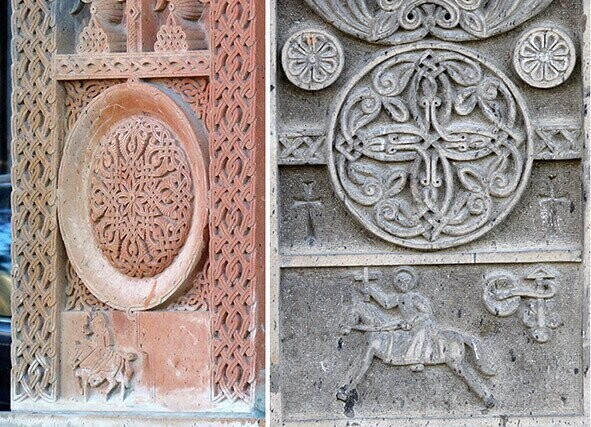

Вдоль ближайшего дома тянется ряд хачкаров:

И кони у их оснований напоминают о том, что это реплика хачкаров Джульфы, крупнейшего в мире армянскому некрополя, которому не повезло оказаться во враждебном Азербайджане. В начале 2000-х годов Джульфинское кладбище было уничтожено, и чтобы понять масштабы утраты - вот мой пост про знаменитый Норатус: Севан. Часть 2: Норатус, а Джульфа была ещё масштабнее. Реплики джульфинских хачкаров в Армении попадаются тут и там - кое-что я показывал, например, в Ереване.

Напротив трагического монумента расположился комический - это Полоз Мукуч, как бы дающий ответ на вопрос, кто придумывает анекдоты. Гюмри в Армении ещё и столица юмора, и сделали его таким вполне конкретные люди. Мукуч Длиннюк (именно так переводится "полоз"), на самом деле Мкртич Мелконян, был сыном серебряных дел мастера, но ремесло отца освоить так и не сумел и как позор семьи пошёл торговать фруктами. С людьми работать у него получилось куда как лучше, чем с металлом, и вскоре обаятельного острослова и паяца знал весь базар, а дальше и за прилавком стоять надобность отпала: Мукуч стал живой достопримечательностью. Вскоре оказалось, что он такой ещё и не один - в Александрополе начала ХХ века образовалась целая компания городских шутов, непотопляемых паяцев, моментально и остроумно комментировавших любое событие и попадавших в ситуации одна другой чудней. Известны имена многих из них - Цитро Алек, Хелар Симон, Джхер Хачик или просто Сирожа. Но Полоз так и остался "королём шутов", героем анекдотов, многими из которых, скорее всего, армяне были обязаны его коллегам. Ну а похороны шута в 1931 году закончились грандиозной пьянкой, в которой только первый тост за упокой поднимали в четыре сотни кубков...

Выходящий на площадь торец длинного дома, вдоль которого тянутся хачкары, отмечает Стена Анекдотов:

В переулке видна школа №6, бывшая Ольгинская гимназия, над украшением которой трудились Чадряны, и где-то там же стоял старый франкский костёл:

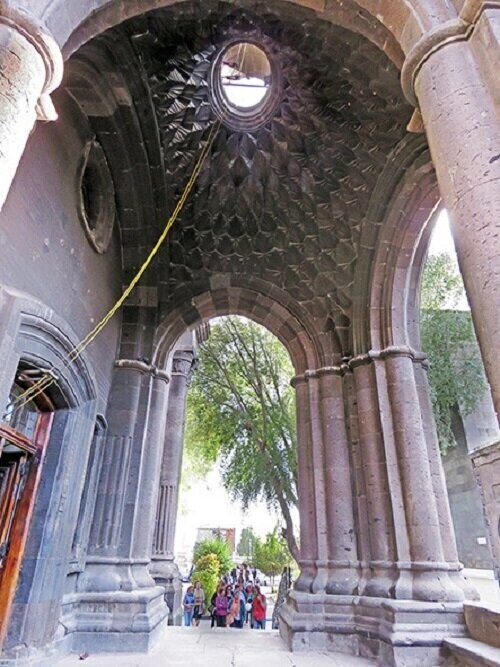

Бульвар же замыкает церковь Сурб-Аменапркич (1860-73), или Христа Спасителя, построенная на средства горожан вообще и купцов Дрампянов в частности якобы по образцу Анийского собора. Хотя на мой взгляд похожа на него не больше, чем любой другой армянский храм подобной конструкции - наверное, уместнее считать её не репликой, а преемником:

Перед храмом - мрачный памятник (2007) жертвам Спитакского землетрясения:

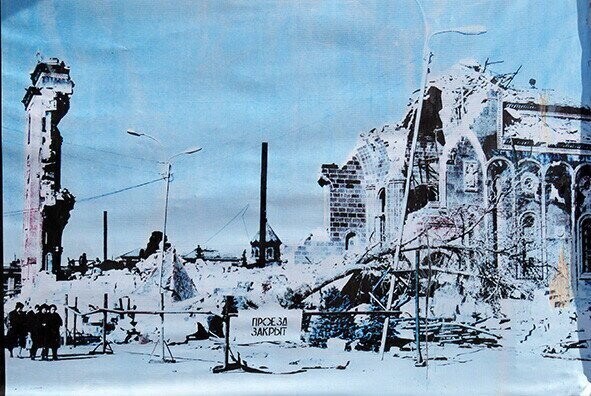

Коим является, впрочем, и сама церковь - рядом висит фотография того, что осталось от неё после удара земли:

Здание церкви было отстроено лишь к 2002 году, внутренняя отделка не завершена до сих пор, а о былом напоминает куча камней да упавшая главка:

Спитакское землетрясение затмило в истории другое, Ленинаканское землетрясение, случившееся 22 октября 1926 года. Оно было даже более мощным, но несравнимо менее кровавым (около трёхсот жертв) просто потому, что жили здесь тогда в домах редко выше двух этажей. Символично и название, обозначившее наступление советского Ленинакана на Старый Александрополь. Вот например стоявшей по соседству Греческой церкви Святого Георгия (1850) повезло куда меньше - её восстанавливать уже не стали, а руины окончательно снесли в 1933-34 годах:

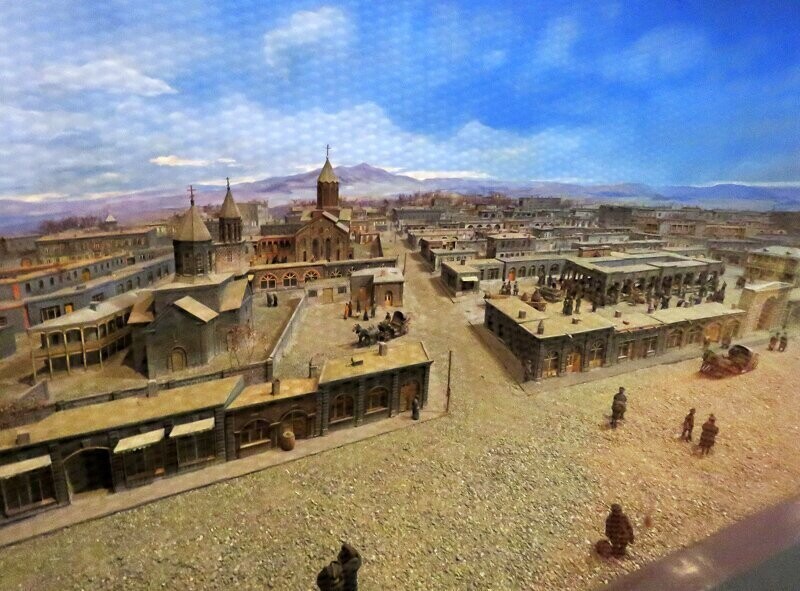

Как и бескрайние лавки старого рынка, на макете из музея уходящие за правый край кадр. Рынок переехал на квартал юго-восточнее, а его место заняла абсурдно огромная (280 на 140 метров) среди приземистых домов площадь Вардананц. С севера и юга её по-прежнему отмечают церкви, ранее перезванивавшиеся над гомоном базара:

С двух других сторон советские здания 1930-х годов - на западе (на кадре выше слева) гостиница "Ленинакан", на востоке Горсовет с характерной конструктивистской апсидой, упакованный в современную обшивку с картиной на торце:

Интересно, что гигантская и по сути главная площадь никогда не носила "протокольного" названия. При Советах она называлась площадью Майских побед - в честь того самого восстания 1920 года. Кажется, тут была армянская хитрость - ведь мятеж был подавлен, так что фактически площадь посвящалась победе дашнаков над большевиками. Что, впрочем, сохранить название не помогло - в 1991 году она стала площадью Свободы. В 2008-м же перед гостиницей поставили памятник Вардану Мамиконяну, герою Аварайрской битвы (451) христианских повстанцев против войск иранского шаха, пытавшегося обращать армян в зороастризм. Бой был проигран, но и персы отступились, и павший в бою Вардан в веках остался спасителем Армении. Он здесь изображён на коне, а у подножья - соратники: мать Вардана, иерей Гевонд (воодушевлял народ, как Сергей Радонежский перед Куликовской битвой), католикос Овсеп I (после был низложен шахом, отправлен в ссылку и убит) и князь Аршавир Камсаракан. По памятнику и площадь в 2009 году стала Вардановской:

На западной площади - ещё один фонтан:

И памятник Вагану Черазу, политику Первой Армянской республики, а до того он был одним из первых армянских футболистов, в начале ХХ века играя за команду "Торк" из Константинополя.

Самая интересная сторона площади - северная. Буквально напротив церкви Спасителя начинается главная в Старом Александрополе улица Абовяна, прогулку по которой я оставлю на следующую часть. А вот на углу её - кинотеатр "Октябрь" (1927) архитектора Александра Таманяна. В Ереване он тогда проектировал площадь Республики, положившую начало армяно-советскому стилю, но генпланы разрабатывал для многих городов и непрерывно вёл поиск формы. Армяно-советская архитектура могла стать и вот такой:

Чуть наискось от церкви Сурб-Аменапркич за площадью стоит церковь со странным посвящением Йот-Верк Аствацацин, дословно 7 ран Богоматери, а в русской традиции - Семистрельной иконы Богородицы. Это очень редкий сюжет - Мария держит на руках снятого с креста Иисуса, а в неё саму вонзено семь стрел, символизирующих страдания матери о гибели сына, искупившего их фразой из 7 слов "Прости им, ибо не ведают, что творят". Семистрельница - одна из редчайших в Армянской церкви чудотворных икон, по легенде созданная ещё евангелистом Лукой. Но подлинник если и был, то давным-давно сгинул, а скорее это и вовсе своеобразная икона-апокриф - нынешняя Семистрельница написана в 18 веке в исфаханской Новой Джульфе.

На заглавном кадре был вид церкви с площади, а на кадре выше - из прилегающего переулка. Немудрено, что с таким посвящением она хранит память о былых ранах - Спитакское землетрясение не разрушило её, но таки сбросило главки, лежащие теперь ближе к апсиде. А ближе к крыльцу - Расстрелянный крест из Турции, с одной из церквей, разгромленных во время геноцида. Турецкие солдаты думали, что он золотой, и палили почём зря, надеясь сбить его пулями с купола. Ну а в Армению он попал видимо где-то между 1915 и 1918 годами, когда царская армия дошла до озера Ван.

Семистрельная церковь была построена в 1873-84 годах, и служила главным храмом Александрополя.

Но вид её суровый и древний. Если Сурб-Аменапркич - преемник Анийского собора, то это, я бы сказал, возрождение Кумайрийской базилики, чей фундамент 7 века археологи нашли ближе к крепости.

Ну а внутри она удивляет не меньше, чем армяно-католическая церковь - храм чудотворный икон имеет полноценный иконостас, или вернее ретабло за алтарём, и вообще своим убранством больше похож на русские церкви.

Но ещё и с органом на хорах... И лишь саму Семистрельницу я каким-то образом здесь не нашёл:

У церковной апсиды - ныне занятый епархией Дом-Лодка, который я в своём обзоре армянского зодчества принял за наследие Первой республики. По факту это была ошибка - если бы и строили что-то в вооевавшей на три фронта АДР, то разве что в Ереване. Однако по сути я оказался куда ближе к истине, чем думал - обычный доходник начала ХХ века построил Ованнес Качазнуни, в историю вошедший как премьер-министр Первой Республики. Но при царе он был архитектором, в Баку выстроил кафедральный собор в стиле "новой армянской готики", и в общем пытался создать то, что позднее создал Таманян - армянскую национальную архитектуру ХХ века. Это - её альтернативная ветвь, ара-деко, и сложись история иначе, в похожем стиле могли бы быть застроены города от Алаверди до Тигранакерта.

А арбатик за домом называется, внезапно, улицей Рыжкова:

Того самого Николая Рыжкова из "перестроечных" новостей, премьер-министра Советского Союза и единственный неармянин-Герой Армении. За неимением в те времена отдельного МЧС он возглавлял комиссию по ликвидации последствий Спитакского землетрясения, неоднократно приезжал в Ленинакан и лично контролировал работы, и армяне этого не забыли, при жизни увековечив Николая Ивановича в названии короткой, но видной улицы:

Сама улица - арбатик как арбатик, с лавками и кафешками, и разве что без надоевших городских скульптур. Дома 1920-х годов строил Давид Числиев - главный архитектор Тбилиси, делавший национально-мелкобуржуазному Ленинаканану социалистическое лицо.

Напоследок вернёмся на площадь да зайдём в ресторан на первом этаже гостиницы. Тут, несмотря на пафосный вид и расположение, оказались вполне себе сносные цены, и мы сели поужинать в дальнем закутке.

Рядом большая русско-армянская компания, опять же на русском языке, отмечала чей-то день рождения. Белокурые и крепко сбитые славяне были совсем не похожи на туристов, и по обрывкам разговоров я понял, что это военные. 102-я база, меняя названия, существовала буквально с момента основания Александропольской крепости, и не разместилась в Гюмри, а просто осталась в нём, как Черноморский флот в Севастополе. Ныне это крупнейший зарубежный контингент российской армии (4000 человек), и именно российские военные охраняют границы Армении с Турцией и Ираном, где стояли и в советские времена. В городе, однако, их совсем не видать, если и выходят - то в штатском. Но присутствие грозной родины в этом безмерно армянском городе всё равно ощущается в воздухе.

В следующей части погуляем по улицам Старого Александрополя.

Автор VARANDEJ

Автор VARANDEJ

Ссылки по теме:

- Археологи нашли в Вероне древнеримскую мозаику

- Трагичная история самого высокого человека на планете

- Почему мы видим себя во сне голым и испытываем стыд?

- ТОП-10 правил этикета, которые мы ежедневно нарушаем, даже не придавая этому значения

- Самые красивые места Крыма для отдыха

реклама