686

4

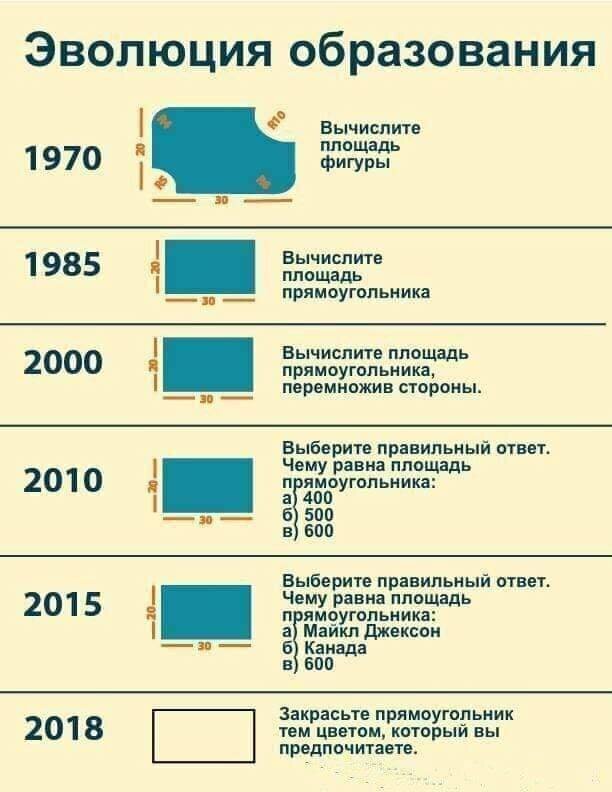

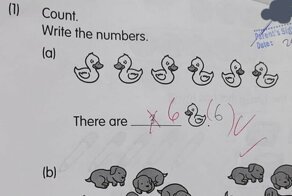

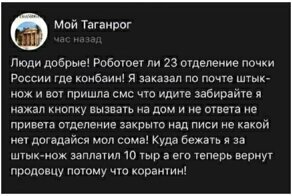

О чём вам говорит эта картинка?

Нет, не так.

О чём мне говорит эта картинка?

Мне она говорит о том, что её автор думал таким образом показать деградацию образования, но вместо этого показал, что живёт в вымышленном мире, а про устройство реальной современности понимает примерно ничего.

Нет, не так.

О чём мне говорит эта картинка?

Мне она говорит о том, что её автор думал таким образом показать деградацию образования, но вместо этого показал, что живёт в вымышленном мире, а про устройство реальной современности понимает примерно ничего.

Так вот, в 2018-м версия 2018-го года, изображённая на картинке, имеет гораздо больше отношения, чем версия 1970-го. В том смысле, что в практике 2018-го она гораздо более интеллектуальна: там ведь предлагается хотя бы самостоятельно выбрать цвет для закрашивания прямоугольника.

Да, человек в 2018-м, который хотя бы чуть-чуть умеет в современные технологии, конечно, закрасит его парой кликов. Однако даже если он в курсе про теорию цвета и знает инструменты, которые позволяют её применить, выбор там более чем из одного подходящего варианта, а потому тут хотя бы есть над чем децл задуматься и где сделать персональный выбор.

Тогда как инженер, встреться он в 2018-м с задачей 1970-го года, разумеется, всё быстро вычислит чисто механически, не задумываясь вообще. Да чего там, он довольно быстро вычислит даже в двадцать раз более сложный случай. Поскольку современные инженеры, архитекторы и т.д. последний раз что-то про геометрию руками считали в вузе, а на их работе подобное сводится к тому, чтобы механическим накликиванием повторить рисунок в софте для проектирования, а потом прямо там запросить площадь получившейся фигуры.

Да, человек в 2018-м, который хотя бы чуть-чуть умеет в современные технологии, конечно, закрасит его парой кликов. Однако даже если он в курсе про теорию цвета и знает инструменты, которые позволяют её применить, выбор там более чем из одного подходящего варианта, а потому тут хотя бы есть над чем децл задуматься и где сделать персональный выбор.

Тогда как инженер, встреться он в 2018-м с задачей 1970-го года, разумеется, всё быстро вычислит чисто механически, не задумываясь вообще. Да чего там, он довольно быстро вычислит даже в двадцать раз более сложный случай. Поскольку современные инженеры, архитекторы и т.д. последний раз что-то про геометрию руками считали в вузе, а на их работе подобное сводится к тому, чтобы механическим накликиванием повторить рисунок в софте для проектирования, а потом прямо там запросить площадь получившейся фигуры.

Такова реальность: однообразные расчёты вручную в ней давно уже не нужны.

И сокрушаться по этому поводу столь же осмысленно, сколь переживать по поводу того, что в девятнадцатом веке художники уже не сами изготавливали краски, а музыканты — музыкальные инструменты. Их «клиенту» нужна их живопись или музыка, а не цирковой номер с выпиливанием скрипки лобзиком в гараже.

Аналогично, в 1970-м, быть может, у инженеров в ряде случаев просто не было альтернатив: либо он сам будет считать вот такое, либо его «подмастерье», который тоже человек. Но в 2018-м альтернатива уже есть: охренетительный подмастерье для всех таких задач — компьютер. Вот он и сделает рутину, освободив время инженера для придумывания форм, функциональностей, проверок и вариантов.

Но ведь кто-то запрограммировал компьютер, да? Этот-то ведь наверно ещё в школе выучил, как это делается? В общем-то, нет. Подавляющее большинство вещей, которые запрограммировывают программисты, они не выучивали в школе. В школе даже в большинстве случаев таких предметов-то не было. А даже если были, никто не будет полагаться на память — вместо этого будут разбираться перед написанием программы и в процессе оного. Возможно, консультируясь с кем-то, у кого профессия состоит в делании того, что они сейчас программируют, если такой вообще есть в доступности. А если нет — ну что ж, по книжкам тогда.

В любом случае, программист, как и любой другой человек, с этим способен разобраться, и он разберётся. Запрограммирует, а потом через некоторое время, как и любой другой человек, все детали забудет. А компьютер продолжит помнить. И выполнять оное за человека.

В результате инженеру всё это помнить уже не нужно. Тем более, во всех деталях. И даже знать во всех деталях не нужно. Более–менее полезно лишь в общих чертах представлять, как это всё вообще устроено (и нет, оно всё сделано не на базе школьной геометрии). Что, впрочем, произойдёт в любом случае, поскольку сей софт он использует каждый день.

Обыдно, да? Но такова реальность.

Однако в представлении человека, который не делает того, про что рассуждает, вообще никаким способом — ни на компьютерах, ни в вручную, ясен перец, «настоящий инженер» решает вот такие вот задачи до сих пор и вечно будет их решать. Строго ручкой на бумажке, разумеется. При помощи теорем классической геометрии.

А художник сам выращивает и будет выращивать лён, сплетать его в нити, а нити — в холст, ногой в это время перемешивая химикалии для красок. А музыкант долотом будет выдалбливать микросхемы для своего синтезатора. Чтобы, так сказать, не отстать в интеллектуальном развитии от того дикаря, который когда-то первым накрутил дырочек в камыше и изготовил себе что-то вроде блок-флейты.

Иначе типа несчитово. Может ли писать музыку человек, не выдолбивший ни одной микросхемы? Вот. Шах и мат, аметисты. Хочешь быть художником — иди выращивай лён.

Иначе все отупеют. Всё человечество.

Но, слава богу, человек, который сам не выращивает лён и не пишет картин, готов за всеми побдеть. Или хотя бы за всех посокрушаться. Он сам — прямо как Клим Жуков, — конечно, про синусы в школе ничего не понял и сейчас даже сказать, что это такое, не может, однако в любой момент готов развёрнуто потребовать, чтобы все чо-то там про синусы при помощи таблицы умножения продолжали заучивать до бесконечности.

Ибо нехер: «интеллект» — это когда ты с умным видом рассуждаешь про интеллект. И про то, что надо обязательно заучить, чтобы не быть идиотом, хотя в твоём случае почему-то не получилось.

Это всё, кроме прочего, напомнило мне безвестного автора, сравнившего многоголосую инструментальную партитуру Бетховена, с отдельно взятой вокальной, а потому одноголосой, партией Джастина Бибера, к которой ещё были приписаны какие-то басовые обрывки (хотя инструментов в самой песне заметно больше). Ясен перец, что эти крючки обозначают, аналитик не в курсе, но зато точно знает, что если похвалить Бетховена и обругать Бибера, то ты автоматически становишься более интеллектуальным. Поэтому прикрученный к этому делу анализ, видимо, был таким: «Ну, типа, слева много значков, а справа мало, больше лучше, чем меньше, поэтому сразу понятно, что слева лучше, чем справа, потому что там больше».

И сокрушаться по этому поводу столь же осмысленно, сколь переживать по поводу того, что в девятнадцатом веке художники уже не сами изготавливали краски, а музыканты — музыкальные инструменты. Их «клиенту» нужна их живопись или музыка, а не цирковой номер с выпиливанием скрипки лобзиком в гараже.

Аналогично, в 1970-м, быть может, у инженеров в ряде случаев просто не было альтернатив: либо он сам будет считать вот такое, либо его «подмастерье», который тоже человек. Но в 2018-м альтернатива уже есть: охренетительный подмастерье для всех таких задач — компьютер. Вот он и сделает рутину, освободив время инженера для придумывания форм, функциональностей, проверок и вариантов.

Но ведь кто-то запрограммировал компьютер, да? Этот-то ведь наверно ещё в школе выучил, как это делается? В общем-то, нет. Подавляющее большинство вещей, которые запрограммировывают программисты, они не выучивали в школе. В школе даже в большинстве случаев таких предметов-то не было. А даже если были, никто не будет полагаться на память — вместо этого будут разбираться перед написанием программы и в процессе оного. Возможно, консультируясь с кем-то, у кого профессия состоит в делании того, что они сейчас программируют, если такой вообще есть в доступности. А если нет — ну что ж, по книжкам тогда.

В любом случае, программист, как и любой другой человек, с этим способен разобраться, и он разберётся. Запрограммирует, а потом через некоторое время, как и любой другой человек, все детали забудет. А компьютер продолжит помнить. И выполнять оное за человека.

В результате инженеру всё это помнить уже не нужно. Тем более, во всех деталях. И даже знать во всех деталях не нужно. Более–менее полезно лишь в общих чертах представлять, как это всё вообще устроено (и нет, оно всё сделано не на базе школьной геометрии). Что, впрочем, произойдёт в любом случае, поскольку сей софт он использует каждый день.

Обыдно, да? Но такова реальность.

Однако в представлении человека, который не делает того, про что рассуждает, вообще никаким способом — ни на компьютерах, ни в вручную, ясен перец, «настоящий инженер» решает вот такие вот задачи до сих пор и вечно будет их решать. Строго ручкой на бумажке, разумеется. При помощи теорем классической геометрии.

А художник сам выращивает и будет выращивать лён, сплетать его в нити, а нити — в холст, ногой в это время перемешивая химикалии для красок. А музыкант долотом будет выдалбливать микросхемы для своего синтезатора. Чтобы, так сказать, не отстать в интеллектуальном развитии от того дикаря, который когда-то первым накрутил дырочек в камыше и изготовил себе что-то вроде блок-флейты.

Иначе типа несчитово. Может ли писать музыку человек, не выдолбивший ни одной микросхемы? Вот. Шах и мат, аметисты. Хочешь быть художником — иди выращивай лён.

Иначе все отупеют. Всё человечество.

Но, слава богу, человек, который сам не выращивает лён и не пишет картин, готов за всеми побдеть. Или хотя бы за всех посокрушаться. Он сам — прямо как Клим Жуков, — конечно, про синусы в школе ничего не понял и сейчас даже сказать, что это такое, не может, однако в любой момент готов развёрнуто потребовать, чтобы все чо-то там про синусы при помощи таблицы умножения продолжали заучивать до бесконечности.

Ибо нехер: «интеллект» — это когда ты с умным видом рассуждаешь про интеллект. И про то, что надо обязательно заучить, чтобы не быть идиотом, хотя в твоём случае почему-то не получилось.

Это всё, кроме прочего, напомнило мне безвестного автора, сравнившего многоголосую инструментальную партитуру Бетховена, с отдельно взятой вокальной, а потому одноголосой, партией Джастина Бибера, к которой ещё были приписаны какие-то басовые обрывки (хотя инструментов в самой песне заметно больше). Ясен перец, что эти крючки обозначают, аналитик не в курсе, но зато точно знает, что если похвалить Бетховена и обругать Бибера, то ты автоматически становишься более интеллектуальным. Поэтому прикрученный к этому делу анализ, видимо, был таким: «Ну, типа, слева много значков, а справа мало, больше лучше, чем меньше, поэтому сразу понятно, что слева лучше, чем справа, потому что там больше».

Вот она, стратегия: ты ни как Бетховен не можешь, ни как Бибер. Ни сыграть, ни спеть, ни сочинить. Ни на собственноручно выпиленной скрипке, ни на фабричном синтезаторе, ни просто в спец-софте мышкой музыку накликать. Но зато типа выбрал правильную сторону в тобой же сочинённом противостоянии, а потому теперь как бы уже не хуже Бетховена и уж точно лучше Бибера.

Кстати, знаете, что на этой картинке отражают промежуточные между 1970-м и 2018-м варианты? Они показывают, как задача потихоньку теряет свой практический смысл, однако её продолжают пихать в систему, потому что «наши деды так делали, поэтому и нашим детям тоже надо». Чем дальше, тем меньше в этой задаче практического смысла, а потому никто уже не понимает, про что там надо спрашивать, но спрашивать же надо, а то несчитово, вот они и спрашивают. Как могут.

Кстати, знаете, что на этой картинке отражают промежуточные между 1970-м и 2018-м варианты? Они показывают, как задача потихоньку теряет свой практический смысл, однако её продолжают пихать в систему, потому что «наши деды так делали, поэтому и нашим детям тоже надо». Чем дальше, тем меньше в этой задаче практического смысла, а потому никто уже не понимает, про что там надо спрашивать, но спрашивать же надо, а то несчитово, вот они и спрашивают. Как могут.

Источник:

Ссылки по теме:

- Сходка странных людей, или мир, который деградирует

- Убойные житейские хитрости от людей с нестандартным складом мышления

- «Я у мамы инженер»: 20 примеров нестандартного решения проблем при помощи подручных средств

- 15 косоруких строителей, которые облажались по полной программе

- Непростая сингапурская задачка

реклама

Бетховен окончательно оформил тот самый набор музыкальных функций, которым без исключения пользуется вся попса сегодня.

Т - S - D - T - это именно Бетховенское. Если кто понял, что я имею ввиду.

Бетховен в восприятии - один из самых простых классиков. И при этом он чудовищно сложен по сравнению с любой попсой.

Вообще, деградация современного искусства во всех его видах как раз является прекрасным олицетворением эпохи постмодернизма. В которой не нужно уже, казалось бы, ничего сочинять вручную - нафига, если электроника сделает все за тебя?

Задачи даются для того, чтобы знать путь из решения или находить его самостоятельно.

Кстати, кто не в курсе : в испанской школе детям запрещено при расчетах использовать даже калькулятор. Есть логарифмическая линейка - можно. Обычная - можно. Циркуль можно.

Но.

Как и в советской школе, при решении задачи требуют разложение этапов решения показать. Не катит просто выписать результат. И если дома ученик за компом может решить, и переписать - то на экзамене это его никак не спасет.

А потом все в таком роде рассуждающие не могут 10 метров вверх по лестнице подняться, начинают весит по 120-150 кг, ломают руку от неосторожного движения, детородные функции у них отключаются задолго до "пенсионного возраста", а сами они с трудом до 60 лет доживают, а то еще и до 50 многие не дотягивают.

Но при этом все они уверены, что "если бы спорт был полезен, то на каждом турнике бы по три еврея висели"

Вы хотите сказать (а если точнее - говорите), что умение считать без компа не нужно? Что не нужно заучивать элементарную базу? Что элементарные сущности в виде тех же косинусов и синусов не нужны в современном мире, где есть такой прекрасный софт, который все за нас сделает? Ну так я скажу: нужны и не просто нужны, а необходимы! В бытность свою школьником, мы проходили и комплексные числа, и интегралы. Да и каждый второй урок по физике или химии был практикой. На астрономии, о чудо, было изучение и работа с телескопом (и даже пару раз экскурсии в астрономическую обсерваторию были, где мы ручками могли пощупать все это дело). На биологии были рабочие микроскопы, а не картинки с инетика, как сейчас... Да, с компами тогда был напряг, но это - дань тому времени, но были же! Помню еще перфокарты и как их ручками "читать"...

И все это преследовало одну цель: дать качественное базовое образование по всем основным предметам. Чтобы когда вчерашний школьник пойдет выбирать себе будущую специальность - для него не стало открытием, что биология таки использует достижения высшей математики, а программисты очень даже работают с генетическими алгоритмами: это называется мильтидисциплинарность.

ЗЫ: да и копм есть не всегда, но часто нужно хотя бы на уровне погрешности оценить результат, а значит считать все равно нужно уметь;)

Мозг надо тренировать. И насчёт задач, картина 1895 года.... Отнюдь не вычисление площади прямоугольника.

На картине вообще то крестьянские дети.

Попробуйте сказать ребенку "сумма пяти трехзначных чисел будет больше пятисот", он вас поймёт?

Батенька, вы страшно далеки от народа. Какой тогда был уровень грамотности? Люди читать не могли, а вы тут рассуждаете- да что там квадраты, повсеместно встречаются...

Назовите ваш любимый цвет.

Доверься компьютеру, не мешай ему он в состоянии всё сделать сам.