7327

8

Одним из главных отличий Советского Союза от стран «капиталистического лагеря» в социальной сфере было полное отсутствие в нем такой категории граждан, как безработные. СССР был воистину государством трудящихся — не на словах, а на деле. Имелись, правда (с определенного времени) в нем и так называемые тунеядцы, но с ними боролись решительно и непримиримо. Неужели и вправду работа находилась для всех и каждого? И так ли это было хорошо для советских людей?

Безработица досталась молодой Стране Советов не только как одна из частей наследства от того самого «старого мира», который ее создатели поклялись разрушить «до основанья». Это социальное зло было неизбежным следствием крушения существовавших ранее государственного аппарата и экономического уклада, гражданской войны и вызванной ею разрухи. Декрет «О биржах труда» был подписан главой СНК РСФСР Владимиром Лениным в самом начале 1918 года. В соответствии с этим решением повсеместно создавались государственные конторы, в которых граждане могли совершенно бесплатно встать на учет как безработные, получить соответствующее пособие (составлявшее шестую часть средней заработной платы) и, по крайней мере, в теории, рассчитывать на помощь в трудоустройстве.

Справедливости ради стоит отметить, что в Российской империи подобного рода учреждения имелись разве что в крупнейших промышленных центрах, да и то не во всех. В остальных же случаях за содействие в получении работы «частникам», оказывавшим соответствующие услуги, нужно было платить, и немало. Так или иначе, но в первоначальном виде начинание Ильича просуществовало до 1924 года. Как ни парадоксально, но с самым массовым спадом промышленного производства страна столкнулась в 1921-1923 годах. Вдобавок с фронтов Гражданской по домам потянулись бойцы и командиры, которых массово демобилизовали из РККА. В города стремились и крестьяне из полуразоренных сел, по привычке надеявшиеся найти там какую-никакую работу и пропитание.

×

К середине 20-х годов армия безработных в СССР доросла (по разным оценкам) до 10-15% всего трудоспособного населения, вплотную приблизившись, по утверждениям некоторых историков, к числу в 10 миллионов человек. Ситуация (особенно с учетом того, что значительную часть этой голодной и отчаявшейся толпы составляли вчерашние фронтовики) складывалась взрывоопасная. Государство было просто не в состоянии прокормить и обеспечить даже самой неквалифицированной работой эдакую прорву народа. Летом 1924 года пособия по безработице были отменены, а с учета на биржах массово (десятками и сотнями тысяч) начали снимать соискателей, не имевших трудового стажа и востребованных специальностей. Снижению социальной напряженности это, понятно не способствовало: в некоторых местах дело начало доходить до погромов бирж и избиений их сотрудников.

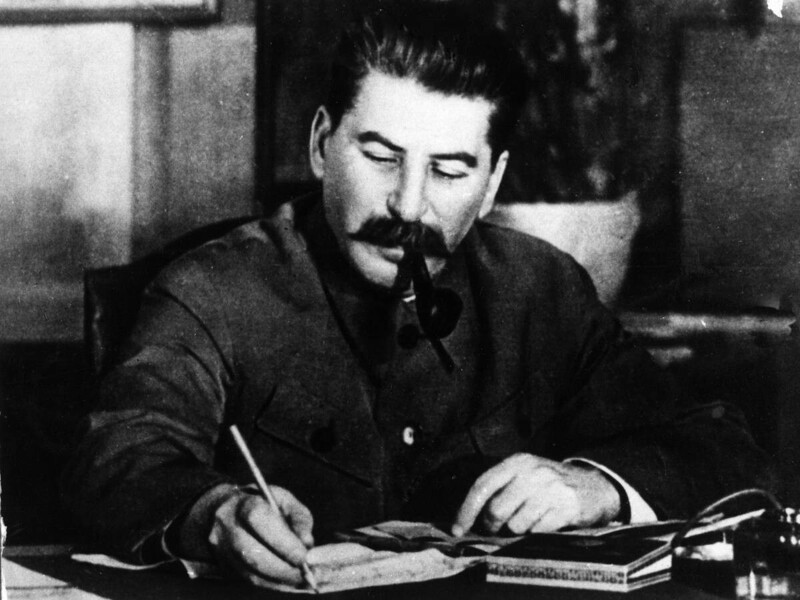

Чем все это могло закончиться, понятно. В сохранившихся докладных, составлявшихся по данному поводу сотрудниками ГУП НКВД, открытым текстом говорилось, что потенциальный «горючий материал» в лице множества безработных вовсю пытались использовать «антисоветские элементы», прежде всего недобитые кое-где анархисты. Все могло обернуться совсем скверно, но тут за дело взялся товарищ Сталин. Как всегда, когда он принимался решать те или иные глобальные проблемы, все устраивалось словно по мановению волшебной палочки. 13 марта 1930 года, выдав направление на трудоустройство последнему официальному советскому безработному, некоему слесарю Михаилу Шкунову, торжественно закрылась последняя в СССР, Московская биржа труда. Проблема перестала существовать как таковая.

Сегодня кое-кто пытается утверждать, что все это, конечно была «показуха» и победу над безработицей СССР одержал исключительно «на бумаге». Не сходится, господа… В 30-е годы в Советский Союз толпами рвались безработные аж из США. Сохранилась масса воспоминаний иностранцев об этом времени, в том числе и далеко не комплиментарных к Сталину, где все они с изумление признают: «Безработицы у большевиков нет»! С Иосифом Виссарионовичем очковтирательство не проходило. Для того чтобы реально обеспечить работой всех и каждого, были приняты кардинальные меры: от массового переобучения людей на востребованные в народном хозяйстве профессии до введения на предприятиях 7-часового рабочего дня и третьей смены, позволившего запустить предприятия в круглосуточном режиме.

Страна стремительно развивалась, строилась, шла к новым высотам, в конце концов, готовилась к войне. Рабочие руки и творческие умы были, что называется, нарасхват, и каждый мог найти себе дело по душе и по плечу. Людям, которые либо сами жили в разделенном сословно обществе, либо были первым-вторым поколением потомков выходцев из него, взмывшие сталинские «социальные лифты» представлялись настоящим подарком судьбы. В 12-й статье знаменитой сталинской Конституции 1936 года труд объявлялся обязанностью каждого гражданина СССР. Однако в статье 118 той же Конституции государство давало стопроцентную гарантию трудоустройства всем без исключения своим гражданам. Все было по-честному.

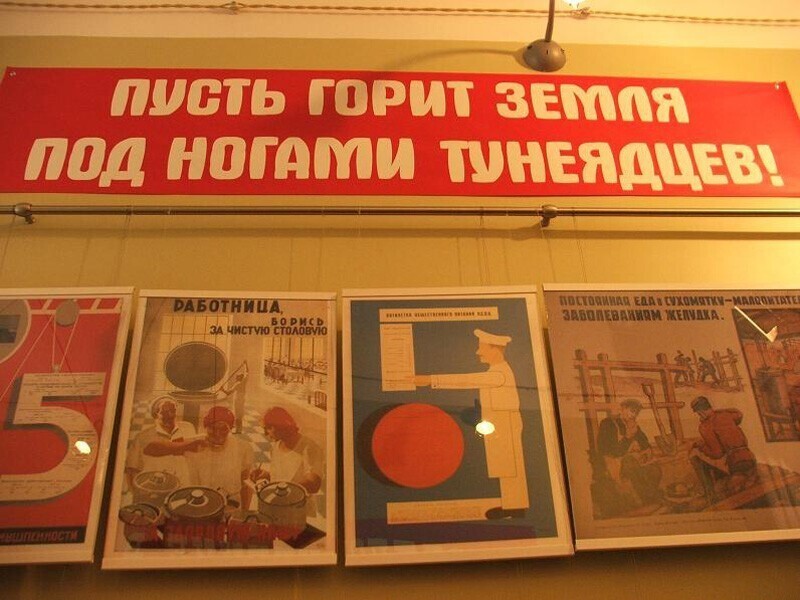

Неудивительно, что знаменитый указ «О борьбе с тунеядцами», который некоторые главою скорбные господа валят до кучи «сталинских репрессий», принят был в 1961 году – при Хрущеве. Кстати, в места, куда, как говорится, Макар телят не гонял, в соответствии с ним за последующих три года были сосланы 37 тысяч человек! Никита Сергеич… Светоч демократизма и милосердия, ага. Тогда же, кстати, в Уголовном кодексе появилась и соответствующая 209-я статья, по которой «за паразитический образ жизни» можно было получить как полгода-год исправительных работ, так и вполне реальный «срок» в два года. Это в страхе перед ней некоторые отечественные рок-звезды устраивались потом кочегарами и дворниками.

Загнивание советского строя, за которое «благодарить» надо все того же Хрущева, породило и тех, кто категорически не желал ни работать, ни жить по-советски. Сегодня, спустя почти три десятилетия после того, как в 1991 году в Лету канули и понятия «тунеядец», и всеобщая обязательная и обеспеченная занятость, можно долго спорить о том, чего в них было больше: тоталитарного зла или общественного блага. Однако непреложной истиной остается одно: с с 30-х годов и до самой гибели СССР угроза остаться без работы и лишиться средств к существованию действительно не стояла ни перед одним советским человеком.

Источник:

Ссылки по теме:

- Советская Москва глазами художников

- Карикатуры из советского журнала "Крокодил" со злободневной сатирой

- 35 ностальгических фото СССР 1980-х годов

- Идейно вредные произведения: список музыкальных групп, запрещенных в СССР

- Чистописание в советской школе

Новости партнёров

реклама

При СССР был такой документ: ЕНиР (Единые Нормы и Расценки) в соответствии с которым устанавливались Зряплаты. А еще были Региональные коэффициенты.

То есть... Выпускник Московского ВУЗа посланный по распределению в Челябинск получал столько же, как и выпускник ВУЗа посланный по распределению на Московский Завод. Для них ЕНиР был одинаковый.

Разница наступала, если тебя посылают В Западную/Восточную Сибирь. Там к ЕНиР шел коэффициент 1.4/1.6. Или на Камчатку. Коэффициент 1.8 к зарплате. Плюс ежегодные надбавки за стаж.

Но при этом была постоянная прописка. То есть, если ты москвич с московской пропиской, и тебя послали на камчатку, ты получал временную камчатскую прописку и ЗП Московская*1.8. По отработке обязательного лимита ты мог вернуться в москву по месту постоянной прописки с ЗП Московская*1.

В итоге... Приехав из деревни в мАскву, ты мог окончить ВУЗ на инженра-электрика. Потом по распределению, уехать отрабатывать свое обучение за Урал несколько лет. Если за время обучения и отработки никакая лимитчица приехавшая в мАскву и теребонькавшая сиски кАровы тебя не охомутала, ты мог вернуться в родное село... И там работать линейным электриком... Потому как в селе инженеры-электрики не нужны, то тобычным, как после ПТУ с ЗП Московская*0.5. А мог остаться наместе за ЗП Московская*1.

Собственно итог:

1. Ты таки ЛОХ и течешь по течению? Приехал в Маскву, устроился в ВУЗ Водку бухал, баб имел... Потом получил распределение в Урюпинск, козам хвосты крутить...

2. Ты не лох. Вижу цель, не вижу препятствий. Водку пил умеренно, баб не имел... Отучился, получил свободу распределения. Поехал на Камчатку или чуть поближе, 3-5 лет, коэффициент ЗП в 2.5 к мАскве, если бабы не охомутали, то кооператив в мАскве, плюс должность начальника (за Уралом образованных мало, если есть мозги, то за год-2 ты уже с записью начальника в трудовой). В общем 2-5лет после ВУЗа, своя квартира, машина и бабы на любой вкус...

3. Ты ЛОХ, но не ЛОХ. Поступил в ВУЗ и бегом устраиваться дворником. 2 часа утром махания метлой летом или лопатой зимой, и к окончанию ВУЗа у тебя московская однушка на первом этаже.

А вот сейчас мне расскажите, как получить хату в мАскве за 0-5 лет после окончания ВУЗа. Нет, не в кредит, а полностью. Нет такие тоже есть. Но единицы. А при СССР это была система.

При позднем СССР безработицы не было. Если ты хотел бухать, ты и жил как бомж. Если плыл по течению, ты и был тряпкой как сейчас. На низкую зарплату. Если хотел жиьт, то и жил. ЗП+Премии+Бонусы

Точно автоматизацией большевики не страдали и конвейеры им не нужны были, лишь бы только всем работы хватало, да и заводы от глупости строили в Якутии, это же писец как экономически не выгодно, где добываешь сырье там его и обрабатываешь, да и люди при работе и затраты на транспорт меньше, везешь уже готовую продукцию.

Вы явно из этих новых умников, на хера нам лесхозы, это же ВООБЩЕ экономически не выгодно, ЗАКРЫТЬ!!! Какие на хер лесополосы для снегозадержания и защиты от ветра, это же надо садить ухаживать, а прибыли то НЕТ. Зачем работягам платить лучше сразу сырье на запад отправлять, ВСЁ ЗАКРЫТЬ и тупо торговать, как последняя ШЛЮХА!!!

Не хочу Вас расстраивать еще больше, брать европу, ну по крайней мере глупо, страны площадь которых равняется одной области (Германия по размеру сопоставима с Новосибирской областью, в этом смысле), а площадь лесов зачастую в разы меньше, чем в той же Новосибирской области (за счет той же заселенности), в общем как-то несопоставимо, да и с чистотой там стало, не все так однозначно. А вот если взять США и посмотреть сколько лесные пожары уничтожают лесов, вот тут уж интереснее, а если возьмете статистику по СССР и России, так вообще станет плохо. Вопрос лишь в том, что слишком умные люди считают выгоду здесь и сейчас, а продумать ситуацию на два, три хода они просто не способны, можете посмотреть сумму бюджета потраченных на борьбу с лесными пожарами и на устранение последствий и она будет в разы больше чем содержание лесных хозяйств, а самое интересное у нас и сейчас есть ЛЕсхозы, но сидят там только конченые менеджеры, а тех кто действительно работал (следил за лесами, растаскивал валежник, производил вырубку леса) всех уволили, и все это БЕЗОБРАЗИЕ, называется "ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ", только ни хера он не эффективный, весь расчет на небесную канцелярию и на Перуна - великого бога дождя.

Вот как-то так.

Новочеркасское восстание, например.

Вот он приезжает, и в отделе кадров его спрашивают: что Вы закончили?

Он: училище им.Баумана.!

Они: а....училище у нас своё есть (ГПТУ) , таких нам не надо , и подмахнули ему бумагу, и он с радостью уехал обратно.

1. При распределении заранее знали кто куда поедет, и кто к ним приедет. Персонально знали. Под каждого распределённого были рабочие места.

2. В случае с военным заводом, если бы его фамилии заранее не было у администрации завода, то его бы никто дальше проходной не пустил.

Я, на своей работе, загружен так, что заниматься чем-то ещё нет ни сил ни возможности. Периодические шабашки (от сборки торгового оборудования до написания курсовых работ заочникам) не в счёт.

Именно поэтому я и завёл речь о клиентуре. Уметь можно многое, но пока не будет того, кто за это умение будет платить, денег не будет. Будет одно умение.

У нас в стране могут хотя бы связи что-то решить. Если есть люди, которые тебя знают, твой опыт, и кому ты нужен, ну или протежируют - у тебя есть шансы после 40 на что-то серьезное... А с нуля, через хедхантер - должно случиться чудо, чтобы найти чего-то дельное после 40...

P.S

если что, могу свободно поддержать дискуссию : )

Сестра в стройотряд два лета в тайгу ездила, ДОБРОВОЛЬНО, избы помогали тамошним геологам строить, платили столько, что на год мединституте хватало учиться и не подрабатывать.

В ЛТО мы тоже сами записывались, платили около ста за сезон, но ехали не за деньгами, а просто западло было сачковать, да и классно там было, весело и интересно

Прошлого конечно же не вернуть, но и забывать не стоит! А нынешнему поколению не лишним будет знать что было и что стало со страной.