Одной из открытых станций стала «Маяковская» — жемчужина подземной архитектуры и инженерного искусства.

Фотографии и текст Александра «Russos» Попова

Электродепо «Сокол» (ТЧ-2). Оно было открыто на день раньше — 10 сентября 1938 года.

Рампа — начало обделки тоннеля при выходе на поверхность земли. Здесь начинается ветка в депо.

Двухпутная ветка к станции «Сокол»:

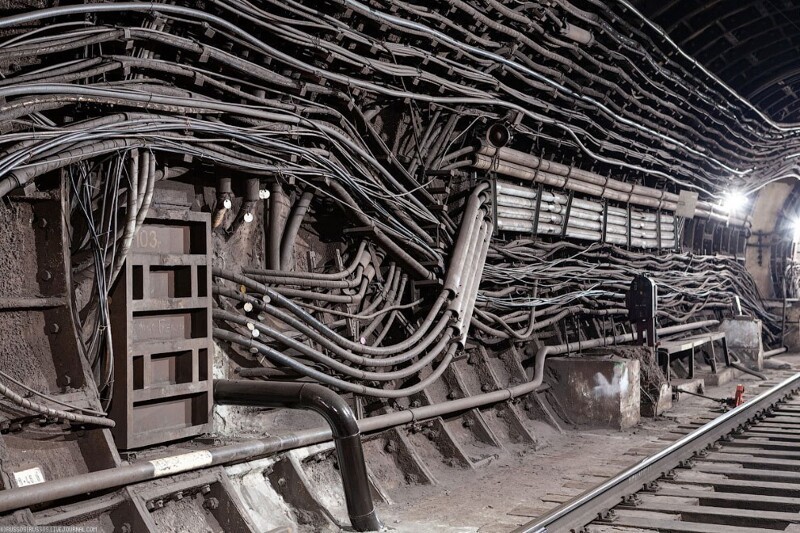

В тоннеле есть кабельный мостик, с которого открывается такой необычный вид.

До 31 декабря 1964 года станция «Сокол» была конечной. Здесь осуществлялся оборот составов. Служебный мостик служит для перехода локомотивной бригады в хвостовой вагон.

Перекрестный съезд.

Б — безопасность.

Из-за узкой ширины платформы разместить четырехпутный оборотный тупик не было возможности. На станции применено редкое решение для Москвы — поезда следуют по отклонению для проезда к станции «Войковская». Прямое направление ведет на ветку в депо.

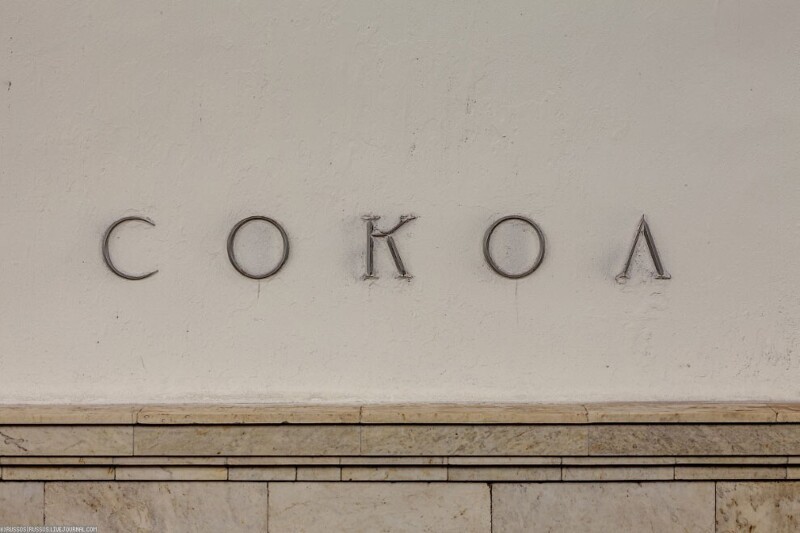

Станция «Сокол». Несмотря на то, что она строилась в самом центре бывшего села Всехсвятского, название своё она получила от расположенного в полукилометре кооперативного посёлка «Сокол», созданного в 1920-х годах.

Конструкция станции весьма нетипична для Московского метрополитена, хотя по факту это двухпролетная станция.

В 1952—1953 годах для улучшения обслуживания пассажиров от центрального мостика были построены дополнительные лестницы на платформу, что позволило существенно уменьшить нагрузку на центральные лестницы.

Очень нетипичный выход из метро, где турникеты стоят прямо на платформе. Если не ошибаюсь, такого в Москве больше нет. Этот выход был открыт позже — 28 апреля 1960 года.

Ромбовидный оригинальный рисунок в восточном коридоре.

Перегон до станции «Аэропорт» строился открытым способом.

Обделка — монолитный железобетон. На сооружении второй очереди уже широко применялась механизация работ.

А использование металлического профиля для крепления котлована сильно упростило проведение работ на открытом участке.

За время строительства всей второй очереди (включая участок до станции «Киевская» и станции «Курская» и «Площадь революции») было вынуто 2 050 тысяч кубометров грунта и уложено 615 тысяч кубов бетона.

Станция «Аэропорт». Получила название по бывшему Центральному московскому аэродрому, находившемуся на Ходынском поле.

В оформлении станции архитекторы старались выразить тематику советской авиации.

Через свод станции проходят длинные узкие рельефные полосы, напоминающие стропы парашюта. Они пересекаются между собой и придают дополнительное ощущение простора и лёгкости.

Заправка водой агрегата для промывки тоннелей.

Дальше линия переходит на глубокий способ строительства — ныряет на 40-метровую глубину к станции «Динамо». На фото начало тюбингового участка.

Вес каждого кессона с двумя щитами — 3000 т. Подобный прием опускания шахт вместе со щитами введен в тоннельную практику впервые советскими инженерами. Четыре щита были выпущены из кессонов и работали под сжатым воздухом в плывунах при мощности компрессорных установок до 800 м³/мин.

При этом требовались особое умение искусство и тщательность при введении щитов в неустойчивой среде по требуемой проектной трассе. Следует указать на плачевный опыт Таннского тоннеля в Японии, где вследствие неправильного ведения щита последний был затянут плывуном и затонул.

В тоннеле от этого участка остался только ствол над перегоном. Сейчас это ВШ 236.

Много электричества. Судя по всему там ствол в наземную тяговую подстанцию.

Станция «Динамо». Единственная на второй очереди, которая сразу имела два наклонных хода. Она строилась для обслуживания не только жителей района, но и гостей стадиона. На второй очереди была самой глубокой — 40 метров.

Красивое решение из полупрозрачного и подсвеченного изнутри агамзалинского оникса.

Хотя, на мой взгляд, из всех станций второй очереди — самая темная и невзрачная.

Одно из красивейших мест московского метро — огромная камера съездов из монолитного бетона.

Здесь же находится один из двух двухпутных оборотных тупиков глубокого заложения. Второй возвели за станцией «Киевская» АПЛ.

Тупик рассчитан на два состава.

Во время войны на одном пути стоял состав с узлом связи, который потом переехал в объект 01 (более известный потом как ГО-40), находящийся рядом со станции. ныне рассекречен уже давно.

Станция «Белорусская».

Загадочная лестница в торце платформы ведет в длинные коридоры объекта 01.

И та самая дверка. Впрочем она находится в зоне доступа для пассажиров и каждый может постучаться в нее лбом :)

Станция «Маяковская». Жемчужина архитектуры и инженерного гения.

Свод станции украшен мозаиками на тему «Сутки советского неба». Невероятно красиво.

Над куполами находится вентиляционный тоннель — по нему вполне можно ходить.

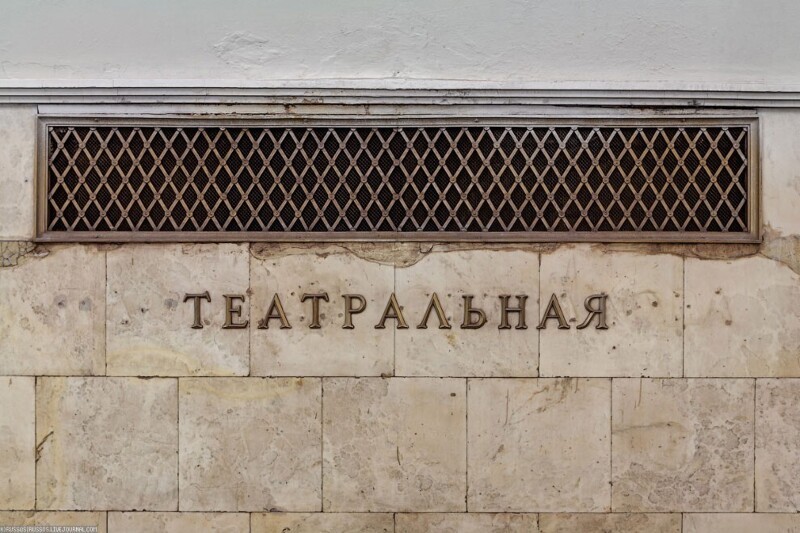

Станция «Театральная». Станция стала последней работой архитектора И. А. Фомина. В своём проекте он развил принцип раскрытия образа станции, впервые применённый им в архитектуре метро «Красные Ворота».

Фарфоровые фигурки на станции «Театральная».

Так как станция «Театральная» была конечной, то за ней находился однопутный оборот. Именно однопутный — был готов только один тоннель, что на фото и уложена одна стрелка.

Этой стрелки не было, и тоннель по главному пути заканчивался сразу. Достроили уже во время войны, когда пускали Замоскворецкий радиус третьей очереди.

Перегонный тоннель перед станцией. Дальше видны гермоворота. Их ставили уже сильно позже, начиная с 50-х годов.

Горьковского радиусу сегодня 82 года! И спасибо за внимание.

Источник:

- "Мой муж живет в страхе, что я уйду от него"

- Преданная собака целый месяц ждала хозяев, которые бросили её

- Женщину осудили за убийство мужа после того, как попугай повторил "последние слова" жертвы