50517

11

Начну с того, что Россия - является единственной страной, строящей такие специфические объекты. Так зачем же они нам так необходимы?

АЛФ расшифровывается как атомный ледокольный флот, включающий в себя морские судна с ядерной силовой установкой, построенные специально для использования в водах, круглогодично покрытых льдом. Впервые ледокол этого класса был построен в СССР для работы в арктическом регионе — в частности для поддержания судоходства и обслуживания Северного морского пути, полярной транспортной магистрали и одной из главных артерий для доставки полезных ископаемых.

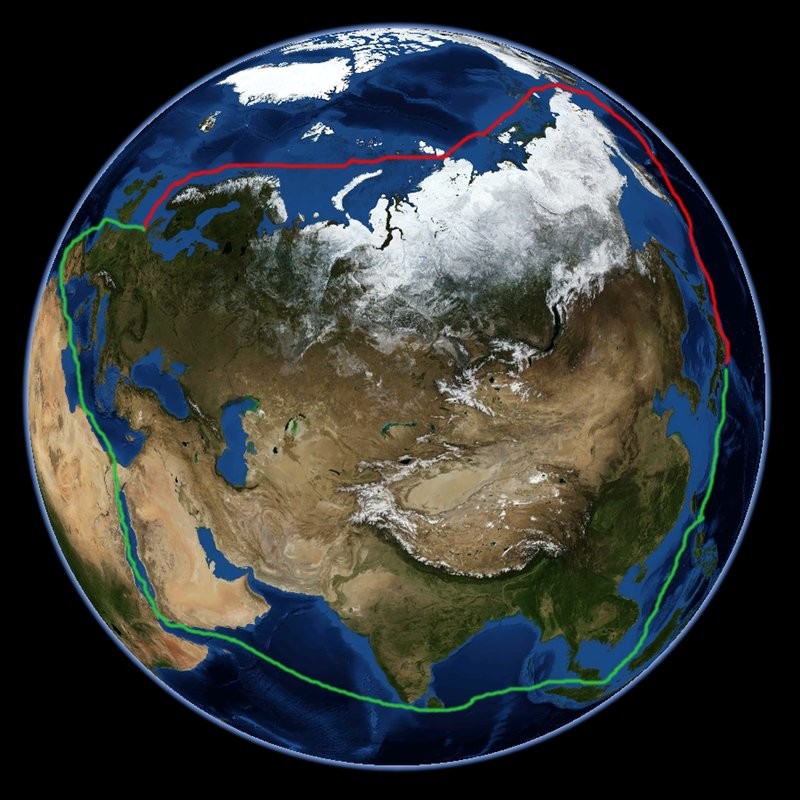

Для того, чтобы поддерживать судоходство Северного морского пути (обозначен красным на фото,) необходимо справляться с льдами толщиной до 2,5 метров – выше человеческого роста! Атомные ледоколы могут проходить лед такой толщины со скоростью до 10 узлов (19 км/час). В незамерзающих водах Северного морского пути максимальная скорость атомных ледоколов достигает 21 узла (39 км/час).

Для того, чтобы поддерживать судоходство Северного морского пути (обозначен красным на фото,) необходимо справляться с льдами толщиной до 2,5 метров – выше человеческого роста! Атомные ледоколы могут проходить лед такой толщины со скоростью до 10 узлов (19 км/час). В незамерзающих водах Северного морского пути максимальная скорость атомных ледоколов достигает 21 узла (39 км/час).

Плюс ко всему, в арктическом регионы имеются некоторые трудности с дозаправкой. Эти факторы делают атомные суда намного эффективнее и экономичнее, чем, к примеру, дизельные. С появлением атомного ледокольного флота началось настоящее освоение Крайнего Севера.

Зачем нам ледоколы, если происходит глобальное потепление?

Несмотря на активное таяние льдов в Арктике, риск столкнуться со льдом большой толщины на всем протяжении Северного морского пути сохранится, по меньшей мере, еще лет 40 точно. А полярная судоходная магистраль является одной из главных артерий для доставки полезных ископаемых. Она соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Совещание о развитии Северного морского пути (СМП), на котором будут обсуждаться вопросы развития инфраструктуры Арктической зоны РФ и СМП, развития грузовой базы и обеспечения ледокольной проводки грузов уже запланировано нашим премьер-министром.

С другой стороны, глобальное потепление приводит к таянию более толстых ледников в Арктике. И если льды в Карском и Баренцевом морях, а также по Обской губе истончатся, это позволит сократить путь из России в Канаду и США — и, как следствие, снизить затраты на топливо и время на доставку товаров.

С другой стороны, глобальное потепление приводит к таянию более толстых ледников в Арктике. И если льды в Карском и Баренцевом морях, а также по Обской губе истончатся, это позволит сократить путь из России в Канаду и США — и, как следствие, снизить затраты на топливо и время на доставку товаров.

С чего все начиналось

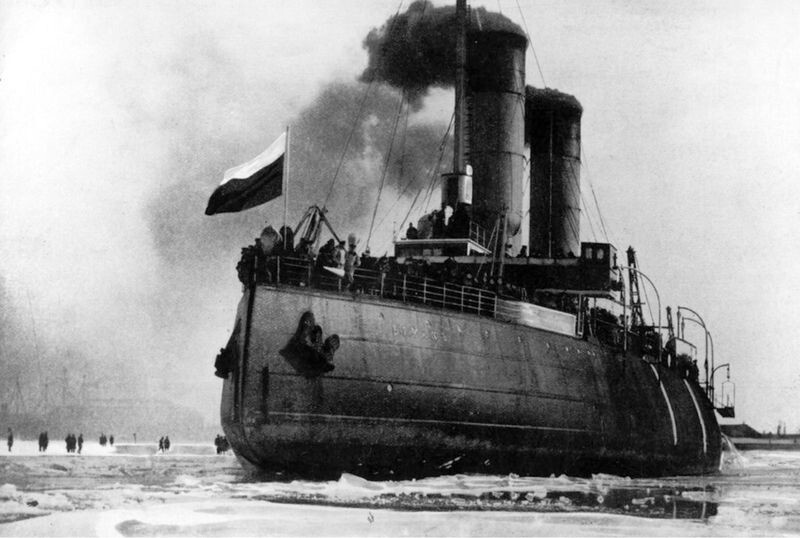

Самый первый арктический ледокол «Ермак» был спущен на воду в 1898 году. В составе комиссии, участвовавшей в разработке ледокола, были такие именитые люди, как Д. И. Менделеев, инженеры П. К. Янковский и Р. И. Рунеберг, Ф. Ф. Врангель и другие. Он был способен форсировать тяжелые льды толщиной до двух метров и прослужил более 60 лет. Тогда была проведена большая научная работа по изучению северных льдов, океанографии, фауне океана. Но с тех пор многое изменилось.

Действующие атомные ледоколы

На данный момент в состав атомного ледокольного флота входят два атомных ледокола с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тыс. л.с. («Ямал», «50 лет Победы») и два ледокола с однореакторной установкой мощностью около 50 тыс. л.с. («Таймыр», «Вайгач»).

Их дополняет атомный контейнеровоз «Севморпуть» (мощность реакторной установки - 40 тыс. л.с.).

На днях в состав российского атомного флота вошел атомоход нового поколения «Арктика». Он предназначен для сопровождения судов в арктических условиях, для буксировки судов во льдах и на чистой воде и других задач. Этот ледокол может пробивать лед толщиной до 3 метров.

Торжественная церемония приемки головного универсального атомного ледокола "Арктика", на которой присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин, прошла в Мурманске. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил следующее: " Этот ледокол – произведение искусства, чудо инженерной мысли. Внутри него бьются два мощных сердца – атомных реактора "РИТМ-200", которые по своим характеристикам являются лучшими в мире."

Взгляните на эту махину, по сравнению с ним даже 16-ти этажный дом кажется невысокой девятиэтажкой.

Длина ледокола — 173,3 м, ширина — 34 м, водоизмещение — 33,5 тыс. т. Может совершать плавание как в Северном Ледовитом океане, так и в устьях полярных рек. Максимальная скорость судна составляет 22 узла, а срок службы — 40 лет. Экипаж «Арктики» составляет 52 человека. В каютах ледокола установлены туалет и душ. На борту ледокола установлены баня, сауна и тренажерный зал

В эксплуатацию судно введут в декабре этого года с мощностью на гребных валах до 50 МВт, а в 2021 году на ледокол установят новый гребной электродвигатель правого борта, который увеличит мощность судна до запланированных 60 МВт.

До 2024 года Балтийский завод должен построить еще четыре атомных ледокола проекта 22220: «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка».

До 2024 года Балтийский завод должен построить еще четыре атомных ледокола проекта 22220: «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка».

Как вам такое везде проходимое чудо?

Ссылки по теме:

- Аэролодка перевернулась под Новокузнецком

- «Я приехала с ночи, почему я должна стоять 40 минут у Вас под дверью?»

- Обычное утро в одном из городков Бельгии

- Московское метро — идеальное место для намаза

- Коты, которые превратили жизнь хозяев в триллер

Вас ждет путешествие на атомном ледоколе, способном преодолеть вековые льды. В пути вам встретятся ленивые моржи, а белые медведи будут подходить к самому борту судна. Всего 30.000 бакинских.

Получить воду просто - её можно либо набрать в танки либо опреснить. А вот какашки ваши в "цивилизофанном" мире уже не принято сливать за борт. Их сливают на утилизацию в порту.

И если в более "теплых" краях порты очень часты и сливать вашу жизнедеятельность можно часто, то между Мурманском (место выхода) и Анадырем почти 5000 км. Это почти две недели хода - если все нормально. В среднем это будет около 70 кубометров отходов. Чтобы было наглядно, это примерно 4 топливозаправщика, которые перевозят топливо на вашу автозаправку. И это "всего" за пару недель удобств для Ченга.

Ты тут уссирался, что только при жидо-большевиках человек из низов мог получить образование, я тебе доказа, что нет. Кто хотел учиться тот мог учиться и при царе.

Ты опять начинаешь херню нести из разряда вы всеврете.

Капица, Пётр Леонидович. Это не тот, который «Очевидное невероятное» по телевизору ведёт, а его великий отец, физик с мировым именем (лауреат Нобелевки по физике 1978 года). Родился в 1894 году. Учился он до революции не в гимназии, а в реальном училище, которое закончил в 1912 году. Реальные училища – в Российской империи это были такие средние учебные заведения, в которых усиленно преподавались естественные науки и, в частности, математика. В советское время идея реальных училищ с очень хорошим естественным образованием, выпускники которых запросто поступали на физико-математические факультеты университетов, выродилась в итоге в идею ПТУ, которыми учительницы пугали нерадивых учеников.

Ландау, Лев Давидович. Родился в 1908 году, учился в Бакинской гимназии. Родители: отец – инженер-нефтяник, мать – преподаватель естествознания. С 1922 по 1924 г.г. учёба в Бакинском университете. В 1924 перевод на физ-мат факультет в Петрограде. В 1927 году окончил Ленинградский университет (в котором в ту пору преподавали люди, получившие своё образование в царское время) и в 1929 году за выдающиеся успехи отправился в загранкомандировку где, в частности, учился у Нильса Бора.

Совок, как ты думаешь кто его учил? Откуда Ваша поганая советская власть могла взять кадры для профессорско-преподавательского состава.

Шубников, Лев Васильевич, физик-экспериментатор, специалист в области физики низких температур, профессор, соавтор открытия эффекта Шубникова де Гааза. Родился в 1901 году. Окончил московское коммерческое училище, осенью 1918 поступил на математическое отделение физико-математического факультета Петроградского университета по специальности «физика». В 1922 перевёлся из университета в Петроградский политехнический институт. В 1937-м была арестован – тут видимо повлияло то, что с 1926 по 1930 г.г. Шубников стажировался за границей. Ему повезло меньше, чем Ландау и его расстреляли в том же году.

Интересна характеристика, которую дал Ландау военному прокурору 15 августа 1956, когда готовилась реабилитация Шубникова: «Лев Васильевич Шубников, несомненно, был один из крупнейших физиков, работавших в области низких температур не только у нас в Союзе, но и в мировом масштабе. Многие его работы до настоящего времени являются классическими. Говорить о его вредительской деятельности в области физики низких температур совершенно абсурдно, учитывая, что он как раз являлся одним из создателей этой области у нас. Его горячий патриотизм подчеркивается тем, что он добровольно бросил работу в Голландии для работы на Родине. Ущерб, нанесённый отечественной науке безвременной гибелью Л.В.Шубникова трудно переоценить».

Ну это к слову о том, как рачительно при товарище Сталине заботились о развитии науки – шлёпнули создателя физики низких температур и все дела.

Иоффе, Абрам Фёдорович, т.н. «отец советской физики». Родился в 1880 году. Среднее образование получил в реальном училище города Ромны Полтавской губернии (1889 1897). В 1902 году окончил Санкт-Петербургский технологический институт; в 1905 – окончил Мюнхенский университет в Германии, где работал под руководством В. К. Рёнтгена и получил степень доктора философии. С 1906 работал в Политехническом институте; профессор с 1913 года.

Тимошенко, Степан Прокофьевич, считается отцом современной механики сплошных сред. Родился в 1878 году, среднее образование получил в реальном училище города Ромны вместе с Иоффе. С 1896 по 1901 год учился в Петербургском институте путей сообщения, по окончании которого был оставлен для работы в качестве ассистента механической лаборатории.

Курчатов, Игорь Васильевич, «отец советской атомной бомбы». Родился в 1902 году. Окончил в 1920 году Симферопольскую гимназию. В сентябре 1920 г. Курчатов поступил в Таврический университет на физико-математический факультет, который закончил в 1923 году, а затем в Петрограде поступил в Политехнический институт. Понятно, что и в Таврическом университете и в Политехническом институте во время обучения Курчатова профессоры и преподаватели были сплошь старой, царской закалки.

Жуковский, Николай Егорович, создатель науки об аэродинамике. Родился в 1847 году в семье инженера. Обучался в гимназии. Поступил в Московский университет на физико-математический факультет, который окончил в 1868 году. Преподавал в МВТУ. В 1904 году Жуковский открыл закон, определяющий подъёмную силу крыла самолёта; определил основные профили крыльев и лопастей винта самолёта; разработал вихревую теорию воздушного винта. И всё это он сделал в «лапотной России», в которой «поголовно безграмотный» народ томился под игом самодержавия.

Сикорский, Игорь Иванович, конструктор первого в мире четырёхмоторного самолёта «Русский витязь», первого в мире трансатлантического гидроплана, первого серийного вертолёта. Родился в 1889 году (его отец, Иван Алексеевич, был профессором Киевского университета, известным психотерапевтом). Образование: гимназия, а с 1903 по 1906 – Петербургское морское училище. В 1907 году поступил в Киевский политехнический институт.

Туполев, Андрей Николаевич, знаменитый авиаконструктор. Родился в 1888 году. Обучался в гимназии. В 1908 году поступил в Императорское техническое училище (позднее МВТУ).

Королёв, Сергей Павлович. Родился в 1906 году. Начал обучение в одесской гимназии в 1917 году, но из-за её закрытия его воспитанием занялась мать и отчим (бывшие учителями). То есть, строго говоря, уровень профессиональной подготовки родителей Королёва был таким, что они смогли дать ему хорошее среднее образование, по царским, как сами понимаете, учебникам. В 1924 году поступил в Киевский политехнический институт, а осенью 1926 года переводится в Московское высшее техническое училище (МВТУ) имени Н. Э. Баумана. Опять же, профессорско-преподавательский состав этих учебных заведений появился не при Советской власти. При Советской власти, собственно, он – этот состав – был частично расстрелян и выгнан заграницу; нет, ну далеко не все конечно – кое-кто уцелел и воспитал будущего конструктора ракет. Кстати, любопытная деталь: когда в конце жизни Сергея Павловича оперировали, пытаясь предотвратить смерть, то не смогли ввести дыхательную трубку в горло в связи с травмой, полученной в ссылке – следователь ударил Королёва графином по скуле. Ну это уже к слову не о самом лучшем образовании, а о советской сталинской законности.

Кошкин, Михаил Ильич, создатель легендарного танка Т-34. Родился в 1889 году. Окончил церковно-приходскую школу. Никакого иного систематического образования вплоть до 1929 года не получал. В 1929 году по личному распоряжению С. М. Кирова как инициативный работник, в числе «парттысячников», зачислен в Ленинградский политехнический институт (кафедра «Автомобили и тракторы»), который окончил в 1934 году. Опять же, кто обучал Кошкина в ленинградском политехе? Ответ очевиден: преимущественно профессора, получившие образование в царской системе.

Вавилов, Сергей Иванович, создатель научной школы физической оптики в СССР, президент Академии наук СССР (с 1945), младший брат учёного-генетика Н. И. Вавилова. Родился в 1891 году в Москве. Учился в коммерческом училище на Остоженке, затем в Московском университете (МГУ), который окончил в 1914 году.

Лебедев, Александр Алексеевич, специалист в области прикладной и электронной оптики, оптики атмосферы и гидрооптики, лазерной техники, теории стеклообразного состояния, изучения свойств и строения стёкол, космического излучения. Родился в 1893 году в семье директора и преподавателя физики Поневежского реального училища Алексея Степановича Лебедева. В 1911 году окончил реальное училище (в Санкт-Петербурге) и поступил на Физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета.

Лебедев, Сергей Алексеевич, конструктор первых советских ЭВМ и ЭВМ серии БЭСМ. Родился в 1902 году. В связи с кипучей деятельностью товарищей большевиков получить полное среднее образование ему не удалось. Но в 1921 году он сдал экзамен экстерном за среднюю школу и поступил в Высшее техническое училище им. Баумана по специальности инженер-электрик. Никто не будет спорить, что в 1920-х Лебедева учили учителя, получившие образование при царе-батюшке?

Кстати, любопытна биография ещё одного выдающегося конструктора советских ЭВМ («Стрела», «Урал»). Рамеев, Башир Искандарович, родился в 1918 году. Его отец, Искандар Закирович, учился до начала Первой мировой войны в Горной академии в Германии, что стало одной из причин его ареста 1938 г. В этот момент Башир Искандарович учился в Московском энергетическом институте. Из-за ареста отца его из института отчислили: светлое было время сталинское, детей «врагов народа» выкидывали из ВУЗов только шум стоял – настоящий сталинский порядок. Уже значительно позже за большие заслуги в деле организации советской компьютерной промышленности, Б.И. Рамееву была присвоена степень доктора наук со стыдливой формулировкой – «без защиты диссертации». Всё верно, ведь формально высшего образования в самой лучшей советской образовательной системе он так и не получил (сын «врага народа»).

Ляпунов, Алексей Андреевич, выдающийся математик, один из основоположников «советской» кибернетики, член-корреспондент АН СССР. В 1928 году Ляпунов поступил на физико-математический факультет Московского университета. Однако через полтора года ему пришлось покинуть университет «как лицу дворянского происхождения». С 1932 года Алексей Андреевич становится учеником академика Н. Н. Лузина (1883 года рождения, с 1884 по 1901 г.г. обучался в томской гимназии, после чего поступил на физико-математический факультет Московского университета).

Бугаев, Николай Васильевич, философ и математик, секретарь Московского математического общества, занимался исследованиями в основном в области анализа и теории чисел. Родился в 1837 году в семье военного врача. В 1847 году поступил в Москве в гимназию. В 1855 году поступил на Физико-математический факультет Московского университета. Удивительное дело – за 60 лет до победы большевиков в России изучали математику и физику! Бугаев воспитал Лузина, а тот, в свою очередь, Ляпунова, а тот, как мы знаем, создателя отечественной школы программирования Ершова. Вот такая цепочка.

Ну и так, в финале, каждый желающий может поинтересоваться биографиями подписантов «письма трёхсот» – письма большой группы советских учёных, которое было направлено 11 октября 1955 года в Президиум ЦК КПСС. В письме описывалось мрачное положение в советской биологии к середине 1950-х годов. Просто любопытства ради поглядите когда родились и какое получали начальное образование все эти учёные и академики, двигавшие советскую науку в 50-х годах, то есть в период наибольшего расцвета т.н. «советской науки».

Не могли "поровнее" сделать?

С нормальным светораспределением.

Без таких кривых световых пятен.

Хороший свет, это очень важно!

Там же реактор есть.

На нем быстрее высушатся.

Опять же, если в СССР была военка на очень высоком уровне, тогда почему почти все бытовые электроприборы, большинство конвеерных авто и т.п. были такими убогими?

Ответ конечно прост, все достижения секретили и непускали в мирное производство из-за твердолобости чиновников и партийных работников... увы, а какой был потенциал и светлые умы в науке, инженерии и изобретениях!!!

Если уж китайцы мокут ровный отражатель и линзу Френеля сделать, то уж и наши сподобятся.

У них, кстати, относительно (весьма относительно, конечно) недорогой китайский киносвет.

Настоящий ARRI, стоит очень дорого.

Но для ледокола, думаю, это не цена. :)

(На левой верхней фотографии, прибор 10 кВт. Светит... Писец, как светит на максимуме. )

Интереснее, что с ледоколом "Леонид Брежнев" стало.

Интернет-версии расходятся во мнениях.