60293

22

Лучшие советские художники выходили далеко за рамки пропагандистского искусства и создавали настоящие шедевры.

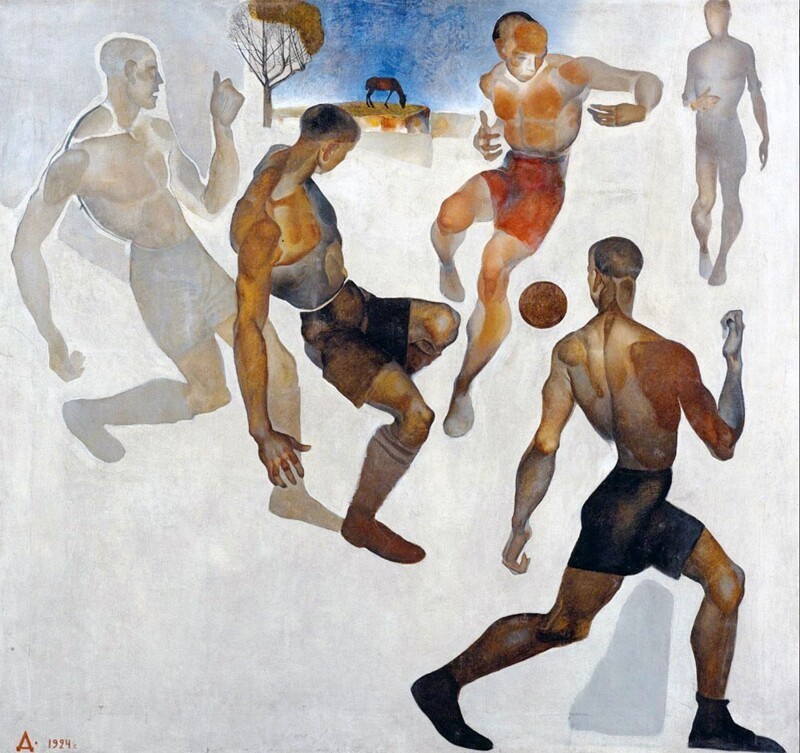

1. Александр Лабас (1900 - 1983)

Художник, прошедший путь через все советское искусство, от группы ОСТ (Общество художников-станковистов, изображавших новые советские реалии методами немецких экспрессионистов) до фигуративного искусства с сильными элементами авангарда.

×

Работа «В метро» с одной стороны отражает увлеченность футуристическими индустриальными темами, с другой - выполнена в абсолютно авангардном духе.

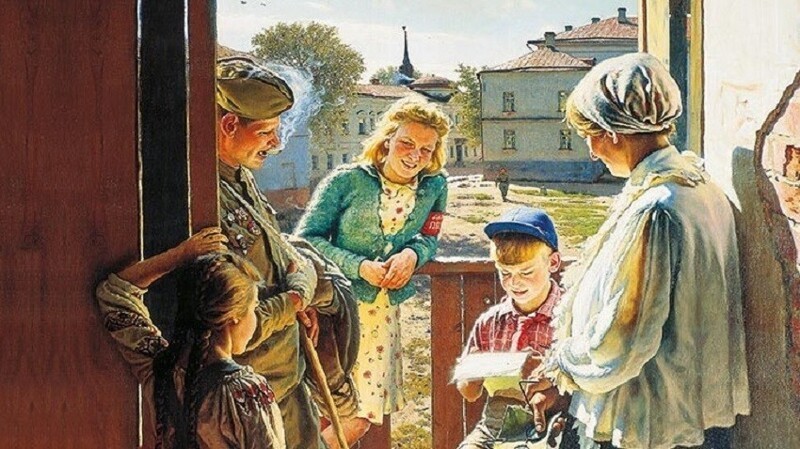

2. Илья Машков (1881-1944)

От авангарда с радикальными произведениями и легендарного объединения «Бубновый валет» до едва ли не возвращения к стилистике старых мастеров с сохранением физиологичности - творчество Машкова невероятно разнообразно и увлекательно.

Он - создатель абсурдной и ироничной версии советского натюрморта.

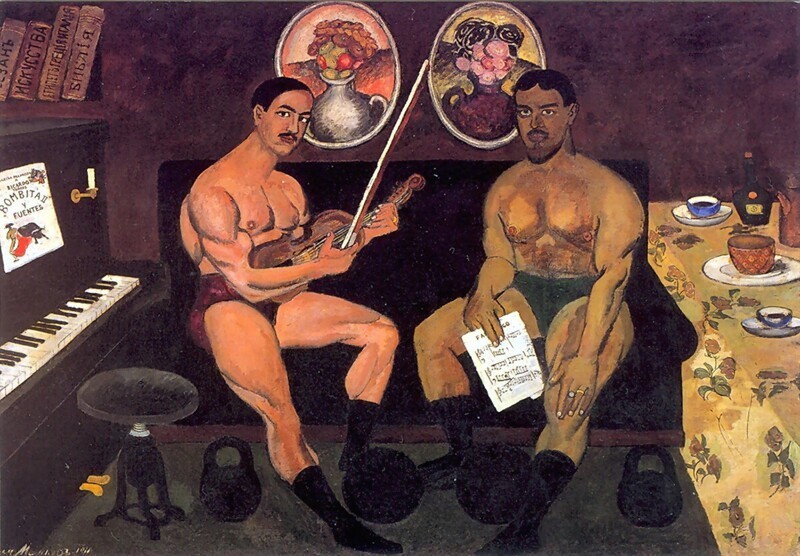

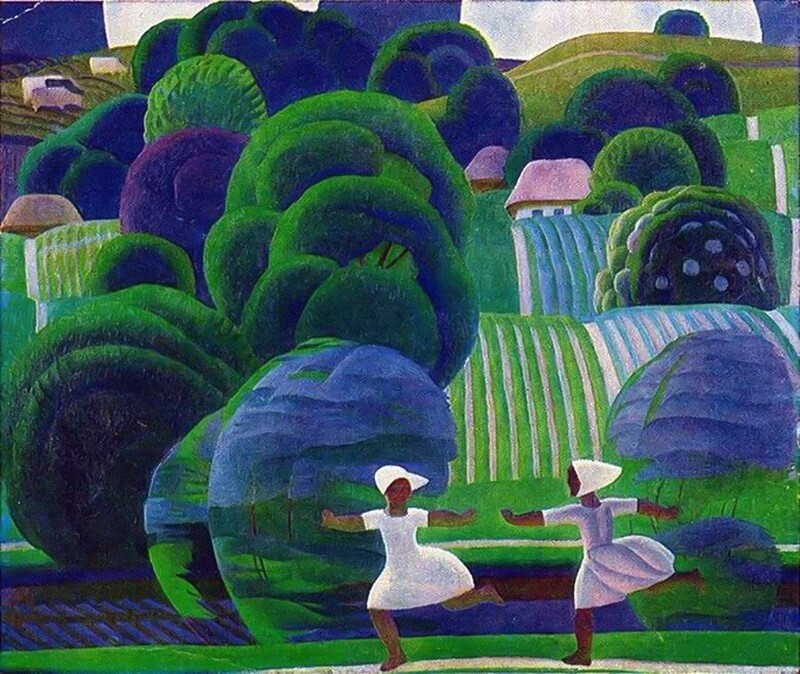

3. Александр Дейнека (1899-1969)

Один из самых крупных и известных советских мастеров. Любопытно, что как художник он был очень разным - в 1920-х и 1930-х это были два «разных» человека и художника, - но при этом создал свой узнаваемый стиль.

Его творчество не вписывается в общепринятую канву соцреализма, потому что каждое его масштабное произведение было абсолютно новым авангардным решением. И вращаясь в кругу советской высшей номенклатуры, ему удавалось оставаться самим собой.

4. Дмитрий Налбандян (1906-1993)

Сложная и противоречивая фигура, при этом очень ироничный художник. Сам про себя говорил, что работал «от Ильича до Ильича» - он Владимира Ильича Ленина до Леонида Ильича Брежнева. И его творчество как лакмусовая бумага - именно он явился эстетическим каноном каждой эпохи.

Он, в том числе, будучи живописцем Иосифа Сталина, уловил его тягу к тяжелому минимализму, а во времена Никиты Хрущева явил другой канон - практически советский импрессионизм.

5. Екатерина Зернова (1900-1995)

Одна из ярких женщин-художниц советской эпохи, стоящая в одном ряду с Александром Дейнекой, возможно, лучше всех воплотившая милитаристскую тему, образы разного рода войск Рабоче-крестьянской красной армии.

Даже танк на ее полотнах становился полноценным героем.

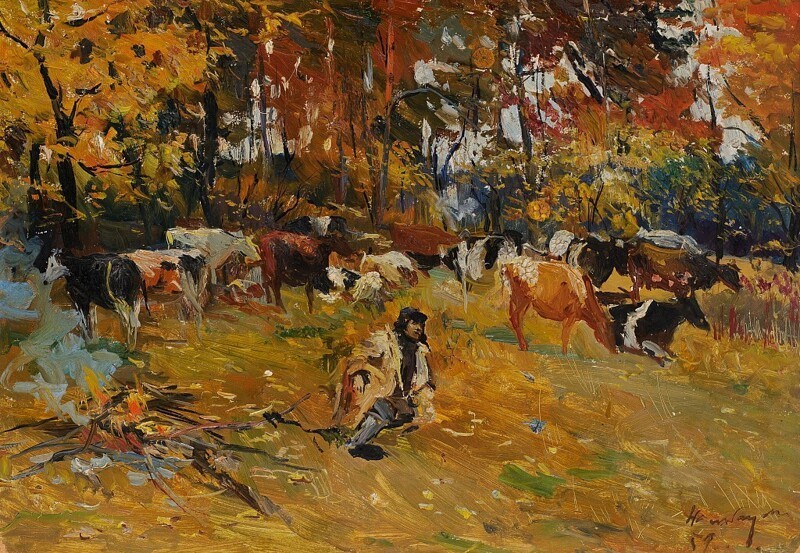

6. Виктор Мидлер (1888-1979)

Тонкий и недооцененный художник в 1930-х работал хранителем отдела новейших течений русской живописи в Третьяковской галерее.

И именно ему принадлежит одна из главных эмблематичных работ этого периода «Политзанятия на линкоре» из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

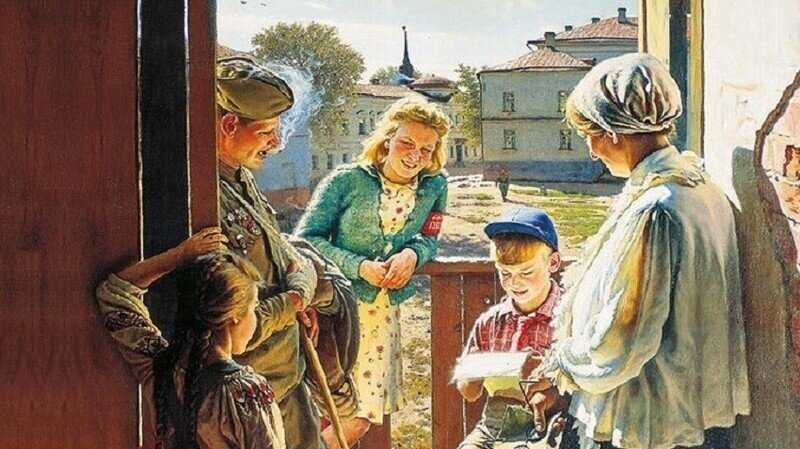

7. Александр Лактионов (1910-1972)

Парадоксальная фигура и художник уже следующего поколения. Он один из тех, кто серьезно всматривался в искусство старых мастеров, но при этом создавали свои новаторские интерпретации общепринятых сюжетов близкие к сюрреализму. Включая даже его растиражированную работу «Письмо с фронта».

У него очень интересные малые формы - например, натюрморты, в которых, как в более свободном жанре, магический реализм и сюрреализм отразились в наибольшей степени.

8. Георгий Нисский (1903-1987)

Он пережил несколько стадий расцвета. Начинал с довольно брутальных батальных сцен, но стал знаковой фигурой для художников поколения 1960-х годов. Ему удалось создать свой абсолютно непередаваемый и узнаваемый во всех элементах стиль, но оставаться совершенно простым доступным человеком.

Есть знаменитая история, когда молодые авторы из художественных мастерских собрались пойти выпить пива, а мэтр догонял их с криком: «Ребята, постойте, возьмите меня с собой!»

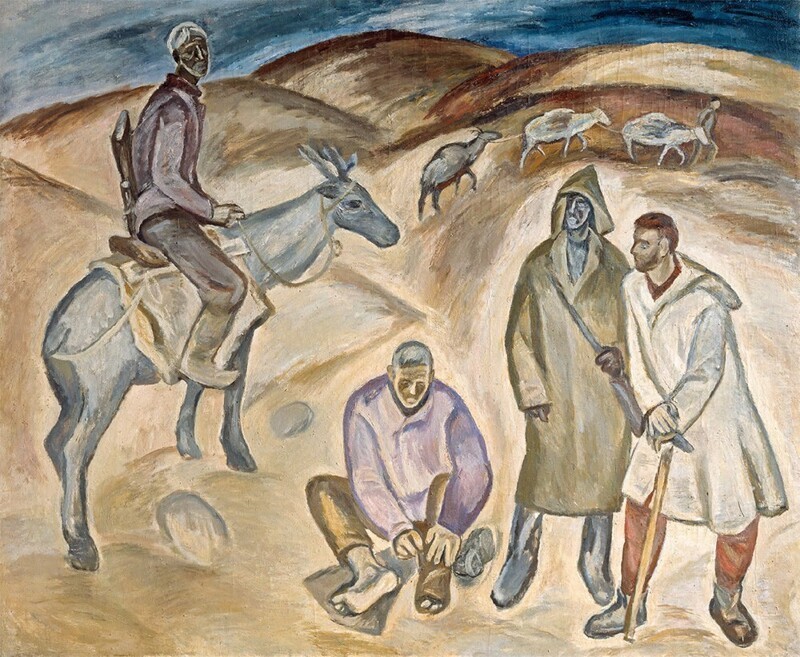

9. Павел Никонов (р.1930)

Вероятно, главный представитель «сурового стиля» начала 1960-х, работающий до сих пор.

Он несколько раз менял стиль, от многослойной почти монохромной живописи до собственного варианта примитивизма с мастерским цветом и композицией.

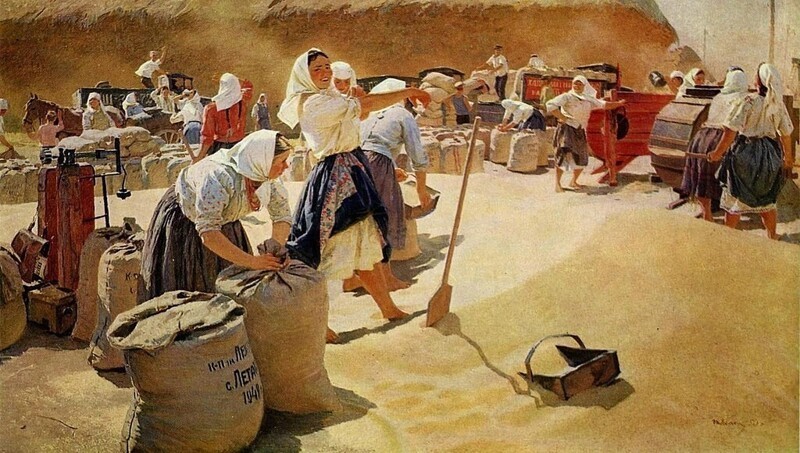

10. Татьяна Яблонская (1917-2005)

Автор двух эпохальных картин и наиболее известный массовому зрителю художник. Ее «Утро» и «Хлеб» печатали в каждом школьном учебнике во времена СССР, а также тиражировали в журналах и на постерах. Полотно «Хлеб» стало воплощением сталинской темы плодородия, а «Утро» - уже началом хрущевской оттепели.

При этом она всегда оставалась очень сильным и разносторонним художником, меняла стили, разрабатывала свою версию примитивизма в духе Анри Руссо.

Источник:

Ссылки по теме:

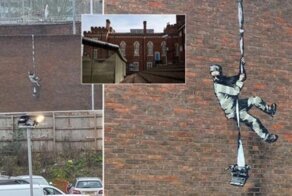

- Эта оптическая иллюзия - самое красивое произведение уличного искусства во Франции

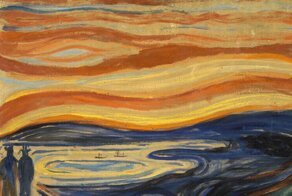

- Кто кричит на картине Мунка

- Меховые варианты известных классических полотен

- Новая картина Бэнкси на стене бывшей тюрьмы

- Художник нарисовал персонажей поп-культуры в реалистичном стиле

реклама

Многие помнят картинку «Утро»: тоненькая девочка в залитой светом комнате делает зарядку. Школьники писали по этой картине сочинения, придумывали для девочки имя, родителей, занятия…

Эту девочку звали Лена. В 1954 году, когда ее мама, художница Татьяна Яблонская, писала эту картину, Лене было 13 лет. На картине «Утро» изображена их комната в киевской коммуналке на картине она кажется вполне респектабельной, но на самом деле семья жила так бедно, что Лена и ее сестра даже не приглашали одноклассников в гости стеснялись. Успех у картины был фантастический, репродукции «Утра» висели в каждой второй квартире. Но денег художнице это не принесло. Своих дочерей она воспитывала одна, с мужем, тоже художником, они развелись.

А Лена никому не говорила, что художница Яблонская ее мама, она носила фамилию отца, Отрощенко. Хвастаться ей казалось нескромным, она вообще считала себя серенькой мышкой и старалась держаться в тени.

А в это время на другом конце континента, в Алма-Ате 14-летний Арсен Бейсембинов повесил «Утро» над своей кроватью. Он смотрел на картину и все время думал об этой девочке где она живет такая, не похожая на других девчонок? И вообще, существует она, или художница ее выдумала? Эта юношеская влюбленность продолжалась несколько лет. Арсен и сам любил рисовать, он мечтал стать художником может, поэтому ему так нравилось смотреть на девочку с картины. Он окончил школу, поехал в Москву, поступил в Строгановку Московское высшее художественно-промышленное училище.

И вот тут было удивительное совпадение: Лена тоже окончила школу и тоже приехала из Киева в Строганову.

Арсен поступил в училище легко он окончил школу с золотой медалью. Лена еле-еле прошла по конкурсу. Арсен был лучшим студентом на курсе. Лена этим похвастаться не могла. Тем не менее, они как-то сразу подружились, и скоро стали неразлучными. Дружба переросла в студенческий роман.

Они долго встречались, а потом Арсен повез Лену в Алма-Ату. В его комнате над кроватью так и висела репродукция «Утра».

И только тут потрясенная Лена призналась:

- Ты знаешь… Это я.

Арсен почувствал, как внутри у него все запело от радости. Он тоже признался: эта картина его талисман.

После этого сомнений у Лены больше не оставалось. Они с Арсеном поженились, уехали в Казахстан. Жили, радовались, любили друг друга. Иллюстрировали детские книжкии, рисовали мультфильмы, воспитывали сына. Прожили всю жизнь душа в душу. Сорок лет как один счастливый день.

В 2000 году Арсен умер от тяжелой болезни. Девочка с картины «Утро» осталась жить без него. Ту самую репродукцию потеряли во время переезда, но Елена всегда бережно хранила другой свой портрет. Арсен набросал его карандашом вскоре после знакомства, и написал на обороте:

«Я тебя люблю, ты этот рисунок не выкидывай».

Три сосны на переднем плане такой формы могут вырасти только в бору. На воле они будут кривыми и раскидистыми. Значит здесь вырубленный бор.

Заснеженная дорога, по которой едут сани и человек за ними. Наверняка дорога в снег одна, значит они на одном плане нарисованы, а одинокий человек гораздо больше лошади. Сани, запряженные лошадью, должны двигаться гораздо быстрее пешехода. Получается, они его обогнали? Нет. Одинокого путника зимой в поле наверняка подобрали бы и подвезли. Они удирают от великана. Но тот не бежит, а уверенно шагает за санями, уверенный в успехе погони.

На осветленном варианте картины видны лиственные деревья с желтой листвой. Одно маленькое на переднем плане и в лесу. С таким снежным покровом деревья стоят с листвой. Значит в средней полосе сейчас конец сентября и внезапно наступила зима.

А первый реактивный гражданский самолет как символ стремительного побега из апокалипсиса