1896

6

Война всегда катализирует развитие технологий. Государства, вынужденные участвовать в масштабных боевых действиях, понимают, что технологическое превосходство может склонить чашу весов в их сторону. Те изобретения, удачные инженерные решения и научные открытия, которые стали значительным вкладом в победу, всегда преподносятся как чудо-оружие и непревзойдённый гений победителя. Однако так случается не всегда.

Часто за ослепляющим сиянием удачных проектов скрываются десятки идей, что казались перспективными на бумаге, но столкновения с реальностью не выдержали.

С началом Второй мировой войны боевые действия активизировались не только на суше, но и на море. Англия, обладавшая тогда самым мощным флотом, тем не менее была крайне уязвима из-за своих огромных по протяжённости морских коммуникаций. Германское командование, понимая это, а также учитывая успешный опыт рейдерских операций во время Первой мировой войны, вполне логично решило сделать ставку на удар по морским коммуникациям. Каким бы не был большим британский флот, но на каждый боевой корабль приходилось по десятку, а то и не по одному кораблей, занимавшихся перевозкой грузов и никак не вооружённых. К каждому такому судну, следующему через океан, эскорт не приставить. Тем более что действовавшие на океанских просторах немецкие подлодки почти всегда имели преимущество первого удара. Второго могло и не потребоваться, а значит наличие эскорта вряд ли имело бы решающее значение.

С началом Второй мировой войны боевые действия активизировались не только на суше, но и на море. Англия, обладавшая тогда самым мощным флотом, тем не менее была крайне уязвима из-за своих огромных по протяжённости морских коммуникаций. Германское командование, понимая это, а также учитывая успешный опыт рейдерских операций во время Первой мировой войны, вполне логично решило сделать ставку на удар по морским коммуникациям. Каким бы не был большим британский флот, но на каждый боевой корабль приходилось по десятку, а то и не по одному кораблей, занимавшихся перевозкой грузов и никак не вооружённых. К каждому такому судну, следующему через океан, эскорт не приставить. Тем более что действовавшие на океанских просторах немецкие подлодки почти всегда имели преимущество первого удара. Второго могло и не потребоваться, а значит наличие эскорта вряд ли имело бы решающее значение.

Битва за Атлантику, начавшаяся ещё в 1939 году, обнажила неутешительную действительность. Флот союзников нёс ощутимые потери. Формирование конвоев под охраной безусловно давало преимущества, но имело и множество недостатков. В первую очередь это требовало времени, а также использования боевых кораблей, что отвлекало последние от выполнения других задач. К тому же поход в составе конвоя не гарантировал полной безопасности. Нередки были случаи атаки конвоев, как одиночными подводным лодками, так и группами, в которых часть отвлекала на себя корабли охранения, тогда как остальные субмарины безнаказанно расстреливали тихоходные транспорты.

Сложность ситуации вынуждала искать нестандартные решения, которые в то же время должны были быть простыми и действенными. И позволяли бы защитить транспорты если не от атак, то хотя бы от обнаружения на просторах океанов. И один вариант, показавшийся перспективным, был найден.

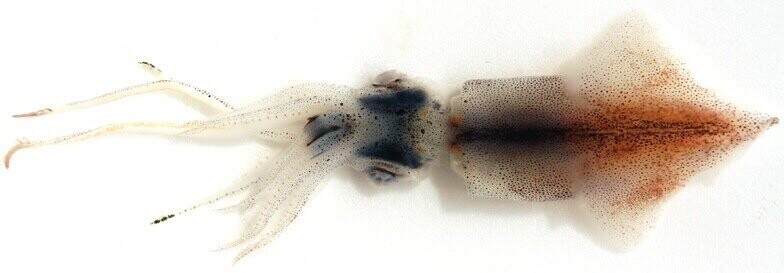

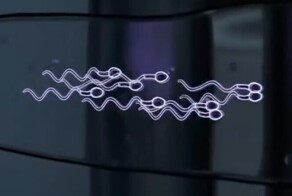

Природа намного изобретательнее и изворотливее, чем может представить себе большинство людей. Некоторые идеи, реализованные природой, поражают воображение, а методы как атаки, так и маскировки, отточенные тысячами лет эволюции, сделали выжившие виды фауны идеальными. Примером этого стала система маскировки, используемая некоторыми морскими животными. А именно — встречное освещение, которое снижает заметность на фоне воды. Эту маскировку используют некоторое виды кальмаров. Их тело обладает свойством био-иллюминации, и хищник, который находится глубже в воде, наблюдая за ними, не может различить их на фоне более светлого неба. Неярко светящиеся области на теле этих морских обитателей сливают их с фоном окружения.

Сложность ситуации вынуждала искать нестандартные решения, которые в то же время должны были быть простыми и действенными. И позволяли бы защитить транспорты если не от атак, то хотя бы от обнаружения на просторах океанов. И один вариант, показавшийся перспективным, был найден.

Природа намного изобретательнее и изворотливее, чем может представить себе большинство людей. Некоторые идеи, реализованные природой, поражают воображение, а методы как атаки, так и маскировки, отточенные тысячами лет эволюции, сделали выжившие виды фауны идеальными. Примером этого стала система маскировки, используемая некоторыми морскими животными. А именно — встречное освещение, которое снижает заметность на фоне воды. Эту маскировку используют некоторое виды кальмаров. Их тело обладает свойством био-иллюминации, и хищник, который находится глубже в воде, наблюдая за ними, не может различить их на фоне более светлого неба. Неярко светящиеся области на теле этих морских обитателей сливают их с фоном окружения.

×

Вид кальмара (Watasenia scintillans), использующего био-иллюминацию для маскировки

В 1940 году канадский профессор Эдмунд Годфри Берр, во время работы на правительство по созданию приборов ночного видения, обнаружил интересный эффект. Он заметил, что летящие без навигационных огней самолёты легко различимы даже на фоне ночного неба из-за своего более тёмного силуэта. Тогда как огни, освещающие лишь часть самолёта, скрывают его размер, расстояние до него и не позволяют различить издалека. Именно Эдмунд Годфри описал этот эффект, назвав его «камуфляжем рассеянного освещения». Фактически, он адаптировал под военные нужды уже известный биологам и океанологам принцип маскировки встречным освещением.

В своих работах профессор писал, как наблюдал за посадкой самолёта на снег и внезапно потерял его из вида. Это произошло в тот момент, когда освещение, отражённое от снега, осветило самолёт ровно настолько, чтобы совпасть с яркостью окружающего ландшафта. Профессор продолжил свои изыскания. А в 1941 году его вызвали в штаб ВМФ Канады для обсуждения возможного применения маскировки в практических целях на кораблях союзников.

Тестовые лабораторные испытания подтвердили эффект, описанный профессором. С января по сентябрь было опробовано несколько различных вариантов — от обычных, регулируемых вручную, прожекторов до установок с фотоэлементом, автоматически подстраивающим освещение корабля под окружение. Прототипы этой системы давали многообещающие результаты, снижая видимость корабля до 50, а в части случаев и до 70 процентов от исходного значения.

В 1940 году канадский профессор Эдмунд Годфри Берр, во время работы на правительство по созданию приборов ночного видения, обнаружил интересный эффект. Он заметил, что летящие без навигационных огней самолёты легко различимы даже на фоне ночного неба из-за своего более тёмного силуэта. Тогда как огни, освещающие лишь часть самолёта, скрывают его размер, расстояние до него и не позволяют различить издалека. Именно Эдмунд Годфри описал этот эффект, назвав его «камуфляжем рассеянного освещения». Фактически, он адаптировал под военные нужды уже известный биологам и океанологам принцип маскировки встречным освещением.

В своих работах профессор писал, как наблюдал за посадкой самолёта на снег и внезапно потерял его из вида. Это произошло в тот момент, когда освещение, отражённое от снега, осветило самолёт ровно настолько, чтобы совпасть с яркостью окружающего ландшафта. Профессор продолжил свои изыскания. А в 1941 году его вызвали в штаб ВМФ Канады для обсуждения возможного применения маскировки в практических целях на кораблях союзников.

Тестовые лабораторные испытания подтвердили эффект, описанный профессором. С января по сентябрь было опробовано несколько различных вариантов — от обычных, регулируемых вручную, прожекторов до установок с фотоэлементом, автоматически подстраивающим освещение корабля под окружение. Прототипы этой системы давали многообещающие результаты, снижая видимость корабля до 50, а в части случаев и до 70 процентов от исходного значения.

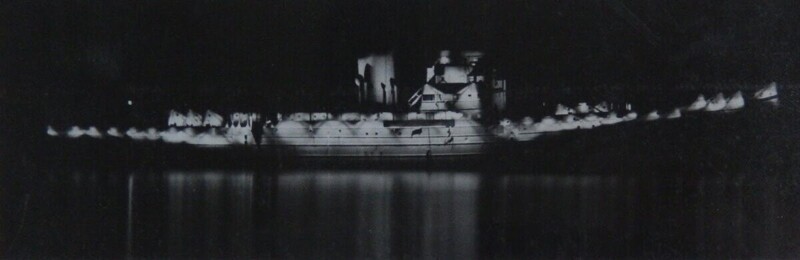

HMCS Cobalt во время испытаний системы маскировки, январь 1941 года

Канада, являясь частью Британской Империи, передала данные о своих разработках в метрополию. В Британском адмиралтействе изучили наработки и доложили премьер-министру Черчиллю. Последний, ознакомившись с выкладками, отдал указание о проведении работ по совершенствованию системы и её тестированию на британских кораблях. И в первых месяцах 1942 года система камуфляжа рассеянного освещения была смонтирована на кораблях HMS Largs и HMS Penelope. Испытания показали, что в темноте снижение заметности кораблей составляет примерно 25 процентов при наблюдении через бинокли и около 33 процентов для невооружённого глаза. Однако в безлунную ночь HMS Largs без освещения был замечен на расстоянии примерно в 5 км, а после включения системы камуфляжа — чуть более чем с 2 км, что составило уменьшение заметности на 57 процентов.

Канада, являясь частью Британской Империи, передала данные о своих разработках в метрополию. В Британском адмиралтействе изучили наработки и доложили премьер-министру Черчиллю. Последний, ознакомившись с выкладками, отдал указание о проведении работ по совершенствованию системы и её тестированию на британских кораблях. И в первых месяцах 1942 года система камуфляжа рассеянного освещения была смонтирована на кораблях HMS Largs и HMS Penelope. Испытания показали, что в темноте снижение заметности кораблей составляет примерно 25 процентов при наблюдении через бинокли и около 33 процентов для невооружённого глаза. Однако в безлунную ночь HMS Largs без освещения был замечен на расстоянии примерно в 5 км, а после включения системы камуфляжа — чуть более чем с 2 км, что составило уменьшение заметности на 57 процентов.

HMS Largs во время испытаний системы световой маскировки. Прожекторы системы включены на полную мощность, 1942 год

Результаты были весьма многообещающими, однако уже к июню 1942 года британское командование заморозило разработку, посчитав, что маскировка от визуального обнаружения будет мало полезна для борьбы с подводными лодками, использующими акустические системы и радиопеленгацию для обнаружения целей. Тем не менее обсуждения о её целесообразности продолжались с канадским морским командованием до 1943 года.

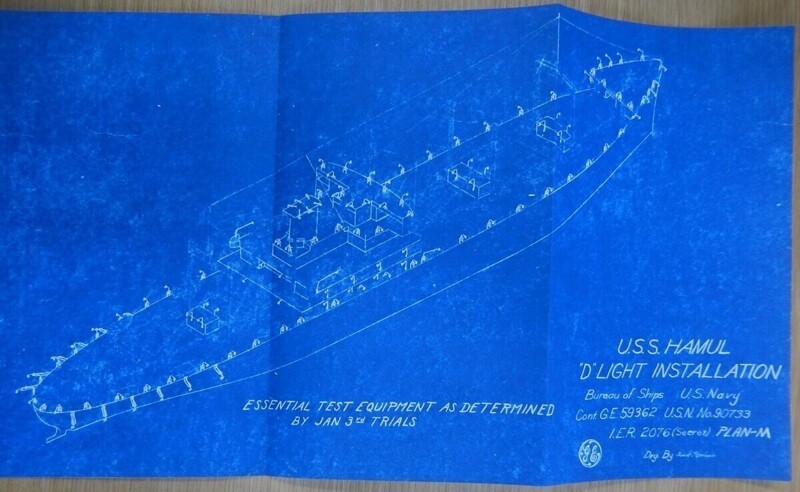

Флот США, также получивший наработки канадцев, провёл испытания и смонтировал автоматическую систему маскировки, разработанную и собранную General Electric, на корабле USS Hamul. Однако и американцы прекратили дальнейшую разработку в 1942 году, отправив пару изготовленных прототипов системы в Канаду.

Результаты были весьма многообещающими, однако уже к июню 1942 года британское командование заморозило разработку, посчитав, что маскировка от визуального обнаружения будет мало полезна для борьбы с подводными лодками, использующими акустические системы и радиопеленгацию для обнаружения целей. Тем не менее обсуждения о её целесообразности продолжались с канадским морским командованием до 1943 года.

Флот США, также получивший наработки канадцев, провёл испытания и смонтировал автоматическую систему маскировки, разработанную и собранную General Electric, на корабле USS Hamul. Однако и американцы прекратили дальнейшую разработку в 1942 году, отправив пару изготовленных прототипов системы в Канаду.

План размещения системы светового камуфляжа на USS Hamul, 3 января 1942 года

Канадцы продолжили работы в этом направлении, установив системы маскировки на HMCS Edmundston и HMCS Rimouski в 1943 году. И после тестовых испытаний включили эти корабли в сопровождение Атлантических конвоев. Применение системы маскировки в полевых условиях показало двоякий эффект. В некоторых случаях, при сочетании сложных погодных условий и разного освещения, удавалось снизить дальность обнаружения кораблей до 70 процентов. Однако электрические приборы освещения, смонтированные на выдвижных штангах в разных частях корпуса, оказались довольно хрупкими и часто выходили из строя из-за несовершенства прототипов. К тому же система довольно медленно реагировала на изменение освещённости фона, что также снижало её эффективность.

Пожалуй, самым эффективным использованием системы маскировки оказалась несостоявшаяся атака HMCS Rimouski на немецкую подводную лодку U-536 в заливе Бай-де-Шалёр. Судя по всему, это должно было стать операцией по захвату лодки. Но даже несмотря на то, что оснащённый системой маскировки корабль приблизился достаточно близко к ней, досадная случайность с ошибочным сигналом, который заметили на лодке с берега, послужили причиной тревоги. После чего подлодка поспешно скрылась под водой.

Канадцы продолжили работы в этом направлении, установив системы маскировки на HMCS Edmundston и HMCS Rimouski в 1943 году. И после тестовых испытаний включили эти корабли в сопровождение Атлантических конвоев. Применение системы маскировки в полевых условиях показало двоякий эффект. В некоторых случаях, при сочетании сложных погодных условий и разного освещения, удавалось снизить дальность обнаружения кораблей до 70 процентов. Однако электрические приборы освещения, смонтированные на выдвижных штангах в разных частях корпуса, оказались довольно хрупкими и часто выходили из строя из-за несовершенства прототипов. К тому же система довольно медленно реагировала на изменение освещённости фона, что также снижало её эффективность.

Пожалуй, самым эффективным использованием системы маскировки оказалась несостоявшаяся атака HMCS Rimouski на немецкую подводную лодку U-536 в заливе Бай-де-Шалёр. Судя по всему, это должно было стать операцией по захвату лодки. Но даже несмотря на то, что оснащённый системой маскировки корабль приблизился достаточно близко к ней, досадная случайность с ошибочным сигналом, который заметили на лодке с берега, послужили причиной тревоги. После чего подлодка поспешно скрылась под водой.

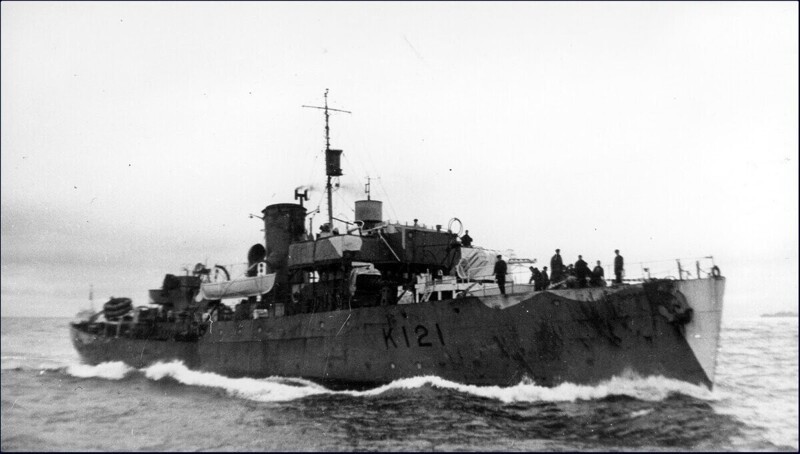

HMCS Rimouski, 1944-1945 годы

Война на море в Атлантике была выиграна союзниками благодаря разработке и модернизации радаров и гидроакустических систем поиска, а также совершенствованию системы конвоев. Система маскировки рассеянным освещением оказалась излишне сложной и недоработанной. Возможно, в каком-либо другом случае и при использовании в других ситуациях она могла бы оказать более существенное влияние на ход боевых действий, но этого не случилось.

По окончании войны все разработки в данном направлении были прекращены. Ну а сама технология практически не осталась в памяти большинства и стала всего лишь ещё одной идеей, которую военная машина старалась применить себе на пользу, так в этом и не преуспев.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS.

Война на море в Атлантике была выиграна союзниками благодаря разработке и модернизации радаров и гидроакустических систем поиска, а также совершенствованию системы конвоев. Система маскировки рассеянным освещением оказалась излишне сложной и недоработанной. Возможно, в каком-либо другом случае и при использовании в других ситуациях она могла бы оказать более существенное влияние на ход боевых действий, но этого не случилось.

По окончании войны все разработки в данном направлении были прекращены. Ну а сама технология практически не осталась в памяти большинства и стала всего лишь ещё одной идеей, которую военная машина старалась применить себе на пользу, так в этом и не преуспев.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS.

Источник:

реклама