1135

2

Российским школьникам предлагают в качестве примеров для подражания токсичных и истеричных неудачников. Дурной характер и душевные болезни приводят героев классических книг к закономерному финалу: этот сел в тюрьму, этого убили, этот умер от обиды и разочарования, этот выпил яду, а та бросилась под поезд.

Возьмём, к примеру, Муму. Взрослому человеку всё ясно: если распоряжение начальства кажется откровенно дурным, требуй письменного распоряжения. Но школьникам же про это ничего не говорят! Школьники, кажется, вообще не выносят из сюжета Муму ничего, кроме «очень полезной» в жизни ненависти к обеспеченным людям.

Единственным положительным героем в школьной литературе является, пожалуй, Андрей Штольц, друг Ильи Обломова. Господин Штольц получает правильное воспитание, принимает правильные жизненные решения, а в итоге приходит к закономерному успеху. К сожалению, в мозгах школьников пример Штольца откладывается редко, так как акцента на нём учителя литературы не делают, и так как даже сам Иван Гончаров поленился прорисовать Штольца в деталях, отчего Штольц получился несколько картонным.

Ах, да, в моё время был в литературе ещё и другой «положительный» типаж — революционные головорезы. Пожалуй, без дополнительных пояснений ясно, что служить в качестве примеров юношеству они тоже не могут.

Я бы хотел поднять обвиняющий палец, чтобы указать им на учителей литературы, но чувство справедливости не позволяет мне обвинять честных учителей. Их предмет называется «литература», они знакомят школьников с литературой. Да, они не учат школьников жить, однако разве их предмет называется «взрослая жизнь»? Кто, вообще, придумал, будто воспитанием школьников должен заниматься именно учитель литературы, а не математик, трудовик или физрук, например?

Школьников худо-бедно учат строению паука-крестовика, однако не учат главному — правилам взрослой жизни. Вот некоторые вопросы, на которые типичный выпускник школы сможет дать верные ответы только в том случае, если ему повезло с родителями:

— как правильно обращаться с деньгами;

— чего ждёт от меня работодатель, как устроиться на работу;

— какие есть варианты карьеры, какие есть плюсы и минусы у разных вариантов;

— как открыть и вести собственный бизнес;

— как выбрать хорошего спутника жизни;

— как правильно строить отношения в семье;

— как выстраивать отношения с окружающими;

— когда заводить детей и как их воспитывать;

— как подготовиться к пенсии;

— в каких случаях нужно обращаться в суд;

— как правильно нанимать людей;

— как устроено потребление, как тратить деньги;

— какие есть увлечения во взрослой жизни;

— почему одни люди счастливы, а другие нет;

— когда нужно обращаться к врачу;

— нужно ли учиться после школы и института;

— как поднять себе настроение;

— как вести переговоры;

— какой в нашей стране деловой этикет.

Речь, разумеется, не идёт о сугубо технических навыках. Понятно, что любой дурак может найти адрес поликлиники в интернете. Сложности возникают, когда молодой человек встаёт перед необходимостью принять неочевидное решение: терпеть боль в желудке, принять таблетку или записаться к врачу. Многие делают в таких случаях неправильный выбор, так как никто не объяснил им, какие последствия будут у того или иного варианта.

То же самое и с ипотекой. Смышлёный школьник легко подсчитает, каков будет месячный платёж по ипотеке, и сколько у него останется от зарплаты. Вводить в курс математики дополнительную секцию, как это сделали в Канаде, пожалуй, излишне:

https://www.narcity.com/toronto/ontarios-new-grade-9-math-program-teaches-students-how-to-save

Куда важнее рассказать будущим взрослым, что «брать квартиру в ипотеку» — далеко не единственное доступное им жизненное решение. Что квартиру можно заполучить добрым десятком способов без ипотеки, причём иногда эти способы предпочтительнее.

Некоторые даже не подозревают, что почти в каждой жизненной ситуации у них есть самые разнообразные варианты действий. «А что, так можно было?» — классическая реплика от молодого человека, который видит, как его коллега договаривается о повышении или, допустим, увольняется, уяснив, что ловить на этой работе уже нечего.

Школьников выпускают во взрослую жизнь неподготовленными, как обезьян на хоккейное поле. Министерство образования предполагает, что умению жить, в хорошем смысле слова, школьников должны обучить родители — где-то в перерывах между восьмичасовым рабочим днём и вечерним отдыхом перед экраном телевизора.

В некоторых семьях детей и вправду всему этому учат. В большей части семей — не учат, в первую очередь потому, что родители и сами-то не умеют жить. Для старшего поколения сам термин — «уметь жить» — это ругательство. Напомню, раньше «умеющим жить» называло себя разное жульё, которое крутило мутные схемы, карабкалось наверх по головам и приворовывало мясо из родного магазина. Порядочный человек, по мнению многих, обязательно должен быть бедным и униженным, класть свою жизнь на алтарь служения посторонним. Получать хорошую зарплату, развлекаться, наслаждаться жизнью — это грех.

Более того: мысль о том, что человек сам ответственен за свою судьбу, является для нашего общества глубоко чуждой. Когда на англоязычном форуме кто-то рассказывает о своих проблемах, он обычно пишет: «я принимал в жизни неверные решения, в итоге я оказался вот в такой плачевной ситуации». На наших форумах пишут иначе: «жулики и воры из Единой России довели меня до последней степени отчаяния, я вот уже три месяца пью водку, так как в нашей стране нет работы для специалистов моего профиля».

Оно и неудивительно, если посмотреть, у кого мы учимся жизни. Во-первых, у «лидеров мнений», которых в античности метко называли демагогами, и которые скармливают народу приятную ложь в обмен на лайки. И, во-вторых, у глубоко несчастных представителей богемы, — популярных артистов, певцов, музыкантов, — из которых хроническая неустроенность так и фонтанирует даже во время телешоу.

В 1997 году МЧС продавило введение школьного предмета ОБЖ, «Основы безопасности жизнедеятельности». Там подростков учат разным полезным вещам: что делать с потерявшим сознание товарищем или как правильно нюхать незнакомые жидкости, например. Может быть, пора ввести и более общий предмет — «Основы жизнедеятельности»? А то получается странно — школьникам рассказывают, как делать нельзя, но не рассказывают, как делать можно и нужно.

Единственным положительным героем в школьной литературе является, пожалуй, Андрей Штольц, друг Ильи Обломова. Господин Штольц получает правильное воспитание, принимает правильные жизненные решения, а в итоге приходит к закономерному успеху. К сожалению, в мозгах школьников пример Штольца откладывается редко, так как акцента на нём учителя литературы не делают, и так как даже сам Иван Гончаров поленился прорисовать Штольца в деталях, отчего Штольц получился несколько картонным.

Ах, да, в моё время был в литературе ещё и другой «положительный» типаж — революционные головорезы. Пожалуй, без дополнительных пояснений ясно, что служить в качестве примеров юношеству они тоже не могут.

Я бы хотел поднять обвиняющий палец, чтобы указать им на учителей литературы, но чувство справедливости не позволяет мне обвинять честных учителей. Их предмет называется «литература», они знакомят школьников с литературой. Да, они не учат школьников жить, однако разве их предмет называется «взрослая жизнь»? Кто, вообще, придумал, будто воспитанием школьников должен заниматься именно учитель литературы, а не математик, трудовик или физрук, например?

Школьников худо-бедно учат строению паука-крестовика, однако не учат главному — правилам взрослой жизни. Вот некоторые вопросы, на которые типичный выпускник школы сможет дать верные ответы только в том случае, если ему повезло с родителями:

— как правильно обращаться с деньгами;

— чего ждёт от меня работодатель, как устроиться на работу;

— какие есть варианты карьеры, какие есть плюсы и минусы у разных вариантов;

— как открыть и вести собственный бизнес;

— как выбрать хорошего спутника жизни;

— как правильно строить отношения в семье;

— как выстраивать отношения с окружающими;

— когда заводить детей и как их воспитывать;

— как подготовиться к пенсии;

— в каких случаях нужно обращаться в суд;

— как правильно нанимать людей;

— как устроено потребление, как тратить деньги;

— какие есть увлечения во взрослой жизни;

— почему одни люди счастливы, а другие нет;

— когда нужно обращаться к врачу;

— нужно ли учиться после школы и института;

— как поднять себе настроение;

— как вести переговоры;

— какой в нашей стране деловой этикет.

Речь, разумеется, не идёт о сугубо технических навыках. Понятно, что любой дурак может найти адрес поликлиники в интернете. Сложности возникают, когда молодой человек встаёт перед необходимостью принять неочевидное решение: терпеть боль в желудке, принять таблетку или записаться к врачу. Многие делают в таких случаях неправильный выбор, так как никто не объяснил им, какие последствия будут у того или иного варианта.

То же самое и с ипотекой. Смышлёный школьник легко подсчитает, каков будет месячный платёж по ипотеке, и сколько у него останется от зарплаты. Вводить в курс математики дополнительную секцию, как это сделали в Канаде, пожалуй, излишне:

https://www.narcity.com/toronto/ontarios-new-grade-9-math-program-teaches-students-how-to-save

Куда важнее рассказать будущим взрослым, что «брать квартиру в ипотеку» — далеко не единственное доступное им жизненное решение. Что квартиру можно заполучить добрым десятком способов без ипотеки, причём иногда эти способы предпочтительнее.

Некоторые даже не подозревают, что почти в каждой жизненной ситуации у них есть самые разнообразные варианты действий. «А что, так можно было?» — классическая реплика от молодого человека, который видит, как его коллега договаривается о повышении или, допустим, увольняется, уяснив, что ловить на этой работе уже нечего.

Школьников выпускают во взрослую жизнь неподготовленными, как обезьян на хоккейное поле. Министерство образования предполагает, что умению жить, в хорошем смысле слова, школьников должны обучить родители — где-то в перерывах между восьмичасовым рабочим днём и вечерним отдыхом перед экраном телевизора.

В некоторых семьях детей и вправду всему этому учат. В большей части семей — не учат, в первую очередь потому, что родители и сами-то не умеют жить. Для старшего поколения сам термин — «уметь жить» — это ругательство. Напомню, раньше «умеющим жить» называло себя разное жульё, которое крутило мутные схемы, карабкалось наверх по головам и приворовывало мясо из родного магазина. Порядочный человек, по мнению многих, обязательно должен быть бедным и униженным, класть свою жизнь на алтарь служения посторонним. Получать хорошую зарплату, развлекаться, наслаждаться жизнью — это грех.

Более того: мысль о том, что человек сам ответственен за свою судьбу, является для нашего общества глубоко чуждой. Когда на англоязычном форуме кто-то рассказывает о своих проблемах, он обычно пишет: «я принимал в жизни неверные решения, в итоге я оказался вот в такой плачевной ситуации». На наших форумах пишут иначе: «жулики и воры из Единой России довели меня до последней степени отчаяния, я вот уже три месяца пью водку, так как в нашей стране нет работы для специалистов моего профиля».

Оно и неудивительно, если посмотреть, у кого мы учимся жизни. Во-первых, у «лидеров мнений», которых в античности метко называли демагогами, и которые скармливают народу приятную ложь в обмен на лайки. И, во-вторых, у глубоко несчастных представителей богемы, — популярных артистов, певцов, музыкантов, — из которых хроническая неустроенность так и фонтанирует даже во время телешоу.

В 1997 году МЧС продавило введение школьного предмета ОБЖ, «Основы безопасности жизнедеятельности». Там подростков учат разным полезным вещам: что делать с потерявшим сознание товарищем или как правильно нюхать незнакомые жидкости, например. Может быть, пора ввести и более общий предмет — «Основы жизнедеятельности»? А то получается странно — школьникам рассказывают, как делать нельзя, но не рассказывают, как делать можно и нужно.

Источник:

Ссылки по теме:

- Playboy впервые опубликовал фото 61-летней модели в белье

- 15 человек, которые зашли слишком далеко

- 16 провальных ситуаций: хотели как лучше, а получилось как всегда

- Женщина упала в обморок во время кражи из аптеки

- История альпиниста, который отрезал себе руку, чтобы выжить

реклама

--------------------------------

Автор литературу в школе прогуливал, или откровенно врёт. Все обсуждения и сочинения о токсичных неудачниках, как раз сводятся к тому, чтобы не стать как они, и не валить старуху процентщицу. Про неподготовленных детей тоже глупость, это в большей степени задача родителей, понять, что нравится, и к чему тяготеет ребенок. Безмозглая статья недописаки. В Бобруйск - это туда .

А сейчас... учиться или вообще что-то по дому делать не заставишь, ночи за компом, но, при этом, даже планку памяти воткнуть не знают как.

Легкая жизнь, кмк, потому что у них. Институт? Ну, на платное родители пристроят. Напрягаться? А зачем? Все и так идет хорошо, и не видно почему это должно прекращаться...

Сука, и как же наши деды-прадеды выжили сами да еще и нас понарожали?! Им же этого всего в школе не рассказывали?!!

Ну, и теперь о священной корове - русской классической литературе, вообще. Это мрак, депрессия и беспросветность . Школьник, добросовестно прочитавший все эти многотомники, остается ушибленным русской классической литературой на всю жизнь. Читать это, по большей части, трудно и, вопрос – нужно ли совсем. Знакомиться с данной темой все-таки, я думаю, предпочтительнее вообще факультативно, то есть по желанию. Вопрос еще и в том, дает ли это что-то на будущее или это просто абсолютно бессмысленный набор знаний. Дело в том. Что образ жизни за последние 150 200 лет поменялся кардинально. Мятения и страдания героев тех лет современному человеку не очень то и понятны. Социокультурные нормы поменялись и мы живем совсем в другом мире, мы ведем себя по другому, мы думаем иначе. Никто не разговаривает на том «великом и могучем», как ранее. Человек, использующий вычурные фразы того, времени, по меньшей мере будет выглядеть смешно и странно. Сам язык изменился. Он стал «быстрее», стала цениться емкость и краткость, а не правильность и красота. Чтобы донести свою мысль до аудитории, уже не нужно десятка страниц – надо всего лишь пару строк, или, того лучше, мем в интернете. Хотите вы того или нет, адепты «нашего культурного всего», но это новая реальность, за которой вы не успеваете…

Есть холоп и есть хозяин.

Можно быть хозяином, но жить бедно, а можно быть успешным холопом, с миллионными доходами.

Викинги, революционеры, бандиты, Раскольников тот же, с анархистами вкупе - не желают быть ни хозяевами, ни холопами. Но происходит наоборот - злой и сильный становится хозяином или, проще, драконом.

И если читать правильно литературу и историю, то понимаешь - быть холопом с кредитами, ипотеками и вечным раболепием, но обеспеченным - не хорошо.

Сама программа, неадекватна от слова совсем. Вообще термин классическая литература воздвигнут на недосягаемый пьедестал, хотя есть огромное количество более современных, актуальных и близких школьникам произведений.

У меня ребенок читает запоем, но через силу читает всю школьную программу, потому как она не понятна, не интересна, написана часто мертвым языком который очень сложно и медленно читать.

При этом диалога на уроках литературы нет, нет совсем. Никто не объяснит школьнику в чем актуальность, не спросит у класса, не поднимет дискуссию, равную дискуссию, в которой можно будет открыто сказать, мне не понравилось, я не понял, читать сложно, не предложит альтернативное мнение или альтернативную книгу, не сделает привязку к истории и современности, не поднимет даже вопроса почему именно это произведение в программе, чем оно особенное, не попробует вызвать интерес у ученика или подобрать для него такую литературу которая ему будет интересна.

С таким подходом дети читают не благодаря школьной литературе, а скорее вопреки.

Нас воспитывали РОДИТЕЛИ, даже если специально воспитывать времени не было, мы воспитывались по их поступкам и поведению. Если учитель на нас жаловался, родители не орали, что их дитятко всегда прав, и не строчили жалобы во все инстанции на этого учителя и систему образования в целом. Наоборот, прилетало мама не горюй.

А сейчас, когда выросло поколение потреблядей, как они могут воспитать своих детей? Никак!

Была бы я психологом, а не экономистом, написала бы диссертацию на эту тему. Тут столько материала!

2) а почему сопереживать нужно именно главному герою?

Поэзия обогатила мою речь и улучшила понимание языка, помимо памяти, которая тренируется заучиванием стихов.

Удачи на ЕГЭ, милое дитя, вас там запятыми будут дрюкать, а с меня спрашивали раскрытия темы в сочинениях и грамотного изложения своих мыслей)))

как правильно обращаться с деньгами;

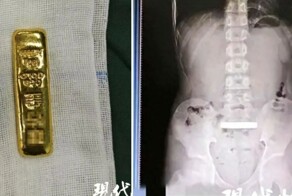

Зависит от количества этих самых денег: если мало, то вопрос выживания, средне - можно попробовать инвестировать в драгметаллы например, а если достаточно много - можно подумать об открытии своего дела.

чего ждёт от меня работодатель, как устроиться на работу;

Ждет, что сотрудник будет решать проблемы. Быстро и качественно. Все остальное вообще не важно.

какие есть варианты карьеры, какие есть плюсы и минусы у разных вариантов;

Без опыта работы, образования и связей - никаких: только работать на "дядю" и набираться опыта и оттачивать навыки. А дальше уже зависит от города и страны и сферы деятельности.

как открыть и вести собственный бизнес;

Открыть проблем нет вообще. Как открыть УСПЕШНЫЙ бизнес - это другой вопрос и тут нет простого ответа, если нет хорошей "крыши" и значительного капитала на старте. Инфоциган в расчет не берем, как и единицы успешных стартаперов - их 1 на 1000.

как выбрать хорошего спутника жизни;

Что значит хорошего?

как правильно строить отношения в семье;

Зависит от характера членов семьи: кто-то по своей натуре лидер, кому-то обязательно нужны указания, но в любом случае залог успешных отношений в семье - это поддержка и уважение.

как выстраивать отношения с окружающими;

Кого-то игнорить, кому-то подлизать, кому-то с ноги в еблет, а с большинством тупо здороваться. Вот и все отношения с отношения.

когда заводить детей и как их воспитывать;

Когда можешь их обеспечить. Вопрос воспитания зависит от среды в которой живет человек и общего ответа не имеет.

как подготовиться к пенсии;

До нее нужно еще дожить!

в каких случаях нужно обращаться в суд;

В тех, когда нарушаются ваши права.

как правильно нанимать людей;

Нет такого понятия, как правильный найм сотрудников. На должность уборщицы подойдет любой, кто умеет швабру держать, а главного буха в крупном предприятии нужно проверять досконально. Рядовой техник-эникей может быть и студентом (там квалификация особо не нужно), а хорошего тимлида можно заманить только хорошей зарплатой.

как устроено потребление, как тратить деньги;

Прикладываете карточку, телефон или смарт-часики к терминалу и тратите. Главное чтобы они там были. Если их нет, то это вопрос выживания и тут без вариантов особо;)

какие есть увлечения во взрослой жизни;

Да я сейчас сотню напишу, вот только позволить себе эти увлечения сможет далеко не каждый (хотя каждый был бы не против). Собирайте валежник - на пенсии пригодится!

почему одни люди счастливы, а другие нет;

Жизнь прекрасна если правильно подобрать антидепрессанты;)

когда нужно обращаться к врачу;

Если состояние здоровья выходят за условную норму. Хотя с нашей медициной порой лучше не обращаться вовсе.

нужно ли учиться после школы и института;

Учиться нужно все жизнь.

как поднять себе настроение;

Есть много как законных, так и незаконных способов;)

как вести переговоры;

Культурно. Но чтобы вести переговоры - нужно иметь рычаги влияния или представлять пользу для другой стороны. Если таковых нет, то нет и переговоров.

какой в нашей стране деловой этикет.

А он есть? У кого власть и бабосик - тот и прав. Вот и весь деловой этикет.

Школьников нужно учить как прожить на 15к в месяц, как подольше жить с родителями, как не просрать наследство, как не заразиться ЗППП и ВИЧ при поднятии себе настроения, как правильно переходить дорогу, как включать поворотники, если таки купил/подарили машину, как считать сдачу, как не отхватить в торец и почему иногда лучше промолчать...

Её смысл не в том, чтобы дать ребенку утилитарные знания как правильно обращаться с деньгами или как устроиться на работу.

Русская классика, которую осуждает автор, это богатый русский литературный язык, история и культура нашей страны, это разнообразные человеческие образы и психотипы, не только отрицательные герои, но и положительные, с разными историями и судьбами.

Классическая литература дает ребенку возможность думать, анализировать, философствовать, переосмысливать, примерять на себя разные образы, формирует общую интеллектуальную базу и развивает мышление.

А что предлагает автор нашим детям взамен русской литературы?

Как подготовиться к пенсии;

В каких случаях нужно обращаться в суд;

Как правильно нанимать людей:

Когда нужно обращаться к врачу и т.д.

Безусловно, все эти знания нужны, но почему их надо давать взамен русской классической литературы, а не в дополнение?

Десятки лет изучали серьёзную классическую литературу в старших классах.

Да, не у всех хватало ума её понять, но подстраиваясь под тех, кто недопонимает, не надо исключать классику из школьной программы.

Думаешь, что в школьном возрасте всем очень нужны знания о пенсии, найме рабочих или про то, какие есть увлечения во взрослой жизни?

То есть, "Отцы и дети" не нужны, ума не хватит понять, а про взрослые увлечения - всё понятно, а главное, жизненно необходимо?

Нельзя впихнуть в голову книгу, она должны быть интересна иначе туда не зайдет.

Вы вообще, хоть что-то осилили из классической литературы?

У вас лично не появилось никакого собственного мнения, каких-то своих мыслей после прочтения хоть чего-нибудь? Или только то, что сказал учитель и всё?

Допускаю, что надо было писать правильные сочинения на темы, например, «Борьба Гоголя с «мертвыми душами» в русской жизни» или Трагедия маленького человека в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание», но когда вы писали такие сочинения, никакого собственного мнения, вразрез тому, что говорил учитель, не было.

Или, вообще, никаких мыслей не было?

Речь в посте не идёт о сокращении школьного образования.

Предлагается расширить образование изучением полезной информации.

И заменить изучение одних литературных произведений на другие, более интересные для школьника, которые он действительно будет с интересом читать и изучать, а не просто уроки отсиживать.

Не нужно изучать русскую классику, она не дает детям никаких практических знаний.

Не предлагается заменить эту литературу на другую!

Сетуют, что детям засоряют мозги ненужными классическими произведениями, а вот "крайне необходимые знания" о взрослой жизни, пенсиях, взрослых развлечениях, найме работников и т.д. не дают.

"давайте уберем из школьного образования химию, физику, геометрию, сократим до минимума географию, биологию, русский язык (кому нужны эти синтаксисы и знание падежей), ведь для работы на польских плантациях клубники это не пригодится." - а это в посте есть?

По поводу сочинений, очень хорошо помню, как написал собственное мнение по поводу Блока Двенадцать, поставили 2 и объяснили, что мое мнение не правильное, хотя как может быть правильным или не правильным восприятие вопрос достаточно сложный.

Более менее адекватный учитель по литературе у нас появился в 11 классе, но у большей части класса к тому времени желания что-либо читать было отбито совсем.

При этом я с удовольствием читал те же Стругацких.

Некоторые классические произведения перечитал уже в более зрелом возрасте, например "Идиота".

Вообще рассматривать классическую литературу можно только тогда, когда читатель понимает контекст, того же Толстого, это же мыльная опера того времени. Многие переживания героев в том контексте в современный мир не переносятся, вот попробуйте объяснить современному человеку, что же такого случилось у Анны, что нужно было под поезд, там же даже терминология не совпадает, переживания героини переданные через слова имеют другой смысл, поскольку сами слова сильно поменяли нагрузку.

Сейчас у меня ребенок в школе и я вижу, что она читает сама и что дают. То что дают, большую часть, читать крайне сложно. В первую очередь сложность в языке, язык за это время поменялся, структура предложений, используемы слова, все это приводит к тому, что такой текст читать тяжело, медленно, это убивает интерес. Да, такие языковые конструкции можно использовать эпизодически, просто для расширения восприятии, что и так тоже можно, но нельзя их делать доминирующими.

Второе, образы устарели, сюжетные ситуации, да за ними стоят вполне воспроизводимые переживания или мысли, но они завернуты в оболочку которая не позволяет их воспринять, поскольку наши дети живут в другом мире, в мире где информация распространяется мгновенно, доступна всегда и везде.

Как можно понять переживание человека который опоздал на автобус из деревни и из-за этого у него, что-то в жизни сильно ломается, почему он яндекс таки не вызвал если это так важно. Ребенок понимает умом, что тогда яндекс такси не было, хотя это тоже нужно отдельно объяснить, это не очевидно для нового поколения, у них в жизни оно было всегда, но он не может это почувствовать. Понять и почувствовать, это очень разные вещи, для того же смысла, нужен другой, более актуальный образ.

Вообще понятие классики как-то очень сильно переоценено, ее подняли на недосягаемую высоту и даже как-то не удобно спрашивать, а почему собственно, тебя сразу заклеймят.

Мне кажется школьную программу нужно актуализировать, особенно в начальной школе и до 7-8 классов. Сделать более персонализированной, в идеале может быть много времени уделить на самостоятельный выбор литературы, на дискуссию. Пусть дети сами выберут на класс 4-5 книг, сами прочитают их, обсудят, учитель здесь будет арбитром, будет раскрывать смысл, давать контекст и пояснения, может даже предложить маленькую постановку сделать. Мне кажется только так можно привить любовь к чтению, когда все вокруг тебя читают и им это нравиться, они обсуждают, учитель их хвалит за это, хвалит за предложение книги которую другие еще не читали, не говорит, вы не правильно поняли, а подсказывает где именно ошибка, а возможно и принимает альтернативное мнение ученика, хвалит его за не шаблонное мышление.

Вот тогда дети сами будут просить купить им книгу или отвезти в библиотеку.

Из комментариев выводы делать можно, а из постов нельзя - всё правильно записал?

Жаль, что вам не повезло с учителем литературы, но согласитесь, что ваша личная история не повод отменять изучение классической русской литературы в старших классах.

Как бы есть минимум, вот его вы обязательно должны прочитать, чтобы считаться "нормальным", даже если в добровольно за жизнь прочитали два комикса, но Войну и Мир обязаны осилить, какой в этом смысл, какая цель сего мероприятия?

Если человек не хочет и не любит читать, он или извернется, посмотри видео или краткое содержание, скачает шаблонное сочинение и получит свою тройку или через силу прочитает и ничего, абсолютно ничего из произведения не извлечет. А если любит, то зачем его портить заставлять читать именно, то что выбрали какие-то "умные дяди", он сам дотянется до все, что может переварить, максиму ему можно что-то предложить.

Автор! Хотя это же Кемерова репост. Ну ладно, к кому-то же надо обращаться...

Если ещё в советской школе подавляющее большинство учеников к "большой" литературе относились на отмашись. Её просто терпели ради более-менее каких-то оценок. Отличникам было трудно, да - пятёрку по литре было реально не просто получить.

В 15-18 лет человек ещё не в состоянии хоть как-то приблизиться к пониманию идей заложенных в классику. Так что бояться что оттуда что-то не то они подчерпнут не нужно. Классику я бы вообще из школьной программы по максимуму вырезал. Время на это тратят, а толку никакого.

Вначале заменим сложные классические произведения на более простые и не такие длинные, потом перейдем на рассказы, популярную литературу, фантастику, потом на комиксы.

Ну, а что, всё меняется, реалии, ценности...

Собственного мнения ни у кого нет.

Только мне интересно, а откуда у вас у всех, учившихся в советской школе, вдруг взялось свое мнение, способность анализировать, излагать свои мысли, если в школе вас этому не учили, а наоборот, запрещали думать самостоятельно?

Хотите сказать, не благодаря, а вопреки? И так целое поколение?

И я не вижу ничего плохого, чтобы вводить в программу ту же фантастику. Думаете Толкиен плохо пишет? Уверены, что у Дена Брауна нет в произведениях морали? Считаете, что Стругацкие простые и понятные? Почитайте - удивитесь;)

Мозги надо тренировать точно также, как и тело!

Если всё время подстраиваться под желания, причем ориентируясь на самых слабых в группе, то мозг атрофируется за ненадобностью, останутся только утилитарные функции.

Чтобы тренировать память, надо учить стихи, нравится тебе это или нет.

Чтобы развивать образное мышление, надо много читать, а не смотреть комиксы.

Чтобы развивать логику, нужно решать логические задачи и т.д.

А вы предлагаете, подстраиваясь под «реалии», заменить всестороннее образование на формирование исключительно потребительских навыков.

Если уж зашла речь за логику, то может вы покажите (процитируете) мне то место, где я писал, что нужно убирать русскую классику? Добавить что-то, да предлагал. Заменить некоторые произведения - было дело, но чтобы убрать - такого не было;)