Во Второй мировой войне одними из основных средств авиационного поражения кораблей были торпеды и авиабомбы. Однако эти виды вооружения имели недостатки. Бомбометание на высоте хоть и являлось безопасным для самолёта, но было малоэффективным по причине низкой точности. Повышение точности достигалось при пикировании, но создание пикирующих бомбардировщиков было сопряжено с большими техническими проблемами.

Торпедоносцы являлись эффективным средством уничтожения кораблей, но во время низковысотного торпедометания самолёты были весьма уязвимы для огня противовоздушной артиллерии. По этой причине потери торпедоносцев, по крайней мере в советской авиации, в разы выше, чем бомбардировщиков и штурмовиков. В начале 40-х годов был испытан метод, сочетающий в себе эффективность торпедоносцев и относительную безопасность бомбардировщиков — прыжковое, или топмачтовое бомбометание.

Принцип прыжкового бомбометания

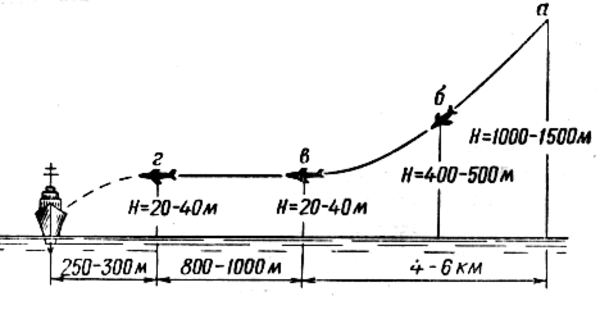

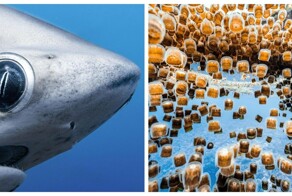

Характерной особенностью данного метода являлось использование «прыгающей» авиабомбы, которая при высокой скорости полёта (250-360 км/ч) и сверхмалой высоте способна рикошетировать от поверхности воды. Лётчики-топмачтовики в составе одной группы пикировали до высоты 500 метров, далее плавно выравнивали самолёт на высоте 20-40 метров. На бреющем полёте бомбардировщики набирали скорость и на удалении трёхсот метров от цели производили сброс бомб. Для предотвращения подрыва бомбы под самолётом взрыватель срабатывал с задержкой в 4-6 секунд.

Авиабомба, рикошетируя от воды, прыгала на высоту шести метров. Расстояние в сотни метров она подобным способом преодолевала лишь за пару секунд, врезаясь в борт корабля и детонируя в корпусе. Также возможно было попадание под ватерлинию или по надстройкам. Поэтому данный метод бомбометания считался чрезвычайно эффективным по нескольким причинам. Во-первых, #бомба в производстве намного дешевле торпеды. Во-вторых, времени на манёвр у корабля не было вовсе. В-третьих, прыжковое бомбометание могло осуществляться даже при волнении свыше 3-4 баллов.

После сброса бомб пилоту предписывалось набрать высоту и пролететь над кораблём. Высокую опасность при этом представлял верхний конец мачты: помимо прицеливания лётчики учитывали и высоту топмачты, чтобы не врезаться в цель. Именно поэтому прыжковое бомбометание часто называется топмачтовым.

Операция «Большая порка»

Стоит отметить, что такой метод использовался не только против кораблей. После начала войны английский инженер Барнс Уоллес справедливо полагал, что разрушение плотин на территории противника нанесёт тяжёлый урон его промышленности. Впрочем, тогда технологий и средств на реализацию подобной идеи не было — водохранилища имели противоторпедные заграждения, а подрыв бетонного сооружения требовал большое количество взрывчатки, которое не мог поднять ни один самолёт.

Поначалу Уоллес предполагал использовать сверхтяжёлые сейсмические бомбы. В ходе дальнейших размышлений он пришёл к идее «прыгающей» бомбы. Проекты сейсмического оружия, бомб Tallboy и Grand Slam, которые подтвердили свою эффективность, были разработаны Уоллесом позже.

Новую разработку опробовали ночью 16 мая 1943 года в ходе операции «Большая порка», целью которой было уничтожение плотин в Германии. Дата операции была выбрана не случайно: под конец весны водохранилища были заполнены целиком. В атаке участвовала 617-я эскадрилья Королевских ВВС, а именно 19 переоборудованных бомбардировщиков. В результате операции была разрушена самая большая #плотина на реке Мёне и затоплена часть долины Рура. Восемь топмачтовиков не вернулись на базу, однако британцы вплотную подошли к нарушению работы значительной части военной промышленности Германии.

«Электростанцию у подножия разбомбленной плотины словно стёрло с лица земли вместе с её огромными турбинами…».

— Воспоминания Альберта Шпеера, рейхсминистра вооружения и военного производства

Применение топмачтового бомбометания

Несмотря на успех глубинной «прыгающей» бомбы, союзники редко применяли такие бомбы против кораблей, так как атака была сопряжена с большим риском. 24 ноября 1942 года эскадрилья четырёхмоторных бомбардировщиков атаковала эсминец IJN Hayashio типа Kagero. Из десяти сброшенных 110-килограммовых бомб, в цель попали пять. Японский корабль получил чудовищные повреждения и затонул вскоре после налёта.

Советская #авиация начала испытания топмачтового бомбометания в конце 1943 года. Подготовка лётчиков шла медленными темпами, так как пилоты считали, что цель не оправдывает средств — методику захода на атаку они небеспочвенно считали сложной. Наиболее подходящими для топмачтового бомбометания были штурмовики Ил-10 и Ил-2, бомбардировщик Ил-4, а также истребитель Як-9. В качестве топмачтовиков использовались и американские самолёты А-20 Boston и Р-40 Warhawk.

Известно несколько успешных случаев применения топмачтового бомбометания советскими лётчиками. В апреле 1944 года при атаке немецкого конвоя четыре топмачтовика Ил-2 потопили баржу. Один самолёт был сбит, ещё два получили повреждения.

Гибель конвоя Patria считается крупнейшей потерей стран оси при эвакуации. Немаловажную роль в его уничтожении сыграли топмачтовики. Утром 10 мая 1944 года над мысом Херсонес появилась сводная группа из семнадцати Ил-2, которая нанесла повреждения транспорту Totila. Вскоре вышла ударная группа топмачтовиков А-20, которая добила горящее судно. После уничтожения Totila советские лётчики сконцентрировали своё внимание на теплоходе Teja. Шесть А-20 атаковали судно топмачтовым методом и добились двух попаданий в область ватерлинии. Teja ушёл под воду спустя два часа.

Подобным образом был уничтожен и немецкий #крейсер противовоздушной обороны Niobe. Топмачтовики А-20 в комбинации с пикирующими бомбардировщиками нанесли крейсеру фатальные повреждения. Niobe стал самым крупным кораблём, который был потоплен силами только советской авиации в годы Великой Отечественной войны.

Успех советской авиации в топмачтовом бомбометании объясняется совместной работой нескольких групп самолётов. Наибольшую популярность обрела связка «топмачтовик — низкий торпедоносец». На атаку выходило несколько топмачтовиков и один торпедоносец. При этом бомбардировщики шли впереди, отвлекая огонь ПВО на себя и предоставляя торпедоносцу все благоприятные условия для атаки. Эта тактика стала ответом на организованный огонь немецких зенитчиков и использование ими специальных мин на парашютах.

Союзники при топмачтовом бомбометании использовали так называемый «звёздный налёт». Группа самолётов наносила удар одновременно с нескольких направлений, что повышало шансы на попадание. Одним из главных недостатков прыжкового бомбометания стала сложность реализации и особые требования к самолётам. Тем не менее в сочетании с великолепной выучкой и отвагой лётчиков-топмачтовиков такой метод бомбометания был одним из самых эффективных, хоть и не столь распространённых способов нанесения бомбовых ударов.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS.

Источник:

- В НАСА выяснили, как выглядит крушение самолета снаружи и изнутри

- Дни когда наши мамы и бабушки были стюардессами

- Автожир: история гибрида самолета и вертолета

- Пассажирка грубо ответила на законное требование стюардессы, чем вызвала возмущение в сети: видео

- Факты о полетах: почему самолеты не приземляются с полными баками, а сидения в салоне синие